【2025年版】脳卒中リハビリの効果を高める湿度・室温調整の重要性とは?臨床で役立つ環境改善アイデア

論文を読む前に

金子先生(リハ医): 「丸山さん、今日のテーマは湿度が呼吸機能や身体機能にどう影響するかです。湿度は無意識のうちに患者の体調に影響を与えるので、特に呼吸リハビリや運動リハビリを行うときには理解しておくと有益です。」

丸山さん(療法士): 「確かに、湿度の違いで体感温度が変わったり、呼吸がしづらくなったりするのはわかりますが、具体的にどのような影響があるのでしょうか?」

1. 湿度が呼吸機能に及ぼす影響

低湿度環境の影響

金子先生: 「まず、湿度が低い環境では、気道が乾燥しやすくなり、気道抵抗が増加します。乾燥によって気道粘膜が荒れ、特に高齢者や呼吸器疾患のある患者には呼吸が苦しくなる要因になることが多いです。これは、気道内の水分が蒸発しやすくなり、炎症反応を引き起こすためです。」

- 実際の研究: ある論文では、乾燥した環境にいる気管支炎患者が症状の悪化を訴えるケースが多く見られています。また、乾燥によって繊毛運動が低下し、異物の除去機能が弱くなることも指摘されています。

高湿度環境の影響

金子先生: 「反対に、湿度が高い環境では、気道は潤いを保つものの、空気が重たく感じられ、呼吸に負担がかかりやすくなります。また、湿度が高いと体温調節が難しくなり、結果として呼吸数や心拍数が増加することもあります。」

- 参考データ: 高湿度環境での運動時、体感温度が上がり、呼吸に必要な筋肉の疲労が増すことが分かっています。この負荷は、特に慢性呼吸器疾患の患者にとっては無視できない負担です。

湿度と換気・酸素化の関係

金子先生: 「湿度が呼吸に与える影響を少しでも減らすために、吸入器の使用や部屋の湿度調整が推奨されています。また、湿度が変化すると換気量や酸素化の効率も変わるため、リハビリ環境を整える際にも考慮が必要です。」

2. 湿度が身体機能に与える影響

筋機能と湿度

丸山さん: 「湿度が筋力にまで影響するんですか?」

金子先生: 「その通りです。湿度が高いと体が温まりやすい反面、疲労も蓄積しやすくなります。筋力の回復やリハビリの効果にも影響を及ぼすことが分かっています。」

- 関連する論文: 研究では、高湿度環境下でのリハビリを行うと、筋肉の発熱が体温調整を困難にし、持続力が低下しやすくなることが示されています。運動後の疲労回復も湿度が低い方がスムーズであるとの結果も出ています。

湿度と循環器系の関連

金子先生: 「湿度は循環器系にも影響を与えます。湿度が高いと発汗しにくく、結果として体内の循環器系に負担がかかります。特に循環器疾患のリスクがある患者には湿度管理が重要です。」

- 研究例: 一部の研究によると、高湿度環境での運動は体温上昇を引き起こしやすく、血圧や心拍数の増加を招く可能性があることが確認されています。

3. リハビリ現場での湿度管理のポイント

湿度とリハビリテーションの調整

金子先生: 「現場での湿度管理のポイントとして、例えば、室内湿度は40-60%に保つのが理想です。湿度計を使いながら、リハビリ中の換気や室温の調整も行うべきです。」

丸山さん: 「湿度を一定に保つことで、呼吸や循環の負担を減らしつつ、リハビリ効果を最大化するんですね。」

湿度に応じた運動負荷の調整

金子先生: 「湿度が高い日には、呼吸や循環器の負担を考慮して負荷を下げたり、休憩を増やしたりするのも有効です。逆に乾燥している時期には、吸入器の使用や水分補給などで気道を保護する対策が必要です。」

4. 湿度管理と予後改善に向けて

金子先生: 「湿度はリハビリの予後にも影響します。患者が湿度の変化に対応できるかどうかも、長期的な回復の一因です。特に季節の変わり目や気温差が激しい日には、湿度に敏感な患者の体調管理が重要です。」

丸山さん: 「具体的にどのように注意すればよいでしょうか?」

金子先生: 「例えば、乾燥する冬場には加湿器を使う、また高湿度の夏場にはエアコンで湿度をコントロールすることが推奨されます。また、室内だけでなく、運動を行う外環境の湿度も含め、患者に無理がないよう注意することが重要です。」

まとめ:湿度とリハビリテーションの最適化

金子先生: 「総じて湿度が身体機能に与える影響は多大であり、特に呼吸機能や循環器系に関わる患者には重要な要素です。リハビリ環境やアプローチを適切に調整することで、湿度の影響を最小限に抑え、より効果的なリハビリテーションが実施できます。」

丸山さん: 「湿度管理を通じて、患者さんの負担を減らしながら回復に導けるのですね。これからのリハビリにぜひ取り入れてみます!」

湿度管理がもたらすリハビリ効果の最大化を理解することで、患者の快適なリハビリ環境の実現が目指せます。

論文内容

タイトル

湿度の違いによる呼吸機能の変化

Analysis of changes in pulmonary functions at rest following humidity changes?PubMed Jae Hyun Kim J Phys Ther Sci. 2015 Apr; 27(4): 1063–1065.

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・湿度の違いで呼吸機能を比較しており興味深かった。これから冬になり乾燥の季節となるため、それがどう呼吸に影響するのか知りたいと思い、読もうと思った。

内 容

背景・目的

・呼吸に問題がある患者に対し、スパイロメーターなどを使用し呼吸機能の計測を行う。

・計測時には姿勢など気を付けなければならない項目がいくつかあり、湿度も計測に影響を与える因子である。

・しかし、湿度と呼吸を検討した論文はまだ十分に行われていない。そのため、本研究では上記二つの関係性を検証していく。

方法

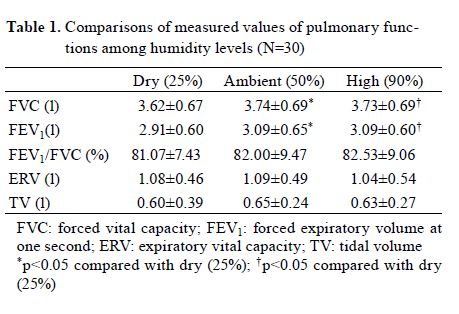

・30名の健常成人

・努力肺活量(FVC)、1秒量(FEV1)、予備呼気量(ERV)、一回換気量(TV)にて呼吸機能のアウトカムとする。

・室温は25度、湿度は低湿度(湿度25%)、中等度湿度(湿度50%)、高湿度(湿度90%)の3条件で比較した。

結果

表:実験結果 Jae Hyun Kim (2015)より引用

・高湿度、中等度湿度はそれぞれ乾燥に比べて努力肺活量(FVC)、1秒量(FEV1)が有意に高い値を示した。

湿度・室温に対する臨床での工夫

湿度や室温を適切に調整することは、リハビリテーションの効果を最大化し、患者の快適さを維持するために重要です。以下に、臨床での工夫アイデアを示します。

1. 湿度の管理と測定機器の活用

- 詳細: リハビリ室に湿度計を設置し、常に湿度が40-60%に保たれるようにします。湿度のリアルタイム測定が可能な機器を利用すると、環境の変化に即時対応できます。加湿器や除湿器を併用し、急激な湿度変動に対処します。

- 専門的視点: 湿度の急激な変動は気道粘膜の乾燥や刺激になり、患者の呼吸機能や循環器系の負担増加に繋がるため、常に一定の湿度に保つことで安定したリハビリが提供可能です。

2. 季節に応じた温湿度管理のスケジュール調整

- 詳細: 季節ごとに温湿度管理の目標を設定し、特に冬場には加湿、夏場には除湿機能を重視して調整します。春や秋は外気を活用して換気しつつ、湿度が低くなる場合は加湿器を併用します。

- 専門的視点: 気候による患者の体温調節機能に影響が及びやすいことから、年間を通して管理計画を立てることは、慢性疾患のある患者にとって有効な管理手段です。

3. 加湿器・除湿機の適切な配置と清掃

- 詳細: リハビリ室全体に湿度が均等に行き渡るよう、加湿器や除湿機を最適な位置に配置します。清掃は週単位で行い、菌やカビの繁殖を防ぎます。

- 専門的視点: カビや細菌の発生を防ぐことで、特に免疫が低下している患者への感染リスクを軽減でき、健康的なリハビリ環境が維持できます。

4. 空調設備の設定とサーキュレーターの活用

- 詳細: 空調の設定温度は、リハビリ内容や患者の体温調節機能に応じて変化させ、風の向きやサーキュレーターを活用し空気の流れを調整します。これにより温湿度が均一に保たれます。

- 専門的視点: 局所的な冷気や暖気が特定の患者に当たるのを防ぎ、呼吸困難や発汗などの不快感を軽減します。サーキュレーターでの循環は、気道への負担減にも寄与します。

5. 温湿度に応じたリハビリ強度の段階的調整

- 詳細: 高湿度や高温環境ではリハビリ強度を低く設定し、頻繁に休憩を挟むようにします。また、低湿度や低温の環境下では、体温維持のためにウォームアップ時間を長めに確保します。

- 専門的視点: 患者が過度に疲労しないように強度を適切に調整することで、特に循環器系に疾患を抱える患者の安全性が向上します。

6. 冷感素材や保温素材のクッションやマットの使用

- 詳細: 患者の体温に合わせて冷感素材や保温素材を選択し、ベッドやマットの表面温度を調整します。夏場は冷感クッション、冬場は保温性のある素材を使用し快適性を提供します。

- 専門的視点: 快適なリハビリ姿勢を保つため、適切な体温管理をサポートするアイテムの活用は、特に長時間のリハビリにおいて有効です。

7. 湿度調整と水分補給の習慣付け

- 詳細: リハビリ中に適度な水分補給を促し、湿度が低い環境ではさらに頻度を高めます。湿度や体調に応じた水分摂取計画を立てるとよいでしょう。

- 専門的視点: 気道や皮膚の保湿を維持することで、患者が脱水を起こさずにリハビリを続けやすく、呼吸器系や循環器系の負担も軽減できます。

8. 吸入器・湿度対応のマスクの使用

- 詳細: 呼吸器疾患がある患者には、適切な湿度を保てる吸入器や、湿度を調整できるフィルター付きマスクを使用します。湿度が低い環境では気道を保護するため、湿潤効果のある吸入器を事前に利用するのも良いでしょう。

- 専門的視点: 吸入器によって気道を保湿することは、乾燥による気道炎症を防ぎ、特に冬場の呼吸機能を安定させます。

9. 患者の衣類調整と換気時間の管理

- 詳細: 患者の衣類を、薄手・厚手に調整しやすいものに指定し、外気温や湿度に応じて換気の時間や頻度を調整します。高湿度時の換気は短めに、低湿度時は長めに行うとバランスが取りやすいです。

- 専門的視点: 換気によって新鮮な空気を取り入れながらも、患者の体温を保つことで、発汗や冷感による体調不良を防ぎます。

10. リハビリ時間の柔軟なスケジュール調整

- 詳細: 特に湿度や温度が極端な日には、リハビリのスケジュールを午前中や午後の涼しい時間帯に変更するなど、柔軟に調整します。患者個人の体温調整能力や体調も考慮に入れます。

- 専門的視点: 温湿度が快適な時間帯を選ぶことで、体力の消耗や息切れのリスクが軽減され、患者の持続的な参加が促進されます。

これらの方法を組み合わせて活用することで、リハビリ環境を患者の個別ニーズに合わせた最適なものに調整でき、リハビリ効果の最大化が見込めます。

湿度・環境調整を手軽に行えるアイデアは?

湿度と室温を快適に保つために、身近なもので気軽に実践できるアイデアをご紹介します。特に家庭や小規模なリハビリ環境でも試しやすい工夫を集めました。

1. 観葉植物の活用

- 詳細: 観葉植物は自然に水分を放出し、湿度を保つ効果があります。特にサンスベリアやアイビーなどは蒸散作用が強く、加湿器の代わりとしても使えます。

- ポイント: 室内の湿度を自然に上げることで、冬の乾燥対策に便利です。定期的に水をあげるだけで手軽に湿度調整ができます。

2. タオルの湿度調整器具としての利用

- 詳細: 濡れタオルを部屋の中に干すだけで、湿度を手軽に調整できます。特に暖房を使う冬には、室内で加湿器の代わりとして重宝します。

- ポイント: タオルは乾燥するとすぐに水を含ませることができるため、気軽に湿度を調整しやすいアイデアです。

3. マグカップや器で簡易加湿

- 詳細: マグカップや器に水を入れて暖房の近くに置くことで、加湿効果が得られます。水が蒸発して自然な湿度をもたらしてくれます。

- ポイント: 手軽にできるうえ、容器のデザインや色を変えるとインテリアにも馴染みます。毎日水を入れ替えるだけで、カビの発生も防げます。

4. 保温性のあるカーテンを使用

- 詳細: 厚手のカーテンや保温カーテンを窓に使用することで、冷気を遮断し、室温を一定に保つことができます。夏には遮光カーテンで室温を下げることも可能です。

- ポイント: エアコンの使用頻度を減らしながらも、快適な室温が保たれるため、電気代の節約にもつながります。

5. 陶器や木製のインテリアを加湿・調湿アイテムに

- 詳細: 陶器や木製のアイテムは、湿度が高い時には水分を吸収し、低い時には放出して自然に湿度を調整する効果があります。

- ポイント: 手入れも簡単で、インテリアとしてもおしゃれに湿度調整が可能です。観葉植物と組み合わせるとより効果的です。

6. 加湿機能付きの小型ファンを利用

- 詳細: 加湿機能のついたUSBファンをデスクやベッドの近くに置くと、個人用の加湿器として便利です。水を入れるだけで使用できるため、手軽に加湿できます。

- ポイント: 小型でコンパクトなので、リハビリや作業中の個別スペースでも使用可能です。

7. 湿度を自然に調整する炭の活用

- 詳細: 炭は湿気を吸収したり、放出したりして室内の湿度を調整する効果があるため、インテリアに取り入れると便利です。

- ポイント: 消臭効果もあるため、玄関やトイレなどに置くことで、湿度調整と同時に空気のリフレッシュも期待できます。

8. シャワー後の浴室扉を開ける

- 詳細: シャワーを浴びた後の浴室の扉を開けておくと、蒸気が室内に流れて湿度が上がります。特に乾燥が気になる時に効果的です。

- ポイント: 湿気を放出することで部屋の湿度が上がり、リラックスした空間が作れます。ただし、カビ対策のため、換気も必要です。

9. 湯たんぽを保温アイテムとして活用

- 詳細: 湯たんぽを作業スペースやベッドの近くに置くと、体を温めながら室温を保つことができます。温かさが持続しやすいため、省エネにも役立ちます。

- ポイント: 湯たんぽは再利用可能で、エネルギー消費も少なく、冬場の室温維持に効果的です。膝掛けと一緒に使うと、保温効果がさらに高まります。

10. 室内干しをリハビリや生活の合間に実施

- 詳細: 室内で衣類を干すと、自然に加湿ができるだけでなく、空気中の乾燥を和らげることができます。特に加湿器がない場合の加湿対策として効果的です。

- ポイント: 乾いたタオルや衣類をこまめに交換して使用することで、簡単に湿度調整が可能です。エネルギー不要で、環境にもやさしい方法です。

これらのアイデアを活用すれば、簡単に湿度や室温を調整でき、日常生活やリハビリ環境の快適さを向上させることが可能です。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

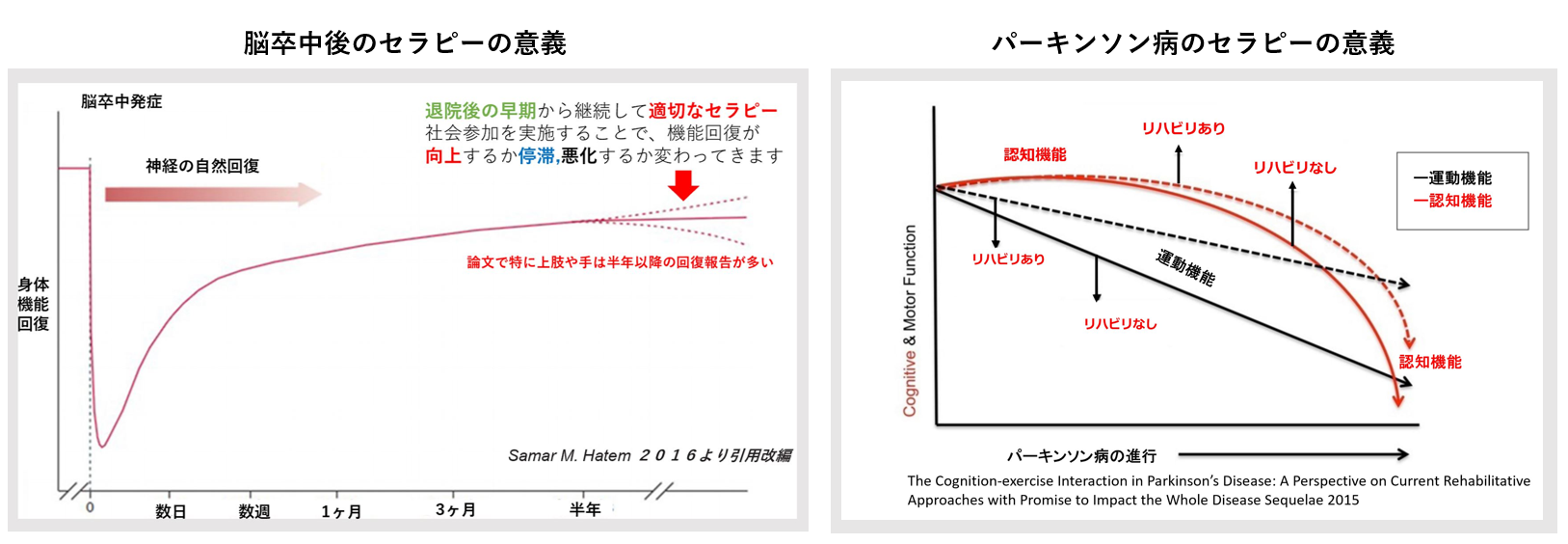

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

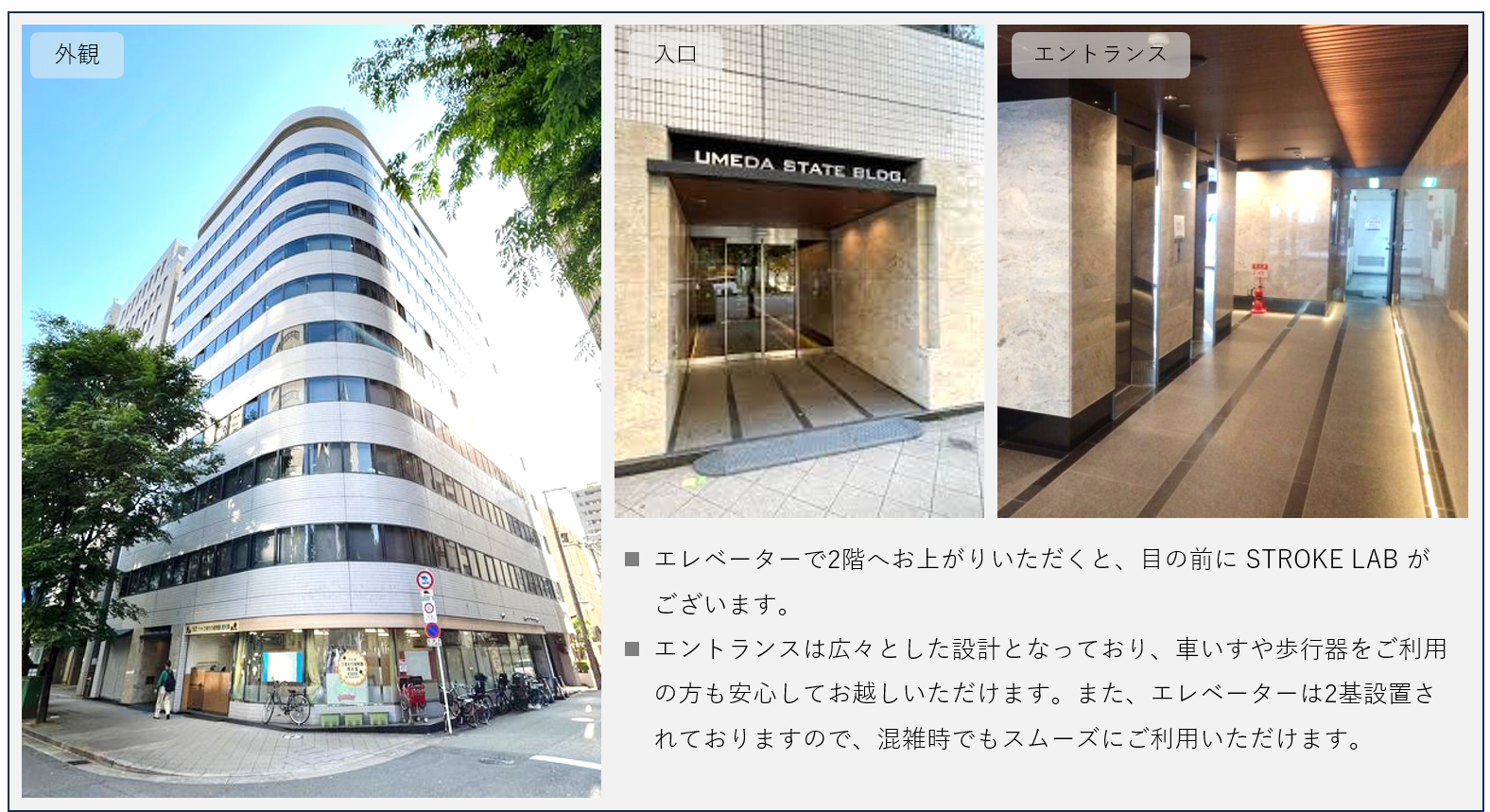

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)