【2025年版】視床枕核の役割とは?:言語機能と睡眠障害への影響とリハビリ戦略まで!

はじめに

本日は視床枕核について解説したいと思います。この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

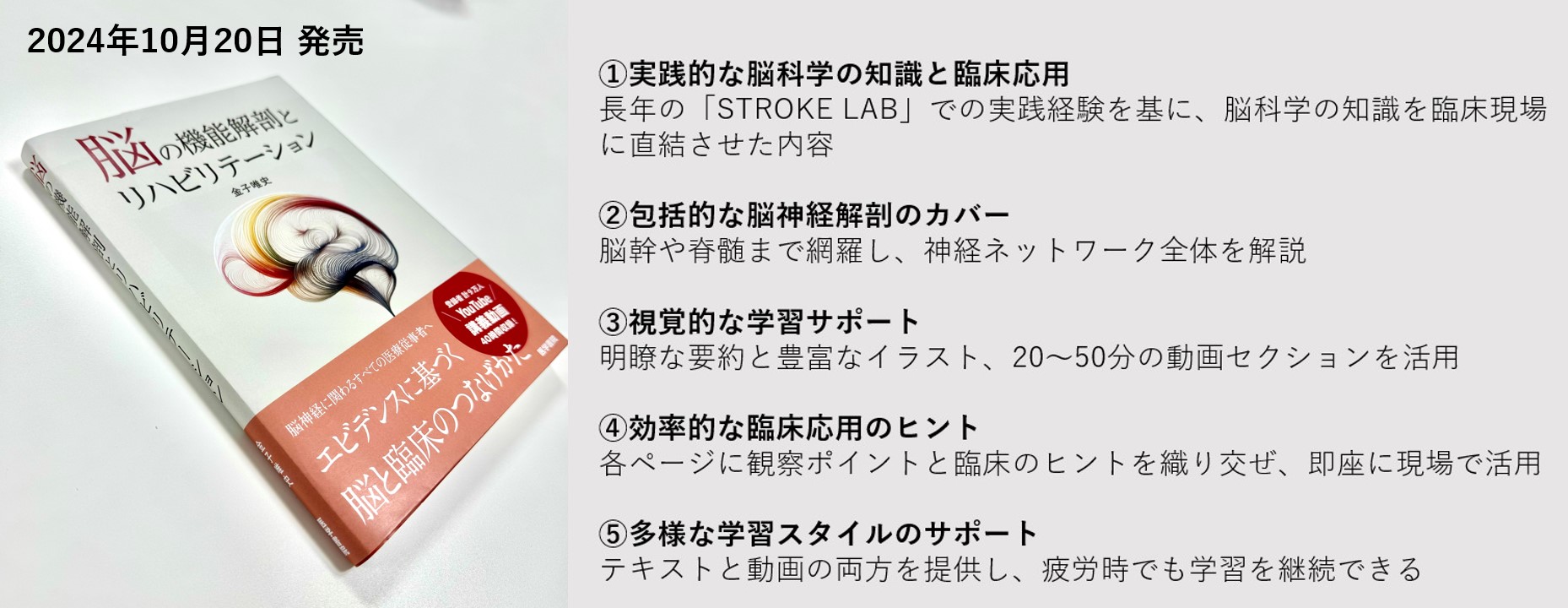

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床枕核とは?

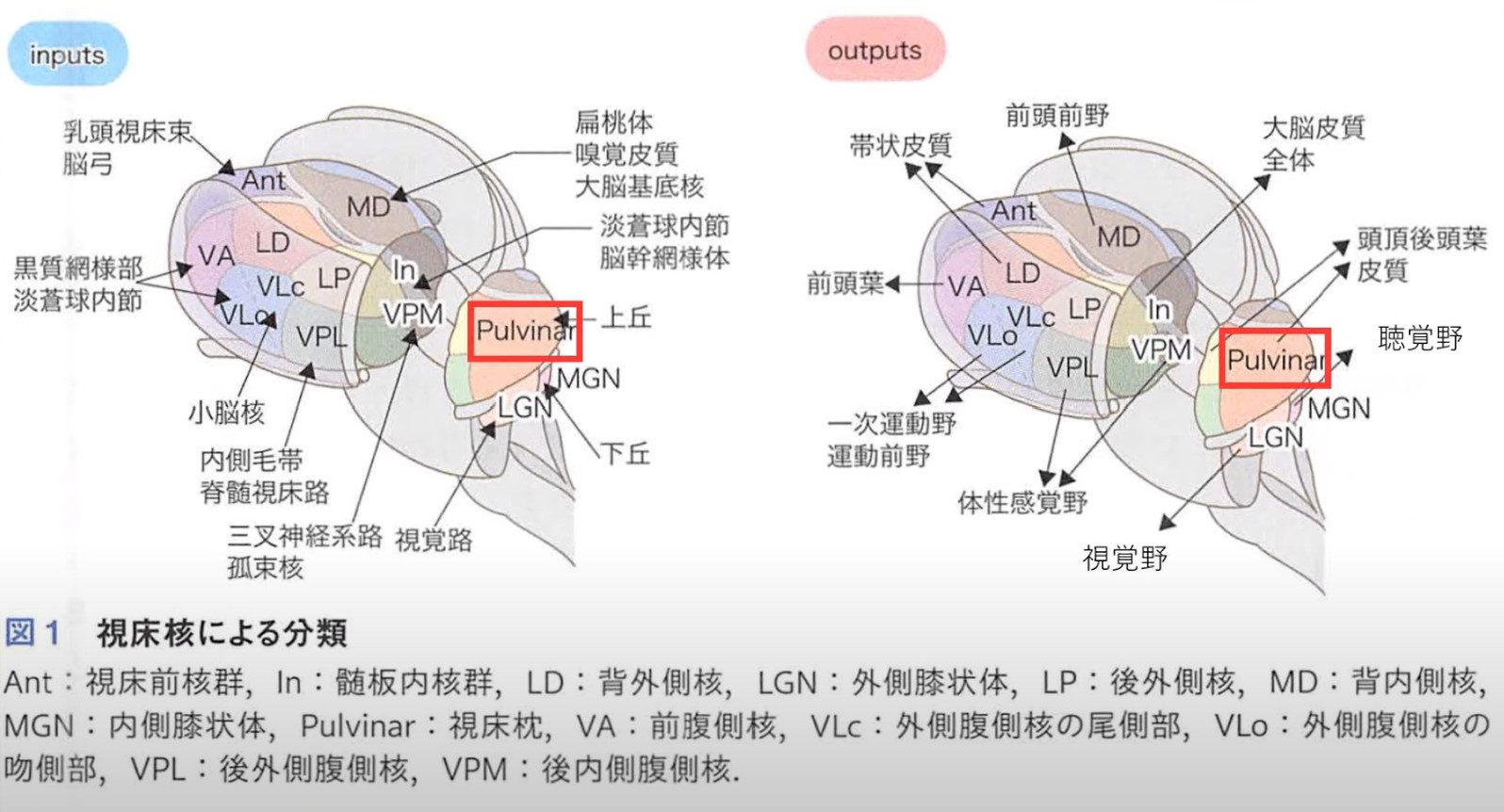

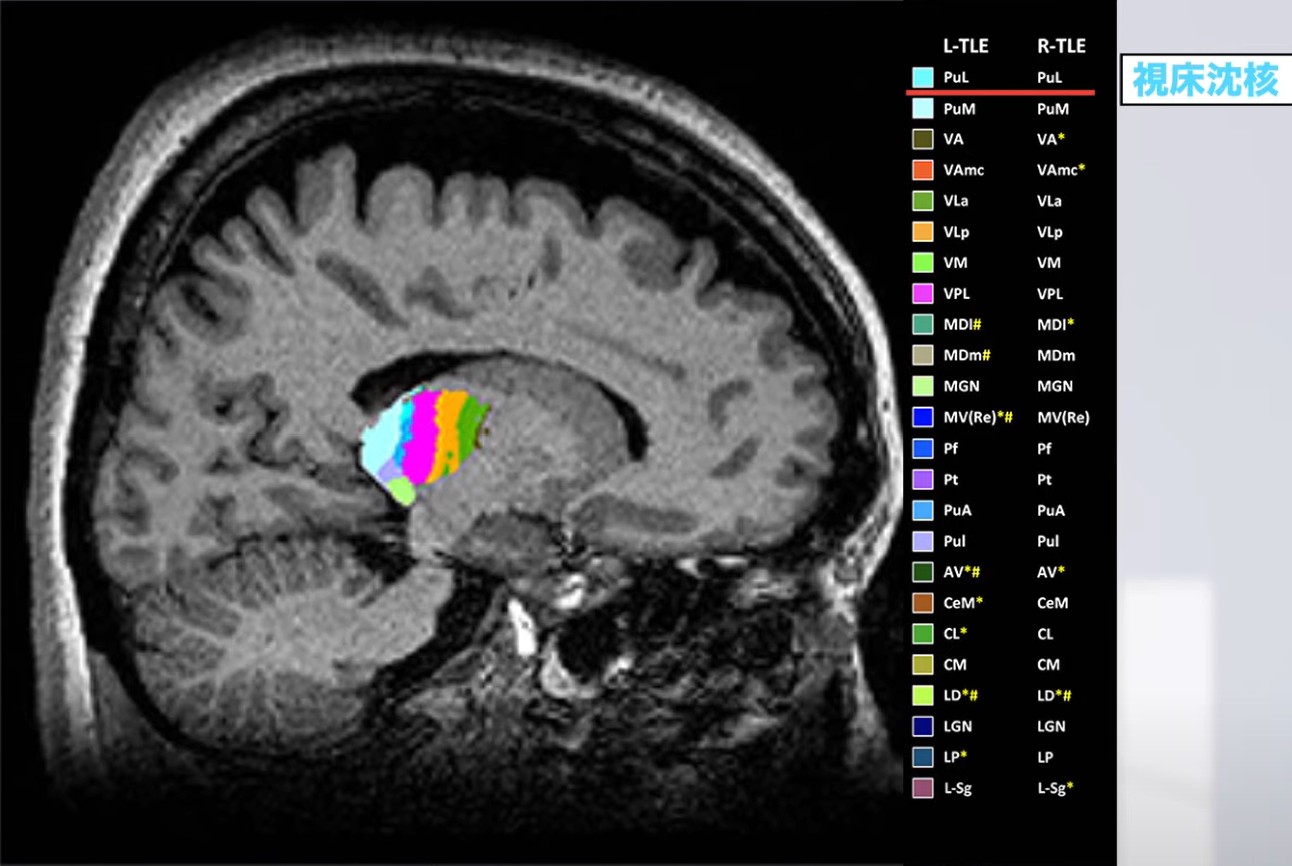

解剖学的側面

位置

視床枕核は、視床核の中でも最大の構造であり、視床の後部に位置しています。

内側膝状体および外側膝状体の上方、背側核の後方に位置していることが特徴です。

部位

視床枕核は、視床の背側部に広がる核群であり、特に視覚情報や注意機能の統合に重要な役割を果たします。

臨床症状との関連性も高く、神経内科領域では注目すべき部位です。

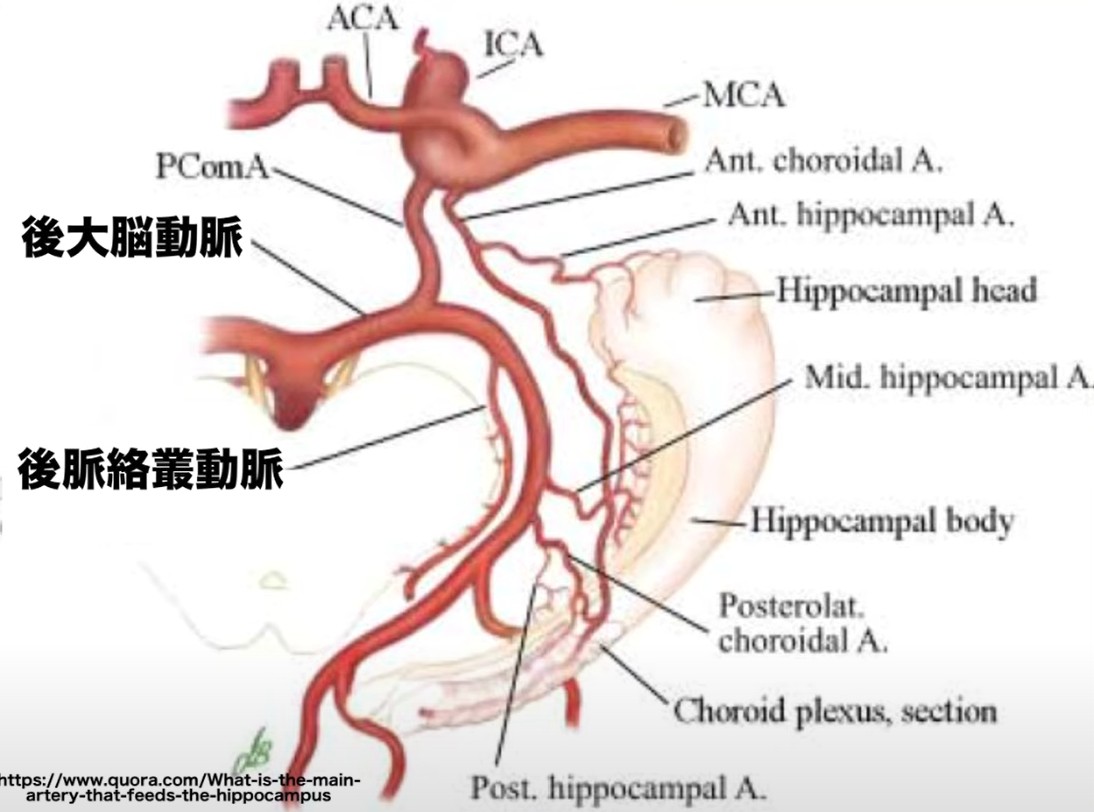

血液供給

視床枕核は、主に後大脳動脈の分枝である後脈絡叢動脈から血液供給を受けています。

この血流支配の理解は、視床梗塞や虚血性病変を診断するうえでも重要となります。

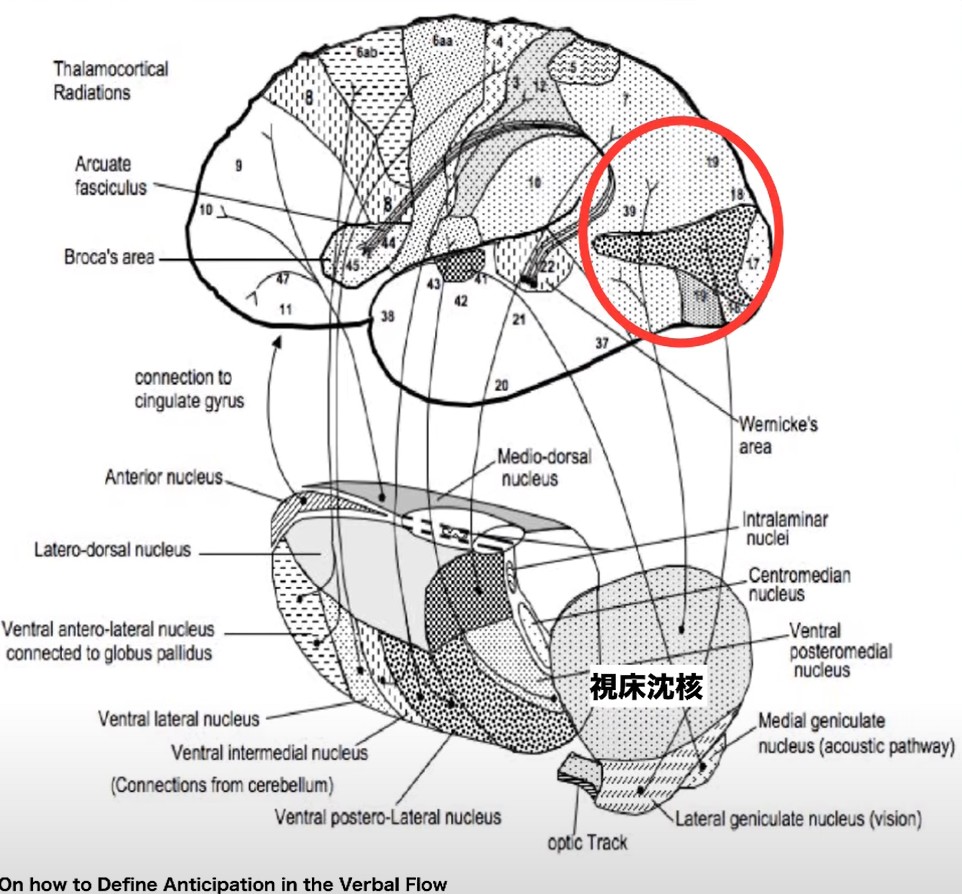

経路

視床枕核は、大脳皮質連合野、特に頭頂葉、側頭葉、後頭葉と広範囲にわたって相互結合しています。

この広範なネットワークを介して、視覚処理、空間的注意、さらには言語機能にまで関与しています。

また、ブローカ野との直接的な接続も報告されており、視床損傷による言語障害の発症にも関連しています。

病態像

視床枕核の障害によって引き起こされる主な病態像には、以下が挙げられます。

-

視覚的空間障害

-

注意障害

-

バリント症候群の要素(視野全体の認識困難、対象物への視線移動困難、眼球運動障害)

これらの症状は、空間認識能力や視覚注意機能の障害を中心に、日常生活に大きな影響を与えることが特徴です。

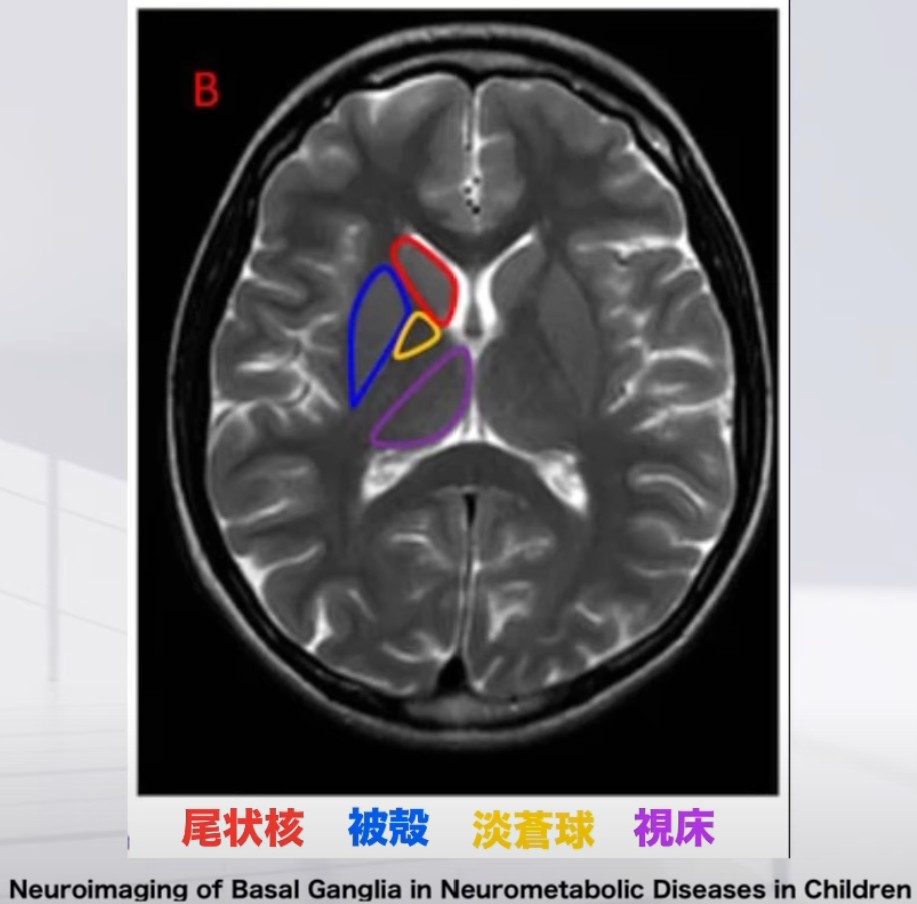

画像読解のポイント

視床枕核を画像で同定する際は、次のポイントを確認することが重要です。

-

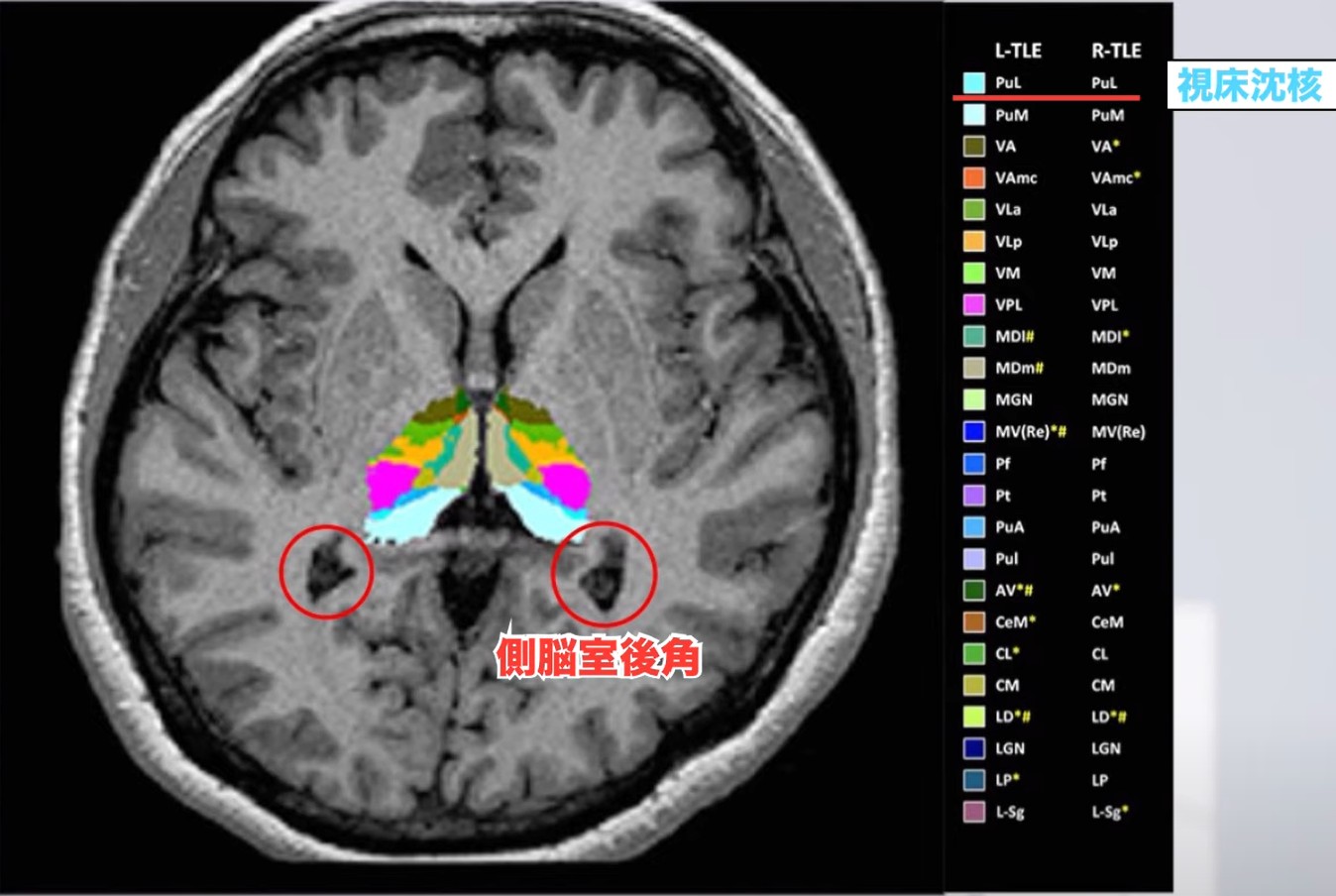

水平方向スライスで視床を特定

脳中心部に位置する丸みを帯びた構造の一部として描出されます。

-

側脳室後角との位置関係

視床枕核は側脳室後角に隣接し、その壁の一部を形成しています。

-

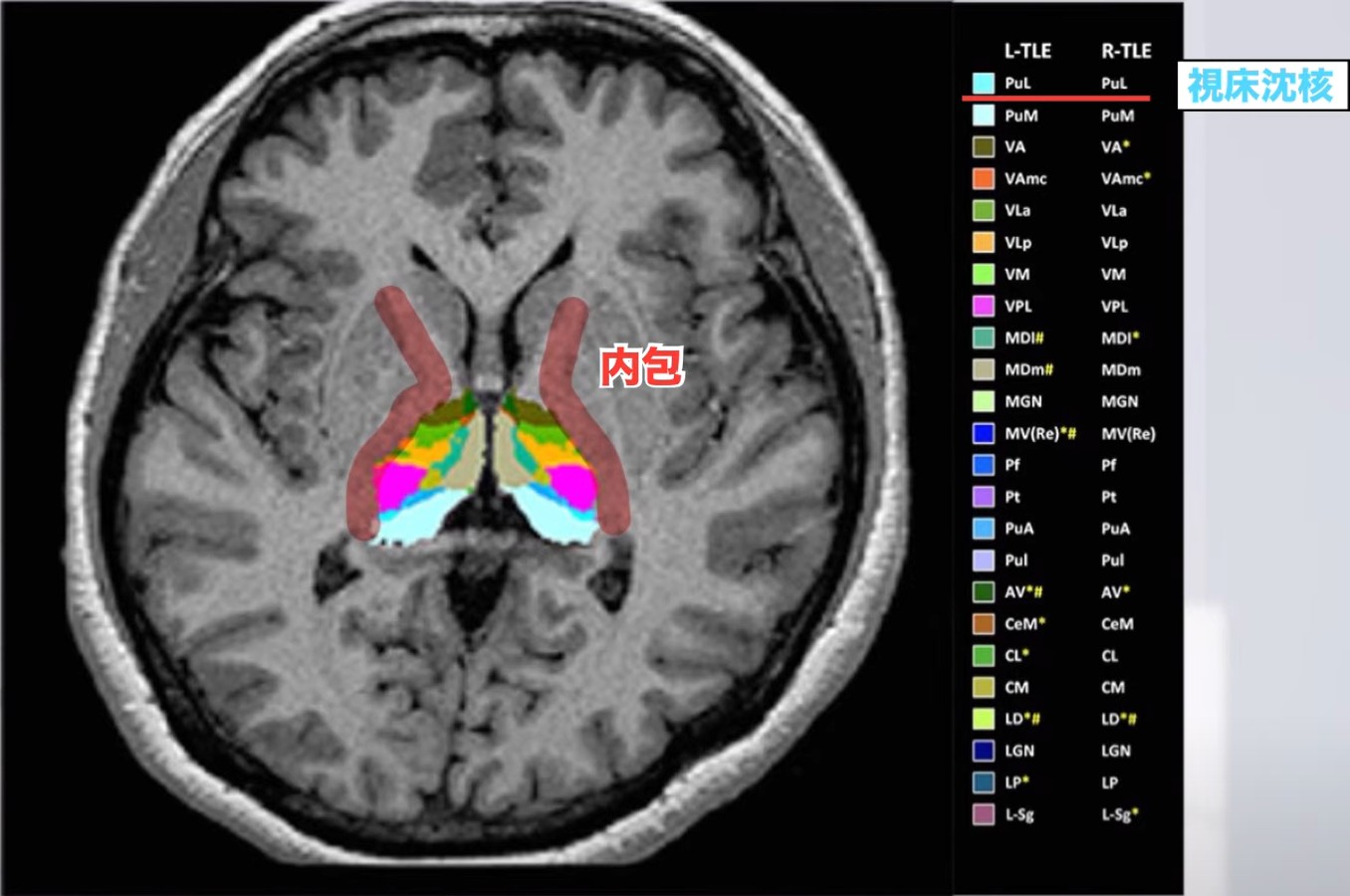

内包との隣接

前方では内包と隣接し、多くの重要な白質経路と関連しています。

-

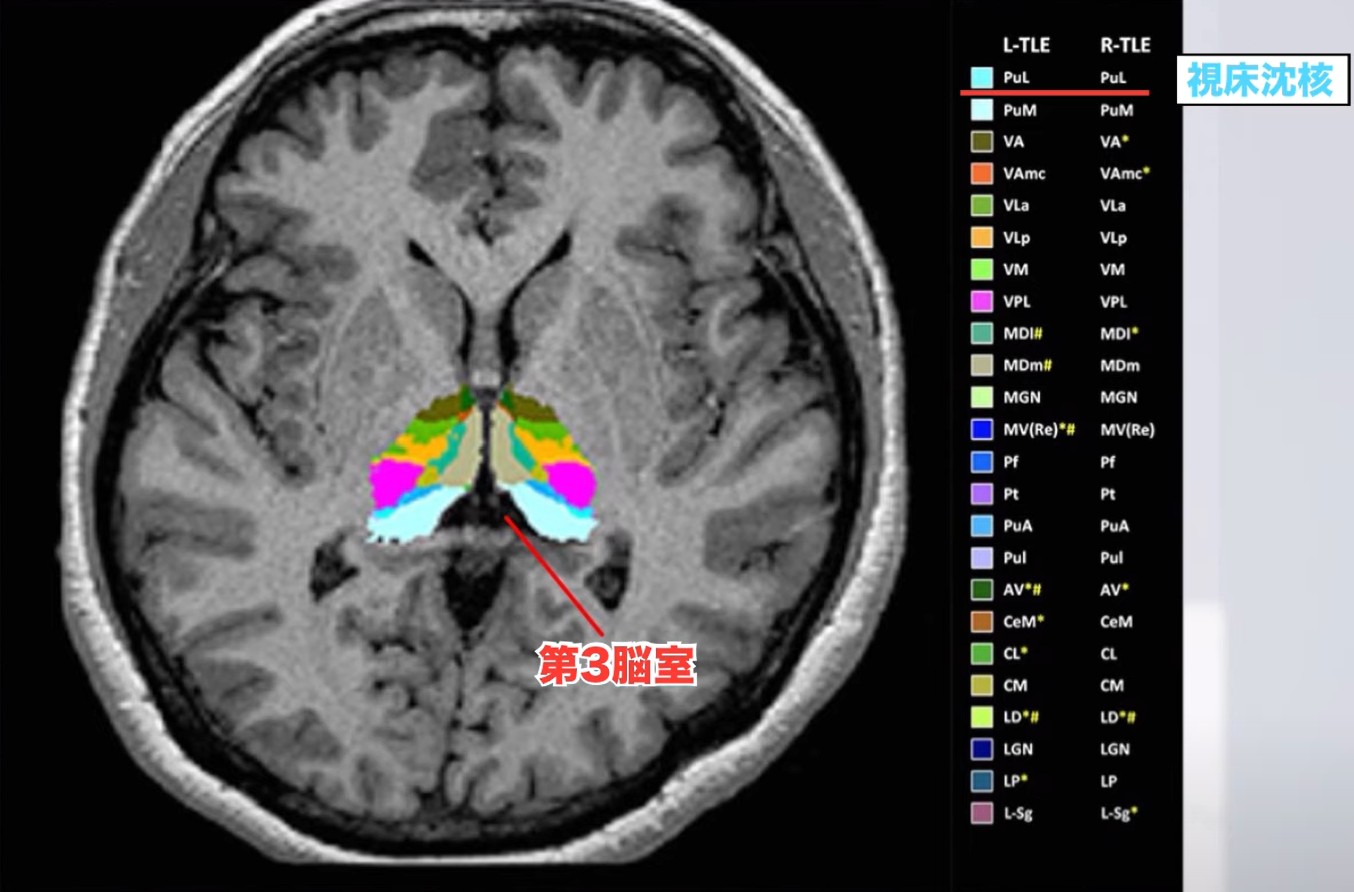

第3脳室との位置関係

内側では第3脳室と接しており、左右の視床を隔てる構造に位置しています。

-

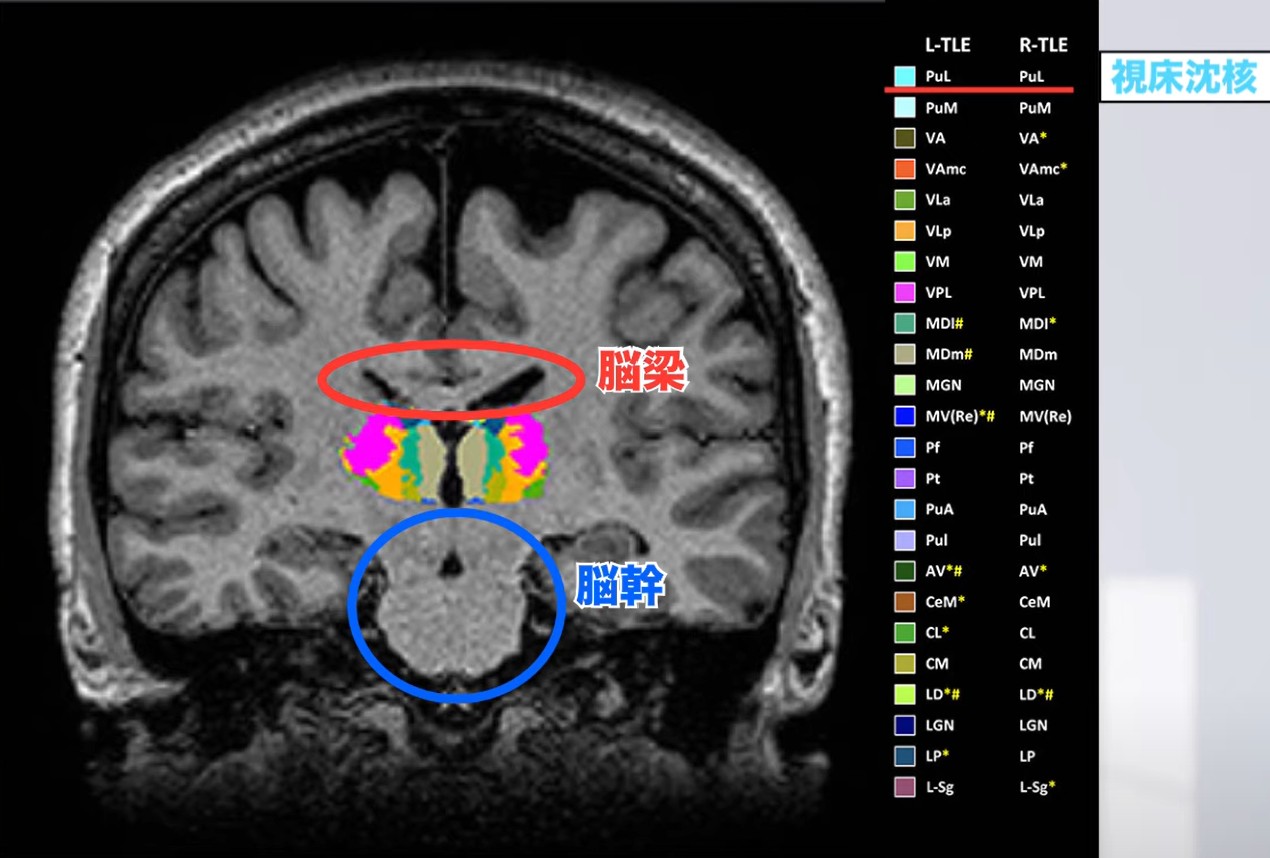

冠状断での特徴

冠状断では、視床後方に向かう延長構造として脳梁後部の下に確認できます。

-

矢状断での特徴

矢状断では、楕円形または三角形の突起として見えます。

論文トピック

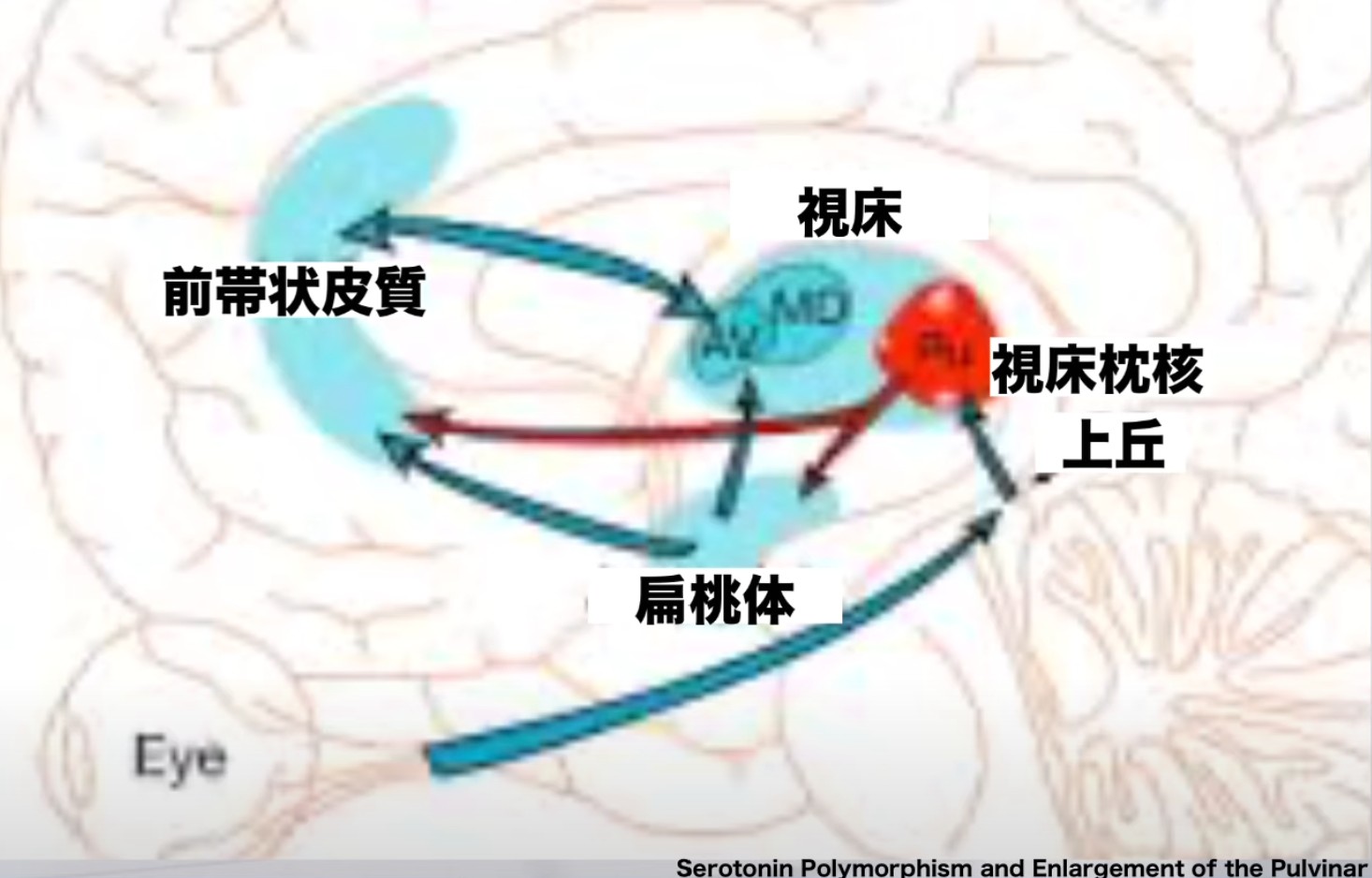

Serotonin Polymorphism and Enlargement of the Pulvinar

視床枕核は情動に関連した情報を皮質下経路を介して扁桃体に伝達する役割を担っています。

通常、複雑な視覚刺激は網膜から外側膝状体(LGN)を経由して一次視覚野へ伝達されますが、

その他の視覚刺激は網膜から上丘(SC)、そして視床枕核へと送られます。

特に回避的刺激に対しては、視床枕核、扁桃体、前帯状皮質(ACC)、内側背側視床核(MD)、前腹側-前内側視床核(AV)といった辺縁系構造が活性化します。

視床枕核の障害はこの出力を過剰に亢進させ、大脳辺縁系の過剰な活性化を引き起こす可能性があります。

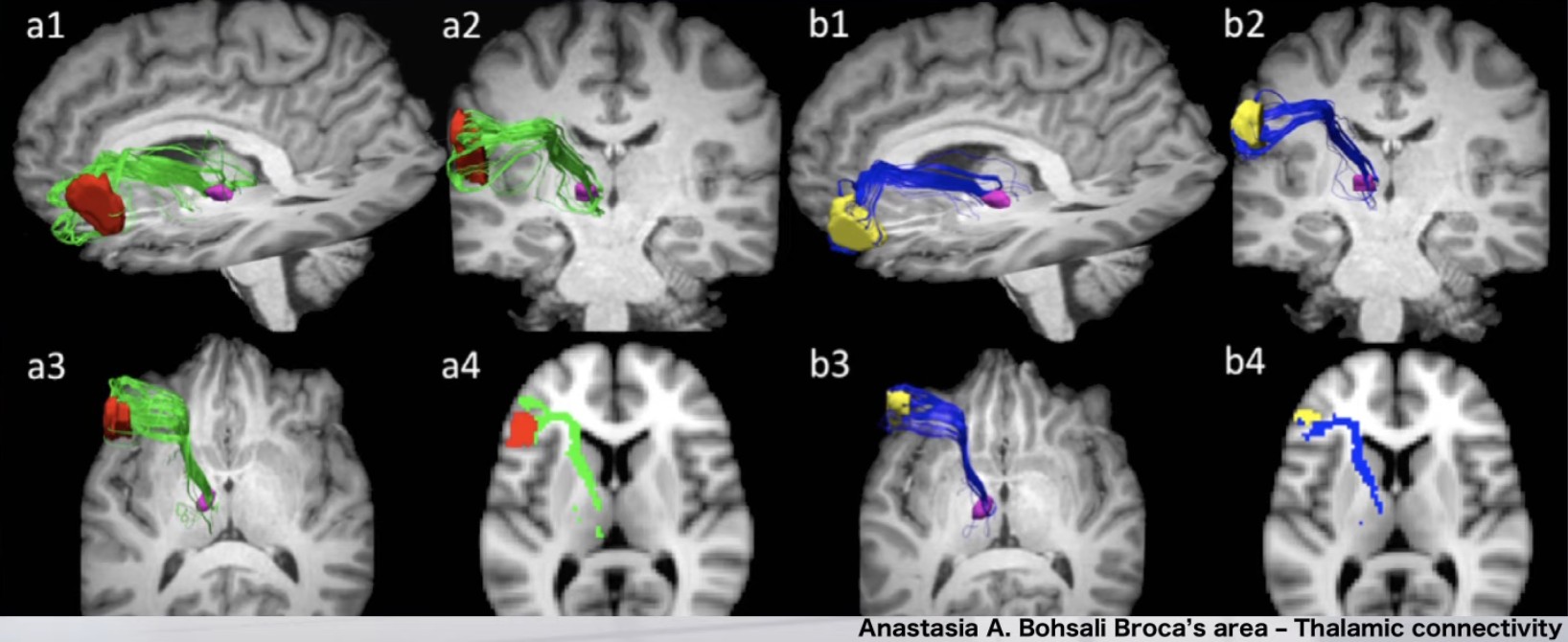

Broca’s area – Thalamic connectivity(2015年 Anastasia A. Bohsaliら)

ブローカ野は、視床の前腹側核(VA)と視床枕核(Pulvinar)と直接接続を有することが報告されています。

これにより、視床が語彙意味論的情報の処理や言語機能ネットワークの統合に重要な役割を果たす可能性が示唆されています。

日常生活における視床の働き:カクテルパーティー効果

混雑したパーティー会場で「誕生日」という単語に注意が向く現象(カクテルパーティー効果)は、視床枕核を含む視床ネットワークの働きによるものです。

視床は重要な刺激を強調し、ブローカ野と連携して音韻、意味、記憶を統合し、反応行動へとつなげています。

観察のポイント

-

言語障害は?

会話中に適切な単語が出てこない、同じ質問を繰り返すことが見られます。

-

注意力の低下があるか?

話の内容をすぐに忘れる、集中力が続かない様子が観察されます。 -

眼球運動に問題があるか?

動くものを追いにくい、読書中に行を追えないといった困難が現れます。

-

空間認識に障害があるか?

コップに手を伸ばす際に倒してしまう、ドアにぶつかるなどの行動が見られます。 -

睡眠障害があるか?

入眠困難、中途覚醒、日中の過度な眠気が認められる場合があります。

臨床へのヒント

① 患者さんができるだけコミュニケーションをとれるように促すための方法

-

対話の促進

患者さんに、家族や友人、ケアスタッフとの日常の会話を増やすよう励ましましょう。

-

音読

毎日、好きな本や新聞を声に出して読む習慣をつけることで、言語能力を活性化させます。 -

書く

日記、短いエッセイや手紙を書くことで、思考を整理し、言語表現能力を向上させます。 -

歌う

歌を歌うことで、言葉のリズムやメロディを体験し、言語の楽しさを感じることができます。 -

言語学習アプリ

DuoLingoやBabbelのようなアプリを使用して、新しい言語やフレーズを学びます。

② 注意欠陥への対処法

-

認知療法

セラピストと一緒に、集中力を必要とする課題やパズル、ゲームを行い、注意力を鍛えます。

-

日常生活訓練

読書、料理、園芸などの活動に取り組むことで、持続的な注意力を養成します。

③ 睡眠障害への対処法

-

最適な睡眠環境の整備

部屋の明るさや温度を適切に調整し、静かな環境を確保します。香りの良いアロマやリラックスできる音楽も役立ちます。 -

定期的な睡眠スケジュールの確立

毎日同じ時間に起きたり寝る習慣をつけることで、体のリズムを整えます。

-

睡眠衛生の維持

就寝前のカフェイン摂取を控え、スマートフォンやテレビの視聴を制限することで、質の良い睡眠を促進します。

関連サイト

国立精神衛生研究所(NIMH)では、注意欠陥多動障害(ADHD)への支援として、認知療法や日常生活トレーニングの重要性を紹介しています。

(出典:NIMH公式サイト)

認知療法では、集中力を必要とするタスクやパズル、ゲームを通じて、注意力の持続を鍛える方法が推奨されています。

このアプローチは認知行動療法(CBT)に基づいており、組織力や時間管理能力の向上にもつながります。

また、日常生活においては、読書、料理、ガーデニングなど、継続的な注意を必要とする活動に取り組むことが奨励されています。

これらの取り組みは、集中力の向上と、長期間の注意持続を助けることが期待されています。

さらに、タスク整理や日課の維持など、実践的なサポートを組み合わせることで、生活の質の向上に寄与できるとされています。

新人が陥りやすいミス

-

スマートフォンなど視覚刺激の管理不足

脳卒中後の視覚障害や認知障害により、画面の使用がより困難または過酷になる可能性があります。 -

就寝前のスクリーン利用を制限できていない

就寝前にスマートフォンやテレビを使用することで、脳にさらなる負担がかかり、睡眠が妨げられるリスクがあります。

そのため、夜間のスクリーン使用を制限することが推奨されます。

①基本的な解剖学的構造と機能: 視床枕核とは何ですか? 視床内のどこに位置しますか?

②血液供給: 主に視床枕核に血液を供給する動脈はどれですか?

③接続性と出力: 視床枕核が接続して出力を送信する主要な皮質領域について説明してください。

④臨床的意義: 視床枕核の損傷は視覚空間および注意のプロセスにどのような影響を及ぼしますか?

⑤言語処理: 視床枕核はブローカ野とどのように相互作用するのでしょうか?また、これは言語処理においてどのような役割を果たしますか?

⑥病理学的状態: 視床枕核損傷に関連する神経学的症状または障害にはどのようなものがありますか?

⑦画像化の課題: 標準的な MRI スキャンではなぜ視床枕核を区別できないのでしょうか?

⑧臨床実践における観察ポイント: 患者の視床枕核の問題を示す可能性のある兆候にはどのようなものがありますか?

⑨介入戦略: 視床枕核機能不全に関連する可能性のある欠損を持つ患者を支援するために推奨される方法にはどのようなものがありますか?

⑩新人によるよくある間違い: 視覚刺激の管理に関して新人が犯すよくある間違いは何ですか?また、それは視床枕核機能不全とどのように関係していますか?

①基本的な解剖学的構造と機能:視床枕核は視床核の中で最大であり、視床の後部に位置します。 視覚処理、注意、感覚情報の統合に関与しています。

②血液供給: 後大脳動脈の枝である後脈絡膜動脈は、主に視床枕核に血液を供給します。

③接続性と出力: 視床枕核は皮質連合野、特に頭頂葉、側頭葉、後頭葉と広範な接続を持っており、視覚および注意経路において重要な役割を果たしています。

④臨床的意義: 視床枕核の損傷は、視空間障害、注意欠陥、バリント症候群などの症状を引き起こし、視野の知覚や眼球運動に影響を与える可能性があります。

⑤言語処理: 視床枕核はブローカ野と関連しており、語彙意味論的タスクのための皮質野の補充を通じて言語処理に関与していることが示唆されています。

⑥病理学的状態: 視床枕核損傷に関連する神経症状には、視空間障害、注意障害、バリント症候群などの特定の症候群が含まれます。

⑦画像化の課題: 標準的な MRI スキャンでは、解像度の制限により肺核を区別できないことが多く、直接視覚化することが困難です。

⑧臨床実践における観察ポイント: 視床枕核機能不全の兆候には、反復的な質問、一貫した文章を作成することの困難、注意欠陥、眼球運動の問題、空間認識の問題などが含まれる場合があります。

⑨介入戦略: 認知療法や注意力を向上させる活動とともに、対話の奨励、声に出して読むこと、書くこと、歌うこと、言語学習アプリの使用などが患者を支援する方法として提案されています。

⑩新人にありがちな間違い: よくある間違いは、過度のスマートフォンの使用など、視覚刺激の管理が不十分であることです。これは、視覚障害や認知障害を悪化させ、睡眠を妨げる可能性があり、特に視床枕核の機能障害のある人に当てはまります。

視床枕核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:問診・評価と課題設定

(リハビリテーション室)

田中先生:「石川さん、今日はお越しいただきありがとうございます。体調はいかがですか?」

石川さん:「ちょっと最近、会話していて話題についていけなかったり、ボーっとしてしまったりすることが増えて……不安です。」

田中先生:「そうだったんですね。石川さんの検査結果では、視床枕核という部位に小さな障害が見つかっています。この部位は、コミュニケーション、注意力、睡眠リズムにも関わっているので、症状とも関連がありそうです。」

石川さん:「なるほど……。じゃあ、治していけるでしょうか?」

田中先生:「もちろんです。一緒にリハビリに取り組んでいきましょう。まずは石川さんの困りごとに合わせて、しっかり目標を立てていきましょう。」

(問診後、簡単な会話テスト、注意力課題(数字探し)、睡眠パターンの聞き取りを実施)

2.リハビリ目標の設定

【短期目標】

-

会話中に話題を追いやすくする。

-

短時間でも集中を保つ練習を行う。

-

睡眠リズムを少しずつ整える。

【長期目標】

-

家族や友人と自然なコミュニケーションを楽しめるようにする。

-

日中の活動中に集中を維持し、夜ぐっすり眠れるリズムを取り戻す。

田中先生:「石川さん、この目標で一緒に進めていきましょう。」

石川さん:「はい!一つ一つできるようになりたいです。」

3.リハビリの計画と実施

実施項目1:コミュニケーション力向上

(音読練習+短い対話練習)

田中先生:「まず、音読から始めましょう。声に出すことで言葉のリズム感を取り戻していきますね。」

石川さん:「声に出すの、少し難しいけど頑張ります。」

(新聞記事をゆっくり音読)

田中先生:「いいペースです。途中で詰まったら、最初の音だけ思い出して読んでいきましょう。」

石川さん:「け……経験ですね!なんとか読めました。」

田中先生:「素晴らしい!リズムに乗っていけそうですね。」

(その後、話題をもとに会話練習)

田中先生:「最近、何か嬉しかったことはありましたか?」

石川さん:「ええと……孫が遊びに来たんです。」

田中先生:「いいですね!どんな話をしましたか?」

石川さん:「運動会でリレーに出るって言ってました。バトンを落とさないように頑張るって。」

田中先生:「素敵なエピソードですね。こうやって話をつなげていく練習を続けていきましょう。」

実施項目2:注意力維持訓練

(パズル+数字探し)

田中先生:「次は、注意を持続させる練習です。このパズルに集中して5分間取り組んでみましょう。」

石川さん:「集中するのって、結構難しいんですよね。でもやってみます。」

(取り組み中、途中で手が止まる)

田中先生:「何に取り組んでいるか、声に出して確認してみましょう。」

石川さん:「青い空のピースを探しています。」

田中先生:「その調子です。思考を整理すると、集中が続きやすくなりますよ。」

(作業後)

田中先生:「今、5分間しっかり集中できました!」

石川さん:「あっという間でした!少し自信がつきました。」

(数字探し課題も追加で実施し、達成感を得る)

実施項目3:睡眠リズム安定化への支援

(睡眠環境と生活リズムの見直し)

田中先生:「睡眠についてですが、夜は寝つきにくいと感じますか?」

石川さん:「はい、寝ようとしてもなかなか眠れないことが多くて……。」

田中先生:「寝る前の環境を整えると、かなり改善しますよ。例えば、スマホやテレビを寝る1時間前には見ないようにするのが効果的です。」

石川さん:「スマホ、つい見ちゃうんですよね……。確かにそれで目が冴える気がします。」

田中先生:「音楽やアロマを使ってリラックスする方法も取り入れてみましょう。」

石川さん:「リラックスできるなら試してみたいです!」

田中先生:「それから、起きる時間もできるだけ毎日同じにすると、体のリズムが整いやすくなりますよ。」

石川さん:「早速今日からやってみます!」

4.結果と進展

(1か月後)

田中先生:「最近、変化は感じていますか?」

石川さん:「はい!話していて話題を追いやすくなったし、集中も少し長く続くようになりました。」

田中先生:「素晴らしいですね。睡眠はどうですか?」

石川さん:「夜中に起きる回数が減りました。寝る前にスマホを触らないようにしたのが効いてるみたいです。」

田中先生:「本当に良い変化ですね。この調子で続けて、もっと生活の質を上げていきましょう。」

石川さん:「はい、もっと元気に過ごせるようになりたいです!」

石川さんは、視床枕核障害に伴うコミュニケーション障害・注意障害・睡眠障害に対して、

それぞれに合わせた具体的なリハビリを実践し、

短期間で生活の質(QOL)の向上を実感することができました。

今後も、より実生活に応用できるよう、段階的な目標設定とリハビリを継続していく予定です。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)