【2025年版】視床外側膝状体の役割とは?:視野障害の原因からリハビリのポイントまで解説!

はじめに

本日は視床外側膝状体について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

外側膝状体とは?

解剖学的側面

◆ 位置

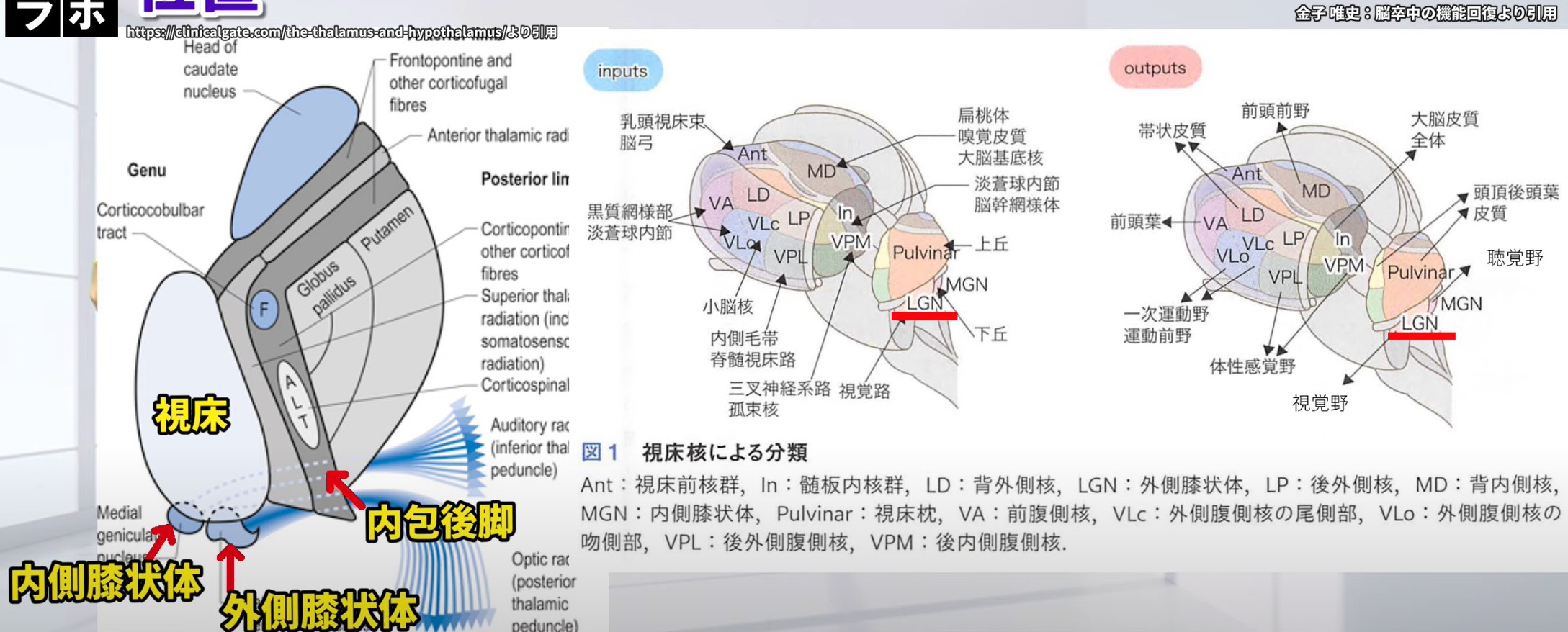

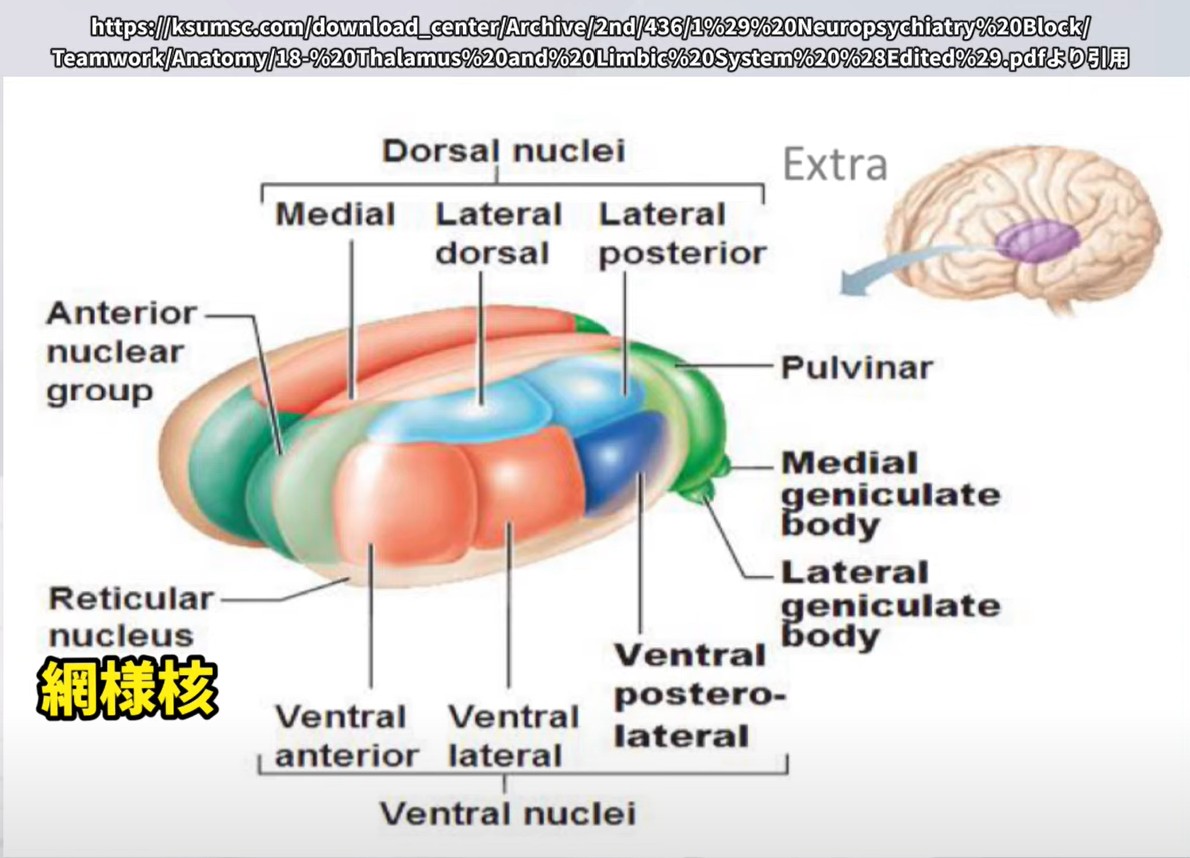

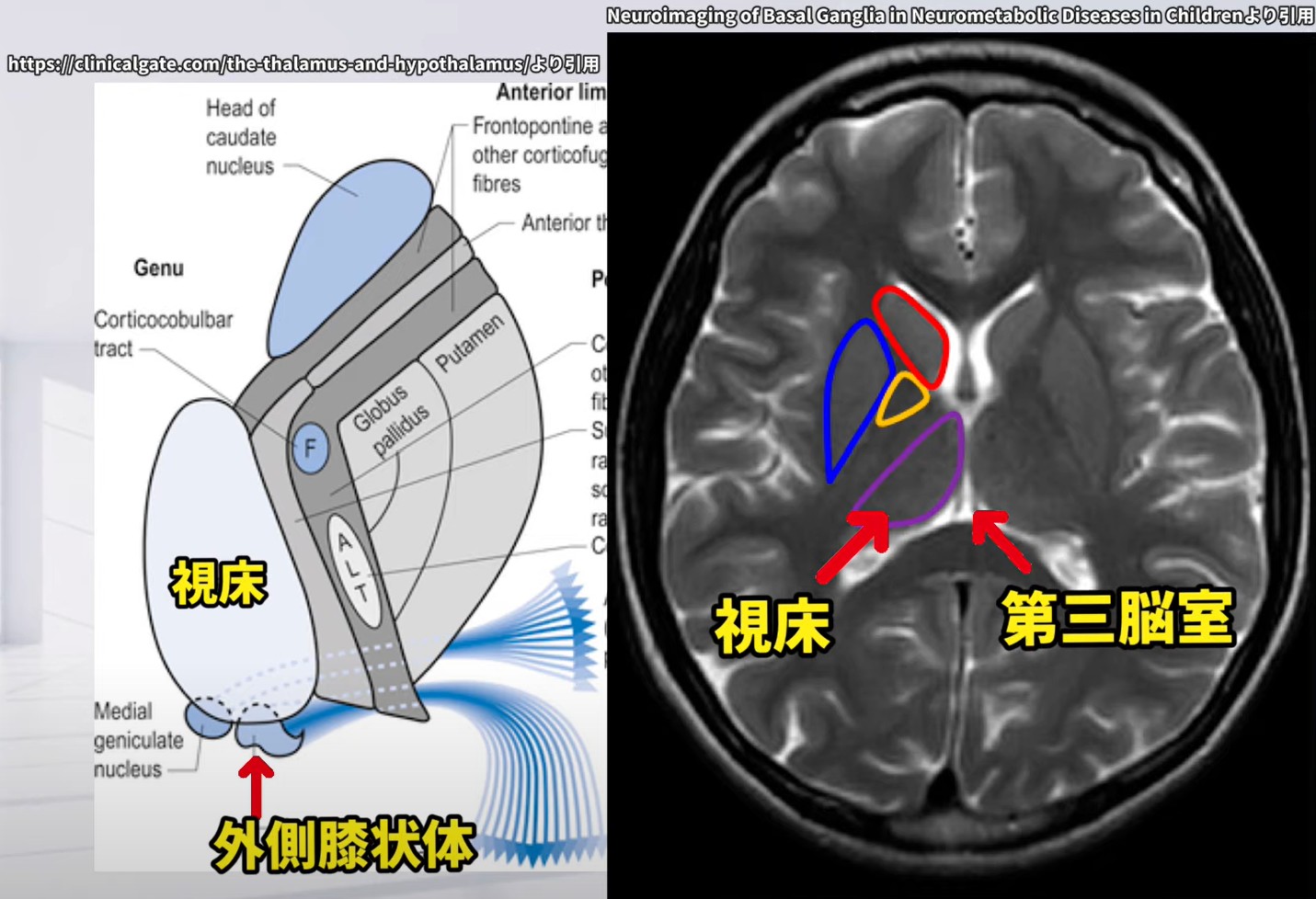

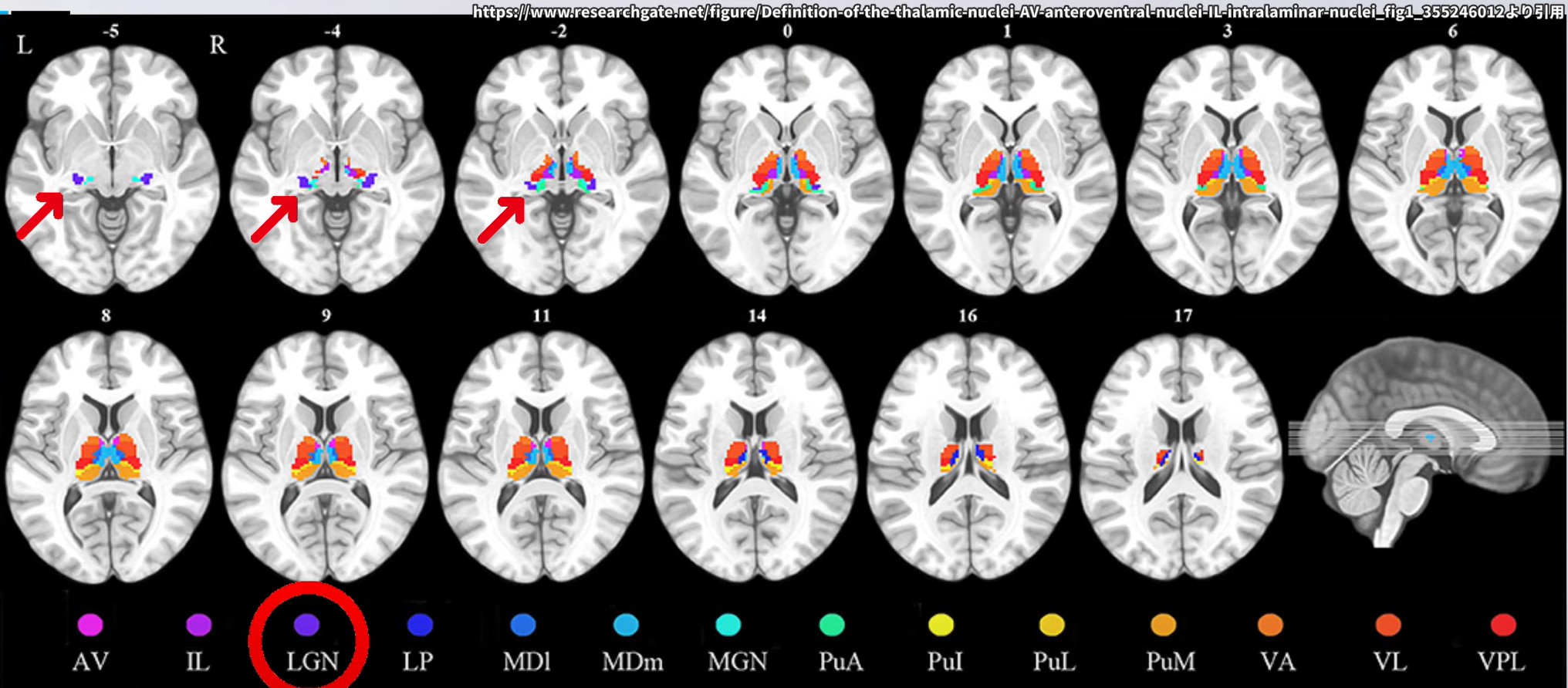

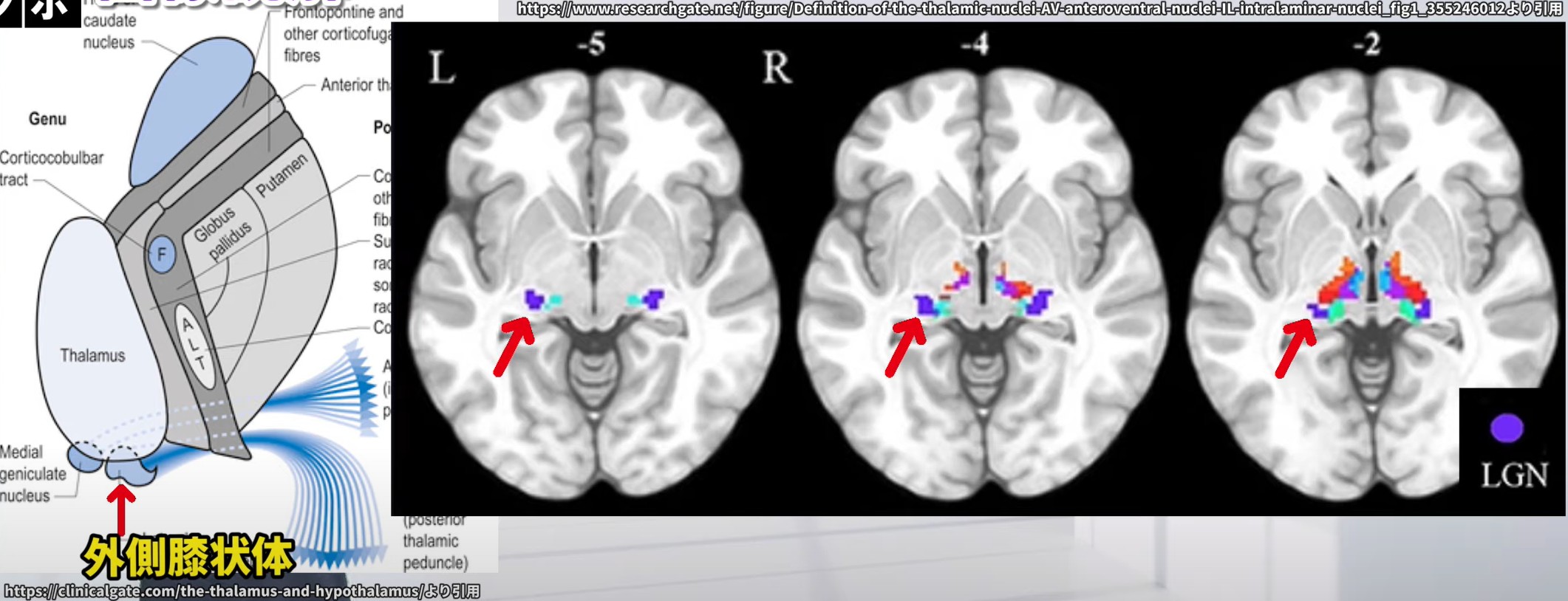

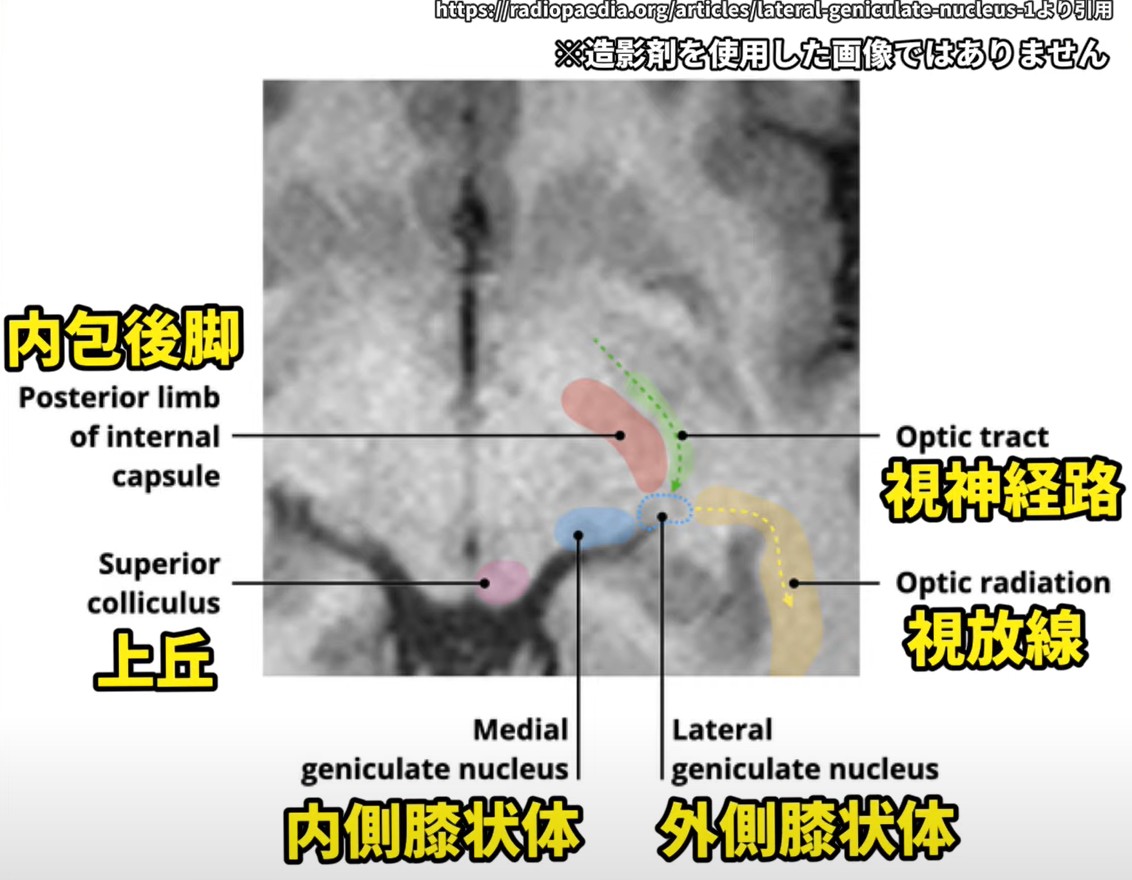

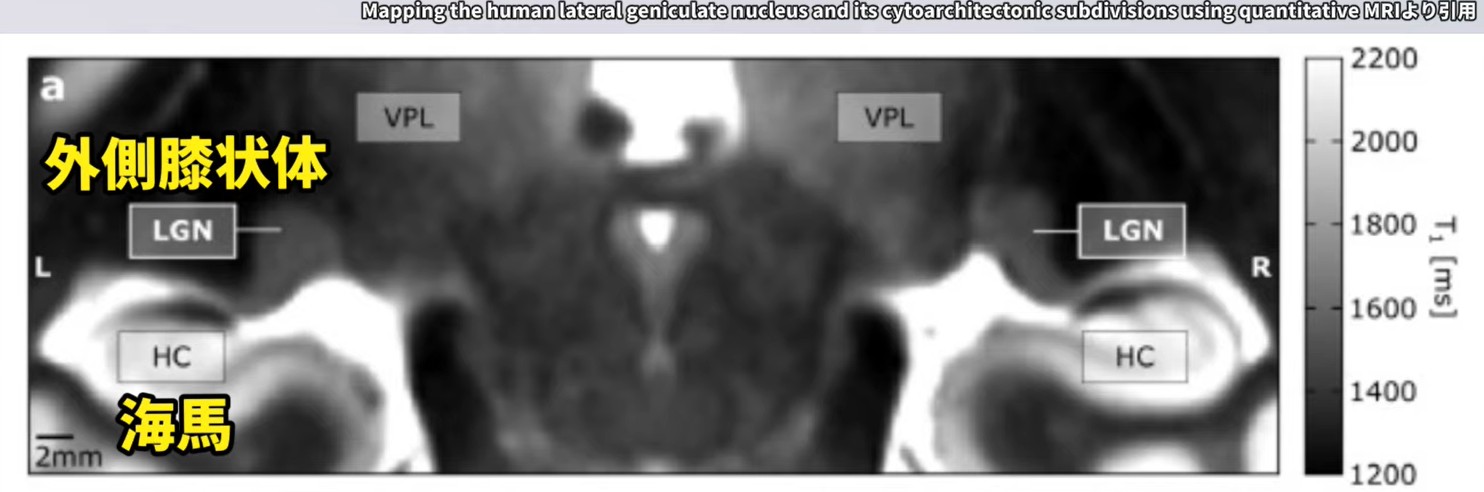

視床外側膝状体(lateral geniculate nucleus, LGN)は、視床の後部・腹側に位置する小型の神経核で、内側膝状体(medial geniculate nucleus)の外側に隣接しています。MRI上では、視床の後方部、第3脳室の外側に沿った三日月形の構造として観察されます。特に内包後脚や海馬といったランドマークとの位置関係からも同定が可能です。

◆ 経路

視覚情報の中継ルート

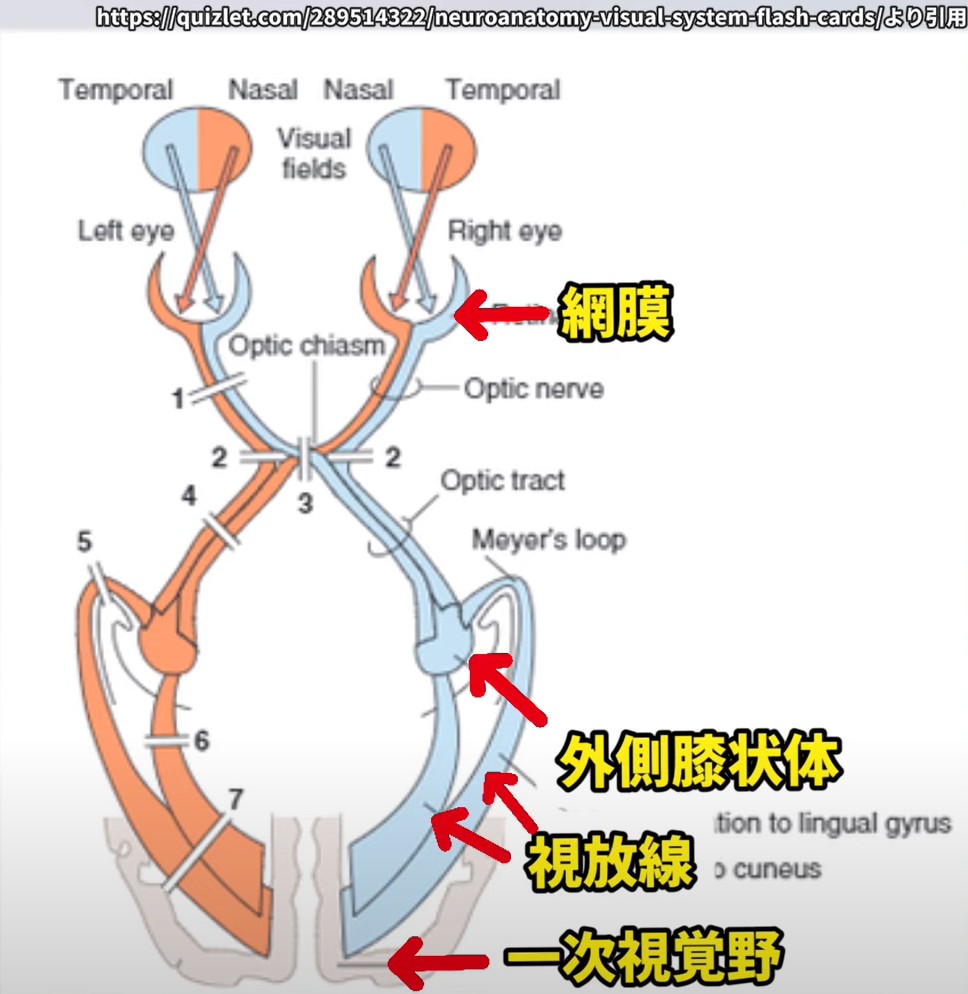

視床外側膝状体(LGN)は、視覚経路における重要な中継核です。

網膜神経節細胞からの視覚情報は、視神経および視索を通じてLGNに届き、そこで処理された後、

視放線を介して後頭葉の一次視覚野(V1)に送られます。

この経路を通じて、光刺激が意味ある知覚へと変換されていきます。

活性の調節:多元的な制御ネットワーク

LGNの活動は、以下のような複数の経路から調節を受けています。

-

皮質-視床フィードバック

視覚野(特にV1以降)からLGNへのフィードバックによって、注意や視覚認識の制御が行われます。

これは、知覚の選択性や情報の流れを調整する重要なメカニズムです。 -

脳幹・網様体賦活系からの入力

覚醒や注意状態に応じて、LGNの反応性が変化します。

たとえば、集中している時とぼんやりしている時では、視覚情報の処理効率に差が出ます。 -

視床内での局所調節

視床網様核や介在ニューロンが、LGNの発火リズムや強度を調節しています。

これにより、視覚情報が皮質に伝わるタイミングが整えられます。

◆ 病態像

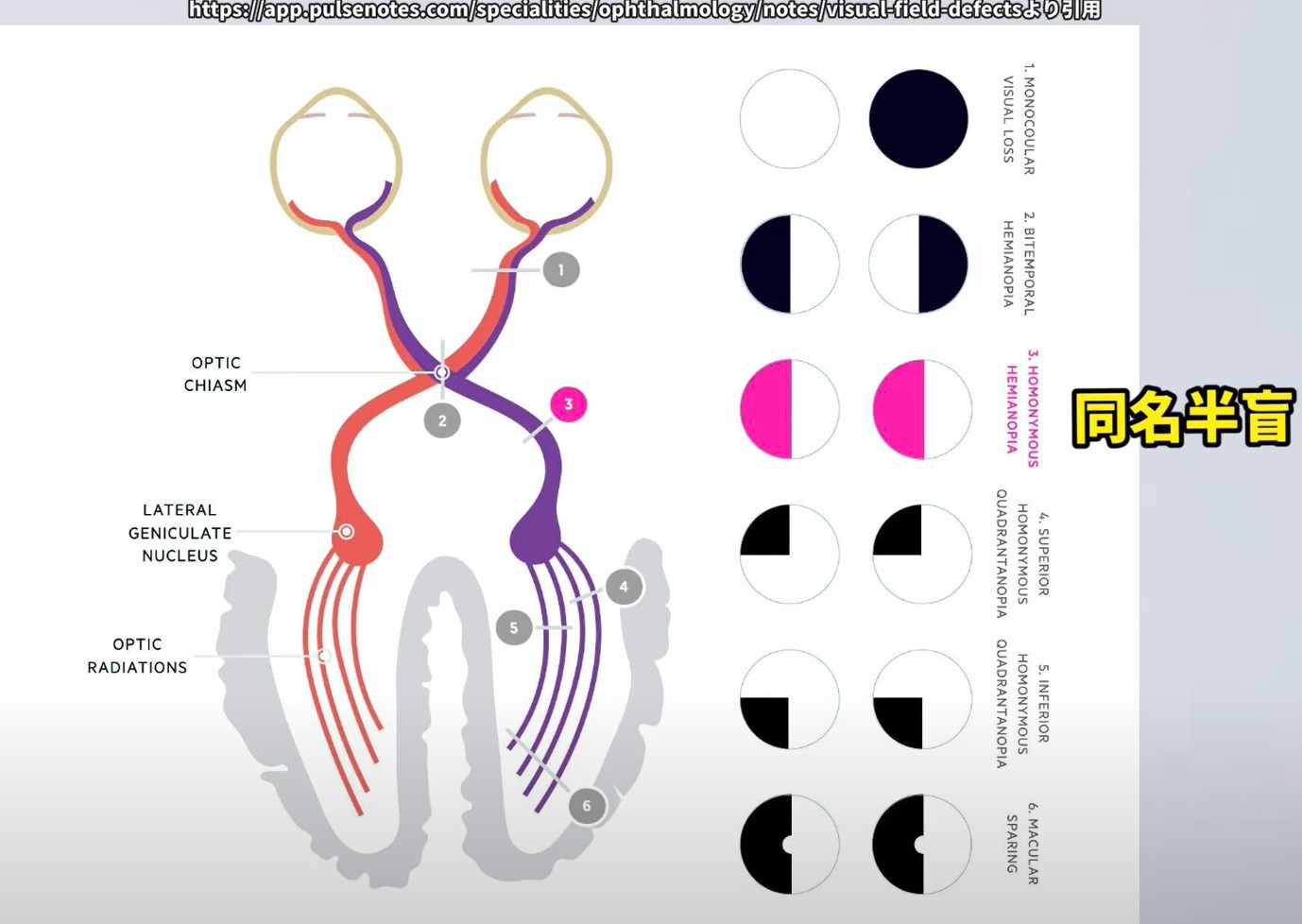

LGNが損傷されると、典型的には**対側の同名半盲(右LGN損傷で左視野の欠損など)**が出現します。さらに、視覚入力の統合に関与しているため、視覚失認や空間的注意障害、物体認識障害なども二次的にみられることがあります。

画像読解のポイント

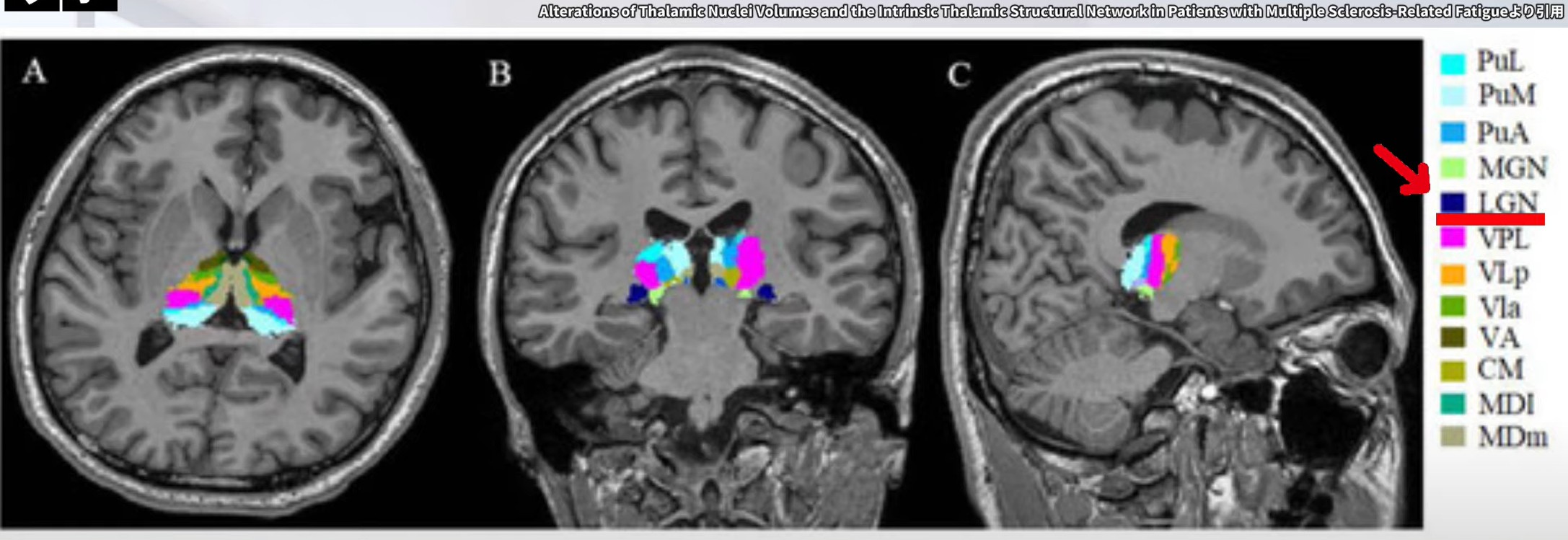

① 視床の位置確認

LGNは視床内に位置するため、まず視床そのものをランドマークとして同定することが重要です。

軸方向(アキシャル)MRIスライスで、第3脳室の両側にある大きな卵型の構造を探します。視床は多数の神経経路が集まるハブとして機能しており、視床後部にLGNが存在します。

② 後面への注目

LGNは視床の**後部(posterior)**に位置しています。

そのため、視床後方のスライスに注目して画像を確認することが、LGNを見つけるための有効なアプローチとなります。

③ 形状とサイズ

LGNは非常に小さく、膝のように曲がった形または三日月型として知られています。

視床全体に比べるとサイズが小さいため、画像の拡大やズーム機能を活用することで識別しやすくなります。

④ コントラストの強化

造影剤を使用したMRI検査では、LGNの境界が強調されることがあります。

特にT1強調画像や造影後画像では、周囲の灰白質や白質とのコントラストが明確になり、LGNの識別が容易になります。

⑤ 隣接構造との位置関係

LGNを見つける際には、周辺の解剖構造も手がかりになります。

-

下部には海馬(hippocampus)が位置します。

-

外側には内包(internal capsule)といった白質構造が確認できます。

これらのランドマークを同時に観察することで、LGNの特定が正確になります。

⑥ 断面別の観察法

-

アキシャルビュー(水平断):最初の検索に適しており、視床全体の位置を把握するのに有用です。

-

コロナルビュー(冠状断):視床の後方が狭まり始める部位でLGNが観察されやすくなります。

-

サジタルビュー(矢状断):視床の側面に小さな隆起としてLGNが現れます。

これら3方向の断面を併用することで、より正確な同定が可能となります。

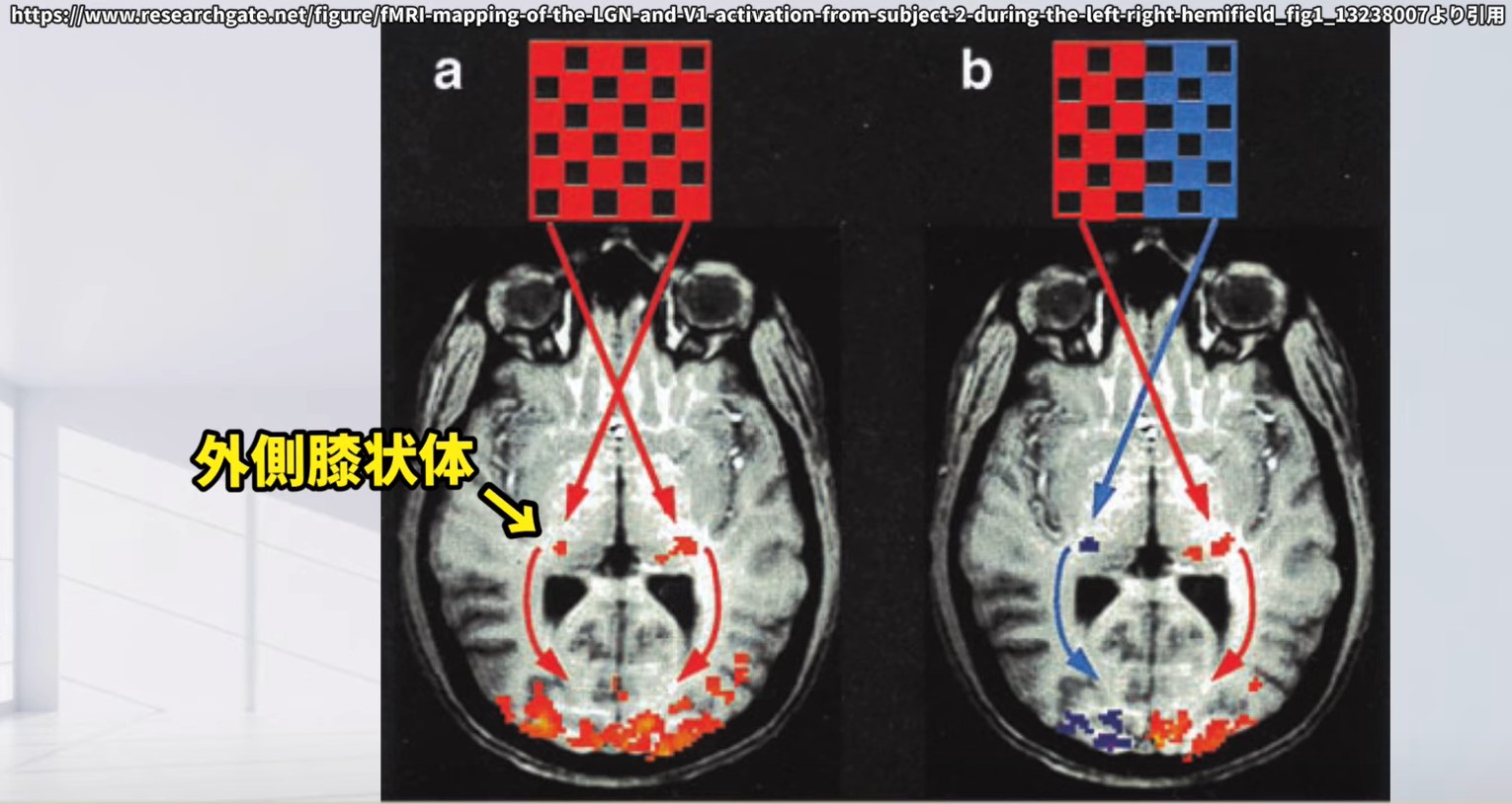

⑦ 機能的イメージングの活用

**fMRI(機能的MRI)や拡散テンソル画像(DTI)**では、LGNを含む視覚経路の活動部位や神経線維束の走行を可視化できます。

視覚刺激に対するLGNの反応や、視放線の構造的評価において非常に有用です。

観察のポイント

-

視覚の変化は?:

同名半盲の有無を確認。会話中やADL中の視線移動、目を細める動作、体ごと向きを変える仕草に着目します。

-

視野の変化は?:

物体を識別するのに時間がかかる、人物の顔を覚えにくい、文字を読もうと顔を近づける行動など。 -

光の知覚障害は?:

屋内外でのまぶしさ回避行動、暗い場所での動揺や迷い、日中のサングラス常用など。

-

ナビゲーション障害は?:

家具や壁への接触、コップに飲み物をうまく注げない、奥行きの把握ができない様子に注意を払います。

臨床へのヒント

視覚走査訓練(VST)

-

視覚探索機能を高め、注意の左方再配分を促す訓練法です。

-

静止画像や追従課題を用いた視線誘導、ビジュアル・ストラテジー強化(例:物体探索課題、マップ読み取りなど)を活用します。

-

環境整備として、照明の最適化、視覚情報の配置一貫性の確保が重要です。

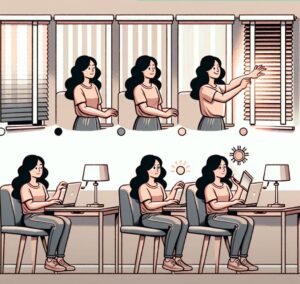

光過敏症の適応訓練

-

段階的な明暗曝露訓練を通じて、視覚刺激への適応力を高めます。

-

自宅では調光可能な照明器具の導入、外出時にはサングラスの使用を勧めます。

-

作業療法場面では、光環境に応じた服装や活動の選択も介入の一部となります。

関連論文

Priftis K. et al., 2013

タイトル:Visual scanning training, limb activation treatment, and prism adaptation for rehabilitating left neglect: who is the winner?

「左無視のリハビリテーションのための視覚スキャントレーニング、四肢活性化治療、およびプリズム適応:勝者は誰ですか?」

-

視覚スキャン訓練、四肢活性化治療、プリズム適応療法の3種を比較し、それぞれが**左半側空間無視(left neglect)**に対して有効であることを示しました。

-

特にパーソナルスペースの自覚改善に有効であり、治療効果が2週間以上持続する点が報告されています。

新人が陥りやすいポイント

● 光知覚の困難に対する機能的トレーニング

光刺激を用いた訓練で、患者の不快感や視覚反応を観察せずに進めてしまうことがあります。

また、遮光眼鏡の提案や照明環境の調整を行わないなど、基本的な配慮が不足しがちです。

このような対応の不足は、視覚的ストレスや症状の悪化につながるため、光への感受性を踏まえた環境設定と説明が重要です。

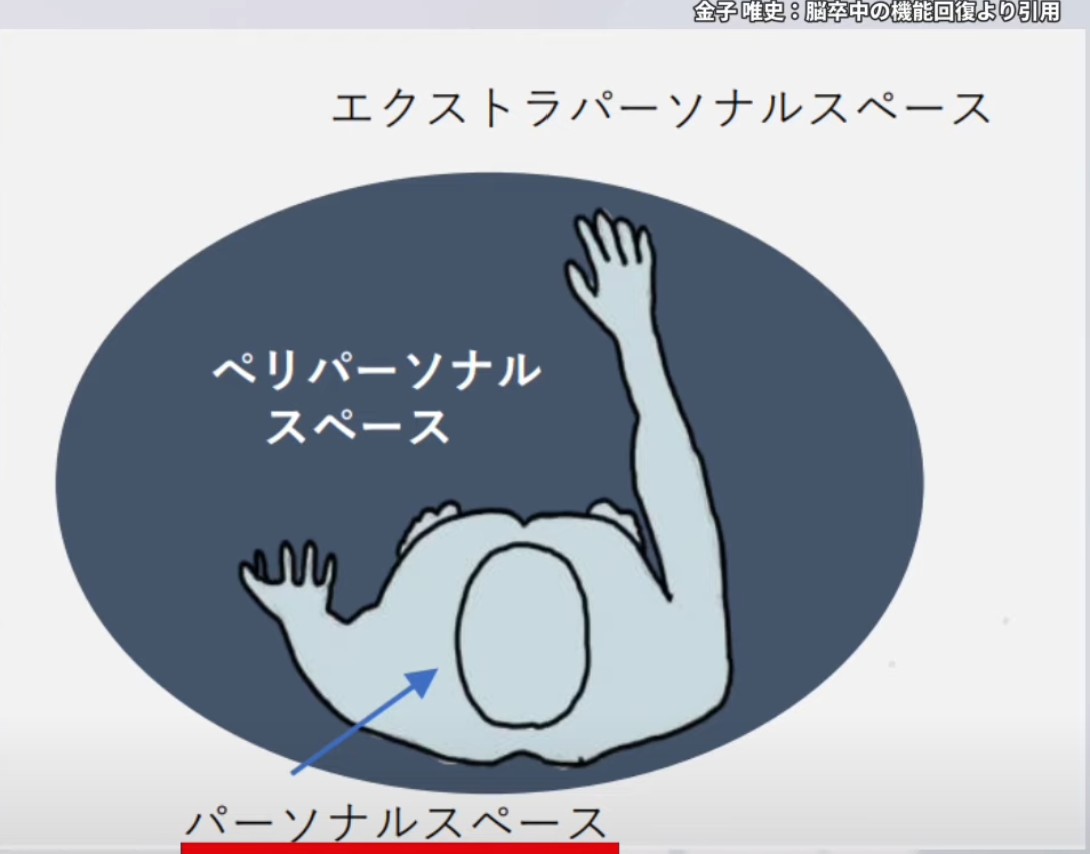

トピック:パーソナルスペースとその神経基盤

人は空間を「自分にとっての距離感」で無意識に分類しており、それぞれの空間領域は異なる脳領域と関連し、日常動作や注意、認知行動に反映されます。ここでは、以下の3つの領域に分けて解説します。

1.パーソナルスペース(〜約40cm)

定義:身体に最も近い、個人的・感覚的な境界の空間です。プライバシーや身体所有感と密接に関わっています。

観察ポイント:

-

髪をとかす、顔を洗う、歯を磨く、着替えるといった動作の際、体の片側を無視していないかを確認します。

-

顔の片側だけに化粧をする、片袖を通さず服を着るといった行動が見られることがあります。

関連する脳領域:

-

扁桃体:空間の侵入に対する情動反応を担います。

-

内側前頭前皮質:社会的認知や自己と他者の境界意識に関与します。

-

頭頂葉:感覚統合と自己空間の認識を支えます。

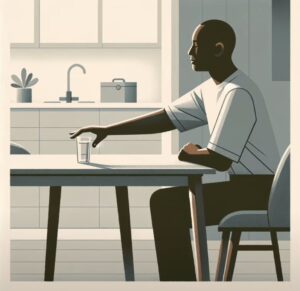

2.ペリパーソナルスペース(約40〜80cm)

定義:腕を伸ばせば届く範囲の空間で、日常的な道具操作や食事などの行動が行われる領域です。

観察ポイント:

-

ベッドサイドテーブルの物に手を伸ばす動作が片側に偏っていないかを確認します。

-

食器の片側の料理だけを食べていたり、無視側にある水やナースコールに気づかないなどが見られることがあります。

関連する脳領域:

-

頭頂後頭接合部:視覚・触覚・固有感覚の統合を行います。

-

一次運動野・運動前野:対象に手を伸ばす動作の計画・実行に関与します。

-

腹側頭頂間溝(VIP):多感覚情報を統合し、空間内の対象への反応を制御します。

-

大脳基底核:動作の選択や修正を通じて動きの精緻化を図ります。

3.エクストラパーソナルスペース(約80cm以上)

定義:移動を伴わなければ接触できない距離の空間です。部屋内の移動や環境探索、方向定位に関与します。

観察ポイント:

-

トイレやドアに向かって歩く際に片側の物体にぶつかる、または近づく人に気づかない行動に注意します。

-

進行方向の修正が見られない、方向感覚の低下が認められる場合があります。

関連する脳領域:

-

背側経路(where経路):後頭葉から頭頂葉を通る空間認識系です。

-

海馬・嗅内皮質:空間記憶とナビゲーションにおいて中心的な役割を担います。

-

前頭眼野(FEF):視線のコントロールと環境スキャンに関与します。

-

上側頭溝(STS):他者の動きの理解、動きの予測に重要です。

トピック:視覚失認の種類と対応戦略

引用論文:Visual agnosias AUTHOR Jason J S Barton MD PhD FRCPC

① 全般性視覚失認(General visual agnosia)

-

形態失認(Form agnosia)

LOC(外側後頭葉複合体)の障害により、物体の輪郭や形の統合ができなくなります。

例:「家の絵」を「線や色の塊」として認識するが、家とは判断できない。

-

統合失認(Integrative agnosia)

後頭葉-頭頂葉間のネットワーク異常により、複数の視覚特徴を統合できません。

例:車の部品は認識できるが「車」として意味づけできない。 -

変換失認(Transformation agnosia)

後頭頂皮質における視点依存的表象の障害です。視点が変わると物体を同一と判断できません。

例:椅子を逆さにされると、それが椅子とわからない。

-

連合性失認(Associative agnosia)

紡錘状回(fusiform gyrus)を含む腹側視覚経路の障害で、視覚的特徴と意味記憶の結びつきが断たれます。

例:リンゴの見た目は理解するが、それが果物と認識できない。

② 選択的視覚失認(Selective visual agnosia)

-

相貌失認(Prosopagnosia)

顔専門野(FFA)の障害により、親しい人の顔を識別できなくなります。視覚記憶と人物認知が乖離します。

-

純粋失読(Pure alexia)

左後頭側頭接合部の障害によって、文字認識が選択的に困難になります。語彙ごとではなく、文字を一つずつ読む形になります。 -

地誌失認(Topographic disorientation)

海馬、頭頂葉、膨大後部皮質などの障害により、方向感覚が喪失します。

ランドマークの識別困難や、認知地図の構成不良、自身の方向感覚の障害が含まれます。

②視床内のLGNの位置は、視覚処理におけるLGNの機能とどのように関係しているのでしょうか?

③視覚情報が LGN に到達し、その後一次視覚野に伝達される経路を説明できますか?

④皮質視床フィードバックは LGN の機能にどのような影響を及ぼしますか?また、これは視覚認識においてどのような役割を果たしますか?

⑤LGN の損傷によって生じる潜在的な視覚障害にはどのようなものがありますか?また、そのような障害が生じるのはなぜですか?

⑥視床の MRI イメージングにおいて、LGN を特定するための重要な識別子は何ですか?

⑦機能的 MRI (fMRI) などの高度な画像技術は、脳内の LGN の活動を特定するのにどのように役立ちますか?

⑧患者の LGN または視覚処理経路の問題を示す臨床観察は何ですか?

⑨提供された研究に基づいて、視覚走査訓練、四肢活性化療法、およびプリズム適応は左無視に対してどのような効果があるのでしょうか?また、これらの療法の有効性はどのように比較されますか?

⑩パーソナルスペース、ペリパーソナルスペース、エクストラパーソナルスペースは、視覚処理や視覚失認やその他の視覚障害の潜在的な影響とどのように関係しているのでしょうか?

①LGN の主な機能は、視覚経路における重要な中継局として機能し、網膜神経節細胞から受け取った視覚情報を一次視覚野に送信する前に処理することです。

②LGN の位置は、内側膝状核近くの視床の腹側後方で、脳内の他の重要な視覚および感覚処理領域に近いため、視覚信号を受信して処理するのに戦略的です。

③視覚情報は、網膜神経節細胞を介して LGN に到達し、視神経および視路を通って伝わり、LGN によって視放射線を通じて一次視覚野に中継されます。

④皮質視床フィードバックは、視覚皮質が LGN に及ぼす影響を指し、視覚認識、注意、および動的視覚処理に重要な情報のゲートに基づいてその活動を調節します。

⑤LGNの損傷は、視覚における役割により、両目に同じ視野が失われる対側同名半盲や、一種の視覚失認など、さまざまな視覚障害を引き起こす可能性があります。

⑥MRI 画像では、LGN は、小さく曲がった膝や三日月に似たその独特の形状と、視床の後面にある位置 (造影剤で強調表示されることが多い) によって識別できます。

⑦機能的 MRI (fMRI) は、脳活動に関連する血流の変化を捕捉することで、神経活動の領域、特に視覚処理に関与する領域を強調表示することにより、LGN の特定に役立ちます。

⑧LGN または視覚経路の問題を示す可能性のある臨床観察には、読み取り、物体の識別、ナビゲーションの問題、視野の変化、光知覚障害などの視覚の問題が含まれます。

⑨言及された研究では、左無視のリハビリテーションのための視覚走査トレーニング、四肢活性化療法、およびプリズム適応を比較し、これら 3 つすべてが単一の「勝者」ではなく効果的であることが判明し、特定の患者のニーズに基づいて症状を改善する際のそれらの有用性を示唆しています。

⑩パーソナルスペース、ペリパーソナルスペース、およびエクストラパーソナルスペースの概念は、個人が環境をどのように認識し、相互作用するかに関連しており、これは視覚処理の問題の影響を受ける可能性があり、空間認識やナビゲーションの困難につながる可能性があります。

視床外側膝状体を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:問診・評価と課題設定

田中先生:「こんにちは、石川さん。今日は、生活の中で感じている不便なことについて教えていただきながら、リハビリの方針を一緒に考えていきましょう。」

石川さん:「よろしくお願いします。最近、右側のものに気づかないことが多くて…。コップを置いてたのに見落としたり、壁にぶつかることもあるんです。」

田中先生:「それは気になりますね。今のお話だと、視野の右側に見えにくさがあるかもしれません。実は、脳の中には『外側膝状体(LGN)』という視床にある中継所があって、そこが網膜からの視覚情報を受け取り、後頭葉の視覚野に伝える役割をしています。」

石川さん:「あ、脳の中に“視覚の中継所”があるんですか?」

田中先生:「はい。そこがうまく働かなくなると、視野の一部が見えにくくなったり、注意が向かなくなることがあるんです。少し検査して、今の見え方を確認してみましょう。」

(→視野検査、顔の清拭・着替え動作の観察、視覚スキャンテストを実施)

田中先生:「やはり、右側の視野に同名半盲の兆候が見られますね。特に、顔や身の回りの右側への注意が薄くなっています。」

石川さん:「なるほど…。言われてみれば、最近右側のことを“見ようとしてなかった”かもしれません。」

2.リハビリ目標の設定

短期目標(2週間以内)

-

鏡やテーブル上で右側の視覚的注意を自発的に向けられるようにする

-

食事や整容場面で右側の無視を減らす

長期目標(1か月)

-

屋内外の移動時に右側の空間へ適切な注意を向け、ぶつかりや見落としがないようにする

田中先生:「では、まずは右側に“気づく力”をつけることを目指しましょう。それができると、日常の中でもずっと楽になります。」

石川さん:「はい、右側を意識するって大事なんですね。頑張ってみます。」

3.リハビリの計画と実施

◆ 実施項目①:鏡を用いた視覚スキャン訓練(パーソナルスペース)

目的:右顔面の視覚無視の軽減、セルフチェックの習慣化

方法:顔や頭部を鏡で映しながら、左右対称性の確認、顔の洗浄・整容を実施

田中先生:「石川さん、この鏡で顔全体を見ながら、泡が残っていないか左右を見比べてみてください。」

石川さん:「うーん…左は大丈夫だけど…あ、右の頬にまだ泡が残ってました。」

田中先生:「そうですね。右側にも注意を向けることで、しっかり見えてきます。今度は自分の顔の右半分を意識して、タオルで拭いてみましょう。」

石川さん:「意識するとちゃんと拭けますね。意外と右側を見ていなかったんだなって気づきました。」

◆ 実施項目②:リーチ動作訓練(ペリパーソナルスペース)

目的:腕の届く範囲の右側への注意誘導と動作の適応

方法:テーブル上に物品(コップ・カード・ボール)を配置し、右側への到達運動を促す

田中先生:「今からテーブルの上にいくつか物を置きますね。この中から、青いカードを取ってみてください。」

石川さん:「えっと……あ、左側ばかり見てたけど、右の端にありました。」

田中先生:「よく見つけました!もう一度、今度は右側の物から先に探してみましょう。」

石川さん:「うん、なるほど…右側に意識を向けるだけで取りやすくなりますね。」

◆ 実施項目③:空間ナビゲーション訓練(エクストラパーソナルスペース)

目的:移動時の視野認識・障害物の回避力を向上

方法:部屋内に右側障害物を配置し、目的地(ドア、窓)までの移動と右側注意の確認

田中先生:「石川さん、今から窓際まで歩いてみましょう。右側に椅子がありますので、避けながら進んでください。」

石川さん:「あ、ちょっと見えづらかったけど、声をかけられて意識したら避けられました。」

田中先生:「良いですね!次は声をかけずに試してみますね。右側の空間を“想像しながら”歩いてみてください。」

石川さん:「おっ、今度はぶつからずに行けました!」

4.結果と進展

-

1週目の時点で、右側への注意喚起が自発的に増え、整容動作での左右非対称性が減少

-

食事中も、皿の右側にある料理への手の伸ばしが改善

-

歩行では、右側に配置された障害物への気づきが高まり、ナビゲーション課題でも安全性が向上

石川さん:「なんか最近、右側の世界が少し戻ってきた気がします。」

田中先生:「それは素晴らしいことです。LGNから視覚野へのつながりはしっかり残っているので、“意識して見る”練習を繰り返せば、さらに改善していきますよ。」

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)