【2025年版】視床髄板内核の役割とは?-覚醒リズム、注意障害、視床性疼痛への影響を徹底解説!

はじめに

本日は視床髄板内核について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

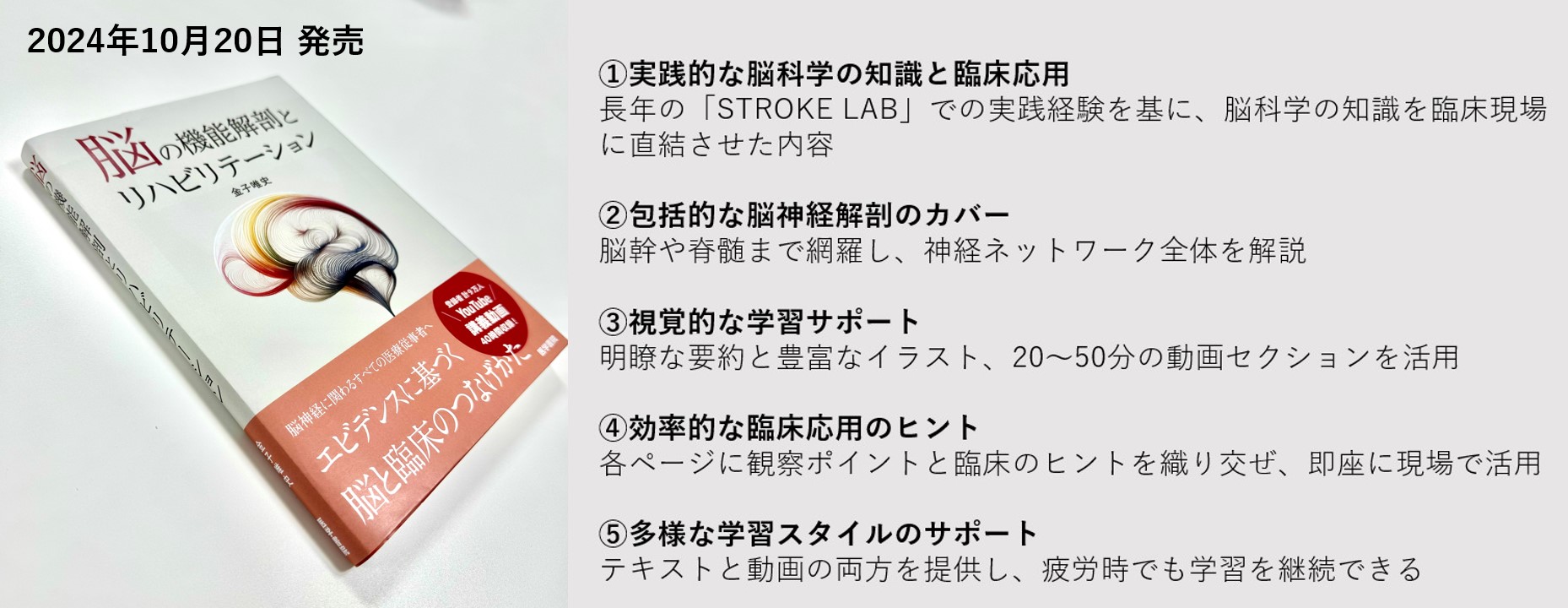

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床髄板内核とは?

解剖学的側面

部位

髄板内核は、視床の深部に位置し、内側髄板の中に分散している核のグループです。

特定の核として、正中中心核(CM)や束傍核(Pf)などが含まれます。

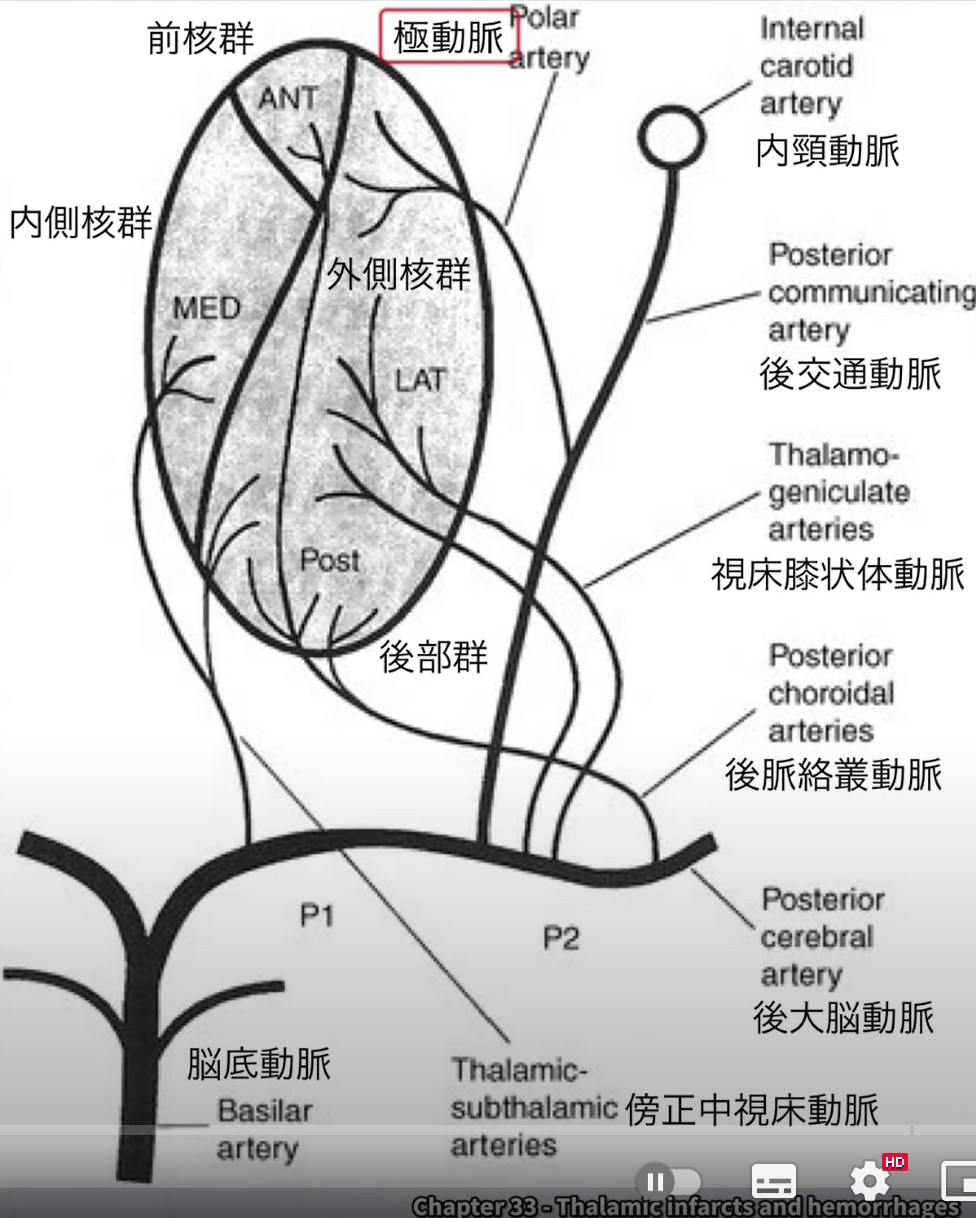

血液供給

髄板内核の血液供給は、後交通動脈および**後大脳動脈(PCA)**の枝によって担われます。

-

極動脈(Polar artery)

後交通動脈または後大脳動脈から分岐し、視床前部および髄板内核の一部に血液を供給します。 -

傍正中視床動脈(Paramedian thalamic artery)

後大脳動脈(PCA)から分岐し、視床内側部、髄板内核を含む領域を栄養します。 -

視床穿通動脈(Thalamoperforating artery)

後大脳動脈(PCA)から分かれ、視床の前部および内側部分に血流を供給します。

経路

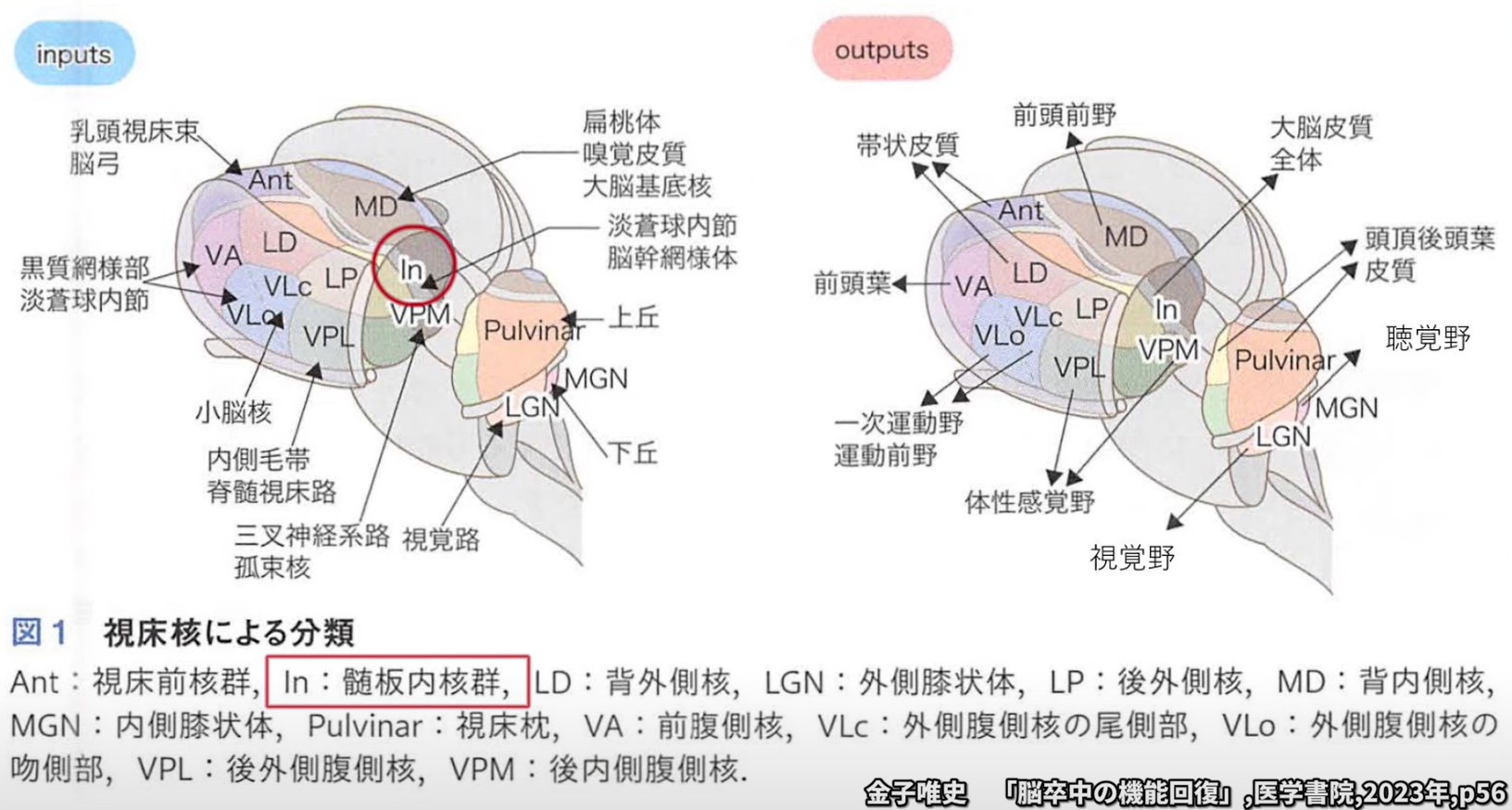

髄板内核は基底核、脊髄、網様体、大脳皮質、黒質などから入力を受けます。

主な出力先は、前頭葉、その他の皮質領域、基底核です。

また、髄板内核は上行性網様体賦活系(ARAS)の一部を形成し、覚醒と意識の制御に深く関与します。

病態像

髄板内核の損傷は、意識障害や注意障害を引き起こす可能性があります。

症状の幅は広く、微細な認知障害から昏睡状態に至るまで様々です。

画像読解のポイント

-

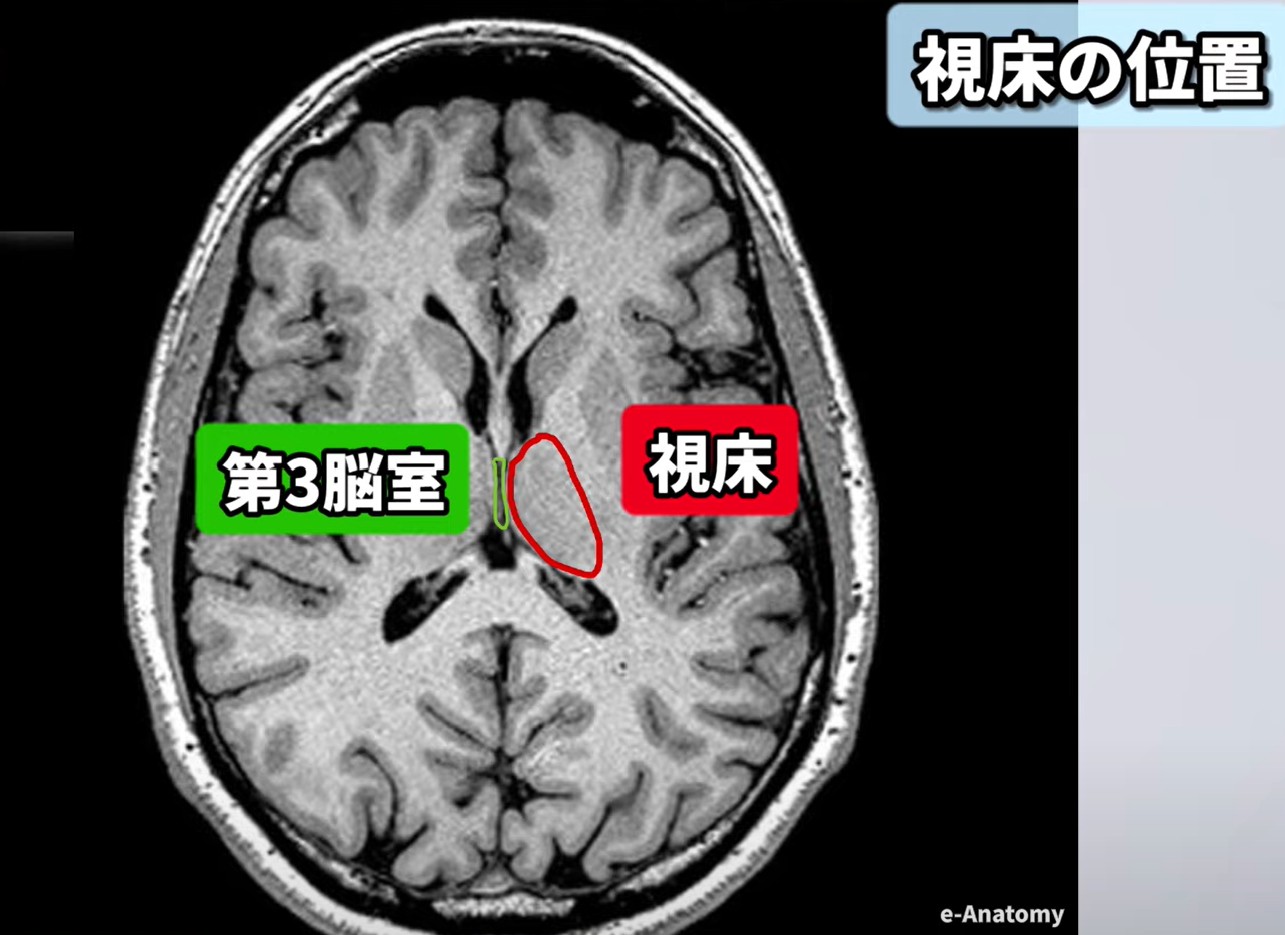

視床内の位置を特定

大脳皮質と中脳の間、第3脳室に隣接する視床の位置をまず確認します。

-

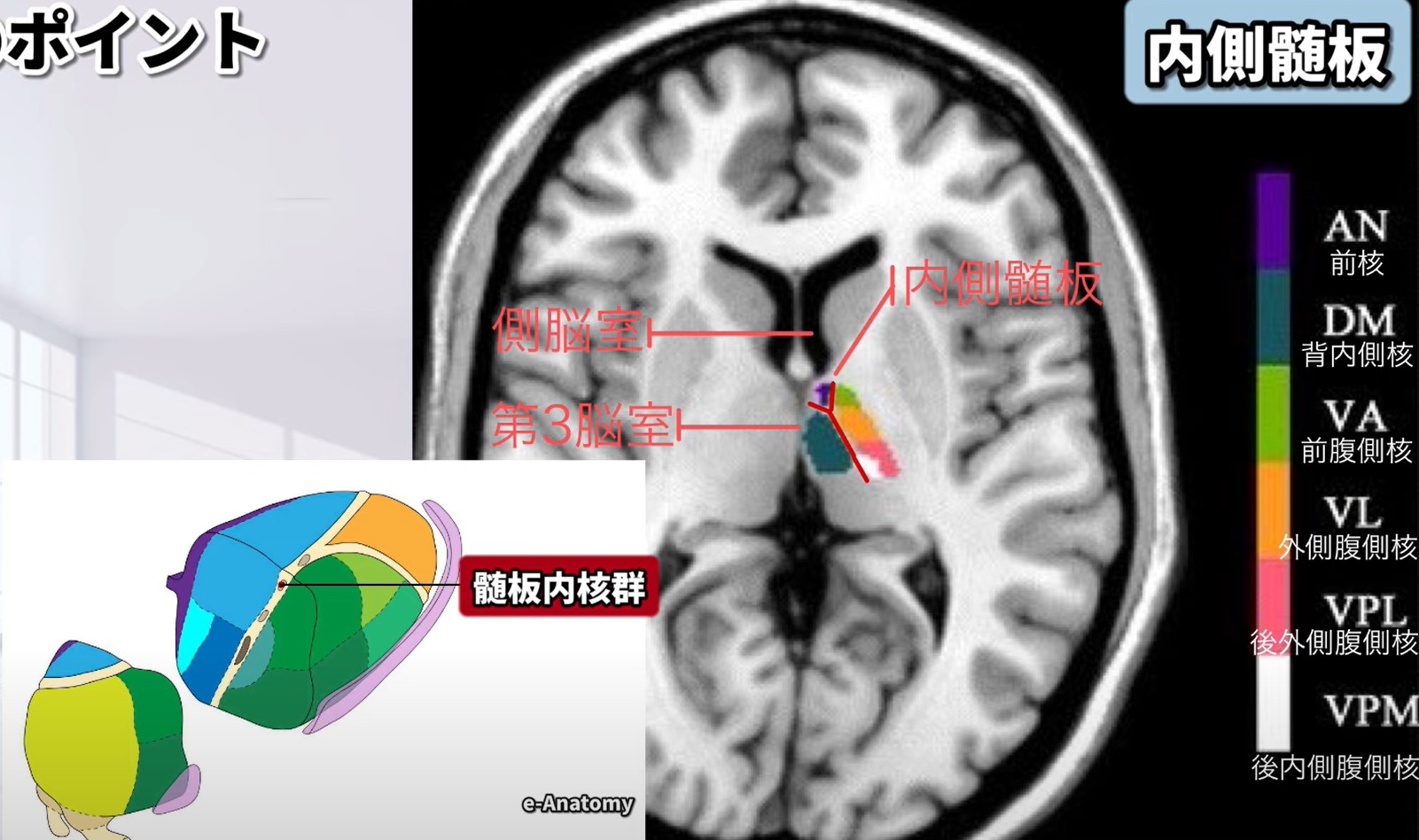

内側髄板の認識

髄板内核は、視床を内側と外側に分ける白質層(内側髄板)内に位置し、MRIでのランドマークになります。

-

コントラスト強調と信号強度

特定のMRIシーケンスでは、核と周囲組織で信号強度に差が現れるため、識別が容易になることがあります。造影剤使用も有効です。

論文トピック

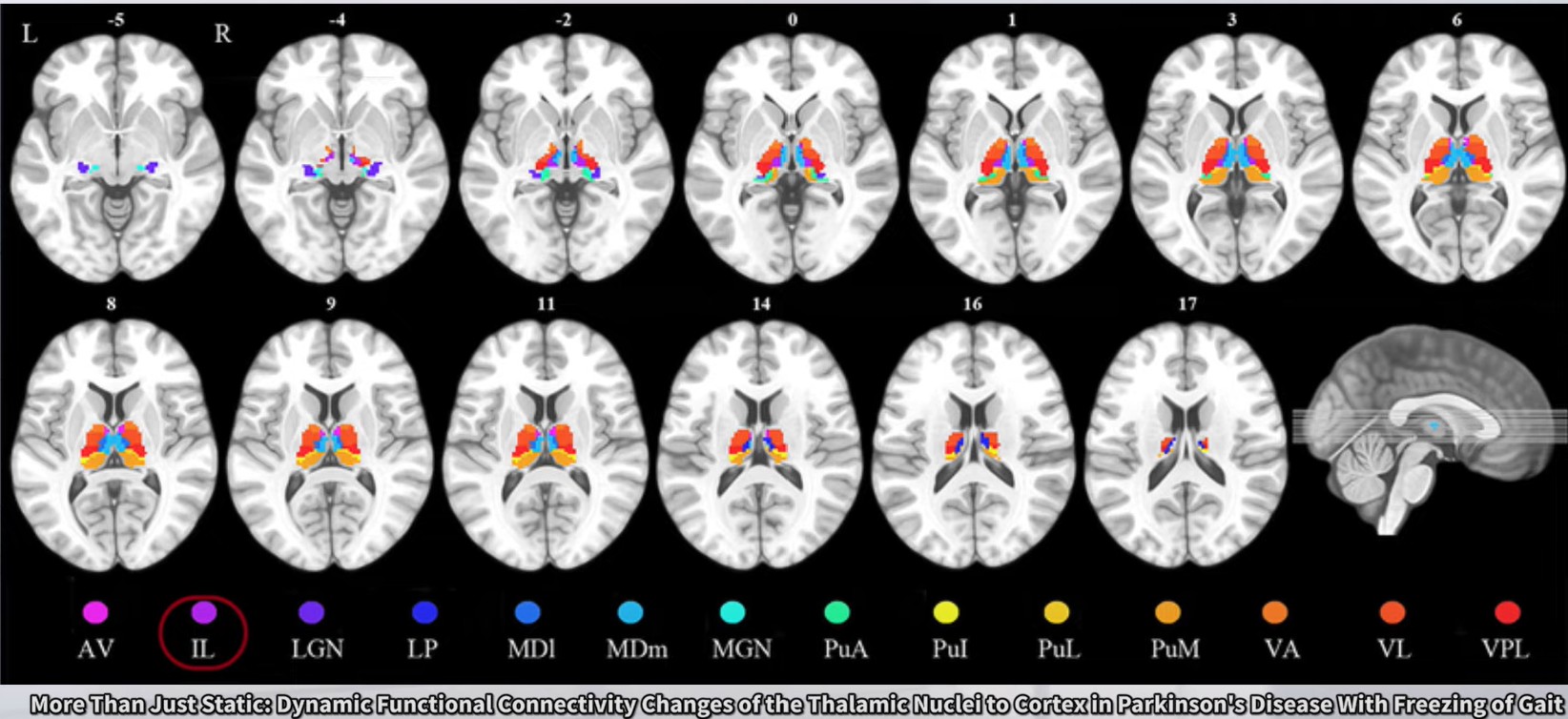

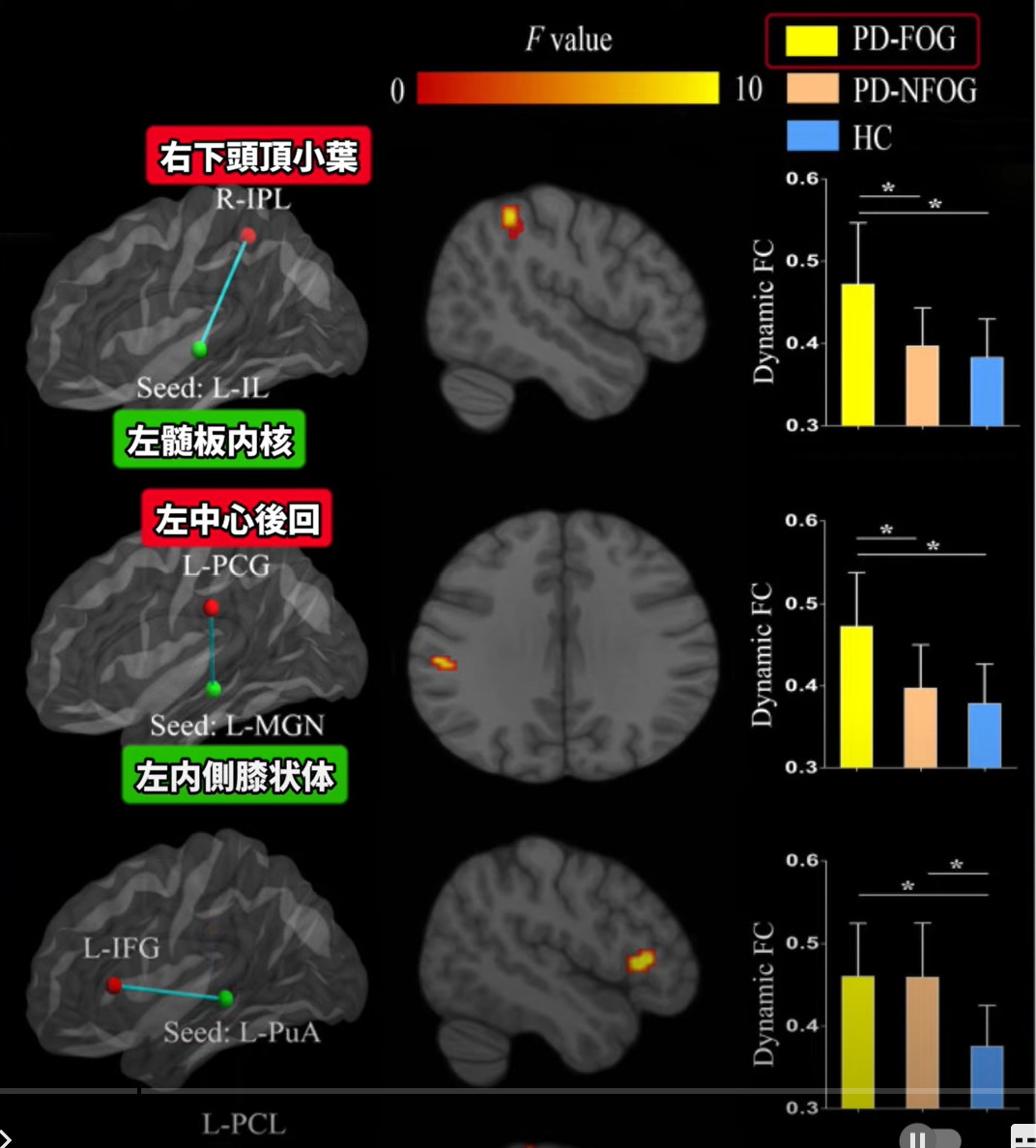

More Than Just Static: Dynamic Functional Connectivity Changes of the Thalamic Nuclei to Cortex in Parkinson’s Disease With Freezing of Gait

本研究は、パーキンソン病患者における視床核と皮質の**動的および静的機能的接続(Functional Connectivity, FC)**の変化を解析したものです。

特にすくみ歩行(FOG)を呈する患者に焦点を当てています。

-

対象:PD患者50名(FOGあり25名、なし25名)、健康対照25名

-

方法:安静時fMRI解析

-

結果:FOG群では、左髄板内核(IL)と右下頭頂小葉(IPL)、左内側膝状体と左中心後回間の動的FC障害が確認されました。

-

示唆:視床皮質結合性の変化が、PDにおけるFOGの病態に関与している可能性が示されました。

観察のポイント

-

☑意識レベルの変化

覚醒度低下、反応鈍化、睡眠覚醒リズムの異常(例:突然の眠気など)

-

☑注意力の低下

繰り返しの質問、作業途中での目的喪失、タスクの取り違えなど -

☑痛覚の変化

痛み刺激への反応鈍麻、不明瞭な痛み訴えなど

-

☑運動の変化

手足の震え、筋緊張異常、意図しない動作出現、運動制御不良

臨床へのヒント

-

日常覚醒プログラム

照明調整、自然光確保、音楽刺激、ビデオ通話による交流促進。

-

認知集中向上セッション

日常作業にパズルやゲームを組み込み、タスクリスト使用を推奨。 -

痛み管理

痛み管理指導(薬物療法+セルフケア)、動作指導を組み合わせる。

-

動き再構築エクササイズ

個別化されたストレッチ、筋トレ、歩行補助具活用の指導。

関連論文

1.The Management of Poststroke Thalamic Pain: Update in Clinical Practice(2022年 ソンジン)

この論文は、脳卒中後の視床痛(Poststroke Thalamic Pain, PSTP) の最新の管理方法についてまとめています。

-

薬理学的治療

抗うつ薬(例:アミトリプチン)、抗けいれん薬(例:ガバペンチン、プレガバリン)、オピオイド鎮痛薬が従来使用されています。

特に**ラモトリギン(Lamotrigine)**は、近年有効性が注目されています。 -

非薬理学的治療

経頭蓋磁気刺激(TMS)、経直流脳刺激(tDCS)、硬膜外運動皮質刺激(EMCS)、脳深部刺激(DBS)などが挙げられます。 -

重要ポイント

運動皮質、脳室周囲・中水道周囲灰白質、視床/内包といった領域への刺激が、視床単独刺激より効果的である場合があると報告されています。

つまり、PSTPの治療は視床だけをターゲットにするよりも、広域な中枢刺激戦略を考慮することが臨床上重要となります。

2.Thalamic Pain Syndrome(2023年 Alexander M. Dydyk, Sunil Munakomi)

本論文では、視床性疼痛症候群(Thalamic Pain Syndrome, TPS)と他の中枢性疼痛疾患との鑑別ポイントに焦点を当てています。

TPSの特徴

-

視床梗塞後に発生

-

触覚過敏症、熱過敏症などの感覚障害を伴う

-

多くの場合、体の対側半分に持続性または断続性の疼痛を生じる

-

冷刺激や軽い接触による異常反応(異痛症、痛覚過敏)を示す

TPSと鑑別すべき他疾患

各疾患について、ポイントをまとめます。

中枢性疼痛症候群(Centralized Pain Syndrome)

-

中枢神経系に由来する広範な疼痛症候群。

-

TPSはそのサブタイプに位置づけられるが、病変部位(視床だけでない)や症状分布に違いがある。

-

観察:体表的な損傷と一致しない広範な痛みを訴える場合に注意。

慢性疼痛症候群(Chronic Pain Syndrome)

-

12週間以上続くあらゆる疼痛を包括。

-

TPSとは異なり、脳卒中後の視床病変が前提とは限らない。

-

観察:長期化する疼痛訴え、疼痛閾値の低下、慢性的な薬剤要求パターン。

複合性局所疼痛症候群(CRPS)

-

四肢の感覚・運動・自律神経異常を伴う疼痛症候群。

-

外傷など誘発事象と一致しない疼痛が特徴。

-

観察:患部の皮膚温変化、色調変化、腫脹など局所徴候を見逃さない。

脊髄空洞症(Syringomyelia)

-

脊髄内嚢胞による痛みや温度感覚障害を主とする。

-

視床性疼痛と異なり、脊椎レベルに沿った分布パターンを示す。

-

観察:感覚検査時に節状パターンで温冷感覚障害を示す。

延髄外側症候群(Lateral Medullary Infarction, ワレンベルグ症候群)

-

延髄外側部梗塞による症候群。

-

嚥下困難、嗄声、めまいなどが特徴で、疼痛症状とは異なる。

-

観察:食事・服薬時の嚥下困難、声の異常、歩行時のバランス障害。

多発性硬化症(Multiple Sclerosis)

-

脱髄疾患により中枢性の痛みが出現。

-

同時に視覚障害、筋力低下、協調運動障害なども呈する。

-

観察:視覚障害、字を書く・道具を扱う際の運動障害のエピソードを確認。

特発性末梢神経障害(Idiopathic Peripheral Neuropathy)

-

末梢神経由来のうずき、しびれ、痛み。

-

手袋靴下型(distal symmetric pattern)が典型的。

-

観察:末梢領域における触覚低下や感覚鈍麻。

脳腫瘍/膿瘍

-

脳幹・視床圧迫による症状発現。

-

画像診断では卒中後変化でなく腫瘤性病変として認識される。

-

観察:急速な意識障害、新たな発作、局所的運動障害の出現。

新人が陥りやすいミス

-

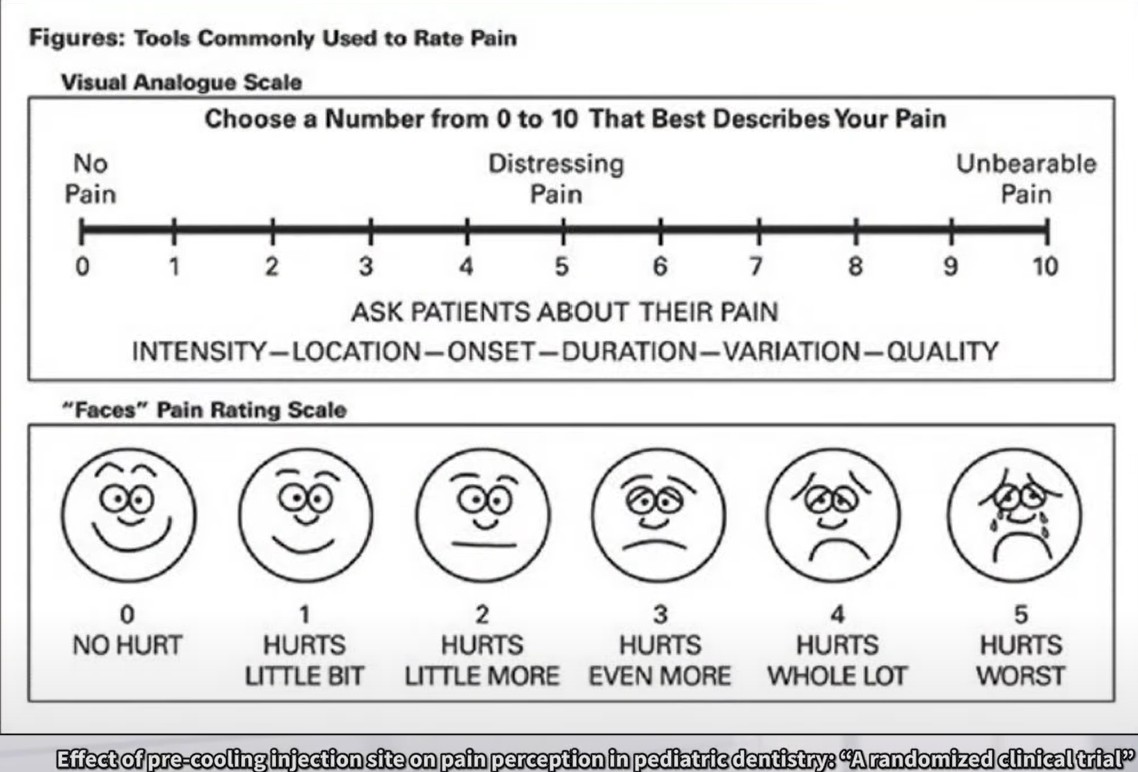

痛みの知覚変化を見逃す

患者の自己申告だけに頼らず、VAS、バイタルサイン、非言語的サイン(顔のしかめ、落ち着きのなさ)を組み合わせて評価する必要があります。

①髄板内核とは何ですか?それらは脳の解剖学的構造内のどこに位置しますか?

②髄板内核にはどのような特定の核が含まれますか?またその主な機能は何ですか?

③髄板内核はどの領域から入力を受け取り、主にどの領域に出力を投影するのでしょうか?

④髄板内核は意識、注意、感覚情報と運動情報の統合にどのような影響を与える可能性があるのでしょうか?

⑤髄板内核への血液供給の主な供給源は何ですか?また、その血管供給を理解することが臨床現場で重要なのはなぜですか?

⑥髄板内核の損傷は、特に意識と注意に関連した患者の症状にどのように現れますか?

⑦視床痛症候群として知られる病理学的状態において、髄板内核はどのような役割を果たしているのでしょうか?また、典型的な症状は何ですか?

⑧MRI 画像を使用して髄板内核を特定するにはどうすればよいですか?また、そのような画像を読み取る際に注意すべき重要な点は何ですか?

⑨パーキンソン病と歩行のすくみの文脈では、髄板内核を含む動的な機能的接続の変化がこの状態にどのように寄与するのでしょうか?

⑩臨床現場で新人が髄板内核の関与の可能性がある患者を評価する際、特に痛みの知覚の変化に関連して、よくある間違いにはどのようなものがありますか?

①髄板内核の位置: 髄板内核は視床の深部に位置し、内側髄板に分布しています。 それらは、感覚情報と運動情報を統合し、意識と注意に影響を与える上で重要な役割を果たします。

②特定の核と機能: 髄板内核グループ内の主要な核には、正中中心核(CM) および束傍核 (Pf) が含まれます。 それらは皮質活動の調節に関与しており、上行網様体活性化システムに不可欠であり、覚醒と意識に影響を与えます。

③入力と出力: これらの核は、大脳基底核、脊髄、網様体、大脳皮質、および黒質から入力を受け取ります。 それらの主な出力は前頭葉、他の皮質領域、大脳基底核に向けられ、広範囲の脳機能に影響を与えます。

④脳機能への影響:髄板内核は脳機能に広範な影響を及ぼし、潜在的に意識、注意、感覚情報と運動情報の統合に影響を及ぼし、それによって認知および運動プロセスにおいて極めて重要な役割を果たします。

⑤血液供給: 主な血液供給源には、極動脈、視床傍正中動脈、および視床穿通動脈が含まれ、すべて主に後大脳動脈 (PCA) から分岐します。 視床性の脳卒中の診断や管理には、血管供給を理解することが重要です。

⑥損傷の症状: これらの核への損傷は、軽度の認知障害から昏睡などの重度の状態に至るまで、さまざまな症状を引き起こす可能性があり、意識と注意力における核の役割が浮き彫りになります。

⑦視床性疼痛症候群:視床性疼痛症候群のような状態では、髄板内核の機能不全により、触覚過敏症や熱過敏症などの感覚障害が引き起こされ、対側半身の痛みにつながる可能性があります。

⑧MRIイメージング: MRI を使用すると、視床内での位置、隣接する構造、信号強度を記録することでこれらの核を特定できます。特に、周囲の組織と区別するのに役立つコントラスト強調機能を使用できます。

⑨パーキンソン病と歩行のすくみ:パーキンソン病、特に歩行のすくみでは、髄板内核と下頭頂小葉などの皮質領域の間の動的機能的接続の破壊が症状の重症度と関連しています。

⑩臨床現場でよくある間違い: 初心者は、髄板内核に影響を与える症状の痛みの評価について、患者の自己申告に頼りすぎて間違いを犯す可能性があります。

より正確な評価を行うには、包括的な痛みの評価ツールを使用し、非言語的な手がかりを観察することが不可欠です。

視床髄板内核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:問診・評価と課題設定

(田中先生)

「こんにちは、石川さん。今日から一緒にリハビリを始めましょう。体調はいかがですか?」

(石川さん)

「最近、昼間でもすごく眠くなってしまって……。ぼーっとすることも増えて困ってます。」

(田中先生)

「なるほど。日中の覚醒リズムが乱れているかもしれませんね。お話していても少し反応が遅れることがあるので、意識や注意の変化についても詳しく見ていきましょう。」

(石川さん)

「あと、右手がずっとじんじん痛くて……前はこんなことなかったんです。」

(田中先生)

「その痛みは、視床性疼痛の可能性があります。視床の髄板内核という部位に関わる障害が、痛みの感じ方を変えてしまうことがあるんですよ。」

(田中先生)

「これから、意識と注意力、そして痛みの自己管理を一緒にサポートしていきましょう。」

(石川さん)

「よろしくお願いします。」

2.リハビリ目標の設定

【短期目標】

-

日中の覚醒を安定させ、会話時の反応時間を改善する

-

視床性疼痛による痛みを言葉で表現し、管理に向けた行動を取れるようにする

【長期目標】

-

日常生活(食事・更衣・移動)を安全かつ自立して行える

-

痛みを記録・管理できる自己マネジメント力を身につける

3.リハビリの計画と実施

実施項目① 日常覚醒プログラム

(田中先生)

「まず午前中は、カーテンを開けて自然光をたっぷり取り入れましょう。明るい環境は覚醒を促してくれます。」

(石川さん)

「明るいだけでも、少し目が覚める感じがしますね。」

(田中先生)

「いいですね。この後、音楽も流してみますね。さらに、家族や友人とビデオ通話をして、外とのつながりも作っていきましょう。」

(田中先生)

「例えば、今日はご家族に5分だけビデオ通話をお願いしてみましょう。簡単な挨拶だけでも、意識レベルを高める刺激になります。」

(石川さん)

「それならできそうです。久しぶりに顔を見たら元気が出るかも。」

(田中先生)

「その前向きな気持ちがとても大事ですよ!」

実施項目② 予定管理・1日のスケジュール練習

(田中先生)

「次は、今日1日の予定を一緒に作りましょう。例えば、午前はリハビリ、午後は読書、夕方は入浴、のように3つに分けます。」

(田中先生)

「午前中にリハビリ、午後は?」

(石川さん)

「読書にします。」

(田中先生)

「良いですね。予定をメモして、終わったらチェックをつけていきましょう。こうすることで、注意力や行動計画力が自然と強化されていきます。」

(石川さん)

「書いておくと、思い出しやすいですね。」

(田中先生)

「そうですね。何度でも見返していいんです。『立てる→実行する→振り返る』を習慣にしていきましょう。」

実施項目③ 痛み止めの内服管理・リラクゼーション・痛み記録

(田中先生)

「手の痛みについてですが、今日は痛み止めの服薬をスケジュールに組み込んで管理する練習をしましょう。」

(石川さん)

「よく飲み忘れてしまうので助かります。」

(田中先生)

「飲んだらチェックをつけるようにしましょう。それから、痛みの強さを10段階で記録して、薬を飲んだ後にどう変化したかも書きます。」

(田中先生)

「さらに、深呼吸などリラクゼーション法も取り入れていきます。まず一緒に、5回ゆっくり呼吸してみましょう。」

(石川さん)

(深呼吸しながら)「……ふぅ、気持ちが少し楽になりますね。」

(田中先生)

「とても上手です。この呼吸法は、痛みだけでなく、不安感にも効果があります。セルフケアの一環として続けていきましょう。」

4.結果と進展

-

日中の覚醒リズムが少し安定し、昼間の眠気やぼんやり感が軽減。

-

スケジュール作成と実行により、予定通りに行動する回数が増加。

-

痛み止めの服薬管理が安定し、痛みの自己記録も習慣化に向けて進行中。

-

家族とのビデオ通話により、コミュニケーション機会が増え、表情や会話量にポジティブな変化が見られた。

今後は、予定管理の精度向上、痛み自己管理のさらなる定着を目指し、リハビリプログラムを段階的に進めていく予定です。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)