【2025年版】視床網様核の役割とは? 睡眠・意識・心理への影響を徹底解説!

はじめに

本日は視床網様体について解説したいと思います。この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床網様体とは?

解剖学的側面

位置

視床網様核(Thalamic Reticular Nucleus, TRN)は、視床を外側から取り囲む薄い神経細胞層で構成されています。

視床の外側髄板(external medullary lamina)に沿うように存在し、ほかの視床核を包み込むような配置が特徴です。

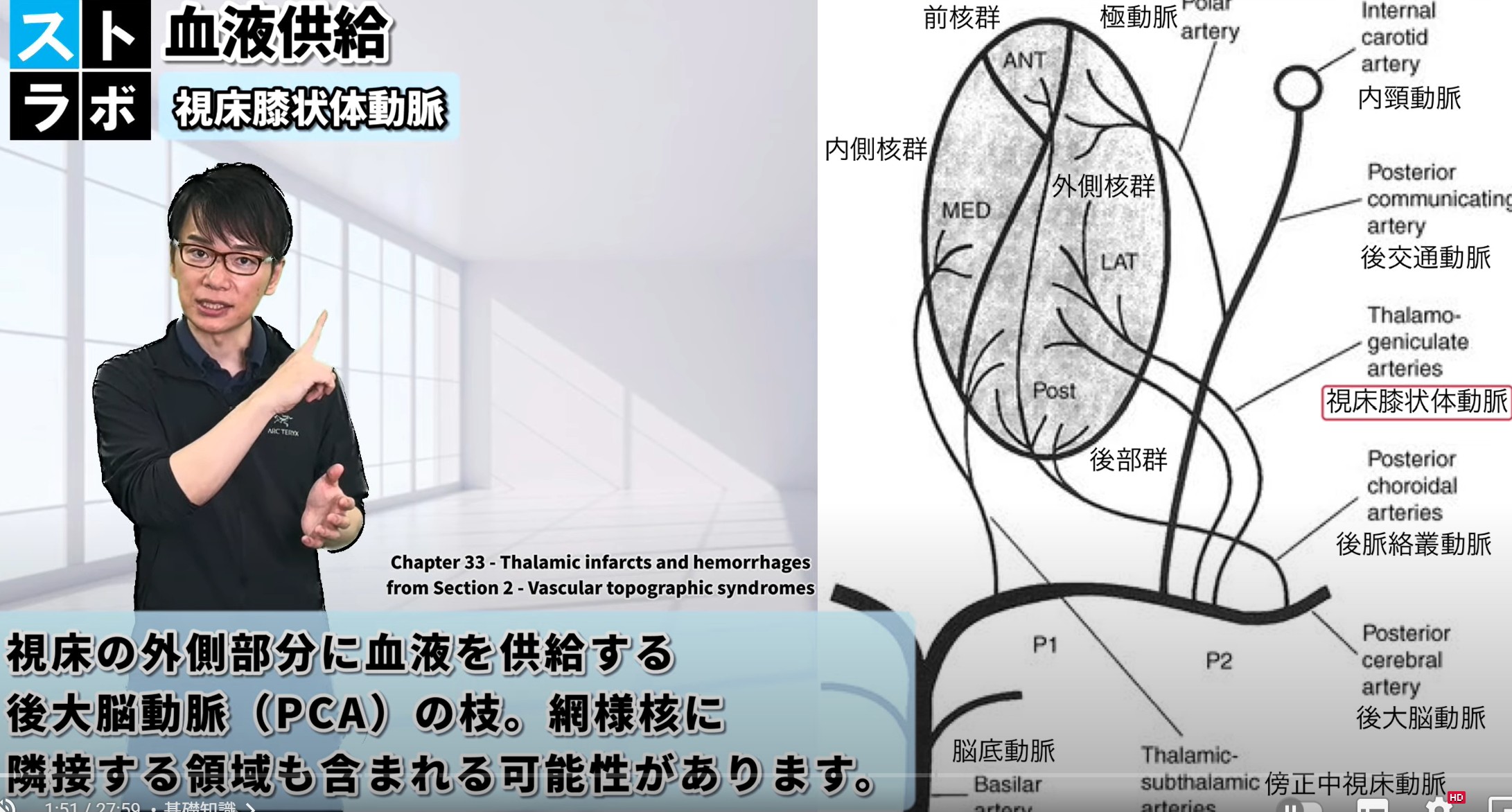

血液供給

TRNへの血液供給は、薄いシート状構造ゆえに文献上明確には定義されていませんが、以下のような動脈からの供給が推定されています。

-

視床膝状体動脈(PCAの枝):視床外側を栄養し、網様核周辺を含む可能性があります。

-

後脈絡叢動脈:後部および外側の視床領域を栄養し、TRNにも達すると考えられます。

経路

-

求心性入力:TRNは身体や外部環境から直接感覚入力を受けません。他の視床核および大脳皮質からの間接的な入力を受け取ります。

-

遠心性出力:皮質へは出力せず、他の視床核への抑制性GABA作動性投射を行います。

TRNは視床活動のモジュレーターとして機能し、注意や覚醒の調整に重要な役割を果たしています。

病態像

視床網様核の損傷は、睡眠と意識に関与することから、さまざまな神経学的および心理学的状態を引き起こす可能性があります。これには睡眠障害、注意欠陥障害、さらには統合失調症のような疾患も含まれます。

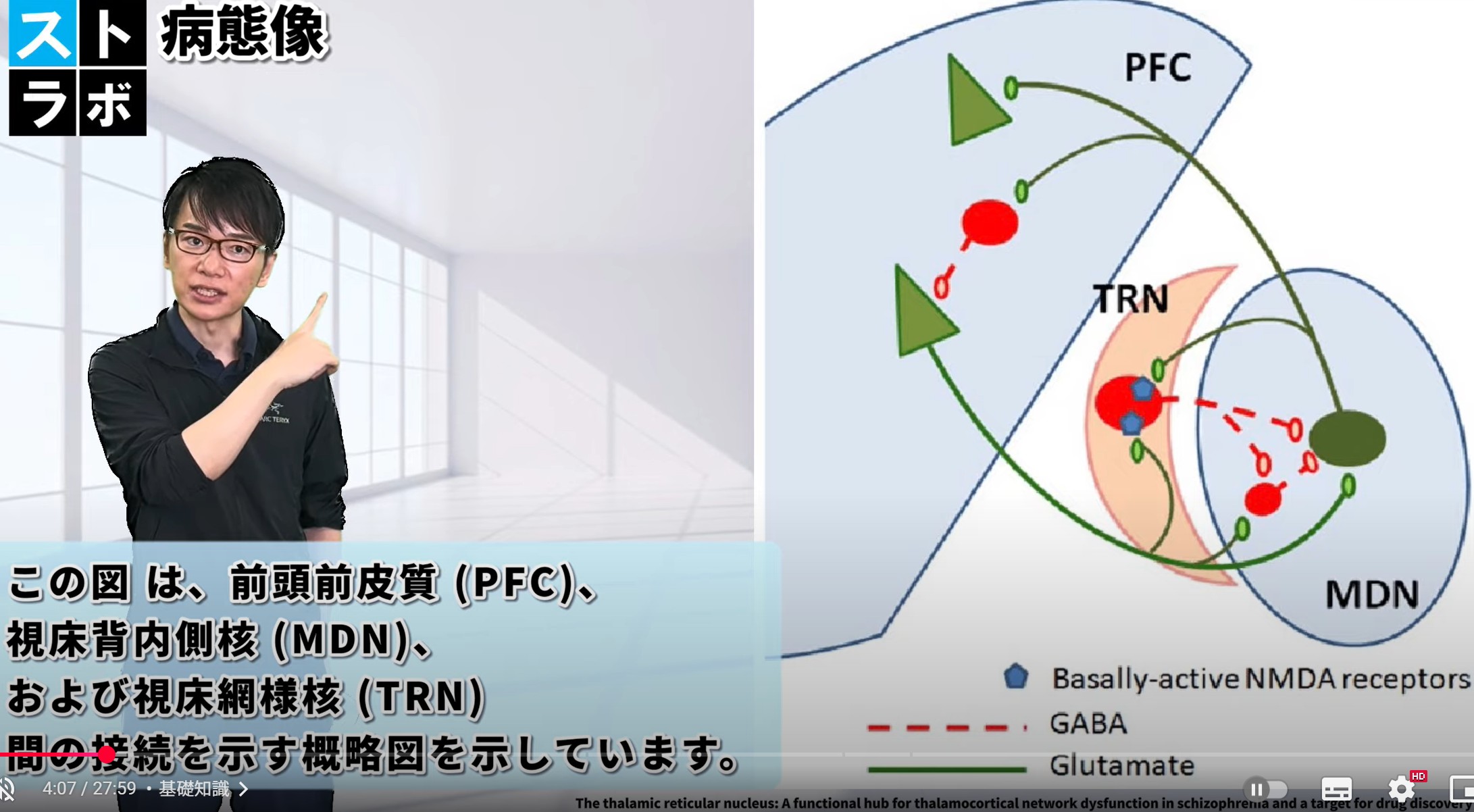

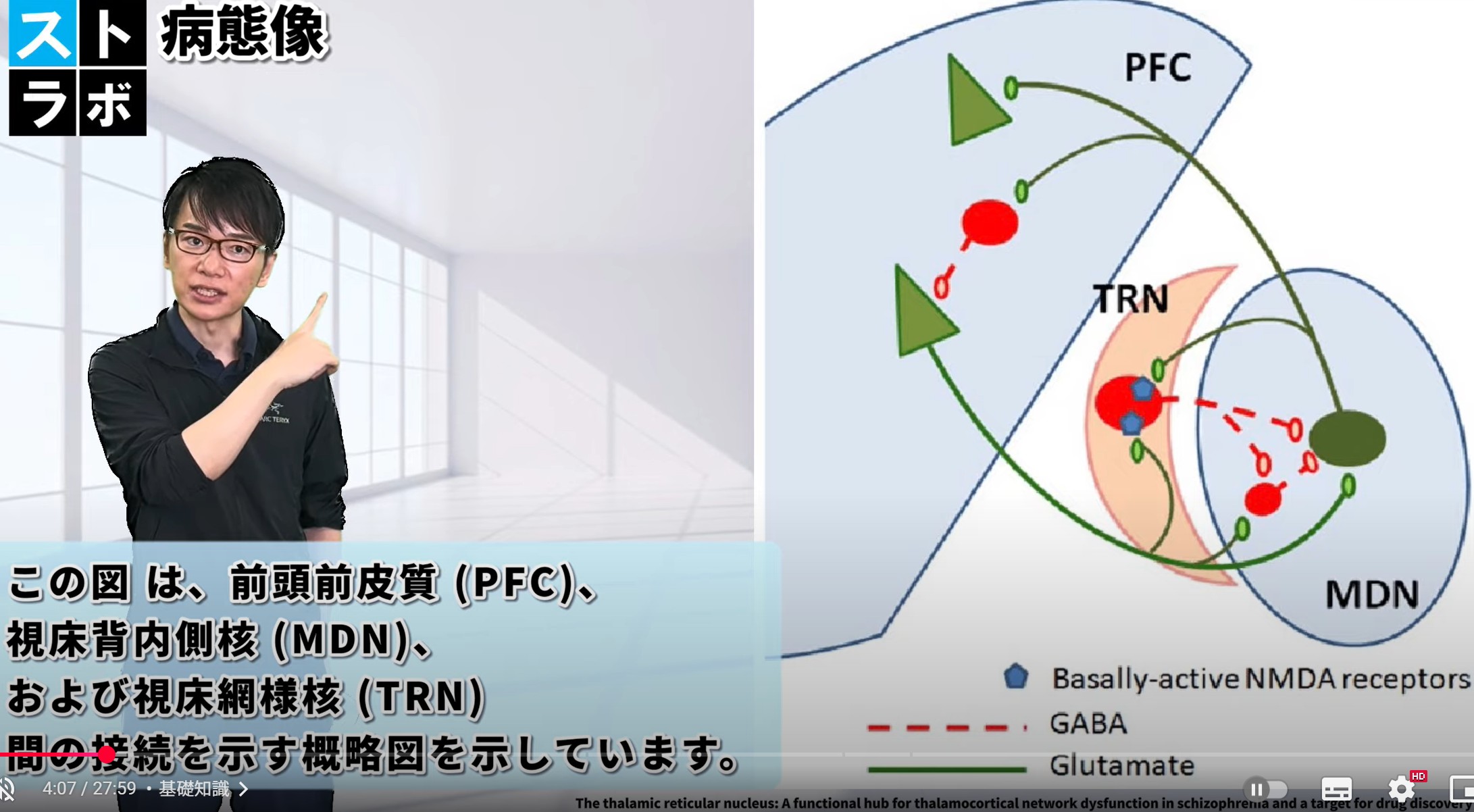

PFC-MDN-TRN接続ネットワーク

この図は、前頭前皮質 (PFC)、視床背内側核 (MDN)、および視床網様核 (TRN) の間の接続を示す概略図として説明されています。皮質と視床間の情報の流れを調節する際の TRN の役割を強調しています。

-

PFC(前頭前皮質):意思決定、問題解決、計画などの高次認知機能に関与。

-

MDN(視床背内側核):視床と皮質の間で情報を中継し、認知・注意に影響を与える。

-

TRN(視床網様核):MDNを含む視床核の活動を抑制シグナルで調整し、皮質に到達する情報の選別・制御を行う。

この調整は、注意、感覚処理、関連情報と無関係情報のフィルタリングなどにとって重要です。

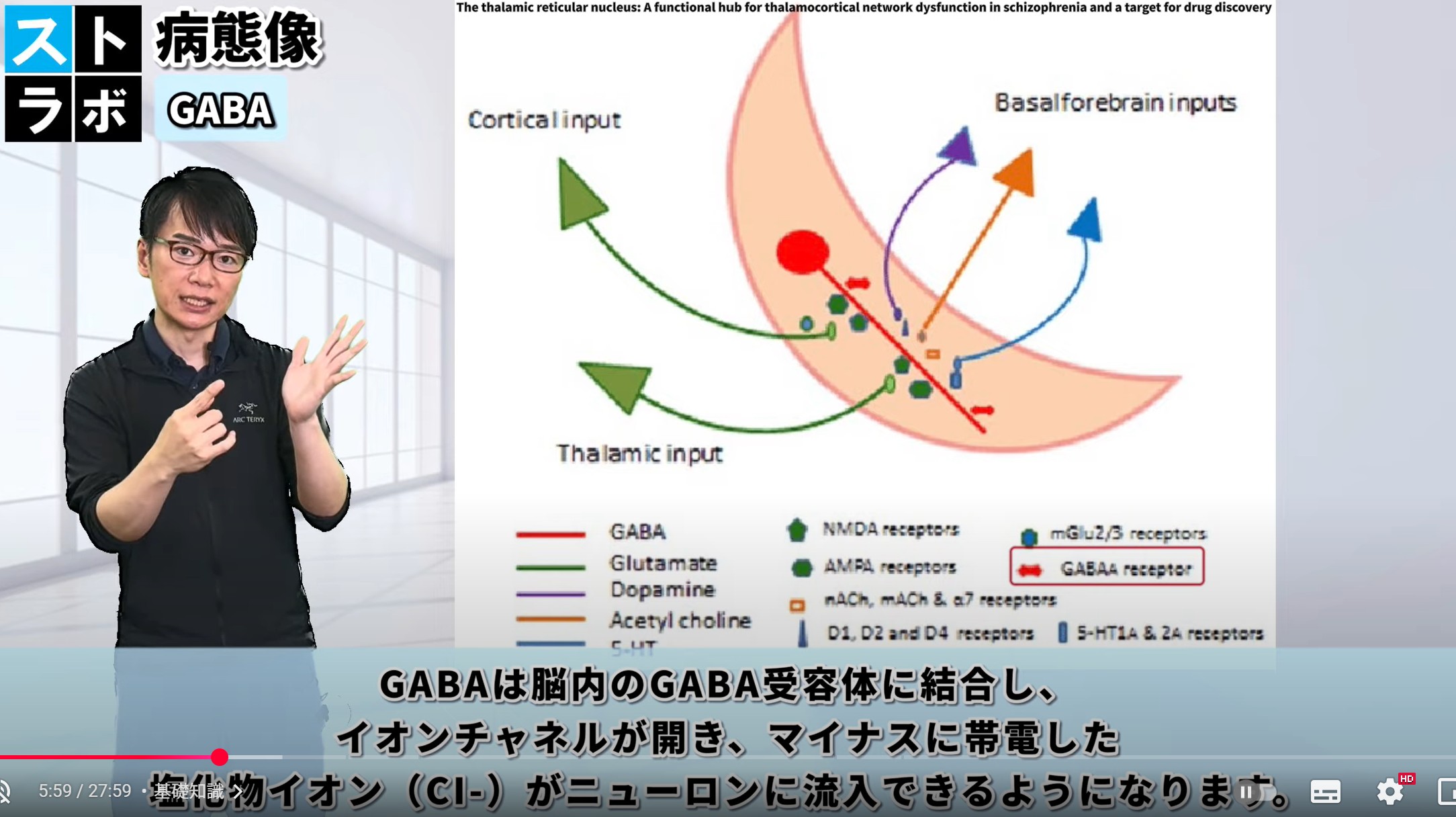

GABA:抑制性神経伝達物質

-

GABA(γ-アミノ酪酸)は、中枢神経系における主要な抑制性神経伝達物質です。

-

GABA受容体に結合するとイオンチャネルが開き、塩化物イオンがニューロンに流入し、活動電位の発火を抑制します。

-

この抑制効果は、ニューロンの過剰な興奮を防ぎ、神経ネットワークのバランス維持に貢献します。

グルタミン酸:興奮性神経伝達物質

-

グルタミン酸は脊椎動物の中枢神経系に最も豊富に存在する興奮性神経伝達物質です。

-

NMDA、AMPAなどの受容体に結合することで、陽イオンの流入を促し、神経の脱分極と活動電位の発火を促進します。

-

学習、記憶、可塑性に深く関与しますが、過剰なグルタミン酸活性は興奮毒性を引き起こし、アルツハイマー病やALSなどの神経変性疾患に関連しています。

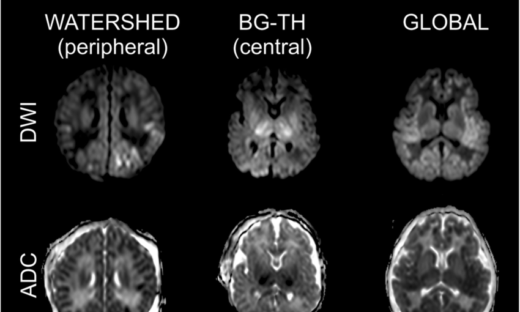

画像読解のポイント

視床網様核(TRN)のMRI画像上の特徴を把握することは、臨床的な読影の精度を高めるうえで重要です。

以下に代表的な読解手順とポイントを整理します。

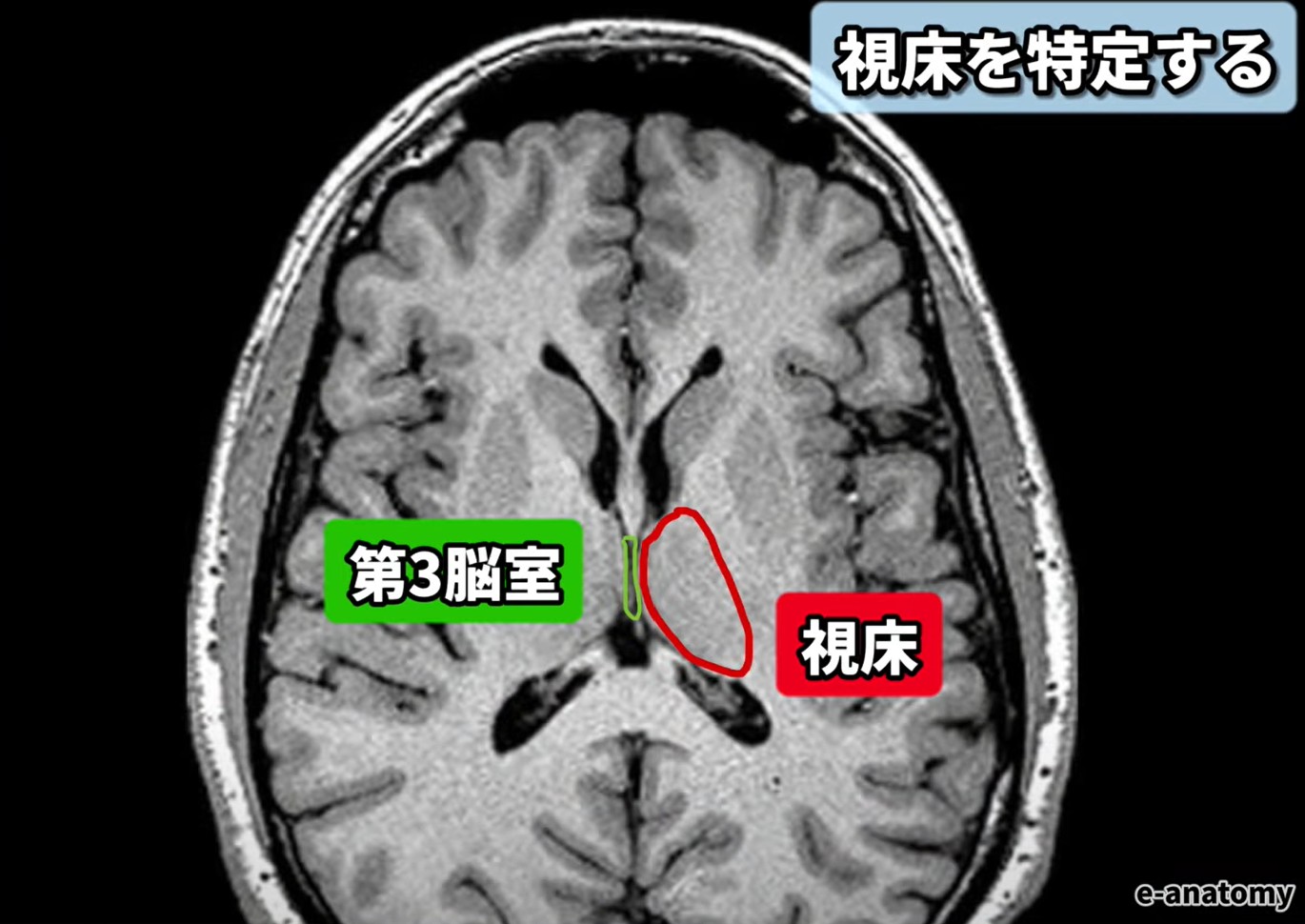

① 視床の位置を特定する

-

脳の中央部、第3脳室の両側に存在し、楕円形または卵型の灰白質構造として観察されます。

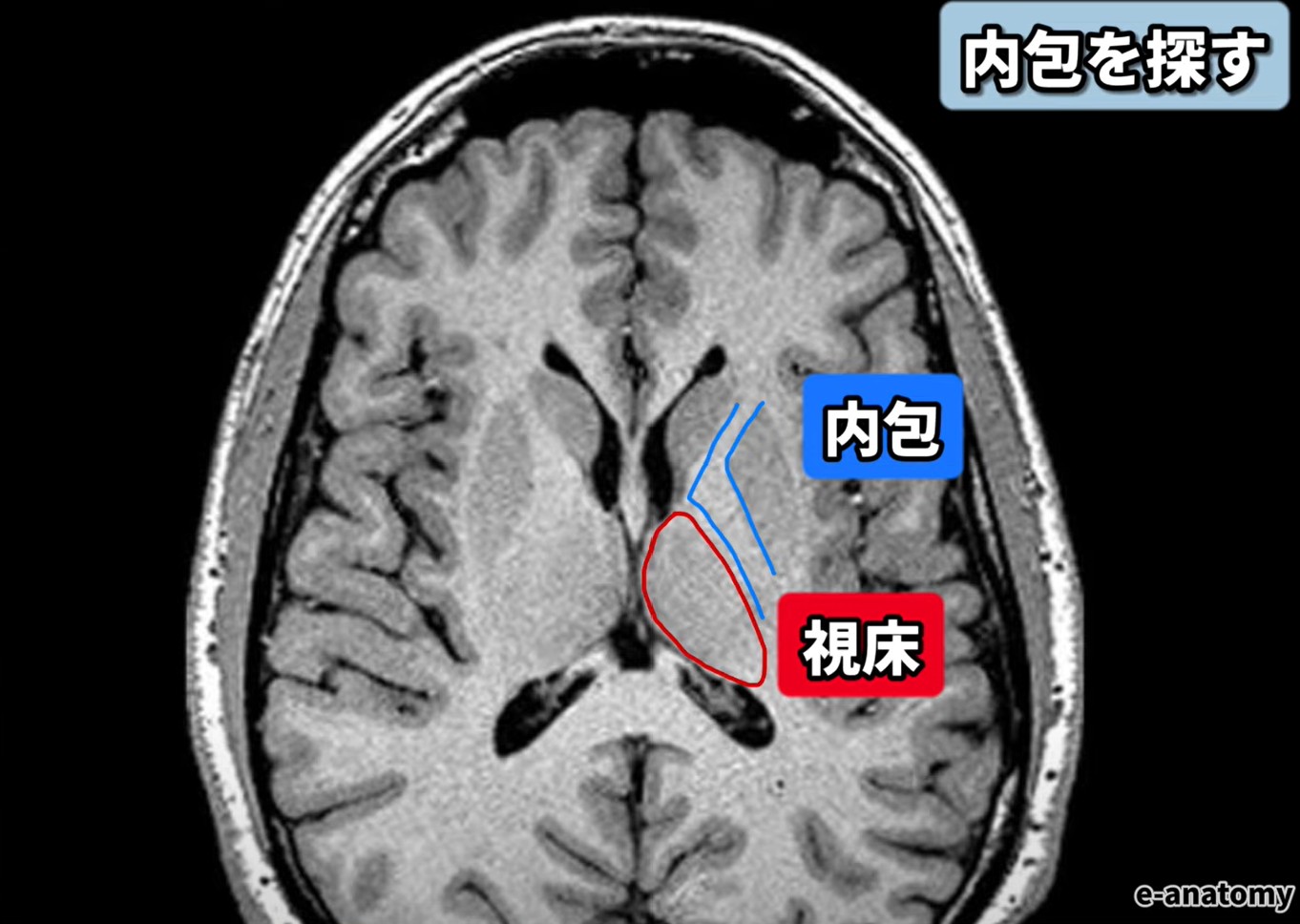

② 内包を確認

-

視床の外側境界を形成する白質構造であり、皮質―脳幹連絡路が集約される重要部位です。

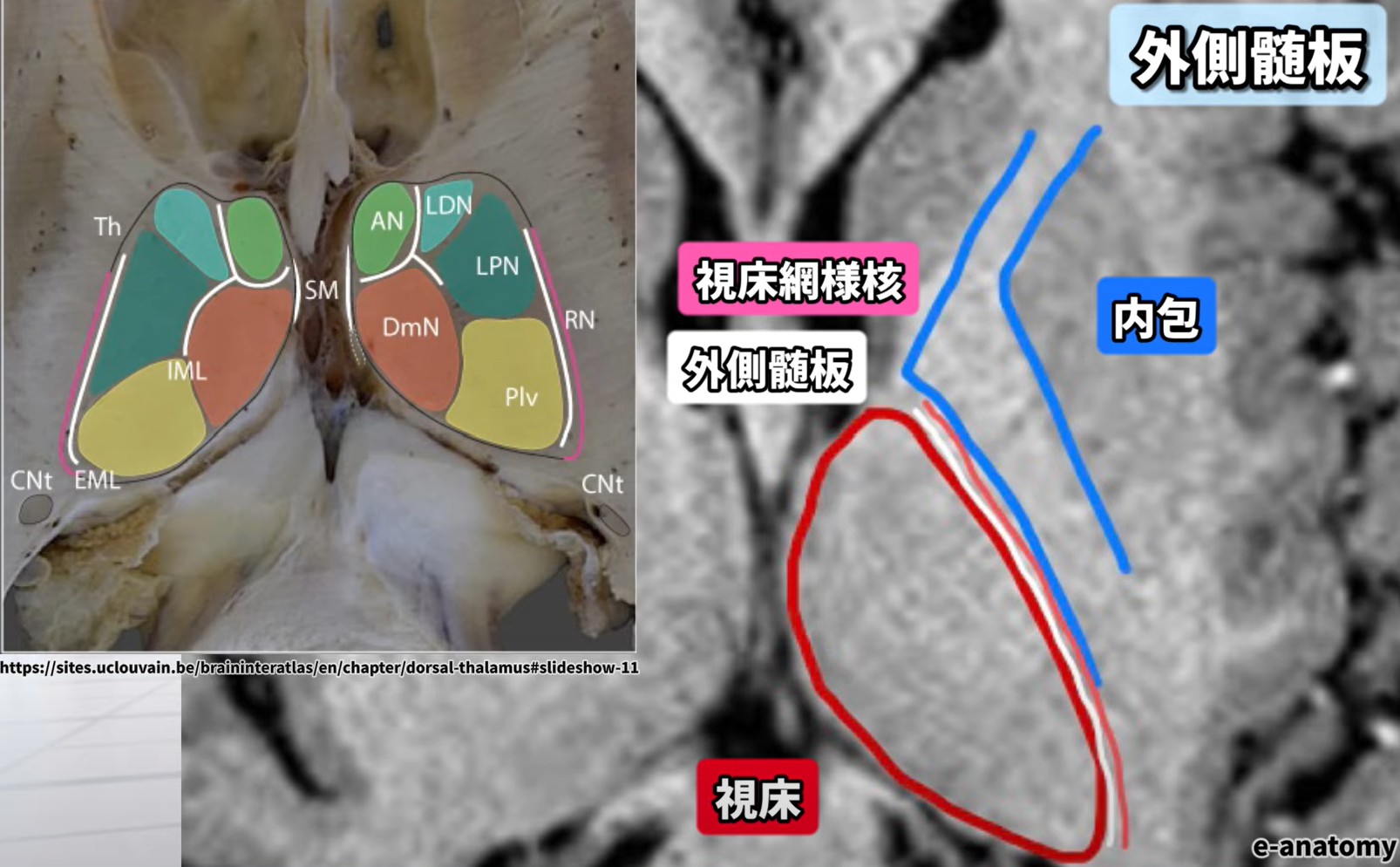

③ 外側髄板の同定

-

視床と内包の間に存在する薄い白質シートです。TRNはこの構造の外側に沿って走行しています。

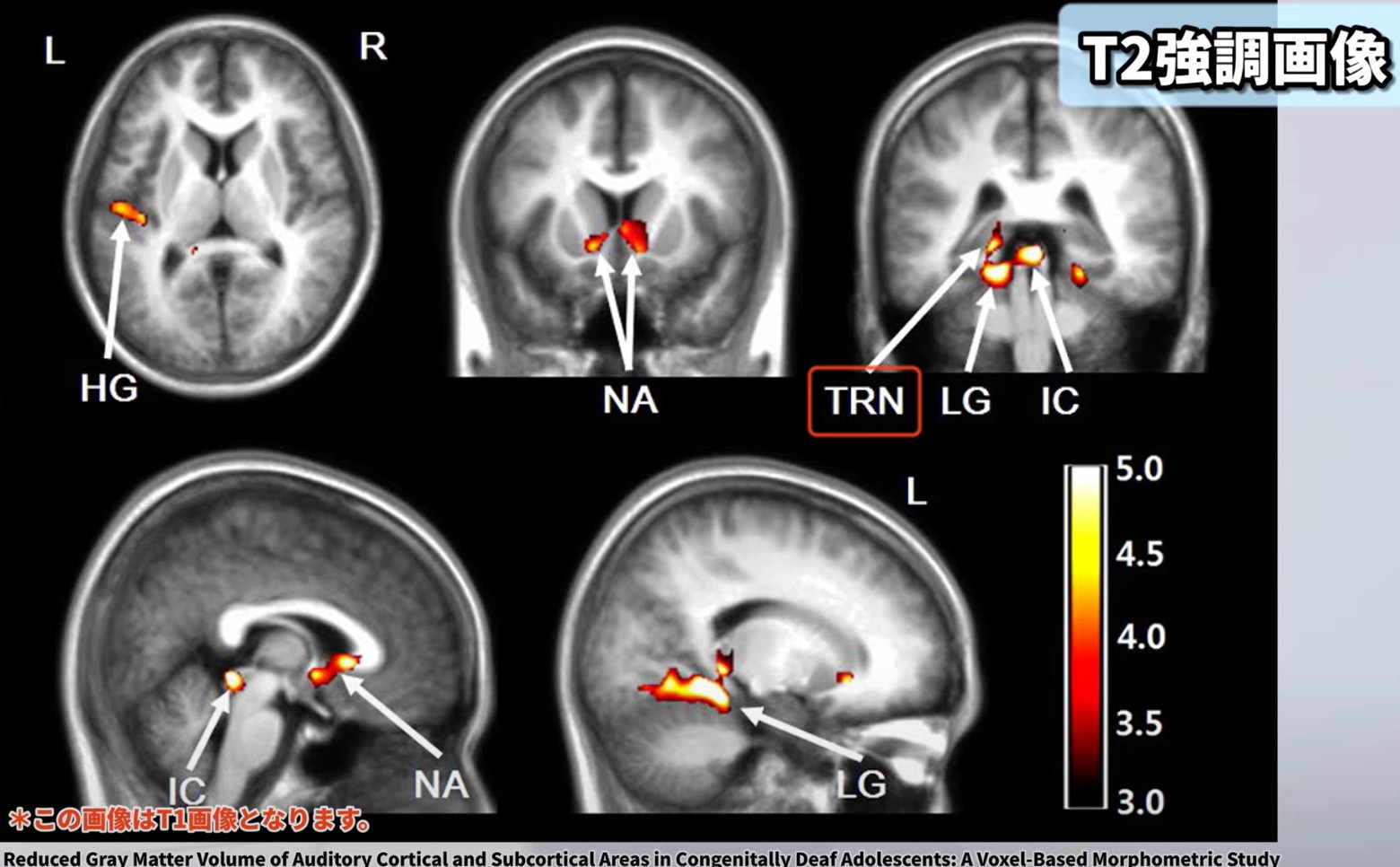

④ TRNの信号特性を見る

-

T2強調画像では、有髄線維を含むため低信号(暗いバンド)として描出されます。

観察のポイント

☑睡眠パターンの変化は?

患者の日常の睡眠パターンが変わることにより、過度の眠気や入眠困難、夜中の目覚めが頻繁になるなどの症状が現れます。

普段の就寝時間や起床時間の変動、日中の長時間の昼寝や夜間の繰り返しの目覚めなどを観察しましょう。

☑注意が散漫か?

患者が他者と会話中や作業をしているときでも、容易に他の物事に注意が移る場合があります。

背景で流れるテレビの音声や廊下を通る人への過度な関心など、本来のタスクから容易に気が逸れる様子を観察してください。

☑意識レベルの変化は?

患者の意識が時折混乱することや、自分が今どこにいるのか、何時であるのかといった基本的な情報の認識に困難を感じることがあります。

日常の会話や行動の中で、患者が現実との認識に齟齬が生じている様子や、状況を適切に把握できていない様子を観察しましょう。

☑心理的変化は?

不安や恐怖を表明することが増えたり、実際には存在しないものを見聞きする幻覚が現れたりします。

また、認識している現実が正しくないという錯覚も起こることがあります。

これらの変化に気付いた場合、早急な対応や評価が必要です。

臨床へのヒント

① 睡眠パターンのリハビリテーション

-

睡眠環境を整え、快適で安定した就寝環境を整備します。

-

カフェインや就寝前の刺激的な活動を避け、良い睡眠衛生習慣について患者さんに教育を行います。

-

必要に応じて、睡眠障害の専門医に相談することも有効です。

② 意識レベルの変化への対応

-

患者さんの安全を確保するため、日々の意識レベルのモニタリングを丁寧に行います。

-

認知機能の維持と活性化を目指し、日時や場所の認識課題、馴染みのある作業などを継続的に実施します。

③ 心理的変化への対応

-

幻覚や錯覚など心理的変化が顕著な場合は、精神科医や臨床心理士への紹介を検討します。

-

ご家族や身近な人の参加を促し、安心できる人間関係の中で支援を行うことで、心理的安定と治療効果の向上が期待できます。

関連論文

Functional Diversity of Thalamic Reticular Subnetworks(2018, John et al.)

視床網様核(TRN)には、視床を通る情報の流れを調節し、覚醒状態と睡眠状態に影響を与える上で重要な役割を果たすGABA作動性ニューロンが含まれています。

TRNの注意への関与には、以下の2つのメカニズムが含まれます:

-

感覚入力によって活動が調節されるボトムアップメカニズム

-

期待や経験などの認知プロセスが感覚処理に影響を与えるトップダウンメカニズム

さらに、TRNのサブネットワークは、異なる視床核間の相互作用を仲介し、感覚領域と運動領域にまたがる注意制御を可能にします。

これらの知見は、TRNが視床機能の中でいかに複雑かつ多用途な役割を果たしているかを示しており、感覚、運動、認知プロセスが脳内でどのように統合・調整されるかに関する理解を深めるものです。

新人が陥りやすいミス

睡眠パターンや環境の把握不足

-

睡眠履歴をとらなかったり、睡眠衛生の重要性を説明・教育していないことがあります。

-

医療機器の騒音、他患者の生活音、廊下照明などの環境因子への配慮が不十分です。

-

部屋に漏れる光や不適切な室温も、睡眠や注意に影響を与える要因として軽視されがちです。

論文トピック

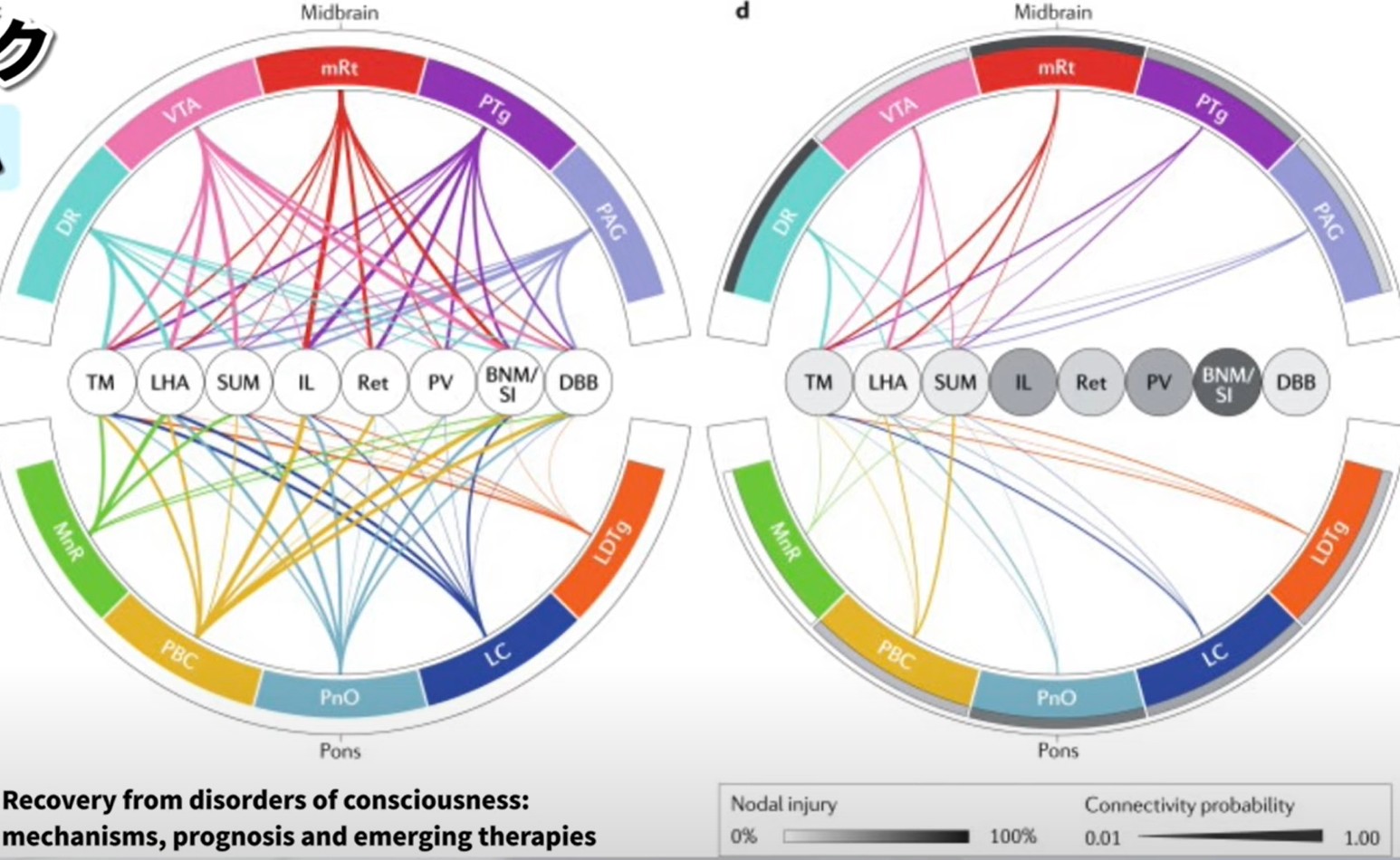

Recovery from disorders of consciousness: mechanisms, prognosis and emerging therapies

Brian L. Edlow et al. (2018)

本論文は、重度の脳損傷後の意識障害(DoC:Disorders of Consciousness)に対する回復の神経基盤および新たな治療戦略について包括的にレビューした内容です。

とくに、視床網様核を含む上行性覚醒ネットワークと視床-皮質ネットワークの再構築が意識回復の鍵であることを強調しています。

1. 神経伝達の回復

-

-

興奮性神経伝達の再活性化:

回復プロセスには、損傷により中断された興奮性神経伝達経路の再活性化が含まれます。

これには、ニューロン間のコミュニケーションに重要なシナプス活動の回復が含まれます。

-

グルタミン酸の役割:

グルタミン酸は脳内の主要な興奮性神経伝達物質です。

回復には、グルタミン酸レベルとその受容体の機能の正常化が含まれ、これによりニューロン間のコミュニケーションが促進されます。

-

2. 回復に関与する主要ネットワーク

| ネットワーク名 | 主要構成 | 関与する機能 |

|---|---|---|

| AAN(上行性覚醒ネットワーク) | LC, DR, PTg, VTA | 覚醒の維持 |

| 視床―皮質ネットワーク | MDN, TRN, 皮質 | 認知・感覚処理 |

| FPN(前頭-頭頂ネットワーク) | PFC, IPL | 注意、作業記憶、意思決定 |

| DMN(デフォルトモードネットワーク) | mPFC, PCC | 自己関連思考、記憶統合 |

| SN(サリエンスネットワーク) | ACC, insula | 刺激の選択と注意の切替 |

| 視床中央部―線条体ネットワーク | 中心外側核、尾状核 | 意識と行動目標の維持 |

3. 臨床的示唆と治療介入

-

アマンタジン、メチルフェニデート:ドパミン系・覚醒促進作用により、注意・覚醒機能を強化。

-

脳深部刺激(DBS):視床中央核や上行性覚醒系を標的とする介入が検討されています。

4. コネクトグラム

-

健常者の図(左)

脳幹から視床、皮質に至る豊富な結合を示し、正常な覚醒ネットワークが機能していることを示します。 -

DoC患者の図(右)

AANの主要構成と視床・皮質間の結合が減少しており、覚醒―意識ループが破綻している様子を視覚化しています。

①視床網様核 (TRN) の機能: 皮質と視床間の情報の流れの調節における視床網様核の主な役割について説明してください。 それは皮質の覚醒と注意にどのように影響しますか?

②TRN への血液供給: 視床への近さとその独特の構造的特徴を考慮すると、どの動脈が視床網様核に血液を供給すると考えられますか?

③神経伝達物質: 中枢神経系、特に視床網様核の機能における GABA とグルタミン酸の役割を説明してください。

④TRN の病理学的影響: 視床網様核への損傷は、神経学的および心理的状態の観点からどのように現れるのでしょうか?

⑤神経入出力: TRN の求心性接続と遠心性接続は他の視床核のそれと何が違うのでしょうか?

⑥睡眠パターンのリハビリテーション: TRN 関連障害による睡眠パターンの変化に対処するために臨床現場でどのような戦略を採用できるでしょうか?

⑦意識回復ネットワーク: 上行性覚醒ネットワーク (AAN) やデフォルト モード ネットワーク (DMN) など、意識の回復に関与する重要な脳ネットワークの役割を特定し、説明してください。

⑧神経伝達の回復: 意識障害 (DoC) 患者の回復過程における興奮性神経伝達とグルタミン酸の重要性について考えましょう。

⑨臨床現場の新人がよくある間違い: TRN 関連の問題を抱えた患者の管理に関して、臨床現場の新人が犯すよくある見落としにはどのようなものがありますか?

⑩DoC のための新しい治療法: コンテンツで説明されていた、意識障害の治療と理解において有望であるいくつかの新しい治療法と技術は何だったでしょうか。

①視床網様核(TRN)の機能:TRNは、抑制性GABA作動性投射を提供することで視床核の活動を調節し、皮質への感覚情報の流れを制御することで皮質の覚醒と注意に影響を与えます。

②TRN への血液供給: 視床網様核は、後大脳動脈 (PCA) の枝である視床原生動脈から供給されている可能性が高く、視床に非常に近いことから後脈絡膜動脈の可能性もあります。

③神経伝達物質: GABA は主要な抑制性神経伝達物質として作用し、神経活動を弱めて過剰興奮を防ぎます。 グルタミン酸は主要な興奮性神経伝達物質として機能し、神経の活性化とコミュニケーションを促進します。

④TRN の病理学的影響: TRN の損傷は、睡眠、意識、感覚情報の調節に関与しているため、睡眠障害、注意欠陥、統合失調症などのさまざまな状態を引き起こす可能性があります。

⑤神経入出力: TRN の求心性入力は主に他の視床核と大脳皮質から来ますが、直接的な感覚入力はありません。 その遠心性出力は、皮質に投射する他の視床核とは異なり、視床核に戻る抑制性投射で構成されます。

⑥睡眠パターンのリハビリテーション: 睡眠パターンの変化に対処するには、睡眠衛生について患者を教育し、規則的な睡眠スケジュールを維持し、快適な睡眠環境を作り出す必要があります。 睡眠専門医に相談するのも有益です。

⑦意識回復ネットワーク: 上昇覚醒ネットワーク (AAN) やデフォルト モード ネットワーク (DMN) などの重要なネットワークは、覚醒、覚醒、感覚情報の意識的な処理に不可欠です。 これらのネットワーク内の接続と機能を回復することは、意識を回復するために非常に重要です。

⑧神経伝達の回復:回復プロセスには、特にニューロン間のコミュニケーションに不可欠なグルタミン酸レベルとその受容体機能の正常化を通じて、興奮性神経伝達経路の再活性化が含まれます。

⑨臨床現場の新人がよくある間違い: 新人は睡眠環境と睡眠衛生教育の重要性を見落とすことが多く、患者の睡眠関連の問題を悪化させる可能性があります。

⑩DoC の新たな治療法: アマンタジンや脳深部刺激の使用など、神経画像診断、電気生理学、薬理学の進歩は、ネットワーク機能と接続性を強化することで意識障害の理解と治療に有望です。

視床網様体を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1. 初回セッション:問診・評価と課題設定

リハビリ初日。石川さんは夜間の睡眠障害と日中のぼんやり感、不安感によって生活の質が低下している状態で田中先生と初めての面談を迎えました。問診を通して、困りごとを丁寧に聴取していきます。

田中先生 「石川さん、夜は眠れていますか?」

石川さん 「眠れていないんです。夜中に何度も起きちゃって……朝も頭がぼーっとしていて。」

田中先生 「日中に強い眠気が出たり、注意が散りやすいことはありますか?」

石川さん 「はい、テレビの音や周りの物音が気になって、すぐ集中が切れてしまいます。」

田中先生 「なるほど。加えて、不安感や不思議な感覚を感じることはありませんか?」

石川さん 「最近、誰かに見られてるような気がして落ち着かなくて……自分でもおかしいって思うんですけど。」

田中先生 「ありがとうございます。睡眠、意識、心理面に注目して評価を進めていきますね。」

石川さん 「お願いします。少しでも日中の感じが楽になるといいんですけど……」

田中先生 「そのためにも一緒に少しずつ取り組んでいきましょう。」

(睡眠状況確認シート記入、睡眠日誌の導入/簡易見当識テスト/心理面への傾聴評価)

2. リハビリ目標の設定

短期目標:

-

夜間の中途覚醒を減らし、3時間以上の連続睡眠を確保する。

-

意識混濁や見当識の乱れを軽減し、1日3回の見当識チェックで正答率を80%以上とする。

-

不安感や被刺激性を軽減し、安心して日中の活動に参加できる時間を増やす。

長期目標:

-

睡眠リズムを安定させ、昼夜逆転を防ぐ。

-

意識レベルを安定化させ、1日を通して混乱なく過ごせる状態を目指す。

-

心理的安定を保ちながら、社会的交流への参加に意欲を持てるようになる。

3. リハビリの計画と実施

このセッションでは、主に以下の3つの領域に対して介入を行います。

-

睡眠衛生の改善

-

意識・見当識の強化

-

不安感や心理的不安定性への対応

実施項目①:睡眠環境と睡眠衛生の整備

睡眠の質を高めるために、起床・就寝時間の固定、朝の光刺激の導入、カフェイン制限、リラックス習慣の形成を進めます。

田中先生 「夜は寝る前にスマホは控えられましたか?」

石川さん 「少しずつですが、本を読んでリラックスするようにしています。」

田中先生 「眠りの深さに変化はありますか?」

石川さん 「前よりは長く眠れている気がします。夜中に目が覚める回数も減ったかも。」

田中先生 「とても良い傾向ですね。この調子で続けていきましょう。」

実施項目②:意識・見当識の安定化

日々のスケジュール確認と見当識チェック(時間・場所・人物)を行い、意識の安定と状況理解を促します。

田中先生 「今は何時で、ここはどこかわかりますか?」

石川さん 「今日はリハビリ室で、もうすぐ11時ですよね。」

田中先生 「ばっちりですね。安定してきましたよ。」

石川さん 「以前より、今どこにいるかって考える時間が短くなった気がします。」

田中先生 「意識の安定につながっている証拠ですね。」

実施項目③:心理的安定への支援

安心できる人との対話、ご家族との関わり、視覚・聴覚的な安心素材を活用し、不安感を軽減する環境を整えます。

田中先生 「不安が強いときは、どんなことを考えていますか?」

石川さん 「自分のことがうまく説明できないのが怖いんです……でも話を聞いてもらえると少し楽になります。」

田中先生 「安心できる場所や人とつながる時間を、これからも意識していきましょうね。」

石川さん 「最近は娘の声を聞くだけでもホッとします。リハビリもがんばれそうです。」

田中先生 「それは良いですね。家族の力はとても大きいですから。」

4. 結果と進展

2週間後、石川さんは睡眠の連続性が改善し、夜間に起きる回数が減少しました。

日中の覚醒レベルも安定し、10分以上のリハビリ作業に集中できるようになっています。

見当識は朝と昼のチェックで正答率90%を達成し、本人も「混乱が減った」と実感を語っています。

不安や恐怖感の訴えも減少し、表情にも穏やかさが見られるようになりました。

今後は心理的サポートを継続しながら、社会的活動への参加や対人関係への自信回復を目指したリハビリを進めていく予定です。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)