【2024年最新】自費リハビリとは? メリット デメリットは? 料金は? 信頼できる施設になるために。

病院と何が違ってメリットはあるのでしょうか?

いまだに、法律や内容に対して誤解が多い領域なので詳しく解説しますね。

はじめに

現在、脳卒中やパーキンソン病などの患者さんの中には、保険が適用されない場合やリハビリテーションを受ける場所が限られているため、適切なリハビリを受けることができない「リハビリ難民」と呼ばれる人たちが増えています。

そこで、保険診療に代わる選択肢として、自費で利用できるリハビリ施設が増えつつあります。これらの施設は、利用者様が必要とする適切なリハビリテーションを提供することを目的としており、保険が適用されない場合でもサービスを受けられるようになっています。

私たち「STROKE LAB」は、設立から10年目を迎え、現在15人のスタッフが働いており、順調に拡大しています。私たちの施設では、患者様一人ひとりに合わせたリハビリプランを提供し、保険の制約にとらわれず、必要なリハビリを受けていただけるよう努めています。

このように、自費リハビリ施設は患者様のニーズに応える新しい選択肢として注目されています。

自費リハビリのメリット・デメリット

リハビリ期限がない

現在の医療保険でカバーされるリハビリテーションには「期限」が設定されています。例えば、脳血管障害の患者であれば、発症日から基本的には150日、高次脳機能障害を伴う重篤な場合は180日という制限があります。厚生労働大臣が定める条件に該当し、状態の改善が期待できると判断された場合は、180日を超えてリハビリを続けることが可能ですが、その場合でも月13単位(1単位20分)で、月に4時間程度しかリハビリを受けられません。

それ以外の患者さんは基本的に介護保険のリハビリに移行します。介護保険を使用すれば期限はありませんが、利用できるサービスには限度額があり、訪問リハビリでは週に最大120分までといった制限があります。また、通所リハビリでは個別リハビリの介入時間が20分程度と短いのが現状です。

自主トレや機器を用いたリハビリは自由に行えますが、専門的な指導なしでは単なるエクササイズになってしまうリスクもあります。特に脳血管障害のリハビリは、身体から脳に働きかける繊細な感覚、いわゆる「質」が重要で、個別リハビリでの運動学習が不可欠です。

自費リハビリでは、リハビリの実施時間を個別にカスタマイズでき、上記のような問題が解消されます。ただし、リハビリを担当する療法士が限られた時間内で効率的に治療を組み立てるスキルを持っていない場合は効果が期待できません。

「納得がいくまでマンツーマンでリハビリを受けたい」という方には、自費リハビリが最適な選択肢となるでしょう。

療法士・リハビリを自分で選択出来る

セラピー料金が高額となりやすい

自費リハビリで十分なセラピーを受けるためには、時間や頻度、療法士によって金銭が必要になります。価格帯は、60分あたり10,000円からが多いですが、技術、立地、設備、待遇などによって価格は異なります。

安価なリハビリを受けられるかもしれませんが、誰がリハビリを行うかは非常に重要です。1回あたりの料金が安くても、成果が出づらく、リハビリが延々と続く可能性があります。逆に、1回あたりの料金が高くても、確実に成果が得られれば、徐々にリハビリの頻度や時間を減らすことができます。費用対効果を考慮することが重要です。

自費リハビリでは、患者一人ひとりのニーズに合わせたリハビリテーションを提供し、納得のいく成果を得るための選択肢となります。担当する療法士のスキルや経験により、リハビリの質が大きく変わるため、信頼できる療法士を選ぶことが求められます。

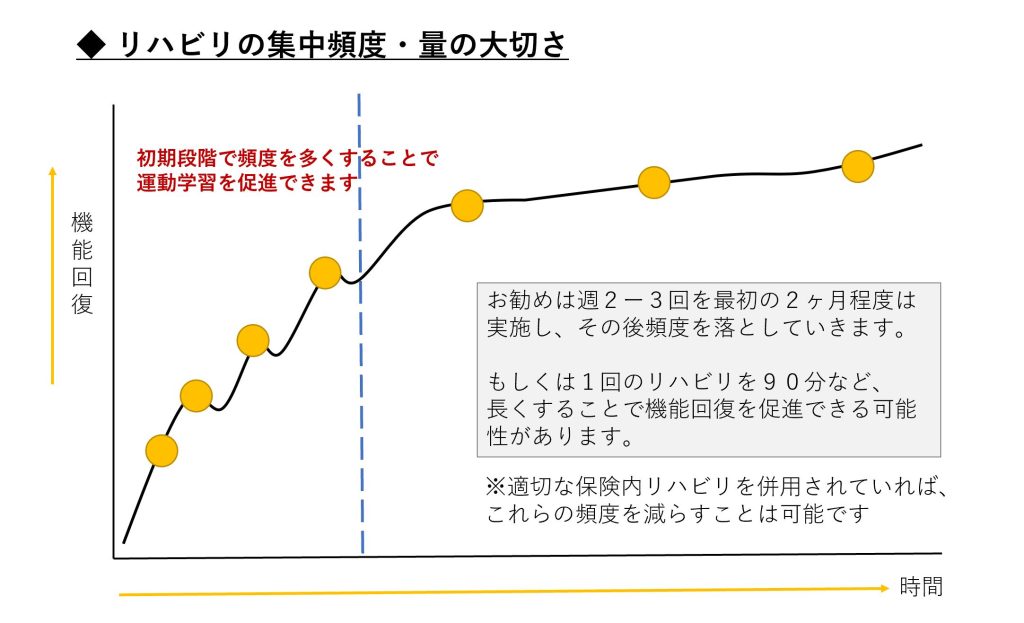

STROKE LABでは、基本的には、下記の流れを推奨しています。ただし、個々に応じた様々な治療プランを提案しています。また、保険内リハビリ、地域の健康促進教室、公共施設サービス、スポーツジム、YouTube動画などを上手く活用することで、費用対効果を高めることができます。

医療機関との連携が取りづらい

療法士は基本的に医師の指示に従って働く職業ですが、自費リハビリの療法士は資格を有しているものの、医師からの指示に基づいて働いているわけではありません。このため、医師が常駐していない自費リハビリ施設では、安静度やリスクを即座に確認できないという問題があります。また、脳や体のCT・MRI画像などの重要な情報がなければ、リハビリの効果を最大限に引き出すことが難しい場合もあります。

自費リハビリを利用する際には、このような制約やリスクを理解し、適切な情報を提供することが求められます。医師との連携や定期的な医療チェックを受けることで、リハビリの質を維持しつつ、安全に進めることが可能となります。また、自費リハビリ施設を選ぶ際には、医療機関との連携体制や療法士の経験・資格について十分に確認することが重要です。

適切な情報とサポートを得ることで、自費リハビリは患者一人ひとりのニーズに応じた柔軟な治療を提供し、リハビリの成果を最大化する有効な選択肢となります。

自費リハビリは違法なの?

自費リハビリは違法?と聞かれることもありますが、以下の点に配慮していれば問題ありません。逆に以下の内容を打ち出している施設には注意しましょう。

| 違法ケース | 理由 |

|---|---|

| 「リハビリテーション」や「理学療法・作業療法」を提供していると広告を出している(保有資格をプロフィールに提示することは問題ありません) | 「リハビリテーション」や「理学療法・作業療法」は医師の指示のもとで行われる医療行為であるため、自費リハビリ施設では行えない |

| 利用者に対して診断行為をしている | 診断(「あなたは〇〇という病気です」)は医師以外は行ってはいけない |

| 効果を過剰にうたったり、根拠のない情報を発信している | 景品表示法で、虚偽や誇大広告は禁止されている |

| 医療器具や薬品の販売を行っている | 医療器具や薬品の販売は、適切な許可を得た医療機関や薬局でしか行えないため、自費リハビリ施設での販売は違法 |

| 保険適用のサービスを提供していると偽っている | 保険適用のサービスを提供していると偽ることは、消費者を誤解させる行為であり、法的に問題がある |

| 患者の個人情報を適切に管理していない | 個人情報保護法に基づき、患者の個人情報は厳重に管理しなければならない。適切に管理されていない場合は違法となる |

設備面の問題

現在、コロナ禍明けですが、感染予防対策が不可欠となっています。特に個人企業では、スペースや建物の構造に制限があるため、感染リスクが高まることがあります。

STROKE LABも最初は狭いスペースでセラピーを提供しており、歩行するスペースも十分に確保できない状況でした。しかし、数年経って、立地の良い御茶ノ水に広い店舗を構えることができました。これは多くのサポートのおかげです。

神経系に特化したベッドは1台100万円近くもするため、多くの病院では備えていないことが多いです。しかし、自費リハビリ施設は人気を獲得できれば、治療設備に資金を充てることができるため、病院よりも環境を充実させることが可能です。

病院や訪問リハビリでは、菌の流入や停滞のリスクが高まるため、十分な感染予防対策が求められます。

STROKE LABでは、立地の良い広い店舗を確保することで、セラピー提供に必要なスペースと換気を十分に確保し、感染予防対策にも十分配慮できるようになりました。これにより、患者さんが安心してリハビリを受けられる環境を提供しています。

自費リハビリ施設の強みを活かし、患者さん一人ひとりに合わせた質の高いリハビリを提供しつつ、感染リスクを最小限に抑えることができるよう努めています。

セラピー以外の仕事

自費リハビリを起業した療法士にとって、利用者様の獲得は大きな課題です。そのため、営業活動が必要不可欠です。地域に特化した会社であれば、地域のケアマネージャーや個人宅に営業活動をすることもあります。

STROKE LABでは、ウェブサイトを通じて会社の存在感を高めることに注力しています。この記事もその一環であり、YouTubeや各種SNSを活用して広く宣伝活動を行っています。さらに、書籍の執筆や講習会の開催によって認知度を高めています。

このような営業活動は1人で行うのは困難であり、臨床と営業活動を両立する場合は、外部業者に委託するなどの対策が必要です。営業活動は自費リハビリ施設を運営する上での重要な課題となります。

ただし、このような宣伝・営業活動は、利用者だけでなく病院や施設からの信頼にも繋がります。これによって、療法士はより多くの人々にリハビリの重要性を伝え、社会に貢献することができます。

STROKE LABのような自費リハビリ施設が成長し続けるためには、効果的な営業活動と宣伝が欠かせません。利用者に質の高いリハビリを提供するだけでなく、その価値を広く伝えることで、地域社会や医療機関からの信頼を得て、さらに多くの患者さんに貢献することが可能になります。

自費リハビリが抱える倫理的問題

自費リハビリを起業する療法士が増加する一方で、自費リハビリ施設に就職する療法士も増えています。しかしながら、この現実は療法士の倫理的問題を引き起こす可能性があります。

自費リハビリは、医療保険や介護保険を利用するリハビリテーションとは異なり、国の社会保険料が投入されないため、利益を上げなければすぐに廃業に追い込まれるリスクがあります。病院でも経営上、療法士に厳しいノルマを課すことがあり、保険の不正請求などの問題が報道されています。しかし、社会保険料が投入されない自費リハビリ施設は、経営の緊急性に追い込まれることが少なく、より自由な運営が可能です。

ただし、経営を維持できなければサービスを提供し続けることはできません。そのため、経営のプレッシャーから倫理的な問題が生じる可能性があります。具体的には、利用者の治療効果を過大にアピールしたり、不必要な治療を勧めたりするリスクが考えられます。

療法士が自費リハビリ施設で働く際には、以下の点を慎重に判断することが重要です:

- 経営の透明性: 施設の経営方針や収益モデルが透明であり、倫理的な基準に従って運営されているかを確認すること。

- 倫理的なガイドライン: 施設が従うべき倫理的なガイドラインが明確に定められているかどうか。

- 教育と研修: 療法士が継続的に教育や研修を受ける機会が提供されているかどうか。

- 患者中心のケア: 施設が患者の利益を最優先に考えたケアを提供しているかどうか。

これらの点を踏まえて、自費リハビリ施設での仕事を選択することで、療法士は自分のキャリアを築きながら、利用者にとって最善のケアを提供することができます。倫理的な問題を避け、質の高いリハビリを提供するために、慎重な判断が求められます。

不公平な患者・利用者のケア

リハビリ施設によっては、提供されるリハビリの質に大きな差があったり、裕福な方を優先して、リハビリが難しい利用者を避けるケースも見受けられます。こうした状況は、利用者の方々にとって不公平感を生み、真のリハビリの意義を損なうものです。

STROKE LABでは、このような不公平を少しでも解消するために、無料のYouTubeチャンネルで自宅でできるリハビリ方法や神経系の知識を積極的に発信しています。これは、距離や経済的な理由でリハビリを受けることが難しい方々に対して、最大限のサポートを提供するための取り組みです。私たちは、すべての患者様に平等なケアを提供するという理念のもと、これからも努力を続けてまいります。

利益相反

自費リハビリ施設のオーナーにとって、患者様にとって最善の治療を提供しつつ、施設の金銭的な利益を追求することは、非常に難しいバランスの問題です。

一部の施設では、収益確保のために、利用者様へ長期間かつ高頻度のリハビリ提供を提案するケースが見受けられます。しかし、それが過剰な治療や高額なチケット販売につながり、結果として利用者様に不利益をもたらすリスクもあります。

そのため、オーナーには、常に患者様の利益を最優先に考え、最適な治療プランを提供する姿勢が求められます。こうした姿勢は、患者様に納得感や信頼感を与え、施設全体の評判を高める原動力となるでしょう。

自費リハビリ施設は公的な医療保険の適用外であるため、利用者様にとって費用負担は少なくありません。その現実を踏まえ、オーナーは患者様に寄り添い、治療費の負担をできるだけ軽減する工夫を常に模索する必要があります。

「患者様にとって最適なリハビリを提供することこそが、施設の持続的な発展に繋がる」という信念を忘れず、オーナーは全力で患者様のサポートに取り組むことが期待されています。

個人情報保護

自分の健康情報は、誰にも知られたくないものです。しかし、病院などの組織では、個人情報の機密性が低くなる可能性があるため、心配になることもあります。

その点、私たちSTROKE LABは、特殊なパスワードやサーバーを用いて、厳重に管理しています。USBやSDカードを使用することによるウイルス感染のような情報漏洩のリスクも最小限に抑え、お客様のプライバシーを守ることに最善を尽くしています。

また、お客様からの許可を得て、YouTubeなどの公開に関しては、モザイク加工で提示しています。お客様のプライバシーに配慮し、納得していただける形で情報を提供していくことを心がけています。

私たちのリハビリテーション施設では、お客様のプライバシーに最大限の注意を払いながら、効果的な治療を提供しています。

インフォームドコンセントの問題

リハビリ施設では、限られた時間の中で利用者に対応するため、インフォームドコンセントが不十分になる可能性があります。このため、トラブルに発展する可能性もあるかもしれません。

しかし、STROKE LABでは、利用者の皆様とのコミュニケーションを重視し、定期的な無料相談の場を設けています。この相談の中で、情報を共有し、今後の頻度や目標を共に決めていくことで、利用者の皆様の不安を取り除くことができます。

このような相談の場を設けることで、STROKE LABは利用者の皆様に寄り添い、よりよいリハビリプログラムを提供することができると考えています。

製品販売の促進

一部の企業では、関連製品の販売を積極的に進めることで収益を上げるケースが見られます。例えば、「回復に良い」とされる水や高価な治療機器、マッサージ器などを患者様に勧めることです。しかし、これは利用者様の利益を損なうものであり、今後はこのような製品販売に対する規制を強めていく必要があります。

一方で、自費リハビリを提供する起業家としての療法士には、利用者様に最良のケアを提供するため、教育や研究、そしてしっかりとした管理体制の整備が求められます。これは非常に大きな課題ですが、STROKE LABではこの点に最大限の配慮をしています。私たちは物販を一切行わず、おすすめの自主トレーニング道具については、アマゾンサイトのURLを利用者様に提供し、ご自身で購入していただく形式を採用しています。

STROKE LABは、利用者様の健康回復を何よりも優先し、利益追求に走らず、正直かつ透明な姿勢で自費リハビリを提供しています。私たちは、すべての患者様がより健康的で幸福な人生を送るために尽力し、より良い未来の実現に貢献していきます。

また、医療専門家として、私たちは何が正しくて何が間違っているかという倫理観、慣習、価値観、原則、対応について説明できるようになるべきです。

そして、採用や規律のために組織や規制が必要であると言えます。

プロ意識の社会的発展

近年、セラピストの数は増加しているものの、医療財源の圧迫や熟練者の病院離れの影響により、技術教育に投資できる病院が減少し続けています。その結果、技術教育に関しては、外部への委託や個々のセラピストが自身の給与で学ぶという「放置状態」が、今後ますます増えることが予想されます。

このような厳しい状況の中、STROKE LABでは、通常の学校教育や病院での教育では学べない、イギリスでの経験に基づいた特殊な技術を提供しています。これらの技術の習得には、多くの勉強、実践的な練習、そして豊富な臨床経験が必要です。そのため、私たちはスタッフ同士の学びや顧問の直接的な臨床指導も含め、週に数時間をスタッフ教育に積極的に投資しています。

さらに、STROKE LABでは、自施設内での技術講習に留まらず、他施設や病院からの講師依頼にも積極的に応じています。このような活動を通じて、セラピスト全体のプロ意識と技術レベルの向上に貢献することを目指しています。

私たちは、常に最新の技術を学び続け、利用者様がより健康で充実した生活を送れるよう、全力でサポートしてまいります。

高尾洋之医師のデジタル医療推進をサポート

STROKE LABでサポートさせて頂いている東京慈恵会医科大学附属病院准教授の高尾洋之先生は、多くのデジタル医療の開発でご活躍されている医師です。

STROKE LABでは当事者の方がより快適な生活が送れるよう高尾先生が発信されているデジタル医療について広める活動をお手伝いさせて頂いております。

当事者の方・療法士の方ともに動画をご覧頂くと新しい気づきがあると思いますので、是非ご視聴ください。

まとめ:自費リハビリのメリット・デメリット

自費リハビリはまだ新しい領域であり、今後増加していくことで、多くのメリットやデメリットについて耳にすることが増えるでしょう。時代の流れに応じて、内容も変化していく可能性がありますが、この若い領域だからこそ、大きな変化が起こると期待されます。

倫理的な問題については、プロ意識を高め、自律的に取り組むことが必要です。業界として整備されることで、当事者の方を最大限サポートできる世の中を実現することができるでしょう。自費リハビリと保険内リハビリ、病院・施設が協力し、当事者の方を中心に取り巻くネットワークを構築することで、より良い医療サービスを提供することができます。

STROKE LABは自費リハビリの先駆けとして、療法士を牽引し、医療業界の発展への貢献を目指しています。そして、最も大切なのは、少しでも多くの当事者の方が快適な生活を送ることができるよう、全身全霊で尽力し続けることです。これからも、変わらず最高のサービスを提供し、皆様の健康と幸せのために尽力していきます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)