【2024年版】脳卒中患者と尿失禁(排尿障害)、評価、診断、治療まで リハビリ論文サマリー

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

論文を読む前に:事前学習

本論文は、尿失禁をテーマにしています。事前に講義の形で尿失禁(排尿障害)についておさらいをしましょう。

登場人物

- 新人療法士: 石川さん

- 医師: 田中先生(泌尿器科およびリハビリテーション専門医)

初めての講義

石川さんは、新人療法士として初めて田中先生の講義に参加しました。今日のテーマは「尿失禁(排尿障害)」についてです。

尿失禁の基本的な分類

田中先生は、講義の冒頭で尿失禁の基本的な分類について説明を始めました。

田中先生: 「石川さん、尿失禁にはいくつかのタイプがあります。まずは基本的な分類から説明しましょう。尿失禁は、大きく分けて以下の4つのタイプがあります。

- 切迫性尿失禁: 膀胱の収縮が過剰になり、急に強い尿意を感じてトイレに間に合わないタイプです。過活動膀胱とも関連があります。

- 腹圧性尿失禁: 咳やくしゃみ、笑うなどの腹圧がかかる動作で尿が漏れるタイプです。骨盤底筋の弱化が主な原因です。

- 溢流性尿失禁: 膀胱が完全に排尿できず、尿が溢れ出てしまうタイプです。尿路の閉塞や神経障害が原因となります。

- 機能性尿失禁: 身体的、精神的な障害により、トイレに行くことが難しいタイプです。認知症や運動障害が関連します。」

尿失禁の原因

次に、田中先生は各タイプの尿失禁の具体的な原因について詳しく説明しました。

田中先生: 「それぞれの尿失禁には、具体的な原因があります。

- 切迫性尿失禁: 神経因性膀胱、感染症、膀胱結石、過活動膀胱などが原因です。

- 腹圧性尿失禁: 骨盤底筋の弱化、妊娠・出産、肥満、ホルモンの変化などが原因です。

- 溢流性尿失禁: 前立腺肥大、尿道狭窄、神経疾患(糖尿病、脊髄損傷など)が原因です。

- 機能性尿失禁: 認知症、パーキンソン病、脳卒中、関節リウマチなどが原因です。」

診断方法

石川さんは、尿失禁の診断方法について質問しました。

石川さん: 「田中先生、尿失禁の診断はどのように行われるのですか?」

田中先生: 「良い質問です。診断には、以下の方法が用いられます。

- 問診: 患者の症状、排尿パターン、生活習慣などを詳しく聞き取ります。

- 排尿日誌: 患者に排尿の時間、量、失禁の状況を記録してもらいます。

- 身体検査: 骨盤底筋の状態、神経学的評価を行います。

- 尿検査: 感染症や血尿の有無を確認します。

- 残尿測定: 超音波検査で膀胱内の残尿量を測定します。

- 尿流動態検査: 膀胱の機能を評価するための詳細な検査です。」

治療方法

田中先生は、続いて治療方法について説明しました。

田中先生: 「尿失禁の治療は、原因やタイプによって異なりますが、主に以下の方法があります。

- 行動療法: 膀胱訓練、骨盤底筋訓練(ケーゲル体操)などが含まれます。

- 薬物療法: 抗コリン薬、β3アドレナリン受容体作動薬、アルファ遮断薬などが用いられます。

- デバイスの使用: ペッサリー、尿失禁パッドなどの使用を勧めます。

- 手術療法: 骨盤底筋の強化手術、スリング手術、人工尿道括約筋の装着などが行われます。」

理学療法士の役割

石川さんは、療法士としてどのように関与できるかを尋ねました。

石川さん: 「田中先生、療法士として尿失禁の治療にどのように関与すればよいのでしょうか?」

田中先生: 「療法士としての役割は非常に重要です。具体的には以下のような介入が考えられます。

- 骨盤底筋訓練: ケーゲル体操などの指導を通じて、骨盤底筋の強化を支援します。

- 行動療法のサポート: 膀胱訓練や生活習慣の改善に関する指導を行います。

- 機能訓練: 機能性尿失禁の患者に対して、トイレへの移動や着脱動作の訓練を行います。

- 教育とサポート: 患者や家族に対して尿失禁の理解を深めてもらい、適切な対処法を教えます。」

まとめ

石川さんは、田中先生の詳細な講義に感謝し、今後のリハビリテーションにおいて尿失禁患者への適切な介入を行うための知識を深めました。

石川さん: 「田中先生、詳しい説明をありがとうございました。これからのリハビリテーションにおいて、尿失禁患者への適切な介入を行うために、今日の講義で学んだことを活かしたいと思います。」

田中先生: 「そうですね、石川さん。尿失禁は多くの患者にとって重要な問題です。しっかりと理解し、適切なサポートを提供することで、患者の生活の質を向上させることができます。これからも頑張ってください。」

論文内容

タイトル

脳卒中者の失禁-質的研究- (Can) Not talk about it – Urinary incontinence from the point of view of stroke survivors: a qualitative study. ?PubMed Kohler M, Scand J Caring Sci. 2017 May 24. doi: 10.1111/scs.12471.

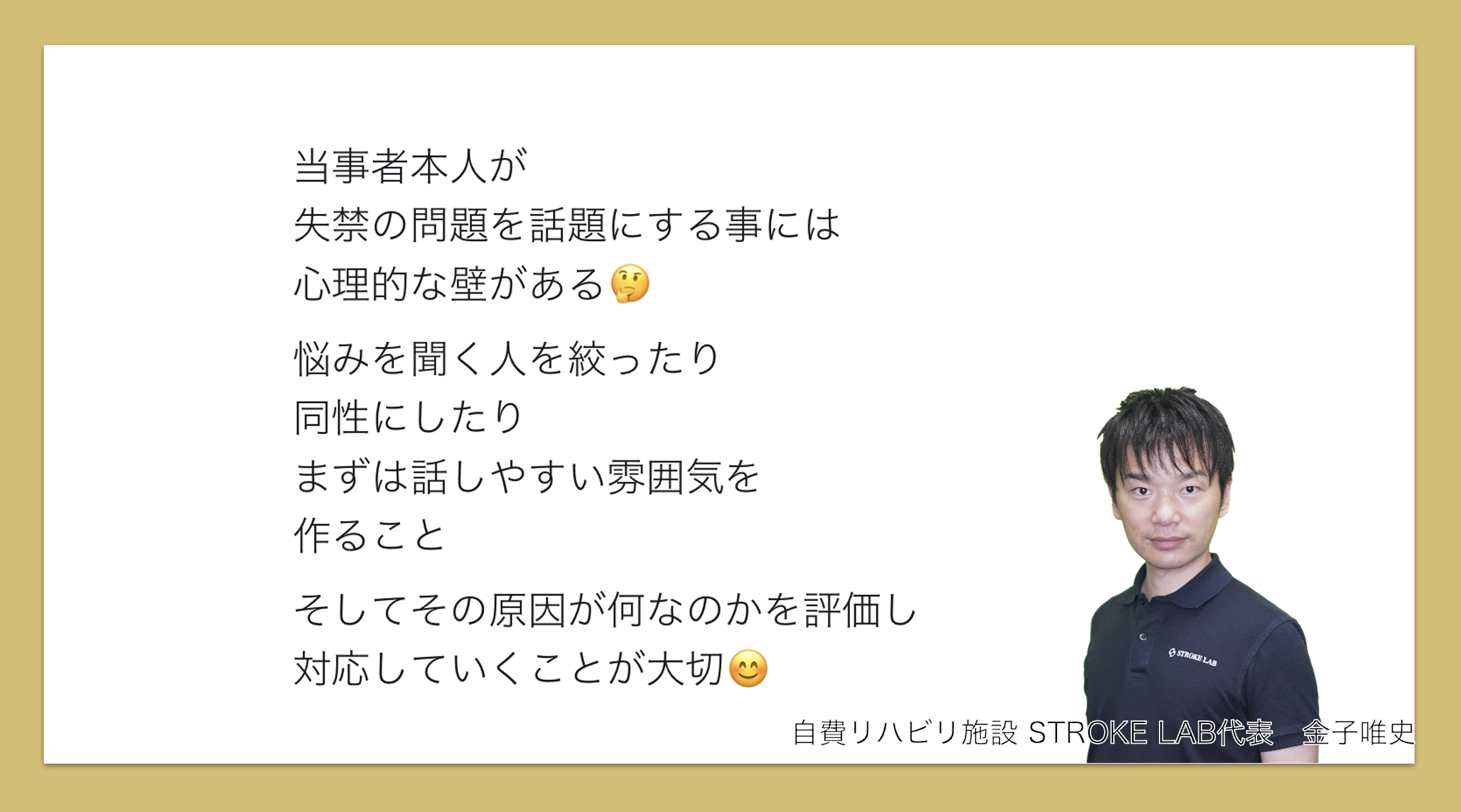

本論文を読むに至った思考・経緯

•失禁は自尊心を傷つけQOLを低下させるものであるが、患者は恥ずかしさなどもあり訴えることができず、問題として認識されないことも多い。質的研究で脳卒中者の失禁に対する認識などをまとめた論文を見つけたため、読んでみようと思った。また、本ブログに掲載することで問題提起にもつながると思ったため。

論文内容

研究背景・目的

•脳卒中者が実際に経験した失禁と入院時の治療について、インタビューを通して理解すること。

研究方法

・半構造化面接法(質問をある程度用意し、インタビュー形式で対象の態度や考え方を調査)。

・失禁に悩む入院中の脳卒中者10名(女性7名、男性3名、37歳~95歳)

・インタビューで出てきた発言をグループ分けしまとめる。

研究結果

①失禁について話せない

・失禁を話題にすることに抵抗を覚える患者が多く、また、対応してくれるスタッフの対応にも不満がみられた。

「もしもスタッフが聞いてくれれば私は答えられるけど、そうでなければ言えない」

「看護師にとってオムツ交換はただのルーティンかもしれない。でも私には違う」

・スタッフからより詳細な情報を求める声があった

「確かにグーグルを使えばわかることもあるけど、私はもっと深いレベルの情報がほしい」

・リハビリテーションでは失禁に対する優先順位は下がってしまう。

「スタッフが失禁に対し高い優先度を与えてくれるとうれしい。私はいつも失禁の気にかけているのに」

②失禁をコントロールしようとする

・失禁をコントロールできなかったとき、患者は恥ずかしさ、絶望、不快を感じる

「あぁ、してしまった後に恥ずかしくてたまらなくなる。でも僕にできることは何もないんだ」

・十分な時間がなくて失禁してしまう。身体機能の問題からトイレに時間がかかることが予想され、病棟のスケジュールによってはトイレをあきらめることがある。

・トイレに行くタイミングがわからない。

「一番な嫌いなことは、お腹に圧迫感があってもこれがトイレに行くべきタイミングなのかがわからない。これは膀胱からなのかな?それとも何か別の?これがすごく腹立たしいんだ」

・失禁を減らそうとして飲水量を減らす

「朝から夜まで、トイレに行かなかった。いいや、なにも飲まなかったんだ。そのあと、頭が痛くなった。のども乾いていたけど、飲まなかった。」

興味深かったこと

・「恥ずかしい」感情のため、失禁を問題として取り上げることが遅れてしまう。飲水を我慢して脱水症状になることも示唆されており、気を付けなければならないと感じた。

明日への臨床アイデア

尿失禁の解決には、①尿失禁自体に対する対処と、②トイレ動作に対する対処に大別できると思います。各々の評価方法と具体的な解決法について考えてみましょう。

① 尿失禁自体に対する対処

評価方法

問診と排尿日誌:

- 尿失禁の頻度、タイミング、量、トリガー(例:咳、くしゃみ、運動)を記録した排尿日誌を活用し、パターンを把握します。

- 患者の生活習慣、飲水量、既往歴、現在の薬物治療を確認します。

身体診察:

- 腹圧試験やパッドテストを用いて、尿漏れの程度や骨盤底筋の機能を評価します。

特殊検査:

- 膀胱鏡検査や尿流測定、残尿量測定などを行い、膀胱や尿道の状態を詳細に評価します。

解決法

行動療法:

- 膀胱訓練: 尿意を感じた時にすぐに排尿せず、徐々に排尿間隔を延ばすことで膀胱の容量を増やします。

- 排尿スケジュール: 定期的にトイレに行き、尿意を感じる前に排尿を行うことで失禁を予防します。

骨盤底筋訓練:

- 基礎訓練: 骨盤底筋を3秒間締め、その後3秒間リラックスする運動を1日3回、各回10セット行います。

- 進行訓練: 立った状態や動作中にも骨盤底筋を鍛える運動を取り入れます。

薬物療法:

- 抗コリン薬: 膀胱の過活動を抑える薬物を使用します。

- β3アドレナリン受容体作動薬: 膀胱の弛緩を促し、尿意の抑制に役立ちます。

② トイレ動作に対する対処

評価方法

環境評価:

- 患者の生活環境を評価し、トイレへのアクセスの容易さ、バリアの有無、トイレ設備の使いやすさを確認します。

動作分析:

- トイレへの移動、衣服の着脱、便座への移乗、排尿後の清潔保持などの動作を細かく分析し、どの部分で困難を感じているかを評価します。

体力と機能の評価:

- 筋力、バランス、可動域、持久力などを評価し、トイレ動作に必要な身体機能を確認します。

解決法

環境調整:

- トイレの位置: 患者の生活スペースからトイレまでの距離を短縮し、バリアフリー化を図ります。

- トイレ設備の改良: 手すりの設置、便座の高さ調整、自動洗浄機能や温水洗浄便座の導入などを検討します。

リハビリテーション:

- 動作の分解と練習: トイレへの移動、衣服の着脱、便座への移乗、排尿後の清潔保持などの動作を細かく分解し、それぞれの動作を練習します。

- 看護師・介護士への介助指導:リハビリの専門性を活かし、より安全かつ楽に介助できる方法をトイレ介護に関わるスタッフに指導します。伝達を受けたスタッフは他のスタッフにも同様にできるように周知します。

- 補助具の使用: つかまり棒や移動用補助具など、患者が自立して動作を行うための補助具を提供し、使用方法を指導します。

- 筋力トレーニング: 下肢筋力や体幹筋力を強化し、トイレへの移動や着座・立位の動作をサポートします。

- バランス訓練: バランス能力を向上させ、転倒リスクを減少させる訓練を行います。

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)