【2024年版】またぎ動作(ステップ)の患側と非麻痺側の筋活動、方法まで 脳卒中リハビリ論文サマリー

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

論文を読む前に

本論文はまたぎ動作に関する論文です。事前に脳卒中患者のまたぎ動作の達成に必要な条件について講義形式で解説していきます。

登場人物

- 新人療法士: 石川さん

- 医師: 田中先生(神経内科およびリハビリテーション専門医)

ストーリー

カンファレンスルームでの対話

石川さんは、リハビリテーションの新人療法士として、田中先生の講義に参加しました。今日のテーマは「脳卒中患者のまたぎ動作の達成に必要な条件」についてです。

講義の開始

田中先生は、またぎ動作の達成に必要な条件について、最新の研究論文を基に説明を始めました。

田中先生: 「石川さん、今日は脳卒中患者がまたぎ動作を達成するために必要な条件について話しましょう。この動作は日常生活において重要であり、リハビリテーションの中でも重点的に取り組むべき課題です。」

1. 筋力の回復

田中先生は、まず筋力の重要性について説明しました。

田中先生: 「またぎ動作には、下肢の筋力が不可欠です。特に跨ぐ足側の股関節屈筋、膝関節屈筋、足関節背屈筋の強化が必要です。これらの筋力が不十分だと、足を上げる動作が難しくなります。」

2. バランス能力の向上

次に、田中先生はバランス能力の向上について詳しく説明しました。

田中先生: 「またぎ動作には、動作中に片足立ちになる瞬間があり、バランス能力が重要です。特に、前庭系の機能と体幹の安定性が求められます。バランス訓練として、立位での重心移動や、ダイナミックバランスの練習を取り入れることが効果的です。」

3. 感覚入力の正常化

田中先生は、感覚入力の役割についても説明しました。

田中先生: 「感覚入力、特に深部感覚が正常であることが、またぎ動作の成功に寄与します。患者が自分の足の位置や動きを正確に感じ取ることができるようにするために、感覚再教育のプログラムを組むことが重要です。」

4. 認知機能のサポート

田中先生は、認知機能がまたぎ動作に与える影響についても触れました。

田中先生: 「認知機能、特に注意力と計画力も重要です。患者が安全にまたぎ動作を行うためには、動作の計画と環境の認識が必要です。認知リハビリテーションを通じて、これらの能力を強化することが求められます。」

5. 痙縮の管理

田中先生は、痙縮の管理についても説明しました。

田中先生: 「痙縮はまたぎ動作を妨げる大きな要因です。特に下肢の痙縮が強い場合、動作が制限されます。ボツリヌス毒素注射や、ストレッチング、適切な薬物療法を通じて痙縮を管理することが重要です。」

6. モチベーションと心理的支援

田中先生は、心理的側面とモチベーションの重要性についても言及しました。

田中先生: 「患者のモチベーションと心理的支援も欠かせません。心理的支援を通じて患者のやる気を引き出し、ポジティブな環境を作ることで、リハビリテーションの効果を最大化します。」

7. 環境調整と補助具の使用

田中先生は、環境調整と補助具の役割についても説明しました。

田中先生: 「またぎ動作を安全に行うためには、環境の調整や補助具の使用が効果的です。手すりの設置や適切な高さのステップを利用することで、動作の成功率を高めることができます。」

8. 継続的なリハビリテーション

田中先生は、継続的なリハビリテーションの重要性について強調しました。

田中先生: 「継続的なリハビリテーションが、またぎ動作の改善に必要です。定期的なトレーニングと評価を行い、患者の進捗に応じたプログラムを提供することが求められます。」

田中先生は、講義のまとめとして今後の展望について話しました。

田中先生: 「石川さん、今日お話しした要素を組み合わせることで、脳卒中患者のまたぎ動作の改善が期待できます。最新の研究を活用し、個々の患者に合ったリハビリテーションプログラムを提供することが、我々の使命です。」

石川さん: 「田中先生、詳しい説明をありがとうございました。これからのリハビリテーションにおいて、今日学んだ知識を活かしていきたいと思います。」

田中先生: 「頑張ってください、石川さん。患者一人一人に合った最適な治療を提供することが、私たちの使命です。」

論文内容

カテゴリー

歩行

タイトル

脳卒中患者のまたぎ動作における筋活動パターンの変化Alterations of Muscle Activation Pattern in Stroke Survivors during Obstacle Crossing?PMCへChenming Ma.et al.(2017)

本論文を読むに至った思考・経緯

健常者と同じような姿勢制御戦略を用いれない脳卒中患者が難易度の高い課題をどのような戦略で対処するか興味があった。

論文内容

研究目的・方法

•この研究は、3つの異なる高さの障害物をまたぐ時の脳卒中患者における下肢筋の神経筋活動パターンの変化を調べた。

•8人の脳卒中生存者と年齢、身長、性別が一致した8人の健常者を対象とした。

•下肢長の10・20・30%の高さの障害を乗り越えるよう指示された。

•両下肢の大腿直筋(RF)、大腿二頭筋(BF)、前脛骨筋(TA)および内側腓腹筋(MG)から表面筋電図(EMG)信号を記録した。

•Berg Balance ScaleやFugl-Meyer assessment(FMA)などのスケールとの相関も調べた。

結果

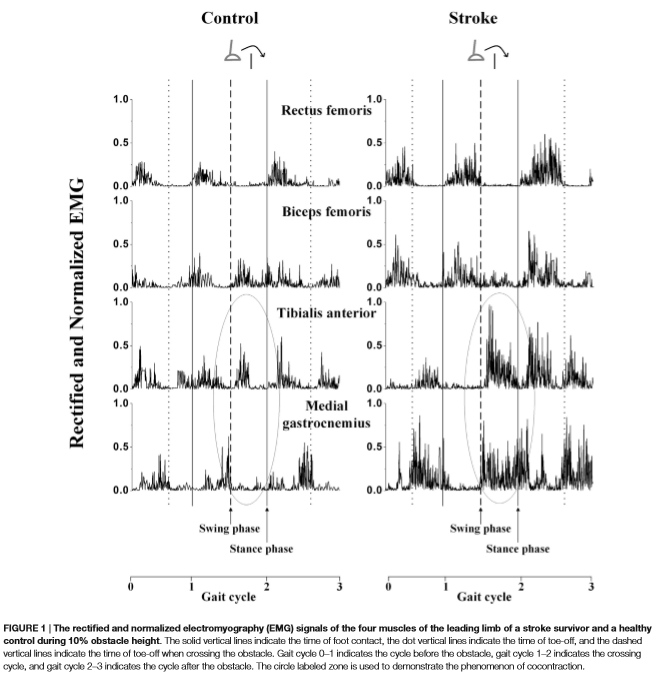

•脳卒中患者において前肢の大腿直筋(RF)、大腿二頭筋(BF)、前脛骨筋(TA)および内側腓腹筋(MG)で対象群と比べ筋肉の活性化レベルが大きく、活性持続時間が長かった。

•脳卒中患者において異常な同時収縮が観察された。 例えば、TAおよびMG(主動作筋および拮抗筋のペア)は、図の丸印に示すように障害物をまたぐスイングphaseにおいて健常対照群と比較しより大きな共同の活性化を示した。

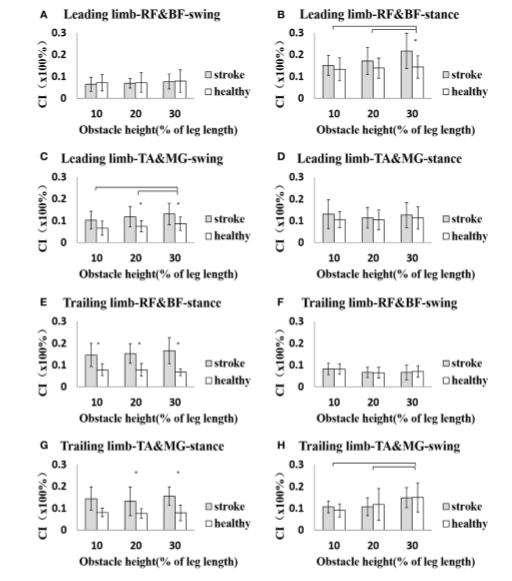

•脳卒中患者は、対照群と比較し、前後肢共に相対的により大きな「co-contraction:主動作筋・拮抗筋の同時収縮」の活性を示した。

•脳卒中後にTAは弱く、拮抗筋MGの「co-contraction」は背屈範囲を減少させるが、スイング中の安定性を高め安全なまたぎを保証する。また、大腿のBFおよびRFの収縮は、対照群と比較し前肢のまたぎ動作後の立脚においてより大きく活性し、荷重下の膝の位置を制御することでバランスを維持するのに役立つ。

•研究では、脳卒中患者において筋肉の活性化レベルおよび主動作筋および拮抗筋の「co-contraction」の活性がより大きく、筋肉のMPF値(the mean power frequency:平均パワー周波数)は対照群よりも低かったことを示している。

•Fugl-Meyer 評価法にて低いスコアの脳卒中患者は、より大きく異常に筋が活性され、高い転倒リスクが示唆された。FMAスコアが高い脳卒中患者は、股および膝関節を制御して下肢を持ち上げるBFの活性化がより大きいことを示した。

•筋肉の活性化レベルとFMAスコアとの間に有意な相関を示している。しかし、脳卒中患者の脚の長さの10%の高さで有意な相関を示したが、20または30%の高さの障害時には、有意な相関は見られず、おそらくパフォーマンスがより高い障害の挑戦的なタスクにより妨げられ、より異常パターンをもたらし、またぐ時にグループ内で大きな変動をもたらした為と考えられた。

興味深かった内容

本論文では、脳卒中患者は「co-contraction」で固めてバランスを取るように書かれており、それぞれの筋がバランスに必要な分だけ力を出す「co-activation」ではない言葉で表現されていました。Huらは慢性脳卒中患者の運動機能回復過程を調べ、運動機能が改善するにつれCI値(co-contractionを示す値)が減少することを見出しています。

明日への臨床アイデア

動作を、相分けして考えをまとめていきましょう。またぎ動作は、いくつかの段階に分けて解析できます。以下のどのような要素が患者に足りないのか仮説検証し動作を達成できるようにしていきたいですね。

1. 準備の相

1.1 立位保持(静止立位は取れるか?)

- 目的: 動作を開始するための安定した立位を確保する。

- 必要な要素: 足底からの感覚入力、体幹と下肢の筋力、バランス能力。

1.2 重心移動(片足に十分に体重移動ができるか?)

- 目的: 体重を片足に移動させることで、もう片方の足を上げる準備をする。

- 必要な要素: 体幹筋の強化、重心のコントロール、片足立ちのバランス。

2. 下肢持ち上げの相

2.1 足の持ち上げ(足を持ち上げることはできるか?支持側・体幹は安定できるか?)

- 目的: 足をステップや障害物の上に持ち上げる。

- 必要な要素: 股関節屈筋、膝関節屈筋、足関節背屈筋の筋力。FMAスコアが高い脳卒中患者は、股および膝関節を制御して下肢を持ち上げる大腿二頭筋の活性化がより大きい。支持・持ち上げどちらの動作にせよ脳卒中患者は対照群と比較し、「co-contraction:主動作筋・拮抗筋の同時収縮」の活性を示す。

2.2 足の移動(障害物を適切に跨ぐことができるか?)

- 目的: 足を持ち上げた状態で、ステップや障害物を超えるために前方へ移動させる。

- 必要な要素: 下肢の筋力、正確な足の位置感覚、動作の計画。下肢の支持する力は重要であるが、跨ぐ際に、ダイナミックな体幹・股関節のバランス反応が重要であると思われる。

3. 越える相

3.1 足の接地(適切な位置に足を接地し、支持できるか?)

- 目的: 足を安全にステップや障害物の向こう側に接地させる。

- 必要な要素: バランス能力、足底の感覚入力、ゆっくりとした動作のコントロール。

3.2 重心移動(前方に接地した足に体重を安定して乗せていけるか?)

- 目的: 体重を持ち上げた足に移動させる。

- 必要な要素: 体幹筋と下肢の筋力、バランス能力。

4. 体重移動相

4.1 片足立ち(前方の足で片足立ちが安定して行えるか?)

- 目的: 持ち上げた足が接地した後、体重をその足に移動させる。

- 必要な要素: 片足立ちのバランス、足底感覚、筋力。

4.2 重心の安定

- 目的: 両足で安定した立位を保つ。

- 必要な要素: 体幹筋と下肢の筋力、バランス能力、感覚入力。

5. 終了相

5.1 両足での安定立位

- 目的: 動作を終了し、安定した立位を保つ。

- 必要な要素: 体幹筋と下肢の筋力、バランス能力。

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)