【2024年版】ヒューゲルメイヤー評価表!下肢編 /fugl meyer assessment/カットオフと予後予測

上肢編、予後予測の記事

評価用紙はこちらをクリック→FMA 評価用紙

はじめに

FMAは“ヒューゲルメイヤーアセスメント(fugl meyer assessment)”の略称で、脳卒中の疾患特異的な評価スケールです。

脳卒中治療ガイドライン2015、追補2019において、グレードB(行うように勧められる)とされています。

FMAはブルンストロームより、身体機能をより細かく評価できる特徴があります。

海外ではブルンストロームよりもメジャーな評価となっているそうです。

評価項目は上肢運動機能、下肢運動機能、感覚、バランス、関節可動域、関節痛の6つになっており、それぞれの項目を1つずつ使用することができます。

特にこの6項目の中でも、上肢と下肢の運動機能能力の評価はアウトカム(端的にいえばリハビリの結果)として単独で使われることもあります。

FMAは、麻痺の回復段階を想定して作られているため、運動項目だけでも取っておくと新しい発見があるのかもしれません。

スコアリング

0点 =実行できない、1点 =部分的に実行できる、2点 =完全に実行できる の段階でスコアリングされます。可能な合計は226点満点です。 ポイントは以下で分割されます。

感覚: 0~24点 軽いタッチで8点、位置感覚で16点に分けられます。

バランス: 0~14点 座っている場合は6点、立っている場合は8点に分けられます。

関節可動域: 0~44点

関節痛: 0~44点

障害の重症度の分類は、FMAの合計運動スコア(100点満点)に基づいて提案されています。

Duncan PW(1994)らは運動機能100点満点において以下の区分をカットオフ値としています。

・36-55 =重度

・56-79 =中程度

・> 79 =軽度

Fugl-Meyer Assessment(FMA)とブルンストロームステージの違いは?

Fugl-Meyer Assessment(FMA)とBrunnstrom Stagesは、どちらも脳卒中を経験した患者の運動機能回復を評価・測定するためのツールです。しかし、アプローチ、焦点、運動機能回復の分類方法が異なります。

| 項目 | Fugl-Meyer Assessment(FMA) | Brunnstrom Stages |

|---|---|---|

| 目的 | 運動機能、バランス、感覚、関節機能の評価 | 運動機能回復の評価 |

| 焦点 | 運動障害の定量的評価 | 回復の定性的評価 |

| 構造 | 5つの領域(運動、感覚、バランス、関節可動域、関節痛) | 6つの段階 |

| スコアリングシステム | 0(機能なし)から2(正常な機能)のスケールで評価 | ステージ1から6まで、ステージが高いほど回復が良好 |

| 項目数 | 155項目(最大スコア226) | 6つの段階 |

| 実施時間 | 30〜45分 | 5〜10分 |

| 感度 | 運動機能の変化を検出するための高感度 | FMAと比較して感度が低い |

| 患者層 | 広範囲の脳卒中患者に適している | 重度の運動障害患者に最も適している |

Fugl-Meyer Assessmentは、運動機能、バランス、感覚、関節機能など、さまざまな側面を測定するより包括的なツールであり、Brunnstrom Stagesは運動機能回復のより定性的な記述を提供します。FMAは運動機能の変化を検出する感度が高く、より幅広い範囲の脳卒中患者に使用できます。

FMA評価法

今回はFMAの下肢についての解説を行っていきます。

E-Ⅰ.深部腱反射

【深部腱反射測定部位】

屈筋:ハムストリングス

伸筋:大腿四頭筋腱または下腿三頭筋(アキレス腱)

【開始肢位】

背臥位

【判定基準】

消失:0点

出現:2点

非麻痺側でも反射がなければ、消失していても正常と判断します。

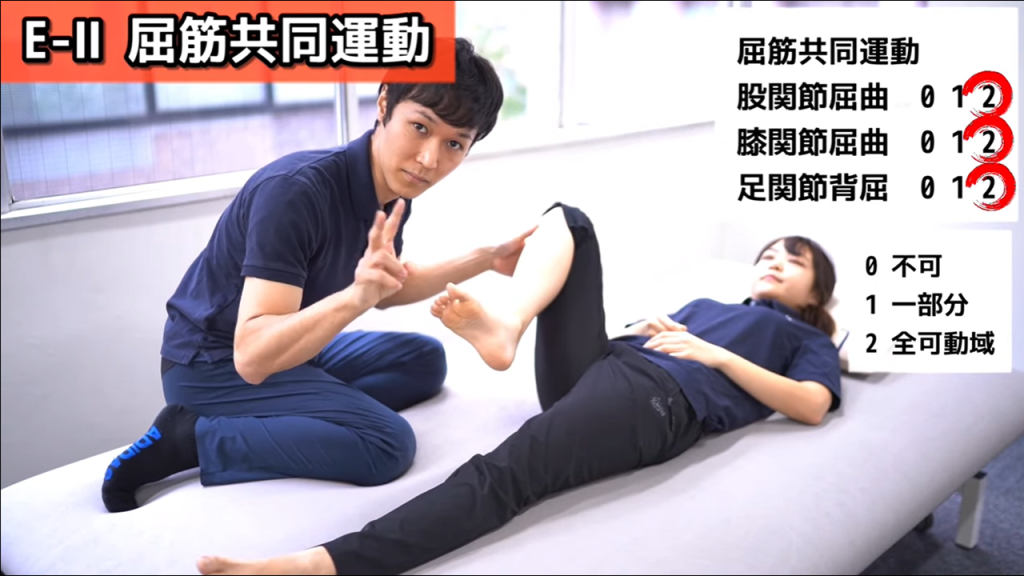

E-Ⅱa.屈筋共同運動

股関節・膝関節の屈曲、足関節の背屈の共同運動を評価します。可動域制限がない範囲を随意運動ができれば満点となります。

【実施方法】

①背臥位になります。

②股関節・膝関節の屈曲と足関節の屈曲を同時に行います。その際、股関節が外転・外旋して問題ありません。

③膝関節は重力に従い自然と屈曲してしまうため、踵を上に持ち上げるように(膝関節が伸展するように)軽く抵抗をかけます。

※膝関節への抵抗は下方向へ引くと股関節屈曲への抵抗にもなってしまいますので注意しましょう。

【判定基準】

股関節屈曲、膝関節屈筋、足関節背屈をそれぞれ評価します。

不可:0点

一部分可能:1点

全可動域可能:2点

【評価例】

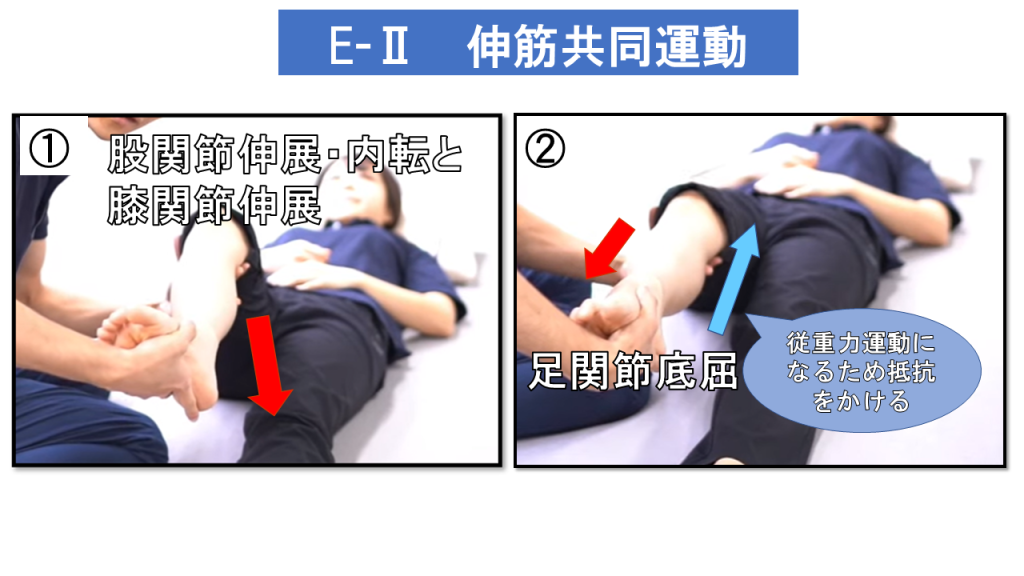

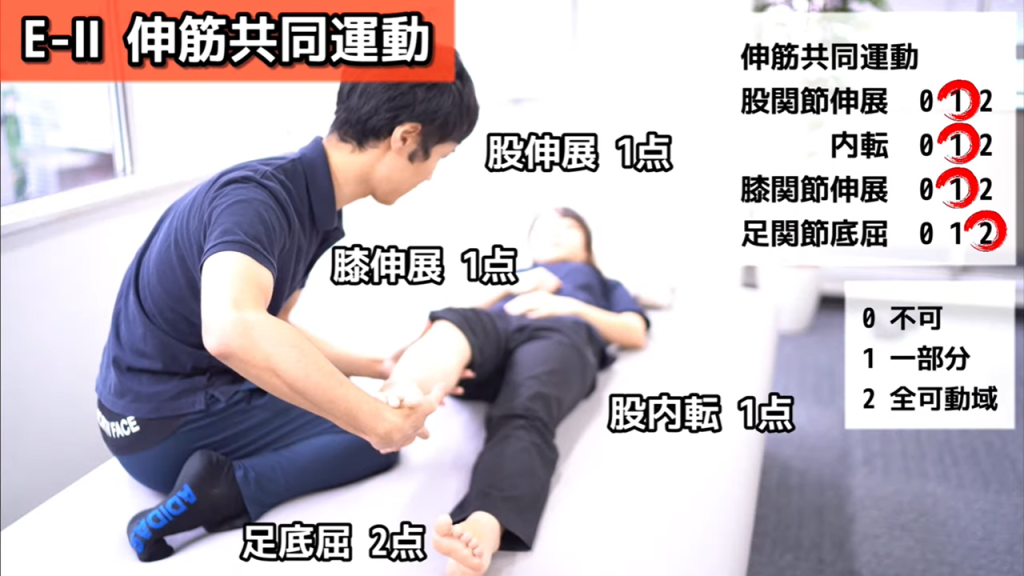

E‐Ⅱb.伸筋共同運動

股関節伸展・内転、膝関節伸展、足関節底屈の4つを評価します。検査前に可動域の確認を行っておきましょう。

【実施方法】

①股関節・膝関節の屈曲、足関節の背屈からスタートします。

②股関節の伸展・内転、膝関節の伸展、足関節の底屈を同時に行います。

③内転の動き以外は従重力活動になるため抵抗をかけます。

【判定基準】

股関節伸展、内転、膝関節伸展、足関節底屈をそれぞれ評価します。

不可:0点

一部分可能:1点

全可動域可能:2点

【評価例】

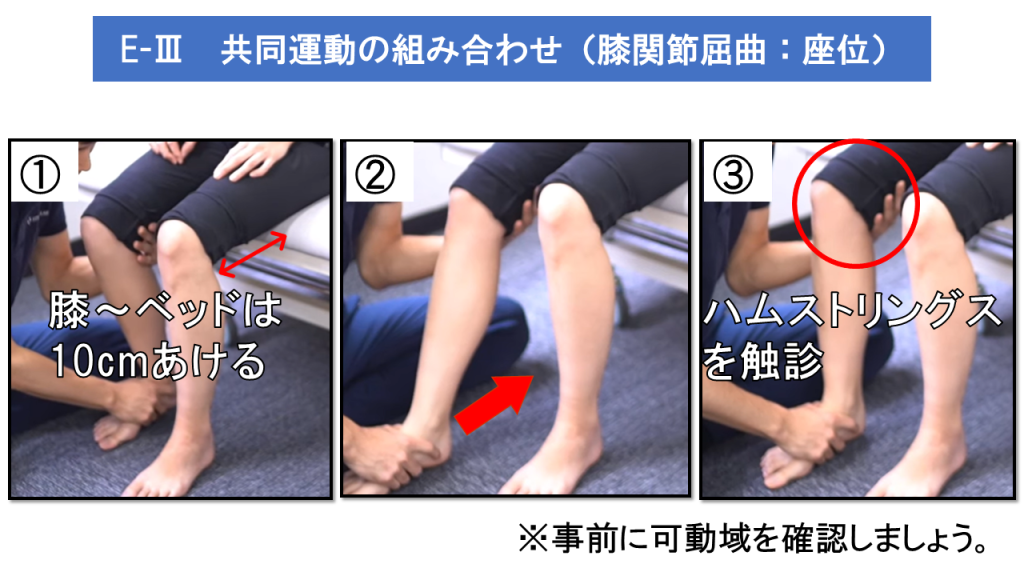

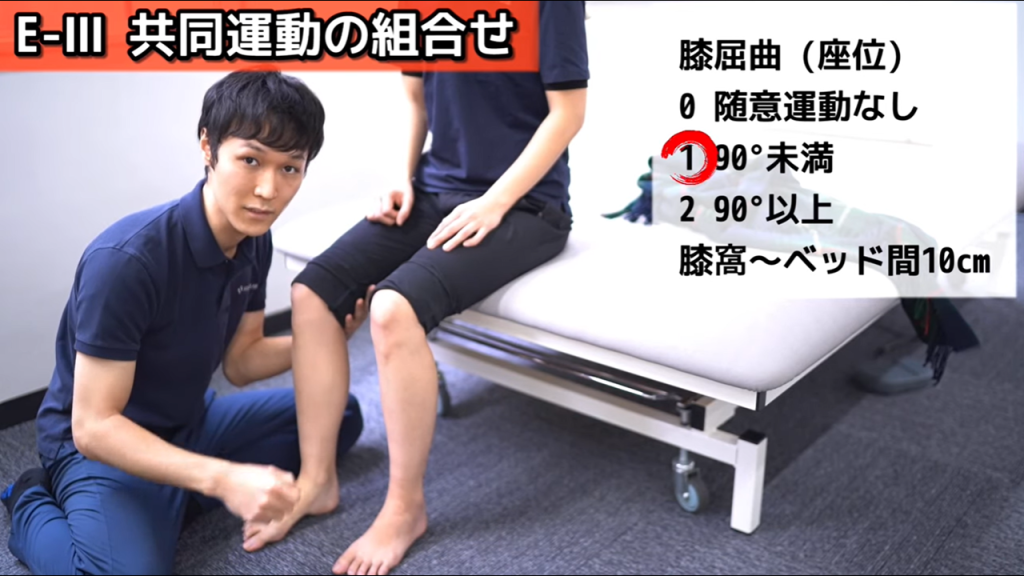

E‐Ⅲa.共同運動での組み合わせ(座位での膝関節屈曲)

【実施方法】

①膝裏とベッド(椅子)の位置が10cm空くになるように座ります。

②足裏を床つけたまま、後ろに滑らせながら膝関節を屈曲していきます。

※③のようにハムストリングスが触診しておき収縮しているかを確認します。ハムストリンスが活動しなくても骨盤の回旋などで代償してしまう可能性あるので触診しておくことが正しい評価をするためには必要です。

大腿や足底が浮いてしまう場合は”屈筋共同運動”になってしまうため注意しましょう。

【判定基準】

随意運動なし:0点

90°未満:1点

90°以上:2点

【評価例】

E‐Ⅲb.共同運動での組み合わせ(座位での足関節背屈)

【実施方法】

①ベッドや椅子に座り、足関節の可動域を確認します。

②自分の力で足関節を背屈してもらいます。

※この項目でも大腿や踵が浮いてしまう場合は”屈筋共同運動”になってしまうため注意しましょう。

【判定基準】

随意運動なし:0点

一部分可能:1点

全可動域可能:2

【評価例】

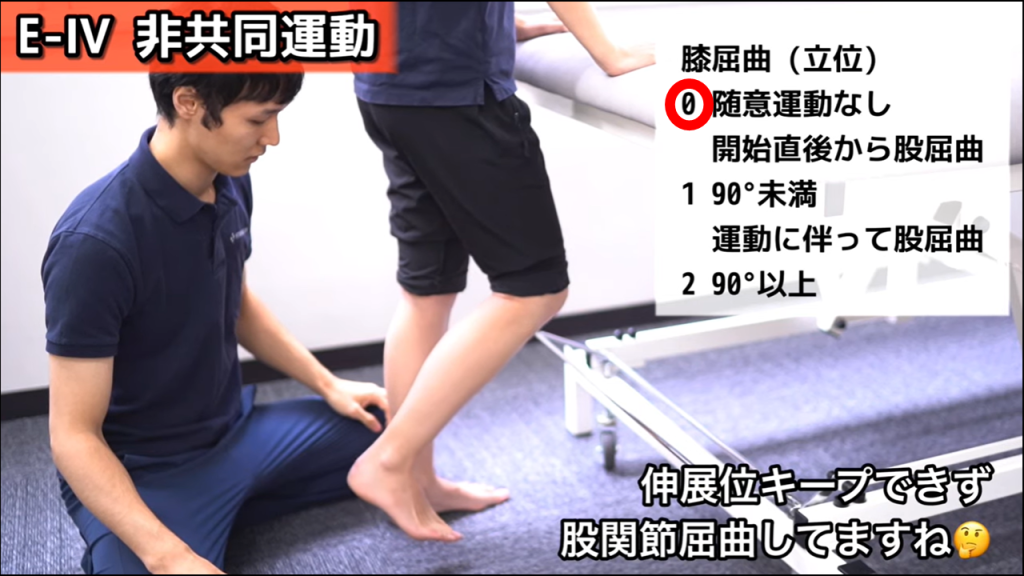

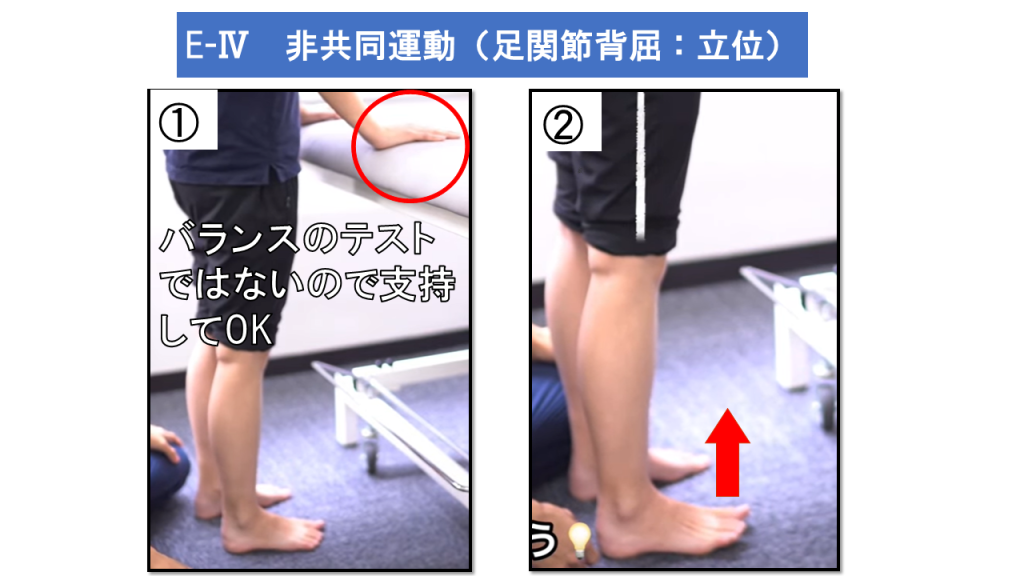

E‐Ⅳa.非共同運動(立位での膝関節屈曲)

【実施方法】

①股関節伸展位にて立ちます。バランスのテストではないため、支持物を持っていただいても構いません。

②股関節を伸展位のまま、膝関節のみを90°屈曲していきます。

【判定基準】

随意運動なし、開始直後から股関節が屈曲する:0点

90°未満、運動に伴って股関節が屈曲する:1点

90°以上屈曲可能:2点

【評価例】

E‐Ⅳb.非共同運動(立位での足関節背屈)

【実施方法】

①股関節伸展位にて立ちます。バランスのテストではないため、支持物を持っていただいても構いません。

②股関節を伸展位のまま、足関節のみを背屈していきます。

※骨盤が前傾位の方は股関節伸展が強くなってしまうので、少し足を前に出して評価しましょう。

【判定基準】

随意運動なし:0点

一部分可能:1点

全可動域可能:2

【評価例】

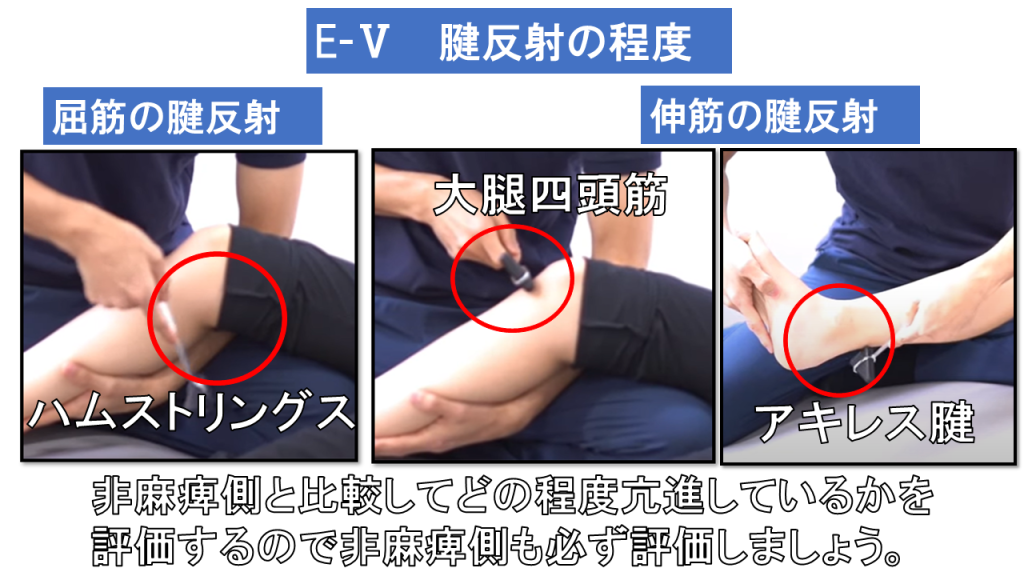

E-Ⅴ.腱反射の程度

E-ⅤはE-Ⅳの2項目がどちらも満点の方のみ行います。

【実施方法】

背臥位にてハムストリングス・大腿四頭筋・アキレス腱の腱反射を麻痺側・非麻痺側ともに評価します。

非麻痺側に比べ麻痺側の腱反射がどの程度亢進しているかを評価します。

【判定基準】

2/3が著名な亢進:0点

1/3が著名な亢進:1点

1/3が亢進(非麻痺側と同等):2点

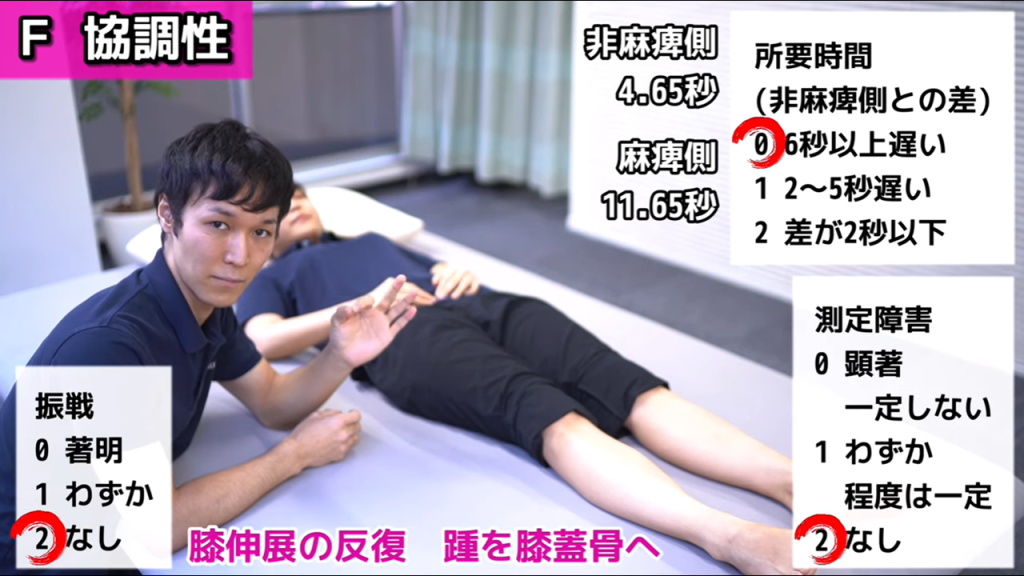

F.協調性

【実施方法】

①踵を反対下肢の膝蓋骨につけた状態にします。

②その状態から膝関節の伸展・屈曲の反復を5回行います。

その時の所要時間(非麻痺側との差)、測定障害の程度、振戦の程度を評価します。

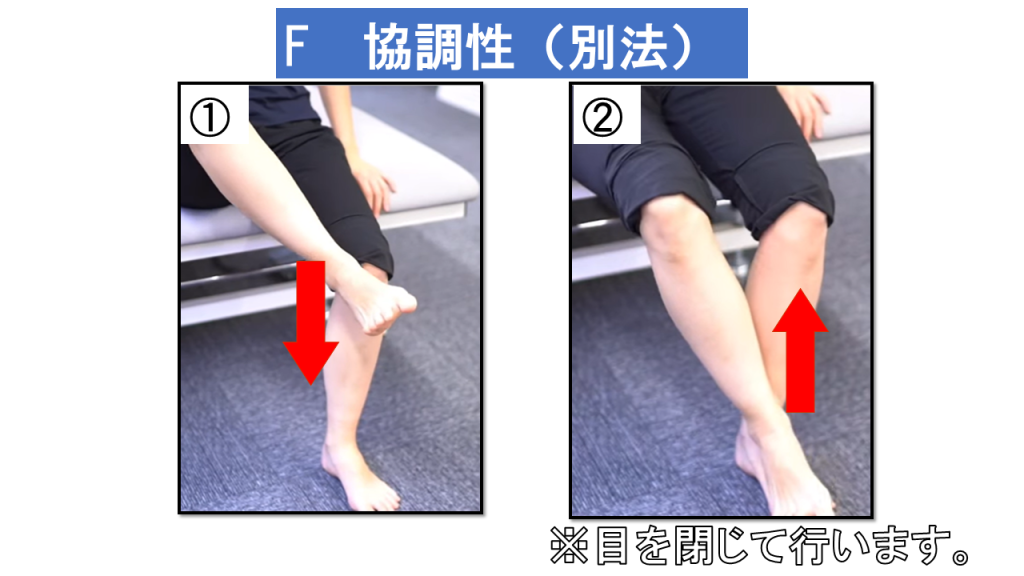

F.協調性(別報)

※論文によっては座位での評価もあります。

【実施方法】

①ベッドや椅子に座り、片方の踵を反対側の膝蓋骨に触れます。

②膝蓋骨に触れている踵を足関節まで滑らせていきます。

③足関節まで滑らせた踵を膝蓋骨まで戻します。

②・③を5回繰り返します。

【判定基準】

所要時間(非麻痺側と比較して)

6秒以上遅い:0点

2〜5秒遅い:1点

差があり2秒以内:2点

測定障害

顕著、一定しない:0点

わずか、程度は一定:1点

なし:2点

振戦

著明:0点

わずか:1点

なし:2点

【評価例】

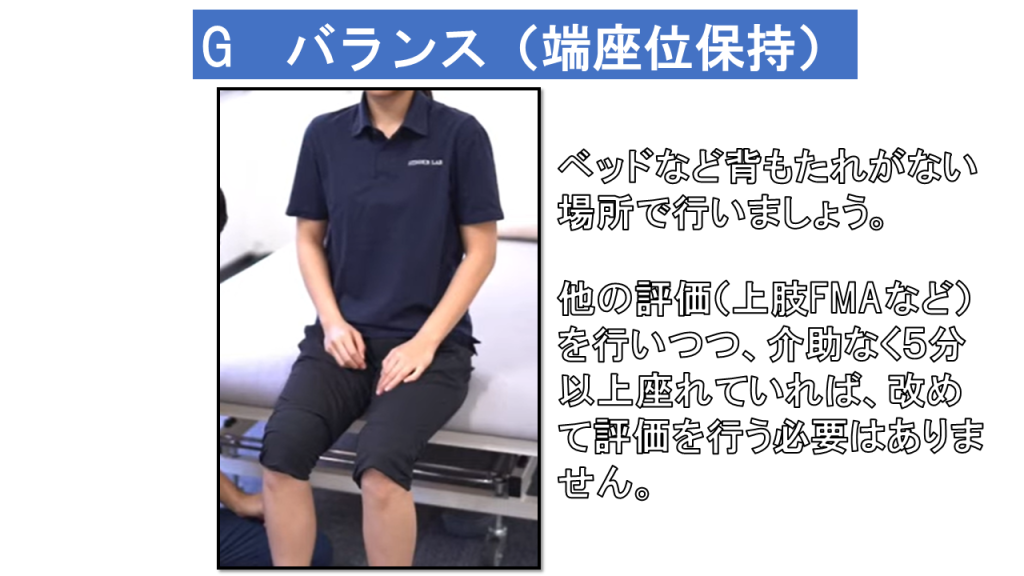

G.バランス(端座位保持)

【実施方法】

背もたれのないベッドに座り5分間端座位を保持できるかを評価します。

※他の評価を行なっている間に5分以上介助なく端座位が取れていれば改めて評価しなくても問題ありません。

【判定基準】

背もたれが必要:0点

ときどき介助が必要:1点

5分以上介助なく端座位が可能:2点

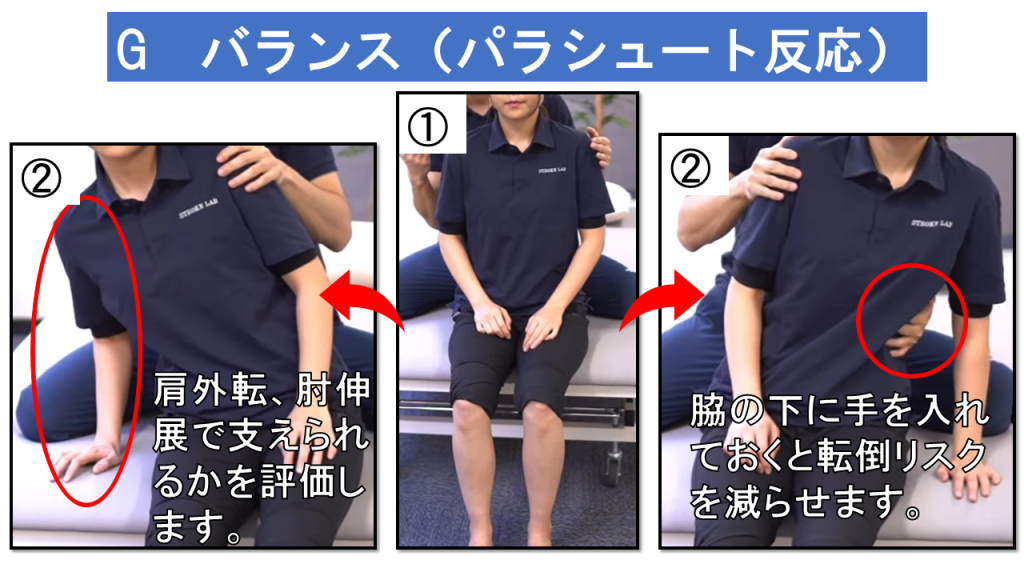

G.バランス(パラシュート反応)

【実施方法】

①ベッド上に端座位になってもらいます。

②検査者がわざと左右にバランスを崩させ、それに対して上肢の外転・伸展で手で支えられるかを評価します。

※転倒のリスクが高い評価になりますので、リスク管理や環境調整、評価の説明をきちんと行いましょう。

【判定基準】

反応なし:0点

一部分あり:1点

肘関節伸展・肩関節外転が出現:2点

麻痺側、非麻痺側の両方を評価します。

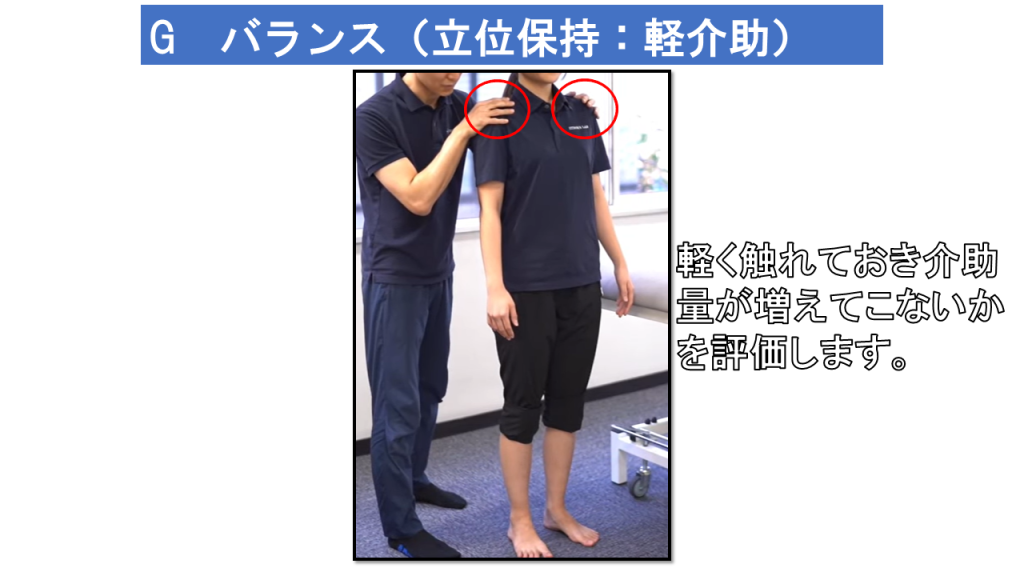

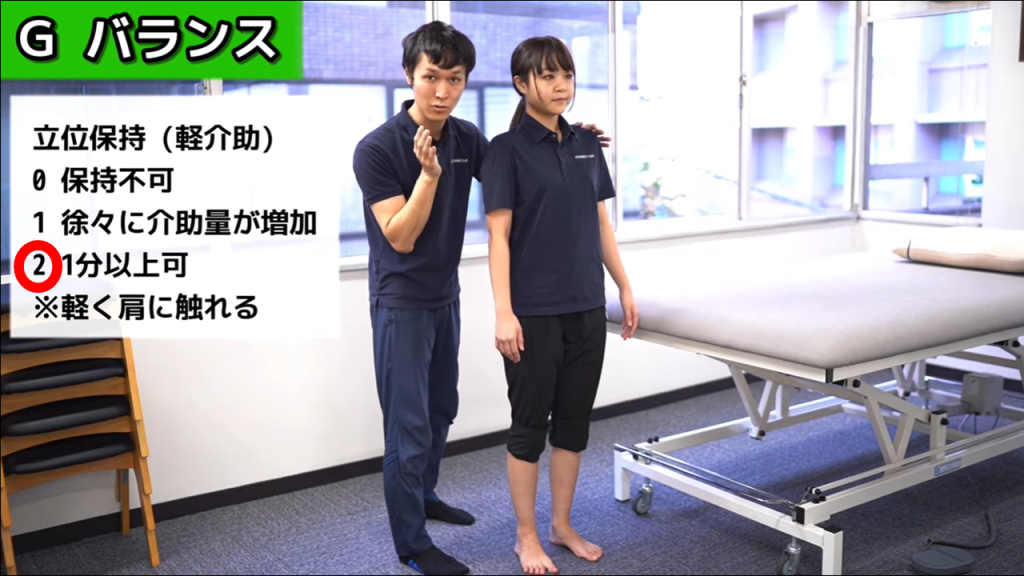

G.バランス(軽介助での立位保持)

【実施方法】

軽く肩に触れた状態で1分間立位を保持してもらいます。

※肩に触れる力は軽く触れる程度にしましょう。過介助になってしまうと立位保持の評価ができなくなってしまいます。

【判定基準】

保持不可能:0点

徐々に介助量が増加:1点

1分間可能:2点

【評価例】

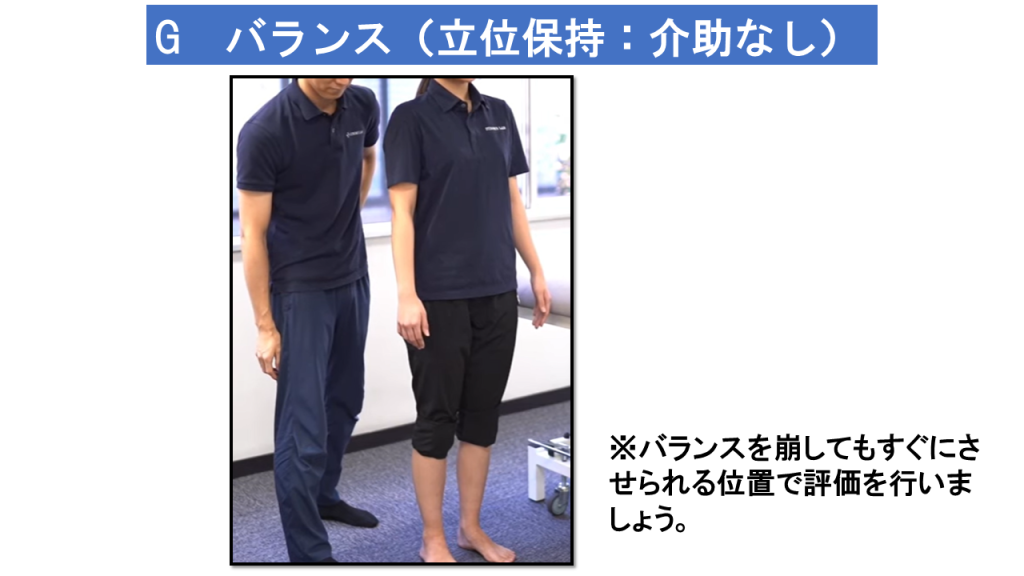

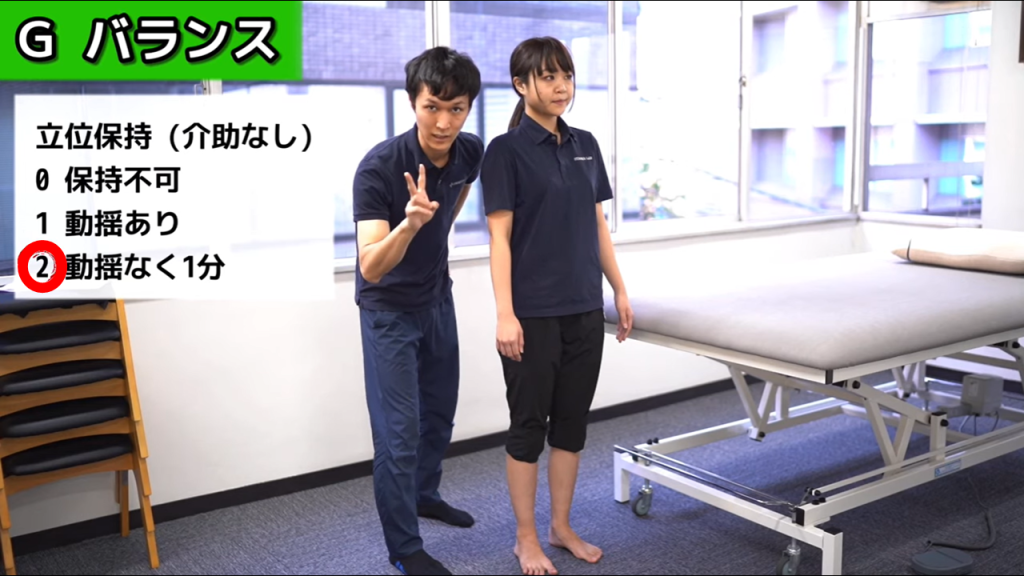

G.バランス(介助なしでの立位保持)

【実施方法】

介助がない状態で1分間立位が保持できるかを評価します。

※転倒リスクがあるため、必ずすぐ支えられる位置で評価を行いましょう。

【判定基準】

保持不可能:0点

動揺あり:1点

動揺なく1分間可能:2点

【評価例】

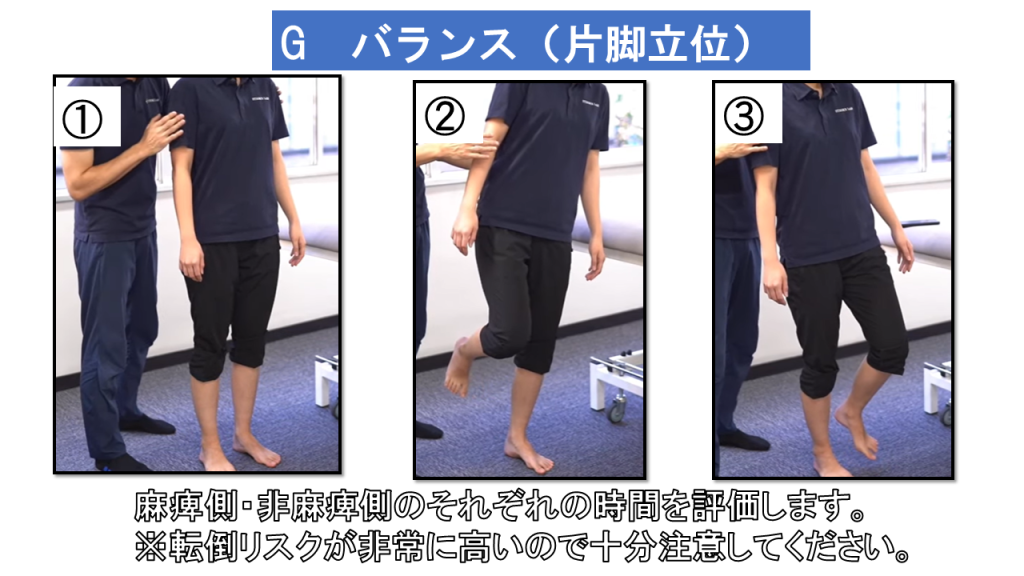

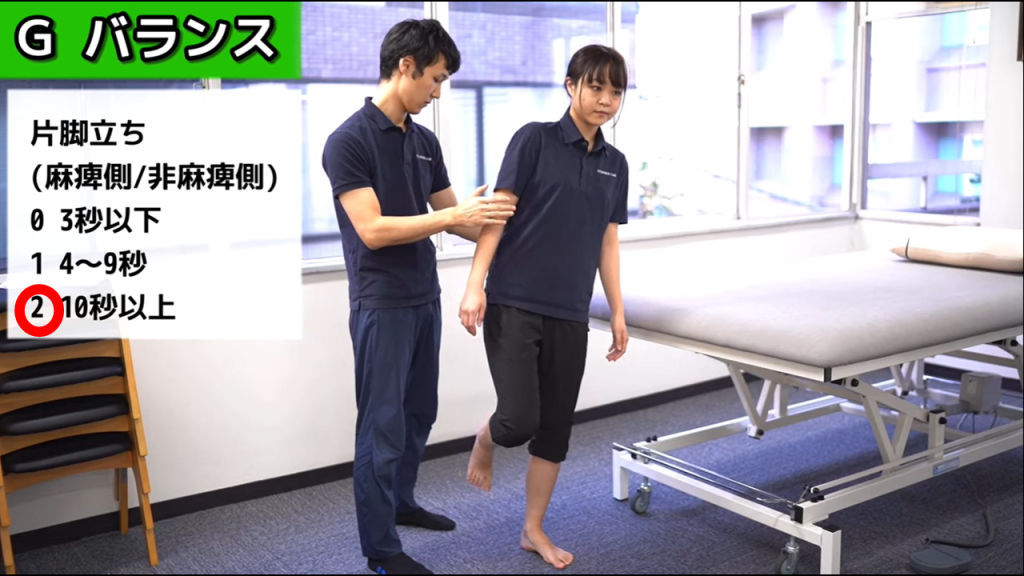

G.バランス(片脚立ち)

【実施方法】

麻痺側・非麻痺側の両方で片脚立位を行ない、保持できた時間を計測します。

※転倒リスクがあるのですぐ支えられる位置で評価を行いましょう。非麻痺側も神経学的に影響を受けることが多いため非麻痺側での評価の際も注意しましょう。

【判定基準】

3秒以下:0秒

4〜9秒:1点

10秒以上:2点

【評価例】

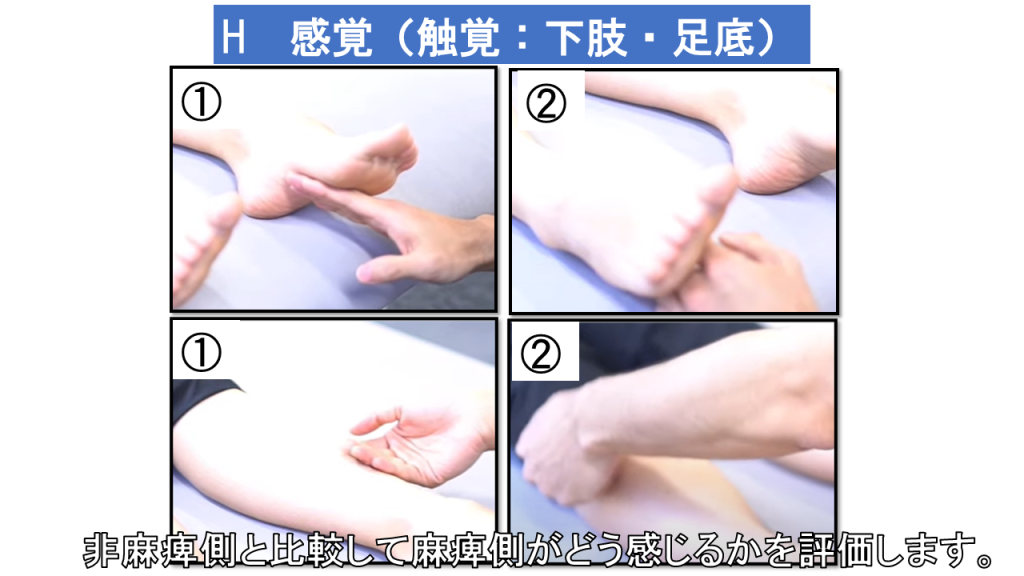

H.感覚(触覚)

【実施方法】

①非麻痺側の下肢に触れ、次に麻痺側に下肢に触れ非麻痺側と比較して麻痺側がどのように感じるかを評価します。

※麻痺側と非麻痺側の評価の際に触れる力は極力同じになるようにします。

【判定基準】

脱失:0点

鈍麻、異常感覚:1点

非麻痺側と同等:2点

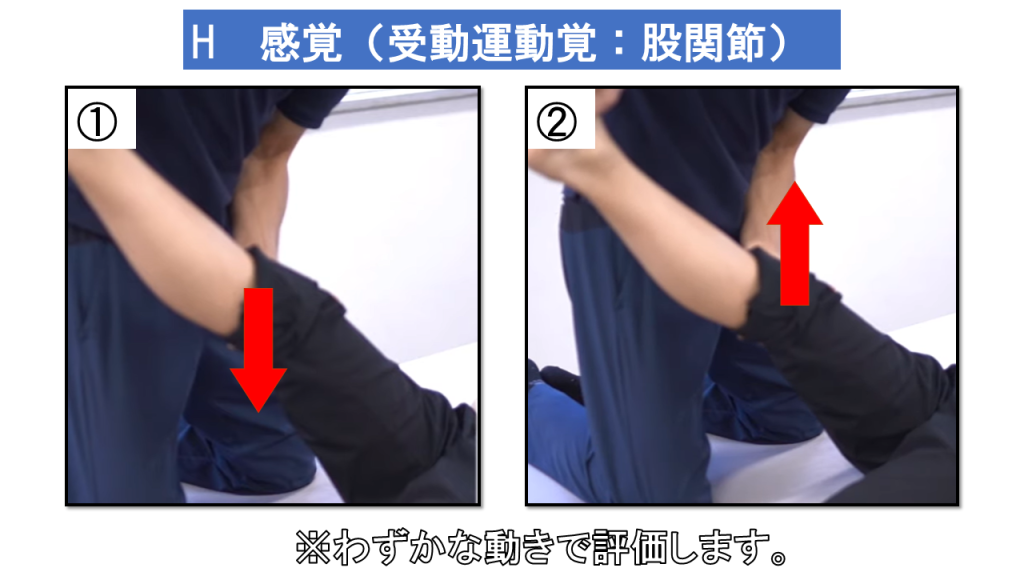

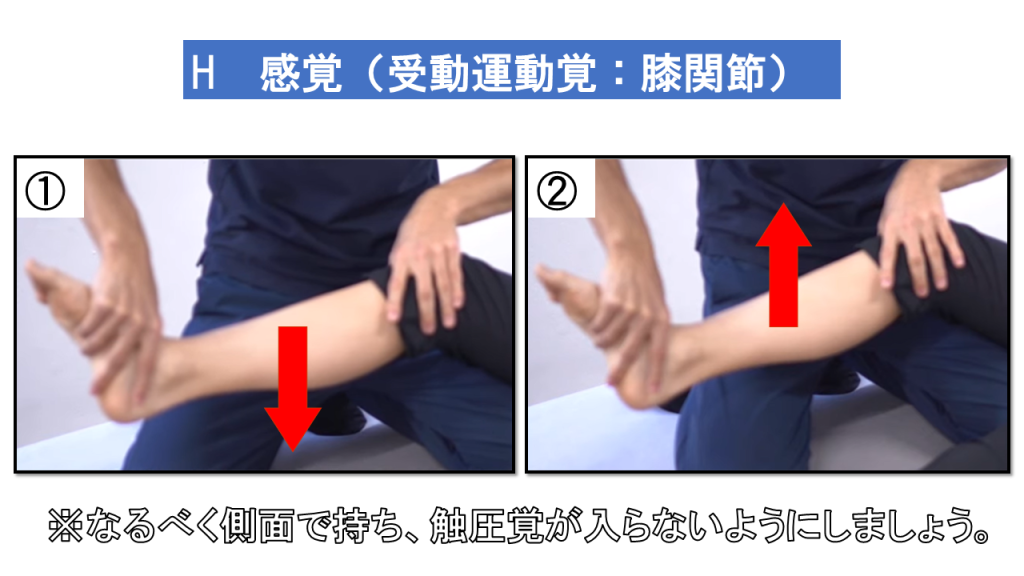

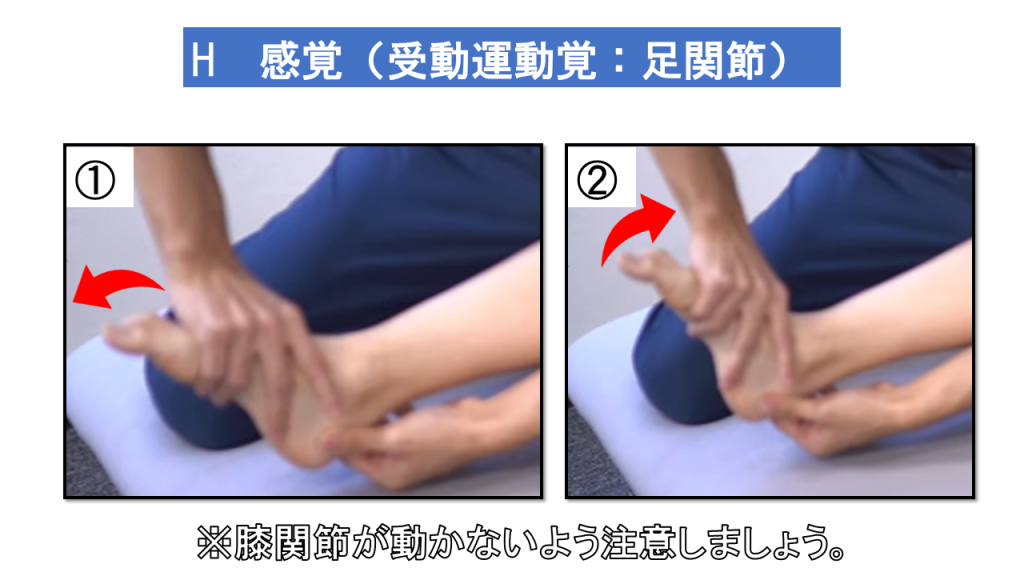

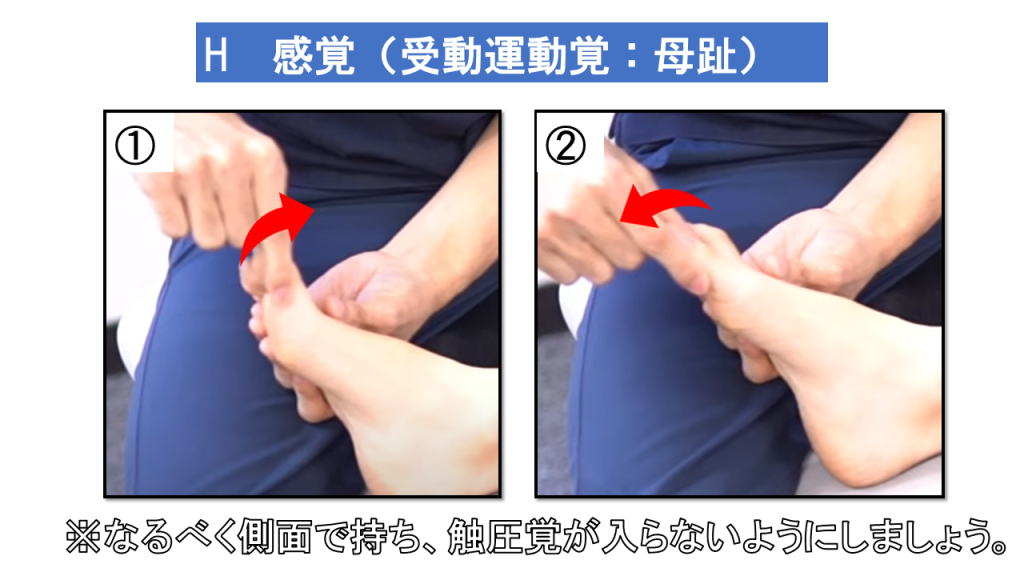

H.感覚(受動運動覚)

股関節、膝関節、足関節、母趾の4箇所で評価をしていきます。

【実施方法】

各部位を4回ずつ評価し行い、その中で何回正解したかを評価します。

① 目を閉じてもらいます。

②検査者が被験者の下肢を上下に動かし、どちらに動いたかを回答してもらいます。

※動かす際はなるべく側面から、手の全面で触れましょう。上下で触ると触圧覚で判断されてしまうので注意が必要です。

【判定基準】

2/4以下:0点

3/4:1点

正常:2点

股関節

膝関節

足関節

母趾

※母趾や膝関節の評価の際に膝関節が動いてしまわないよう注意しましょう。多くの感覚が入ってしまい正確な評価ではなくなってしまいます。

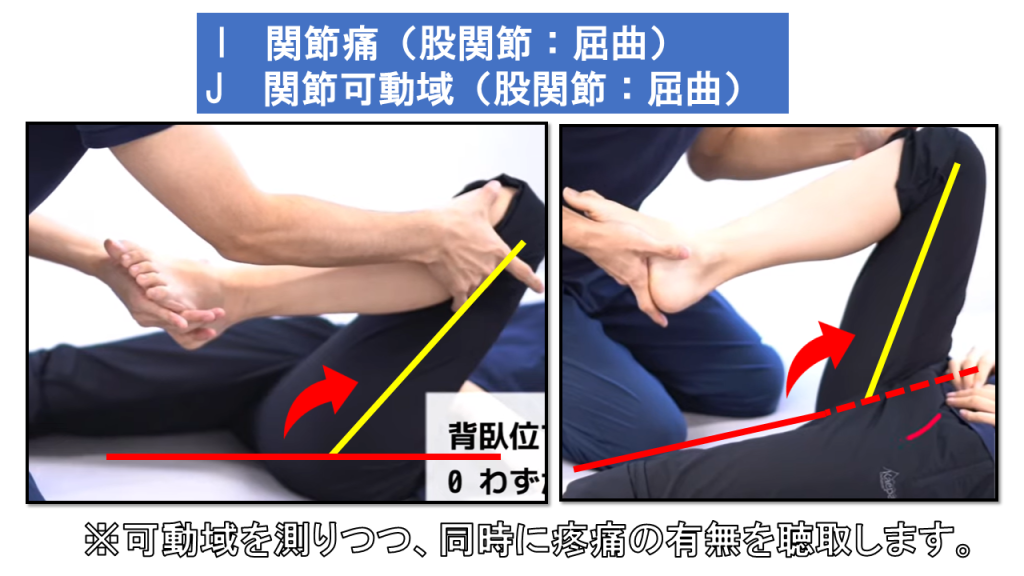

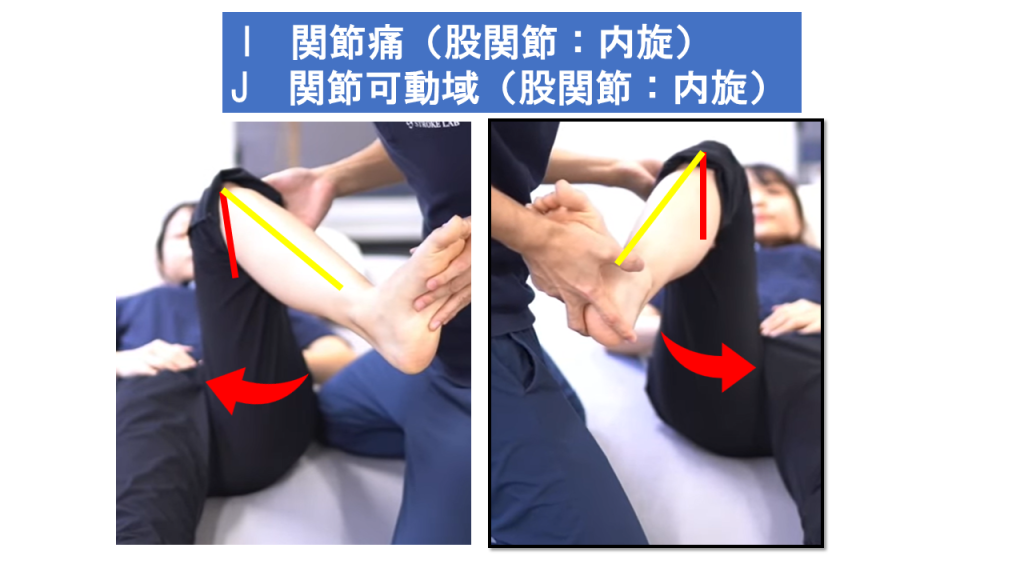

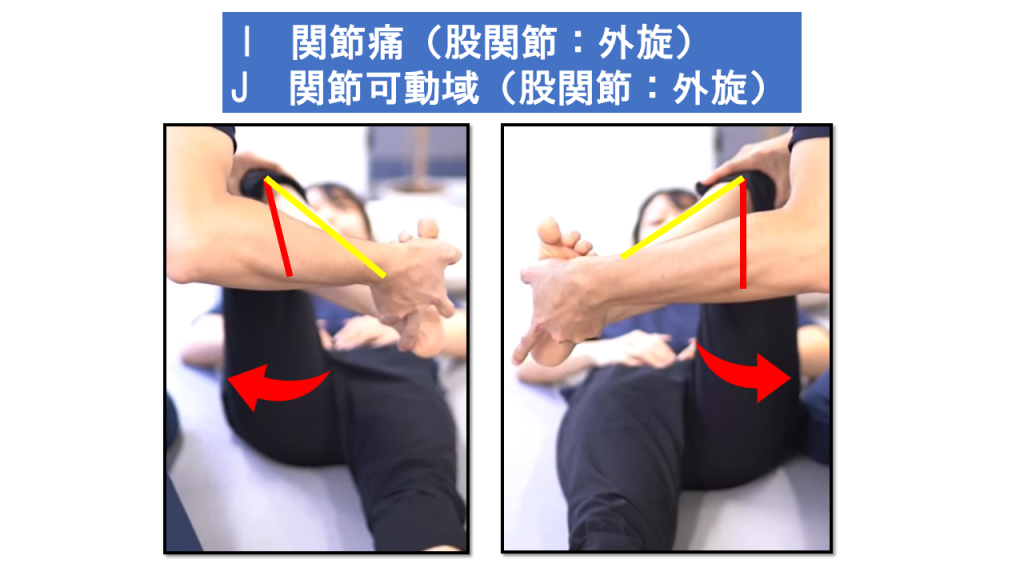

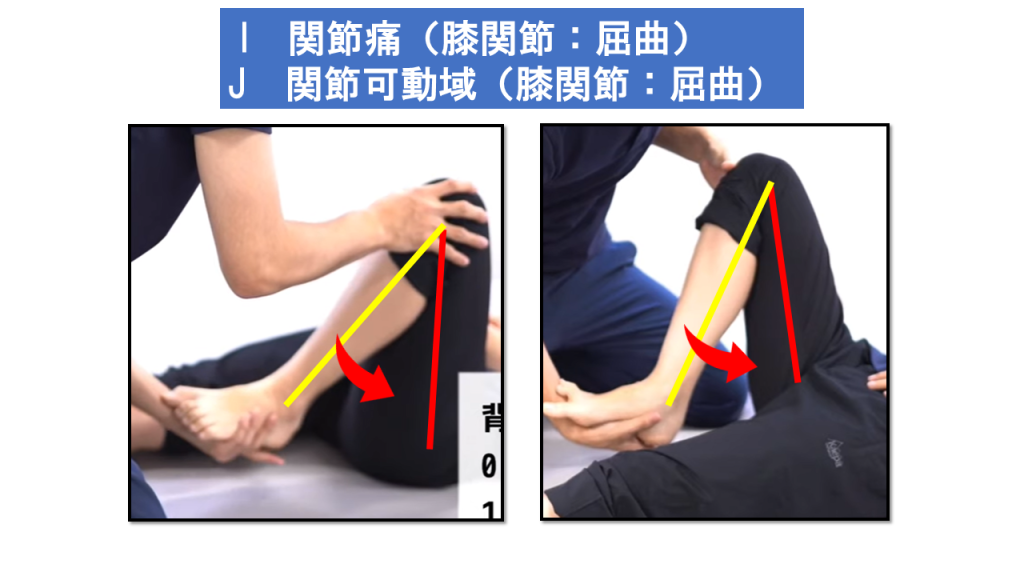

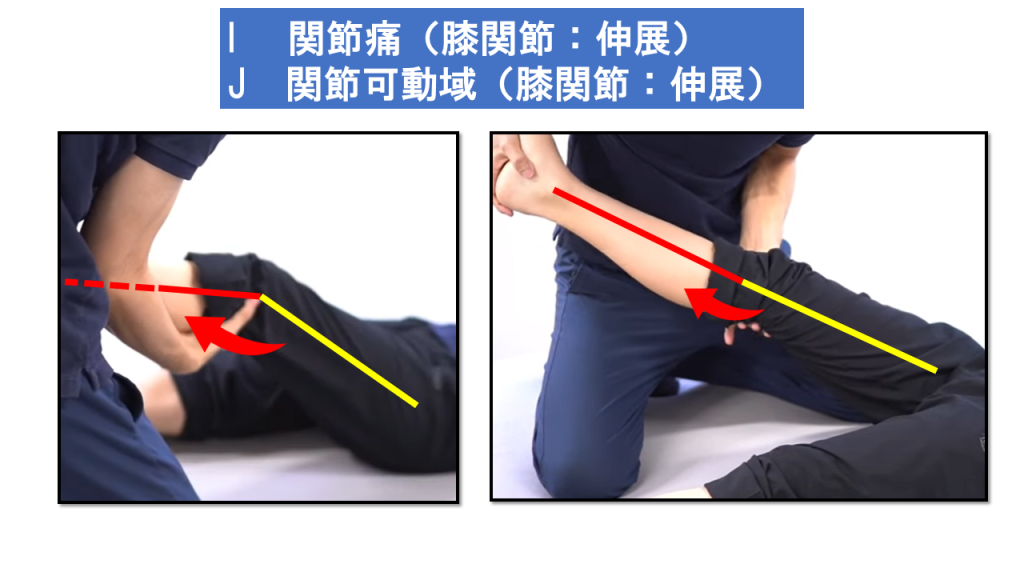

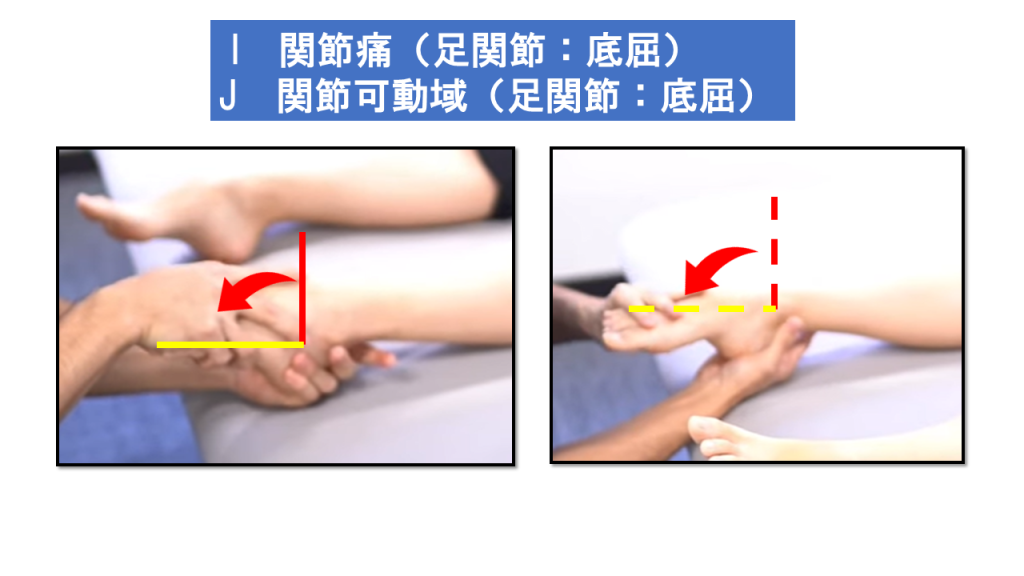

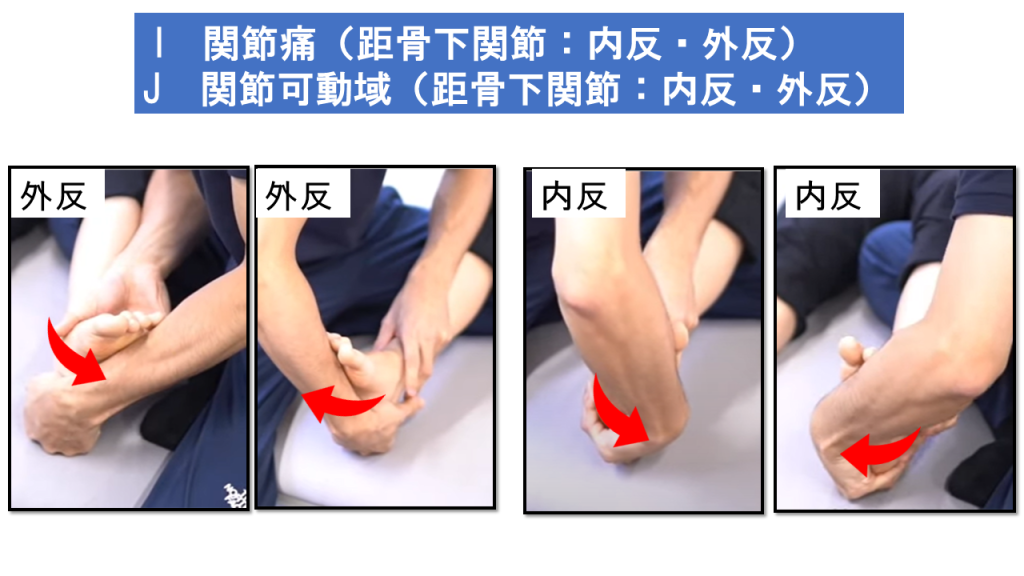

I.関節痛

※I.関節痛とJ.関節可動域は同じタイミングで評価を行います

【判定基準】

著明:0点

わずか:1点

なし:2点

J.関節可動域

※I.関節痛とJ.関節可動域は同じタイミングで評価を行います

【判定基準】

わずかな可動域:0点

制限あり:1点

非麻痺側と同等:2点

股関節、膝関節、足関節、距骨下関節の可動域と疼痛の有無を評価します。

関節可動域の評価は必ずゴニオメーターを使用しましょう。

股関節

屈曲、外転、内旋、外旋の可動域と疼痛の有無を評価します。

【参考動画】股関節屈曲・伸展の関節可動域検査

【参考動画】股関節内転・外転の関節可動域検査

https://www.youtube.com/watch?v=BjNx8ijdlUo&list=PLiSKzYGEBCICsNhGM040UuoS1hJ3j6izW&index=16

【参考動画】股関節内旋・外旋の関節可動域検査

https://www.youtube.com/watch?v=VjTAmoNNig8&list=PLiSKzYGEBCICsNhGM040UuoS1hJ3j6izW&index=17

膝関節

屈曲、伸展の可動域と疼痛の有無を評価します。

【参考動画】膝関節の関節可動域検査

https://www.youtube.com/watch?v=-LycvRd9dmk&list=PLiSKzYGEBCICsNhGM040UuoS1hJ3j6izW&index=47

足関節

背屈、底屈の可動域と疼痛の有無を評価します。

【参考動画】足関節の関節可動域検査

https://www.youtube.com/watch?v=icn7IdDUUx4&list=PLiSKzYGEBCICsNhGM040UuoS1hJ3j6izW&index=41

距骨下関節

内反、外反の可動域と疼痛の有無を評価します。

【参考動画】距骨下関節の関節可動域検査

https://www.youtube.com/watch?v=t0WvGo-CvQA&list=PLiSKzYGEBCICsNhGM040UuoS1hJ3j6izW&index=39

シーン1: 初診と評価

田中先生は、石川さんのリハビリテーション計画を立てるため、彼の上肢機能を評価することにしました。Fugl-Meyer Assessment(FMA)を用いて、石川さんの上肢運動機能、感覚、バランス、関節可動域、関節痛の状態を詳しく確認します。

田中先生: 「石川さん、今日は上肢の評価を行います。FMAという評価スケールを使って、現在の機能を詳しく見ていきますね。」

石川さん: 「はい、お願いします。まだ腕の動きが不自由で、日常生活に支障があります。」

シーン2: FMAによる評価

田中先生は、FMAの評価用紙を使い、上肢の運動機能を中心に評価を進めます。石川さんは、肩の屈曲や肘の伸展が部分的にしかできず、感覚の鈍麻も見られました。

田中先生: 「石川さん、肩の屈曲は部分的にしかできていないですね。でも、肘の伸展は少しずつ改善してきています。感覚も少し鈍いようですが、これもリハビリで改善を目指しましょう。」

石川さん: 「そうですね。少しずつでも良くなっていると感じられると、やる気が出ます。」

シーン3: 上肢運動機能の練習

田中先生は、石川さんに対して具体的な上肢運動機能の練習を提案します。まずは屈筋共同運動の練習から始めます。

田中先生: 「石川さん、今日は上肢の屈筋共同運動を練習します。まずは肘を曲げて、手を顔の前に持ってきてみてください。」

石川さん: 「はい、やってみます。」

石川さんは、田中先生の指導に従い、肘を曲げて手を顔の前に持ってくる練習を繰り返します。最初は難しそうでしたが、徐々に動きがスムーズになっていきます。

シーン4: 伸筋共同運動の練習

次に、田中先生は石川さんに伸筋共同運動の練習を行わせます。肩の伸展や肘の伸展を意識して行う練習です。

田中先生: 「次は伸筋共同運動です。肩を伸ばして、手を遠くに伸ばすようにしてみましょう。」

石川さん: 「わかりました。」

石川さんは、田中先生の指導に従い、肩を伸ばして手を遠くに伸ばす練習を繰り返します。初めはぎこちない動きでしたが、練習を続けるうちに徐々に改善が見られました。

シーン5: 感覚と関節可動域の評価と練習

田中先生は、石川さんの感覚と関節可動域の評価も行います。感覚の評価では、非麻痺側と麻痺側の触覚や受動運動覚を比較し、関節可動域の評価では、肩や肘の可動域を確認します。

田中先生: 「石川さん、次は感覚の評価です。こちらの手を触ってみて、どちらが感じやすいか教えてください。」

石川さん: 「左手は少し鈍い感じがします。」

田中先生: 「わかりました。感覚の練習もリハビリの一環として行っていきましょう。」

シーン6: 経過観察と成果

数週間のリハビリを経て、石川さんの上肢機能には大きな改善が見られました。田中先生は、FMAの再評価を行い、石川さんの進捗を確認します。

田中先生: 「石川さん、今回の評価結果ですが、上肢の運動機能がかなり改善していることが分かります。特に、肩の屈曲や肘の伸展がスムーズになっていますね。」

石川さん: 「本当にありがとうございます、田中先生。これで日常生活が少し楽になりました。」

患者の点数例

| 患者ID | 上肢運動機能 | 手指運動機能 | 下肢運動機能 | 感覚機能 | バランス | 関節可動域 | 痛み | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 001 | 30/66 | 10/14 | 28/34 | 12/24 | 10/14 | 20/24 | 32/44 | 142/220 |

| 002 | 40/66 | 12/14 | 30/34 | 20/24 | 12/14 | 22/24 | 40/44 | 176/220 |

| 003 | 25/66 | 8/14 | 22/34 | 18/24 | 8/14 | 18/24 | 28/44 | 127/220 |

| 004 | 50/66 | 14/14 | 32/34 | 24/24 | 14/14 | 24/24 | 40/44 | 198/220 |

| 005 | 35/66 | 10/14 | 26/34 | 16/24 | 10/14 | 20/24 | 36/44 | 153/220 |

研究報告:

- Nijland et al. (2010) – Predicting Functional Outcome after Stroke: The Influence of Neglect on Basic Activities in Daily Living

- Stinear et al. (2017) – Prediction of Motor Recovery after Stroke: Advances in Biomarkers

-脳卒中後の運動回復の予測: バイオマーカーにおける進歩

- Prabhakaran et al. (2008) – Post-Stroke Upper Limb Recovery and Outcome: The Proportional Recovery Model

– 脳卒中後の上肢の回復とアウトカム: 比例回復モデル

- Winters et al. (2016) – How to Measure Recovery in the Upper Extremity after Stroke: A Systematic Review

参考文献

Duncan PW, Goldstein LB, Horner RD, Landsman PB, Samsa GP, Matchar DB. Similar motor recovery of upper and lower extremities after stroke. Stroke. 1994 Jun 1;25(6):1181-8.

STROKE LABの療法士教育/自費リハビリを受けたい方はクリック

臨床の結果に悩んでいませんか?脳科学~ハンドリング技術までスタッフ陣が徹底サポート

厳しい採用基準や教育を潜り抜けた神経系特化セラピストがあなたの身体の悩みを解決します

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)