2024年最新:脳卒中片麻痺に効果的な下肢CI療法の方法と注意点

論文を読む前に

テーマ:脳卒中後の運動麻痺に対する下肢CI療法の有用性や注意点

金子先生: 丸山さん、今日は脳卒中患者さんの運動麻痺に対する下肢の制約誘導療法(Constraint-Induced Movement Therapy, CI療法)について話しましょう。下肢へのCI療法はまだ上肢に比べると研究が少ないですが、その有用性が示されつつあります。

丸山さん: ありがとうございます、先生。CI療法は上肢に効果があるとよく聞きますが、下肢にも応用できるのですね。

金子先生: その通りです。CI療法は、患者の麻痺側の下肢を積極的に使わせることで、機能回復を促進するリハビリテーション技法です。主に「学習された不使用」を克服するために開発されたもので、麻痺した肢を使うことを避ける習慣を改善し、機能を取り戻すことを目指しています。

1. CI療法の有用性

金子先生: 脳卒中後の運動麻痺に対する下肢のCI療法は、特に歩行能力の改善に有効です。ある研究では、脳卒中患者に対して2週間の集中トレーニングを行った結果、下肢の運動機能と歩行速度の顕著な改善が見られました。この研究では、麻痺側の脚を使うことを強制し、非麻痺側の脚を拘束して使用を制限しました。

丸山さん: なるほど。つまり、麻痺側の脚を使わざるを得ない状況を作り出すことで、患者さんがその脚を再び使い始めるということですね。

金子先生: そうです。そして、下肢のCI療法の一つの特徴は、「重複動作訓練(repetitive task practice)」が含まれることです。これは、同じ動作を繰り返し練習することで、脳の可塑性を促し、新しい神経回路の形成を助けます。このアプローチは、麻痺側の脚に負荷をかけ、筋力と持久力の向上を図るために非常に効果的です。

2. 注意点

金子先生: ただし、下肢のCI療法にはいくつかの注意点があります。まず、患者のモチベーションを高く保つことが重要です。上肢に比べて、下肢のCI療法は身体的にハードであり、特に最初の数日間は筋肉痛や疲労感が強くなることがあります。

丸山さん: 確かに、歩行練習や立ち上がり動作の反復は、患者さんにとってかなりの負担になりそうです。

金子先生: その通りです。次に、CI療法を行う際は患者の体力や健康状態をよく把握しておくことが大切です。特に心肺機能や筋骨格系の健康状態に問題がある場合、無理に訓練を続けると逆効果になることがあります。

丸山さん: なるほど、患者さんの健康状態を常に確認しながら進める必要があるのですね。他にはどんな注意点がありますか?

金子先生: もう一つ重要なのは、バランスのリスクです。麻痺側の脚を多く使わせると、バランスを崩しやすくなる可能性が高まります。転倒防止のために、安全な環境で訓練を行うことが必要です。床にクッションを敷いたり、手すりを使ったりして、患者の安全を確保しましょう。

丸山さん: 転倒防止は大事ですね。他にも、患者さんに痛みがないかどうかも確認する必要がありますね。

金子先生: その通りです。また、CI療法では患者の疲労度を常にモニタリングし、無理をさせないようにすることも大切です。疲労が過度になると、リハビリの効果が逆に低下するだけでなく、患者の意欲も失われてしまいます。

3. 臨床応用の具体例

金子先生: 実際の臨床応用としては、例えば階段の昇降や、ゆっくりとした歩行から始め、徐々に負荷を上げていくのが良いでしょう。歩行訓練では、手すりや歩行補助具を使用して安全を確保しつつ、麻痺側の脚にできるだけ体重をかけるよう指導します。

丸山さん: 手すりを使いながらの階段昇降などで、バランス感覚と筋力を鍛えるのですね。

金子先生: そうです。また、麻痺側の下肢に重点を置いた運動として、座位での足踏みや、立位での膝の屈伸運動などがあります。これらの運動は、筋力向上とともに、麻痺側の感覚入力を増やし、神経の再学習を促進します。

丸山さん: 具体的なエクササイズのアイデア、非常に参考になります!今後、患者さんに安全かつ効果的なリハビリを提供するために、これらのポイントをしっかりと頭に入れておきます。

金子先生: 素晴らしいですね。下肢のCI療法はチャレンジングな面もありますが、正しい手順と注意を守って実施すれば、患者さんに大きな利益をもたらします。今後の臨床でぜひ活かしてください。

丸山さん: はい、先生。ありがとうございます!しっかりと学んでいきます。

まとめ

脳卒中後の下肢のCI療法は、麻痺側の下肢を積極的に使わせることで、歩行能力や筋力の改善を図る効果的なアプローチです。ただし、患者のモチベーション維持、健康状態のモニタリング、バランスリスクの管理、疲労度のチェックなど、いくつかの重要な注意点を考慮しながら進めることが求められます。臨床では、患者の個別の状態に合わせた安全で効果的なリハビリを提供することが重要です。

論文内容

カテゴリー

脳科学系

タイトル

急性期~亜急性期における下肢CI療法について急性期~亜急性期における下肢CI療法について

Constraint-Induced Movement Therapy for the Lower Paretic Limb in Acute and Sub-Acute StrokeAustin Journal of Cerebrovascular Disease & Stroke Ribeiro TS et al.(2015)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・下肢CIMTの現状を知り、自ら考え、臨床応用しようと思い、本論文に至る。

内 容

背景

・脳卒中後の患者はしばしば障害により、非麻痺側優位の動作となり、麻痺側の参加が抑制されることにより学習性の不使用を生じる。

・1950年代と60年代の動物実験から開発されたCI療法(CIMT)は、脳卒中片麻痺の上肢リハビリに非常に有効であることが証明されています。この治療法は、麻痺側の使用を促し、学習性の不使用の影響を減じ、脳の構造および機能における積極的な変化を促進する。CIMTは麻痺側下肢の治療のためにも適応されたが、上肢と比較し研究が少ない。脳卒中後、下肢CIMTを適用することは、運動機能およびこれらの四肢で行われる機能的活動に重要な影響を及ぼし、良好な結果を示した。

・脳卒中後の初期段階では、CIMTは下肢の十分な運動機能の獲得に貢献し、より良い回復を促進するために最も良好に脳可塑性を有する段階で作用する。しかし、下肢CIMTは、上肢と同様に慢性期にも一般的に適用される。

目的

・ここでは、脳卒中後の急性期~亜急性期における下肢CIMTの使用に焦点を当て議論する。

内容

・上肢のCIMTでは1日6時間は行う必要があります。障害の重症度に応じて、1日数時間、10~15日、麻痺側の反復の課題指向型トレーニングを実施します。そして、その機能を活かすために患者の実環境への行動療法「trasnfer package」をします。非麻痺側四肢を拘束し起きている間積極的に麻痺側を使用します。

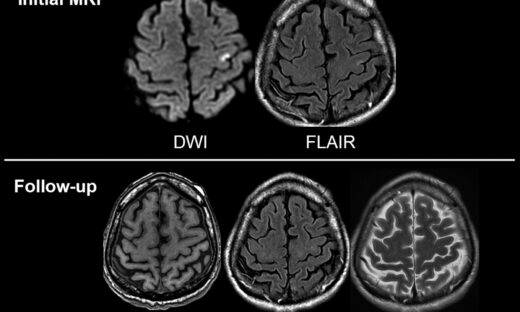

・Taubらにより発表されたCIMTの論文では脳の構造および機能に大きな変化を伴うことを示し、これらの変化は治療によって引き起こされる運動機能の改善の程度に関連することを示す多くの実験を記載している。Brain imagingおよびmapping技術は、CIMT後に、両側の感覚運動野の灰白質の増加および病変後脳組織の減少を伴い、麻痺側に関する皮質表現の領域の増加があることを実証した。

・脳機能の再編成は、下記のような多くの方法で行われます。

1 – 侵された機能のために以前は活動していなかった隣接領域がアクティブになり、損傷領域の役割を果たす

2 – 麻痺側四肢運動に関連した興奮性およびニューロン動員の増加

3 – 通常は対側四肢の動きを制御する領域である患肢同側の運動皮質の動員

・1997年にE. Taubsチームを代表するDuncanは、CIMTを下肢に用いて慢性脳卒中患者の治療を記述した最初の原稿を発表した。治療は、非麻痺側下肢を拘束し、1日7時間ごとに休憩を取って3週間連続して集中的な下肢活動(例:トレッドミルと平地歩行、立ち座り、階段を上る、バランス運動)を行った 。全ての患者は、一般的なトレーニングを行った対照群と比較し、測定されたパラメーターにおいて有意な改善を示した。 Taubらは脳卒中患者の大部分は、初期段階で悪い歩行パターンを学習していたが、再びそのパターンを脱し歩いたことを報告している。この理由から、患者の下肢活動に言及するとき、「学習された不使用」の代わりに「学習された誤用」を使用することを好む。

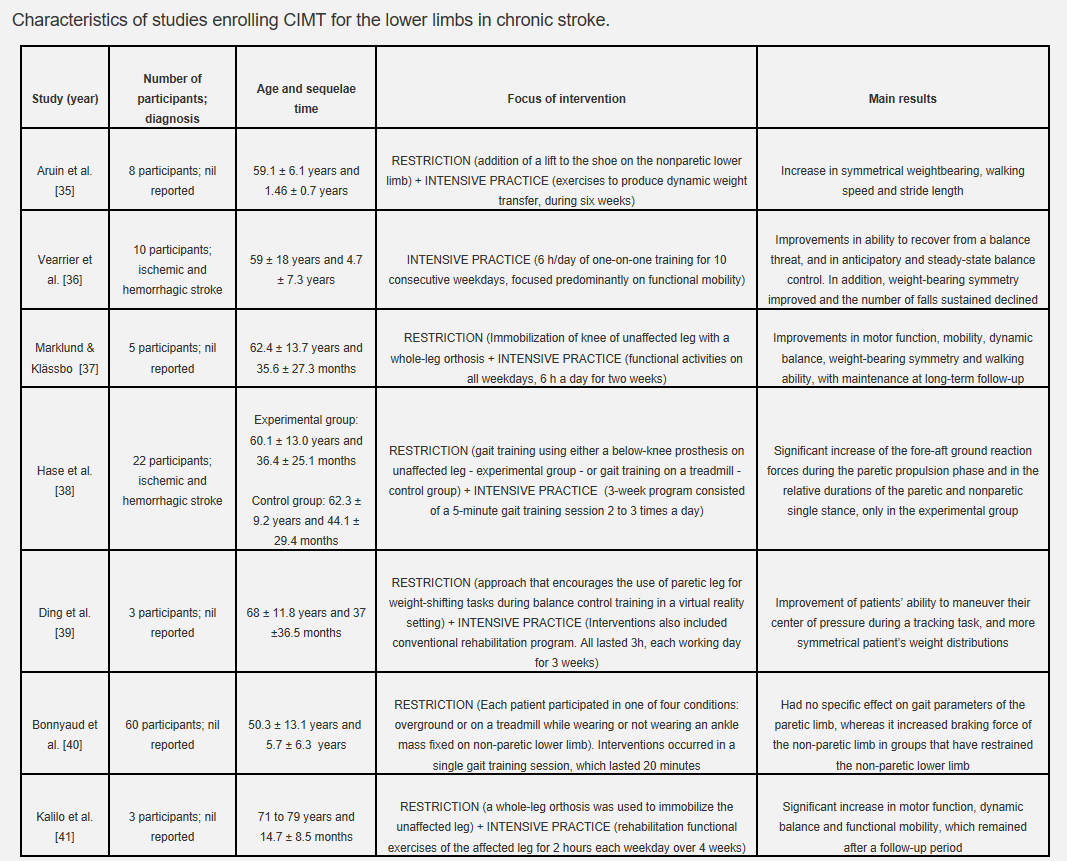

・下肢については、CIMTを実施するのに必要な最小限の運動量の正確な定義はない。表1は、慢性脳卒中患者の下肢のCIMTを用いて実施された研究を記載している。

・慢性期の脳卒中患者に関するほとんどの研究で下肢CIMTの良好な結果が報告されていますが、脳卒中後早期に治療を適用するとより良い結果が出現することが期待されます。自発的な回復は脳卒中後最初の数週間で起こることが知られており、脳可塑性の能動的なプロセスであり、発症後3~6ヶ月の間にプラトーに達する傾向がある。したがって、CIMTの早期適用は、運動訓練に対する最良の応答が期待でき、したがって、遅く適用した場合よりも良好な結果を得ることが示唆される。

・脳卒中後の麻痺側下肢治療のために、CIMTは、特に急性および亜急性期の運動回復において、刺激的で有望な結果を示している。 しかしながら、脳卒中後の最初の段階における少数の研究では、この治療法を下肢に適用する最良の時期についての議論が依然として必要とされている。

明日への臨床アイデア

上記論文を基に臨床応用するにあたって、具体的なトレーニング手順、効果についてまとめたいと思います。

トレーニング手順

初期評価と目標設定

- 目的: 患者の運動能力、バランス、歩行パターンの評価を行い、個々のニーズに応じたリハビリ目標を設定します。

- 手順: 脳卒中の影響で麻痺した下肢の筋力、可動域、協調性、バランス機能などを詳細に評価し、非麻痺側下肢の拘束が安全に行えるかを確認します。

トレーニングの導入

- 目的: 初めてのトレーニングで患者がプログラムに慣れるようにし、非麻痺側下肢の拘束を導入します。

- 手順: 非麻痺側下肢をソフトなブレースやスリングで拘束し、麻痺側下肢に負荷をかけた軽い運動から始めます。患者が不安を感じないように、最初は短時間のトレーニングセッションを設けます。

集中的な下肢活動

- 目的: 麻痺側下肢の運動能力とバランス機能を改善するための集中的な訓練を行います。

- 手順:

- トレッドミル歩行: 支持具を使用して安全に行い、歩行パターンの改善を目指します。速度や傾斜を徐々に増加させます。

- 平地歩行: さまざまな速度と距離で歩行練習を行い、麻痺側下肢の負荷を調整します。

- 立ち座り練習: 椅子から立ち上がり、座る動作を繰り返し行い、麻痺側下肢の筋力を強化します。

- 階段昇降: 初めは低いステップから始め、徐々に高さを増やしていきます。

- バランス運動: 片足立ちや重心移動の練習を行い、麻痺側下肢のバランス機能を向上させます。

休憩の取り方

- 目的: トレーニング中に適切な休息を取り、過度な疲労を避けることで、持続的な訓練を可能にします。

- 手順: 1時間ごとに10〜15分の休憩を取り、患者の疲労度や体調に応じて調整します。休憩中には軽いストレッチや深呼吸を行い、筋肉をリラックスさせます。

トレーニングの継続と適応

- 目的: 患者の進捗に応じてトレーニングの内容を調整し、モチベーションを維持します。

- 手順: 定期的に評価を行い、トレーニングの強度や内容を見直します。患者の体力や機能の向上に応じて、より挑戦的な課題を追加していきます。

効果

- 筋力と機能の向上: 麻痺側下肢の筋力と協調性が向上し、日常生活動作(ADL)や歩行能力が改善されます。

- バランスの向上: 麻痺側下肢の安定性が増し、転倒リスクが低減します。

- 歩行パターンの改善: 「学習された誤用」の修正が進み、効率的で自然な歩行パターンが再学習されます。

- 精神的・心理的効果: 自己効力感の向上やリハビリへのモチベーションが高まり、患者の生活の質(QOL)が向上します。

これらの手順と下記に示す注意点(コツ)を守りながら、脳卒中患者の下肢に対するCI療法を進めることで、より効果的なリハビリテーションを実現できます。

新人療法士が下肢CI療法を行う際のコツ

脳卒中患者の下肢のCI療法(制約誘導療法)を新人療法士が行う際のコツを以下に7つ示します。

1. 患者の評価と準備

- 施術を始める前に、患者の体力、運動能力、バランス感覚、筋力を十分に評価することが重要です。特に心肺機能や既存の筋骨格系の問題がないかを確認し、安全に訓練を進められるかを判断します。

- 評価の際には、筋力テストだけでなく、患者の動作パターンや姿勢、痛みの有無についても詳細に確認しましょう。

2. 漸進的な負荷設定

- 初めての訓練では、軽い負荷から始め、徐々に強度を上げていくようにします。急な負荷増加は患者の体に過度なストレスを与え、リハビリの継続を妨げる原因になります。

- 患者の反応を見ながら、少しずつ負荷を増やしていき、患者がトレーニングに適応できるようにします。

3. 安全な環境の確保

- トレーニング中は常に患者の安全を第一に考えます。特に下肢のCI療法ではバランスを崩しやすいため、転倒を防ぐための措置(手すりの使用、クッションマットの配置など)が必要です。

- トレーニング環境を整え、必要に応じて補助具や支援者を配置し、安全に運動を行えるようにしましょう。

4. 患者のモチベーション維持

- リハビリは長期にわたることが多いため、患者のモチベーションを維持することが重要です。患者の目標を設定し、その達成に向けて小さな成功体験を積み重ねることで、やる気を引き出します。

- 目標設定の際には、患者の希望を尊重し、現実的で達成可能な目標を一緒に考えましょう。

5. 適切な休息と回復の管理

- 集中的なリハビリを行う場合でも、患者が過度の疲労を感じないように、適切な休息を挟むことが必要です。特に高齢の患者や持病がある場合は、負荷と休息のバランスを慎重に管理します。

- 患者の疲労度や痛みの訴えに注意を払い、必要に応じて休息を取るように指導しましょう。

6. 全身のバランスを考慮したトレーニング

- 下肢のCI療法を行う際は、麻痺側の脚だけでなく、全身のバランスを意識したトレーニングを行うことが重要です。体幹の安定性や上肢のサポートもリハビリの効果に影響を与えます。

- 立位や歩行練習の際には、体幹の安定性を意識し、バランスを保ちながら麻痺側の脚に体重をかける練習を行います。

7. フィードバックを積極的に活用

- 患者に対して積極的なフィードバックを行い、動作や姿勢の改善点を具体的に伝えます。ポジティブなフィードバックは患者の自信を高め、トレーニングへの積極性を促進します。

- フィードバックを行う際には、患者が理解しやすいようにシンプルな言葉を使い、できている部分を褒めながら改善点を指摘しましょう。

これらのポイントを考慮しながら、脳卒中患者の下肢のCI療法を進めることで、より安全で効果的なリハビリテーションが可能になります。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)