【2025年版】視床内側膝状体の役割とは?:聴覚障害の評価とリハビリについて解説!

はじめに

本日は視床内側膝状体について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床内側膝状体とは?

解剖学的側面

部位

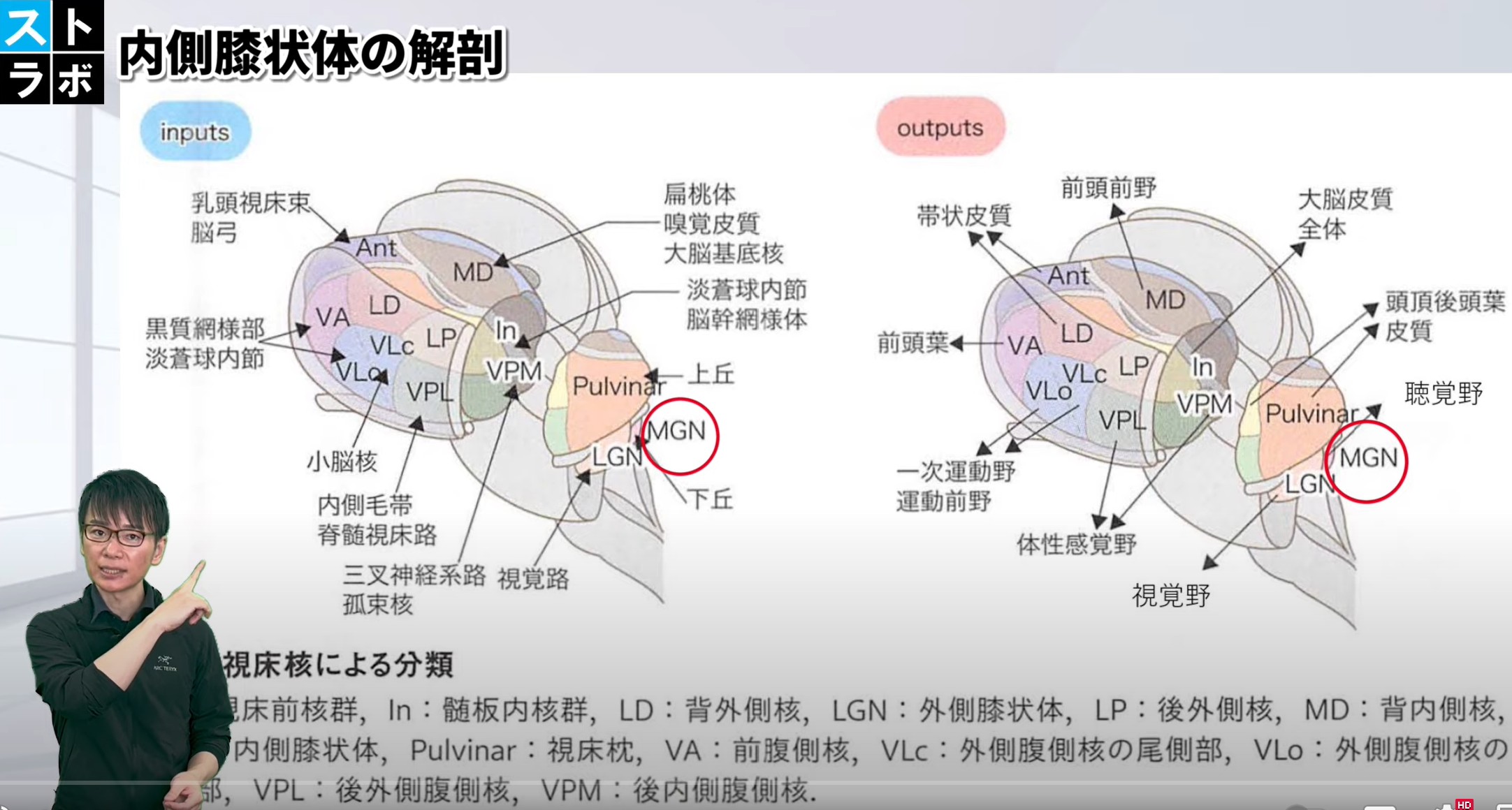

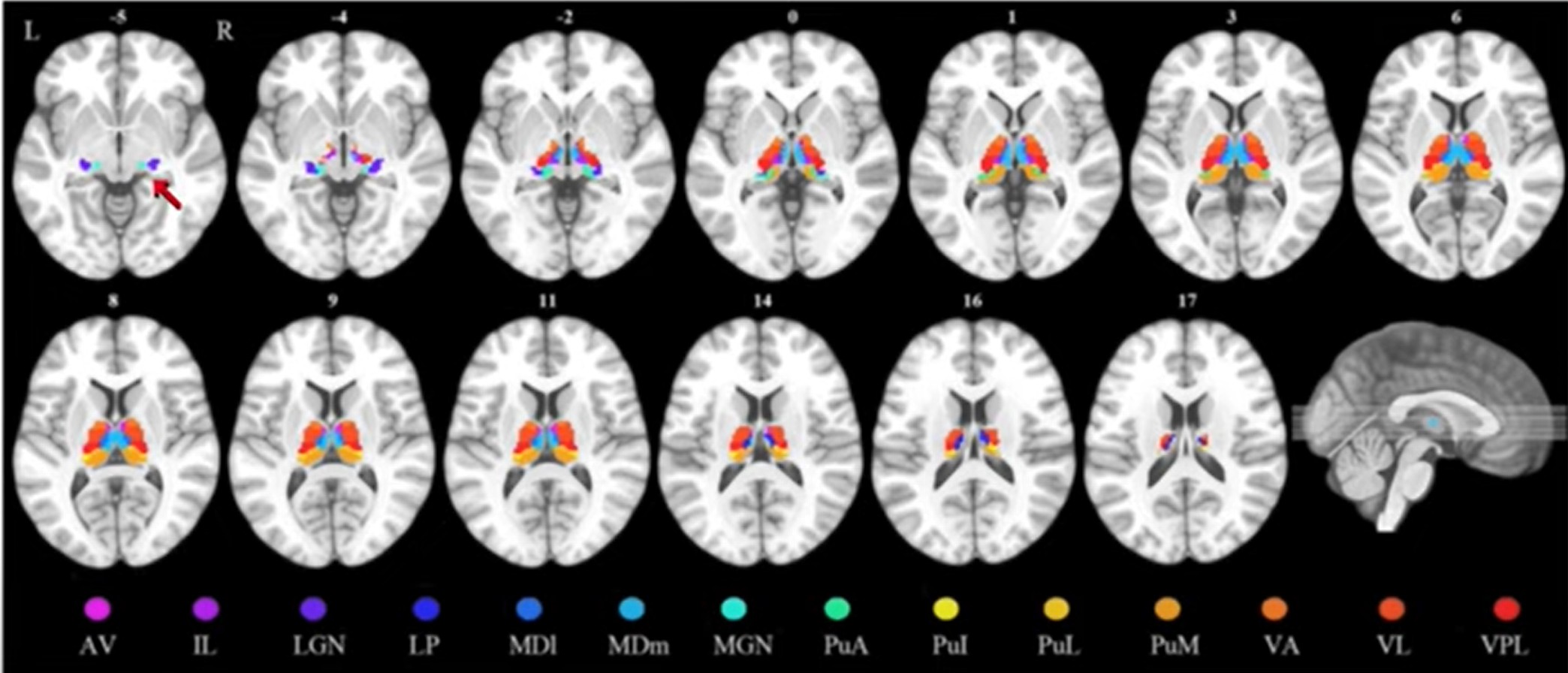

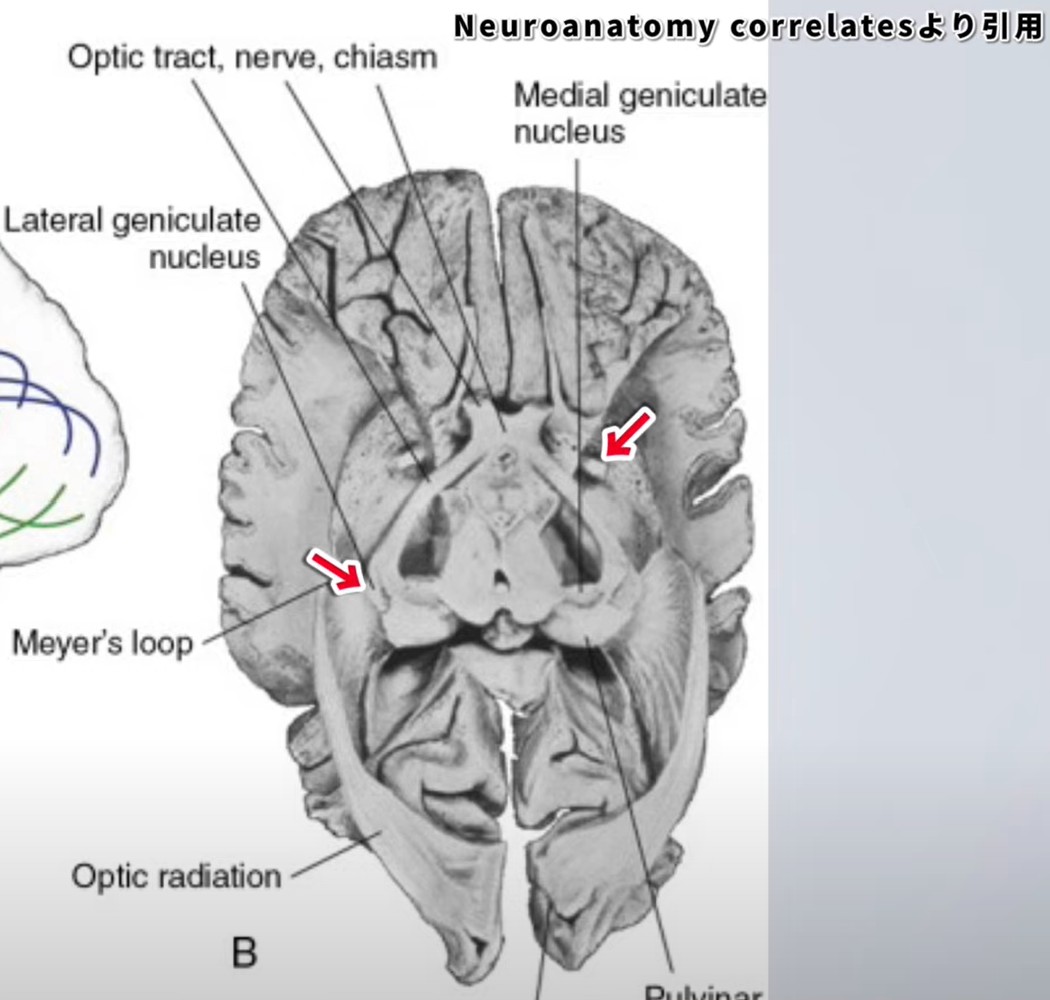

MGNは視床の一部で、腹側後方、外側膝状体(LGN)の後方および側方に位置し、内包後脚付近に位置します。

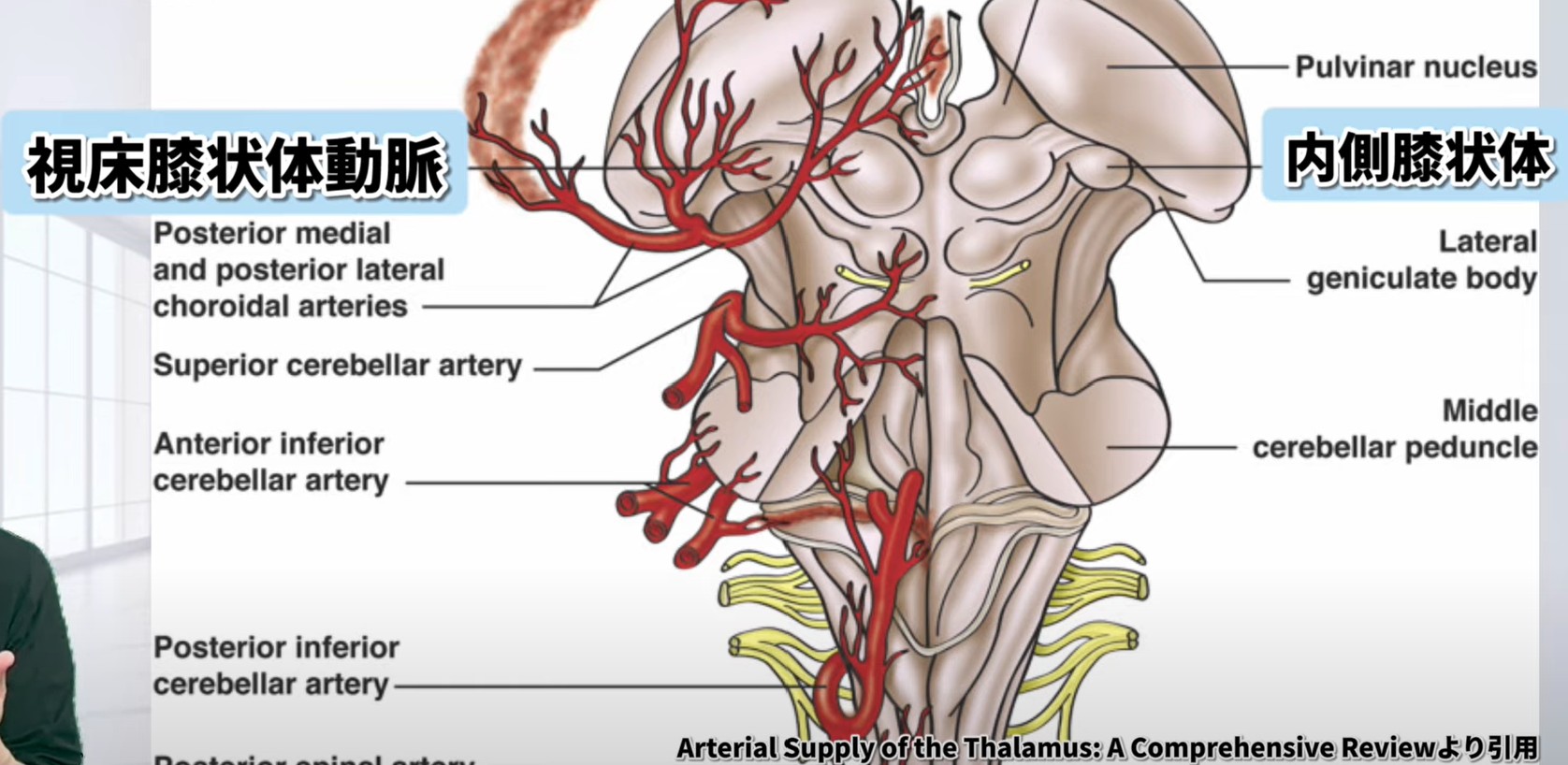

血液供給

MGNは後大脳動脈の枝である後脈絡叢動脈(視床膝状体動脈)からの供給が主となります。

経路

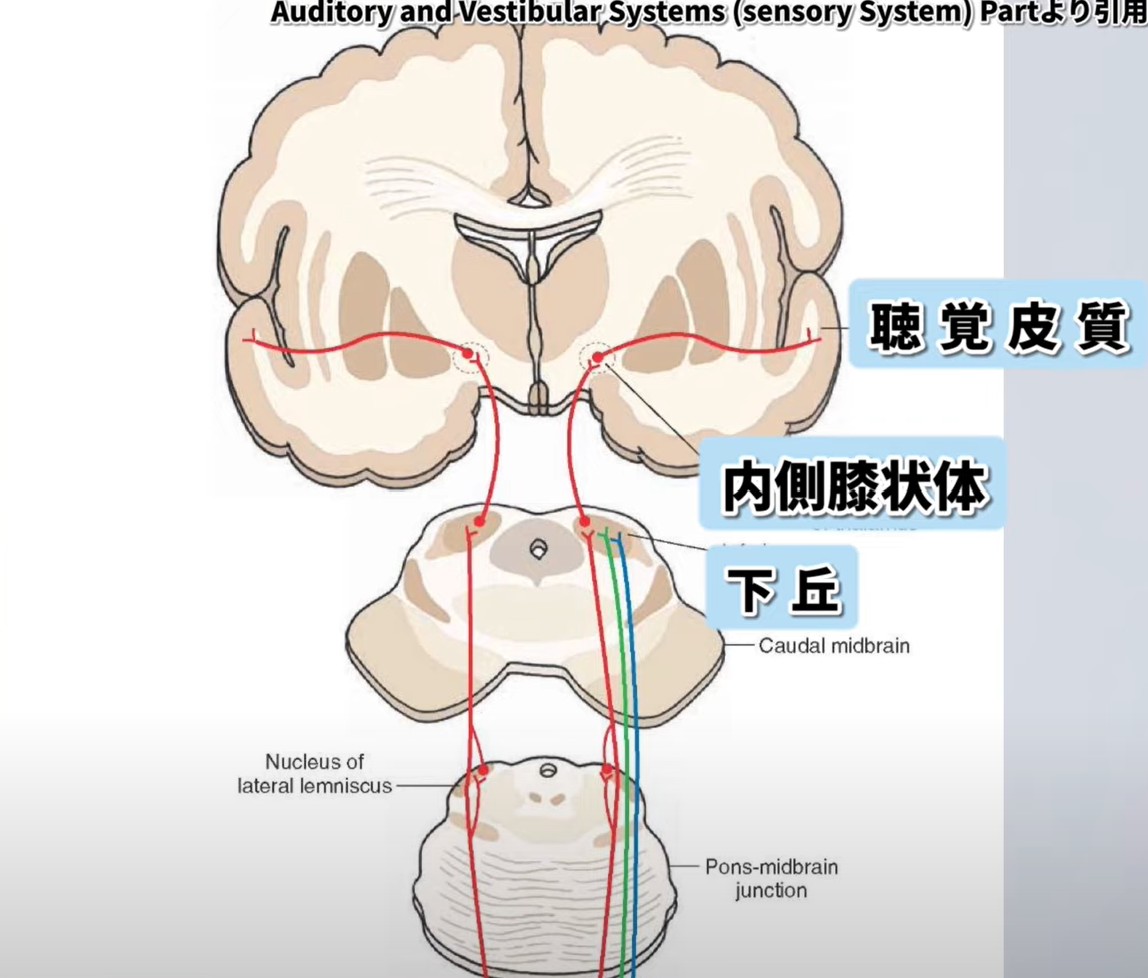

MGNは聴覚経路の重要な部分です。

MGNは中脳の下丘から入力を受け、この聴覚情報を処理し、上側頭回にある一次聴覚皮質に送られます(詳細は後程)。

一次聴覚野では、周波数感度、音高や音色の基本的な処理を行い、二次聴覚野以降では、時間特性(リズムやタイミングなど)、音源の空間的手がかりと位置特定、連合野や多感覚領域と広範な接続を担います

病態像

MGNの損傷は聴覚障害を引き起こします。

これには、音の定位や弁別の困難、片耳の難聴、あるいは中枢性聴覚障害(central deafness)が含まれます。

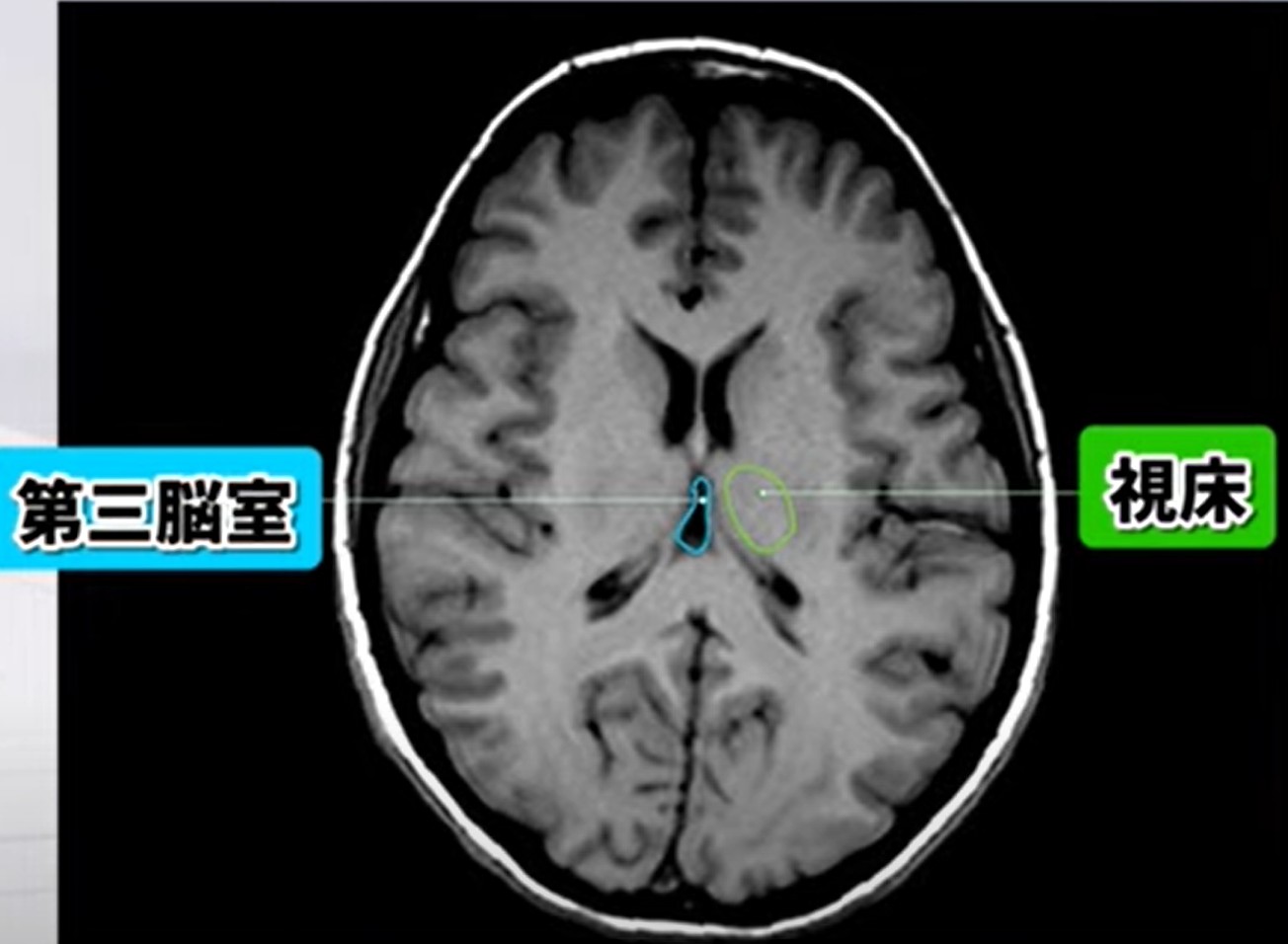

画像読解のポイント

① 視床の全体像を特定する

-

視床は脳の中心部、第三脳室の両側に位置する灰白質構造です。

② MGNは視床の後部に存在する

-

MGNは**視床の後方(posterior thalamus)**に位置します。

-

同じ後視床に存在する外側膝状体(LGN)と並列的な位置関係にあります。

③ 正中線から外側に位置する

-

MGNは**視床正中部ではなく、やや外側(lateral)**に存在します。

-

両側性構造のため、左右対称性を基準に観察すると見つけやすくなります。

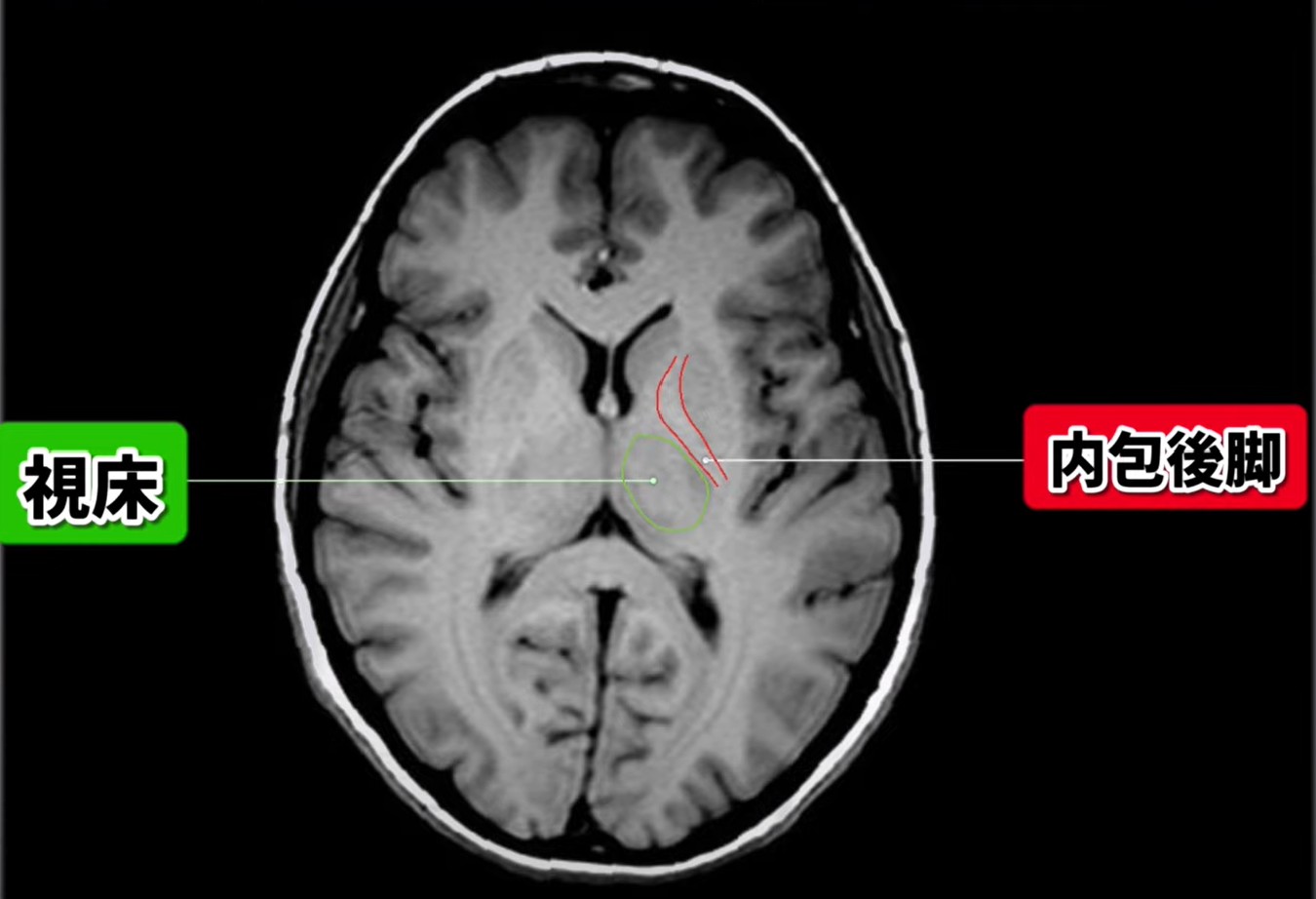

④ 内包後脚との位置関係を確認する

-

**内包後脚(posterior limb of internal capsule)**は高信号の白質として明瞭に描出されます。

-

MGNはこの内包後脚の内側・後方に接する位置に存在し、視床深部のランドマークとして活用可能です。

⑤ 外側膝状体(LGN)との比較で判断

-

LGNは視覚経路の中継核であり、MGNと並んで配置されています。

-

MGNはLGNよりもわずかに下方かつ前方に位置し、この関係性をもとに判別します。

観察のポイント

MGNに由来する機能障害は、急性期には見落とされやすく、以下のような視点が重要となります。

-

☑ 音の定位が困難

→ 呼ばれても反応が遅れる、アラームの場所が分からない

-

☑ 聴覚的弁別の問題

→ 騒がしい環境で話が聞き取れない、音楽が「ごちゃごちゃして」聞こえる

-

☑ 聴覚の変化

→ 普段よりも音が大きく、不快に感じる/逆に聞こえづらい

-

☑ 言語指示に従うことはできるか?

→ シンプルな言語指示に反応できない、誤解する場面がある

-

☑ 発話障害はあるか?

→ 自分の声のボリュームが調節できず、大声または極端に小声になることがある

臨床へのヒント

1. 音源定位訓練

「目を閉じて音の方向を対応する」練習は、非常に有用です。

日常生活では、鳴っている電話を探す、声かけに反応するなど実踐的な練習が可能です。

2. 聴覚識別訓練

「似ている音の区別」「音楽を用いた楽器音の聞き分け」などを練習。 環境を制御した上での音の採用が有效です。

3. 聴覚知覚の変化

特定の音域や音量に対する不快感や誤認知がある場合、段階的な暦らしの中で不常感を解消していく方法が有効です。

関連論文

Experiments on Training the Sound Localization Abilities: A Systematic Review

音源定位能力向上のための訓練に関する系統的レビュー

この研究は、特に仮想現実(VR)環境における音源定位訓練が、脳損傷患者の方向感覚や移動能力を改善する上で有効であることを示しています。

また、視覚障害に対する代償手段としての聴覚の重要性を強調し、VRによる聴覚刺激が定位能力および知覚能力の強化に寄与することが確認されました。

Non-Invasive Systems Application in Traumatic Brain Injury Rehabilitation

外傷性脳損傷(TBI)リハビリテーションにおける非侵襲的技術の応用

本研究は、脳波(EEG)、ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)、仮想現実(VR)などの非侵襲的技術が、外傷性脳損傷の評価および治療において有効である可能性を示しています。

これらの技術は神経可塑性を活用し、認知機能と運動機能の回復を促進する新たな介入手段として注目されています。

新人が陥りやすいポイント

▶ 他の感覚手がかりを活用していない

日常生活の中で、音源の定位を補足するための視覚的な手がかりを利用しないのは間違いのひとつです。

例:

-

音がしたときに周りの人がどこを見ているかを観察することは大切です。

誤ったアプローチ:

-

代償手段のアドバイスを患者に勧めないことも注意が必要です。

論文トピック

参考:Neuroanatomy, Cortical Primary Auditory Area(Mangold et al., 2023)

上行性聴覚経路(Afferent Pathways)

外界の音刺激が脳皮質に伝達される流れ

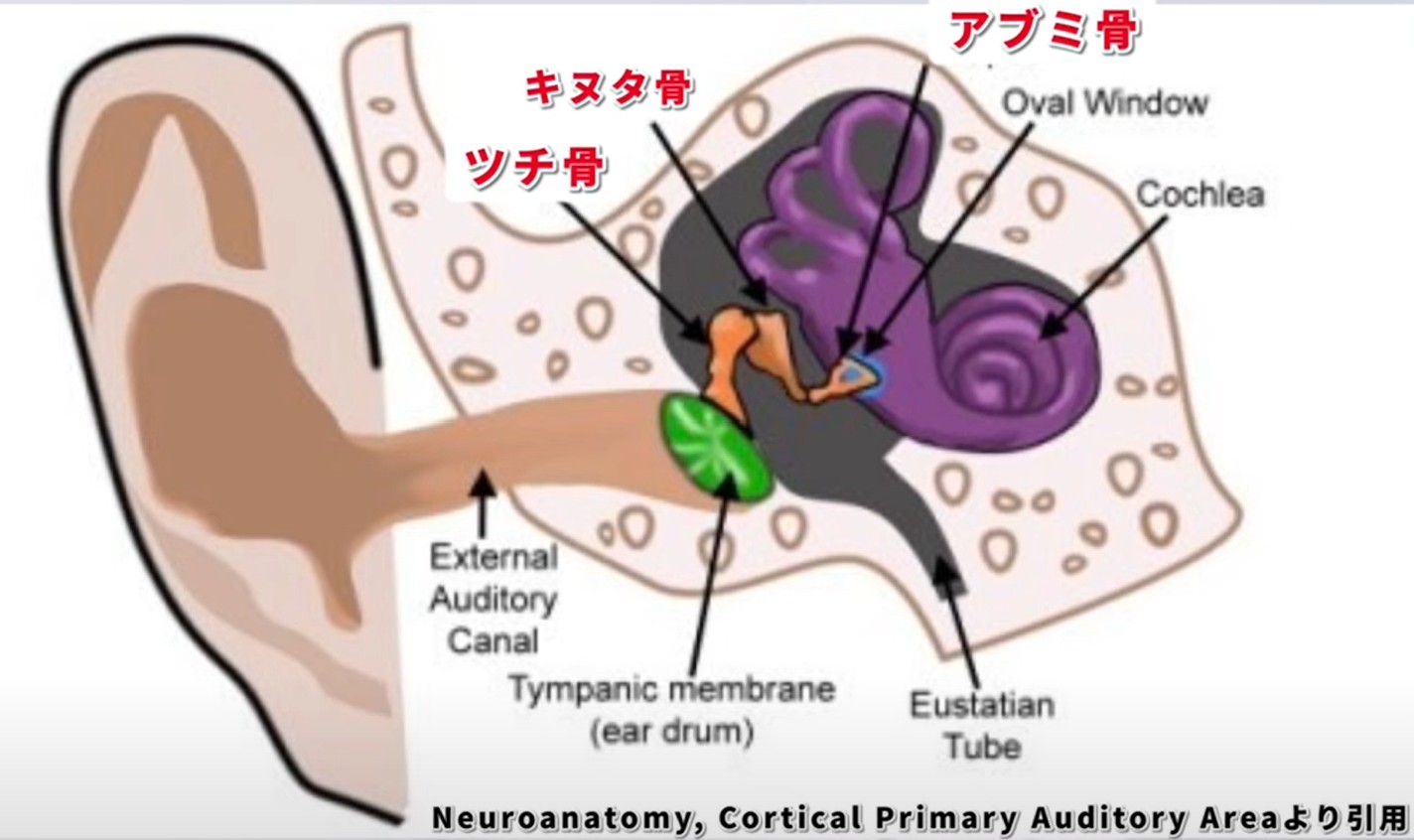

① 外耳

音波は耳介(外耳)から入り、外耳道を通って鼓膜に伝わります。

② 中耳

鼓膜からの振動は 3 つの耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)に伝達され、機械的エネルギーが増幅されて蝸牛窓に伝達されます。

③ 内耳

蝸牛窓の動きにより蝸牛内に流体の波が生じ、コルチ器の有毛細胞が刺激されます。

これらの有毛細胞は、機械的振動を電気信号に変換します。

④ 聴神経

電気信号は聴神経(前庭蝸牛神経の一部、第VIII脳神経)によって蝸牛から脳幹まで伝わります。

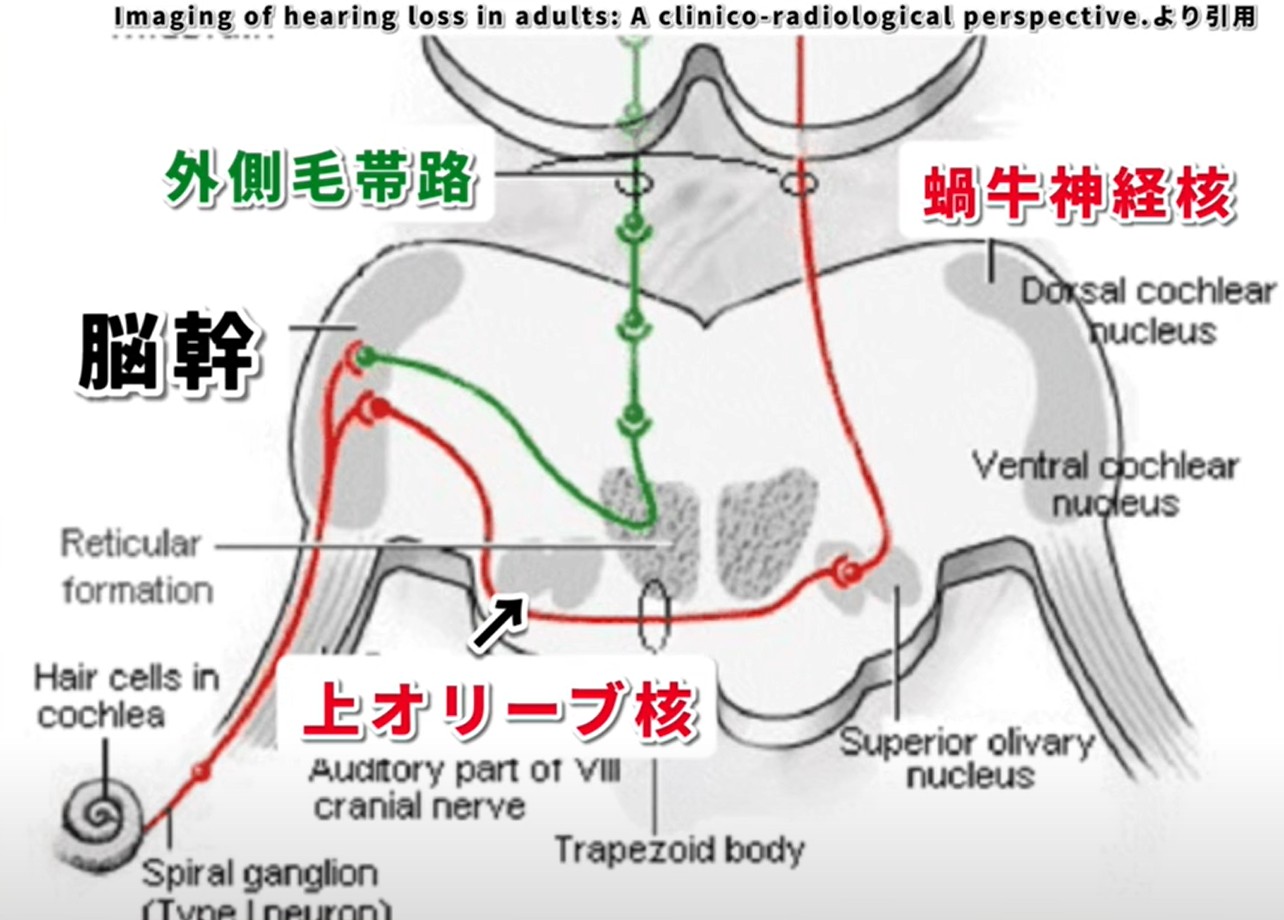

⑤ 脳幹

信号は脳幹に到達すると、蝸牛神経核、上オリーブ複合体(音の定位に重要)、外側毛帯核など、いくつかの核を通過します。

⑥ 中脳

この経路は、聴覚処理の重要な中心である中脳の下丘まで続いています。

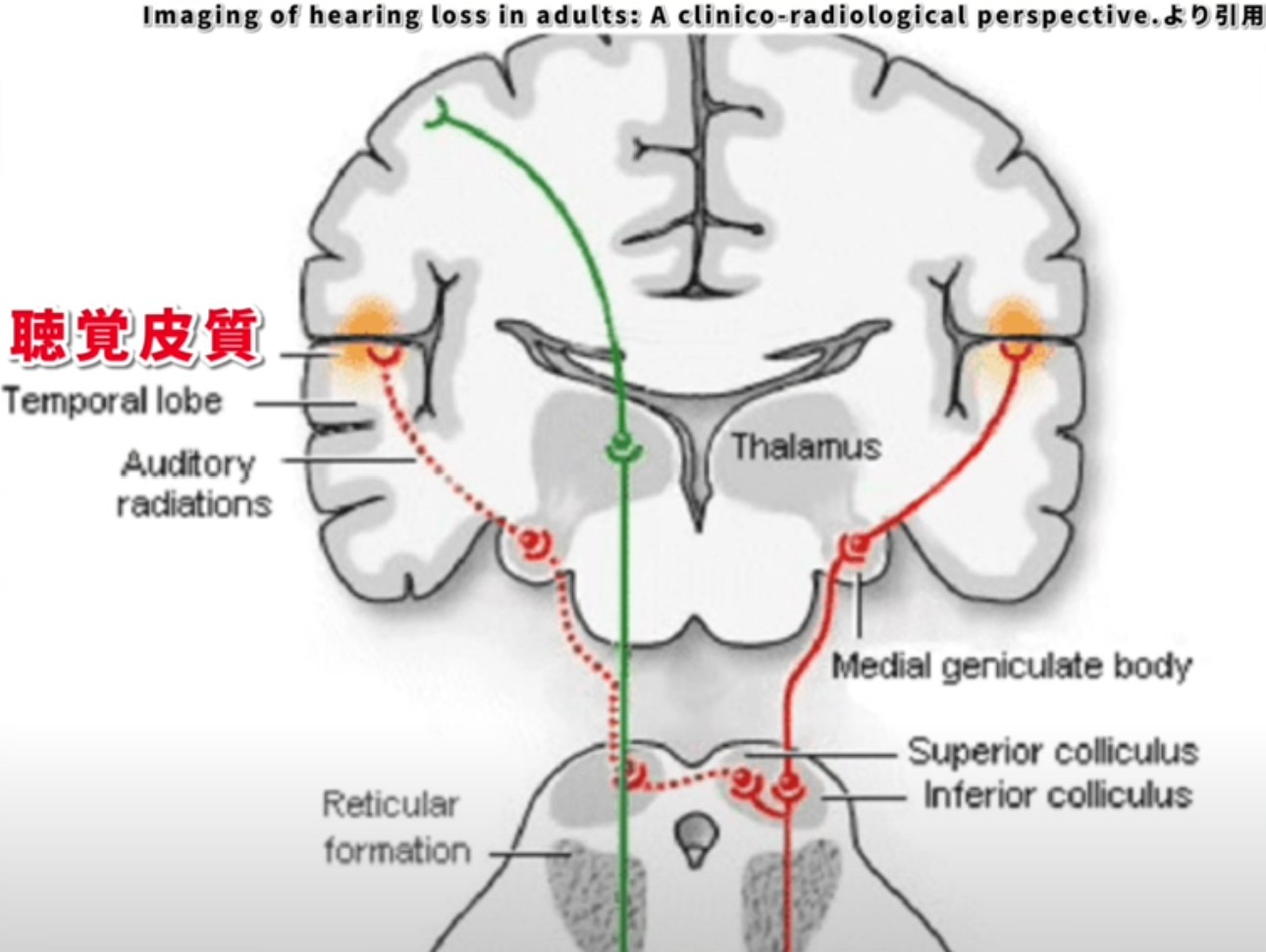

⑦ 視床

信号は中脳から視床の内側膝状体(MGN)に中継され、そこでさらなる処理が行われて大脳皮質に中継されます。

⑧ 一次聴覚皮質

最後に、信号は側頭葉、特にヘシュル回に位置する一次聴覚皮質に到達します。

ここでは、音の高さ、音量、音色などの音の基本的な属性が処理され、音の意識的な認識につながります。

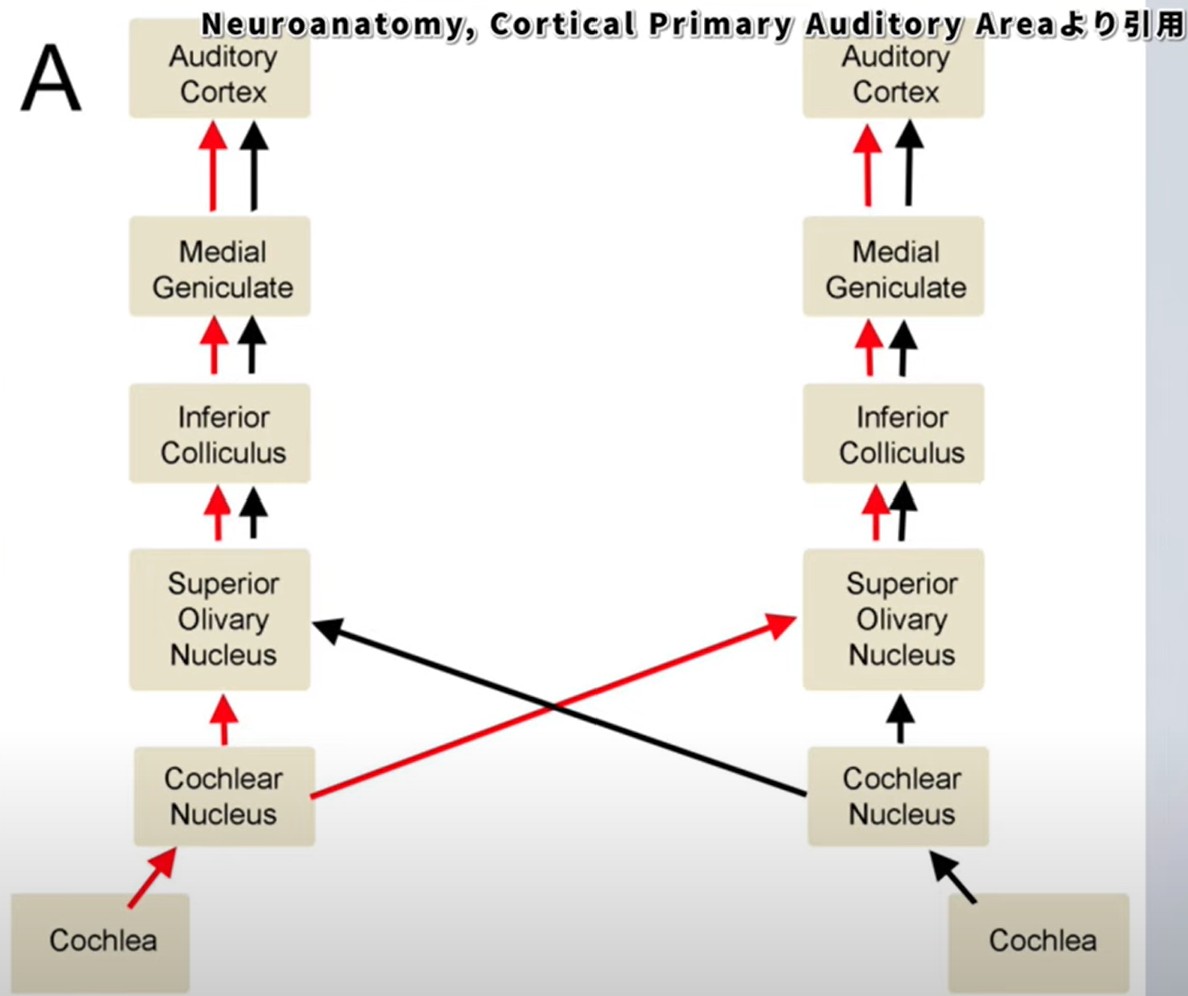

A:上行性聴覚経路(赤と黒の矢印)

下図は、音の情報がどのように耳で収集され、さまざまな構造(蝸牛、聴神経、さまざまな脳幹核など)を通って、脳の一次聴覚野まで伝達されるかを示していると考えられます。

上行経路は、周波数、音量、位置などの側面を含む音の初期処理に重要です。

これらの矢印は、音の情報が耳から聴覚皮質まで上昇する経路を表しています。

2色の使用は、**空間内で音の位置を特定するために不可欠な、両耳からの音の処理(両耳聴覚)**を示しています。

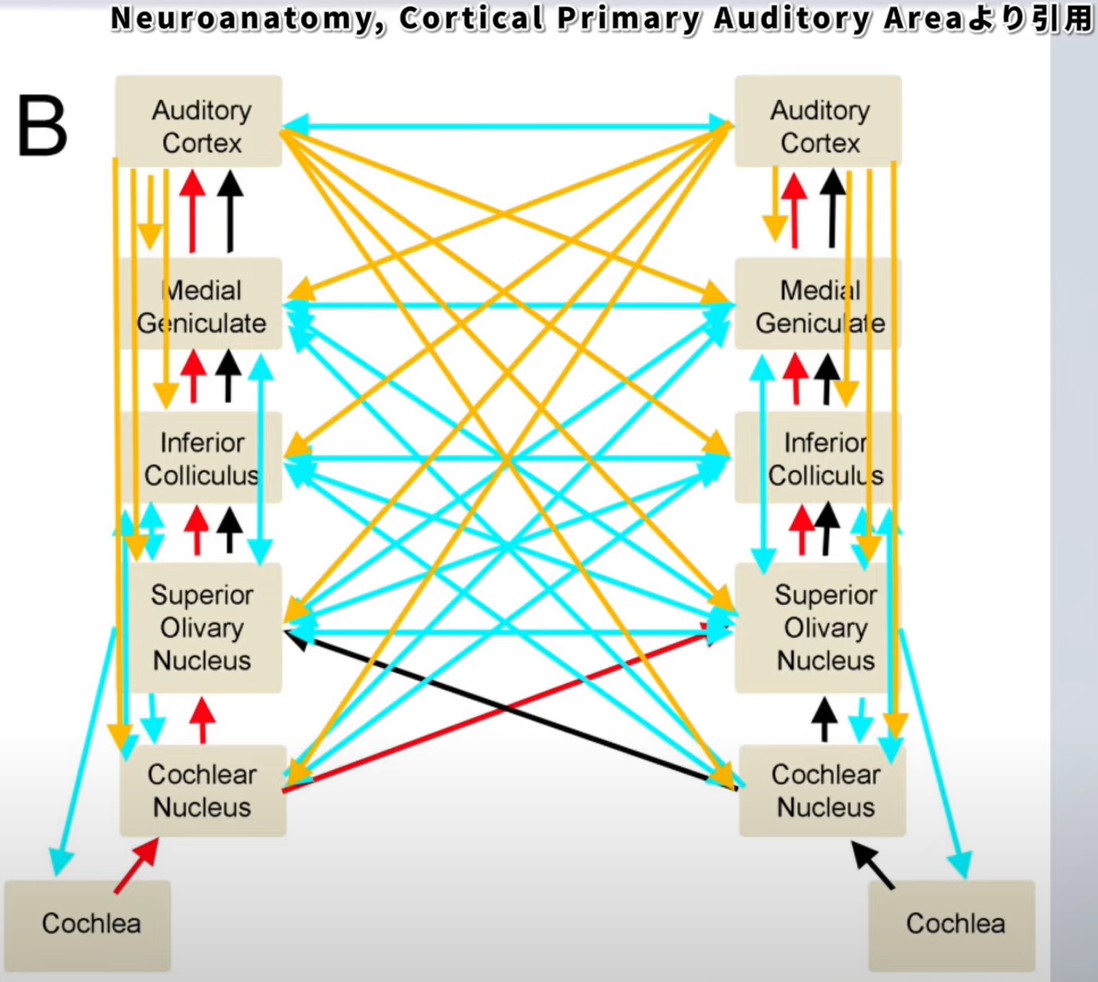

B:上行性経路と下行性経路の組み合わせ

● 下行性経路(オレンジと青の矢印)

下行経路は、信号が皮質から耳まで移動していることを示します。

-

オレンジ色の矢印:注意や期待などの認知要素に基づいて聴覚処理を調節する皮質信号を表している可能性があります。

-

青い矢印:蝸牛の感度や中耳を通じた音情報の伝達に影響を与えることによって、聴覚入力を洗練するのに役立つ脳幹からの信号を表しています。

● 両経路間の交差と統合

交差する矢印は、異なる聴覚中枢間の複雑な相互接続を示しており、ネットワークの双方向性および多感覚統合の性質を強調しています。

これには**交差(crossing)**が含まれており、両耳の聴覚と音の定位にとって極めて重要な役割を果たします。

なぜ聴覚障害は問題点に上がらないのか?

急性期や回復期のリハビリ場面では、脳卒中後の聴覚障害は話題に上がりにくい傾向があります。

しかし、実際には慢性期に入ってから問題が顕在化する症例も少なくありません。

以下に、聴覚障害が出現しにくい・発見されにくい理由をまとめます。

① 核の大きさと位置

外側膝状体(LGN)は内側膝状体(MGN)よりも大きく明瞭であるため、視床出血時に損傷を受けやすい傾向があります。

一方、MGNは画像上での描出が難しく、損傷の可視化が困難です。

② 皮質領域の範囲

視覚処理は脳の広い領域(特に後頭葉)を占めていますが、

聴覚処理は主に上側頭回に限定されるため、脳全体の中での損傷リスクは相対的に低くなります。

③ 機能的代償

聴覚経路には**冗長性(複数経路・両側性入力)**があり、MGNが損傷されても

他の経路や健側によってある程度の代償が可能なため、症状が表に出にくいことがあります。

④ 欠損の性質

視覚障害(例:半盲)は明瞭に自覚されやすい一方で、

微妙な聴覚障害は他の神経症状に埋もれ、急性期には気づかれにくいことが多いです。

また、非障害側の耳で補えてしまうため、患者本人も医療者も気づきにくいという特性があります。

聴覚障害に対するスクリーニングと評価

① 基本的なスクリーニング

初期評価では、ベッドサイドで簡易に実施可能な検査が有用です。

-

ささやき声テスト

-

指こすりテスト

-

音叉を用いた聴力評価

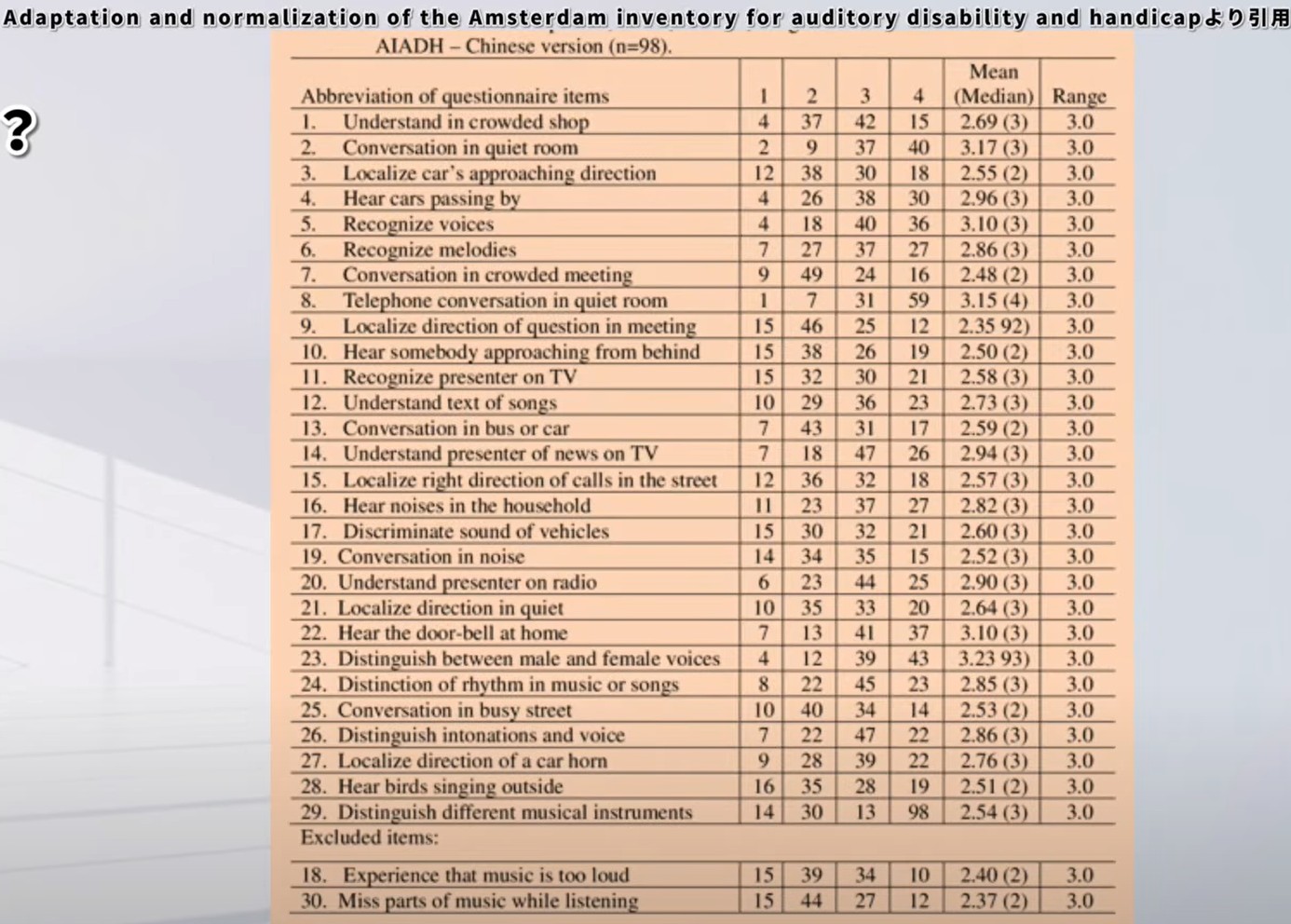

これらはAmsterdam Inventory for Auditory Disability and Handicapのような

自記式評価票と併用することで、潜在的障害の発見につながります。

② 包括的な聴覚評価

初期スクリーニングで陽性の場合や、主観的に聴覚の違和感がある場合には、

より詳細な検査を実施します。

-

純音聴力検査

-

語音聴力検査

-

聴性脳幹反応(ABR)

-

耳音響放射(OAE)

これらにより、聴覚伝導路の中枢・末梢のどこに障害があるかを特定できます。

③ スクリーニングのタイミング

早期発見が、リハビリ戦略に大きな影響を与える可能性があります。

そのため、医師を含む多職種チームでの早期スクリーニングの実施が推奨されます。

また、聴覚の問題は回復期〜慢性期に顕在化するケースもあるため、

フォローアップとしての継続的な評価体制も重要です。

②視床内の MGN の位置を説明します。 その位置は外側膝状体 (LGN) および内部カプセルとどのように関連していますか?

③MGN の文脈における後脈絡膜動脈の重要性は何ですか?

④MGN の損傷が聴覚処理にどのような影響を与えるかを説明し、結果として生じる可能性のある特定の障害の例を示してください。

⑤MGN の入力経路と出力経路について、聴覚入力のソースと処理された聴覚情報の宛先を含めて説明してください。

⑥MGN は周波数、ピッチ、音色の観点から音の知覚にどのように貢献しますか?

⑦聴覚リハビリテーションの文脈において、音の定位と聴覚の弁別を訓練することがなぜ重要なのでしょうか? 使用できる演習の例を示します。

⑧言及した関連論文を参照して、聴覚処理障害のリハビリテーションにおいて仮想現実と非侵襲システムを使用する利点は何ですか?

⑨上行性および下行性の聴覚経路に基づいて、音の定位における両耳聴覚の役割を説明してください。

⑩視床出血後の聴覚障害が視覚障害よりも目立たないか、問題が少ない理由を考慮して、理由を解説してください。

①MGN は下丘から受け取った聴覚情報を処理し、それを一次聴覚野に中継し、聴覚において重要な役割を果たします。

②MGN は、視床の腹後部、LGN の後方および外側、内包の後脚近くに位置し、聴覚処理における重要なランドマークとして機能します。

③後大脳動脈の枝である後脈絡膜動脈は、MGN への血液供給に不可欠であり、聴覚機能の維持におけるその重要性が強調されています。

④MGNの損傷は、音の定位の困難、音の認識、耳鳴り、幻聴などの聴覚処理障害を引き起こす可能性があり、複雑な聴覚処理における核の役割を示しています。

⑤MGN は下丘から聴覚入力を受け取り、処理された聴覚信号を一次聴覚野に送信し、周波数やピッチなどの音知覚の初期段階を促進します。

⑥MGN の聴覚情報の処理は、周波数感度、ピッチ、音色を分析することで音の知覚に貢献し、これらは聴覚皮質でさらに洗練されます。

⑦音の定位と聴覚の弁別に関するトレーニングはリハビリテーションに不可欠であり、目を閉じて音の方向を識別したり、類似した音を区別したりするなどの訓練が含まれ、聴覚処理スキルの向上に役立ちます。

⑧リハビリテーションにおける仮想現実とEEGやBCIなどの非侵襲的システムは、機能回復のための神経可塑性を活用し、聴覚の定位と識別スキルを強化する革新的な方法を提供します。

⑨上行性・下行性聴覚経路に代表される両耳聴覚は、音の定位に不可欠であり、脳が両耳からの入力に基づいて音の位置を解釈できるようになります。

⑩LGNと比較してMGNのサイズが小さいこと、脳内の聴覚処理の集中領域、聴覚経路の機能的代償性、聴覚障害の繊細さなどの要因が、聴覚障害後の視覚障害と比較して聴覚障害の影響が少ない理由です。

視床内側膝状体を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:問診・評価と課題設定

(リハビリ室にて)

田中先生「こんにちは、金子と申します。お体の具合はいかがですか?」

石川さん「ありがとうございます。体はだいぶ動くようになってきたんですけど……最近、なんだか音が変なんですよね。」

田中先生「変というのは、どんな感じですか?」

石川さん「誰かが後ろから呼んだ気がしても、どこから声がしたのかわからないことが増えました。あと、テレビの音が全部混ざって聞こえるんです。」

(聴覚検査:指こすりテスト、ささやき声テスト、語音弁別を実施)

田中先生「なるほど。右の視床に出血があったので、内側膝状体という聴覚の中継点が関係しているかもしれませんね。聞こえてはいても、“どこから・何が”聞こえているのか処理が難しくなっているようです。」

2.リハビリ目標の設定

【短期目標】

-

音の方向を認識し、声掛けにすぐ反応できるようになる

-

騒がしい場所でも会話が聞き取れるようになる

【長期目標】

-

自宅でアラーム音や来客の声に即時対応できる

-

買い物や通院先などで、周囲の音環境に適応して行動できる

3.リハビリの計画と実施

実施項目1:音源定位訓練

目標:音の方向を素早く正確に捉える

(田中先生がベルを鳴らして)

田中先生「今、どこから音がしましたか?」

石川さん「うーん、右のほう……かな?」

田中先生「はい、惜しい!もう一度よく耳を澄ましてみましょう。」

石川さん「(次の音を聞いて)あっ、今度は後ろですね!」

田中先生「そうです、正確に捉えられましたね。だいぶ定位の感覚が鋭くなってきていますよ。」

石川さん「コツがわかってきた気がします。耳だけじゃなく、周囲の空気の感じも頼りにしてます!」

実施項目2:聴覚弁別訓練

目標:雑音中で言葉や音を正確に聞き分ける

(似た音の単語を聴き分ける練習)

田中先生「今の単語は“しと”と“ひと”、どちらに聞こえましたか?」

石川さん「“ひと”に聞こえた気がしますけど、自信ないです。」

田中先生「正解です!迷ったときは、響き方をもう少し意識してみると判断しやすくなります。」

石川さん「確かに、よく耳を澄ますと、“ひ”の音が少し鋭いですね!」

田中先生「いい観察です。音の細かい違いに気づく力がついてきていますよ。」

石川さん「外の雑音の中でも、人の声が拾いやすくなってきた気がします。」

実施項目3:多感覚統合の支援

目標:聴覚と視覚を組み合わせて情報を正確に認識する

(顔や口の動きを視覚で補う訓練)

田中先生「今度は、私が口だけ動かして言葉を発しますので、何を言ったか当ててみましょう。」

石川さん「うーん……“こんにちは”……ですか?」

田中先生「大正解です!唇の形もちゃんと読めていますね。」

石川さん「音と一緒に見ると、すごく分かりやすくなるんですね。」

田中先生「その通りです。騒がしい場所では、顔を見るだけでも理解力がぐっと上がります。」

石川さん「これなら買い物中も、店員さんの言葉を聞き逃さずに済みそうです!」

4.結果と進展

(4週間後)

田中先生「最近、音の方向はどうですか?」

石川さん「呼ばれた時にちゃんと反応できるようになりました。娘に“返事が早くなった”って言われましたよ。」

田中先生「素晴らしいですね。今後は自宅でも聞き取りやすい環境を意識しながら、徐々に外出先での音環境にも慣れていきましょう。」

石川さん「音が“怖い”感じがなくなってきました。これなら、一人で買い物も行けそうです。」

石川さんは、音の方向や内容を正確に捉える力を少しずつ取り戻し、日常生活での不安も軽減されてきました。

今後は、より複雑な音環境への適応や外出先での実践を通して、自立した生活をさらに広げていく予定です。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)