【2025年版】視床外側腹側核の役割とは?:視床小脳経路から失調リハビリまで

はじめに

本日は視床外側腹側核について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

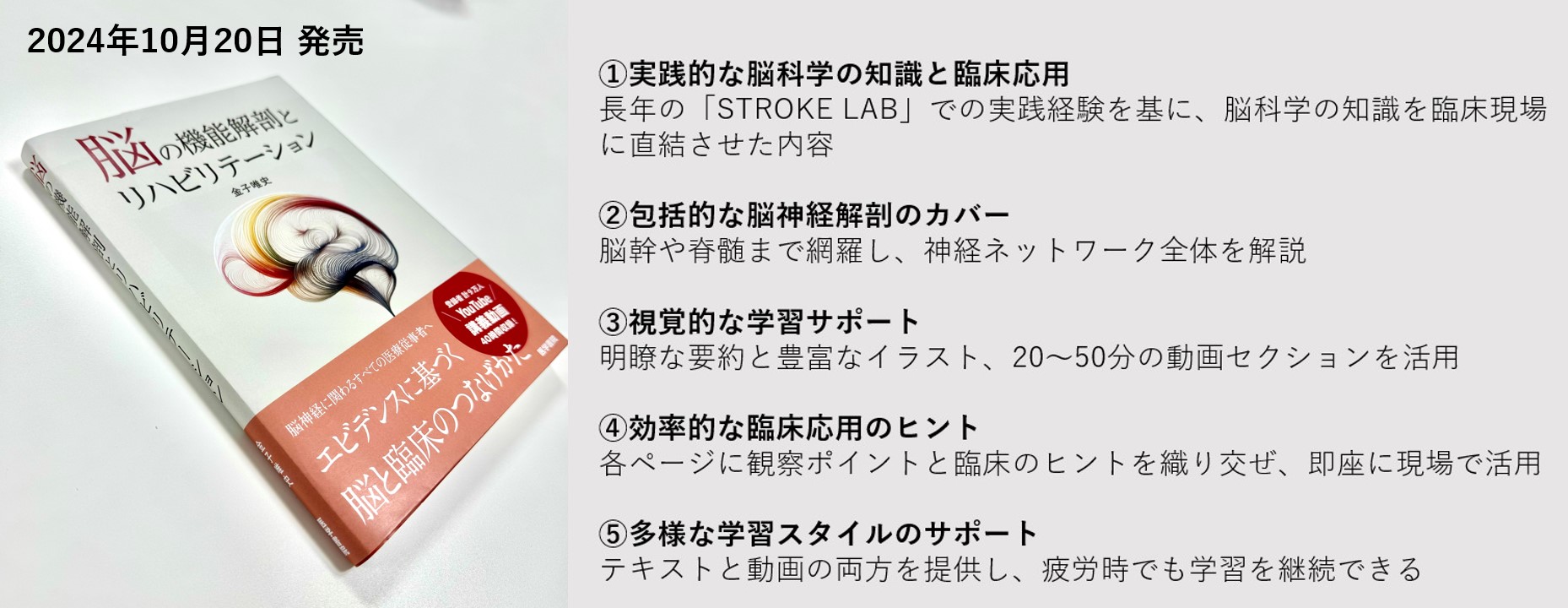

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床前腹側核とは?

1. 解剖学的側面

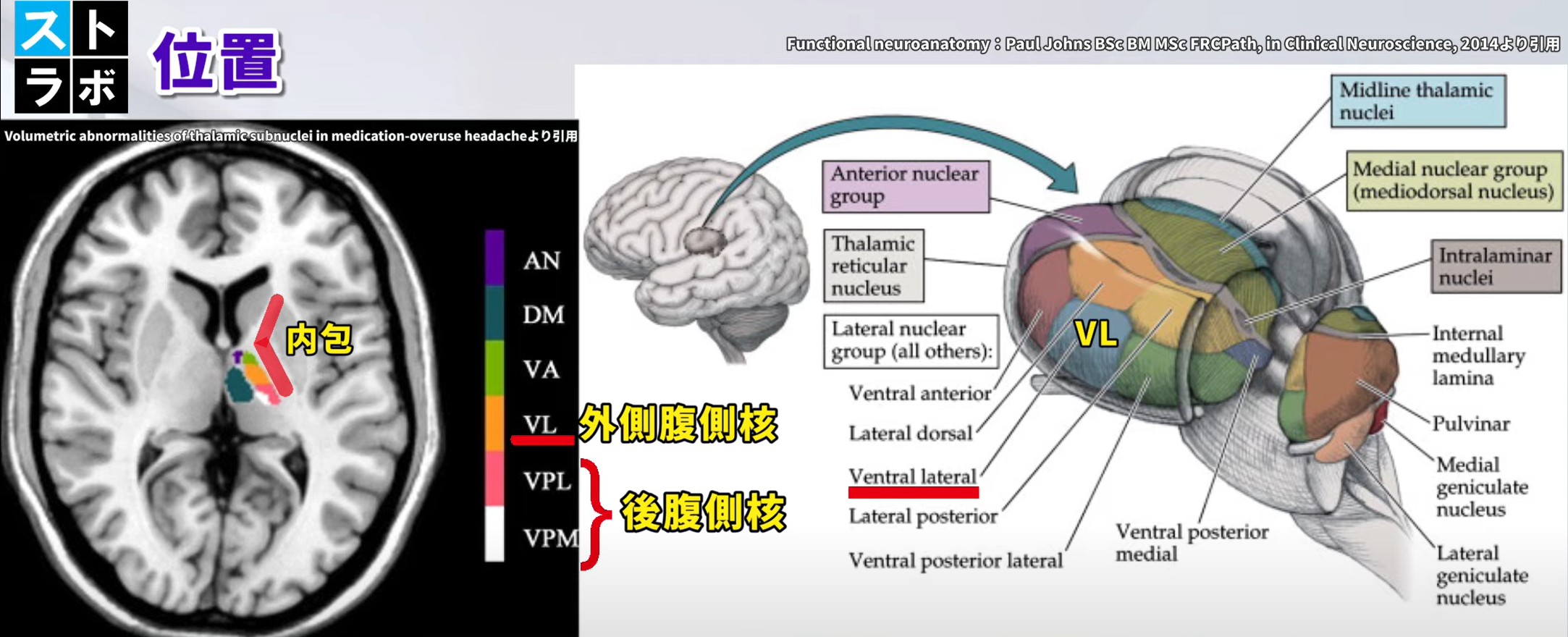

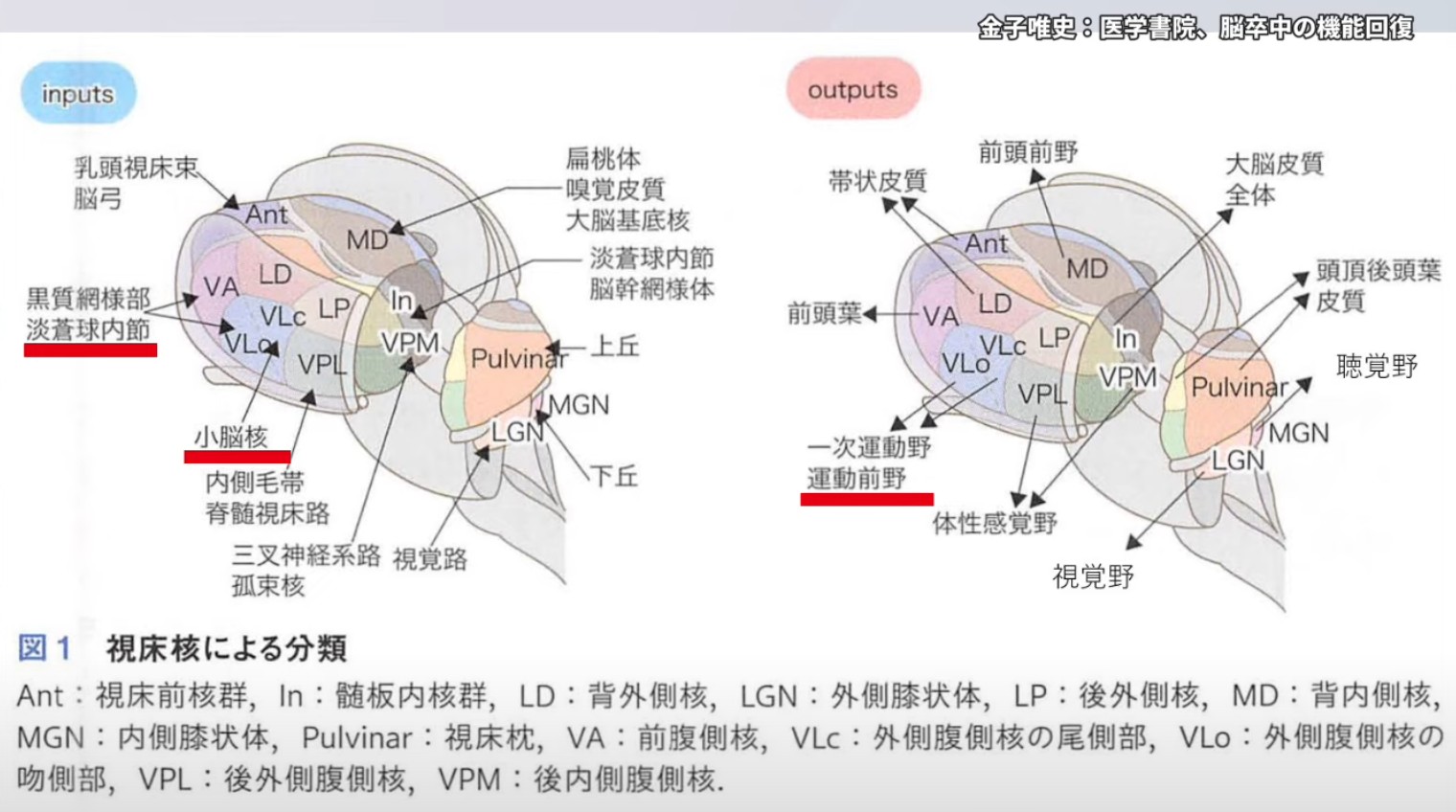

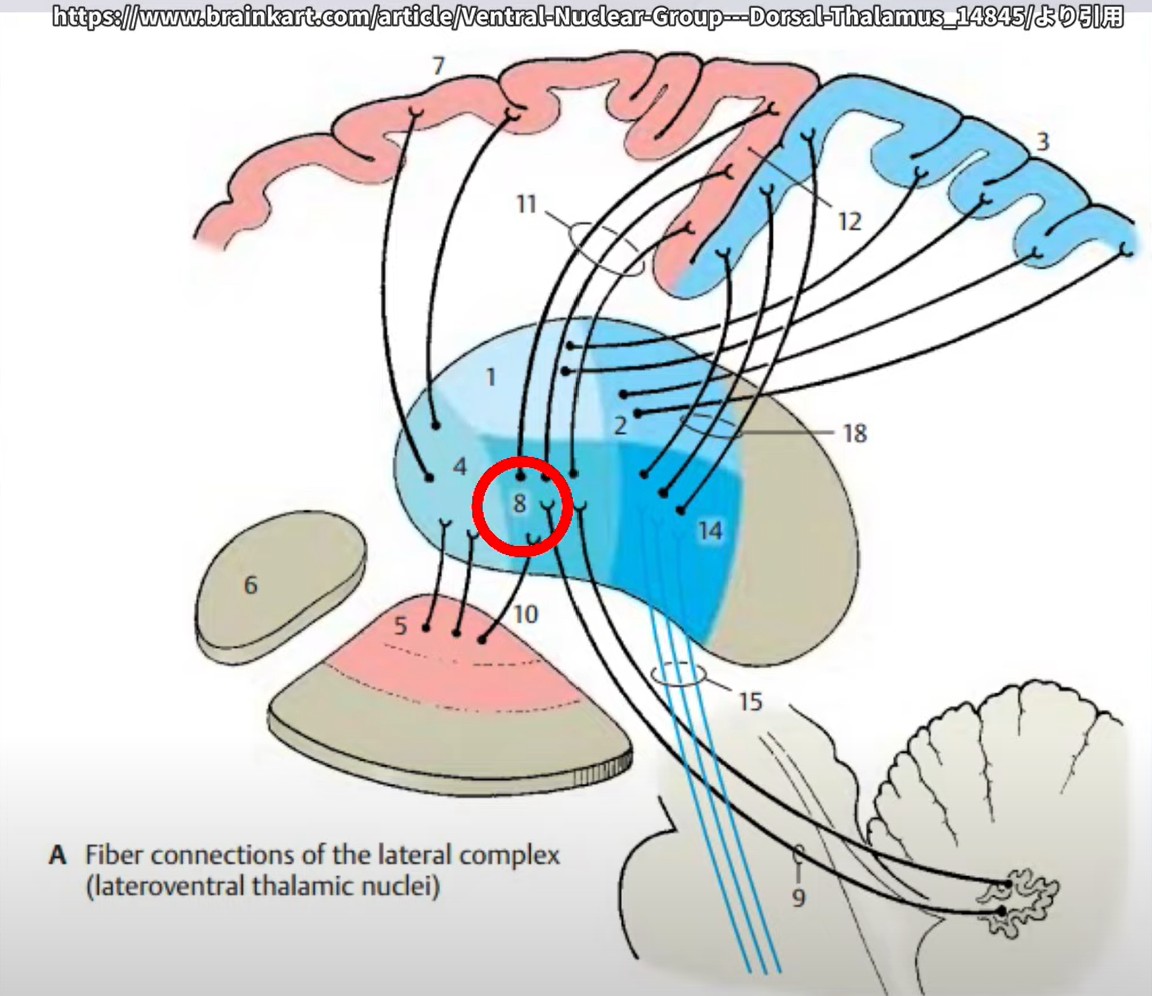

視床外側腹側核(Ventral Lateral Nucleus:VLN)は、視床の腹側群の中で運動制御に特化した重要な中継核です。

小脳・大脳基底核・大脳皮質を結ぶ「運動ネットワークのハブ」として、動作の精緻な調整や運動学習に関与します。

位置と構造

-

視床の腹側外側に位置し、後腹側核(VPL/VPM)の前方、前腹側核(VA)の外側に隣接

-

内包のすぐ内側にあり、中心前回(M1)への強い投射を持つ

-

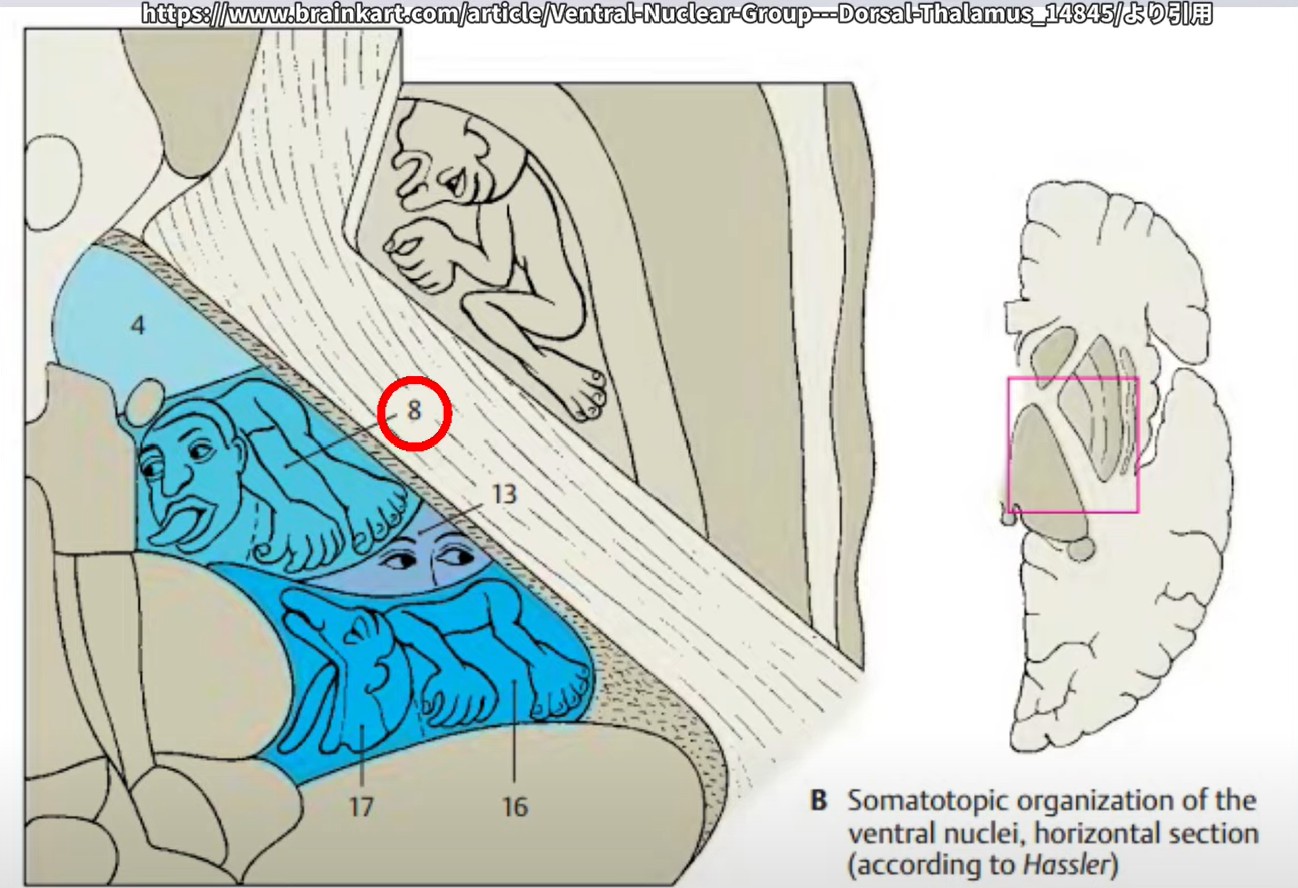

灰白質の大きな塊で、体部位局在を明瞭に示す(外側=脚、内側=顔)

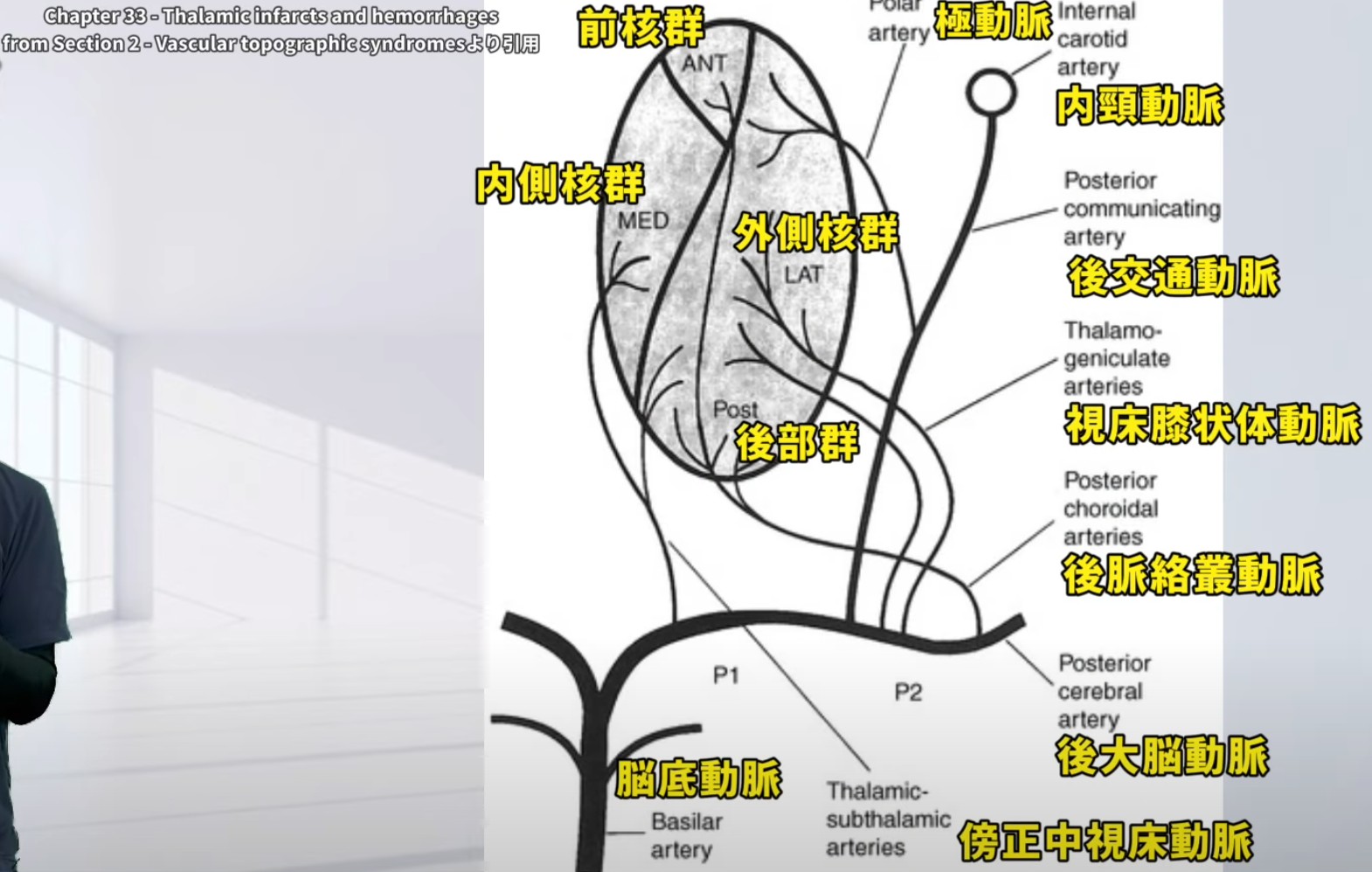

血液供給

視床外側腹側核(VLN)への血液供給は、視床全体と同様に**後大脳動脈(Posterior Cerebral Artery:PCA)**の枝により担われています。とくにVLNは視床の後部・腹側に位置するため、以下の4つの動脈がそれぞれ異なる貢献をしています。

-

視床膝状体動脈

PCAの主な分枝であり、VLNを含む視床の後部および腹側領域への血流供給の中心的役割を果たします。VLNへの血液供給において最も重要な動脈と考えられています。 -

傍正中視床動脈

PCAのP1セグメントから分岐し、視床内側部や傍正中領域に分布します。VLNに直接の主要供給をするわけではありませんが、隣接領域の栄養を通じて間接的に関与する場合があります。 -

極動脈

PCAの小枝であり、視床前部を中心に灌流します。VLNへの供給は個体差があり、寄与の程度は可変的とされています。 -

後脈絡叢動脈

第3脳室の脈絡叢や視床の一部に血流を供給します。VLNにもわずかに血流を送る可能性がありますが、視床膝状体動脈に比べると直接的な関与は限定的です。

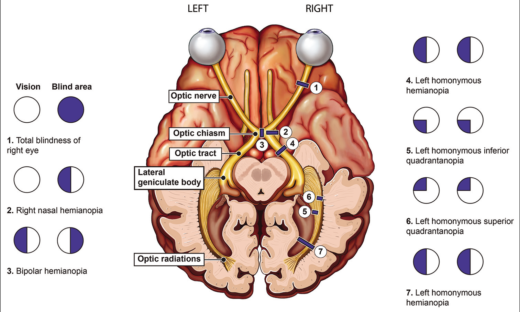

経路

視床外側腹側核(Ventral Lateral Nucleus:VLN)は、小脳および大脳基底核からの運動関連情報を受け取り、それを一次運動野や運動前野へと伝達する中継核として機能します。運動の開始、タイミングの調整、姿勢制御など、随意運動の円滑な実行に不可欠な役割を担っています。

経路

視床外側腹側核(Ventral Lateral Nucleus:VLN)は、運動信号の伝達において極めて重要な役割を果たす視床の核のひとつです。VLNは、小脳および基底核の淡蒼球から求心性神経を受け取り、主に一次運動野および運動前野に向けて遠心性に情報を投射しています。これらの結合関係は、運動活動の計画や実行の調整に重要な寄与をします。

神経解剖の視点からは、以下のような入力・出力経路がVLNを中心に展開しています:

-

VLNにおける最も重要な求心系は、交差した上小脳小節の線維で構成されます。これは小脳歯状核から出た線維が上小脳脚を通り、交差してVLNに終末するものです。

-

VLNの前部には、大脳基底核のひとつである淡蒼球(視床筋膜)からの線維が終末しており、基底核由来の運動調整情報が伝達されます。

-

VLNからは求心性線維が中心前回(precentral gyrus)へと伸び、皮質運動領域への出力が形成されています。

-

また、VLNの内部には明確な体部位局在が存在します。具体的には、核の外側部分が中心前回の脚の領域に、隣接する中間領域が体幹や上肢に、そして内側部分が頭部(顔面)の領域にそれぞれ対応しています。このように、VLN内での体部位表現と運動皮質との間には**局所的な対応関係(somatotopic organization)**が見られます。

さらに、小脳から伝えられる情報、すなわち姿勢制御、運動の協調性、筋緊張の調整に関する情報は、VLNを中継して運動皮質に到達します。小脳はこのようにして、随意運動の滑らかさや正確性に影響を与えているのです。

病態像

・VLNの損傷は、通常、明確な特異的症候群とは関連しません。

・ただし、運動制御に関与する核であるため、損傷により

協調運動の不正確さや運動計画の困難などの運動障害が見られることがあります。

関連文献:Heckら(2023)

・小脳の出力は、伝統的にはVL核やVA核に限定されると考えられてきました。

これらの核は、運動情報の調整と運動野への伝達を担います。・しかし、最新の神経解剖トレース研究により、

小脳の投射は視床のほぼすべての亜核に及ぶことが明らかになりました。・これには、認知や感覚処理に関連する領域も含まれ、

VLNが関与する機能は、運動だけでなく高次機能全般に拡大しています。・このことから、VLNの障害は運動機能障害に加え、認知・感覚機能の変化も伴う可能性があり、

多面的な評価とリハビリテーションが求められます。 -

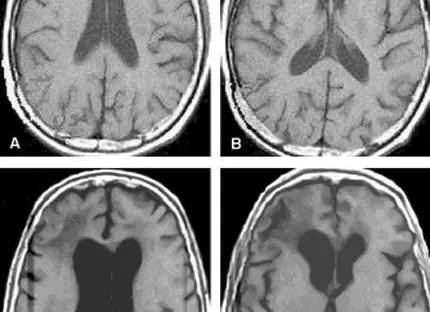

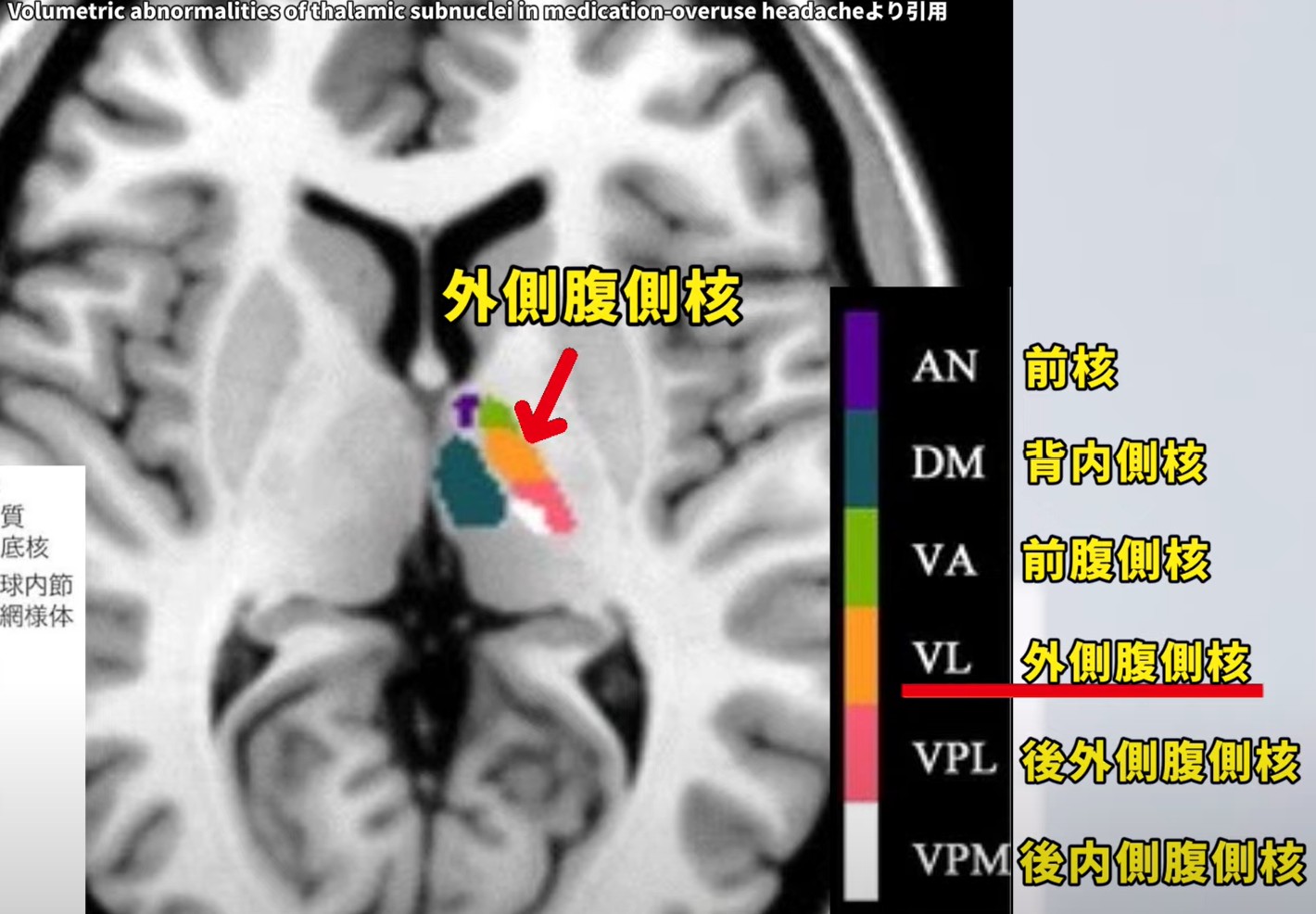

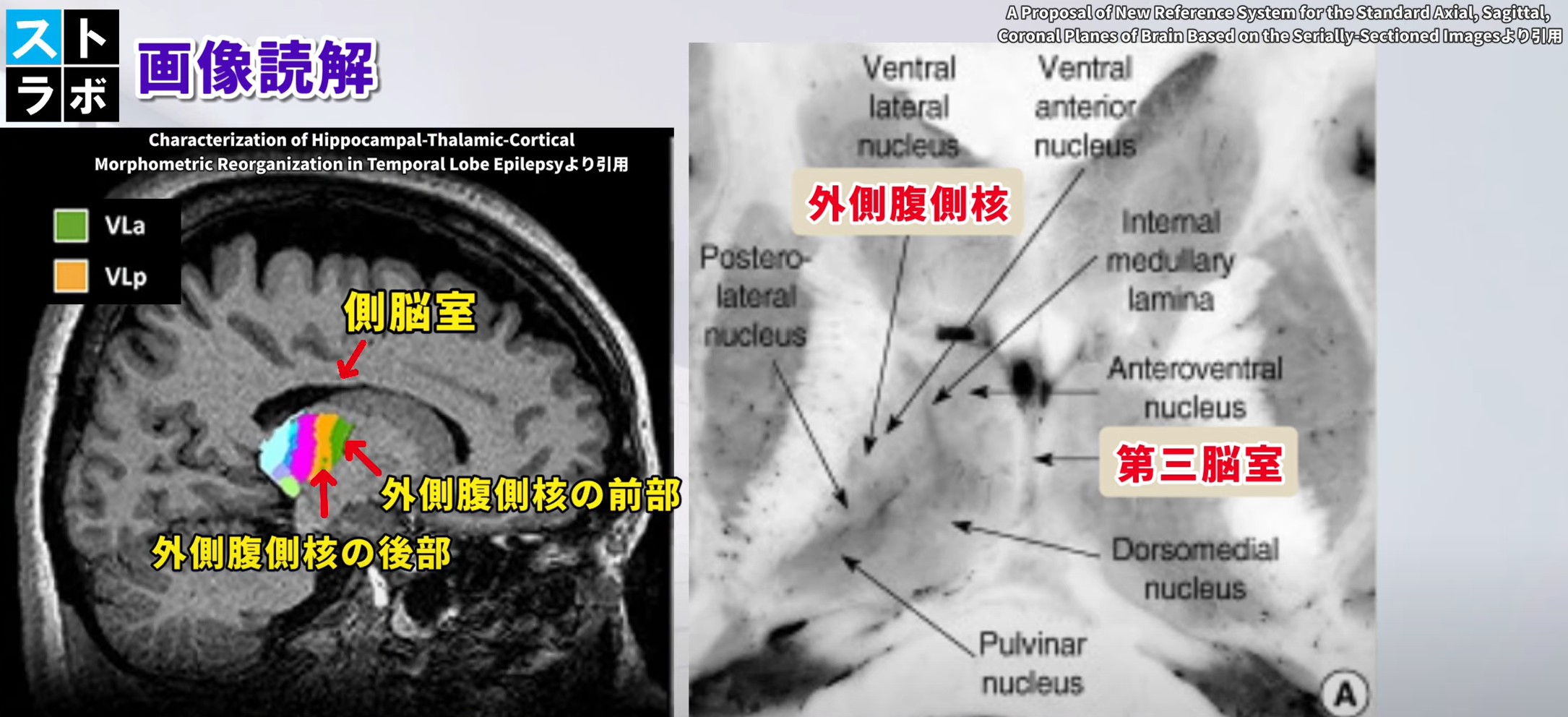

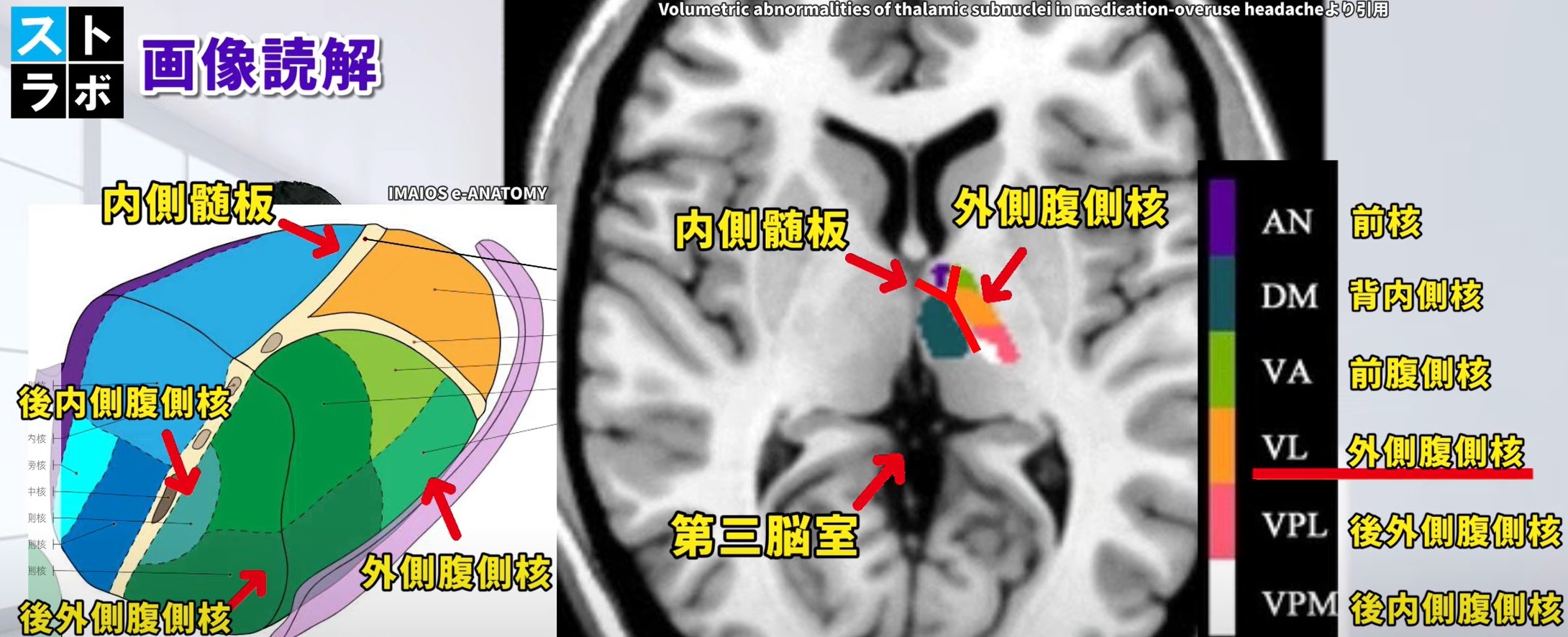

2. 画像読解のポイント

視床外側腹側核(VLN)をMRI上で正確に同定するためには、周囲構造との位置関係を踏まえて観察することが重要です。以下に、撮像断面ごとの確認ポイントを示します。

■ 水平断

・VLNは、視床の外側に位置する灰白質として確認できます。

・第三脳室の側面に沿って描出され、側脳室の下方に位置します。

・後腹側核(VPL/VPM)の前方、内包のすぐ内側に存在しています。

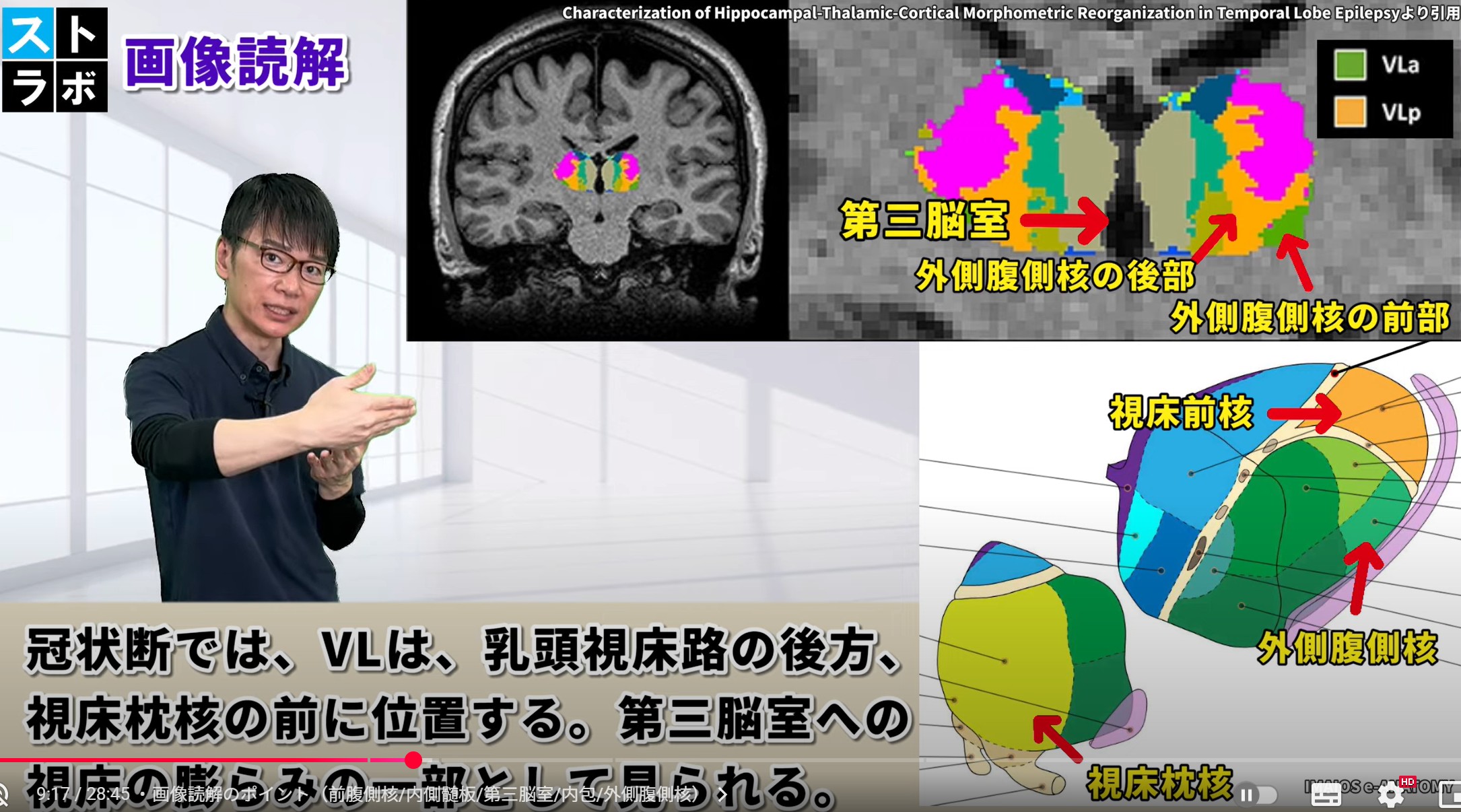

■ 冠状断

・VLNは、視床の中部に位置する灰白質の膨らみとして認識されます。

・乳頭視床路の後方、視床枕核の前方に位置しており、第三脳室に向かって内側へと突出する形で確認されます。

・内側髄板との位置関係、ならびに**前腹側核(VA)や後腹側核(VPL/VPM)**との相対的な位置が、VLNを特定する際の手がかりとなります。

3. 観察のポイント

VLNが関与する神経ネットワークは、運動のタイミング、滑らかさ、協調性といった「運動の質」に深く関わります。

そのため、VLN機能障害では以下のような症状が臨床で見られます:

-

協調性の問題は?:

箸での食事、靴紐を結ぶなどの細かい動作に不器用さが目立つ。一定の力加減や距離感の調整が難しい。

-

視力障害は?:

コップに水を注ぐときに、目測と実際の位置にズレが生じ、こぼしてしまうことがある。 -

企図振戦は?:

特定の動作(例:鍵を鍵穴に挿す)において、手の震えが生じ、操作が不安定になる。

-

急速な交互運動は困難か?:

左右交互の手作業や、瞬間的な動作切り替え(例:ボールのキャッチ)で反応が遅れる。 -

発話の変化は?:

調音筋の協調が乱れ、リズムのある会話が難しくなる。単語の発声に時間がかかることもある。

4. 臨床へのヒント

VLN障害が関与する運動制御の問題に対しては、以下のような介入が有効です。

① 急速交互運動の訓練

-

具体例:太鼓の連打、トランプを交互に裏返す、テンポに合わせた手拍子

-

目的:動作開始と終了、左右のバランスをとる反復性の運動によって、小脳−視床−皮質のループを再訓練

② 発話に対するアプローチ

-

技法:音読訓練(単語・音節の分解練習)、発声と呼吸の協調トレーニング

-

導入:言語聴覚士による明瞭化指導。呼吸−音声制御を再構築する

③ 振戦への日常対応

-

工夫:重り付きスプーン、蓋付きカップ、ストローなど補助具を活用

-

指導:利き手で支える+反対の手で安定させるなどの二点支持戦略を実施

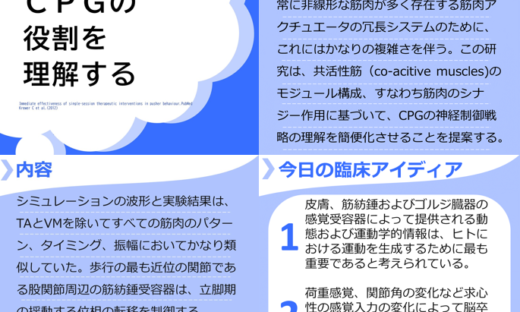

関連論文

① 小脳失調症患者における調整トレーニング後の音声変化:パイロット研究

Speech changes after coordinative training in patients with cerebellar ataxia: a pilot study

(2016,Terezaら)

・この研究は、小脳変性症患者に対して行った集中的な調整運動トレーニングが、音声生成に与える効果を評価したものです。

・トレーニング内容には、素早い交互運動に類似した演習が含まれており、子音・母音の調音の正確性や音声の移行速度など、音声パフォーマンスの改善を目的としていました。

・結果として、トレーニング直後に軽度の発話改善が認められ、追跡評価ではさらなる向上が確認されました。

・この研究は、小脳−視床−皮質系の可塑性と、リズム性・協調性の再構築を通じた言語機能改善の可能性を示唆するものです。

② 変性小脳疾患の管理に関するコンセンサス論文

Consensus paper: management of degenerative cerebellar disorders

(2014,Ilgら)

・本論文は、変性小脳性運動失調症に対する治療戦略について、多くの専門家による合意に基づく見解をまとめたものです。

・現在のところ、普遍的に有効とされる薬物療法は存在せず、治療の中心は理学療法・作業療法・言語療法などのリハビリテーション療法であるとされています。

・さらに近年では、**経頭蓋磁気刺激(TMS)や経頭蓋直流刺激(tDCS)**など、非侵襲的な小脳刺激技術が注目されています。

・これらの技術は、小脳の活動を調整・補完することで、リハビリの効果を高めたり、運動症状を直接的に緩和する可能性があるとされています。

・ただし、これらを臨床応用するためのガイドラインの確立には、さらなる研究が必要と結論づけられています。

5. 新人が陥りやすいミス

-

負荷設定が速すぎる

反復練習の初期段階でスピードや難易度を急に上げてしまうと、患者の神経−筋協調が破綻し、結果として協調性が低下する恐れがある。

→「ゆっくり始めて、段階的に強化」が鉄則

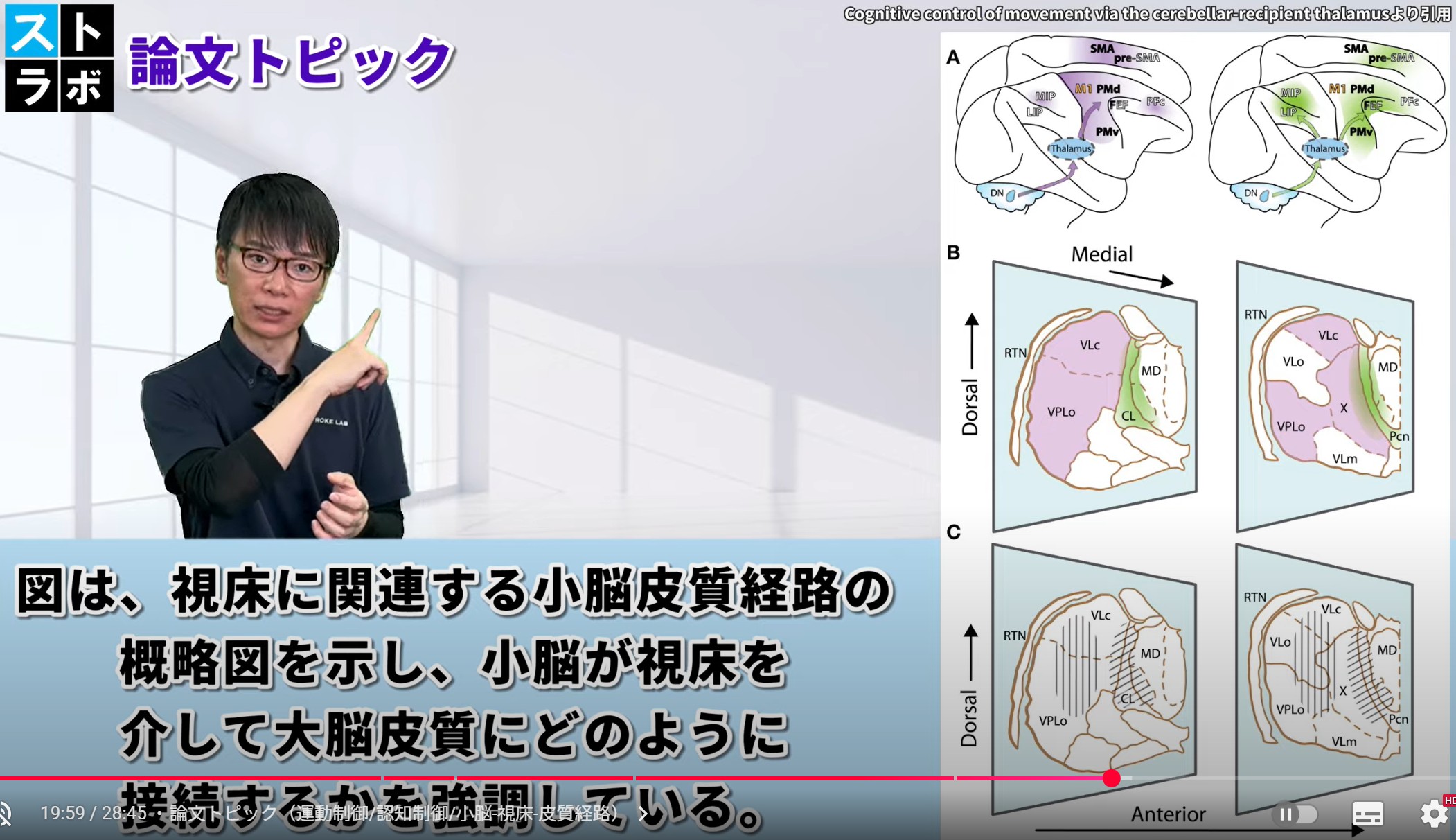

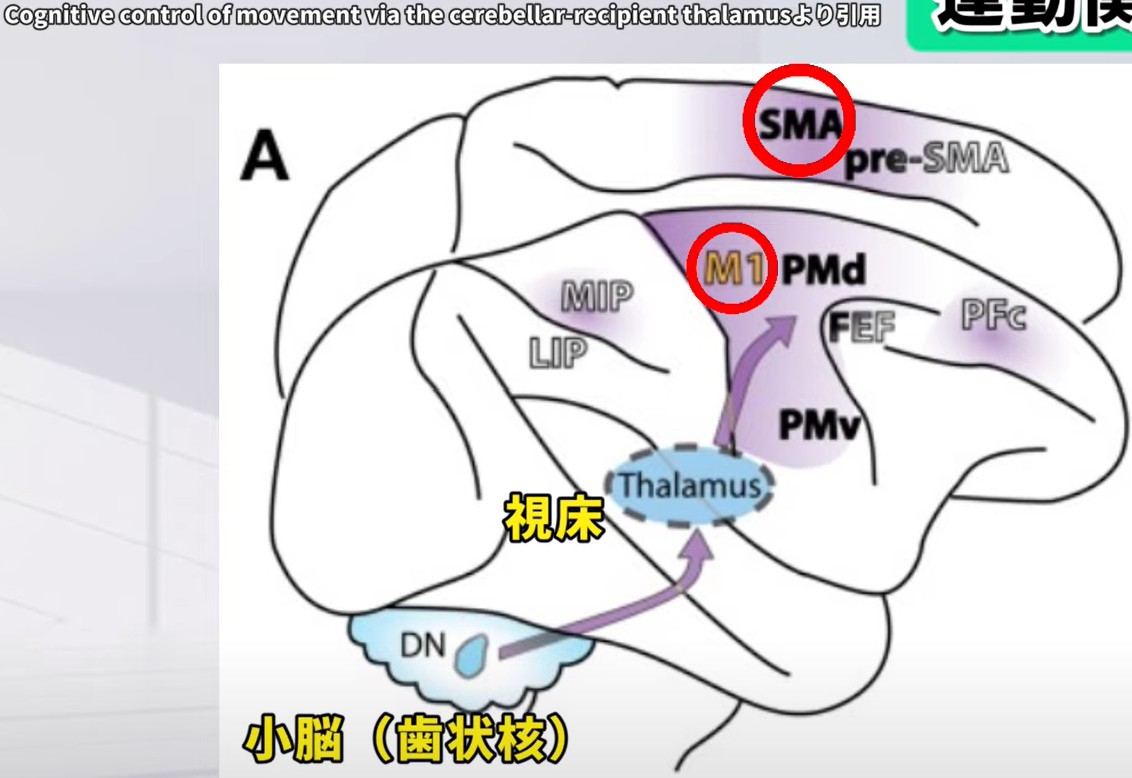

6. 論文トピック

Vincent et al.

“Cognitive control of movement via the cerebellar-recipient thalamus”

この論文は、小脳出力の受容核である視床(VLN)を介した運動制御と認知制御の関係性を詳述しています。VLNは、小脳・基底核・大脳皮質間の情報を統合する中継核として機能し、随意運動や感覚統合、学習、認知的判断に関与します。

テニスの動作における神経ネットワークの応用

-

a. 運動関連領域

① 一次運動野(M1)と運動前野(SMA)

強力なサーブから繊細なボレーに至るテニスショットの実行は、特定のニューロンが特定の筋肉の動きに対応する一次運動野(M1)で開始されます。

M1は、視床、特に小脳と大脳基底核からの情報を中継する外側腹側核(VL核)から強力な入力を受け取ります。

また、SMAを含む運動前野は、これらの動きを実行する前の計画に関与し、現在のプレー状態と意図したショットに関する情報を統合します。

② 小脳

小脳は、運動調整と正確さにとって重要な役割を果たします。

テニスプレーヤーの動きの力、タイミング、正確さを調整し、ラケットのスイングが滑らかになるように支援します。

これにより、プレーヤーは素早く複雑な一連のプレーを通じてバランスと姿勢を維持できるようになります。

③ 大脳基底核

随意運動の制御と手順学習に関与する大脳基底核は、プレーヤーがよく練習した動きをスムーズかつ自動的に実行できるよう支援します。

これにより、認知リソースが戦術的な意思決定に向けられるようになります。

b. 認知関連領域

① 前頭前野(PFC)

戦略的計画と意思決定に関与する前頭前皮質は、プレイヤーが相手の動きを予測し、ショットの選択を決定し、相手のゲームの弱点を突く戦術を採用することを可能にします。

② 頭頂連合野(MIP, LP)

これらの領域は、ボールの軌道、速度、スピンを追跡し、それに応じてプレーヤーの位置と動きを調整するために重要な感覚情報を統合します。③ 前頭眼野(FEF)および Pre-SMA

これらの領域は眼球運動を制御し、高次の認知機能に関与します。

テニスでは、注意を集中させ、ボールの軌道を予測し、次のショットに備えて身体を準備することに貢献し、認知的な予測と運動の準備を統合します。

c. 統合と相互作用

・小脳−視床−皮質経路は、クロスにフォアハンドを打つ決定から実際のストロークまで、テニスショットのシームレスな実行に関与します。

・小脳は運動指令を洗練し、視床(VL核)を介して、実行のための運動皮質と、継続的な戦略的調整を行うための連合野の両方に情報を中継します。

・**中央視床(medial thalamus)**は中心的なハブとして機能し、運動計画と認知戦略を統合する役割を果たしています。

①基本的な解剖学的構造と機能: 視床内の外側腹側核 (VLN) の位置は?また、運動制御におけるその主な機能は何ですか?

②視床-小脳経路:特にテニスなどのスポーツにおける動きの調整と計画の文脈において、VLNは視床-小脳経路にどのように貢献しますか?

③血液供給: どの動脈がVLNに血液を供給しますか?これがその機能にとってなぜ重要ですか?

④運動信号伝達: 小脳から VLN を介して運動野に至る運動信号伝達の経路を説明してください。 このプロセスはテニスの正確な動きの実行とどのように関係しているのでしょうか?

⑤病態像: VLN の損傷が運動機能に及ぼす影響はどのようなものでしょうか?また、これは患者の調整能力や運動能力にどのように現れるのでしょうか?

⑥認知機能における小脳制御: 最近の研究は、運動制御における小脳の役割についての伝統的な見解にどのように異議を唱え、その既知の機能を認知的側面を含むように拡張していますか?

⑦臨床実践における観察ポイント: VLN 機能不全に関連する、調整、視覚空間判断、企図振戦、急速な交互運動、および発話に関する問題を特定するための重要な観察ポイントは何ですか?

⑧リハビリテーション戦略: 調整と言語の改善に焦点を当て、小脳失調症または VLN 機能不全の患者に効果的と思われるいくつかのリハビリテーション戦略について考えましょう。

⑨リハビリテーションにおけるよくある間違い: 小脳失調症のリハビリテーション実践において初心者がよく犯す間違いとは何ですか?また、これらはどのように回避できるのでしょうか?

⑩スポーツにおける統合: テニスのような複雑な活動において、小脳-視床-皮質経路はどのようにして運動機能と認知機能を統合するのでしょうか?また、この統合には脳のどの領域が関与しているのでしょうか?

①基本的な解剖学的構造と機能: 外側腹側核 (VLN) は、視床の腹側部分に位置し、後腹側核に隣接し、内包の内側にあります。 その主な役割は運動制御にあり、小脳から運動入力を受け取り、運動の計画と実行に重要な一次運動野に投射します。

②視床-小脳経路: VLNは、小脳および淡蒼球から入力を受け取り、運動皮質および運動前野に投影を送ることにより、視床-小脳経路において中心的な役割を果たします。 この経路は、テニスの動きに必要な調整と精度に不可欠です。

③血液供給: VLN への血液供給は主に、極動脈、傍正中視床動脈、視床膝状体動脈、および後脈絡膜動脈を含む後大脳動脈の枝から供給されます。 VLN の運動制御能力には、適切な血液供給が不可欠です。

④運動信号伝達: 小脳からの運動信号は VLN に伝達され、VLN はこれらの信号を一次運動野に中継します。 この伝達は、テニスで必要とされるような、調整された正確な動きを実行するために非常に重要です。

⑤病態像: VLN の損傷は運動機能障害を引き起こし、調整や運動計画に影響を与える可能性があります。 これは、正確な動きを実行するのが困難として現れ、テニスなどの細かい運動制御が必要な活動に影響を与える可能性があります。

⑥認知機能における小脳制御:最近の研究では、小脳の役割が従来の運動制御を超えて拡張され、VLNを含むさまざまな視床核への投射を介して小脳が認知機能に関与していることが示されています。 これは、運動プロセスと認知プロセスの統合におけるより広範な役割を示しています。

⑦臨床実践における観察ポイント: VLN 機能障害の主な観察ポイントには、調整の困難 (例: 不器用さ)、視空間判断 (例: 距離の判断の誤り)、企図振戦 (例: 目標に向かう震えた動き)、急速な交互の動き (例: 身体の動き) が含まれます。 、動作間の切り替えが遅い、または不正確)、音声の変化(リズムの乱れなど)。

⑧リハビリテーション戦略: 小脳失調症または VLN 機能障害に対する効果的なリハビリテーション戦略には、素早い交互運動の練習、話す速度と明瞭さを制御するための言語療法、振戦を管理するための日常生活の調整が含まれます。

⑨リハビリテーションにおけるよくある間違い: リハビリテーションの初心者は、多くの場合、スピードと複雑さで急速に進みすぎて、筋肉と神経の調整の適切な発達を妨げる可能性があります。 患者に合わせた段階的なアプローチが推奨されます。

⑩スポーツにおける統合: テニスなどの活動では、小脳-視床-皮質経路が運動機能と認知機能を統合し、一次運動野、運動前野、小脳、大脳基底核、前頭前野、頭頂連合野が関与します。 この統合により、複雑なスポーツの動きに必要な正確な調整、戦略的計画、感覚の統合が容易になります。

視床外側腹側核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:問診・評価と課題設定

(田中先生が石川さんの病室を訪問)

田中先生:「こんにちは。今日から担当する金子です。どんなことが今、一番やりづらく感じますか?」

石川さん:「うーん……まず、コップを持とうとすると手が震えちゃって。水をこぼしそうで怖いんです。あと、靴ひもが全然結べなくて……左右の力の入れ方がバラバラになるし、形も崩れちゃう」

田中先生:「なるほど。道具を使う細かい手の動き、特に力加減やタイミングの調整が難しい感じですね」

石川さん:「そうなんです。焦るとさらに手が震える気がして……」

田中先生:「評価させていただいた結果、小脳と視床外側腹側核(VLN)を含む協調運動のネットワークに関連した障害が見られます。特に、動きの切り替えや左右のタイミングのコントロールが難しくなっている印象です」

2.リハビリ目標の設定(主訴に基づいた具体目標)

-

コップを安定して持ち、こぼさずに水を飲むことができる

-

靴ひもを左右バランスよく、適切な力加減で結べるようになる

-

振戦の頻度を減らし、日常動作に対する不安を軽減する

-

再び日常の身支度を安心して一人でできるようになる

3.リハビリの計画と実施

実施項目①:コップ操作の協調訓練(振戦のコントロール)

-

重り付きのプラスチックコップを使用し、握力と手首の安定性を確認しながら持ち上げる練習

-

コップに入れる水の量を調整し、手の震えが目立たないポジションやスピードを探る

-

ストロー付きカップや取っ手付きマグカップも使用し、道具による支援効果を検証

田中先生:「石川さん、まずは空のコップを両手で持ってみましょう。指に力を入れすぎず、肘の位置も意識して」

石川さん:「こうですか? ……あ、少し震えてますね。でも、前より止めようと思えば止まる気がします」

田中先生:「今の“止められる感じ”が大事です。手のどこに力が入ってるか、ゆっくり確認してみましょう」

(水を少し入れて)

田中先生:「今度は半分くらい水を入れてみます。持ち上げて、少しキープしてみましょう」

石川さん:「……怖かったけど、思ったよりこぼれてないです! 両手だと安定しますね」

田中先生:「いいですね。では、次は利き手だけでも試してみましょう」

実施項目②:靴ひも結びの分解練習と再統合

-

靴ひもを使った手順を3ステップに分解:「ループを作る」「クロスする」「引き締める」

-

力加減や手指の動きに注意しながら、それぞれの動作をゆっくり・確実に反復

-

鏡や動画撮影を用いて、本人が自分の動作を“見て理解する”サポートも実施

田中先生:「まずは“ループ”を作るところだけ練習しましょう。右と左の動きがずれないよう、意識してゆっくり」

石川さん:「ループまではできるんですけど……そのあとが、力が入りすぎて、締めすぎちゃうんです」

田中先生:「引くときに“止めポイント”を決めておくといいですよ。ほら、ここまでっていう位置で止めて」

石川さん:「……あ、わかる! それやると、力を入れすぎない感じになりますね!」

田中先生:「慣れてきたら、次は立った状態でやってみましょう。体勢が変わると、難しさも変わります」

石川さん:「ほんとだ、バランスも一緒に取らなきゃいけなくて、より実践っぽいですね」

実施項目③:急速交互運動の強化(タイミングと切り替え)

-

左右の手でカードを素早く裏返す、色付きブロックを交互に並べ替えるなどテンポを伴う練習

-

ドラムスティックや太鼓を使って、視覚+聴覚のリズムを頼りに交互動作を強化

-

認知面との連携課題として、「番号順に並べる」「手順を声に出しながら行う」なども導入

田中先生:「次はリズムに合わせて、左右交互にカードをひっくり返します。テンポはこのくらい」

(メトロノーム音:トン・トン・トン)

石川さん:「最初はついていけないかも……あ、でも右手と左手で感じが違いますね」

田中先生:「その違いに気づけてるのがすごく大事です。少し遅れても大丈夫。交互のリズムを身体で覚えていきましょう」

(しばらく練習した後)

石川さん:「さっきよりスムーズかも。迷いが減った気がします」

田中先生:「動作の切り替えが自然になってきましたね。じゃあ次は、手順を声に出しながらやってみましょう。“右・左・右・左”って言ってみてください」

石川さん:「右・左・右・左……おお、なんか頭が整理される感じがします!」

4.結果と進展

・2週間の訓練後、コップを両手で安定して持ち、ほとんどこぼさずに飲めるようになった

・靴ひもは「一発で結べる」回数が増え、結び直す場面が減ってきた

・振戦も軽度ながら発動頻度が低下し、動作時の不安が軽減

・「やろうとする前から諦めていた動作が、“できるかも”と思えるようになった」と本人談

田中先生:「確実に手の動きが安定してきていますね。道具の扱い方にも工夫が見られます」

石川さん:「はい。今は“持つのが怖くない”って思えるんです。小さな進歩かもしれないけど、生活の中ではすごく大きいです」

補足

本ケースでは、小脳−視床(VLN)−皮質系の協調障害に対して、実生活に即した動作訓練を分解・再構成し、振戦や協調性の改善を図った。感覚−運動統合を意識した段階的な導入と自己効力感の向上が、改善の鍵となった。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)