【2025年版】尾状核と被殻の違いとは?運動制御と学習への役割を徹底解説!CT-MRIまで

はじめに

本日は尾状核について解説したいと思います。この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

尾状核とは?

解剖学的位置

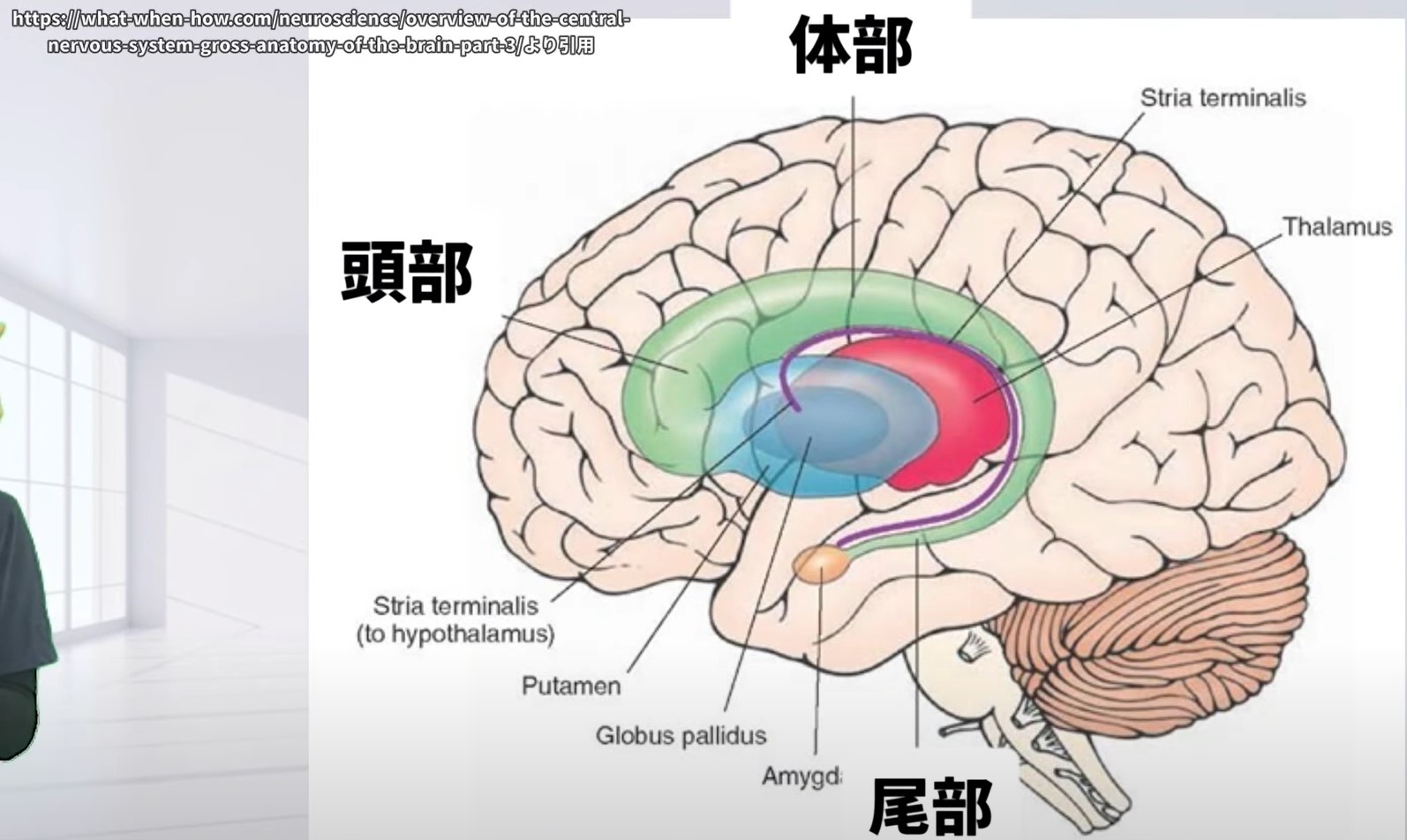

尾状核は大脳基底核を構成する重要な構造の一つで、大脳半球の深部に位置しています。

長く湾曲した形状を持ち、主に3つの部分、頭部、体部、尾部に分けられます。

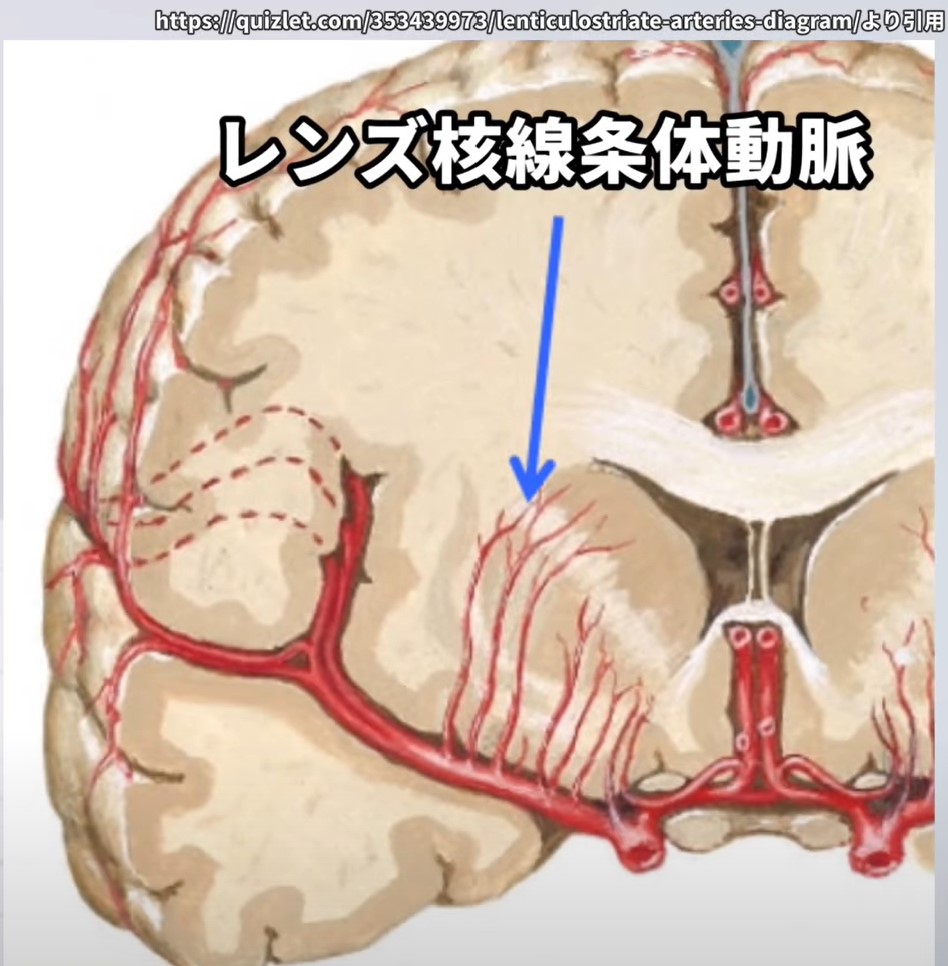

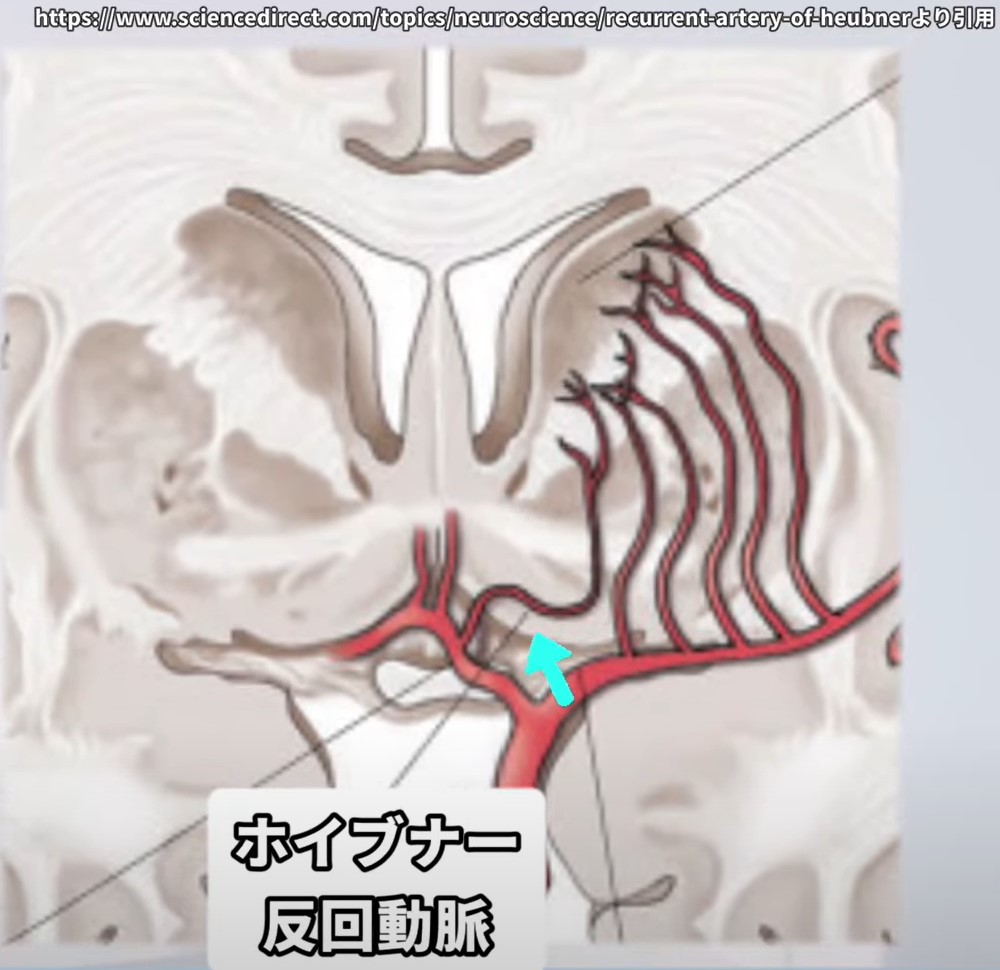

血液供給

- 尾状核の体部と尾部は、中大脳動脈のレンズ核線条体動脈枝から血液供給を受けています。

- 尾状核の頭部には、前大脳動脈からのホイブナー反回動脈が血液供給を行っています。

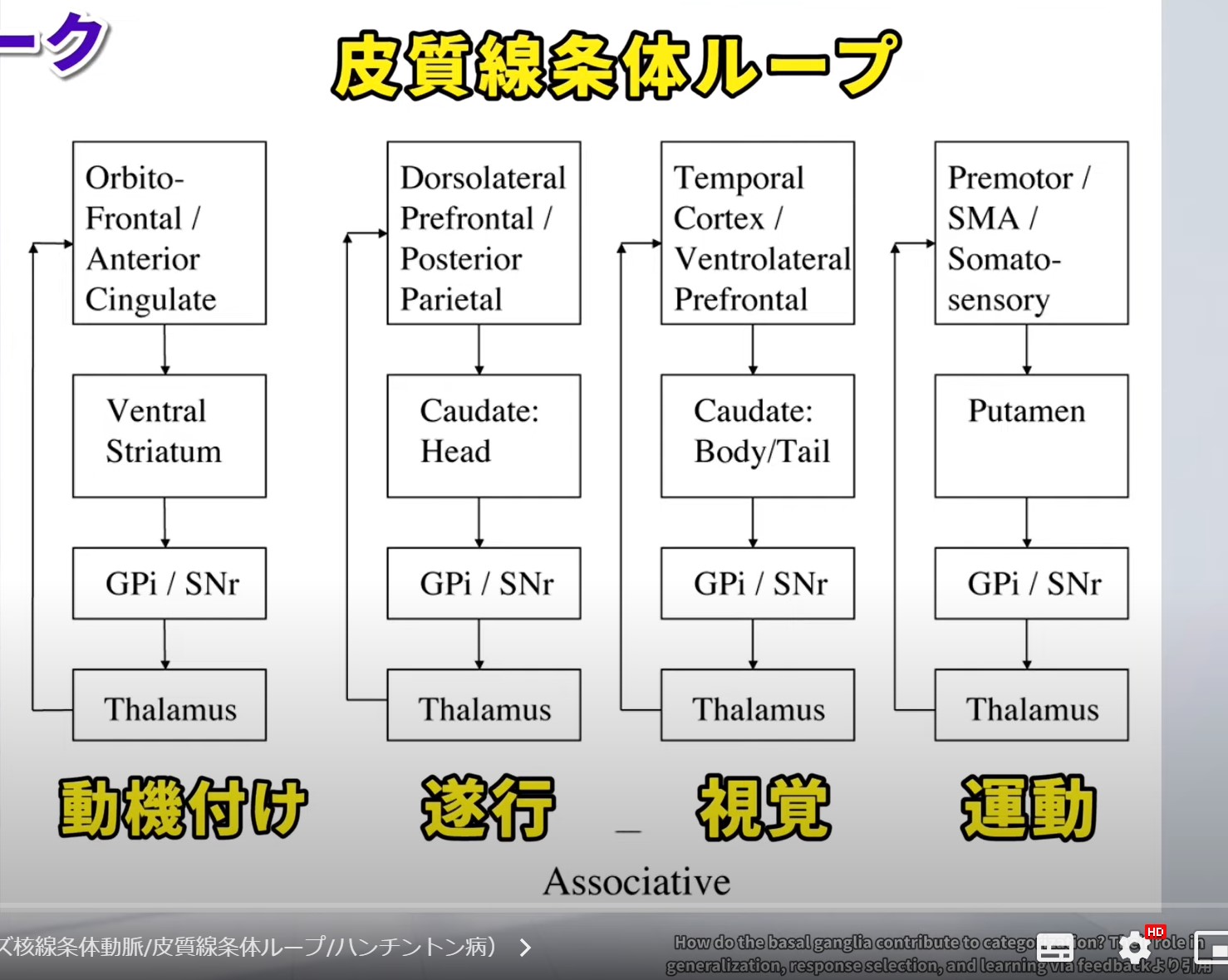

神経ネットワークと機能ループ

How do the basal ganglia contribute to categorization? Their roles in generalization, response selection, and learning via feedback, 2008 Seger

動機付け皮質線条体ループ

このループは、大脳辺縁系領域(眼窩前頭皮質や前帯状回など)と腹側線条体(側坐核を含む)を結びつけ、報酬に関連する情報の処理を担います。動機付けと報酬に基づく行動選択や学習のプロセスに重要な役割を果たします。

遂行皮質線条体ループ

遂行機能に関与するこのループは、背外側前頭前野と尾状核頭部を結びつけ、計画、意思決定、戦略策定などの高次の実行機能をサポートします。また、環境からのフィードバックを戦略的に利用し、新しい状況に適応する能力にも影響します。

視覚皮質線条体ループ

視覚領域(下側頭葉皮質や腹外側前頭前野など)と尾状核(本体および尾部)を結びつけ、視覚情報の処理に関与します。視覚的な分類と刺激のカテゴリー化を行う役割があります。

運動皮質線条体ループ

運動計画領域(補足運動野や運動前野)と線条体の被殻を結びつけ、行動の選択と運動計画において重要な役割を果たします。

病態像

尾状核の変性は、ハンチントン病などの病態でみられ、運動障害、認知障害、精神症状を引き起こします。

画像読解のポイント

尾状核の全体的な特徴

- 位置と形状:尾状核は大脳基底核の一部で、脳の深部に位置し、側脳室に沿ってC字型を描きます。これは画像上での識別に重要な特徴です。

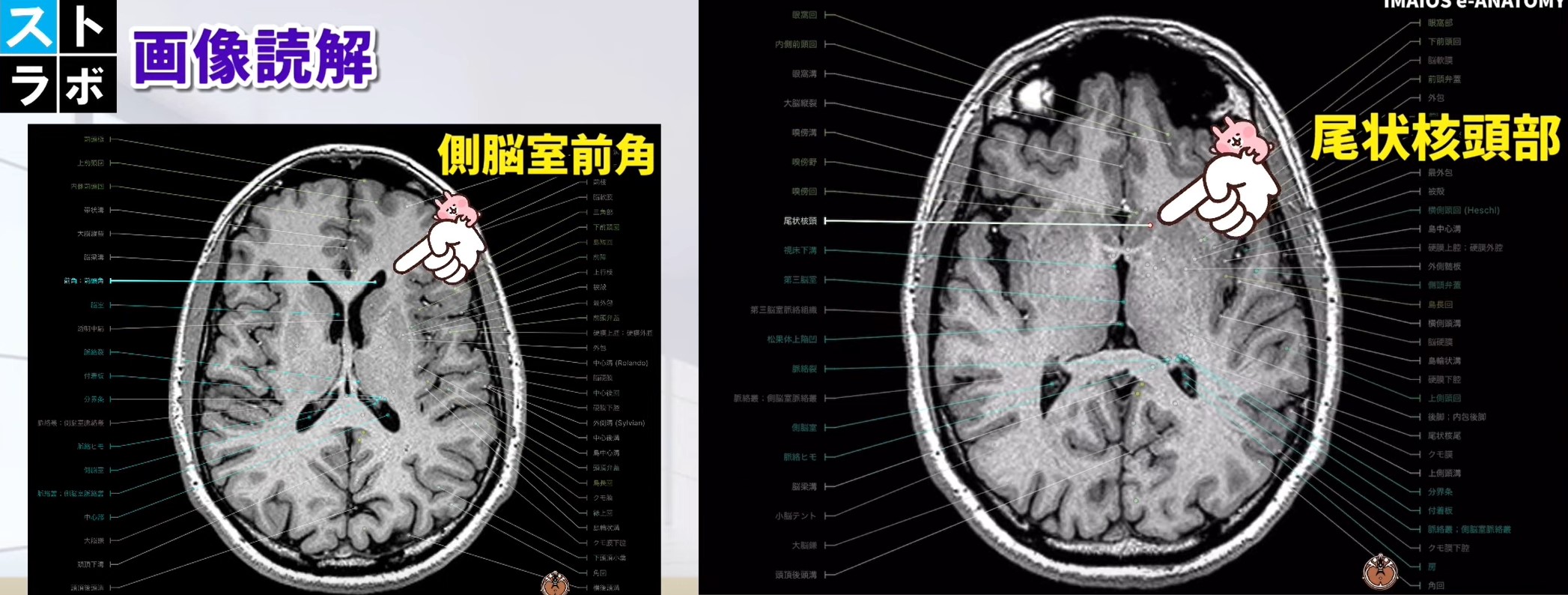

尾状核の頭部

- 位置:側脳室前角のレベルにあり、前角の内側壁に沿っています。

- 画像での識別ポイント:

- MRI:T1強調画像で等信号、T2強調画像でやや高信号として描出されます。

- 隣接構造:内側に側脳室前角、外側に放線冠、下方に内包前脚が位置します。

- 追加のポイント:

- 形態:頭部は尾状核の中で最も太く、丸みを帯びています。

- 臨床的意義:頭部は脳梗塞や出血が起こりやすい部位であり、注意深い観察が必要です。

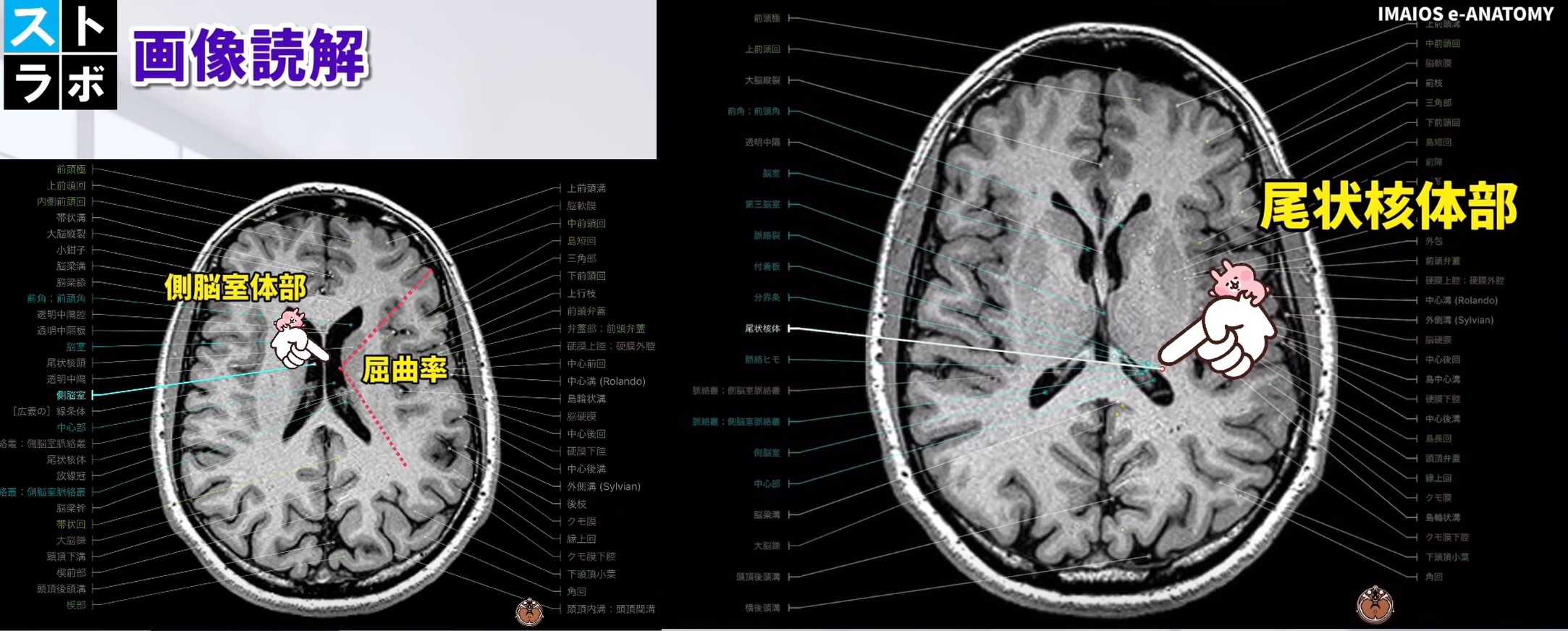

尾状核の体部

- 位置:頭部から後方へ続き、側脳室体部の上壁に沿って走行します。

- 画像での識別ポイント:

- 形状:頭部から細くなり、帯状に伸びます。

- 隣接構造:上方に脳梁、下方に視床、内側に側脳室、外側に放線冠があります。

- 追加のポイント:

- 画像断面の選択:冠状断や水平断で明瞭に観察できます。

- 機能的意義:体部は運動制御や学習に関与しており、病変の有無が臨床症状に影響を与える可能性があります。

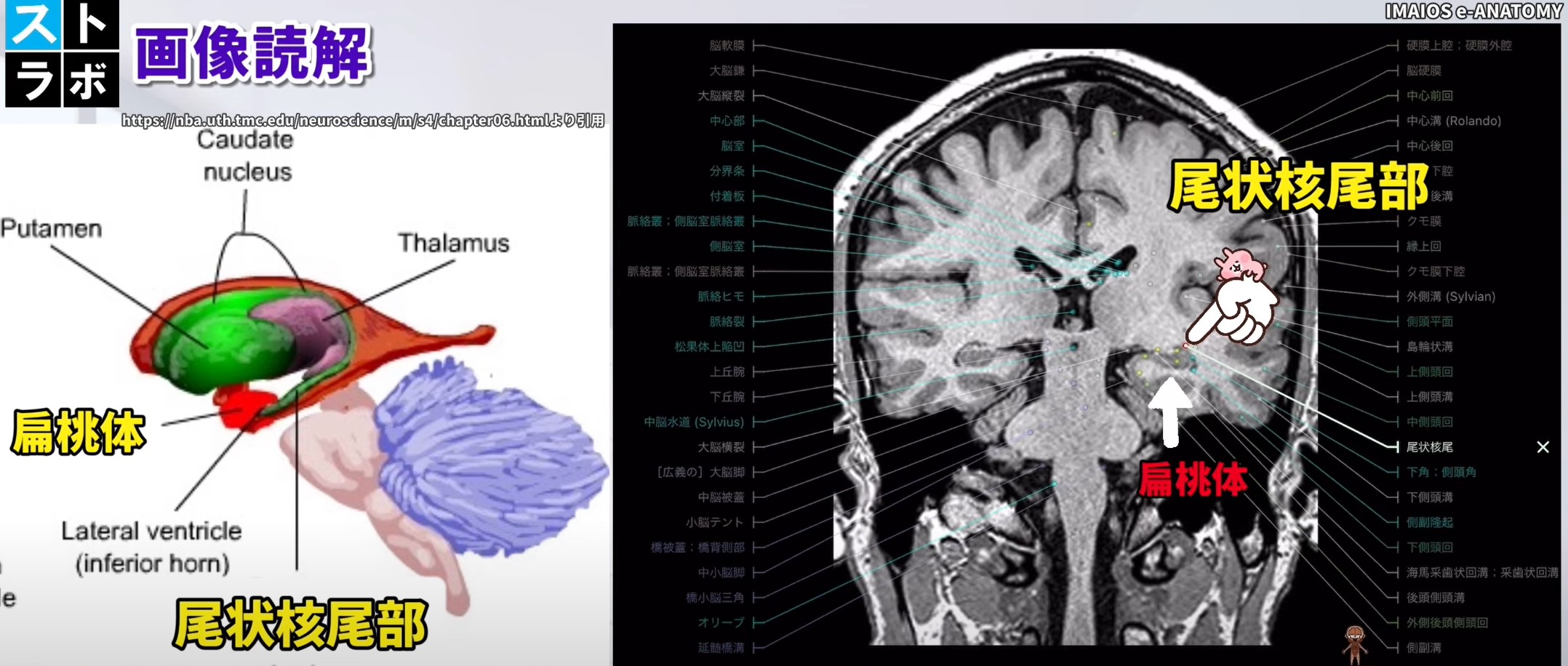

尾状核の尾部

- 位置:体部からさらに後方・下方へ伸び、側脳室下角を回り込むように側頭葉内に入ります。

- 画像での識別ポイント:

- 識別の難しさ:尾部は非常に細く、他の灰白質構造と区別しにくいです。

- 隣接構造:内包後脚、扁桃体、海馬と近接しています。

- 追加のポイント:

- 冠状断の有用性:尾部の確認には冠状断が適しています。扁桃体の上方または内側に位置します。

- 臨床的意義:尾部の萎縮はハンチントン病などの神経変性疾患で観察されることがあります。

大脳-線条体ループの解説

モチベーション-皮質線条体ループ

このループは、登山者が休憩するか、さらにハイキングを続けるかを判断するときに特に活発になります。

たとえば、目の前に美しい滝が見えたり、頂上に到達して素晴らしい景色が広がることを想像すると、登山者は疲労にもかかわらず、続行する動機を得ます。このループは報酬(期待される景色)を処理し、登山者の動機や行動選択に大きな影響を与えます。

遂行-皮質線条体ループ

このループは、登山中にさまざまな意思決定プロセスに関与します。

登山者が現在の道を進むか、迂回するかを決定する際、暗くなる前に戻る時間を評価するとき、あるいは困難な地形を移動する戦略を考えるときに働きます。

太陽の位置や地形の状況など、環境からのフィードバックを基に計画を適応させ、効率的な意思決定をサポートします。

視覚-皮質線条体ループ

このループは、登山者が自然環境を移動するときに働きます。

たとえば、茂みで木の実を見つけた際に、その木の実が食べられるか有毒かを形や色、サイズなどの視覚的特徴に基づいて分類する際に活躍します。また、このループは過去の経験に基づいて、新しい状況で類似の視覚情報を利用して分類を行います。たとえば、完全に同じでなくても、以前に食べて安全だと知っている木の実に似ている場合、それを食用と認識する助けとなります。

運動-皮質線条体ループ

このループは、登山者が食用だと判断した木の実を慎重に摘み、容器に入れるといった具体的な動作を計画し実行する際に機能します。

この動作は、木の実が食用として認識されたことに基づいて選択され、運動の計画と実行をスムーズにサポートします。

論文トピック: 虚血性脳卒中と複合性局所疼痛症候群(CRPS)

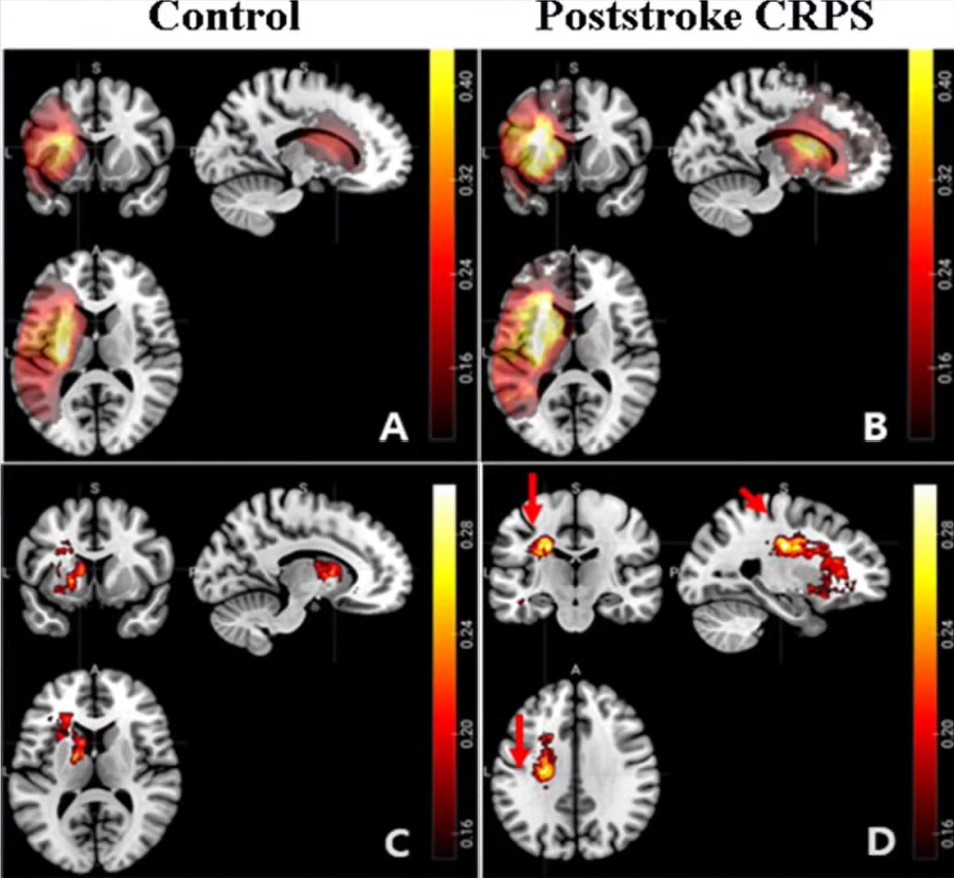

Lee らは、虚血性脳卒中を経験した患者における**複合性局所疼痛症候群(CRPS)**の神経関連性を調査しています。この研究には 145 人の虚血性脳卒中患者が参加しており、そのうち 35 人が CRPS と診断されました。これらの患者は脳卒中後 CRPS グループを構成し、残りの 110 人の患者が対照グループに分類されました。

研究者らは、ボクセルベース病変症状マッピング (VLSM) を使用して、脳卒中後 CRPS の発症に関連する脳領域を特定しました。

VLSM 分析の結果、放線冠の尾状核頭部、被殻、白質複合体が脳卒中後の CRPS 発症に有意に関連していることが示されました。これらの結果は、尾状核や被殻を含む特定の脳領域の病変が、脳卒中後 CRPS の発症に重要な役割を果たすことを示唆しています。

Neuroanatomical correlates of poststroke complex regional pain syndrome: a voxel-based lesion symptom-mapping study (2021 Lee)

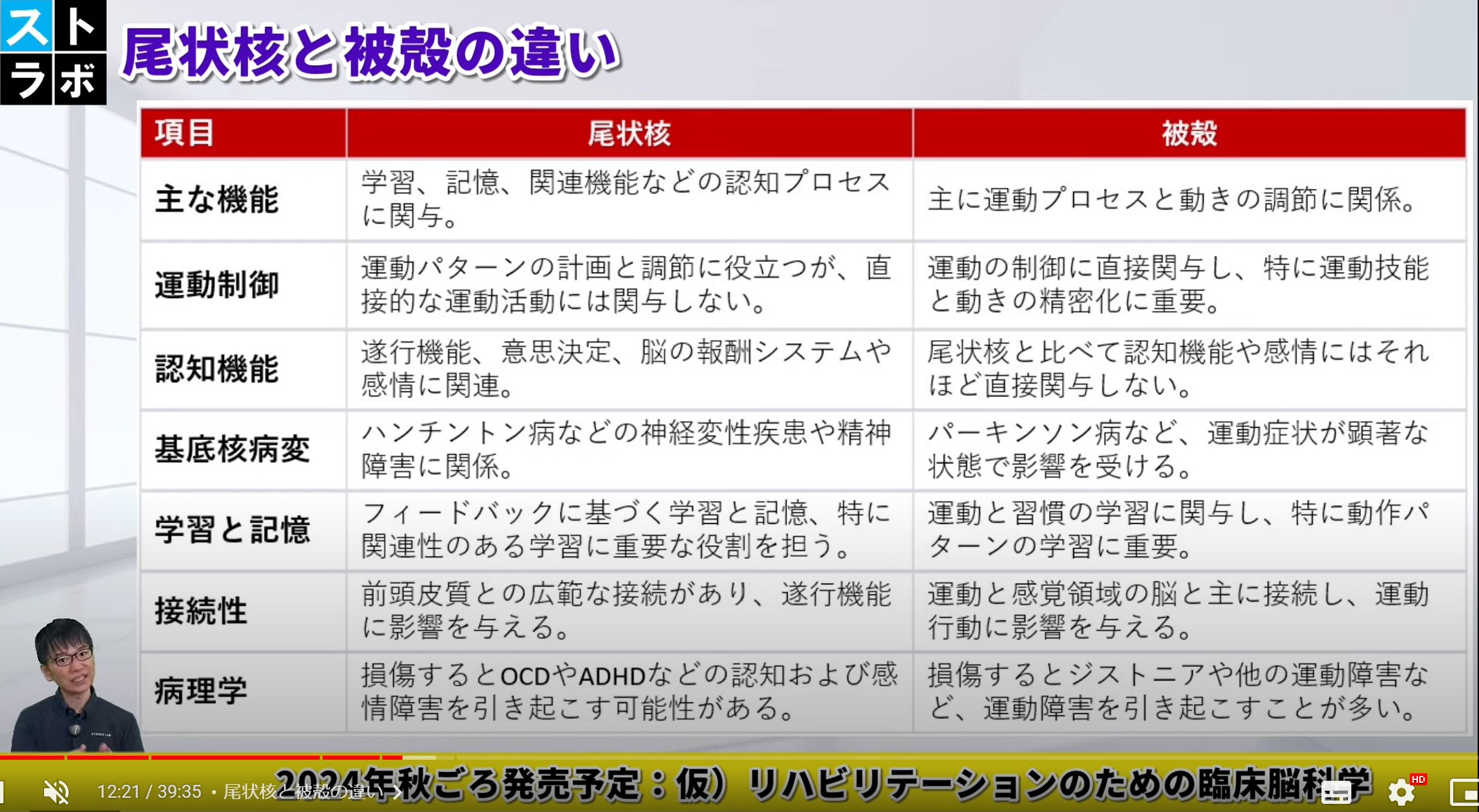

尾状核と被殻の違い

尾状核は主に学習や記憶、遂行機能などの認知プロセスに関与します。

一方、被殻は運動プロセスや動きの調節に関与しており、特に運動行動に重要な役割を果たしています。

②血液供給: どの動脈が尾状核に血液を供給しますか?これはさまざまな部分でどのように異なりますか?

③ニューラル ネットワークとループ: 脳の機能における 4 つの皮質線条体ループ (視覚、運動、遂行、モチベーション) の役割を説明できますか?

④ハンチントン病: 尾状核の変性はハンチントン病患者にどのような影響を及ぼしますか?

⑤運動制御における尾状核の機能: 運動制御における尾状核の役割は何ですか?また、その損傷は歩行や微細運動にどのように影響しますか?

⑥認知処理: 尾状核は認知処理にどのように寄与し、その損傷が記憶処理や問題解決に与える影響は何ですか?

⑦学習と記憶:学習と記憶における尾状核の役割について、特に新しい指示への適応性と以前に獲得したスキルの維持という観点で説明してください。。

⑧報酬に基づく意思決定: 報酬の期待に基づく意思決定において尾状核はどのような役割を果たしますか?また、この領域への損傷は、患者のモチベーションやマイナスの結果を回避する能力にどのような影響を与える可能性がありますか?

⑨リハビリテーション戦略: 尾状核損傷患者のリハビリテーションで使用されるトレッドミル トレーニングと認知処理戦略について説明します。 これらの戦略を実行する際の重要な考慮事項は何ですか?

⑩リハビリテーションにおける正の強化: 尾状核損傷患者のリハビリテーションで正の強化をどのように使用できますか?また、賞賛やご褒美の不適切な使用による潜在的な落とし穴は何ですか?

①尾状核の解剖学: 大脳基底核の一部である尾状核は、頭部、体部、尾部に分かれています。 これは、側脳室に隣接して大脳半球の深部に位置する C 字型の構造です。

②血液供給: 尾状核の本体と尾部は主に中大脳動脈の水晶体線条体枝によって供給されますが、頭部は反回ホイブナー動脈を介して前大脳動脈から血液を受け取ることがあります。

③ニューラルネットワークとループ:視覚皮質線条体ループは視覚情報を処理し、運動ループは行動の選択と運動計画に関与し、遂行ループは計画と意思決定に役割を果たし、モチベーションループは報酬フィードバックに基づいて行動に影響を与えます。

④ハンチントン病:ハンチントン病では、尾状核の運動制御と認知機能における役割により、尾状核の変性が運動障害、認知障害、精神症状を引き起こします。

⑤運動制御における尾状核の機能: 尾状核は、運動パターンの計画と調節を支援します。 損傷は、歩行のリズムやバランスの乱れ、細かい運動の困難、手と目の協調の障害につながる可能性があります。

⑥認知処理: 尾状核は、注意、記憶処理、問題解決に関与しています。 損傷により、記憶の想起、問題解決能力、変化に適応する能力が損なわれる可能性があります。

⑦学習と記憶: 手続き記憶と新しいスキルの学習において重要な役割を果たします。 新しい指示に適応したりスキルを維持したりすることが困難な場合は、尾状核の損傷によるこれらの機能の障害を示します。

⑧報酬に基づく意思決定: 脳のこの領域は、期待されるポジティブな結果に向けて行動を指示します。 ダメージはモチベーションを低下させ、報酬に対する反応に影響を与え、ネガティブな経験から学ぶ能力を損なう可能性があります。

⑨リハビリテーション戦略: トレッドミル トレーニングは歩行動作を再学習するのに役立ちますが、認知トレーニングには記憶力、注意力、問題解決力を向上させるタスクが含まれます。 これらの戦略では、安全性と適応性が非常に重要です。

⑩リハビリテーションにおける積極的な強化: 積極的な強化は、患者のリハビリテーション活動への参加を促進します。 不適切な行動を強化することなく患者を効果的に動機付けるには、報酬を調整し、過剰な賞賛を避けることが重要です。

尾状核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

初回セッション:評価と課題設定

場面: リハビリテーション室で田中先生と石川さんが向かい合って座っています。石川さんは脳卒中後のリハビリを始めたばかりで、リハビリに対して少し不安そうな様子です。田中先生は優しい口調で、まずは石川さんの現状を確認するために評価を始めます。

田中先生:「石川さん、今日は初めてのセッションですね。最初に少し歩いてみて、どのようなところが難しいのか一緒に確認しましょう。それから、簡単な質問をして、日常生活での困難さも評価していきますね。」

石川さん:「はい、わかりました。でも、最近歩くときにバランスが崩れることが多くて、足が不安定なんです。記憶も少し不安で、忘れやすくなっている気がします…。」

田中先生は石川さんの不安を受け止めつつ、歩行評価を開始します。石川さんは少しゆっくりしたペースで歩き始めますが、足の動きに不規則さが見られ、バランスを崩しやすいことがわかります。また、歩行器での歩行ではすぐに使い方を覚えるのが難しい様子でした。

田中先生は、石川さんが歩行時に感じているリズムの乱れやバランスの不安定さを評価し、さらに石川さんが認知処理や学習、記憶に課題を抱えていることを確認します。

総合評価とリハビリ目標の設定

田中先生:「石川さん、今日は歩行の評価に加えて、記憶や認知の処理にもいくつか課題が見つかりました。これからのリハビリでは、これらの問題に対処していきましょう。まず、歩行のリズムとバランスを改善すること、次に歩行器の使用を習得していただきます。そして、認知処理や記憶に関連する訓練も併せて進めていきます。」

田中先生は総合評価に基づき、以下のリハビリ目標を設定します。

- 歩行リズムとバランスの改善:歩行中のリズムを整え、バランスを取り戻すための訓練を実施します。

- 歩行器の安全な使用方法の習得:歩行器を正しく操作し、日常的に安心して使用できるようにします。

- 自主的なリハビリ活動の継続を促進するためのモチベーション強化:石川さんが自信を持ち、リハビリを継続できるよう、モチベーションを高める手法を取り入れます。

田中先生:「石川さん、リハビリは無理をせず、少しずつ進めていきますので安心してください。私と一緒に目標に向かって進んでいきましょう。」

石川さん:「はい、先生と一緒なら頑張れそうです。」

リハビリの計画と実施

実施項目1: トレッドミルを使用した歩行訓練

最初のリハビリでは、歩行リズムとバランスの改善に焦点を当てます。田中先生は、トレッドミルを使った歩行訓練を提案します。最初はゆっくりしたスピードで始め、石川さんにはハーネスを装着して体重の一部をサポートします。これにより、安全にリハビリを行いながら、徐々に歩行スピードを上げていきます。

田中先生:「トレッドミルに乗って、ゆっくり歩いてみましょう。最初は免荷装置でサポートしますので、転倒の心配はありませんよ。速度も徐々に上げていきますね。」

石川さん:「ハーネスがあると安心ですね。リズムを意識しながら歩くのが難しいけど、少しずつ慣れてきた感じがします。」

田中先生:「とても良いですね。今はゆっくりで構いませんので、徐々にスピードを上げていきますよ。少しずつ体重のサポートを減らしていきますので、頑張りましょう。」

石川さんはトレッドミルでの訓練を続け、リズムとバランスが少しずつ改善されていきます。免荷装置によるサポートを徐々に減らし、石川さん自身の力でバランスを取れるように訓練が進められます。

実施項目2: 歩行器の導入と使用方法の指導

歩行リズムとバランスが改善され始めた段階で、田中先生は歩行器の使用を導入します。まず、歩行器の正しい使い方を説明し、持ち方や押し方など、基本的な操作方法を教えます。

田中先生:「次は歩行器を使って歩いてみましょう。両手でしっかり握り、無理なく歩けるように前に押し出して使ってください。部屋やトイレで止めるときの位置も重要です。適切な場所に止めるために目印をつけておきましょう。」

さらに、石川さんが使い方を忘れないように、操作方法を紙に書いて病室に貼り、いつでも確認できるようにします。

田中先生:「こちらに使い方をまとめた紙を貼っておきますね。これを見ながら歩行器を使うと、自然と慣れていけると思いますよ。」

石川さん:「ありがとうございます。これで間違えずに使えそうです。安心しました。」

田中先生は、部屋の中やトイレに歩行器を止める位置に目印をつける工夫も行い、石川さんがどこで歩行器を止めるべきかを一目でわかるようにします。このことで、歩行器の操作がより簡単になり、石川さんも自信を持って使用できるようになります。

実施項目3: ポジティブ・レインフォースメントの活用

リハビリが進むにつれて、田中先生は石川さんのモチベーションを高めるため、ポジティブ・レインフォースメントを積極的に活用します。石川さんの小さな成功を一つ一つ認め、進歩を称賛し、さらなる努力を促します。

田中先生:「今日の歩行器での歩行も素晴らしかったですよ!トレッドミルでもしっかり歩けるようになっていますし、これからも少しずつ前進していきましょう。」

石川さん:「ありがとうございます。少しずつですが、自信が出てきました。毎回リハビリが終わるたびに少し進歩している感じがします。」

田中先生は、石川さんが病棟内で自主的に歩行トレーニングを継続できるように、ポジティブなフィードバックを与え続けます。自主的な練習が続くことで、石川さんのリハビリへの取り組みがさらに強化され、積極的に努力を続ける姿勢が見られます。

結果と進展

数週間が経過し、石川さんはトレッドミルでの歩行スピードが向上し、免荷サポートが減っても安定して歩行できるようになりました。歩行器の使い方にも自信がつき、病室内やトイレでの歩行器の扱いがスムーズになりました。さらに、歩行器を使う際の目印や指導書を参考にしながら、自主的に病棟内で歩行トレーニングを継続するようになりました。

田中先生:「石川さん、ここまでの進歩は本当に素晴らしいですね。これからも自主トレーニングを続けて、さらに改善を目指しましょう。」

石川さん:「先生のおかげで、自分でも少しずつできることが増えてきました。これからも頑張ります!」

リハビリは一瞬で結果が出るものではありませんが、努力を積み重ねることで必ず進展します。自分自身を信じて、少しずつ目標に向かって進んでいきましょう。あなたの努力が未来を変える一歩となります。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

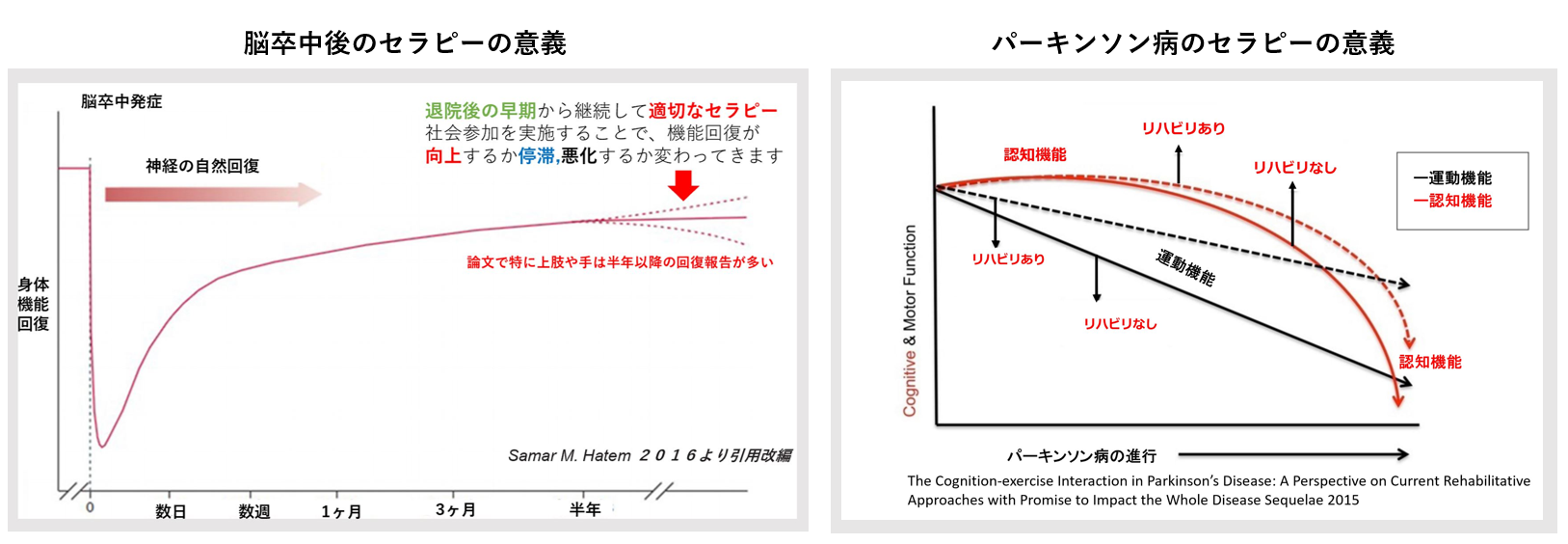

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

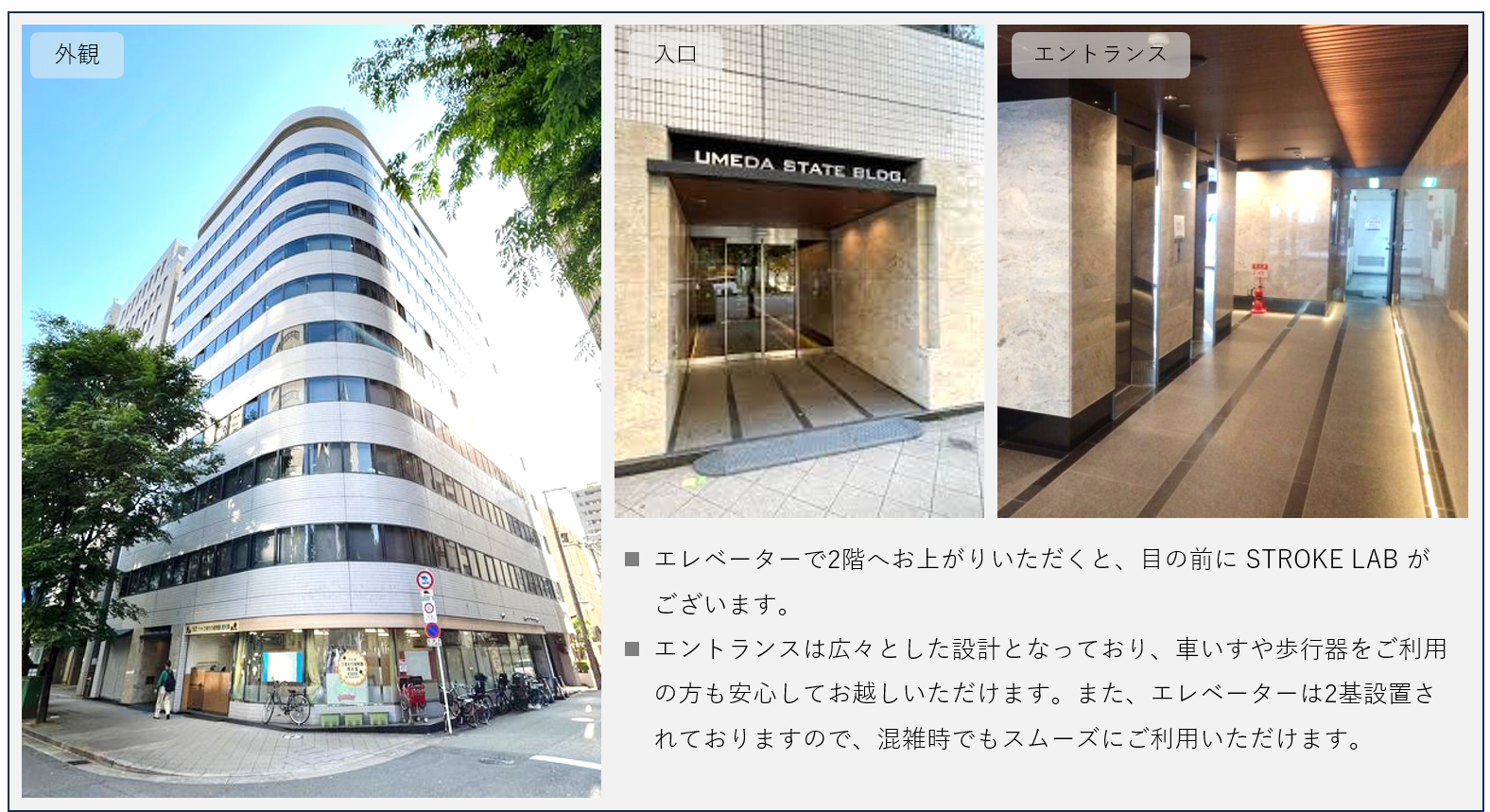

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)