【2025年版】冬場の車椅子利用を快適に!路面対策から障害解消アイデアまで徹底解説

冬場の車椅子使用で遭遇する問題とその解決策

登場人物

- 田中先生: リハビリテーション医師

- 石川さん: 新人療法士

講義のテーマ:

冬場の車椅子使用における問題点と解決策を多岐にわたる視点で理解し、臨床に応用する。

1. 車椅子使用者に冬場特有の問題が生じる背景

田中先生:

「石川さん、冬場になると車椅子使用者にどのような問題が生じるか考えたことはありますか?」

石川さん:

「そうですね……寒さによる体温低下や筋肉のこわばりなどでしょうか?」

田中先生:

「その通りです。それに加えて、血流低下、湿度の変化による皮膚トラブル、冬季特有の環境問題が関係します。これらは車椅子の適切な管理や使用者の身体への影響に直結します。」

2. 問題点の詳細と解決策

(1) 低体温のリスク

- 問題点: 冬場の屋外移動や冷たい座面による体温低下。特に感覚障害がある脳卒中患者は低体温に気づきにくい。

- 解決策:

- 車椅子に断熱性の高いクッションを装着。

- 電気加熱式クッションや膝掛けの活用。

- 患者が適切な防寒具を着用するよう指導。

(2) 筋肉のこわばりと痙縮の悪化

- 問題点: 寒さによる筋緊張の増加や痙縮の悪化。

- 解決策:

- 冬場の温熱療法の活用(ホットパック、足浴など)。

- 車椅子上で行える軽いストレッチやリラクゼーション運動の指導。

- 設定温度を適切に保つ屋内環境の調整。

(3) 皮膚トラブルの増加

- 問題点: 乾燥や湿度低下で褥瘡が悪化しやすい。

- 解決策:

- 高吸湿性のシートや通気性の良いカバーの使用。

- 保湿クリームの適切な使用指導。

- 体圧分散クッションの活用で局所的な圧力を軽減。

(4) 滑りやすい路面への対応

- 問題点: 雪や氷で滑りやすくなり、転倒や車椅子操作の困難が生じる。

- 解決策:

- 車椅子に滑り止めタイヤまたはチェーンを装着。

- 外出前に路面状態を確認する習慣を促進。

- 雪道用のアタッチメント付き車椅子の検討。

(5) 屋外移動の制限による社会的孤立

- 問題点: 屋外活動が減少し、心理的ストレスや孤立感が増加。

- 解決策:

- オンラインリハビリやコミュニケーションツールの活用。

- 室内で行える活動(エクササイズや趣味)の提案。

- 地域サービスや訪問リハビリの積極的利用。

3. 脳卒中患者への応用

田中先生:

「これらの問題と解決策は、特に脳卒中患者の特徴を考慮する必要があります。例えば、感覚障害や片麻痺のある患者では、座位のずれや皮膚の摩擦に気づきにくい。そのため、頻繁な体位変換や皮膚チェックが不可欠です。」

石川さん:

「なるほど。それに、屋外移動が減ることでリハビリ自体が停滞してしまう危険性もありますね。」

田中先生:

「その通り。積極的に訪問リハビリを活用し、車椅子の適切な調整とトレーニングを行う必要があります。」

4. 最新のリハビリテクノロジーの活用

田中先生:

「最近では、冬場の車椅子使用に特化した製品や技術も出てきています。例えば、電動ヒーター付きシートや、除湿機能付きの背もたれカバーなどがあります。また、リハビリ用アプリを活用して患者とリハビリ進捗を共有する方法も注目されています。」

5. 石川さんへの宿題

田中先生:

「石川さん、今日話した内容を踏まえて、冬場の車椅子使用で困難を感じている患者さんの例を挙げ、その解決策をプランニングしてみてください。具体的な道具や手順を含めて考えるのがポイントです。」

石川さん:

「わかりました!しっかりと考えてみます!」

このように、冬場の車椅子使用に関する問題を解決するには、患者個々の状況を理解し、適切な技術や知識を応用することが重要です。リハビリ専門職として、患者の生活の質を向上させるための実践的なスキルを身につけましょう。

論文内容

カテゴリー

タイトル

●冬場の車椅子操作の問題点とは?外出機会減少に伴う転倒リスクの増大

●原著はBarriers to wheelchair use in the winterこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●冬場では、雪や路面の凍結等の影響から、転倒リスクが高まり、それにより外出機会が減少し、不活発になってしまう方が多い。冬場に関しての研究は何かあるのか?興味を持ち本論文に至った。

内 容

背景

●冬の悪天候でも地域社会へ参加できる移動手段は、歩行よりも手動および電動車椅子を使用する個人の方が大きいという仮説をテストする。手動及び電動の車椅子ユーザーが何を障壁に感じているか調査した。

方法

●カナダの都市において、技術的、自然的、物理的、社会的/態度的、および政策の5つの環境領域を中心に編成された横断調査を実施した。

結果

●42%は年齢の増加、家族/友人等の交通手段の欠如および冬に使用される車椅子の種類に関連して、冬季の外出頻度が減少した。

●タイヤ/キャスターの問題:雪の中で立ち往生、氷の上で滑る、傾斜面のコントロール等が困難であった。

●運転している手の冷えが問題として上がった。

●99%の人は歩道/道路問題があると報告されました。80%の人が、冬場には支援が必要であると報告しました。

●冬の外出機会の減少は孤立感そして安全に関連する恐怖/不安につながりました。

冬場の車椅子生活を快適にする便利グッズ10選

車椅子や歩行を阻害する冬場の路面の特徴

冬の路面環境は、車椅子の駆動や歩行を大きく阻害する要因が多く、これに対処するための知識と対策が重要です。以下に冬の路面の特徴を説明します。

冬の路面がもたらす課題とその特徴

1. 氷結路面

- 特徴:

- 表面が滑りやすく、転倒やスリップのリスクが高い。

- 特に薄い氷の層は視認しにくく、見た目では乾いているように見える場合がある。

- 影響:

- 車椅子のタイヤが空転しやすい。

- 歩行者は足を滑らせて転倒する危険性が高まる。

2. 積雪路面

- 特徴:

- 新雪は圧縮されると固まり、タイヤや足元が滑りやすくなる。

- 深い積雪では、車椅子の移動が著しく困難になる。

- 影響:

- 車椅子の駆動力が不足し、進むのが困難になる。

- 歩行者は膝や足首が埋まりやすく、疲労が蓄積。

3. シャーベット状の路面

- 特徴:

- 雪が部分的に解けて水と混ざり、滑りやすい泥状になる。

- 再凍結しやすく、夜間や早朝に危険が増す。

- 影響:

- 車椅子や歩行者の靴底が汚れやすく、グリップ力が低下。

- 車椅子のタイヤが詰まり、操作性が悪化する。

4. 舗装の亀裂や凹凸

- 特徴:

- 冷気や凍結によってアスファルトが膨張・収縮し、路面に亀裂や凹凸が生じる。

- 雪に隠れて危険箇所が見えにくい。

- 影響:

- 車椅子の振動が増加し、姿勢の安定を損なう。

- 歩行者がつまずくリスクが高まる。

5. 凍結防止剤や融雪剤の影響

- 特徴:

- 路面に散布される凍結防止剤が車椅子のタイヤや靴底に付着しやすい。

- 化学物質により車椅子の金属部品やブレーキに錆びが発生する。

- 影響:

- 車椅子のメンテナンス頻度が増加。

- 歩行時、薬剤が溶けた水で滑りやすくなる。

6. 日陰や風通しの悪い場所

- 特徴:

- 太陽光が当たりにくく、雪や氷が解けにくい。

- 路面が部分的に凍結したままになる。

- 影響:

- 車椅子や歩行者が油断しやすいエリアでの事故率が高い。

7. 濡れた路面の再凍結

- 特徴:

- 日中に溶けた雪が夜間に再び凍結し、ブラックアイスとなる。

- 視認が難しく、特に危険。

- 影響:

- 車椅子と歩行者の双方が滑るリスクが急増。

まとめ

冬の路面は車椅子の利用や歩行に多くのリスクを伴います。これらの特徴を踏まえ、以下のような対策が有効です:

- 車椅子: スパイクタイヤ、滑り止めチェーン、適切なメンテナンス。

- 歩行者: 防滑シューズ、トレッキングポールの使用。

- 路面管理: 日常的な雪かきや凍結防止剤の散布。

適切な知識と装備を整えることで、冬場の安全な移動を確保できます。

冬場を想定した具体的なリハビリアプローチは?

雪国の冬場では、寒冷環境や雪・氷がもたらす生活上の課題に対応したリハビリアプローチが重要です。以下に、具体的な課題ごとに分けたアプローチを示します。

1. 寒冷環境が引き起こす課題への対応

1.1 筋緊張増加への対策

- 背景: 冷気による筋緊張の増加や関節の硬直が生じやすい。特に麻痺側で顕著。

- アプローチ:

- 温熱療法: ホットパックや温熱ジェルを使用し、セッション前に麻痺側の筋肉を温める。

- 動的ストレッチ: 温熱後に、筋肉を動かしながらのストレッチを実施。

- 屋内トレーニング: 室温を暖かく保ちながら、持続的な運動を行う。

1.2 末梢循環障害への対策

- 背景: 手足の冷えによる感覚低下が発生しやすい。

- アプローチ:

- マッサージ: 血流を促進するため、足部や手指にマッサージを施す。

- 圧迫療法: 弾性ストッキングを着用して静脈還流を促進。

- 衣服指導: 重ね着や保温靴下の選択を提案。

2. 雪や氷がもたらす転倒リスクへの対策

2.1 屋外歩行訓練

- 課題: 凍結した路面での歩行はバランス能力が求められる。

- アプローチ:

- スパイク付きシューズの装着練習: 凍結路での歩行時に適切なシューズの選び方と使用法を指導。

- 歩行パターンの練習:

- 足を大きく上げず、足裏全体で接地する「すり足」歩行を練習。

- 低重心を維持し、重心移動を最小化。

- 安全確認: 路面の状態を事前にチェックする習慣をつけるよう指導。

2.2 屋内環境の工夫

- 背景: 家屋内の濡れた床でも滑りやすい。

- アプローチ:

- 滑り止めマットの設置: 玄関や浴室に配置。

- 靴の脱ぎ履き補助具: 片手で使える補助具の活用を提案。

3. 雪かきや日常活動の制約への対応

3.1 雪かき代替案の提供

- 課題: 雪かきは高い体力とバランスを要し、患者には過負荷となる。

- アプローチ:

- 地域で利用可能な除雪サービスの利用を促す。

- 姿勢指導: 雪かきを行う場合、背中を丸めないようにし、足元をしっかり固定する姿勢を指導。

3.2 屋内運動の充実

- 課題: 冬場は屋外活動が制限され、筋力低下のリスクが高まる。

- アプローチ:

- ステップ運動: 段差を利用した昇降運動を実施。

- ゴムバンドを用いた筋力トレーニング: 大腿四頭筋や股関節外転筋を重点的に強化。

4. 精神面の課題への対応

4.1 孤立感の軽減

- 課題: 冬場は外出が困難で社会的孤立が深刻化しやすい。

- アプローチ:

- オンライン交流: 家族や地域コミュニティとビデオ通話を通じて交流を促進。

- 訪問リハビリの活用: 家庭でのリハビリを積極的にサポート。

4.2 季節性うつへの配慮

- 課題: 日照不足による抑うつ傾向が見られる。

- アプローチ:

- 光療法: 日光を模したランプを使用。

- 趣味活動の奨励: 室内で楽しめる趣味を紹介。

5. 脳卒中特有の課題への対応

5.1 麻痺側の機能回復を目指したアプローチ

- 方法:

- リーチング練習: 安全な環境下で、雪かきや買い物袋を持つ動作を模擬。

- ステップ練習: 凍結路面での方向転換を模倣した動作訓練を室内で行う。

5.2 呼吸リハビリ

- 背景: 寒冷刺激による過呼吸や換気効率低下が起こりやすい。

- アプローチ:

- 横隔膜呼吸を取り入れたウォームアップ。

- 屋外活動前の深呼吸訓練を指導。

6. 家庭環境の工夫

6.1 暖房設備の改善

- 低温環境が麻痺側の動作に影響を与えるため、室温を一定に保つ暖房設備を推奨。

6.2 補助具のカスタマイズ

- 車椅子に防寒シートを装着する。

- 持ち手にカバーをつけることで、冷気を遮断。

7. 医師やチームとの連携

7.1 緊急時の対応策

- 滑って転倒した際の受傷リスクを減らすため、家族と応急処置方法を共有。

7.2 定期的な評価

- 冬場の進行状況を確認するため、2週間ごとの評価を実施し、プログラムを調整。

まとめ

冬場や雪国特有の環境に合わせたリハビリは、寒冷対策、転倒リスクの軽減、精神面への配慮を包括的に行うことがポイントです。患者の生活環境に適応しながらリハビリを進めることで、QOL(生活の質)の向上を目指しましょう。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

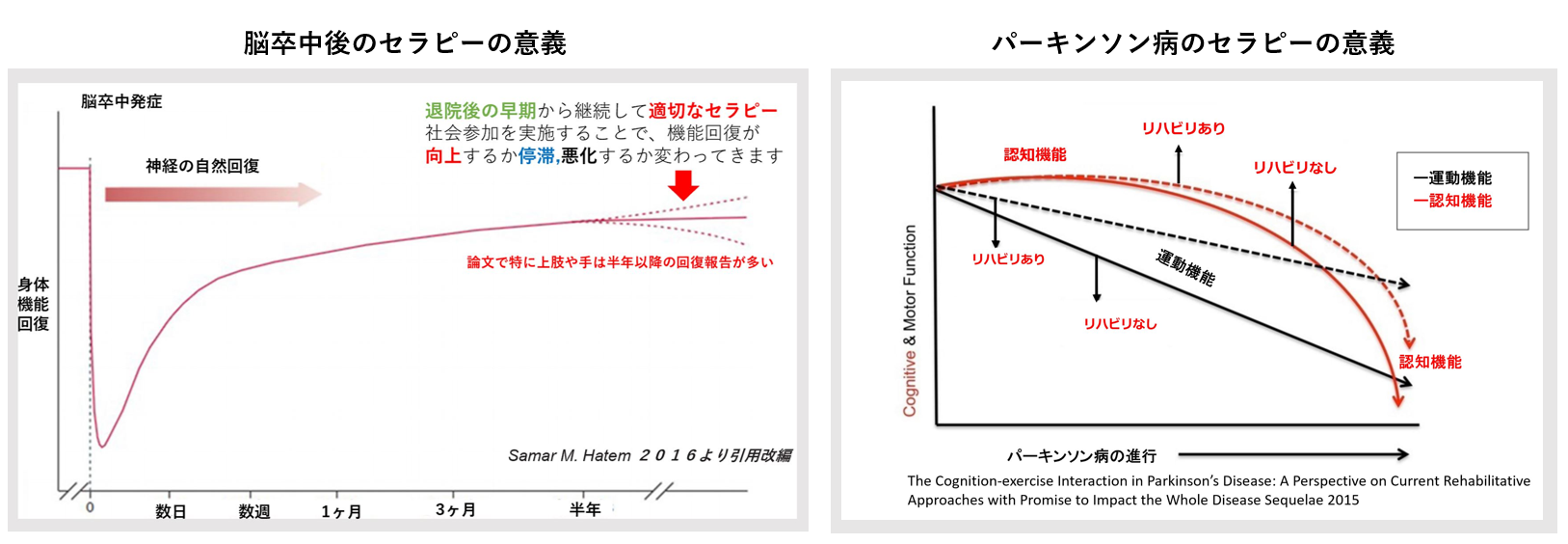

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

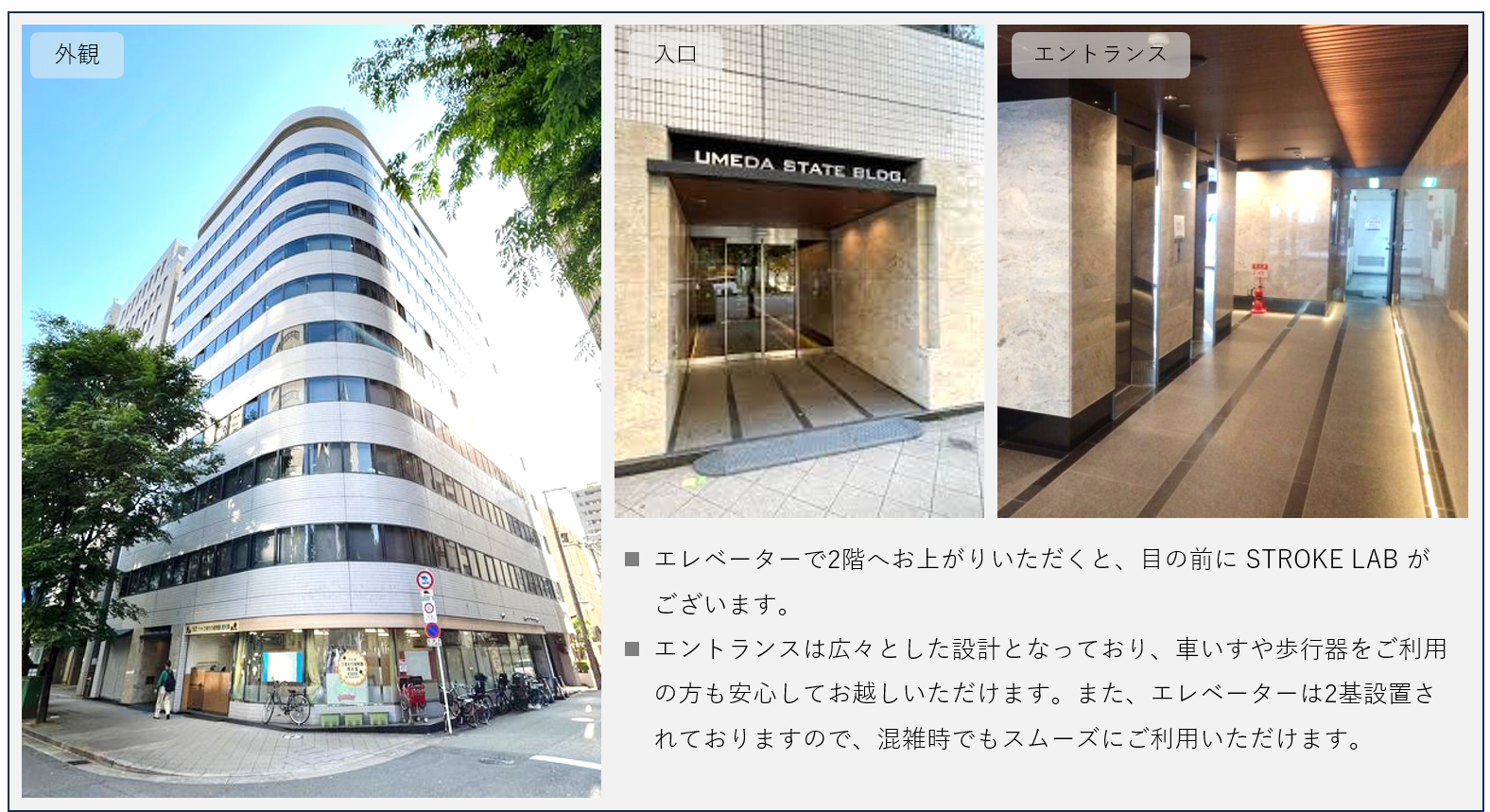

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)