【有料級】プッシャー症候群における姿勢の知覚処理(グラビセプター)とは? 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

youtube動画プッシャー症候群に役立つ動画を解説しています

カテゴリー

脳科学,姿勢制御

タイトル

Puser症候群の起源 The origin of contraversive pushing: evidence for a second graviceptive system in humans?PubMedへ Karnath HO et al:Neurology. 2000 Nov 14;55(9):1298-304

内 容

概 要

●脳卒中患者は非麻痺側側から積極的にPushして離れようとし,外側への姿勢不安定へと導かれ,麻痺側のほうへ転倒するといった奇妙な行為を示す

●前庭皮質(例えば後方の島)が障害を受けると,視覚のまっすぐの知覚が障害を受けるが姿勢までは崩れない(転倒などは起こらない)

●恐らくPusher患者は視覚による垂直軸とは異なる体幹からのGravity Receptorの入力を受けるシステムに障害を受けていると思われる

●この非麻痺側の四肢でのPushingは,Wallenberg Syndromeの患者と視床の障害後の起立不能患者とで区別できる

●このStudyでは,2つの姿勢制御システムを明らかにするために実験を実施

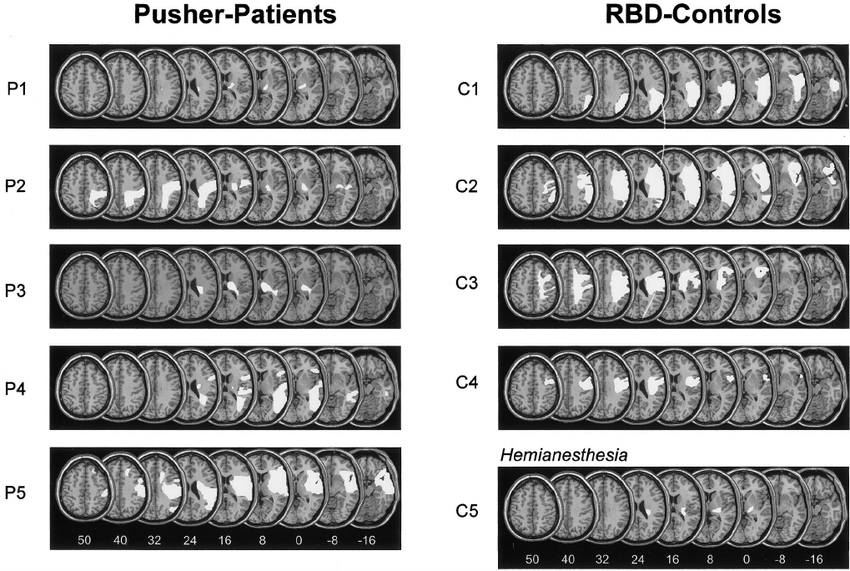

Fig.1:Pushing患者の画像所見(Karnath HO et al:2000)?

内 容

●主観的な姿勢の垂直軸(SPV)と主観的な視覚の垂直軸(SVV)は,シビアな反対側へのPushを示す5人の患者と正常人で比較

●SPVの反応調整は,身体を真っ直ぐに方向付けてもらい,SVVは前庭系の損傷や末梢の測定に用いる空間での細かい評価と感覚を提供した

●モーターが組み込まれたイスにまっすぐに座ってもらい,側方は安定した状況で設定し,椅子の高さは患者の脚がしっかり吊るされるように調整

●実験者によって前額面の運動にて最大35度まで傾くことができ,口頭指示にて左右に傾けられ,患者は真っ直ぐを保たなければならない

●開始の指示は与えられず,真っ直ぐかどうかのフィードバックも与えられない

結 果

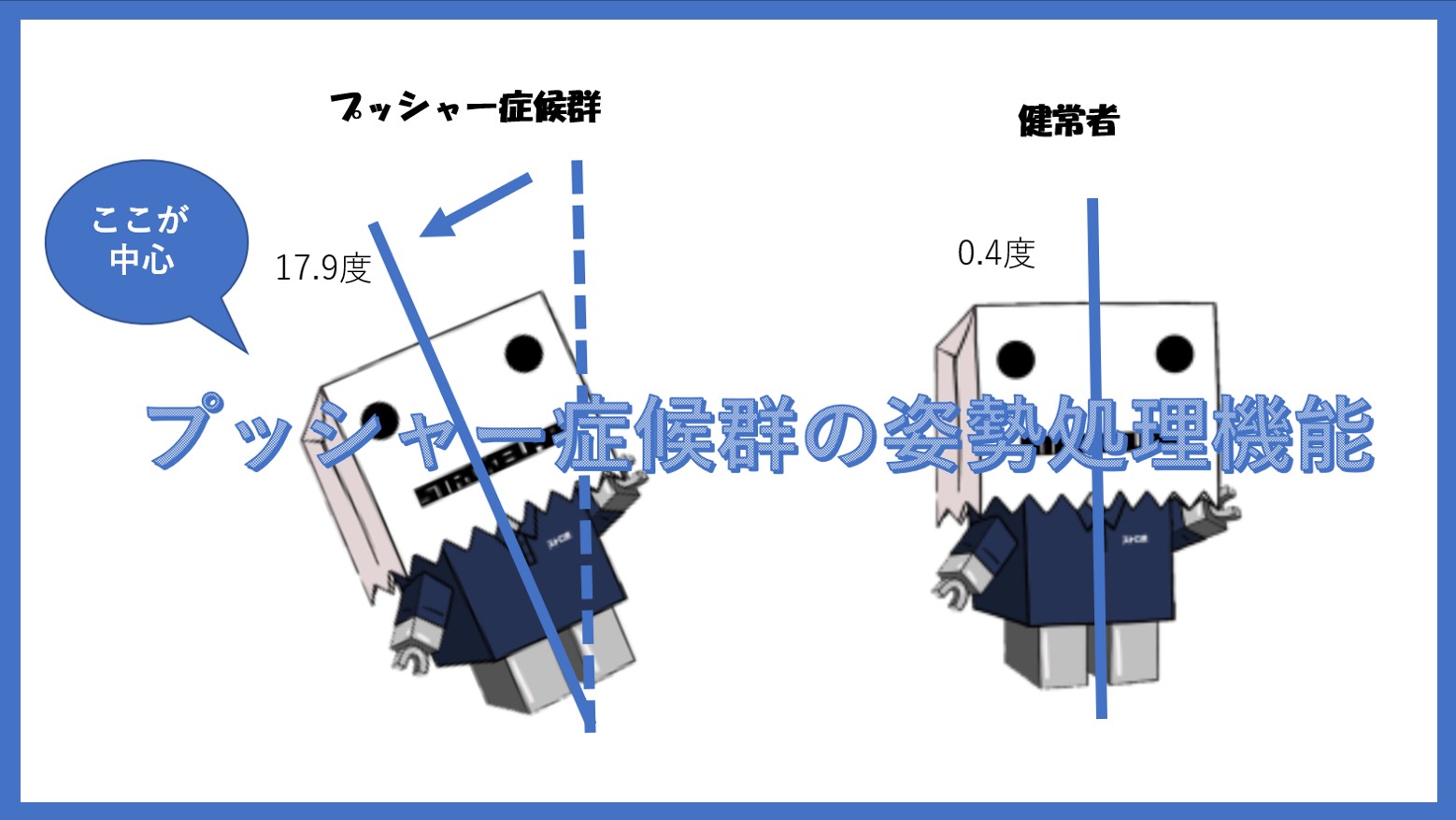

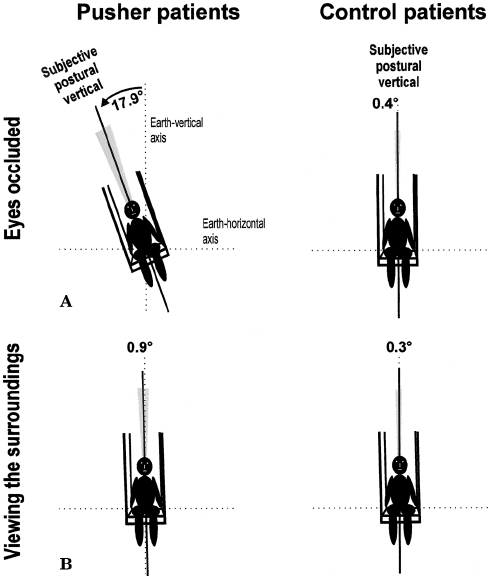

●反対側にPushする患者は重力に関連する身体の方向付けの知覚が変換されていた ●真っ直ぐにしたつもりのPushingの患者は,同側がわに18度傾いていた ●反対に,視覚の知覚は影響を受けていなかった

Fig.2:Pusher患者と健常者の比較(Karnath HO et al:2000)? 周辺の物品がないとPusher患者は麻痺側に倒れてしまう. Aは周囲に物品がない部屋,Bは周囲に物品がある部屋 姿勢を真っ直ぐにするため,周辺の物品は障害を受けたGravity Receptor Systemの手助けをしてくれる.側方の安定は視覚による姿勢制御を援助してくれる

まとめ

●垂直軸の知覚は,解剖学的に2つのシステムに分かれている ①視覚や前庭系,頚部の固有感覚情報に基づく ②体幹からのGravity Receptor入力

●姿勢において体性感覚情報はGravity Receptorに必須というわけではない

●下肢の固有感覚は姿勢の知覚へのアクセスには直結しない,末梢からの固有感覚入力は知覚の求心性情報ではあるが,姿勢のコントロールは体幹のGravity Receptorの出力による調整あるいは遂行による間接的なものだけである

●視覚で方向付ける知覚とは別に,重力で方向付ける感覚が人間には存在すると思われる

●この第2の重力システムは人間の真っ直ぐな姿勢のコントロールにおいて決定的なシステムとなる

●反対側のPushingは,このシステムの神経的再現の欠如に関連しているかもしれない

私見・明日への臨床アイデア

●周辺物品の重要性をこのStudyでは説いており,リハビリテーションにおいてのテーブルのセッティングや,物品の位置で姿勢制御を手助けしてくれるということである

●治療において,環境のセッティングにより注意を向けていく必要があることを周知のことだが窺わせる知見であると思われる

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

STROKE LABの療法士教育/自費リハビリを受けたい方はクリック

臨床の結果に悩んでいませんか?脳科学~ハンドリング技術までスタッフ陣が徹底サポート

厳しい採用基準や教育を潜り抜けた神経系特化セラピストがあなたの身体の悩みを解決します

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)