vol.380:擬音語・擬態語の脳内処理について 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

脳科学

タイトル

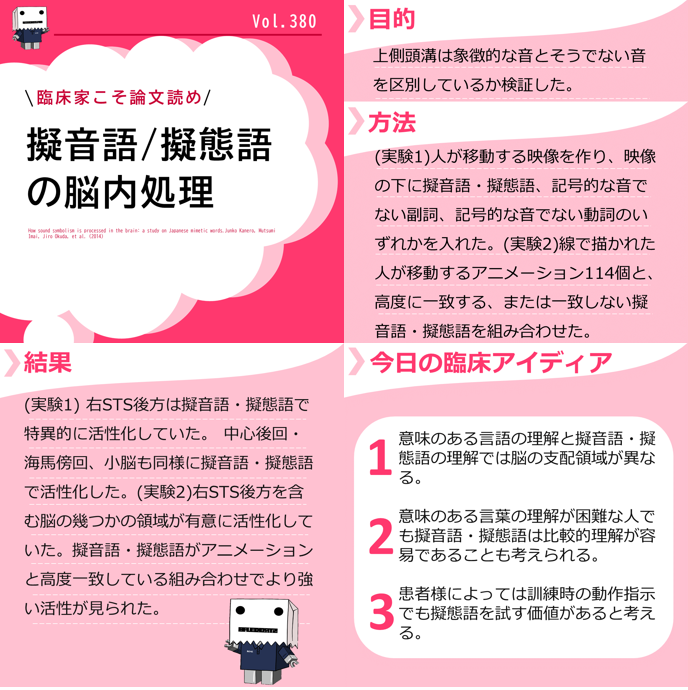

擬音語・擬態語の脳内処理について

How sound symbolism is processed in the brain: a study on Japanese mimetic words.Junko Kanero, Mutsumi Imai, Jiro Okuda, et al. (2014)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・意味を持つ単語と擬音語・擬態語で処理に使われる脳の領域が異なるか知りたいと考えこの論文を読むことにした。

内 容

背景

・ 先行研究で音の象徴性は角回周辺で知覚していると示唆されている。

・ 一方で違う先行研究で動物の名前より鳴き声の擬音で右上側頭溝(以下STS)が強く活動することが示されている。また実際の動物の鳴き声より、鳴き声の擬音で両側のSTSが強く活動することが示されている。

・ 以上のことから右STSは象徴的な音とそうでない音を区別していると予想し、実験的に確認することにした。

方法

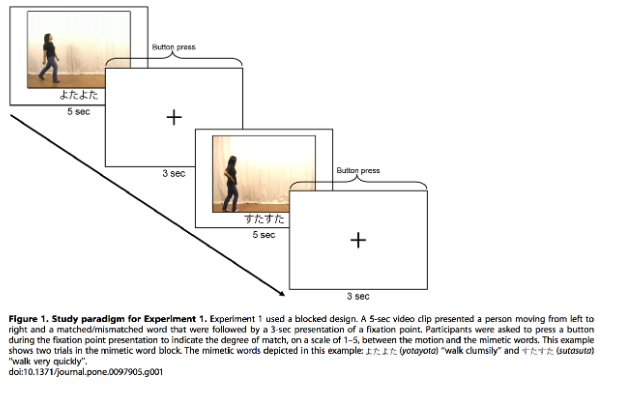

実験1

・ 16人の日本語の右利きネイティブ・スピーカーを対象としたが、5人が課題の遂行困難などで除外され11人が最終的に解析された。

・ 人が左から右に移動する映像を16個作り、映像の下に擬音語・擬態語、記号的な音でない副詞、記号的な音でない動詞のいずれかを入れた。全ての言葉は平仮名にした。

・ 映像の半分は動作と言葉は一致しており、半分は一致していないものとした。

・ 被験者は映像を見てどの程度一致しているかを1〜5のボタンから選択して押す。

・ fMRIでT1強調画像を撮影した。

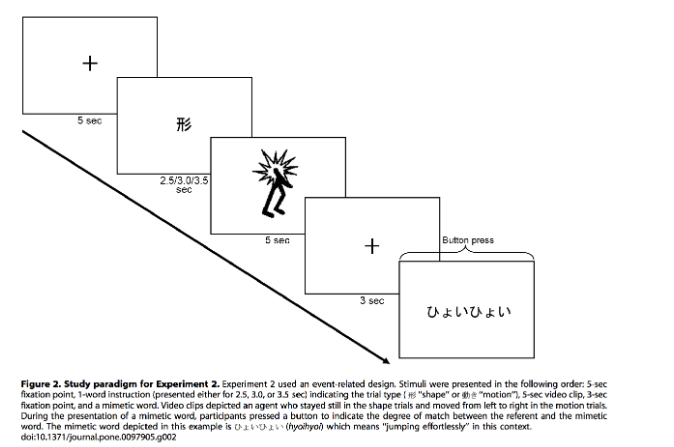

・実験2

・ 15人の日本語のネイティブ・スピーカーを対象としたが、十分なデータを集められなかった4人を除外し、11人を解析した。

・ 線で描かれた人が移動するアニメーション114個と、高度に一致する、または一致しない擬音語・擬態語を組み合わせた。アニメーションは動かない形が表示されるものと動く動作が表示されるものがあり、各々に対応する擬音語・擬態語を組み合わせた。

・ 被験者には、まず形と動作のどちらの課題かが提示され、アニメーションが提示され、その後に擬音語・擬態語が表示される。表示された擬音語・擬態語が映像と一致しているか否かを1〜5のボタンを押して評価する。

・ 被験者の脳画像はfMRIを用いて撮影し、アニメーションと言葉が一致している場合としていない場合をそれぞれ分けて解析した。

結果

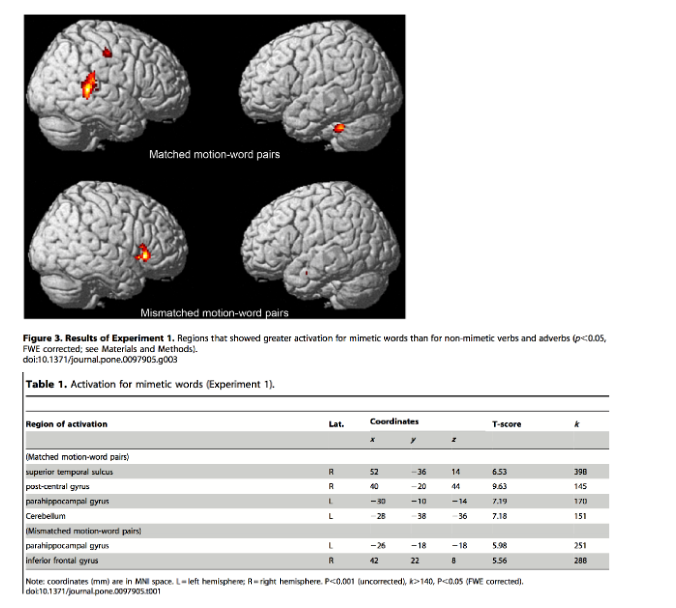

実験1

・ 右STS後方は擬音語・擬態語で特異的に活性化していた。

・ 中心後回・海馬傍回、小脳も同様に擬音語・擬態語で活性化した。

・ 一致しない擬態語・擬態語では右STS後方は有意に活性化しなかったが海馬傍回と下側頭回には活性の増加が認められた。

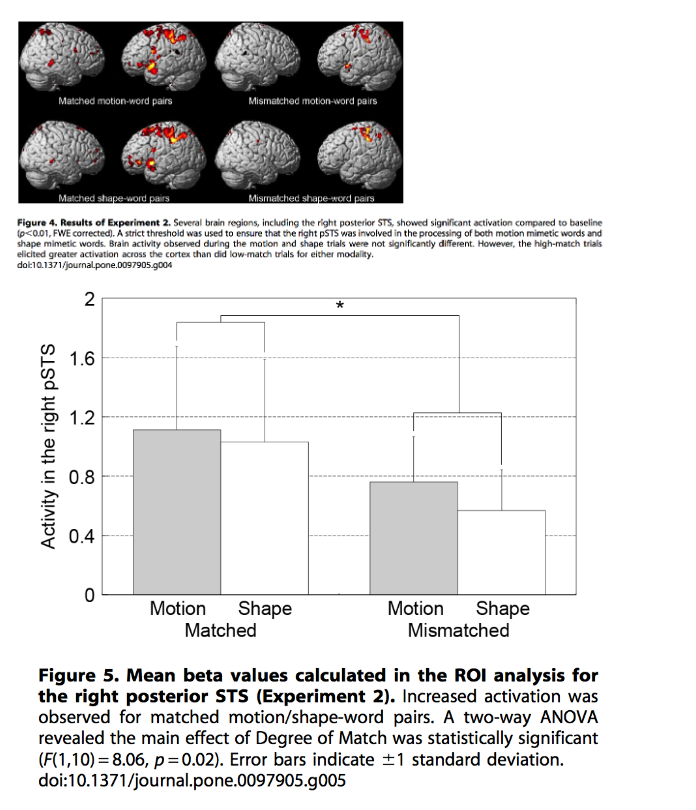

実験2

・ 右STS後方を含む脳の幾つかの領域が有意に活性化していた。擬音語・擬態語がアニメーションと高度一致している組み合わせでより強い活性が見られた。

・ 右STS後方は全ての条件下でベースラインより有意に活性が見られたが形や動作と言

葉が一致している組み合わせでより強く活性化した。

・ 形と動作とでは特に脳の活性に違いは認められなかった。

考察

・ADIM群およびAEM群におけるPEFの変化は、脳卒中者が呼吸運動をするとき、ADIMを行うことが体幹制御能力に効果的であるだけでなく、AEMも体幹制御能力に影響を与えることを示唆している。

私見・明日への臨床アイデア

・意味のある言語の理解と擬音語・擬態語の理解では脳の支配領域が異なることから、意味のある言葉の理解が困難な人でも擬音語・擬態語は比較的理解が容易であることも考えられる。患者様によっては訓練時の動作指示でも擬態語を試す価値があると考える。

職種 言語聴覚士

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)