vol.216:足部の筋に対する筋トレとバランス 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!?上記写真をClick!!?

youtube動画浮腫に役立つ動画を解説しています

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

足関節のバランスと筋活動に対する等張性と等速性運動の効果

Effect of isotonic and isokinetic exercise on muscle activity and balance of the ankle joint.?PubMed Kim MK J Phys Ther Sci. 2015 Feb;27(2):415-20.

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

足関節の筋に対して筋トレを行い、その後バランスが向上するというのはとてもシンプルで臨床的に理解しやすい。今回、研究という形で証明を試みた文献を見つけ読んでみようと思った。

内 容

背景・目的

・足関節は立位保持や歩行にとって重要な関節であることは言うまでもない。

・今回前脛骨筋、腓腹筋、長腓骨筋に対し等張性・等速性運動を行った場合、筋活動とバランスにどういった影響を与えるか検討する。

方法

・20名の健常成人を等速性運動群と等張性運動群に分けた。

・等張性群は背屈、底屈10回3セットを30分間、適宜休憩をはさみ実施。

・等速性群は60°、180°、300°の角速度で実施。

・アウトカムはダイナモメーターでの筋力計測、開眼での片脚立位の重心動揺とした。

結果

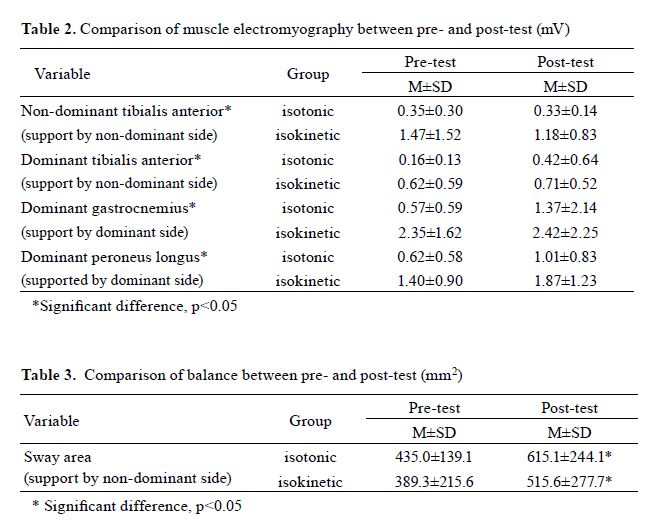

表:実験結果 Kim MK (2015)より引用

表:実験結果 Kim MK (2015)より引用

・等張性、等速性運動後、前脛骨筋、腓骨筋、腓腹筋は筋力の増加がみられた。

・重心移動域は実施後増加していた。

私見・明日への臨床アイデア

・等張性、等速性運動後に筋力増加は得られたが、重心移動域は増加しておりバランス改善は認められなかった。理由は定かではないが、もしかしたら筋疲労がありうまく足関節ストラテジーが発揮しなかったのかもしれない。

・重心動揺に寄与する因子は足関節だけではない。今回改善が得られなかったのは足関節以外の因子にアプローチする必要があったかもしれないということであり、臨床では総合的に評価して治療方針を決定したい。

職種 理学療法士

脳卒中後の足関節背屈のトレーニングに役立つ動画

脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

病院内 スタッフ育成サポート

スタッフ教育を効率的に進めてみませんか?

ハンドリングや中枢神経系への教育は、STROKE LABへご相談ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)