【2021年最新】パーキンソン病の姿勢変形のリハビリ! ピサ症候群と前屈症(腰曲がり)の歩行の原因とエビデンス

今回はPisa症候群という姿勢を例にとって、論文も含め解説しますね。

パーキンソン病におけるピサ症候群とは?

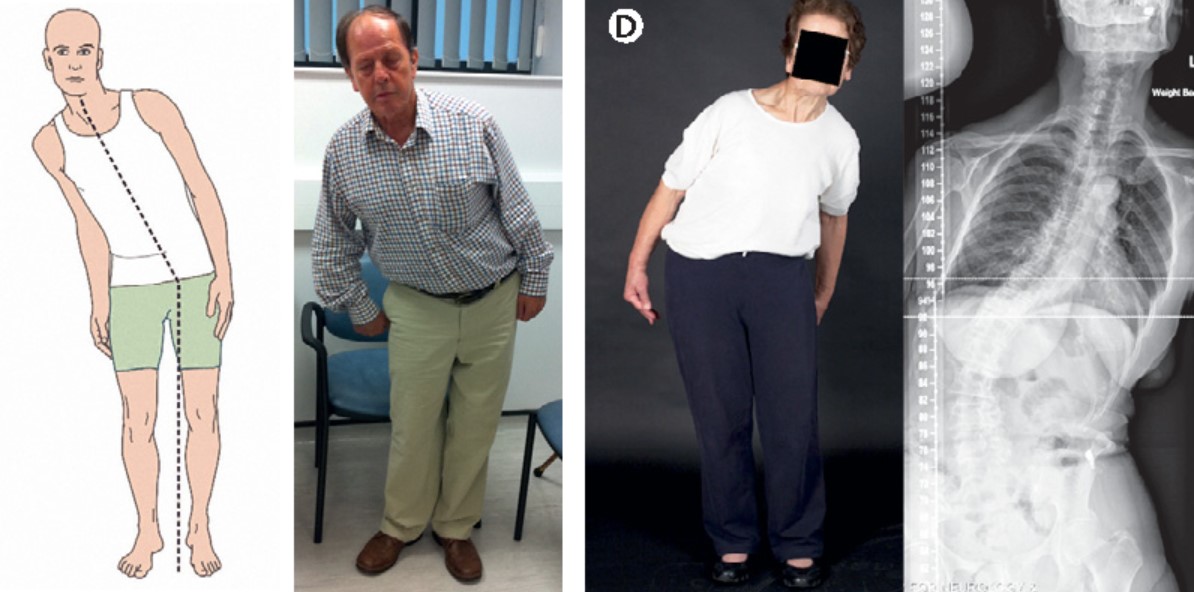

ピサ(Pisa)症候群(PS)は,立位や歩行時に出現・悪化する体幹の側屈を特徴とする姿勢異常で,他動的な運動や背臥位で改善します。

ピサ症候群は、パーキンソン病のなかで有病率が7.4〜10.3%と推定されており、腰痛、姿勢の非対称性、QOL(生活の質)の低下と関連し、患者の障害に大きな影響を与えています。

ピサ症候群や腰曲がりは(Camptocormia:カンプトコルミア)に区分され、bent spine syndrome【腰曲がり症候群】とも呼ばれます。

多くの研究者が、立っている時や歩いている時に胸腰部が45°以上曲がっていますが、仰向けになると元に戻るという任意の数値を用いています。

以下の写真は腰曲がり(カンプトコルミア)の患者例です。背臥位になるとしっかり寝れることが分かります。

写真引用:Postural deformities in Parkinson’s disease(2011より)

疫学調査によると、アジア人の患者ではカンプトコルミアの有病率が高いことが示唆されており、これは異なる民族間の骨格形状の遺伝的差異を反映しているのかもしれません。

ほとんどの報告は、パーキンソン病の重症度とカンプトコルミアとの間に正の相関関係を示しており、camptocormiaを有する患者は、そうでない患者よりもパーキンソン病が進行している傾向があります。

ピサ症候群の病態生理は未だ明らかになっておらず、様々な仮説が提唱されていますが、それらは大きく分けて2つのグループに分類されます。

①大脳基底核ネットワーク出力の不均衡や感覚運動統合の変化に関連した脊柱起立筋群の過活動を含む中枢性問題の説

②傍脊柱筋の筋原性変化を伴う筋骨格系の病理に関連した末梢性問題の説

しかし、最近では、ピサ症候群の病態生理学的メカニズムに認知的プロセスが関与していることが示唆されています。

特に,垂直方向の知覚障害と視覚-空間機能の変化が,ピサ症候群を持つ患者の典型的な特徴であることが研究で報告されています。

パーキンソン病の7つの原因に役立つ動画

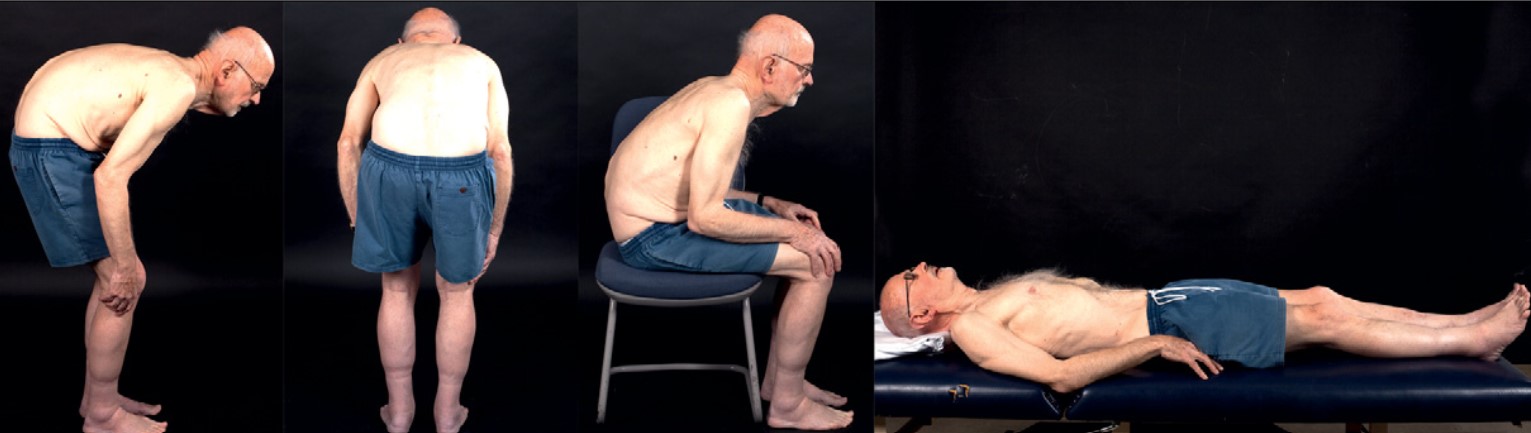

腰曲がりやピサ症候群における姿勢変形の7つの原因。

Postural deformities in Parkinson’s disease(2011より翻訳)

ジストニアに関して少し詳しく解説します。

手足のジストニアは、若年性パーキンソン病によく見られる随伴症状です。

腰曲がりやピサ症候群など脊柱のジストニアは、後期パーキンソン病の特徴的な猫背の原因と考えられています。

ジストニアは筋電図で示されることがあり、ある研究では同側の脊柱筋群の持続的な筋収縮や屈曲、伸展両方の筋群の過活動が報告されています。

ジストニアは、遺伝性パーキンソニズムと関連している可能性があります。

治療方法は?

腰曲がりやピサ症候群などは、レボドパや抗コリン治療においては効果が認められないという報告が多いです。

腹直筋、腸腰筋、または選択した脊柱筋群へのボトックス注射は、変形の原因にジストニア要素が大きい場合に使用されています。

Frazzitta らは、理学療法およびボツリヌス毒素(BTX)が重要な影響を与える可能性を述べています。

これまでに実施された調査では、除神経とミオパチーを検出できず、中枢機能障害の重要性が強調されています。

ただし、軟部組織および筋肉の変化に対する脊椎変形疾患の影響も無視されるべきではありません。

一部の研究者は、異常な姿勢は活動性ジストニアによって完全に説明することはできず、

疾患の初期に存在するジストニアまたは固有受容感覚の運動制御の複雑な障害に起因する可能性を述べています。

原因を特定しながらリハビリや薬剤コントロール、運動学習のための生活習慣の見直しが大切になります。

パーキンソン病の運動学習を深めたい方は↓↓↓

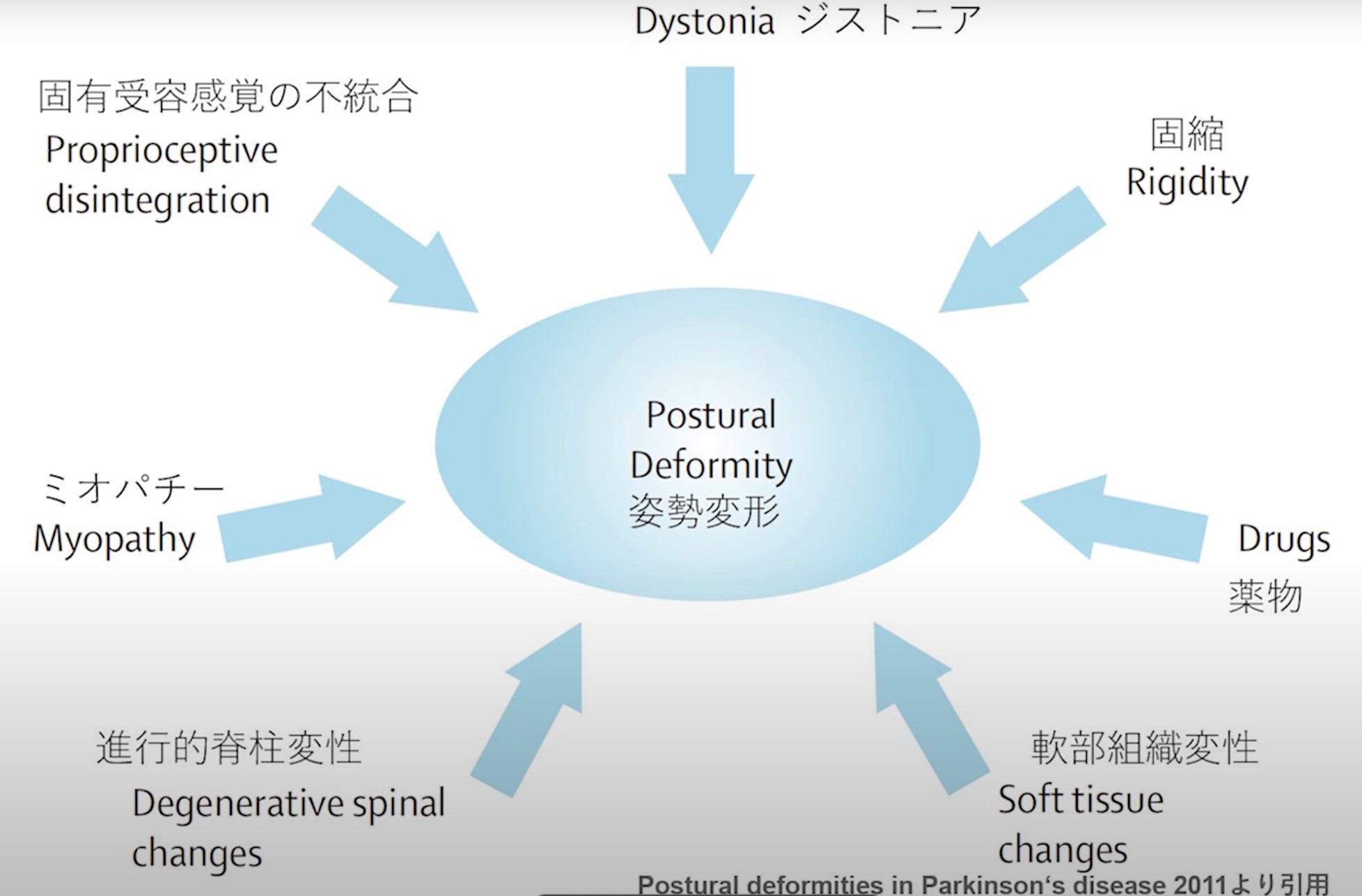

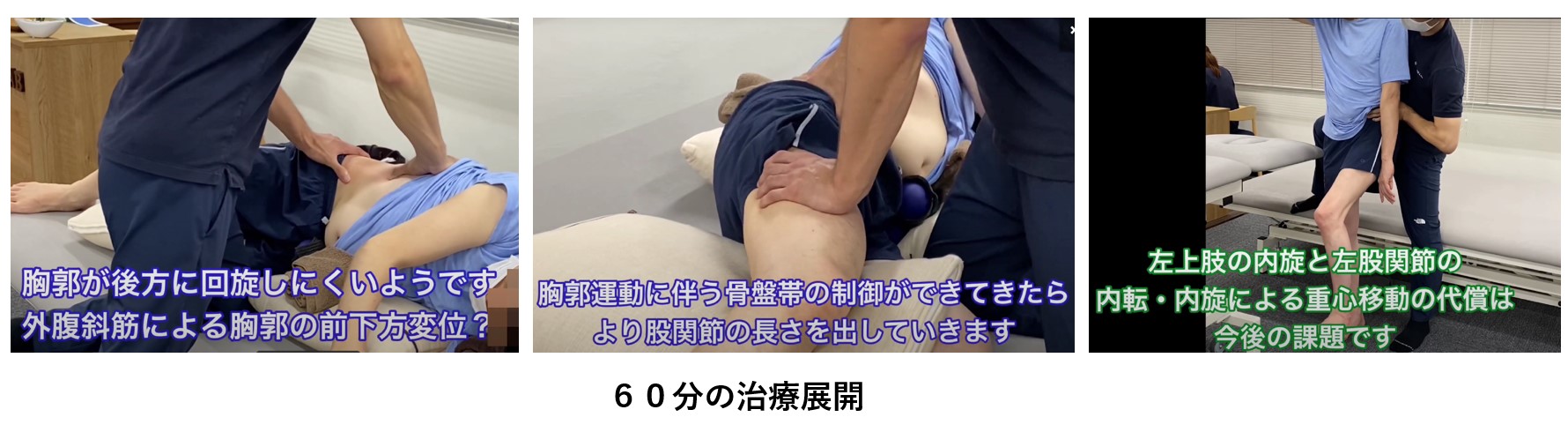

ピサ症候群の変化動画は↓↓ 60分で大きな変化が認められます。

60分での姿勢変化

リハビリ介入の一部

ピサ症候群や腰曲がりなどの姿勢変形は筋のジストニアや加齢による脊椎変形、固縮など様々な原因で生じます。上記症例の場合、脊柱起立筋群の非対称性をハンドリングで調整して、適切な筋収縮を促しています。

また、立位場面で垂直姿勢位を知覚してもらい、抗重力活動場面で再び身体が曲がらないよう運動学習を進めています。

介入前後の動画を確認してもらうことで、視覚と体性感覚の認識のずれを減らしています。

通常の側弯症とは違いますよね!?

それでは論文で深く理解しましょう!!

カテゴリー

バイオメカニクス、歩行

タイトル

ピサ症候群と前屈症の歩行動力学:ストライド長の役割と股関節の運動学

Gait dynamics in Pisa syndrome and Camptocormia: The role of stride length and hip kinematics.

?pubmed Tramonti C, Gait Posture. 2017 Jun 10;57:130-135.

本論文を読むに至った思考・経緯

・ストロークラボの臨床コースにてピサ症候群と基底核の障害の話があった。利用者様に同様の症状と歩行障害を呈している方がおり、この論文を読むことで治療に役立てられるのではと考え読むことにした。

論文内容

論文背景・目的

・パーキンソン病ではしばしば姿勢異常を呈することがある。

異常姿勢の一つであるピサ症候群は10°以上の体幹側屈姿勢を呈し、臥位や他動の可動域練習で改善するものを指す。また、前屈症は胸腰椎で40-45°以上の体幹前屈を呈し、歩行で増悪、臥位で改善を示すものである。

・これらは、体幹のジストニアと捉えられている。その病因は多岐にわたり、一説では脊柱起立筋のミオパチーとされているが、主たる原因は大脳基底核の非対称性が姿勢筋の緊張を左右不均等にしていることだとされている。

・様々な説があるが、原因は特定されておらず、治療方法も確立されていない。

・パーキンソン病患者はこれらの姿勢異常から高い転倒リスクや不動、QOLの低下が予想される。しかし、ピサ症候群を呈するパーキンソン病患者の歩行を解析した論文は少ない。

・したがって、本論文では姿勢異常、ピサ症候群、前屈症を呈するパーキンソン病患者の歩行動力学を検証することを目的とする。

研究方法

・29名のピサ症候群もしくは前屈症を呈するパーキンソン病患者を3群に分けた。

・Group PS:ピサ症候群10名

・Group CC:前屈症9名

・Group PP:姿勢異常を呈さないパーキンソン病10名

・さらに対照群としてGroup CG:健常成人10名

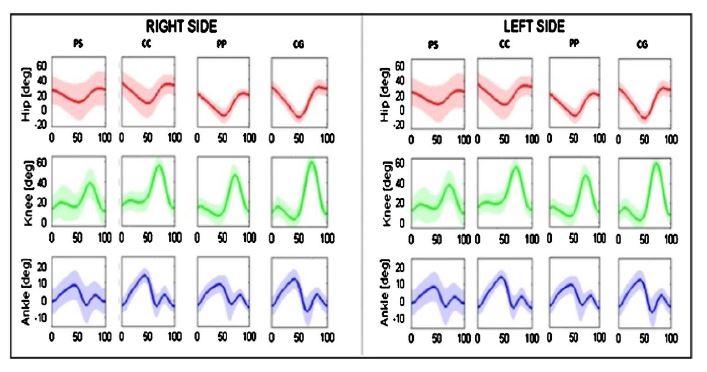

・3次元動作解析装置にて歩行解析を行った。また、股、膝、足関節の運動学データを収集。

研究結果

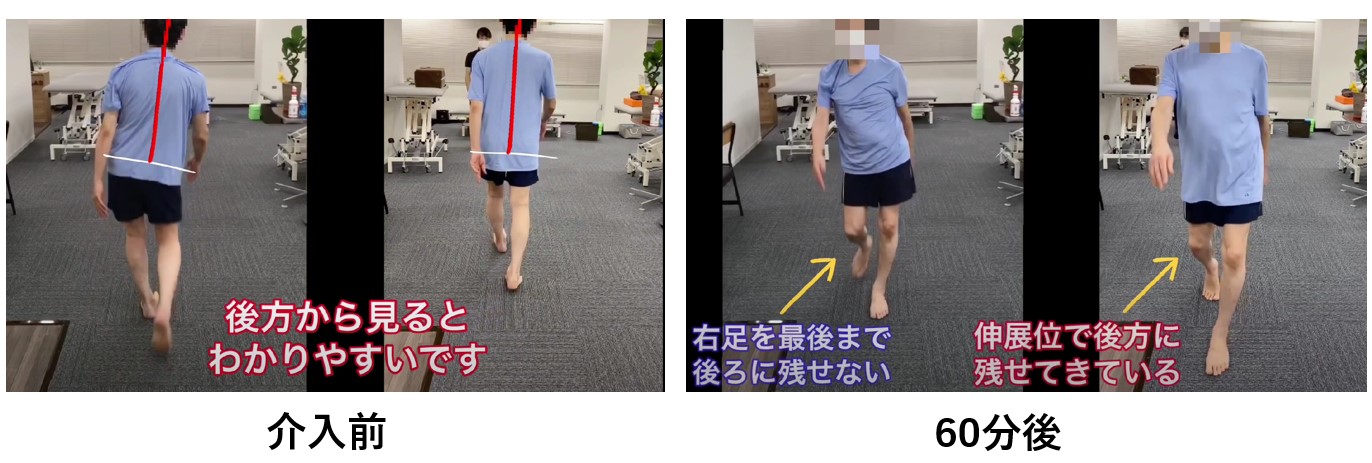

・PS、CC、PP群はCG群に比べて歩行速度、ストライド長、ステップ長の低下が見られたが、ケーデンスには有意差がなかった。また、両脚支持期と片脚支持期両方とも延長がみられた。PS、CC、PP群には差がなかった。

・PS群ではCG群に比し、股関節伸展の減少(立脚中期)、膝関節屈曲の減少(遊脚期)に有意差が見られた。また、有意差はなかったが、PS群は立脚期の膝屈曲が増加していた。足関節に関しては両群に差はなかった。

・PS群はPP群に比し、股関節屈曲の増加(立脚期と遊脚期)が見られた。

・CC群ではCG群に比し、股関節屈曲と膝関節屈曲の増加(立脚期)がみられた。足関節には違いはなかった。

・CC群はPP群に比べ、股関節屈曲と膝関節屈曲の増加(立脚期)がみられた。

図:歩行時の各関節角度

Tramonti (2017)より引用

私見・明日への臨床アイデア

・結果より、PS群とCC群はPP群やCG群と比べて、歩行立脚期での股関節、膝関節屈曲が強く、遊脚期での膝屈曲が弱かった。また、足関節運動は各群に差が見られず、興味深い結果だった。体幹の崩れからより近位の股関節、膝関節に影響が及んでいると考える。

・結果より、PS群とCC群はPP群やCG群と比べて、歩行立脚期での股関節、膝関節屈曲が強く、遊脚期での膝屈曲が弱かった。また、足関節運動は各群に差が見られず、興味深い結果だった。体幹の崩れからより近位の股関節、膝関節に影響が及んでいると考える。

・グラフから、特に股関節では屈曲伸展ともに可動範囲が狭く、可動域の低下や固有受容器からの求心性情報の低下が予想される。股関節をターゲットにして歩容改善を図ると効果的だと考える。

パーキンソン病に役立つ動画

STROKE LABの療法士教育/自費リハビリを受けたい方はクリック

臨床の結果に悩んでいませんか?脳科学~ハンドリング技術までスタッフ陣が徹底サポート

厳しい採用基準や教育を潜り抜けた神経系特化セラピストがあなたの身体の悩みを解決します

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)