【2024年版】脳卒中患者の立ち上がりと床反力:重心移動の誘導、足部の位置、体幹や股関節伸展のタイミングなど

脳卒中患者の立ち上がりと床反力

STROKE LAB代表の金子です。

本記事は脳卒中患者の立ち上がりについて連続で2015年に投稿した記事の第3回目の内容です。

この記事は、「脳卒中の方の立ち上がりの特徴を簡単な図表を見て考えていく。」というテーマで進めています。 一つの数値でも色々考えられますね。臨床家にとっての論文は、読む量が重要ではなく、明日の臨床へのアイデアの素材です。エビデンスと同意義で自分は捉えています。

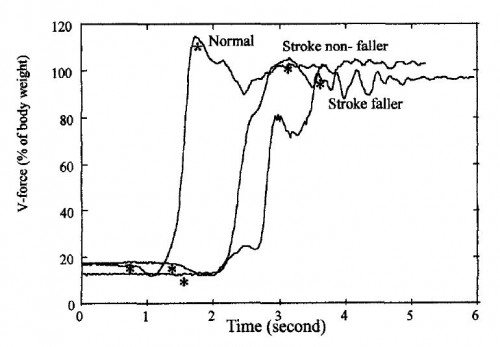

テーマ:立ち上がりと垂直抗力(vertical force)

今日はvertical forceです。調べたのですが、垂直抗力という意味に近いようです。物理の専門ではないので誤った解釈があれば是非教えて下さい。

垂直抗力(すいちょくこうりょく、英語: normal force、normal reaction)とは、物体が接触している他の物体や地面等の固体の面を押しているとき、その力の面に垂直な成分に対し、作用・反作用の法則により、同じ大きさで反対向きの、固体の面が物体を押し返す力と言われます。

簡単に垂直方向への反力と割り切ります(黄色の矢印です)。

それでは図を見てみます。

実はもう一つわかりやすい図があります。

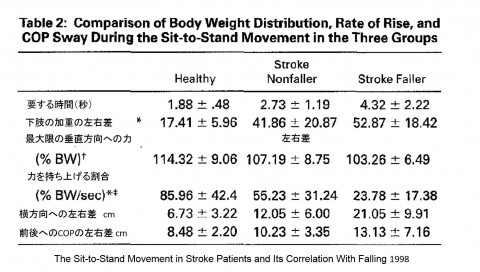

健常人の場合、体重のおよそ120%の垂直力が2秒前くらいでピークに到達しています。

その後、少し下がり後はゆらゆら。

このゆらゆらはswayです。ただし、図がvertical forceなのであくまで上下方向の図です。 これってFeed backできている証拠なんです。踵など丸い面に対して脳が常にActiveにバランスをとっているから揺れるんです。

脳患者の患者の立ち上がりの特徴

これが、脳卒中の方々になると、ピーク後の上下揺れがおおきいですね。おそらく左右もそうだと思います

Baseが座面から足部に移り変わって、適応するのに時間がかかってます。小脳システムの適応に少し遅延があるのかと。大脳小脳連関ですね。もちろん他のシステムも関わりますが。

それと、脳卒中の方々になればなるほど、ピーク時の垂直力が体重と同程度の数値になっています。

つまり、床面にしっかり力を伝えきれていない、あるいは反力が姿勢の屈曲、バランス反応などにより弱いということを意味します。

伝わる感覚が弱いと、当然脳が身体の空間位置を知覚しずらくなります。これにより、恐怖心がうまれ、姿勢がsemiflexion(半屈曲位)を助長します。

よく脳卒中の方々で多い姿勢です。非麻痺側であっても膝や股関節、肘などが少し屈曲位になります。

リハビリのポイントは?

この姿勢を強引に伸ばしてはいけません。なんせ理由がありますから。この図で言えば、vertical forceが弱いという事実。ですので、セラピストが手や環境を利用して、できるだけ垂直効力を近くできるようアシストしてあげるほうが、立位後に強引に伸ばすよりは良いのかもしれません。

まずは床面にしっかり体重をあずけられる重心移動の誘導、足部の位置、体幹や股関節伸展のタイミングなどを考慮した誘導や、ピーク後に揺れ過ぎないような接触のreferenceなどをうまく使うことが大切です。

健常者のパターンにする必要はありませんが、参考にはなると思います。

ADLでも応用できます。トイレへの移乗時、すぐに手すりに依存させて前方への推進力を求めるのではなく、手すりはあくまでサポート的にし、足底から垂直力を伝えられるようなセッテイングや声掛け、サポートが大切です。そういう意味で、最後まで体幹や股関節を伸展させ、vertical forceを可能な限り生み出すようにし、足を出す、という習慣は早期のうちは特に重要なのではないでしょうか??

もちろん、実際のトイレ場面は尿意もあるかと思うので、日頃のトランスファーなどで意識を促しておくとより汎化されやすいかもしれません。

本日はここまでとしたいと思います。ありがとうございました。

まとめ:垂直抗力と立ち上がり動作

1. 垂直抗力(Vertical Force)とは

垂直抗力は、物体が接触面に加える力に対し、その面が反作用として押し返す力です。立ち上がり動作では、下肢が地面に対してどれだけ強く押し返すかが重要で、これが立ち上がりの安定性を決定します。

2. 立ち上がり動作における垂直抗力の役割

健常者では、立ち上がり時に体重の約120%の垂直抗力が発生しますが、脳卒中患者ではこの力が低下します。特に麻痺側での力の伝達が弱く、結果としてバランスが不安定になり、立位時に上下左右に揺れることがあります。

3. 垂直抗力の低下と脳卒中患者の姿勢

脳卒中患者では、垂直抗力の低下が原因で重心を適切に移動させることが難しくなり、恐怖心や半屈曲位(semi-flexion)を助長します。

4. リハビリテーションのポイント

リハビリでは、患者が安全に垂直抗力を発揮できるようサポートすることが重要です。足部の位置や体幹の伸展を意識した重心移動の誘導、環境設定、そしてタイミングの良いサポートが求められます。特にトイレ移乗などのADLでは、足底からの垂直力を生かす訓練が重要です。

5. 応用の可能性

日常生活での動作をリハビリに反映させることで、垂直抗力を最大限に活用し、早期の回復を目指すことができます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)