【2024年版】脳卒中片麻痺患者の立ち上がりにおける麻痺側荷重と左右差、リハビリアイデアまで

脳卒中患者の立ち上がりと下肢荷重の左右差

STROKE LAB代表の金子です。

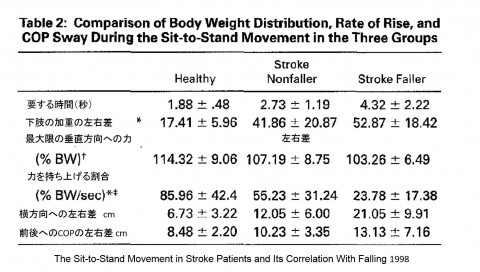

早速ですが、まずはこちらの図表を見てください。

今回のテーマ:「下肢荷重の左右差」

余談ですが、健常人も左右差が17%あります。この左右差が大きい人はいわゆる「骨盤のゆがみ」「背骨のねじれ」などが強い人かもしれません。

転倒群(Faller )の場合、下肢の荷重レベルが50%以上あります。つまり、非麻痺側に体重の75%以上(50%が真ん中とする)かけていると考えます。

多くの脳卒中患者の方々が当たり前ですが麻痺側を信用していません。非麻痺側ばっかり使います。もちろんそこには時間の時と同様、筋力、感覚、バランス、筋骨格系、情動面、代償など様々な要因があります。

慢性期脳卒中患者の特徴

慢性期の方々になればなるほど、スピードはゆっくり、非麻痺側をたくさん使う、というパターンが多い気がします。

経験からですが、その方々の急性期、あるいは初めて移乗自立したときは、もう少しスピードが早く、また麻痺側にもすこし体重をかけていたと思います。

出だしの「非麻痺側でバランスをとる」という「動きの悪いコツ」が、半年、一年経過するとどうなるでしょうか?

当然非麻痺側の筋自体の伸張性や神経接合のバリエーション、全体の骨的な変化、不使用性学習に伴う麻痺側の筋萎縮が進んできます。

ますます、悪循環になり、非麻痺側の筋は短縮し、足底筋群の重心荷重も減り、「ゆっくり慎重に立つ」という選択性しか選べなくなってきます。

まだ最初の方は慣性を利用した立ち上がりができていましたが、利用出来るだけの筋の長さも減少してきます。

このように負のサイクルにより、慢性期の方が限定的な運動パターンに陥っている方々が多いと考えています。

急性期・回復期におけるリハビリのポイント

急性期や回復期初期での出だしをいかに間違った方向にしないか?あるいは要所要所での麻痺側への荷重への注意を促すことで、軌道修正をすることがセラピストや介助者の方々に重要だと考えます。

後になればなるほど「麻痺側の足を意識して・・・そこに体重を乗せるように」という用いやすい感覚モダリティーが使いづらくなります。

なんせ、意識しても神経システムの経路の廃用、骨格的にねじれてしまい、麻痺側に乗せる際に、さらに非麻痺側のねじれ、回旋を使わないと乗せられない

など 「不都合な真実」に直面します。

若いセラピストの方には上記要素に加え、本当に麻痺側に乗れているかの分析を視覚的だけでなく、触診してチェックするようにしてください。

先ほど、非麻痺側の回旋を使いながら麻痺側に乗せていく戦略をする立ち方。このようにすれば一時的なCOPの位置を中心に乗せることができますからね。

ですが、麻痺側の坐骨の前後方向への荷重、坐骨上に体幹、特に肩甲帯がある程度垂直上に位置しているか?

それを触診で確認してみてください。

見かけ上はまっすぐでも触ってみると、意外にねじれて坐骨に荷重がかかっていないかもしれません。

(骨盤後傾→前傾へ移行する際、度のタイミングで坐骨に乗って行くかもチェック)

健常の方でも、starting positionから第1相に移行するにつれ、ねじれているのがよくわかります。

自宅で行える立ち上がり練習

最後に立ち上がりの練習のポイントを一つお伝えしたいと思います。立ち上がりの練習で麻痺側下肢への荷重が可能となると、体重を支えられる幅が広がり転倒予防や歩行開始の1歩目が安定することが期待できます.

立ち上がりのポイント

①麻痺側の坐骨を意識しましょう。タオルの上に座り骨盤の位置を修正することも有用です。硬いタオルは刺激が入りやすく、タオルを使うことで,非対称的になりやすい姿勢を修正できます.

②両方の踵に体重をかけ立ち上がります。踵の下にタオルを敷いておくなどすると、意識しやすくなる場合もあります。

③体が真っ直ぐになる位置で止まる。場合によっては、前方に鏡を置き、視覚的にも確認してみましょう。

④坐骨が元の位置にくるように座る。

①立ち上がるとき「お辞儀」を意識し、体を曲げすぎてしまうと重心が下がり,立ち上がりを阻害する要因になります.

②非対称の姿勢は立位や着座,歩行にも影響を与えます.立ち上がった際にも姿勢の対称性を確認・修正し着座するようにしましょう。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)