【2025年版】視床背外側核の役割とは?:感覚統合リハビリテーションの実践法を解説!

はじめに

本日は視床背外側核について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床背外側核とは?

解剖学的側面

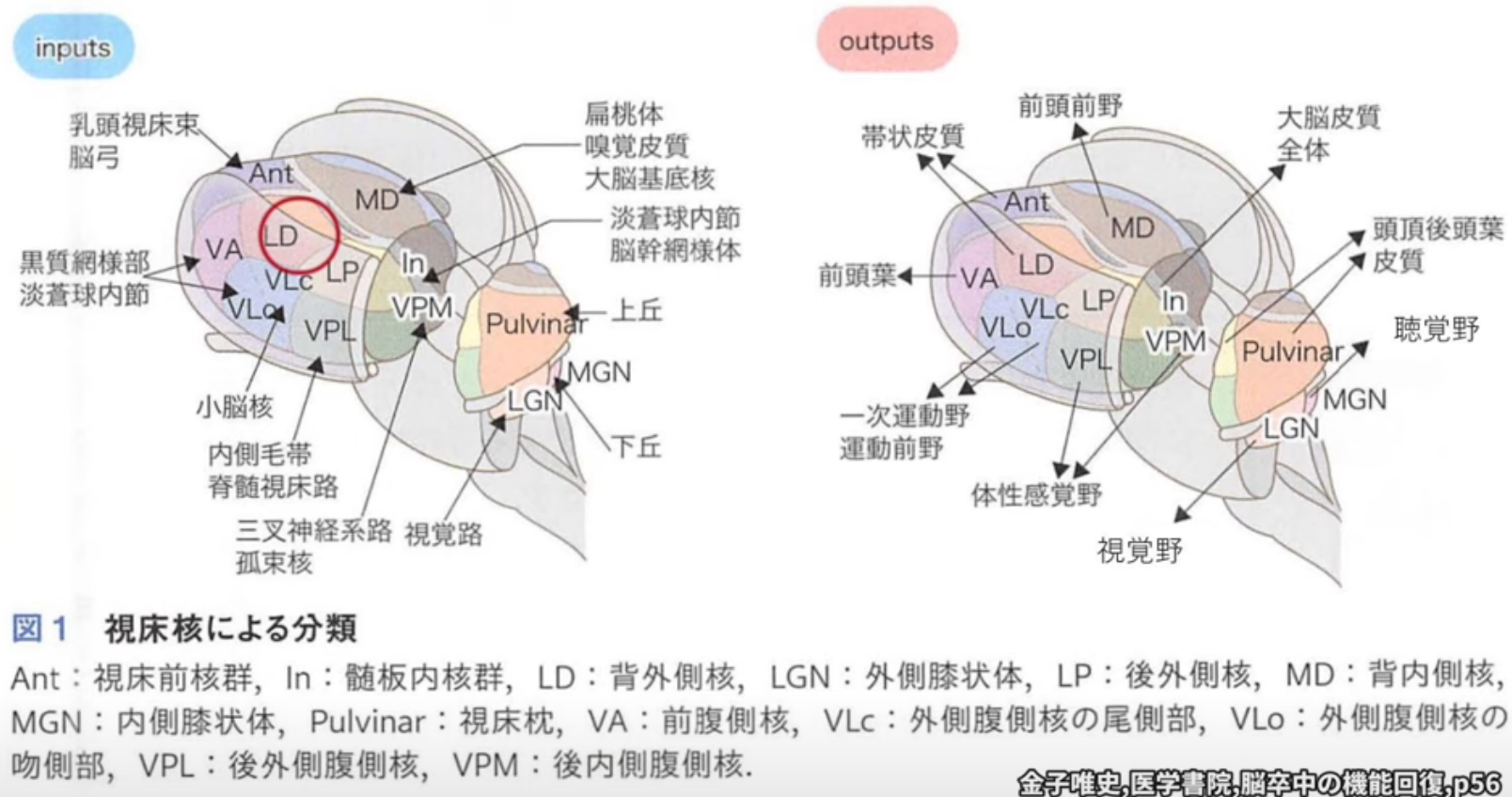

背外側核(Lateral Dorsal Nucleus, LD)は、視床内の後外側核群の上方に位置しています。外側膝状体の内側に隣接し、外側核群の一部として分類されることが多いです。第三脳室の後上部に隣接し、脳梁の下方、松果体の前内側に存在します。

■ 入力

前頭葉(高次認知機能)、頭頂葉(空間認知・感覚統合)、海馬系(記憶)から入力を受けています。

特に海馬からの情報は、脳弓を経由して到達します。

■ 出力

主な出力先は後部帯状皮質であり、感情処理・記憶検索・空間定位に関与します。また、海馬系への出力もあり、記憶と空間ナビゲーションの調整に寄与しています。さらに、複数の皮質領域とも接続し、認知および感覚プロセスの統合に関与しています。

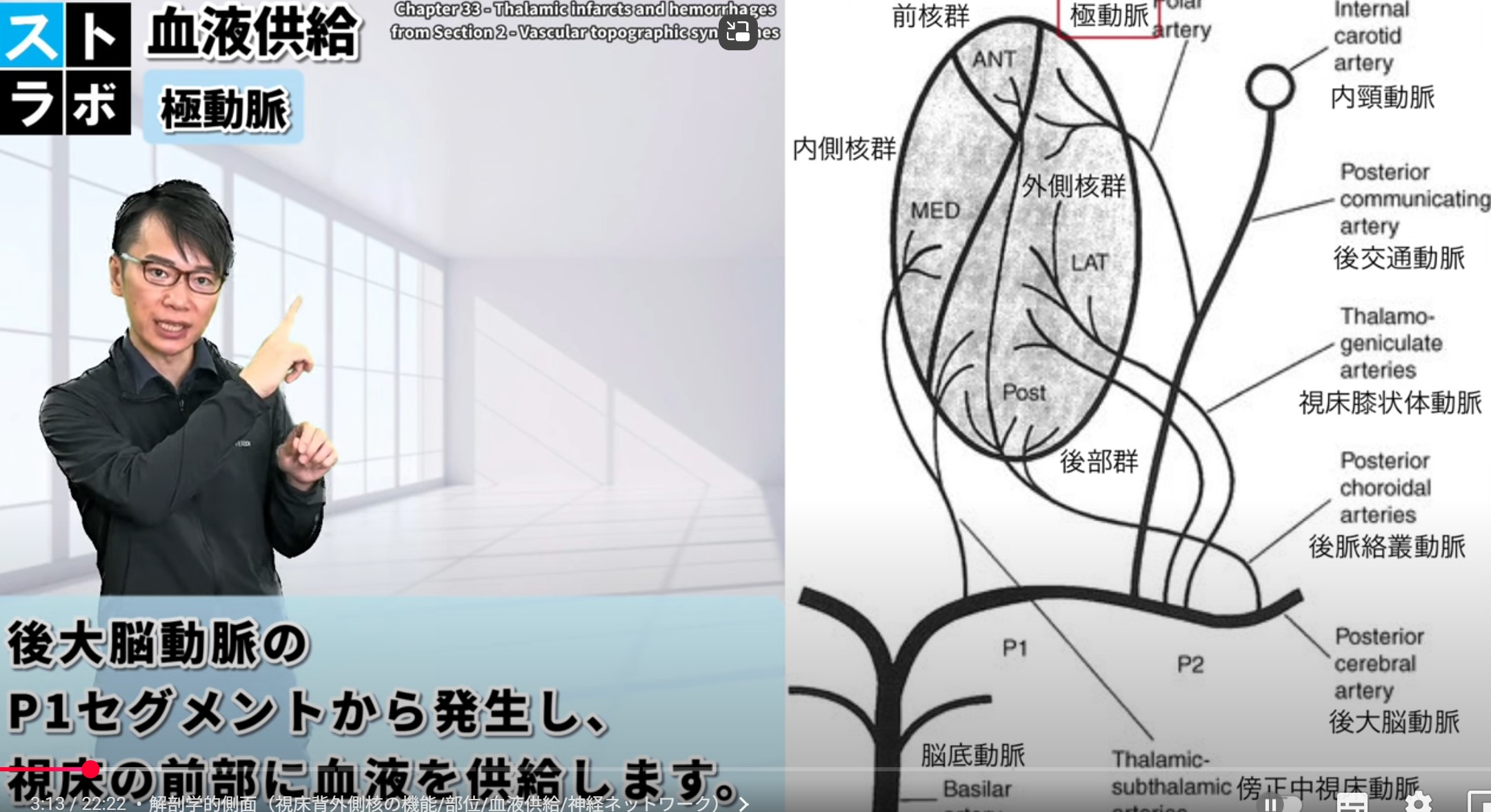

■ 血液供給

主に後大脳動脈(PCA)のP2セグメントから分岐する極動脈や傍正中視床動脈などが関与しています。

これらの動脈は視床背外側部を灌流しており、小梗塞や微小出血の好発部位となることがあります。

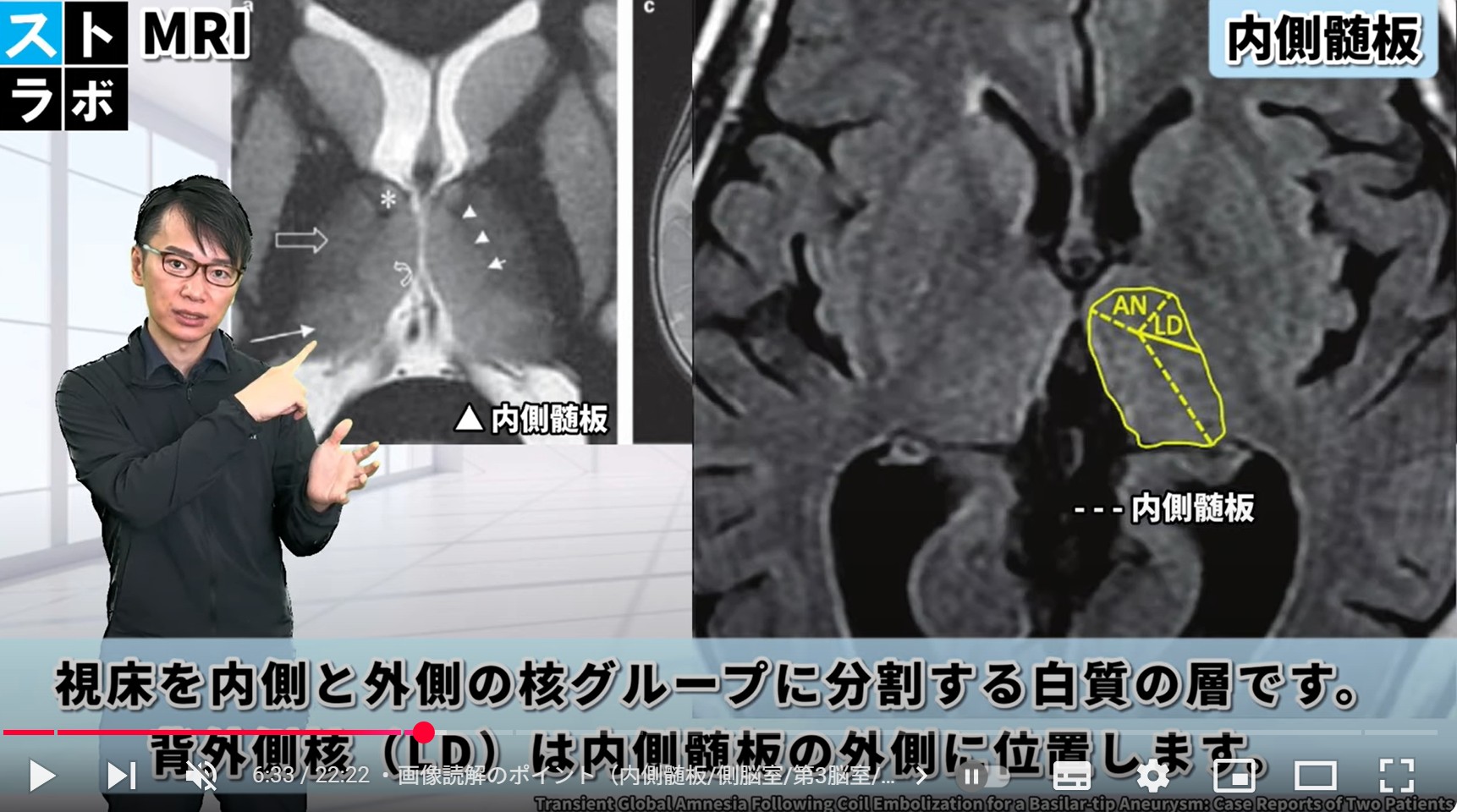

◆ 画像読解のポイント(背外側核を見つけるためのランドマーク)

背外側核を画像上で特定するためには、以下のような解剖学的ランドマークを参考にすると有効です。

-

内側髄板

内側核群と外側核群を分ける白質層です。背外側核はこの髄板の外側に位置します。

-

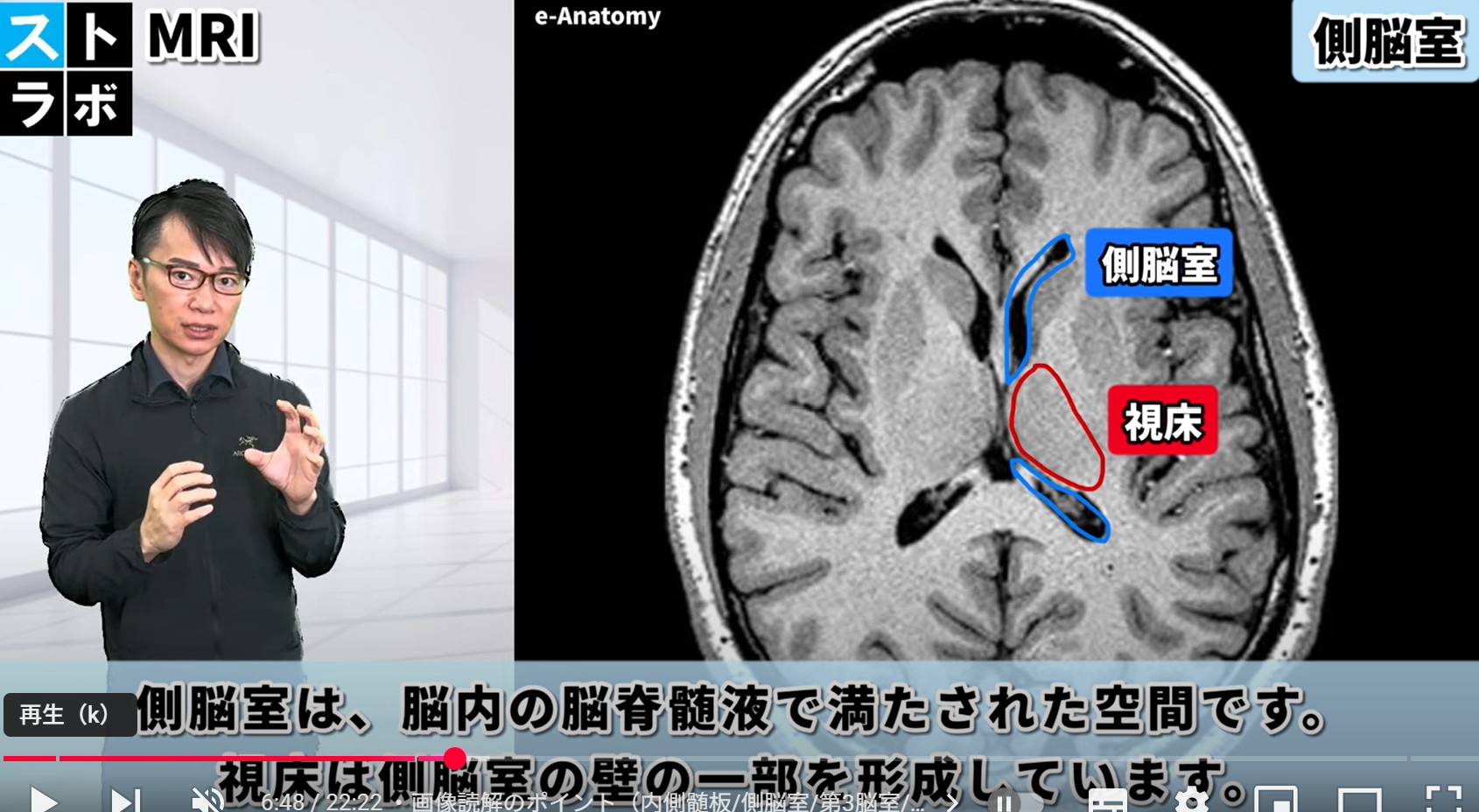

側脳室

視床は側脳室の内側壁を構成しています。背外側核は三角部〜後角の前内側に接して存在します。

-

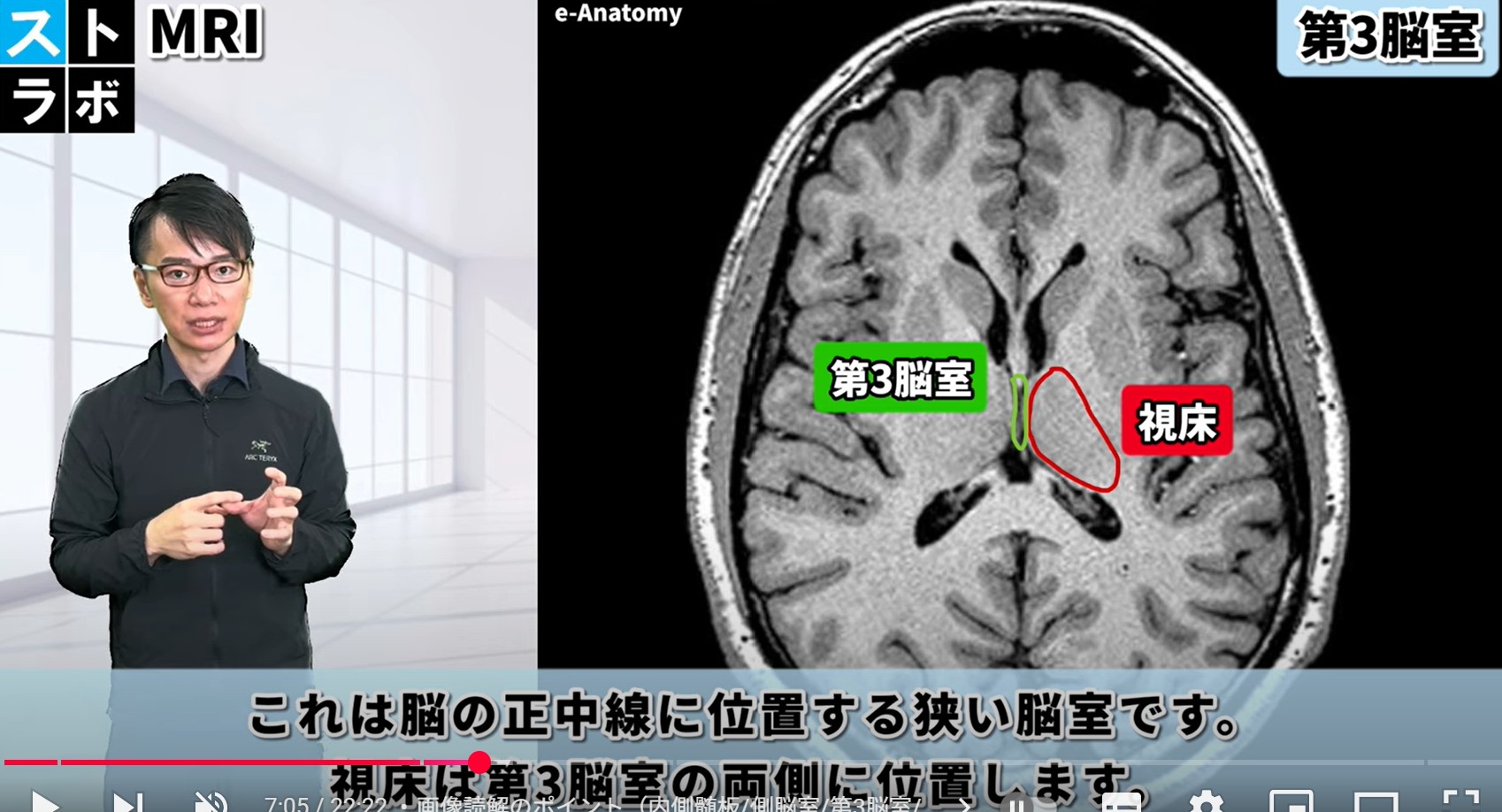

第3脳室

正中線に沿って位置する脳室で、視床がその左右を取り囲むように存在しています。

背外側核は第3脳室の後上部に隣接します。

-

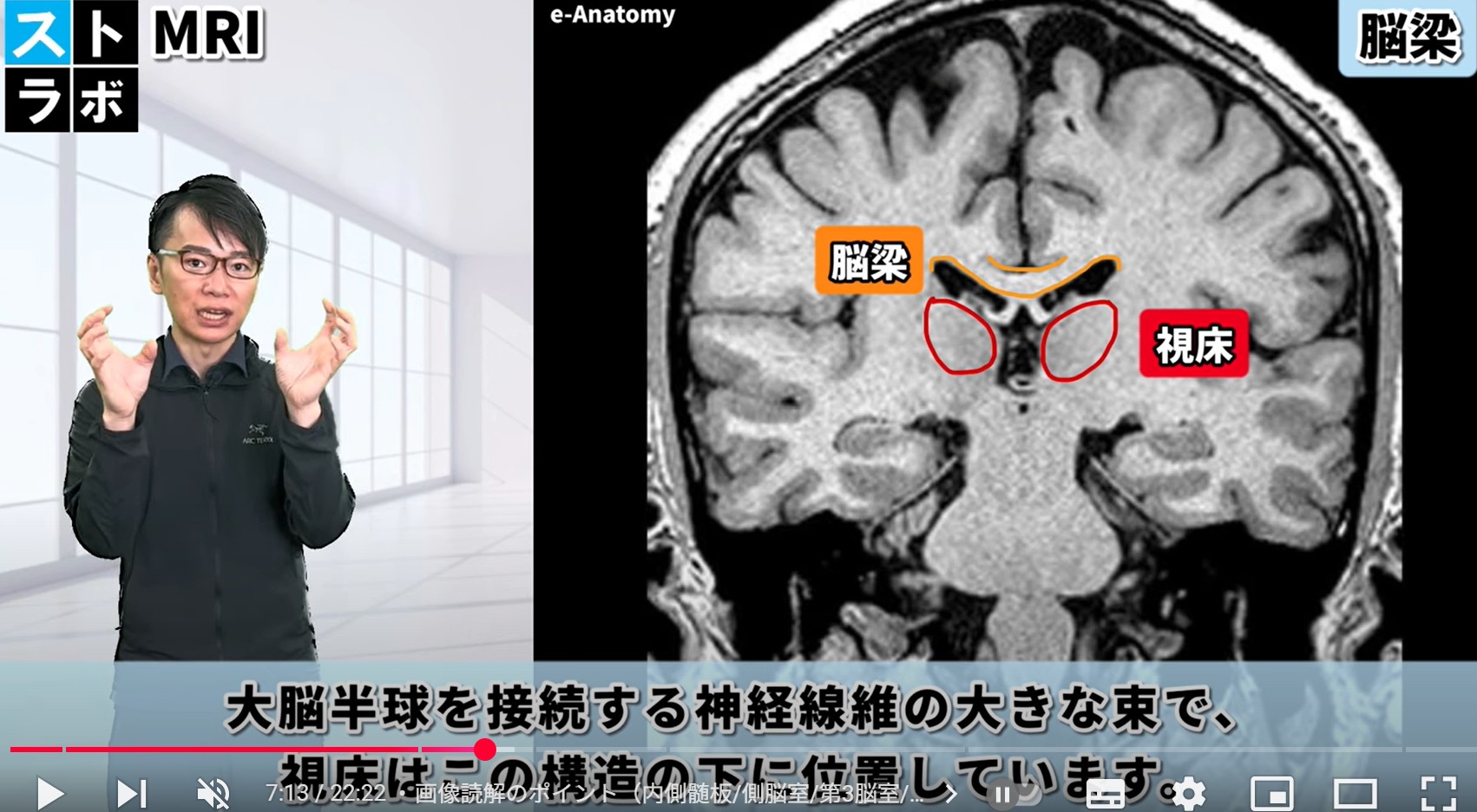

脳梁

左右の大脳半球をつなぐ神経線維束です。視床の上方に位置し、背外側核は脳梁膨大部の下方に確認されます。

-

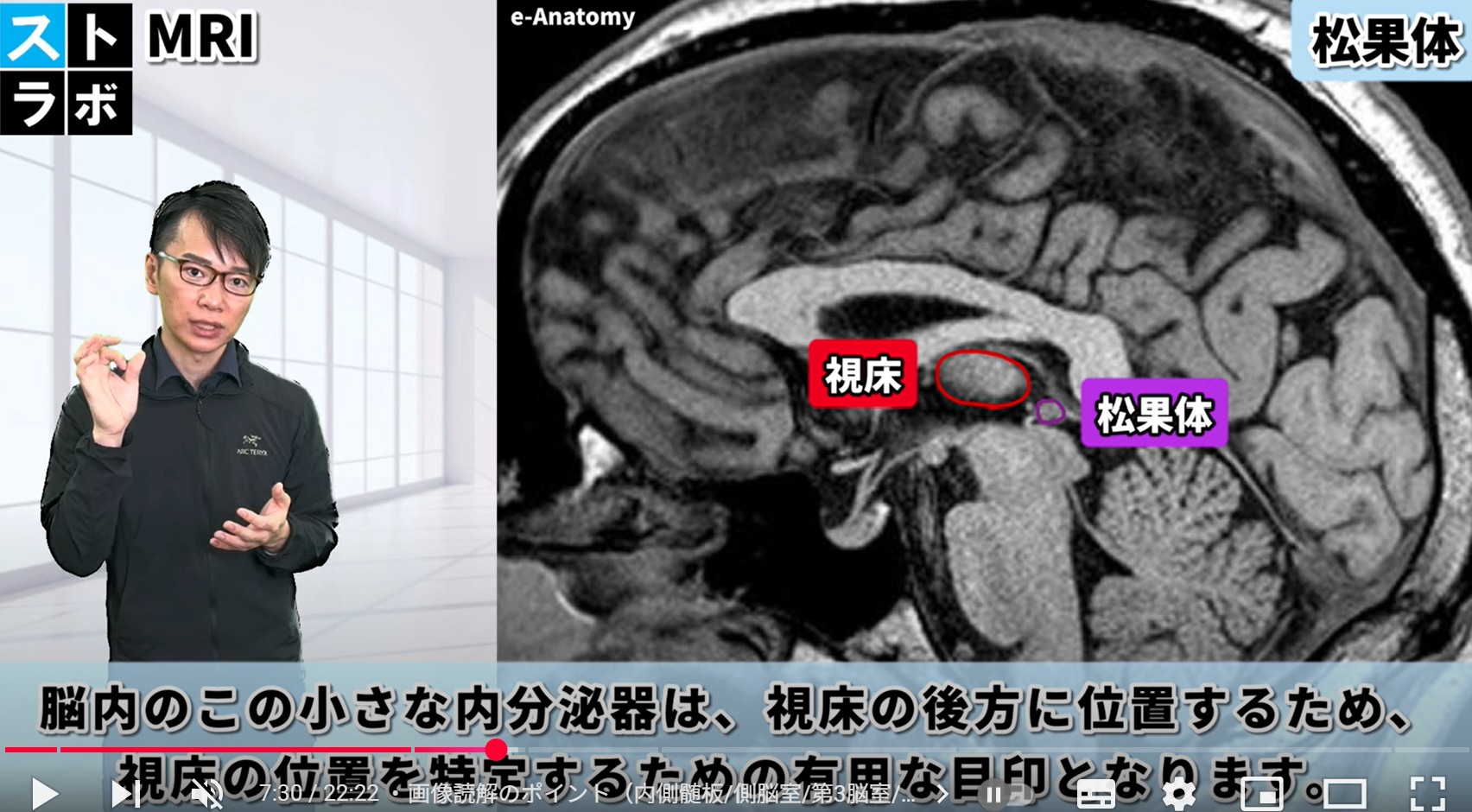

松果体

視床の後方にある内分泌器官であり、MRIで石灰化していればランドマークとして有用です。

背外側核は松果体の前内側に位置します。

◆ 観察のポイント

視床の背外側核が障害されると、以下のような臨床症状が見られる可能性があります。

✅ 記憶障害

最近の会話や指示を何度も確認する、家族やスタッフの名前を忘れるといった症状が見られる場合は、視床—海馬系のネットワーク障害を疑います。

✅ 感情の変調

感情の平坦化、急なイライラ、無関心といった変化が出現する場合は、後部帯状皮質を介した情動ネットワークの関与が考えられます。

✅ 認知障害(見当識や遂行機能)

日付や場所がわからない、複数ステップの指示に従えないなどの症状は、視床—前頭葉の回路障害を示唆します。

✅ 感覚統合の問題

音や光、触覚に対して過敏または鈍感となる場合があります。

多感覚情報の処理が困難になり、日常生活上の混乱につながることがあります。

◆ 臨床へのヒント:感覚統合支援の工夫10選

背外側核は感覚と認知の統合に関与するため、以下のような環境調整や支援が効果的です。

-

サングラスや遮光フィルムの活用

光過敏を軽減し、まぶしさによる集中困難を予防します。

-

耳栓・ノイズキャンセリング機器の使用

音刺激への過敏性が強い方に対して、聴覚過負荷を軽減します。 -

腹圧ベルトの活用

固有感覚への入力により、身体認識の安定と情緒の安定を促します。

-

触覚ツールの提供

好みの素材(布、ボール、凹凸素材など)を使って、過剰な刺激探索行動を適切に代替します。 -

照明の調整

調光スイッチや自然光の活用により、視覚刺激をコントロールします。

-

安心できるスペースの設定

自宅や病室内に“逃げ場”となる安心スペースを設け、感覚過負荷時に退避できるようにします。 -

整理整頓された空間作り

視覚情報が過剰になることを防ぐため、簡素で分かりやすい空間設計が望まれます。

-

感覚に優しい家具の選択

滑らかな素材、静音性のある家具を使い、触覚・聴覚への不快刺激を減らします。 -

コミュニケーションスキル

自分の感覚的ニーズを教師、雇用主、友人、家族に効果的に伝える方法のトレーニングは大切です。

-

法的権利の啓発

特に障害のある個人を保護する法律に基づいて配慮が提供される教育環境や職場環境において、個人の法的権利(ハラスメントなど)について学習することも大切です。

◆ 論文トピック紹介

Raquel ら(2022年)

「Assistive Technology to Improve Collaboration in Children with ASD:

State-of-the-Art and Future Challenges in the Smart Products Sector」

この論文では、自閉スペクトラム症(ASD)をもつ子どもたちの

感覚処理と社会的スキルの支援を目的とした支援技術(AT)の現状と課題を分析しています。

■ 現状と課題

-

特殊な製品の入手が限られている

-

仮想環境への依存

-

コストがかかる

■ 対策

-

包括的なデザイン手法を開発する

-

仮想要素と有形要素のバランスを取る

-

より手ごろな価格を目指す

-

マルチユーザーAT開発の重点を置く

この知見は、視床障害による感覚統合不全に対するリハビリや支援機器選定のヒントとしても活用できます。

①脳における背外側核の主な役割は何ですか?また、脳のどの領域から入力を受け取りますか?

②背外側核の機能障害は、記憶、感情、感覚統合にどのような影響を与えるのでしょうか?

③視床内の背外側核の位置と他の視床核との関係を説明してください。

④視床への血液供給の重要性を説明してください。 これらの動脈は背外側核の機能にどのように寄与しているのでしょうか?

⑤背外側核を含むニューラル ネットワークについて、その入力と出力を含めて説明してください。。 このネットワークは認知プロセスと感覚プロセスにどのように寄与するのでしょうか?

⑥背外側核をイメージングするための重要な解剖学的ランドマークは何ですか?また、それらが臨床実践にとって重要であるのはなぜですか?

⑦背外側核機能不全の可能性がある患者の記憶障害、情緒障害、認知障害、感覚統合障害に関連する症状をどのように観察し、解釈するでしょうか?

⑧特にリハビリテーションの観点から、感覚統合に問題がある個人を支援できる臨床介入や調整を挙げてください。

⑨Raquel et al. で議論されている、ASD を持つ子供のための支援技術の現状について考えてみましょう。 2022. 特定された主なギャップと課題は何ですか?

⑩Raquelらの発見に基づいています。 2022 年、ASD の子供向けの支援技術を向上させるため、特にコラボレーションと社会的スキルを向上させるために推奨される戦略は何ですか?

①背外側核は、前頭葉、頭頂葉、海馬からの入力を受け取り、感覚情報と認知情報を統合する役割を果たします。

②背外側核の機能不全は、記憶障害、感情障害、空間ナビゲーションや感覚統合の問題を引き起こす可能性があります。

③それは、視床内、後外側核の上、外側膝状体の内側、側脳室に隣接または側脳室の一部に位置する。

④血液供給には、極動脈、視床傍正中動脈、視床膝状体動脈、後脈絡膜動脈が関与しており、視床の前方、内側、外側、後方の部分に血液を供給することで核の機能に重要です。

⑤ニューラル ネットワークには、認知皮質および感覚皮質領域からの入力と、後部帯状皮質および海馬系への出力が含まれており、認知機能と感覚処理を支援します。

⑥重要な解剖学的ランドマークとしては、内側髄板、側脳室、第三脳室、脳梁、松果体などがあり、画像化中に核の位置を特定するために重要です。

⑦背外側核の機能不全の症状として、記憶の問題、情緒不安定、認知障害、感覚統合の課題を観察する場合があります。

⑧感覚統合の問題に対する臨床調整には、サングラス、耳栓、触覚ツールの使用、照明の調整、安全なスペースの作成、スペースの整理、感覚に優しい家具の使用などが含まれる場合があります。

⑨ASD 向けの支援技術における主なギャップには、限定された専用製品、仮想要素と有形要素のバランスをとる必要性、不適切な設計、高コスト、マルチユーザー インターフェイスの欠如などが含まれます。

⑩推奨事項には、包括的な設計アプローチの開発、仮想要素と有形要素のバランスをとること、テクノロジーをより手頃な価格にすること、マルチユーザー AT 開発に焦点を当てること、専門分野を超えたコラボレーションの促進などが含まれます。

視床背外側核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1. 初回セッション:問診・評価と課題設定

(病棟の静かな一角にて)

田中先生

「こんにちは、金子です。今日からリハビリを一緒に進めていきましょう。まず、最近困っていることはありますか?」

石川さん

「光がすごくまぶしく感じるんです。特に蛍光灯とか日差しの強い場所がダメで……目が疲れて、頭もぼーっとしてきます。」

田中先生

「それはおつらいですね。ほかにも、ざわざわした場所や人が多いところで、集中しにくいと感じることはありませんか?」

石川さん

「まさにそうです。話しかけられても内容が入ってこないし、すぐにイライラしてしまいます。」

田中先生

「実は、石川さんの脳画像を確認したところ、視床の“背外側核”という部分に障害が見られました。この部分は、視覚を含むさまざまな感覚情報を“整理してまとめる”働きをしています。」

石川さん

「感覚を……整理するんですか?」

田中先生

「はい。光・音・空間の情報などが“ちょうどよい刺激”として脳に伝わるように調整する役割があるんです。そこがうまく働かなくなると、日常の刺激が強すぎたり、バラバラに感じられたりして混乱しやすくなるんですね。」

石川さん

「それで、なんでもかんでも“うるさい”とか“まぶしい”って感じてたんですね……」

田中先生

「そうなんです。今日はまず、視覚的な環境刺激をどうすれば快適にできるかを一緒に考えていきましょう。」

(この後、視覚刺激への過敏性、環境への反応、集中力や視線の安定性などの評価を実施)

2. リハビリ目標の設定

田中先生

「石川さんのお話と評価結果から、環境の刺激を調整すれば、より楽に過ごせる可能性が高いと感じています。」

石川さん

「たしかに、今日は落ち着いた部屋にいるだけで気分が違いました。」

田中先生

「では、今後はこんな目標を立てて進めていきましょう。」

■ リハビリ目標

-

視覚過敏に対して、自分に合った環境調整ができるようになる

-

落ち着ける空間を見つけ、そこで集中できる時間を伸ばす

-

視覚的な“苦手”や“快適”を自分の言葉で説明できるようになる

3. リハビリの計画と実施(感覚統合支援プログラム:視覚特化)

◆ 実施内容①:まぶしさ対策と照明の調整体験

(10選①サングラス、⑤照明調整)

-

目的:視覚刺激への気づきと環境調整スキルの獲得

-

内容:

- 色つきサングラス(薄グレー・ブラウン)の試着

- 照明の種類(蛍光灯/電球色/自然光)を変えた空間での作業体験(切り絵、雑誌スクラップなど)

- 「どの光が楽か?」を言葉で表現する練習

田中先生

「3種類の照明環境を順に試してみましょう。作業のしやすさや目の疲れを意識してみてください。」

石川さん

「白っぽい蛍光灯だと、すごく落ち着かなくて……でも、この電球色の部屋だと、集中できます。」

◆ 実施内容②:安心スペースと視線を安定させる空間整理練習

(10選⑥安心スペース、⑦整理整頓された空間)

-

目的:視線が安定する空間づくりと“安心感”の体験

-

内容:

- 照明、机配置、視覚刺激の少ない空間(安心スペース)での読書・ぬり絵・パズル

- 同じ作業を、あえて散らかった机上でも行い、違いを比較

- 「落ち着ける環境」の条件を自分なりに整理

田中先生

「こちらは必要最小限の物だけを置いた空間です。作業に集中しやすいかどうか、感じてみてください。」

石川さん

「この部屋は視線が散らなくて、すごく落ち着きます。普段のリハビリ室より頭がスッキリする感じがします。」

◆ 実施内容③:視覚的ニーズを伝えるための言語化トレーニング

(10選⑨感覚ニーズの言語化)

-

目的:自分の感覚の特徴を理解し、他者に伝えられるようになる

-

内容:

- 自分の視覚的“苦手/心地よい”をチェックリストで整理

- 看護師・家族への伝え方をロールプレイ

- 「おすすめ環境カード」の作成(退院後の活用用)

田中先生

「このカードに、石川さんにとって快適な光や配置の特徴を書いていきましょう。退院後、家族にも見せられるようにします。」

石川さん

「なるほど。『どうしてもこの明かりがつらい』って言えたら、イライラする前に対応できそうです。」

4. 結果と進展

(2週間後のリハビリ室にて)

田中先生

「最近は、蛍光灯の部屋でも“サングラスをかける”など、自分で調整できるようになってきましたね。」

石川さん

「はい、前みたいに“全部イヤ”って投げ出さずに済んでいます。環境次第で集中できることが分かって、気持ちも楽になってきました。」

田中先生

「それはとても大きな進歩ですね。“自分に合った空間”を知り、それを他の人と共有できるようになることは、退院後の生活にもつながります。」

■ まとめ

-

光への過敏性に気づき、照明・視線の調整方法を習得

-

散らかった空間と整った空間の違いを実感し、集中できる環境を選べるように

-

自分の感覚的ニーズを言語化して伝える力が向上

-

安心できる空間=安心できる自分という自己認識の確立が見られた

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)