vol.46:ヒトにおける姿勢コントロールの神経的表象 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

脳科学

タイトル

ヒトにおける姿勢コントロールの神経的表象 The neural representation of postural control in humans?PubMedへ Hans-Otto Karnath et al:Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 Dec 5; 97(25): 13931–13936

内 容

概 要

●人間の島(側頭葉と頭頂葉の間の領域)の中にある前庭皮質の障害は,視覚の垂直軸の知覚が傾いてしまうが,身体は傾かず側方へのバランスは失われない

●しかしながら,いくらかの脳卒中患者は身体が傾いてしまう

●けれども,視覚のそれらの過程や視覚の世界を方向づける前庭入力は障害を受けているわけではなかった

●脳卒中患者は同側(障害部位)の側から積極的に離れようとし,身体(障害側と反対側の方向への傾斜)は傾き,転倒してしまう

●最近,反対側へプッシュしてしまう原因としては重力に関連して身体を方向付けする知覚の変化が発見されている

●これらの患者はまっすぐに身体を方向付けたとき,実際は同側に平均18度という非常に大きく傾いてしまうという減少を示す

●この見解は,前庭皮質に投射される重力に関連する身体を方向付ける人間の中の感覚の中で経路が分離されたためであると議論されている

方 法

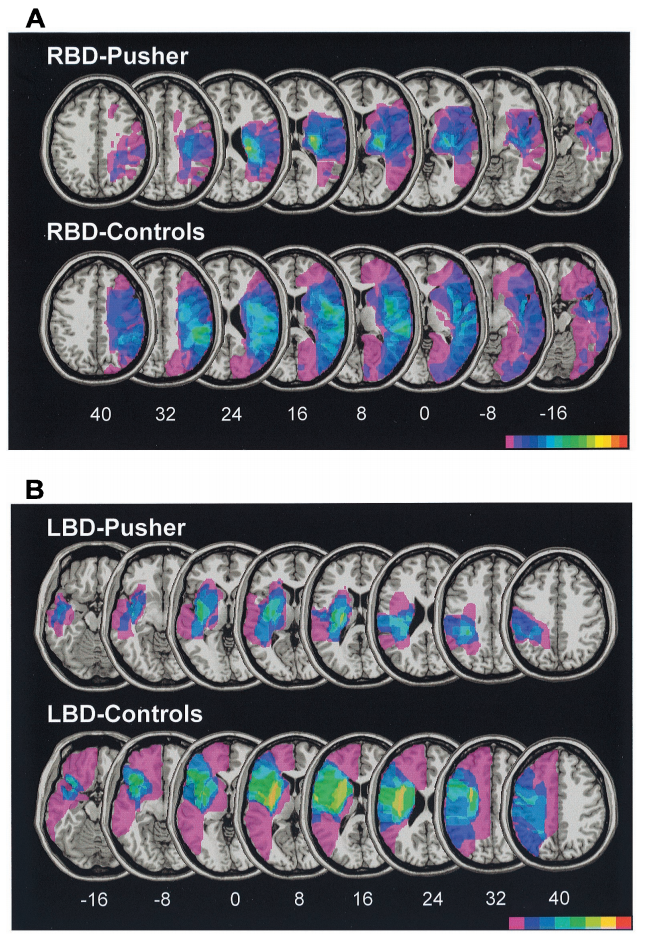

●今回シビアなプッシャーを示す23人の患者に同意を得て脳エリアのMRIスキャンにて施行

●23人のプッシャーを呈す右片麻痺者と左片麻痺者を評価

SCP:Pusher Symdoromeの基準評価

①座位と立位の間の自然な対象姿勢

②上肢や下肢を床に接触させるよう伸ばしたときの座位と立位の間の姿勢

③座位と立位で姿勢をPassiveに修正したときの抵抗

空間無視の評価

①麻痺側のほうへ頭部と目を無意識に分配するか

②前方や側方へ呼びかければ障害側に方向付けできるか

③物や人への麻痺側の無視の程度

結 果

●これらの障害により,オーバーラップしたエリアが視床の後側方に集中していた

Fig.1:オーバーラップした部位(Hans-Otto Karnathら:2000?原著Pdfへ)

まとめ

●これらの見解は,脳幹から前庭皮質に投射される中継エリアのみとされているこの領域の再解釈を必要としている

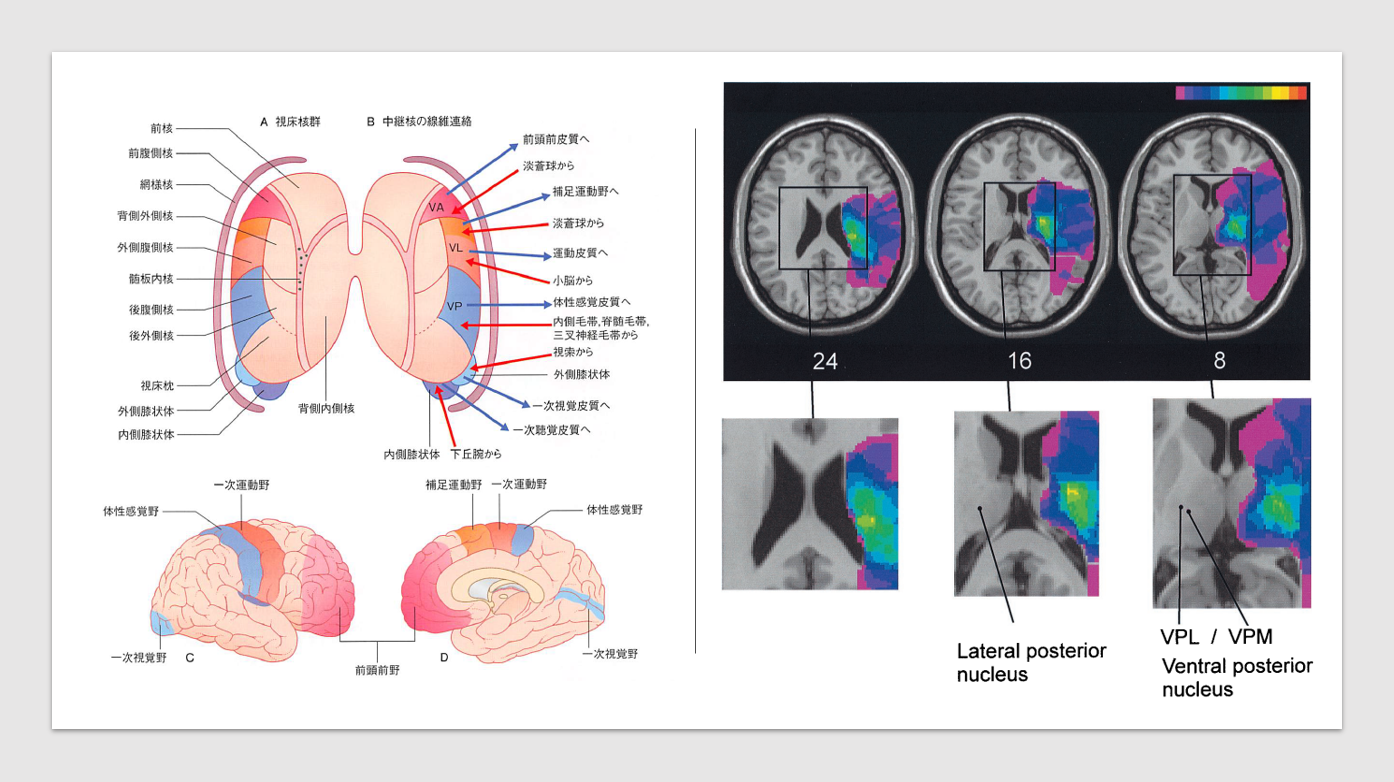

●視床後方の腹後方(VPL),側方核(LP)(おそらく皮質への投射もある)は人間のまっすぐな姿勢を制御するのに決定的な第2のgraviceptivesystemであり,神経の再現を含む基礎になると思われる

●垂直位置を保つgraviceptive systemは二つの経路がある ①視覚と頭部で垂直位を方向付けるシステム過程(視覚、前庭系、頭頚部の中の固有感覚) ②体幹の姿勢を保つ姿勢過程(腎臓や体幹からの慣性を介す情報)

Fig.2:視床核と皮質のリンク 左図(M.J.Turlough Fitzgeraldら:臨床神経解剖学.医歯薬出版.2013より引用) 右図(Hans-Otto Karnathら:2000?原著Pdfへ)

私見・明日への臨床アイデア

●前庭系の障害の人と視床出血の患者では確かに中心軸が異なる

●治療において,前庭系の障害の人は頚部の固有感覚情報や視覚情報,前庭系の情報を考慮した治療が重要であり,視床出血の患者は体幹からの固有感覚や内臓などのgravicepter も考慮する必要があると思う

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

論文サマリー 一覧はこちら

脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)