【2025年最新版】転倒する高齢者 vs 転倒しない高齢者の違いとは?脳科学×バイオメカニクスで解明するリハビリアプローチ

転倒する高齢者と転倒しない高齢者の体の使い方の違い

1. はじめに

高齢者の転倒は、骨折や頭部外傷などの重篤な合併症を引き起こす可能性があり、生活の質を大きく低下させる要因の一つである。転倒リスクを低減するためには、転倒する高齢者と転倒しない高齢者の身体の使い方の違いを理解し、適切な介入を行うことが求められる。本講義では、転倒リスクの違いを解説し、リハビリテーションのアプローチについて詳細に考察する。

2. 転倒する高齢者と転倒しない高齢者の脳科学的な違い

2.1 前庭システムの機能低下

転倒する高齢者では、前庭システム(内耳の前庭器官および前庭脊髄路)の機能低下が認められる。これにより、姿勢制御に必要な前庭反射が弱まり、バランスを維持しにくくなる。

研究データ

-

前庭機能が低下した高齢者では、動揺検査(静的・動的バランステスト)の結果が悪化し、特に暗闇や不安定な床面でのバランス維持が困難になる。

-

前庭刺激を利用したリハビリ(例えば頭部を振動刺激する方法)によって、前庭システムの活性化が確認されている。

2.2 大脳皮質の神経可塑性の低下

転倒しない高齢者は、運動学習を通じた神経可塑性を維持している。特に、一次運動野(M1)や補足運動野(SMA)の活動性が高く、適応的な姿勢戦略を学習しやすい。

研究データ

-

転倒リスクの高い高齢者では、TMS(経頭蓋磁気刺激)によるM1の興奮性が低下していることが報告されている。

-

バランストレーニングによってM1の活動が改善されることが示されている。

3. 転倒リスクにおける神経学的視点

3.1 感覚統合能力の違い

高齢者がバランスを取る際には、視覚・体性感覚・前庭覚の統合が必要であるが、転倒しやすい高齢者ではこの統合が不十分である。

特徴的なパターン

-

転倒する高齢者は、視覚への依存度が高く、視覚情報が遮断されるとバランスを崩しやすい。

-

転倒しない高齢者は、体性感覚と前庭覚を適切に利用し、視覚への依存が少ない。

3.2 運動プログラムの適応力

-

転倒しない高齢者は、予測的姿勢制御(APA: Anticipatory Postural Adjustment)が適切に機能している。

-

転倒しやすい高齢者では、APAの遅延や筋の同時収縮の増加が見られ、動作が硬くなる。

リハビリテーション戦略

-

予測的姿勢制御を促すトレーニング(例えば、歩行時にリズム課題を追加する)が有効。

-

視覚依存を減らすためのトレーニング(暗闇でのバランストレーニングなど)。

4. バイオメカニクス的視点

4.1 転倒する高齢者の歩容の特徴

転倒する高齢者では、以下の歩行パターンが見られる。

| パラメータ | 転倒する高齢者 | 転倒しない高齢者 |

|---|---|---|

| 歩幅 | 短い | 長めで安定 |

| 歩行速度 | 遅い | 適度に速い |

| ステップのばらつき | 大きい | 小さい |

| 片脚支持時間 | 短い | 長めで安定 |

リハビリ戦略

-

歩幅を意識した歩行訓練(歩幅を均等にするためのマーカー利用)。

-

メトロノームを利用したリズムトレーニング。

4.2 転倒予防に有効な筋活動

-

足関節周囲の筋活動(ヒラメ筋・前脛骨筋)がバランス維持に重要。

-

股関節戦略(中殿筋・大腿四頭筋)が強い高齢者は転倒しにくい。

5. まとめと臨床応用

5.1 転倒予防のための具体的なリハビリアプローチ

-

前庭刺激トレーニング

-

バランスボードを用いた訓練。

-

頭部回旋を伴う歩行トレーニング。

-

-

感覚統合トレーニング

-

視覚を遮断した状態でのバランストレーニング。

-

不安定な床面での歩行。

-

-

歩行パターンの最適化

-

歩幅を意識した歩行訓練。

-

メトロノームを利用したリズム歩行。

-

-

筋力強化と可動域向上

-

ヒラメ筋・前脛骨筋の強化。

-

股関節外転筋の強化。

-

-

姿勢制御戦略の改善

-

予測的姿勢制御(APA)を促すトレーニング。

-

転倒時のリカバリー動作の習得(パラシュート反応の強化)。

-

6. おわりに

転倒する高齢者と転倒しない高齢者では、神経系・感覚統合能力・バイオメカニクス的特徴に明確な違いがある。本講義で紹介した研究やリハビリ戦略を活用し、臨床現場での転倒予防に活かしてほしい。

論文内容

カテゴリー

タイトル

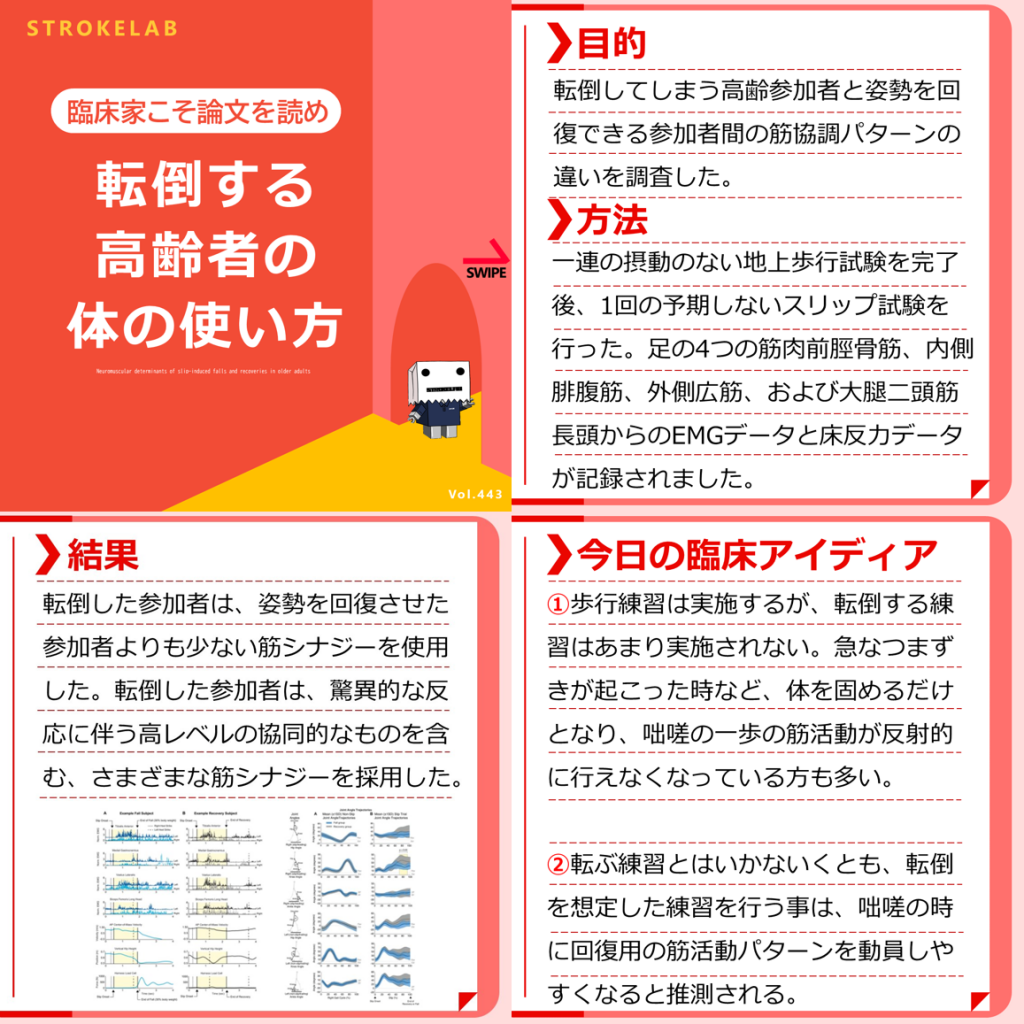

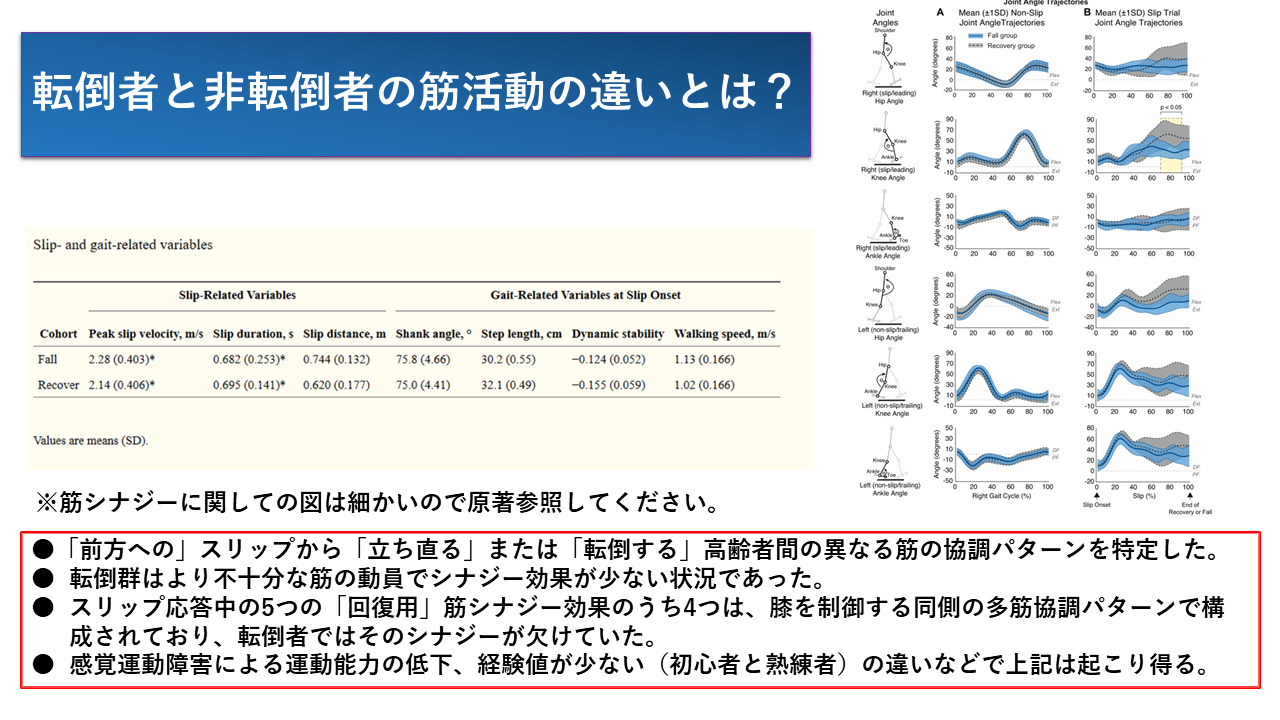

●転倒する高齢者と転倒しない高齢者の体の使い方の違いとは?転倒する高齢者の筋シナジーの特徴

●原著はNeuromuscular determinants of slip-induced falls and recoveries in older adultsこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●転倒予防は病院でも在宅でも掲げられる主要な問題点・目標の一つである。どのような高齢者が転倒してしまうのか学ぶことは関わる患者の転倒予防に繋がると考え、学習の一助として本論文に至る。

内 容

背景

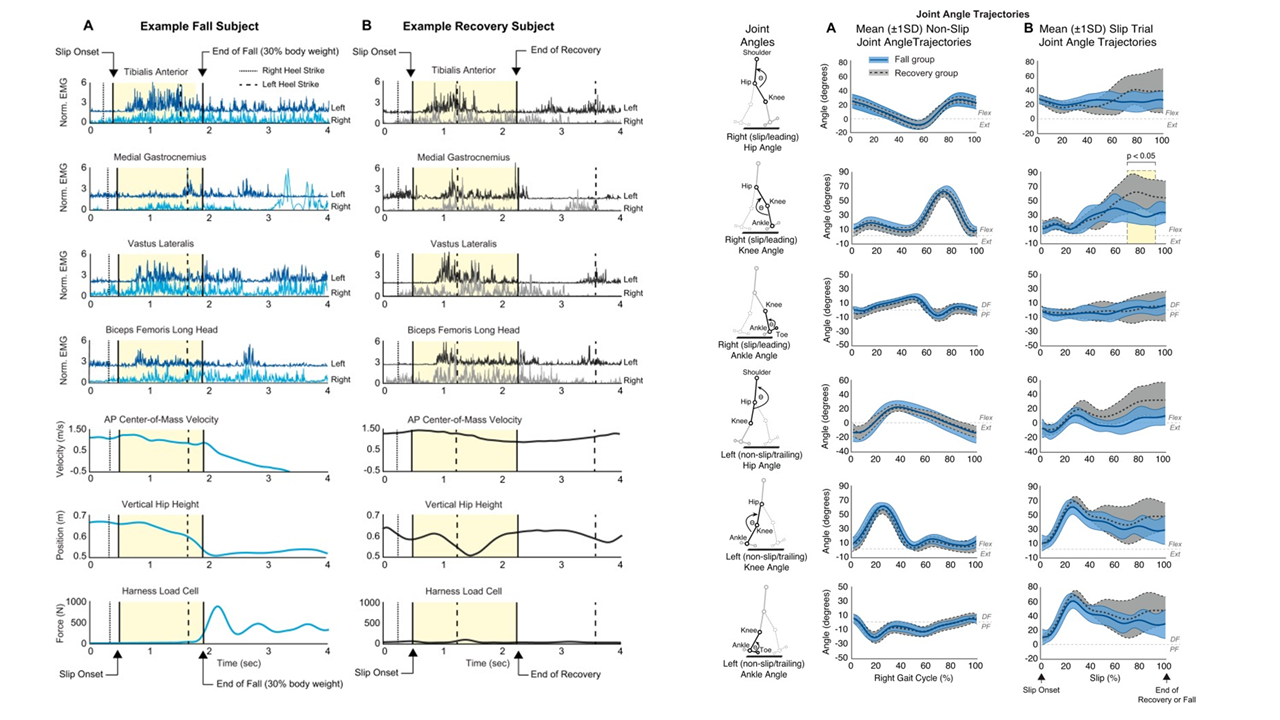

●今回、筋シナジー分析を使用し、実験室で誘発されるスリップから転倒してしまう高齢参加者と姿勢を回復できる参加者間は多くの筋の協調パターンの違いによって特徴付けられると仮定し、そのパターンを調査した。

方法

●先行研究を基に、転倒歴のある施設生活の高齢者と、実験室で引き起こされたスリップ後にバランスを取り戻した他の高齢者が参加した。実験は、上方からの安全なハーネスを着用し行われた。基準に基づいて明確に区別されたスリップ試験中の転倒と回復のみが選択された。

●すべての参加者は、一連の摂動のない地上歩行試験を完了後、1回の予期しないスリップ試験を行った。予測的なフィードフォワード修正なく、適応されていない自発的な運動応答を見る為に、最初のスリップのみが調査された。参加者は、どこで、いつ、どのようにスリップが発生するかは正確には伝えられなかった。スリップした場合に「回復しようと試み」そして「前進を続けて下さい」と指示された。

●足の4つの筋肉(前脛骨筋(TA)、内側腓腹筋(MGAS)、外側広筋(VLAT)、および大腿二頭筋長頭(BFLH))からのEMGデータと床反力(GRF)データが記録されました。各参加者の筋電図(EMG)信号には、モーションや後処理の手順で解決できないその他の原因によるアーチファクトがないことが必要でした。

結果

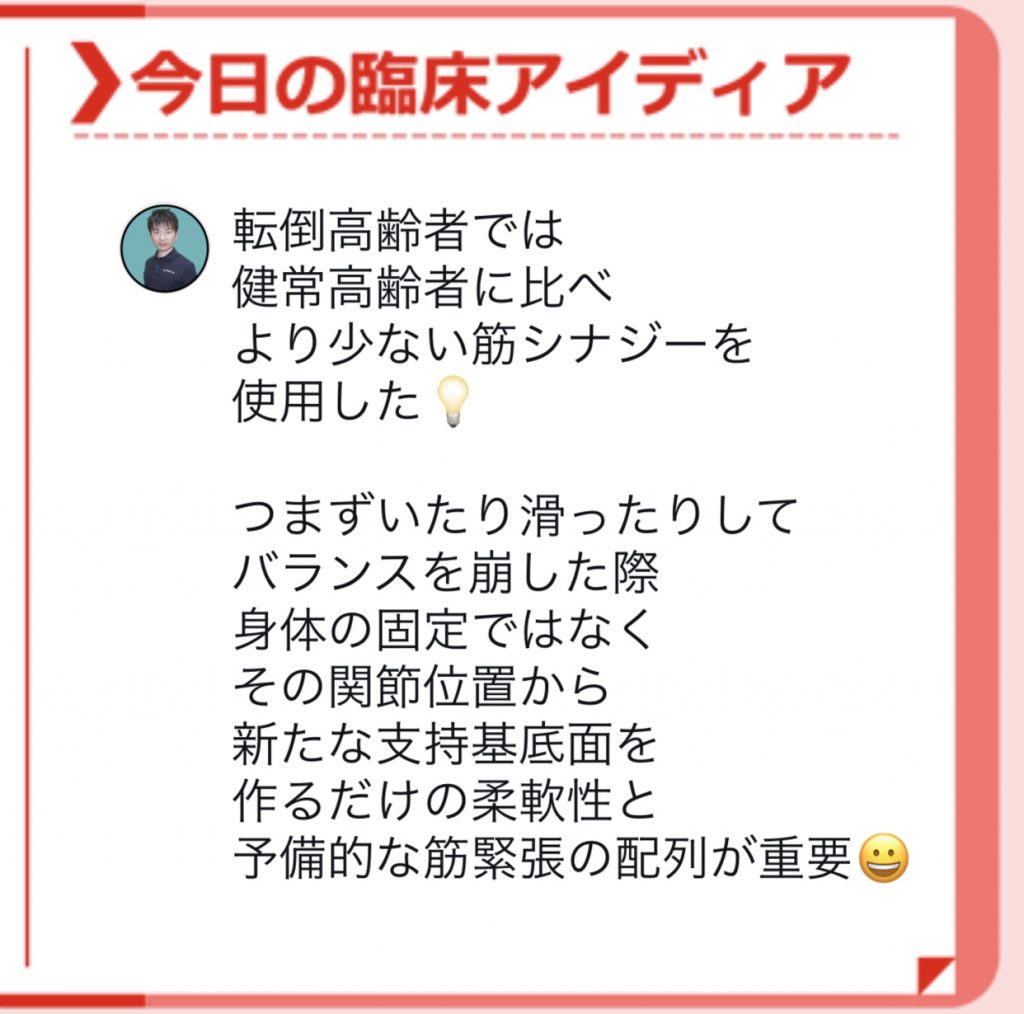

●転倒群と回復群の間のスリップ開始時の運動状態を表す主要な生体力学的変数に統計的有意差はありませんでした。転倒した参加者は、姿勢を回復させた参加者よりも少ない筋シナジーを使用した。これは、バランス維持に必要な機能を生み出すために不十分な数の筋シナジーが動員され転倒が生じる可能性があることを示唆しています。転倒した参加者は、驚異的な反応に伴う高レベルの協同的なものを含む、さまざまな筋シナジーを採用した。

●スリップ応答中の5つの「回復用」筋肉シナジー効果のうち4つは、膝を制御する同側の多筋協調パターンで構成されており、転倒者ではそのシナジーが欠けていた。前足だけでなく、両方の膝を制御することが重要である事が示唆された。

明日の臨床へ向けての感想

●歩行練習は実施するが、転倒する練習はあまり実施されない。急なつまずきが起こった時など、体を固めるだけとなり、咄嗟の一歩の筋活動が反射的に行えなくなっている方も多いと思う。転ぶ練習とはいかないくとも、転倒を想定した練習を行う事は、咄嗟の時に回復用の筋活動パターンを動員しやすくなると推測される。

転倒しない高齢者の体づくりのリハビリ手順

1. はじめに

(患者との会話の形で、転倒予防の重要性について説明する)

療法士:「○○さん、最近つまずきやすくなったと感じることはありませんか?」

患者:「はい、特に夜中にトイレに行くときなど、ふらつきを感じます。」

療法士:「それは心配ですね。転倒を防ぐためには、脳の姿勢制御機能を高めることが重要です。特に、前庭系や体性感覚を活用することでバランス能力を向上させることができます。一緒にリハビリを頑張りましょう!」

2. 前庭システムの活性化(動的バランス強化)

療法士:「前庭システムは、私たちが空間でバランスを取るために重要です。頭を動かした際の加速度を検知し、体の安定を調整する役割を持っています。まず、前庭機能を活性化する訓練をしましょう。」

患者:「どうやるんですか?」

療法士:「座った状態で、頭をゆっくり左右や上下に動かしながら、目で一点を見つめる訓練をします。これは前庭眼反射(VOR)を強化し、目と体の協調性を向上させます。」

患者:「なるほど、頭を動かすことでバランスがよくなるんですね!」

療法士:「はい!慣れてきたら、立った状態で目を閉じてゆっくりと同じ動作を行いましょう。これにより、視覚に頼らずにバランスを取る能力が向上します。」

3. 予測的姿勢制御(APA)のトレーニング

療法士:「私たちの体は、動作を始める前に無意識にバランスを取るように準備をしています。これを予測的姿勢制御(Anticipatory Postural Adjustment; APA)と言います。」

患者:「どんな動きで訓練できるんですか?」

療法士:「例えば、立ち上がる際に、まず体幹を少し前傾させてから足裏全体に体重を乗せることで、バランスよく立ち上がることができます。この動作をゆっくりと繰り返してみましょう。」

患者:「おお、スムーズに立ち上がれました!」

療法士:「さらに、立った状態で腕を前に伸ばす動作を加えると、体幹と下肢の連携が高まり、転倒予防に効果的です。」

4. 視覚依存を減らすトレーニング

療法士:「高齢になると、バランスを取るために視覚に頼りがちになります。しかし、視覚だけに依存すると、暗い場所や突然の動作でバランスを崩しやすくなります。」

患者:「それは確かに心当たりがあります。」

療法士:「では、目を閉じた状態で足踏みを10回やってみましょう。初めは壁に手を添えて安全を確保してください。」

患者:「おっと、少しぐらつきますね。」

療法士:「この練習を繰り返すことで、足裏や内耳からの情報を活用しやすくなります。」

5. 歩幅とリズムの安定化

療法士:「歩行中の安定性を高めるためには、一定の歩幅とリズムを維持することが重要です。」

患者:「どうやって訓練しますか?」

療法士:「メトロノームの音に合わせて歩いてみましょう。『カチッ、カチッ』という音のタイミングに合わせて、一歩ずつリズムよく足を出します。」

患者:「リズムに乗ると、自然と歩幅も一定になりますね!」

療法士:「はい!この方法はパーキンソン病の患者さんにも有効で、脳の歩行リズムを調整する働きがあります。」

6. 足関節と体幹の筋力強化

療法士:「転倒しにくい体を作るためには、足関節と体幹の筋力を鍛えることも大切です。」

患者:「具体的にはどんな運動をすればいいですか?」

療法士:「例えば、つま先立ちと踵上げを交互に10回ずつ行いましょう。これにより、下腿三頭筋(ふくらはぎ)や前脛骨筋(すねの筋肉)が強化されます。」

患者:「これなら家でもできますね!」

療法士:「そうですね。また、座った状態で足の指をグーパーする運動も有効です。これにより、足底の筋肉が鍛えられ、歩行時の安定性が向上します。」

まとめ

転倒しない高齢者の体づくりには、

-

前庭システムの活性化(VOR強化)

-

予測的姿勢制御(APA)の強化

-

視覚依存を減らすトレーニング

-

歩行リズムの安定化(メトロノーム歩行)

-

足関節と体幹の筋力強化

など、多角的なアプローチが必要です。これらの訓練を通じて、脳の適応能力(ニューロプラスティシティ)を引き出し、転倒リスクを大幅に低減できます。患者さんとの対話を大切にしながら、個々の状態に合わせたリハビリを実践しましょう!

新人療法士が転倒しない高齢者の体づくりをする際の注意点やポイント

1. 姿勢の評価を徹底する

高齢者の姿勢アライメントを詳細に評価し、過度な前傾や後傾、側方偏位がないかを確認する。

2. 個々の筋力・柔軟性のバランスを把握する

特定の筋肉(大腿四頭筋・中殿筋・足関節周囲筋)が過剰に働いていないか、または弱化していないかを評価し、適切な筋力強化を行う。

3. 日常生活動作(ADL)との関連を意識する

リハビリメニューは、患者が日常で行う動作(立ち上がり・歩行・方向転換など)と直結するように設計する。

4. モーターコントロールの改善を目指す

単なる筋力強化ではなく、協調性のある動きができるように、課題指向型トレーニングを取り入れる。

5. 反応速度を意識したトレーニングを導入する

転倒を防ぐためには、素早い反応が必要。リアクションタイムを鍛える訓練を取り入れる。

6. 環境適応能力の強化

屋内・屋外の異なる環境でのバランストレーニングを行い、多様な状況に適応できる能力を養う。

7. 視覚依存を減らすトレーニング

高齢者は視覚に頼りがちなので、目を閉じた状態や暗所でのバランストレーニングを取り入れる。

8. 足底感覚の活性化

裸足でのトレーニングや、異なる地面(砂・芝・凸凹マットなど)での歩行訓練を行い、感覚入力を強化する。

9. 予測的姿勢制御(APA)のトレーニング

予測的姿勢制御(Anticipatory Postural Adjustment)を強化するために、歩行時のリズム課題や動的課題を導入する。

10. 歩行時の手の振りを意識する

転倒しない高齢者は、適度に腕を振って歩くため、歩行訓練時に手の振りを促す。

11. ステップ戦略の練習

転倒しそうになったときに適切なステップを踏めるよう、突発的なバランス崩れに対応する練習をする。

12. 体幹の安定性向上

体幹が不安定だとバランスを崩しやすいので、座位・立位での体幹トレーニングを取り入れる。

13. 関節可動域の確保

足関節や股関節の可動域が狭くなると適切な歩行が難しくなるため、ストレッチや可動域訓練を実施する。

14. メンタルの影響を考慮する

転倒を恐れると動作が硬くなり、むしろ転倒リスクが高まるため、ポジティブな声掛けや成功体験を重視する。

15. 認知課題を組み合わせた訓練

デュアルタスク(歩行しながら計算や会話を行う)を取り入れ、注意分割能力を鍛える。

16. シューズの選択を見直す

靴のソールが厚すぎる、滑りやすい、クッション性がなさすぎるものは転倒リスクを高めるため、適切な靴を選ぶ。

17. 方向転換時のバランス訓練

方向転換時に転倒するケースが多いため、スムーズな方向転換を練習する。

18. 階段昇降のトレーニング

階段の上り下りがスムーズにできるようにし、バランス力と下肢筋力を高める。

19. 定期的な評価とフィードバック

患者の進捗を定期的に評価し、適切なフィードバックを行うことでモチベーションを維持する。

20. 楽しさを取り入れる

退屈なトレーニングにならないよう、ゲーム感覚で楽しめる要素を入れ、継続しやすい環境を作る。

これらのポイントを意識しながら、高齢者の転倒予防に効果的なリハビリを実施してください。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

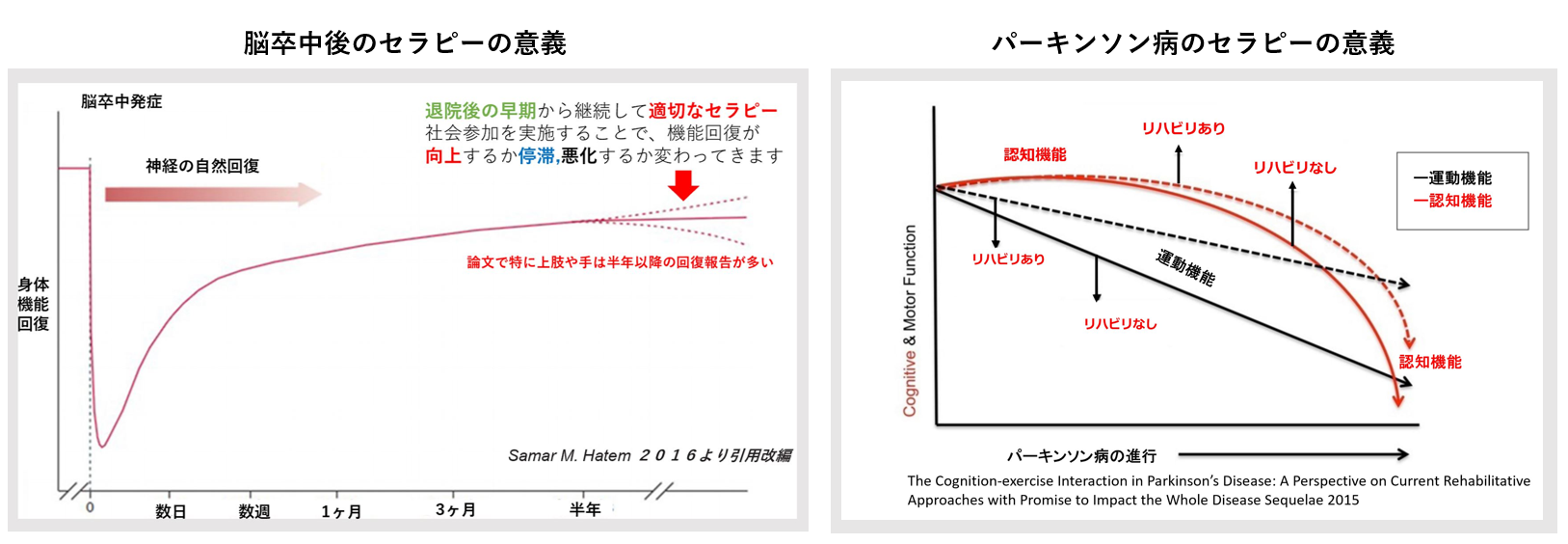

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

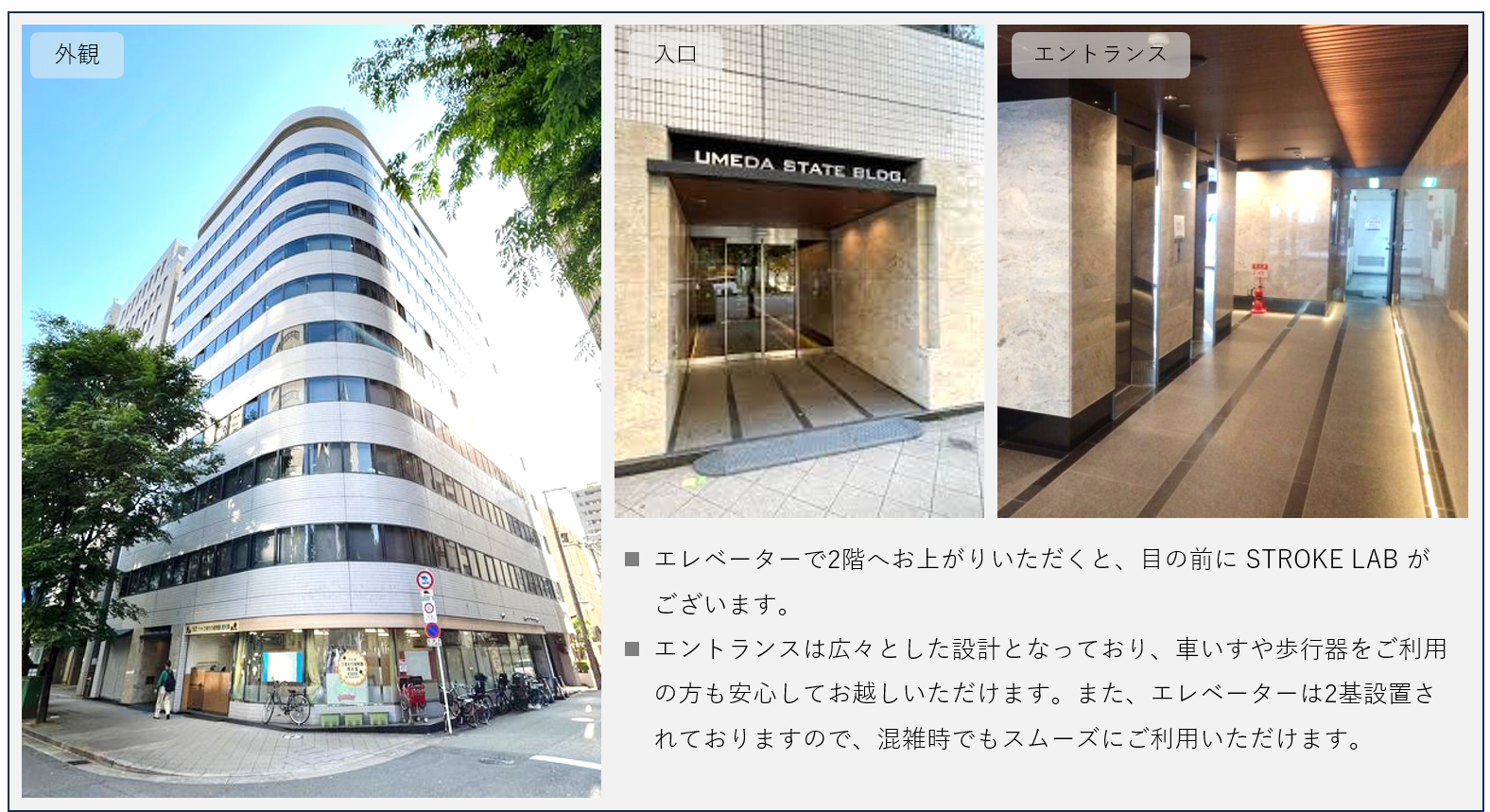

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)