【2025年版】視床背内側核の役割とは?:前頭前野との結合から認知機能改善のリハビリ戦略まで

はじめに

本日は視床背内側核について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

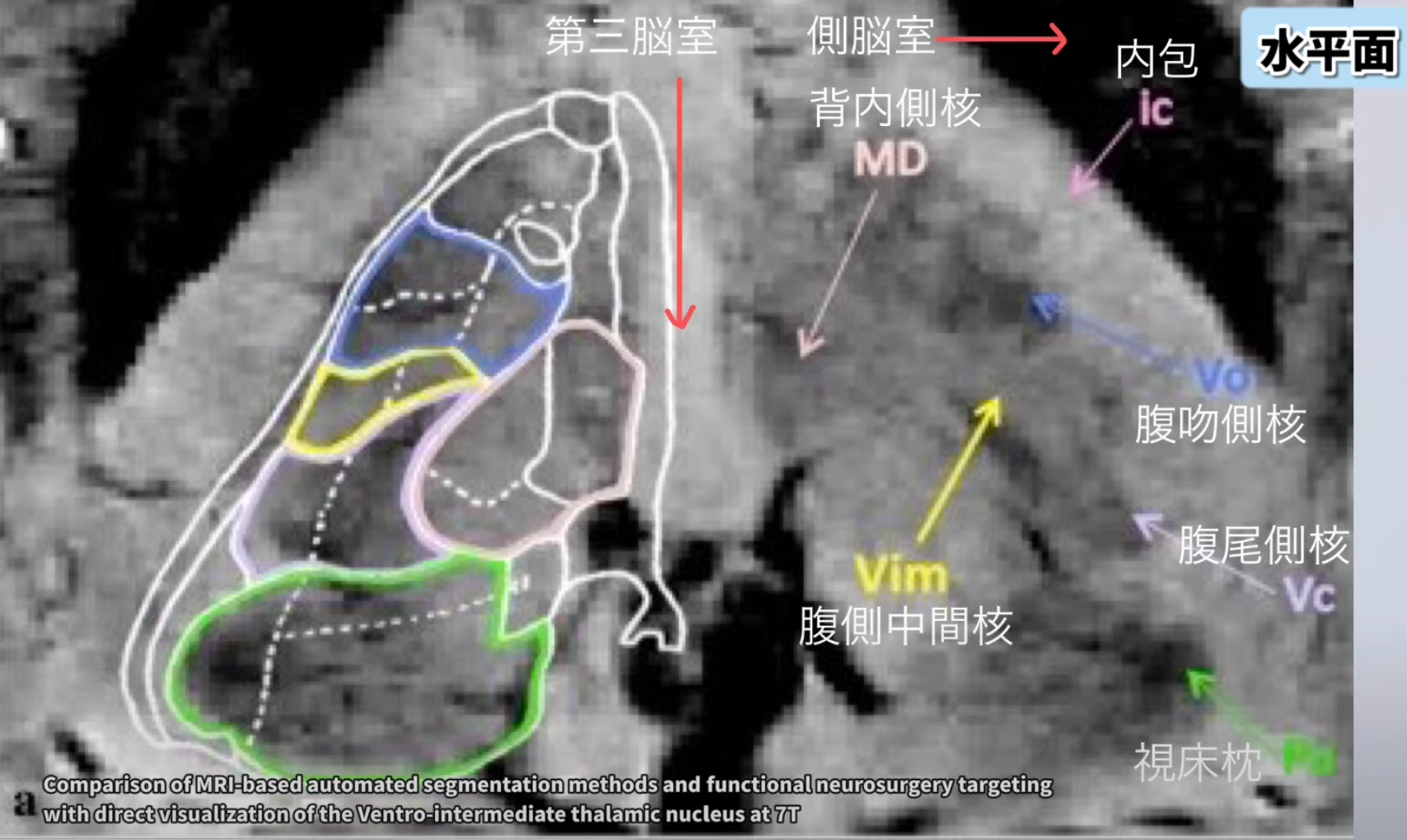

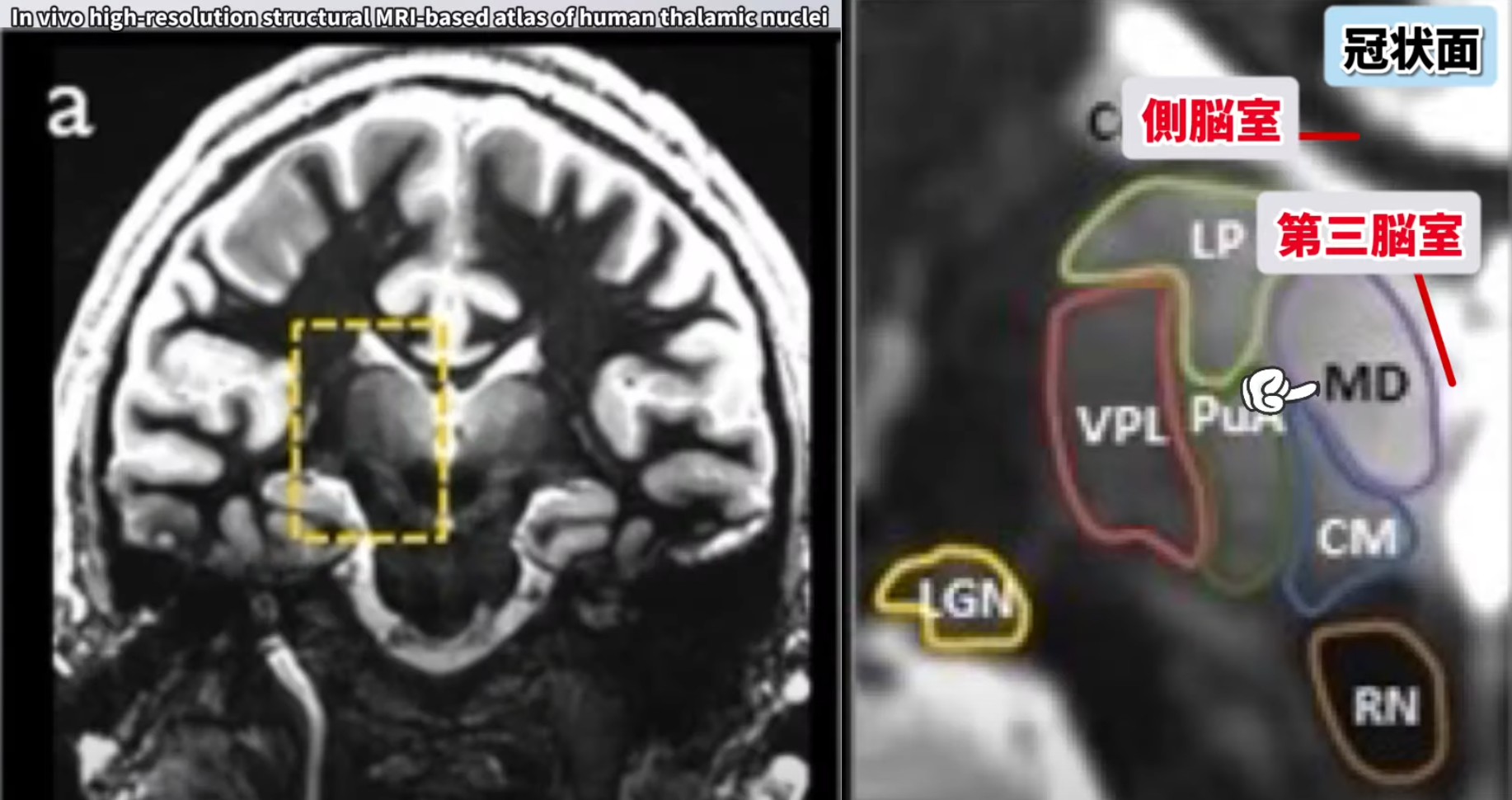

視床背内側核(MD核)とは?

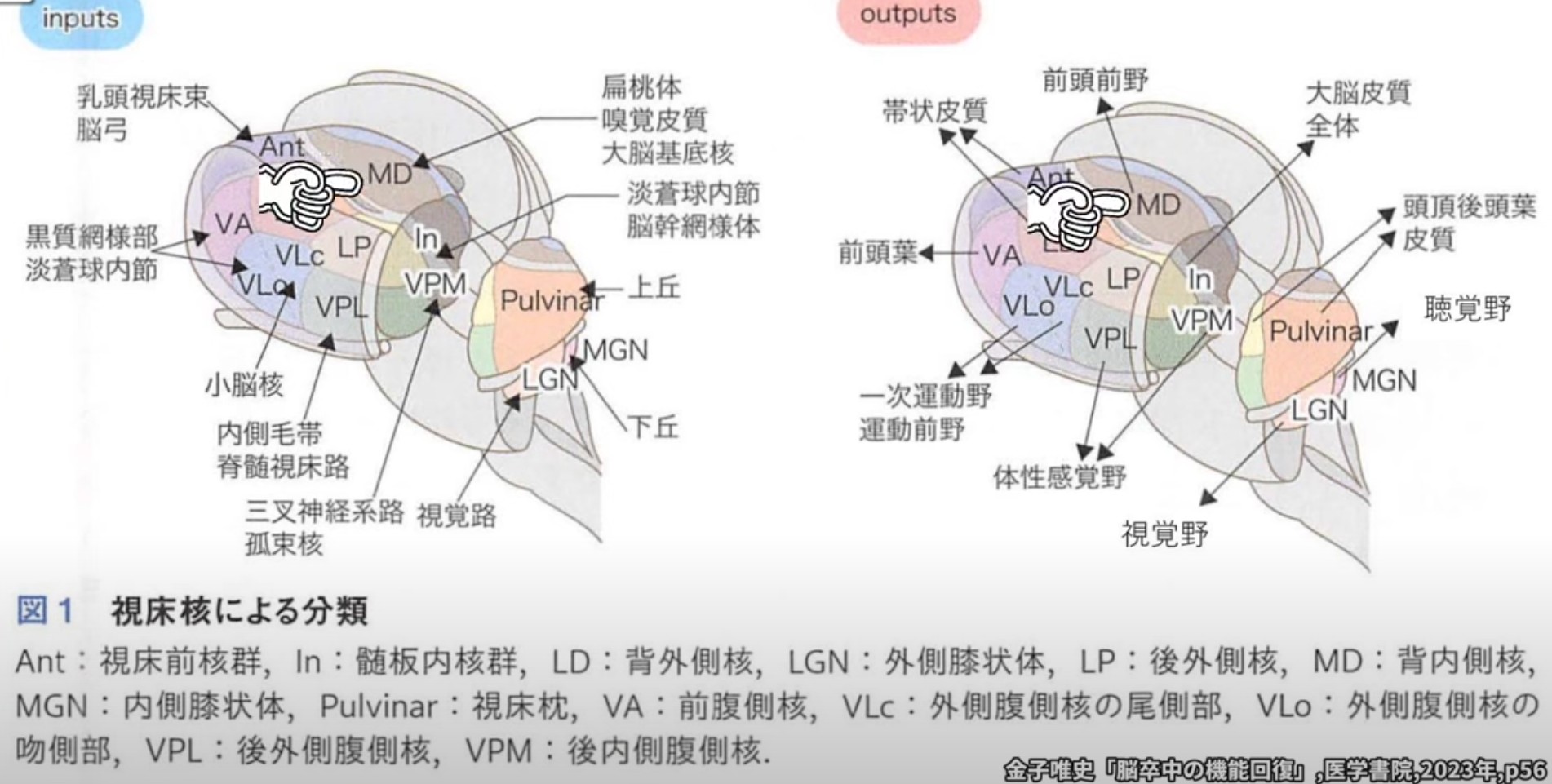

①背内側核の基礎: 視床における背内側核の役割は何ですか?また、背内側核が入力を受け取る 2 つの主要な脳構造はどれですか?

②認知機能: 背内側核は記憶や実行機能などの認知機能にどのように寄与しているのでしょうか?

③血液供給: 背内側核に血液を供給する動脈はどれですか?また、これがその機能にとって重要であるのはなぜですか?

④前頭前皮質の接続: 認知プロセスにおける背内側核と前頭前皮質の間の接続の重要性について説明してください。

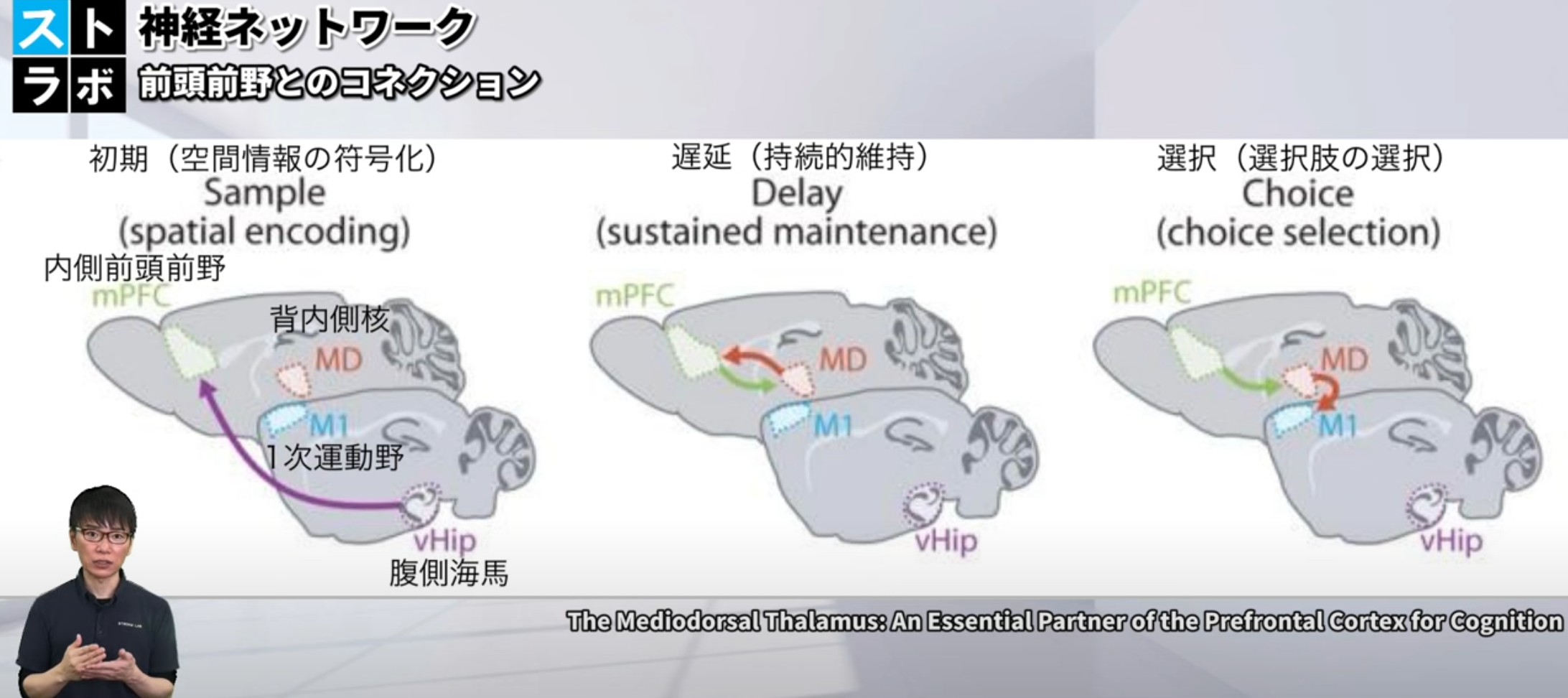

⑤記憶段階と背内側核: 記憶処理のさまざまな段階で、背内側核は前頭前野とどのように相互作用するのでしょうか?

⑥臨床的影響: 背内側核およびそれに関連する経路の損傷によって生じる潜在的な認知機能障害および感情機能障害にはどのようなものがありますか?

⑦視床理解の進化: 認知機能における視床の役割の理解は、時間の経過とともにどのように進化してきましたか?

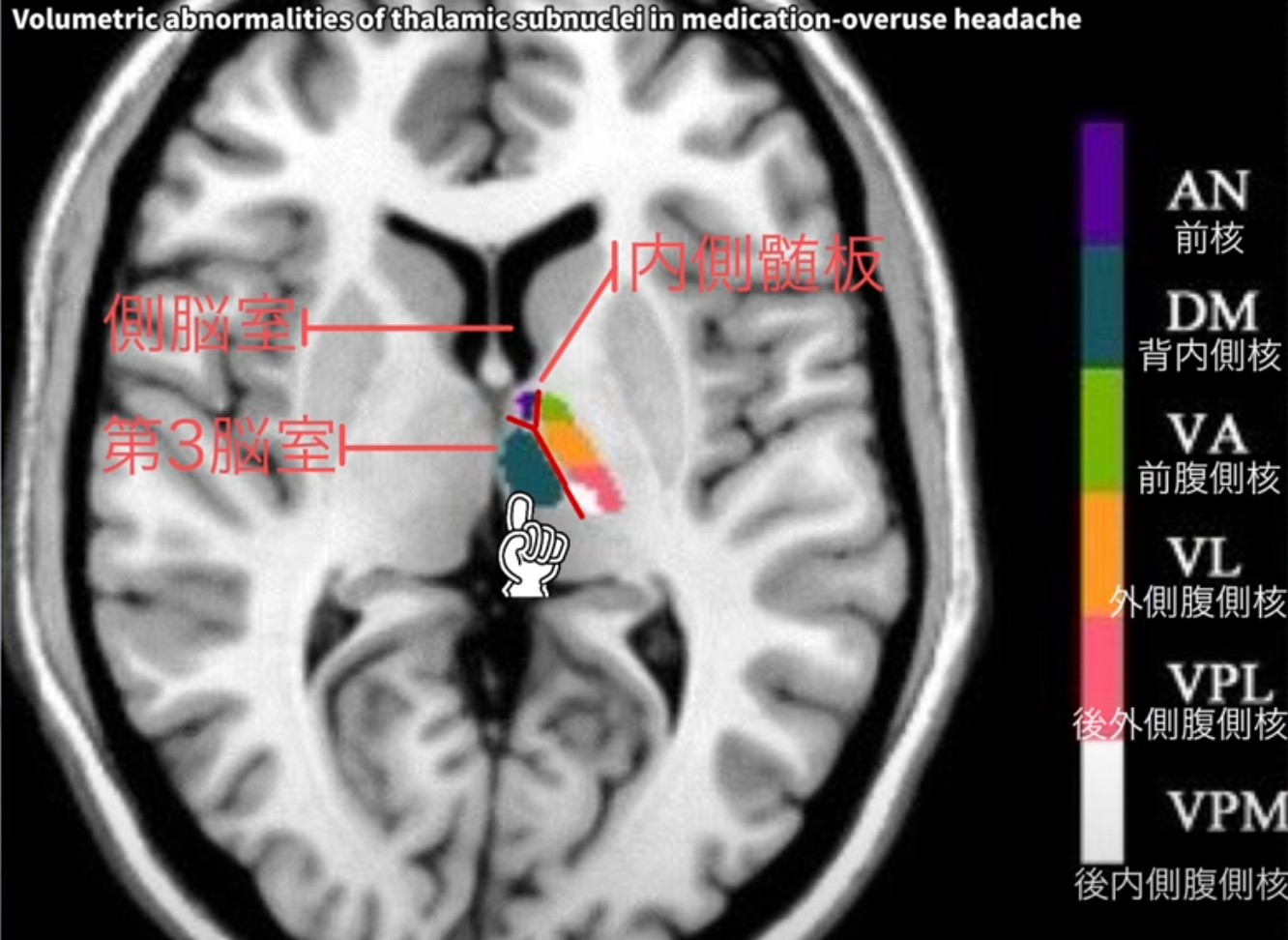

⑧MRI と背内側核: 標準的な MRI で背内側核を視覚化するのはなぜ難しいのですか?また、その接続性と機能についてのより詳しい洞察を提供できる技術は何ですか?

⑨臨床観察ポイント: 背内側核機能不全に関連する可能性のある患者の変化を特定するための重要な観察ポイントは何ですか?

⑩初心者向けの課題: 提供された臨床上のヒントに基づいて、この分野の初心者が遭遇する可能性のある一般的な落とし穴は何ですか?また、それを回避するにはどうすればよいですか?

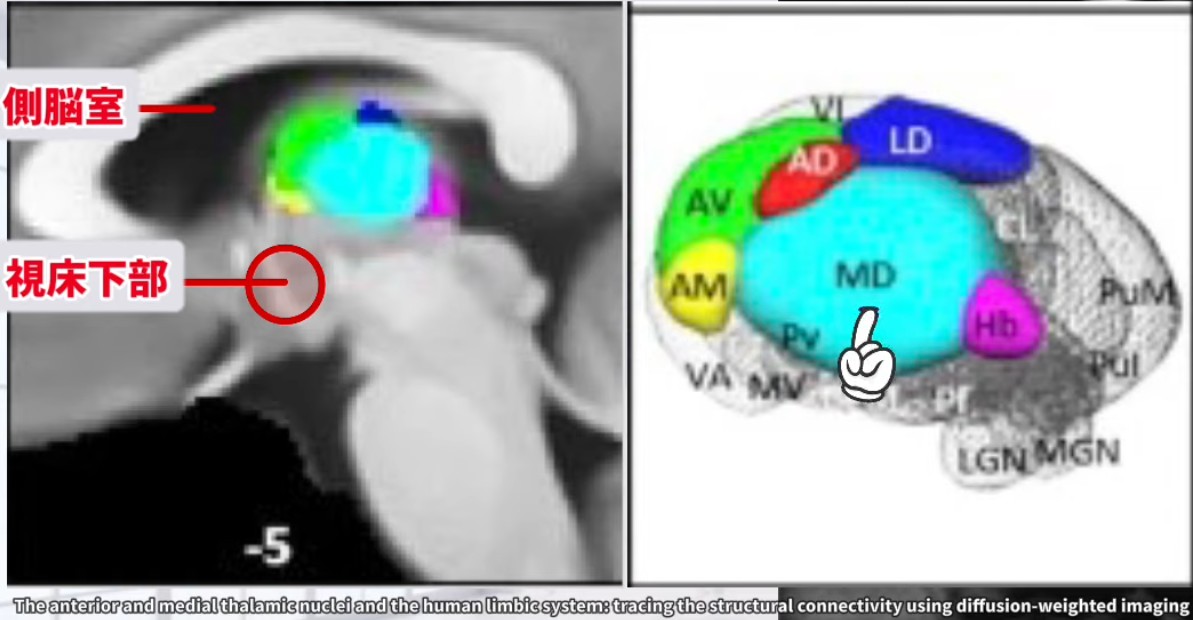

①背内側核の基本: 背内側核は認知機能に関与する視床の重要な部分であり、主に扁桃体複合体と腹側淡蒼球から入力を受け取ります。 それは前頭葉の感情制御と実行機能に影響を与えます。

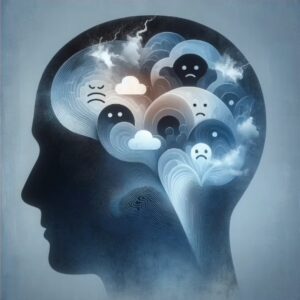

②認知機能:皮質領域と大脳辺縁系の間の中継器として機能することにより、記憶、感情、実行機能において重要な役割を果たし、人格と意思決定に影響を与えます。

③血液供給: 血液供給は主に後大脳動脈の視床膝状体動脈から供給され、一部はその機能と健康に重要な後交通動脈から供給されます。

④前頭前皮質の接続: 背内側核は、意思決定、遂行機能、空間作業記憶タスクに重要な前頭前野との強い接続があります。

⑤記憶段階と背内側核:記憶処理段階中に前頭前皮質と相互作用し、空間記憶の符号化、課題遂行のための皮質活動の維持、および記憶の検索または選択に役割を果たします。

⑥臨床的影響: 損傷は認知機能および感情機能の障害を引き起こし、人格、意思決定、認知タスクを実行する能力に影響を与える可能性があります。

⑦視床理解の進化:視床を単なる感覚中継器として見ることから、認知機能における視床の重要な役割と前頭前野との複雑な関係を認識するまでに理解が進化しました。

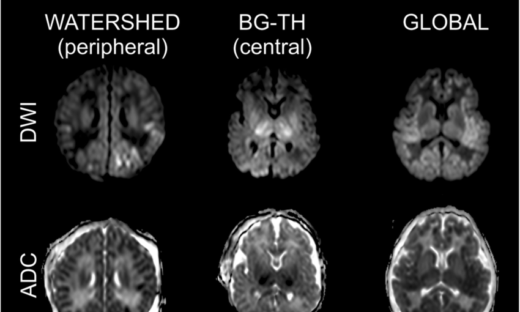

⑧MRI と背内側核: 背内側核は、解像度の制限があるため、標準的な MRI では視覚化することが困難ですが、DTI や fMRI などの高度な技術を使用すると、その接続性と機能についてより多くの洞察を得ることができます。

⑨臨床観察ポイント: 主な観察には、情報統合の困難、感情的反応の変化、機能不全を示す可能性のある個人のアイデンティティの変化が含まれます。

⑩新人の課題: よくある落とし穴は、患者の過去の病歴や興味を無視することです。これは効果的なリハビリテーションと患者の自意識とモチベーションの維持に不可欠です。

視床背内側核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:評価と課題設定

田中先生:「石川さん、今日はお越しいただきありがとうございます。まずは、最近の状況を教えてください。複雑な指示が出ると、どの工程を優先するべきか分からなくなったり、混乱することがあると伺いました。」

石川さん:「はい、昔から家で作っていたみそ汁の作り方は覚えているのに、一度に複数の工程が出ると、すぐ混乱してしまうんです。」

田中先生:「なるほど。そのみそ汁作りは石川さんにとって、昔のおふくろの味として大切な思い出ですよね。

今日は、その懐かしいみそ汁作りをテーマに、具体的なリハビリに取り組みます。

『指示』『手順』『視覚補助』の3つのポイントで、作業全体を整理して進めていきましょう。」

2.リハビリ目標の設定

田中先生:「今回のリハビリの目標は、以下の3点です。」

-

指示の理解

→ 口頭の指示を正確に捉え、作業に反映できるようになる。 -

手順の実施

→ みそ汁作りの各工程を、ステップ・バイ・ステップで確実に実施できるようにする。 -

視覚補助の活用

→ レシピの写真や図、動画などで全体の流れや材料配置を視覚的に確認しながら作業する。

石川さん:「具体的な目標があると、これからの作業の流れがはっきり見えて安心できます。昔作っていた味を再現したいので、頑張ります。」

3.リハビリの計画と実施

① 指示

田中先生:「まず、今日のレシピに必要な材料と道具を確認しましょう。

用意するのは、水、昆布、鰹節、みそ、豆腐、わかめ、ねぎなどです。

これらは、石川さんが昔から作っていたみそ汁の材料です。

最初の指示は『お鍋に水を入れて火にかける』というシンプルなものです。」

石川さん:「はい、材料も揃っていることを確認しました。『お鍋に水を入れる』という指示なら、どのタイミングでやればいいのかイメージしやすいです。」

② 手順

田中先生:「次に、みそ汁作りの工程を段階ごとに進めます。まず、ステップごとの手順を確認しましょう。」

-

ステップ1:下準備

田中先生:「テーブルに全ての材料と必要な器具を並べ、整頓してください。」

石川さん:「はい、今、鍋、みそこし器、計量カップをそれぞれ所定の位置に並べました。これで落ち着いて作業できます。」

-

ステップ2:だしの取り方

田中先生:「お鍋に水と昆布を入れ、中火で加熱します。沸騰直前で昆布を取り出し、鰹節を加えてだしを出します。」

石川さん:「沸騰前のタイミングを意識しながら加熱してみます。以前は焦ってしまったので、ゆっくり温度を確認しながらやります。」 -

ステップ3:みそ溶きと具材の投入

田中先生:「だしができたら、火を止め、みそを少量のだしでしっかりと溶かします。溶かしたみそを鍋に戻したら、豆腐、わかめ、ねぎといった具材を加え、軽く全体を混ぜます。」

石川さん:「みそを溶かすとき、みそこし器を使うとムラなく溶けるんですね。前回はぎこちなかったので、今回はゆっくり丁寧に混ぜます。」

③ 視覚補助

田中先生:「最後に、視覚補助として、こちらの資料を活用しましょう。」

「【材料配置の図】を見れば、各材料がどう配置されるかが一目で分かります。」

「【だし取り工程の図】では、昆布や鰹節のタイミングが示されており、正しい手順が理解できるはずです。」

「さらに【みそ溶きの手順動画】では、みその溶かし方や混ぜ方が実際に確認できます。」

石川さん:「これらの資料を見ると、工程の全体像が視覚的に把握できてとても助かります。実際に作業しながら、資料を参照すると、どの工程に集中すれば良いのかが明確です。」

田中先生:「その通りです。視覚補助を取り入れることで、石川さんが各工程を順序立てて理解しやすくなり、混乱が軽減されるはずです。作業中は、都度資料を確認しながら進めてください。」

4.結果と進展

(数週間後・中間評価セッション)

田中先生:「石川さん、ここまでのリハビリの成果を教えてください。みそ汁作りの過程で、複雑な指示に混乱せず、各工程をしっかり実施できるようになりましたか?」

石川さん:「はい、以前はいったん複雑すぎると感じていた工程も、今回のように『指示』『手順』『視覚補助』で整理してもらうと、すごく作業がスムーズに進むようになりました。

自宅でも、写真や動画を参考にしながら作業した結果、昔作っていたみそ汁の味がしっかり再現できるようになり、自信がついてきました。」

田中先生:「素晴らしい進歩です。これからも、今回のプログラムを継続しながら、より実践的な作業や対話型のセッションにも挑戦していきましょう。

石川さんの昔ながらのみそ汁の味を大切にしつつ、手順を丁寧に守ることで、さらに日常生活の作業も安定していくと期待できます。」

石川さん:「今日のセッションで、具体的な指示と手順、そして視覚補助の大切さを実感しました。昔の思い出に浸りながら、確実に進歩しているのが感じられて嬉しいです。次回も頑張ります!」

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)