【2024年版】靴の違いによる歩行・姿勢への影響:スリッパ、素足、ヒール、インソールなど 脳卒中リハビリ論文サマリー

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

論文を読む前に

今回の論文のテーマは、履き物が歩行に及ぼす影響です。靴が歩行に及ぼす影響について事前学習しましょう。

登場人物

- 新人療法士: 石川さん

- 整形外科医: 田中先生

ストーリー

カンファレンスルームでの対話

石川さんは、リハビリテーションの新人療法士として、田中先生の講義に参加しました。今日のテーマは「靴やスリッパ、ハイヒール、素足が歩容に及ぼす影響」についてです。

講義の開始

田中先生は、さまざまな履物が歩容にどのように影響を与えるかについて、最新の研究論文を基に説明を始めました。

田中先生: 「石川さん、今日は靴、スリッパ、ハイヒール、素足が歩容にどのような影響を与えるかについて話しましょう。それぞれの履物には特有の影響があり、歩行パターンに大きな変化をもたらします。」

靴の影響

概要

靴は足を保護し、適切なサポートを提供するため、歩行の安定性と効率を向上させます。適切な靴は、衝撃吸収やアーチサポートを提供し、足の疲労を軽減します。

詳細

- 研究例: ある研究では、適切なフィット感とサポートを提供する靴は、足部および下肢の筋肉活動を均等化し、膝や腰への負担を軽減することが示されています。

- 歩行パターン: 靴は足の前部、中部、後部の各段階で異なるサポートを提供し、足部の衝撃吸収と力の分散を助けます。

講義の途中で石川さんが、靴の踵やつま先、インソールが歩容に及ぼす影響について質問しました。

質問と回答

質問: 靴の踵が歩容に及ぼす影響について教えてください。

田中先生: 「石川さん、良い質問です。靴の踵の高さは歩容に大きな影響を与えます。」

1. 踵の高さと歩容

- 踵の高さ: 高い踵の靴は、足の前方に圧力をかけ、重心を前方に移動させます。これにより、歩行のステップ幅が狭くなり、前傾姿勢になります。

- 歩行パターン: 高い踵の靴を履くと、膝と腰への負担が増加し、長時間の歩行や立位での疲労が早くなります。逆に、フラットシューズは足底全体に均等に圧力を分散し、自然な歩行パターンを保つのに適しています。

質問: 靴のつま先のデザインが歩容に与える影響についても教えてください。

田中先生: 「もちろんです。つま先の形状やデザインも歩容に影響を与えます。」

2. つま先のデザインと歩容

- つま先の形状: 丸いつま先の靴は、足趾の自然な動きを妨げません。これにより、つま先が自然に広がり、バランスが取りやすくなります 。

- 先が尖った靴: 先が尖った靴は、足趾を圧迫し、足の指の自然な広がりを妨げます。これにより、足趾の動きが制限され、バランスを崩しやすくなることがあります。

- 歩行パターン: つま先の形状が適切でない場合、歩行中の足の着地や蹴り出しの動作に影響を与え、全体的な歩行効率が低下することがあります。

質問: インソールの使用が歩容に及ぼす影響について教えてください。

田中先生: 「インソールの使用も重要なポイントです。特に、オーソティックインソールは歩行の改善に役立ちます。」

3. インソールの効果

- アーチサポート: オーソティックインソールは足のアーチをサポートし、足底筋膜の負担を軽減します。これにより、足の疲労を防ぎ、長時間の歩行が可能になります。

- 衝撃吸収: インソールは歩行時の衝撃を吸収し、膝や腰への負担を軽減します。特に、硬い地面を歩く際に効果的です。

- 歩行パターン: インソールの適切な使用により、足の位置が矯正され、歩行のバランスが改善されます。これにより、歩行中のエネルギー消費が効率化され、疲労を減らすことができます。

続けて田中先生がスリッパと素足が歩容に及ぼす影響について質問しました。

スリッパの影響

概要

スリッパは一般的に柔らかく、サポートが少ないため、長時間の使用や歩行には適していません。スリッパの使用は、足部の安定性と保護を低下させる可能性があります。

詳細

- 研究例: 研究によると、スリッパを履くと足のアーチサポートが不足し、足部および下肢の筋肉に余分な負担がかかることがあります。

- 歩行パターン: スリッパは滑りやすく、足が固定されないため、歩行中のバランスが崩れやすく、転倒のリスクが高まります。

ハイヒールの影響

概要

ハイヒールは足部を前方に傾け、踵を高く持ち上げるため、重心が前方に移動します。これにより、足部、膝、腰に大きなストレスがかかります。

詳細

- 研究例: ハイヒールの使用は、足部の前方に圧力が集中し、足趾や前足部の痛みを引き起こすことが示されています。また、膝関節への負担が増加し、膝痛や腰痛のリスクが高まります。

- 歩行パターン: ハイヒールは歩行のステップ幅を狭め、歩行速度を遅くする傾向があります。また、足首の安定性が低下し、捻挫のリスクが増加します。

素足の影響

概要

素足での歩行は、自然な足の動きを促し、足部の筋肉を活性化します。しかし、適切な保護がないため、足部に対する外的なダメージや負担が増加します。

詳細

- 研究例: 素足での歩行は、足部の筋肉活動を高め、足底筋膜やアキレス腱の強化に寄与することが示されています。

- 歩行パターン: 素足では、足のアーチが自然に機能し、足部全体の柔軟性が向上します。ただし、硬い地面や異物による損傷のリスクがあります。

田中先生: 「石川さん、今日お話しした履物の影響を理解し、患者さんに適切な指導を行うことが重要です。最新の研究を活用し、患者さん一人一人に合った履物の選択と使用方法を提供しましょう。」

石川さん: 「田中先生、詳しい説明をありがとうございました。これからのリハビリテーションにおいて、今日学んだ知識を活かしていきたいと思います。」

本論文を読むに至った思考・経緯

基本的に必ず靴は履く物であり、姿勢制御にも直接関わる。靴の相談を受ける事も多い。靴やスリッパなど履物のメリット・デメリットを知っておくことはセラピストに求められる部分だと思い本論文に至る。

論文内容

タイトル

歩行における履物の違いによる影響 Effect of footwear on minimum foot clearance, heel slippage and spatiotemporal measures of gait in older women ?Pubmedへ Annette M ,Davis et al.(2015)

研究背景・目的・方法

•靴(履物)は様々な種類、特徴があり転倒の要因にもなり得ます。スリッパや靴下での裸足の歩行は、転倒の可能性が高いとされています。特に女性の方の多くは、自宅でスリッパを着用しています。

•スリッパは、股関節骨折をされた高齢者95人を対象とした調査で最も使用された履物であり、その他16人はウォーキングシューズを着用していたが靴紐など甲側に固定のないタイプの靴を履かれていた。

•ほとんどのスリッパは、甲側の安定を備えておらず、足部を囲う素材も安定性の形態を有していない。

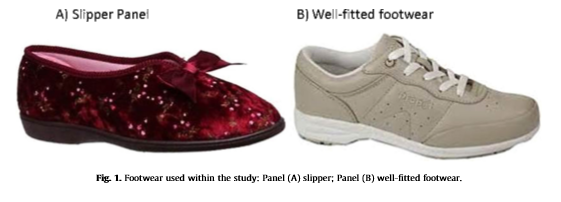

•本研究は、高齢者において「適切にフィットした靴(甲側固定あり)」、「スリッパ」および「裸足」の条件下で、足のクリアランス、踵の滑りおよび歩行特性を調べました。

結果

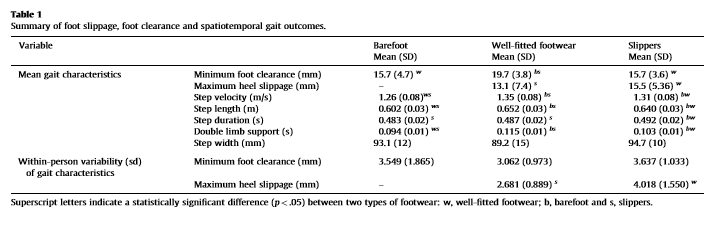

1)適切にフィットした靴(甲側固定あり):裸足やスリッパと比べて歩幅が長く、歩隔が狭く、二重支持期が延長し、足の床とのクリアランスが大きく、踵の滑りが少なかった。

•靴は、遠位縁部20mmつま先が上がっており、歩行中の靴の転がり効果を改善します。足趾が支持面から持ち上げられている為、クリアランスに寄与する可能性が高い。

•靴が緩んでいると、背中の固定があっても踵の滑りが大きくなりやすくなります。

2)スリッパ:靴と比較し、踵の滑りが19%増と優位に大きかった。

•平坦なソールを有し、つま先の上がりを有しておらず、遠位端は床と接触しており、これは潜在的に足のクリアランスの低下に寄与する。

•甲側の固定の欠如は踵がより自由に上方に移動し、踵の滑りが大きくなりやすくなります。踵の滑りが増加すると、バランスが不安定になり、下肢運動制御システムに対する要求が大きくなります。

3)裸足:靴と比較し、歩幅が短く、足の床とのクリアランスは小さく、歩行速度は遅くなった。

他論文より追記

•ミュールのストラップの有無において甲ストラップ有にて歩行時の前脛骨筋への負荷を消失することを示されている。(筋電図解析による流行靴ミュー ルを着用した歩行時の生体負担度の評価:大西ら2004)

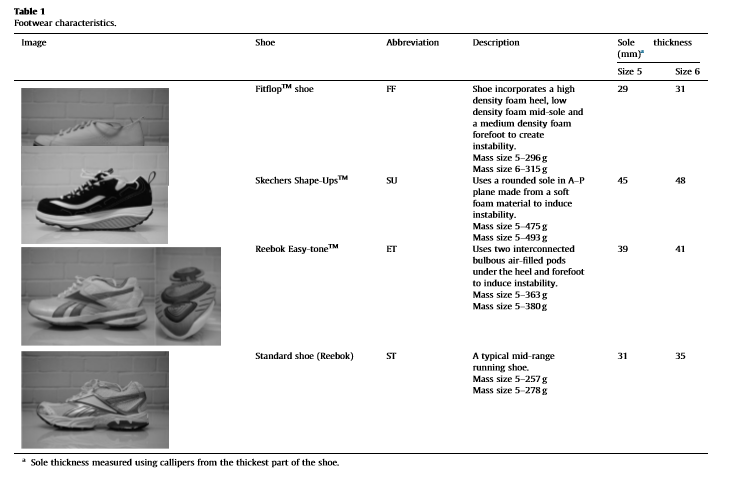

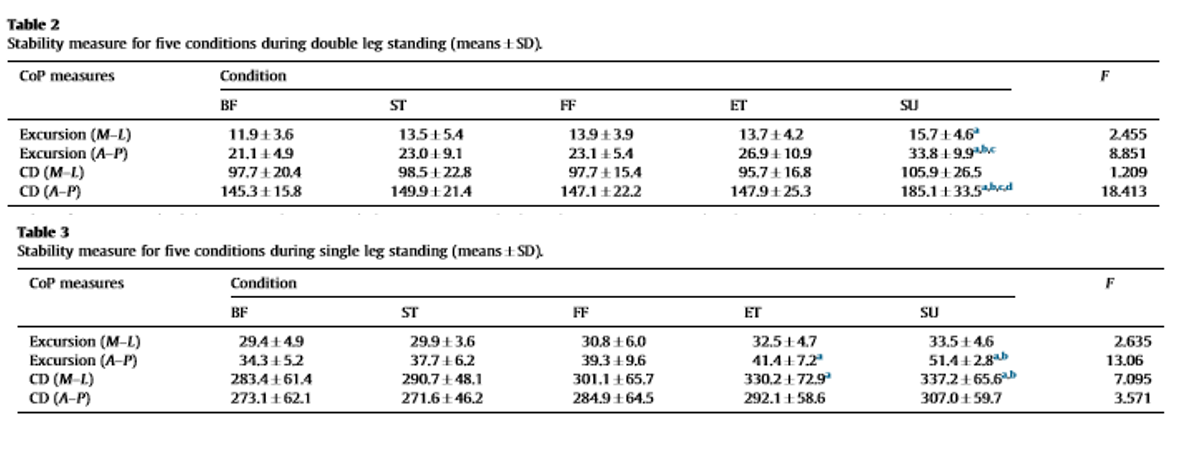

•バランスシューズであるSkechersのShape UpsのAP方向のCOPの振る舞いが、裸足と比較して大幅に大きくなる。片足立ちにおいてReebok Easy Tone™では裸足と比べ、AP方向のCOPの振る舞いが有意に増加し、ML方向の累積分布率が起大きい結果が示された。その他下図のような結果がバランスシューズでは示されています。The effect of different unstable footwear constructions on centre of pressure motion during standing(W. Plom et al.2014)

明日への臨床アイデア

ローカットよりもハイカットの方が足関節周りが安定する事が示されていたり、靴底の変形も歩きづらさ(安定性・疲労・快適性)に繋がります。靴による姿勢制御への影響は大きく、靴の選定は大切です。

最後に、靴と歩行についてもう少し整理してみようと思います。

ハイカットとローカットの安定性

1. 足関節周りの安定性

研究によると、ハイカットの靴はローカットの靴よりも足関節の安定性を高める効果があることが示されています。ハイカットの靴は足首を覆い、足関節の側方動揺を抑制するため、足首の捻挫リスクを低減します。また、ハイカットの靴は足関節の可動域を制限し、足首の過剰な内反や外反を防ぐ効果もあります。また、ハイカットの靴は、足関節のプロプライオセプション(固有受容感覚)を向上させる効果も報告されています。

靴底の変形と歩きづらさ

1. 靴底の設計と機能

靴底の設計や素材の違いが歩行の安定性、疲労、快適性に大きく影響を与えます。例えば、硬い素材の靴底は耐久性が高い一方で、柔軟性に欠けるため、歩行時の地面からの衝撃を十分に吸収できず、疲労を感じやすくなります。

2. 靴底の変形と影響

靴底が摩耗や変形すると、足の自然な動きが制限され、歩行パターンが不自然になります。これにより、足部や下肢の筋肉に余分な負担がかかり、長時間の歩行で疲労が蓄積しやすくなります。さらに、靴底の不均一な摩耗はバランスを崩し、転倒リスクを高める要因となります。

靴による姿勢制御への影響

1. 姿勢制御のメカニズム

靴は足部の位置や角度を調整することで、全身の姿勢制御に影響を与えます。適切な靴は、足部からのフィードバックを改善し、身体の重心を安定させるのに役立ちます。特に、足底のアーチサポートやかかとのクッション性が高い靴は、姿勢制御において重要な役割を果たします。

2. 不適切な靴による影響

不適切な靴を履くと、姿勢制御に悪影響を及ぼします。例えば、アーチサポートが不足している靴は、足底筋膜やアキレス腱への負担を増加させ、膝や腰の痛みを引き起こすことがあります。また、靴のフィット感が悪いと、足部の安定性が低下し、歩行中のバランスが崩れやすくなります。

靴の着脱の容易さ、見た目(好み・普段使いや冠婚葬祭等)、大きさ(全体・つま先側のゆとり)、踵の高さ、生地(ナイロン・皮等)、重量、値段、装具の有無、脚長差、雨の日など様々なことをトータルで考えよりベターな物を選択する必要です。

「ヒール靴を履きたい」希望に対する治療動画も併せてご覧になってください。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)