筋膜に固有受容感覚!?機能解剖、役割、触診まで【2024年最新版脳卒中リハビリ論文サマリー】

論文を読む前に

丸山さんは最近、筋膜リリースについて興味を持ち、その有効性について学びたいと思っています。

- 金子先生: リハビリテーション医師、経験豊富な指導者

- 丸山さん: 新人療法士、熱心で学習意欲の高い若手

筋膜の役割についての導入

金子先生:

「丸山さん、今日は筋膜についてお話ししましょう。筋膜が筋肉の生体力学、末梢運動の協調性、固有受容感覚、そして姿勢調節においていかに重要な役割を果たしているかをご存知ですか?」

丸山さん:

「はい、筋膜リリースの技術が最近注目されていますし、患者さんにも効果があると聞いています。でも、具体的にどういうメカニズムでそれが起こるのかは、まだ理解が浅いです。」

金子先生:

「良い質問ですね。筋膜は、筋肉を包み込み、支持する結合組織で、全身にネットワークのように広がっています。その構造は、筋肉同士や筋肉と他の組織をつなぎ、安定性と滑らかな動きを可能にしています。」

筋膜と筋肉の生体力学

金子先生:

「まず、筋膜が筋肉の生体力学に与える影響について考えてみましょう。筋膜は、筋肉の力を他の部位に伝える経路として機能します。これにより、力の伝達が効率的に行われ、動作がスムーズになります。例えば、ある研究では、筋膜の緊張が筋肉の動きを制限し、力の発揮を阻害することが示されています。」

丸山さん:

「なるほど、筋膜の緊張が筋肉の動きに直接影響を与えるんですね。筋膜リリースの技術は、その緊張を和らげることで筋肉の動きを改善するのですか?」

金子先生:

「その通りです。筋膜リリースによって筋膜の張力が緩和されると、筋肉の生理的な動きが回復し、力の発揮が改善されることが期待できます。」

末梢運動の協調性

金子先生:

「次に、筋膜が末梢運動の協調性に与える影響について考えてみましょう。筋膜は、複数の筋肉を包み、これらの筋肉が協調して働くようにします。筋膜のネットワークは、筋肉同士が互いに正しいタイミングと強度で働くように調整しています。」

丸山さん:

「筋膜が筋肉間の協調性を支えるなんて、意外ですね。筋膜の問題が協調性にどのような影響を与えるのですか?」

金子先生:

「筋膜に問題があると、筋肉間のタイミングが乱れ、協調運動が障害されます。これは、運動がぎこちなくなったり、不正確になる原因となります。したがって、筋膜の健康を保つことが、末梢運動の協調性を維持するために重要です。」

固有受容感覚と姿勢調節

金子先生:

「また、筋膜は固有受容感覚と姿勢調節にも深く関与しています。筋膜には感覚受容器が含まれていると言われており、これらの受容器は、筋肉の長さ、張力、位置などの情報を脳に伝えます。この情報が姿勢の調整や動作の制御に役立ちます。」

丸山さん:

「筋膜が固有受容感覚に影響するというのは、センサーとしての役割を果たしているからですね。では、筋膜の問題が姿勢に与える影響はどうでしょうか?」

金子先生:

「筋膜が硬くなると、固有受容感覚が鈍くなり、姿勢の調整が不十分になります。これがバランスの崩れや転倒のリスクを高めることにつながるのです。例えば、ある研究では、筋膜の硬化が筋肉の伸張反射を遅らせ、姿勢の安定性を損なうことが報告されています。」

臨床応用の重要性

丸山さん:

「先生のお話を聞いて、筋膜がリハビリテーションにおいて重要なターゲットであることがよく分かりました。筋膜を適切に扱うことで、患者さんの運動機能や姿勢を大きく改善できる可能性があるんですね。」

金子先生:

「その通りです、丸山さん。筋膜にアプローチすることは、患者の機能回復において非常に有効です。筋膜リリースやストレッチング、感覚入力の調整などを組み合わせて、筋膜の健康を促進することで、患者の全体的な運動パフォーマンスを向上させることができます。」

丸山さん:

「これからのリハビリテーションにおいて、筋膜のアプローチを積極的に取り入れていきたいと思います。ありがとうございました、先生!」

金子先生:

「どういたしまして、丸山さん。常に学び続けることが大切です。これからも一緒に頑張りましょう。」

論文内容

タイトル

上肢深筋膜と神経線維・終末

Anatomy of the deep fascia of the upper limb. Second part: study of innervation?PubMed C.Stecco et al.(2007)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・ますます注目を集める筋膜の基礎を理解し、臨床に応用するために本論文に至る。

内 容

背景

・最近の研究では、筋膜は筋肉の生体力学、末梢運動の協調性、固有受容感覚および姿勢調節において重要な要素であることが言われている。

・筋膜は多くの筋肉によって基礎張力が維持され、筋収縮は筋膜の一部を牽引する。これらの伸張は、筋膜そのものに存在する神経終末を活性化させることができるという仮説が立てられている。

目的

・献体から上肢の異なる領域から深筋膜を採取し、深筋膜にどのような種類の神経線維および神経終末が存在するか調査した。

方法

・13人の献体(10人の男性、3人の女性および平均年齢79.9歳)の20肢の上肢を分析することが出来た。

・エリアは下記5か所から採取された。(上腕筋膜の前方領域への胸筋膜の展開、上腕筋膜の前方領域の中央三分の一、上腕二頭筋腱膜、前腕筋膜の前方領域の中央三分の一、屈筋支帯の中央領域)

結果

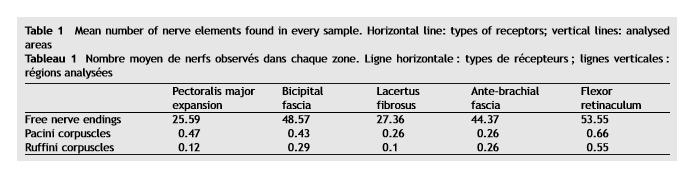

・分析されたすべての検体には、領域または対象によって特異的な差異は存在したものの、神経要素が存在していた。表は、神経の平均数および各領域に見られるメカノレセプターの種類を報告している。

・小さな無髄神経がすべての標本で観察された。それに対し、Ruffini小体、Pacini小体、ゴルジ・マッツォニ小体およびspherical clubsは一部のみに存在した。

興味深い内容

・筋膜は静的な固有受容感覚だけでなく、動的な固有受容感覚(運動の知覚と方向)の役割を担う可能性があります。なぜなら、下層にある筋肉の腱の伸張を知覚するからです。線維性間質にある機械受容体は、筋膜への強固な展開のおかげで筋肉の牽引力に敏感であるからです。

・受容体がマッピングされている場合にのみ方向性の有意性を有することができると考えられます。著者の意見では、筋膜は受容体がマッピングされているフレームワークである可能性があります。

明日への臨床アイデア

本論文では筋膜の中でも「深筋膜」について述べています。深筋膜についておさらいする必要があります。

深筋膜(しんきんまく)は、筋膜の一種であり、筋肉を包み込む結合組織の層を指します。筋膜は、体全体に広がる繊維性の結合組織で、筋肉、骨、神経、血管などを包み込み、支持・保護・分離する役割を果たしています。

深筋膜の特徴

解剖学的位置と構造:

- 深筋膜は皮下組織の下層に位置し、表在筋膜の下にあります。

- 強靭で繊維性の組織から構成されており、主にコラーゲン繊維でできています。このため、深筋膜は非常に強く、筋肉をしっかりと包み込み、筋肉の形状を維持する役割を担っています。

機能:

- 支持と保護: 深筋膜は筋肉を包み込み、筋肉同士や他の構造物との間で摩擦を減少させる役割を果たします。また、筋肉を適切な位置に保ち、筋肉の過度な移動を防ぎます。

- 力の伝達: 深筋膜は筋肉の収縮時に生じる力を効率的に伝達する役割を持ちます。これにより、筋力が効果的に骨格に伝わり、運動を円滑に行うことができます。

- 筋肉の分離と滑走: 深筋膜は筋肉の各群を分ける隔壁としても機能し、筋肉の滑走をスムーズにすることで、運動の効率を高めます。

- 血流と神経の供給: 深筋膜には神経と血管が豊富に存在し、筋肉に必要な酸素と栄養を供給する役割を果たします。また、神経の感覚受容器が存在し、筋膜の状態や張力を感知します。

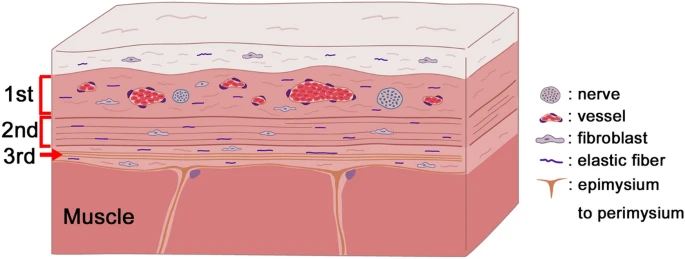

図参照元:Nature

深筋膜の模式図

3 つの層に分けられると提案されています。第 1 の表層には、血管と神経が豊富に存在し、さまざまな方向に伸びるコラーゲン繊維が含まれています。第 2 の中間層は、線維芽細胞を含む単一のまっすぐで太いコラーゲン繊維で構成されています。第 3 の最深層は、まっすぐで細いコラーゲン繊維で構成されています。深筋膜の下には薄い筋外膜があり、筋周膜に接続されています。第 2 層と第 3 層の間には、緩い結合組織が見られます。弾性繊維はすべての層に存在します。

触れる方法と圧力のかけ方

触れる方法:

- 手技の選択: 具体的な手技としては、筋膜リリース、ディープティシューマッサージ、クロスファイバーフリクションなどが含まれます。これらの手技は、深層の筋膜や筋肉にアプローチするために設計されています。

- 手の使い方: 手のひらや指のパッド、ナックル、肘などを使用して圧を加えることが一般的です。手のひらを広げて圧を均等に分散させることで、深筋膜全体にアプローチすることが可能です。

圧力のかけ方:

- 圧の強さ: 深筋膜に触れる際には、一般的に「中〜強い圧力」が使用されます。具体的な圧力は、個人の感受性や治療の目的によって異なりますが、通常は 3~5kg/cm² 程度の圧力が目安とされます。この圧力は、表在筋膜を越えて深筋膜に届くために十分なもので、患者の反応を見ながら調整されます。

- 圧の持続時間: 深筋膜リリースのような手技では、圧力を数十秒から数分間持続させることが一般的です。これにより、筋膜が緩み、柔軟性が向上します。圧力をかけた後、筋膜が解放される感覚が得られるまで持続することがポイントです。

患者の反応の確認:

- 痛みや不快感の評価: 深筋膜にアプローチする際、患者に不快感や痛みを感じさせないことが重要です。圧力が強すぎると痛みを引き起こす可能性があるため、患者に圧力の強さについてフィードバックを求め、適切な範囲内で調整します。

- 圧力の調整: 初めはやや軽い圧力から始め、患者の反応を見ながら徐々に圧力を増加させると良いでしょう。筋膜が緩む感覚が得られると、圧力を維持しながら筋膜を伸ばしていくことが効果的です。

新人の療法士の方は、まずは筋膜の触診から練習を始めてみましょう。筋・筋膜の触り分けや全身の関連性を学ぶことで患者さんのパフォーマンスをより改善することが期待できます。一緒に頑張っていきましょう。

筋膜に対するアプローチを行う際のコツ

脳卒中患者に対して筋膜への介入を行う際の臨床的なコツについて、新人療法士向けにポイントを10つご紹介します。これらのコツを参考にして、患者に適切な介入を行いましょう。

1. 患者の状態評価を徹底する

- 筋膜リリースを行う前に、脳卒中の程度、麻痺の側、筋緊張の状態、関節可動域、痛みの有無などを詳細に評価しましょう。これにより、適切な介入方法や強度を決定できます。

2. 筋膜の解剖学的知識を持つ

- 筋膜の走行や接続について理解することが重要です。筋膜は全身に広がっており、異なる部位の筋膜が連携して働くことが多いため、どの筋膜が影響を受けているかを考慮しましょう。

3. 適切な圧力と速度で施術を行う

- 筋膜リリースは適度な圧力で、患者の痛みを避けるように行います。あまり強い圧力をかけすぎると逆に筋緊張を増加させてしまうことがあります。圧力の加減と施術の速度を調整しながら進めることが重要です。

4. 筋膜の滑走を確認する

- 筋膜がどの程度滑走しているかを確認しながら施術を行います。滑走が悪い部位や硬さを感じる部分に重点的にアプローチし、筋膜の滑走性を改善するよう努めます。

5. 患者のフィードバックを重視する

- 施術中は常に患者からのフィードバックを受け取り、痛みや不快感がないかを確認しましょう。患者の反応をもとに圧力や方法を調整し、施術を続けることが重要です。

6. リリース後の筋力と可動域の再評価

- 筋膜リリースを行った後には、必ず筋力や関節可動域の再評価を行い、施術前後の変化を確認します。これにより、筋膜リリースがどの程度有効であったかを評価し、次の介入計画を立てやすくなります。

7. 他の治療法と組み合わせる

- 筋膜リリースだけでなく、他のリハビリテーション手法(例:ストレッチング、筋力トレーニング、バランス訓練など)と組み合わせて総合的に治療を行うことが効果的です。

8. 日常生活への応用を考慮する

- 筋膜リリースによる改善を日常生活にどう活かせるかを考え、患者が日常生活の中で筋膜の健康を保てるようなアドバイスやエクササイズを提供します。

9. 患者教育を行う

- 筋膜の重要性やリリースの効果について、患者自身が理解できるように説明します。患者が自己管理できるように、自宅でのセルフケア方法も教えると良いでしょう。

10. 継続的な学習とフィードバック

- 筋膜リリースは経験と技術が求められる施術です。継続的に学習し、新しい技術や知識を取り入れることが大切です。また、施術の結果や患者の反応から学び、技術の向上に努めましょう。

これらのポイントを押さえて、患者に対して安全かつ効果的な筋膜リリースを行うことが、新人療法士にとって重要です。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)