【2024年版】骨盤ベルト・コルセットによる筋活動・腰痛・姿勢への影響 脳卒中リハビリ論文サマリー

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

論文を読む前に

骨盤ベルトまたはコルセットと筋活動

骨盤ベルトまたはコルセットと筋活動について講義形式で事前学習をしていきましょう。

登場人物

- 新人療法士: 石川さん

- 整形外科医: 田中先生

ストーリー

カンファレンスルームでの対話

石川さんは、リハビリテーションの新人療法士として、田中先生の講義に参加しました。今日のテーマは「骨盤ベルトやコルセットが下肢・体幹の筋活動および痛みに与える影響」についてです。

講義の開始

田中先生は、骨盤ベルトやコルセットがどのように下肢・体幹の筋活動および痛みに影響を与えるかについて、最新の研究論文を基に説明を始めました。

田中先生: 「石川さん、今日は骨盤ベルトやコルセットの使用が下肢および体幹の筋活動、そして痛みにどう影響するかについて話しましょう。これらの装具は、腰痛や姿勢改善のために広く使用されていますが、その効果には多くの研究が行われています。」

骨盤ベルト/コルセットの役割

1. サポートと安定性の提供

田中先生: 「骨盤ベルトやコルセットは、腰部の安定性を高め、筋肉の過負荷を防ぐ役割を果たします。これにより、痛みの軽減や姿勢の改善が期待されます。」

2. 筋活動の変化

田中先生: 「これらの装具は、筋活動にどのように影響を与えるのでしょうか。ある研究では、骨盤ベルトの使用により、体幹筋の活動が変化し、特定の筋群の負荷が軽減されることが示されています。例えば、腹横筋や多裂筋の活動が増加し、腰椎への負荷が軽減されることが報告されています。」

下肢・体幹の筋活動

筋活動の向上

田中先生: 「骨盤ベルトやコルセットは、適切なサポートを提供することで、下肢および体幹の筋活動を向上させる可能性があります。筋肉が適切に働くことで、動作の効率が向上し、筋疲労が軽減される効果が期待できます。」

筋活動の分散

田中先生: 「また、筋活動が特定の部位に集中せず、より広範囲に分散されることも重要です。これにより、過度な負荷が一部の筋肉に集中することを防ぎ、筋疲労や痛みの予防に繋がります。」

痛みの軽減

圧迫による痛みの緩和

田中先生: 「骨盤ベルトやコルセットの圧迫は、痛みの軽減にも寄与します。圧迫が筋肉や関節に適度なサポートを提供し、炎症や腫れを抑える効果があるためです。」

姿勢の改善

田中先生: 「さらに、姿勢の改善も痛みの軽減に重要です。正しい姿勢を維持することで、腰椎や骨盤への不適切な負荷が減り、長期的な痛みの管理が可能となります。」

生活での注意点

適切な装着

田中先生: 「骨盤ベルトやコルセットを使用する際には、適切な装着が重要です。過度に締め付けると血行が悪くなり、筋肉の機能が低下する恐れがあります。装着方法については、専門家の指導を受けることをお勧めします。」

使用時間の管理

田中先生: 「長時間の使用は、筋肉の萎縮や依存を引き起こす可能性があるため、適度な時間で使用を管理することが重要です。特に、筋力トレーニングと併用することで、筋力の維持・向上を図ります。」

リハビリのポイント

筋力トレーニングの併用

田中先生: 「骨盤ベルトやコルセットの使用と並行して、筋力トレーニングを行うことが重要です。特に、腹筋や背筋を中心とした体幹トレーニングを行うことで、長期的な安定性を確保します。」

エクササイズのバリエーション

田中先生: 「エクササイズには、静的なものから動的なものまでバリエーションを持たせることが効果的です。例えば、プランクやバランスボールを使ったエクササイズなどが有効です。」

ストレッチング

田中先生: 「ストレッチングも重要です。特に、腰部や骨盤周囲の筋肉をしっかりと伸ばすことで、筋肉の柔軟性を維持し、痛みの予防につなげます。」

まとめと今後の展望

田中先生は、講義のまとめとして今後の展望について話しました。

田中先生: 「石川さん、今日お話しした骨盤ベルトやコルセットの使用が下肢・体幹の筋活動および痛みに与える影響を理解し、患者さんに適切なリハビリテーションを提供することが重要です。最新の研究を活用し、個々の患者に合ったプランを作成していきましょう。」

石川さん: 「田中先生、詳しい説明をありがとうございました。これからのリハビリテーションにおいて、今日学んだ知識を活かしていきたいと思います。」

論文内容

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

骨盤ベルトの有用性The effects of a pelvic belt on trunk and lower extremity muscles in the bridge position?PMCへ Hyun-Gyu Cha.et al.(2016)

本論文を読むに至った思考・経緯

•臨床において、骨盤ベルトが処方される事、利用される事が多く、その意義について考えようと思った。

論文内容

はじめに・論文背景

•腰仙部の痛みを和らげる治療アプローチに、骨盤ベルト(PCB)の使用がある。

•PCBは、股関節伸展の際に慢性腰痛を有する女性の股関節伸筋の活性化パターンを効果的に変化させます。

•PCBを使用することで、生活の質が大幅に改善され、仙腸関節に関連する痛みが軽減される可能性が示されています。

•研究者らは、PCBを使用して実施された機能訓練が筋強化に関する有益な効果を有することを示唆している。PCBは、骨盤帯を安定させ、協調と安定化に取り組む練習を可能にする効果がある。PCBの適用は、腰仙部の問題を有する患者のリハビリテーション中の痛みを緩和し、神経筋機能を促進することができるエビデンスが示されています。

研究目的

•本研究の目的は、健常な成人の下肢体幹筋:脊柱起立筋(ES)、内腹斜筋(OI)、大腿直筋(RF)、および大腿二頭筋(BF)の筋活動の活性化に及ぼす骨盤ベルトの影響を調べることである。

研究方法

•被験者は健常者20人(21.60±1.08歳、171.20±6.23cm、71.23±8.64kg)であった。

•筋の活性化を測定するため、筋電図を用いてデータを収集した。

•骨盤ベルトは(The Com-Pressor、OPTP、Minneapolis、MN、USA)は4種類あり、適用する際に圧力を調節し、圧縮部位を変更できるように設計されている。

•骨盤ベルトを上前腸骨棘の下に置き、圧迫部位を確認した後、ブリッジ位で安定させるために圧をベルトにて加えた。

研究結果

•被験者は、ブリッジ位のPCBがない場合と比較して、骨盤ベルトを装着している間にES、OI、RF、およびBFの筋活動の有意な減少を示した。

結論

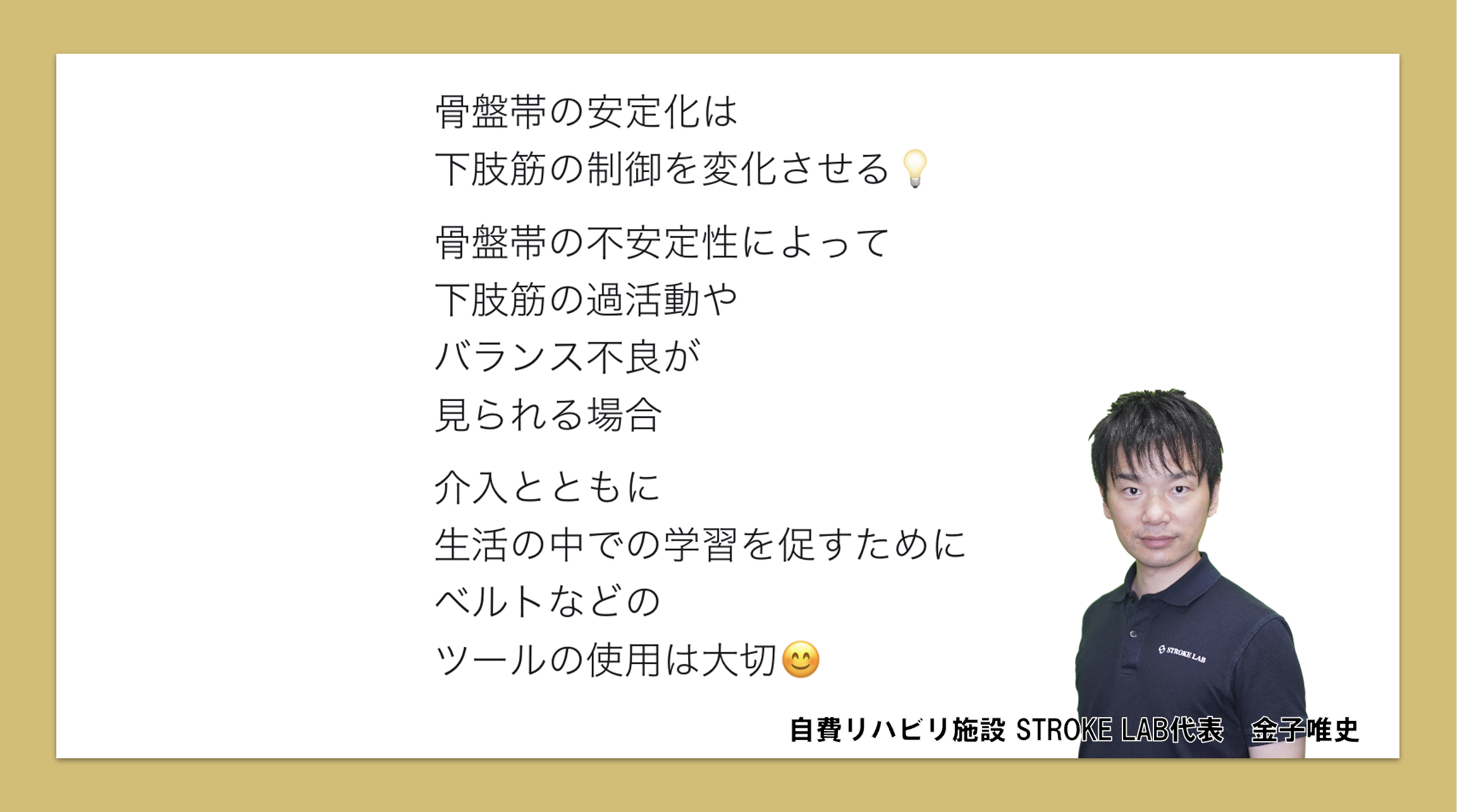

• 外部より圧縮し安定させる骨盤ベルトの使用は、骨盤帯の安定性を改善し、腰仙部および大腿部の神経-筋の運動制御を変化させる可能性がある。

明日の臨床アイデア

•骨盤ベルトは、体の安定性を補助することで、筋内圧の高まった部位(筋スパズム部位)の疼痛の誘発を抑制し、運動に対してポジティブなデバイスになり得る。

•疼痛を抑制した状態での運動は、疼痛のない状態で体が動かす体験(感覚入力)や筋の循環・粘性の改善に大切ではないかと思われる。

•骨盤ベルトの圧迫部位に関して、上前腸骨棘の下となっている。この場合は腰仙部を締める位置(腰仙部の安定化の補助)と思われる。上前腸骨棘の上であれば、仙腸関節を真っすぐ抑えられない為、その効果は望めないと推察する。何を補いたいかによって、締める位置は異なると思われる。患者にとってどこを補助すればよいか考える必要がある。

以下では、腰椎レベルと骨盤レベルにおける圧迫部位とその効能について、詳しく説明します。

腰椎レベルの圧迫

圧迫部位

腰椎レベルでの圧迫は、特にL3からL5の範囲で行われることが多いです。この部位は、腰椎の中でも負担が大きく、痛みが発生しやすい部分です。

効能

- 腰椎の安定性向上: 腰椎の圧迫により、脊柱の安定性が向上します。これにより、日常生活での動作中に脊柱が不安定になるのを防ぎ、腰痛を軽減します。

- 筋肉のサポート: 腰椎周囲の筋肉をサポートすることで、過度な緊張を防ぎます。特に、多裂筋や脊柱起立筋の負荷を軽減し、筋肉の疲労を防ぐ効果があります。

- 痛みの軽減: 圧迫が適度なサポートを提供し、神経への圧迫を軽減することで、腰痛の症状を緩和します。

骨盤レベルの圧迫

圧迫部位

骨盤レベルでの圧迫は、骨盤帯の周囲、特に仙腸関節に重点を置きます。この部位は、骨盤と脊柱の接続部分であり、多くの動作に関与します。

効能

- 骨盤の安定性向上: 骨盤周囲の圧迫により、骨盤の動揺を抑え、安定性を向上させます。これにより、歩行や立ち上がり動作がスムーズになります。

- 仙腸関節のサポート: 仙腸関節の圧迫により、関節の過度な動きを制限し、炎症や痛みを軽減します。特に、骨盤の前後の動きを安定させる効果があります。

- 筋活動の改善: 骨盤帯の安定性が向上することで、周囲の筋肉(例えば、臀筋や大腿筋)の活動が効率化され、筋力のバランスが整います。

生活での注意点

適切な使用方法

骨盤ベルトやコルセットを正しく装着することが重要です。過度に締め付けると血行が悪くなり、筋肉の機能が低下する恐れがあります。装着方法については、専門家の指導を受けることをお勧めします。

使用時間の管理

長時間の使用は、筋肉の萎縮や依存を引き起こす可能性があるため、適度な時間で使用を管理することが重要です。特に、筋力トレーニングと併用することで、筋力の維持・向上を図ります。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)