【2025年版】視床前腹側核の役割とは?:基底核との関連から振戦へのアプローチまで!

はじめに

本日は視床前腹側核について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床前腹側核とは?

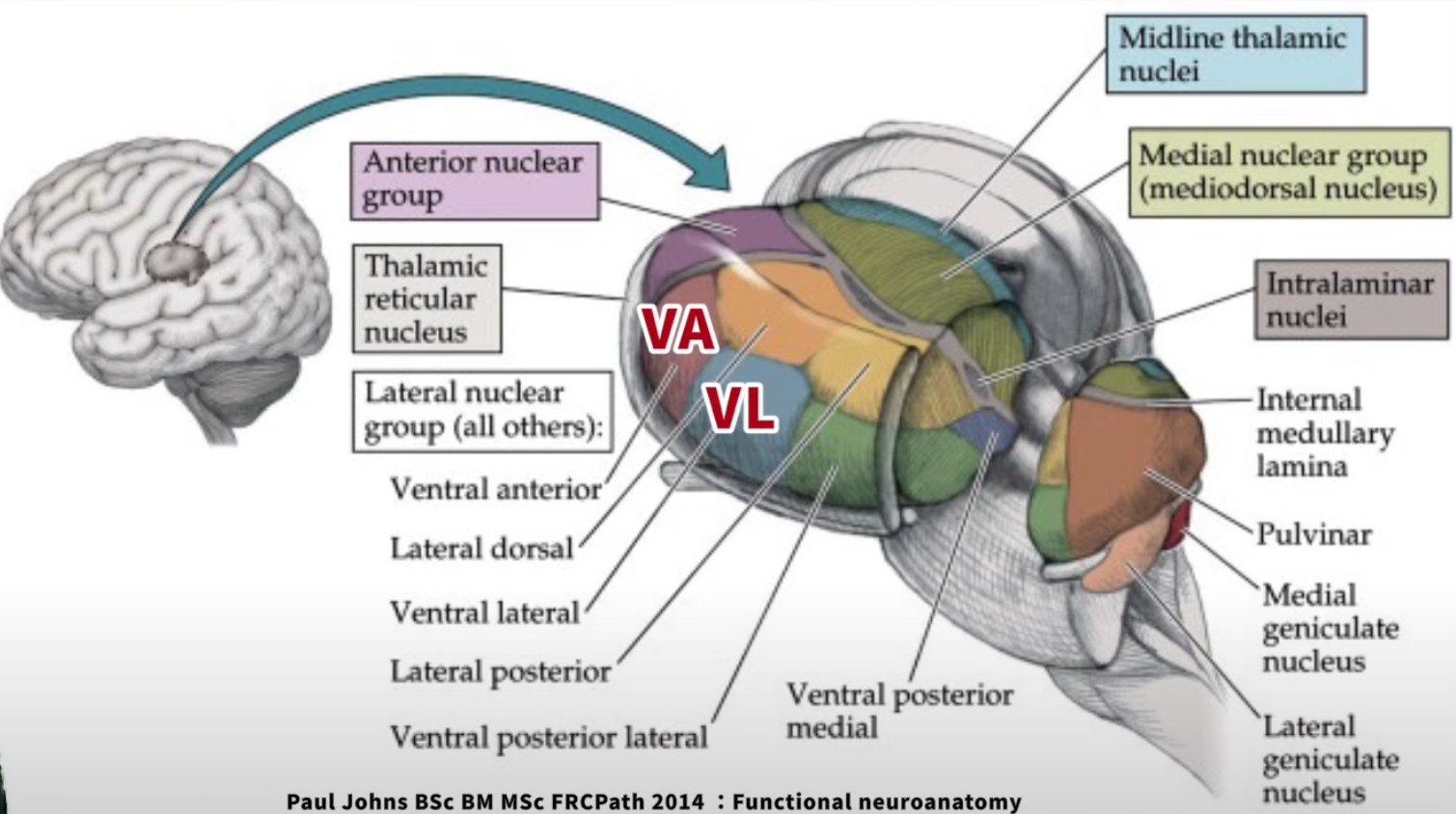

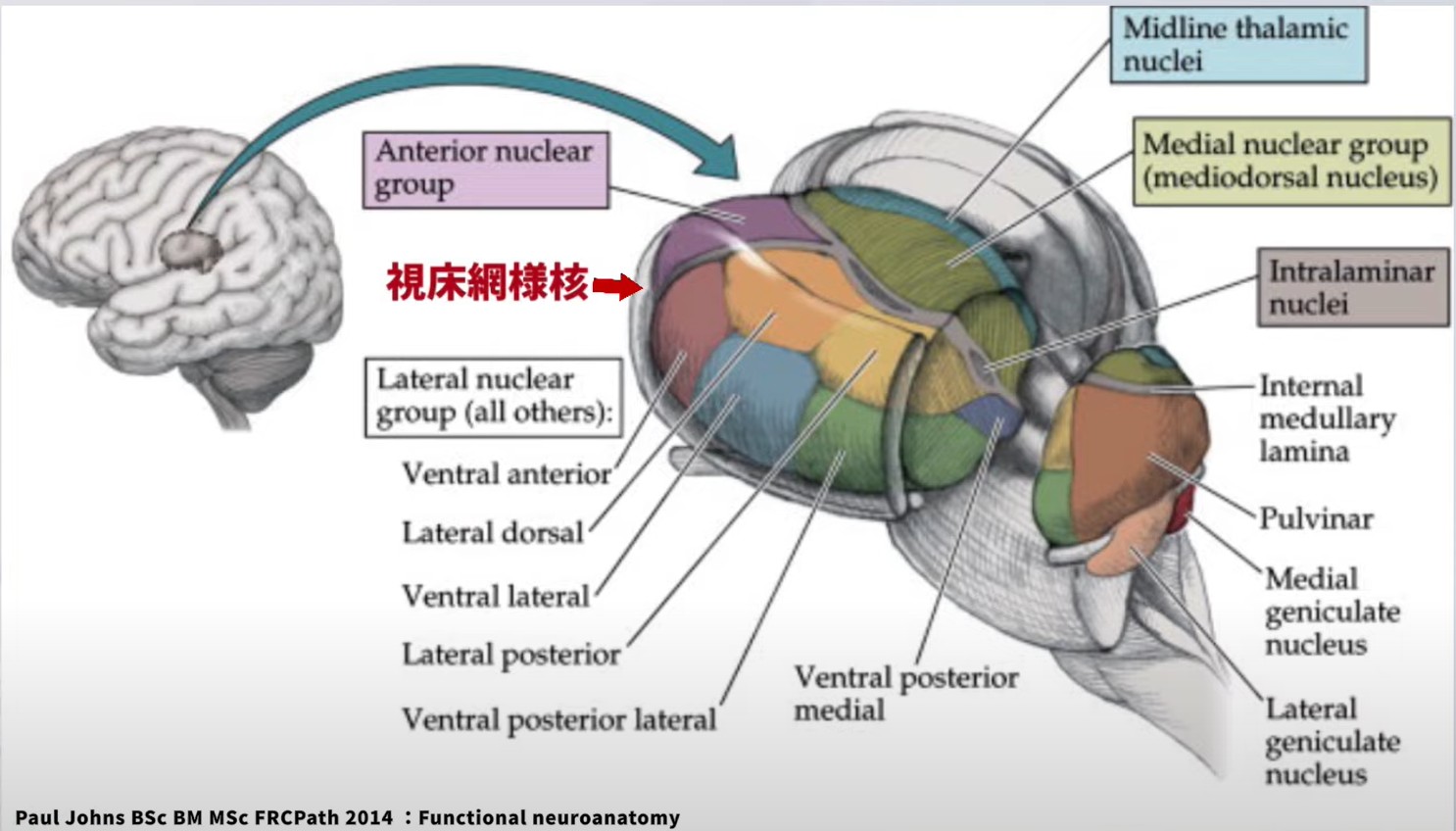

◆ 解剖学的側面

◎ 視床前腹側核とは?

視床前腹側核(Ventral Anterior nucleus, VA核)は、視床の腹側核群(ventral nuclear group)に属し、

主に運動制御・意思決定・認知機能に関与する重要な中継核です。

-

前方:内側核群(例:正中核、背内側核)

-

後方:外側腹側核(Ventral Lateral, VL核)

-

外側:内包前脚

-

内側:第三脳室

◎ 接続とネットワーク

| 結合先 | 主な役割 |

|---|---|

| 大脳基底核(淡蒼球内節、黒質網様体) | 求心性(入力)として運動・認知・感情情報を送る |

| 小脳(歯状核) | 微細運動制御・運動学習に関与 |

| 前頭前野(外側・内側・眼窩部) | 遠心性(出力)として意思決定・感情制御に影響 |

| 運動前野(BA6) | 運動計画・準備段階の処理に関与 |

VA核は、これらの多重ネットワークの情報統合ハブとして機能しています。

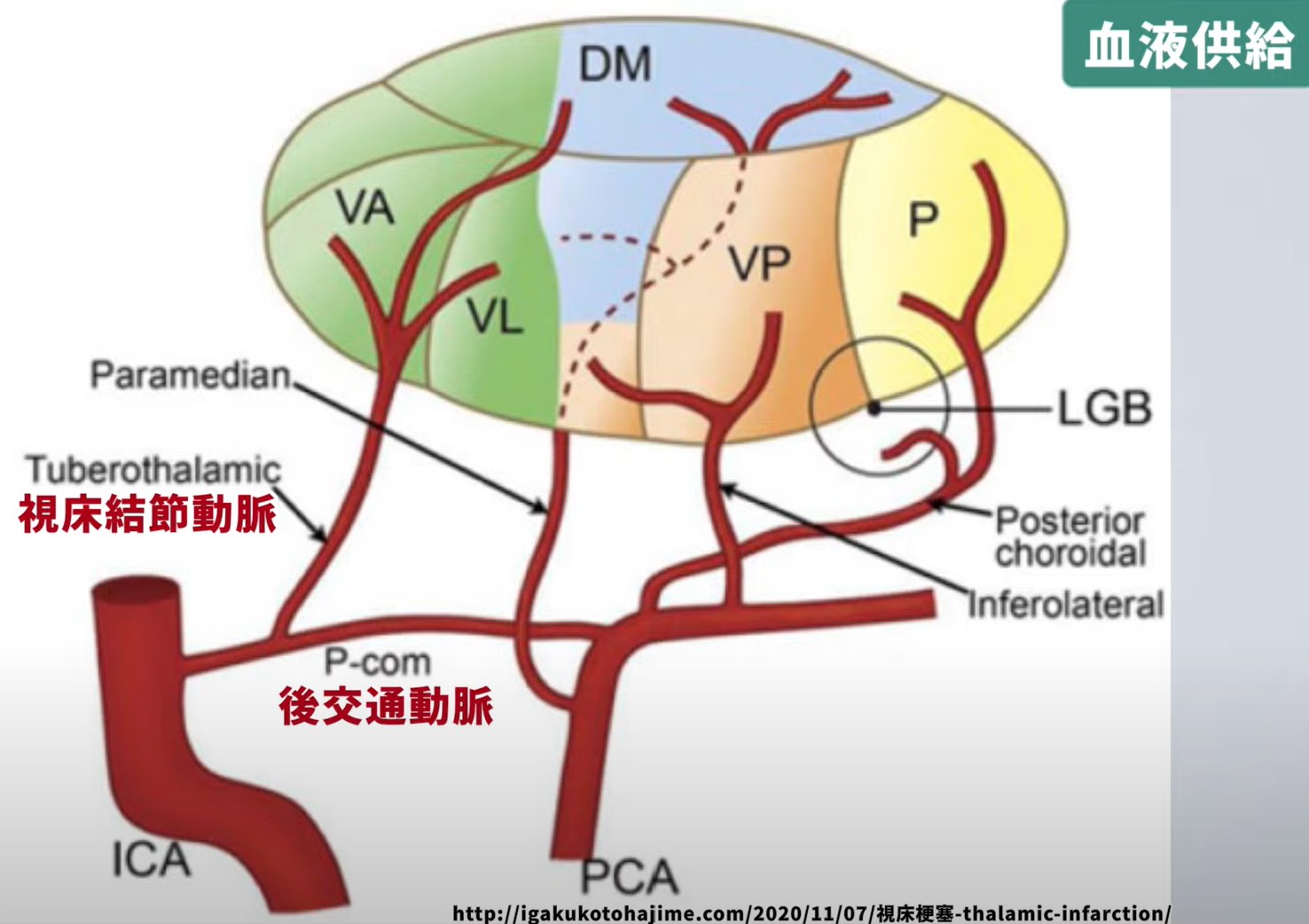

◎ 血液供給

-

後大脳動脈(PCA)の枝である視床結節動脈により灌流

-

血管障害(例:穿通枝梗塞)では、淡蒼球-VA-前頭葉ネットワーク障害に起因する複合的な症状が出現

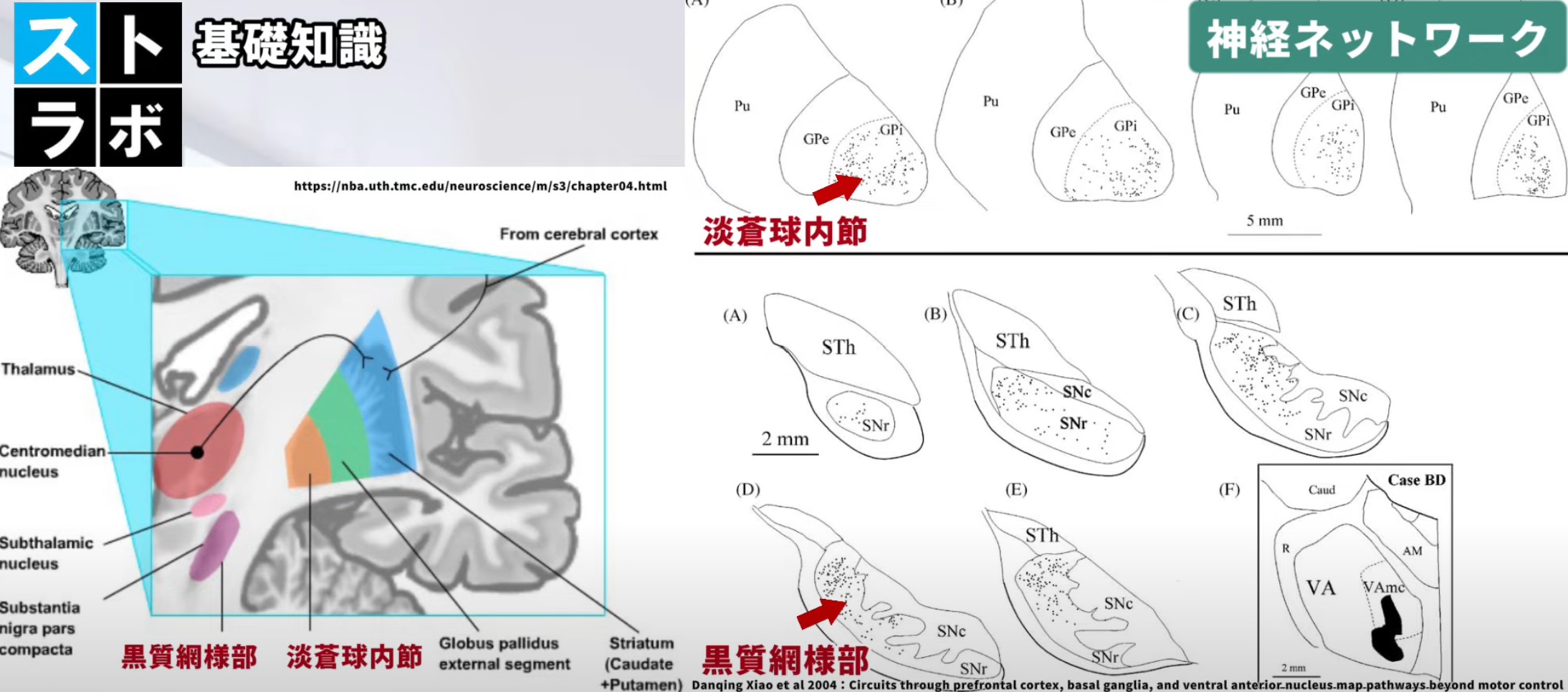

◆ 神経ネットワークとしてのVA核

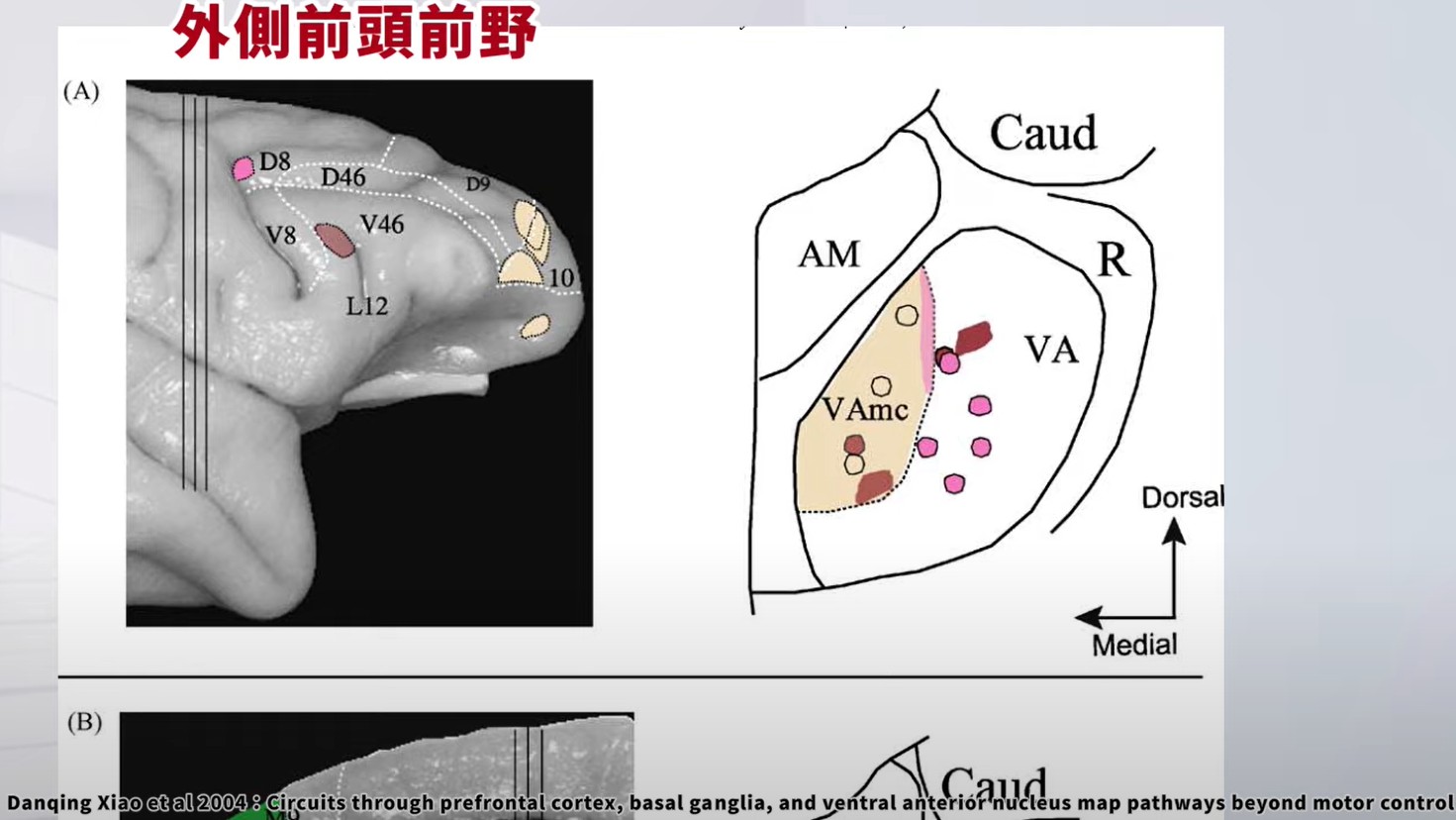

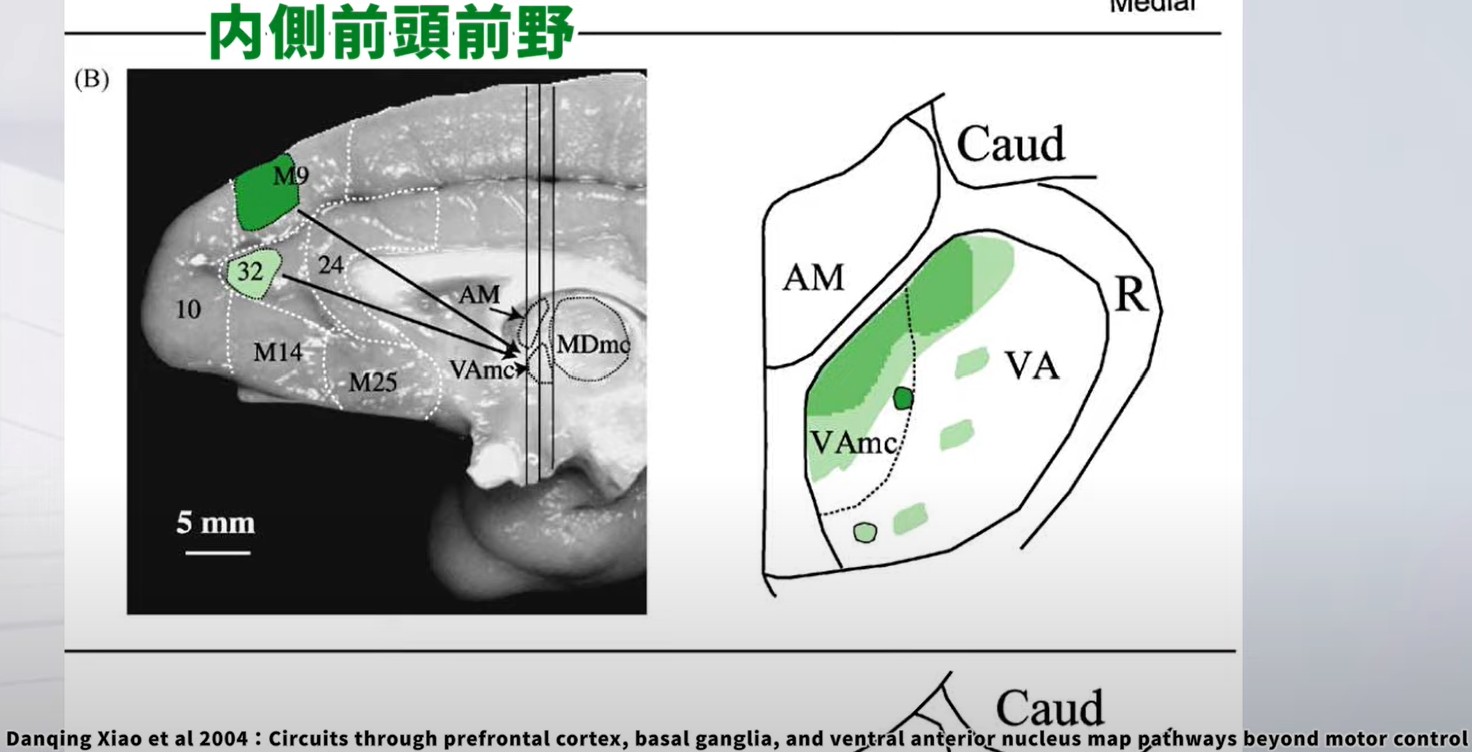

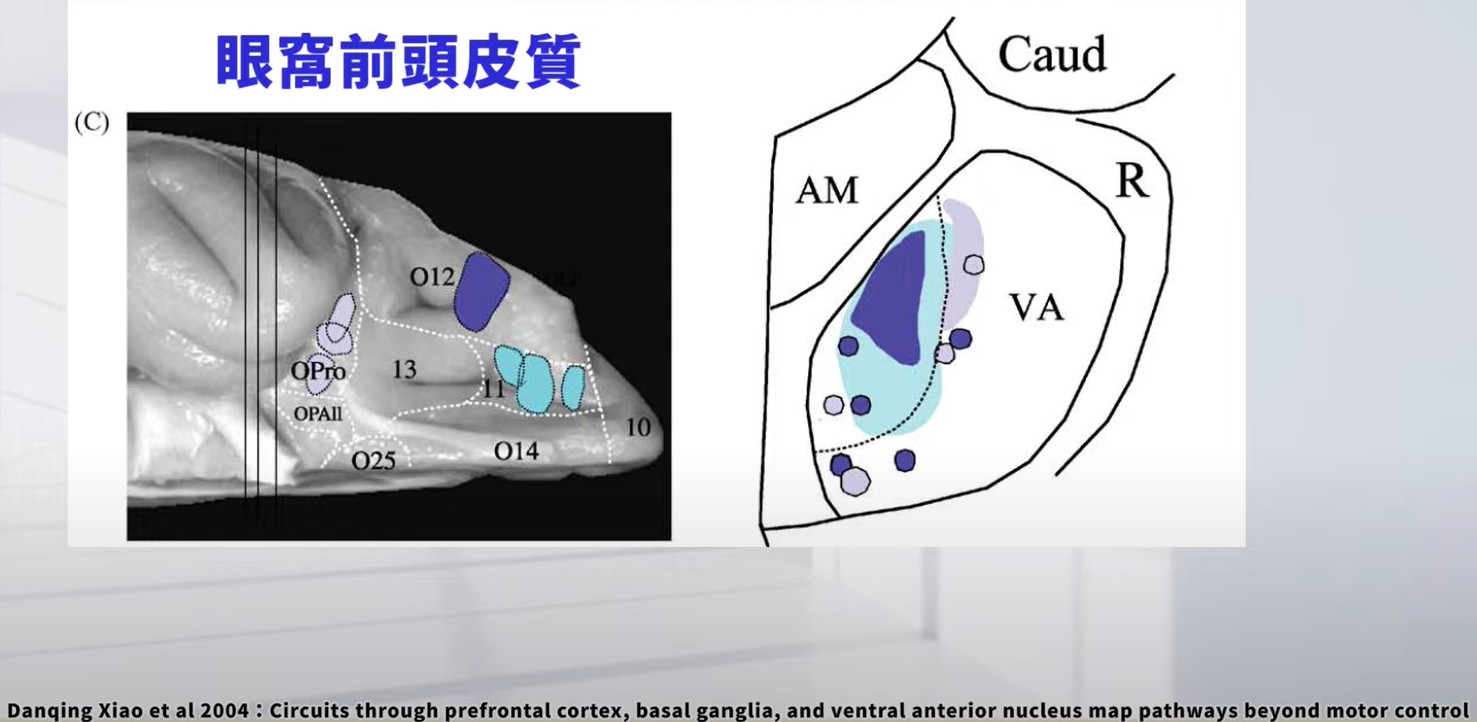

本節では、Xiao et al., 2021 の論文「Circuits through prefrontal cortex, basal ganglia, and ventral anterior nucleus map pathways beyond motor control」に基づき、前頭前野とVA核の接続を中心に、神経ネットワークとしての構造と機能を整理します。

◎ VA核と前頭葉の各領域の関係

A)外側前頭前野(LPFC) × VA核

-

主な機能:

意思決定・行動計画・作業記憶・注意の切り替えなど -

接続意義:

感覚入力と実行系を結ぶハブとして機能

→ 認知制御や選択的注意を支援 -

臨床的示唆:

競合する反応の選択や、状況に応じた行動の切り替えに障害が出た場合、

LPFC—VA—基底核のネットワーク障害が疑われる

B)内側前頭前皮質(MPFC) × VA核

-

主な機能:

自己意識・感情の制御・不確実性下の意思決定 -

接続意義:

情動系と認知系の統合に重要

→ 大脳辺縁系との結合を通じて、感情反応の調節に関与 -

臨床的示唆:

自己中心的思考、共感性の低下、感情の不安定性などが出現する場合、

MPFC—VA核—扁桃体回路の機能不全が関連している可能性

C)眼窩前頭皮質(OFC) × VA核

-

主な機能:

報酬予測・意思決定・価値判断 -

接続意義:

刺激に対する「結果の予測」と「報酬学習」を支える

→ 行動選択を柔軟に調整する能力に貢献 -

臨床的示唆:

強迫性障害、反社会的行動、リスク評価の誤りが見られる場合は、

OFC—VA核—側坐核・扁桃体のループに注目する必要がある

◆ VA核の主要な役割

◎ 1. 前頭前野および運動前野との接続

VA核は、外側・内側・眼窩前頭野を含む前頭前野全体や**運動前野(BA6)**と広範囲に接続しています。

この接続は、以下の機能に関与しています:

-

高次認知機能(意思決定、作業記憶、注意の調整など)

-

運動計画と準備、運動開始の調整

これにより、VA核は「思考」と「動作」の橋渡し的な中継点と考えられます。

◎ 2. 大脳基底核との関連性

VA核は、**淡蒼球内節(GPi)や黒質網様体(SNr)**から入力を受け取ります。

これらの情報は、以下の内容を含みます:

-

運動の抑制や促進

-

認知・感情に関連する制御信号

VA核はそれらを統合し、前頭葉へと伝達する役割を担います。

◎ 3. 認知および感情処理への関与

従来、VA核は運動機能に主に関与すると考えられていました。

しかし、背側前頭前野や前帯状皮質(ACC)との接続が明らかとなり、

-

意思決定の葛藤処理

-

感情の制御(例:怒り、不安の調整)

-

行動の自己モニタリング

といった非運動性の認知・情動制御にも関わることが示唆されています。

◎ 4. 神経解剖学的ネットワークの要所

VA核は、双方向性の前頭前皮質との神経結合を持ちます。

このことから、以下のような役割が考えられます:

-

実行機能(executive function)の中継点

-

感情反応や報酬反応のフィードバックループの構成要素

-

ネットワーク全体の効率的な動作の調整役

◎ 5. 視床網様核(TRN)による調節

VA核は、視床網様核からのGABA性抑制入力によって調節を受けます。

この調節は以下に寄与します:

-

注意制御と選択的処理

-

タスクに対する「モード切替」や警戒レベルの調整

-

ノイズからの情報フィルタリング(感覚・認知の選択性)

◎ 6. 臨床的意義と疾患への影響

VA核の関与する回路が障害されると、以下のような症状が生じる可能性があります:

-

パーキンソン病における運動遅延、固縮、動作開始困難

-

遂行機能障害(例:注意散漫、課題切替困難)

-

感情の不安定さや動機づけの低下

つまり、運動機能と認知・感情の両面にまたがる症候群を理解するうえで、VA核は非常に重要な位置にあるといえます。

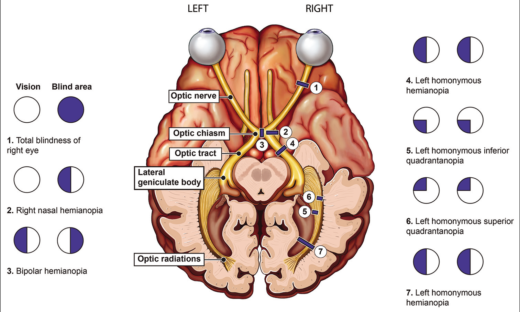

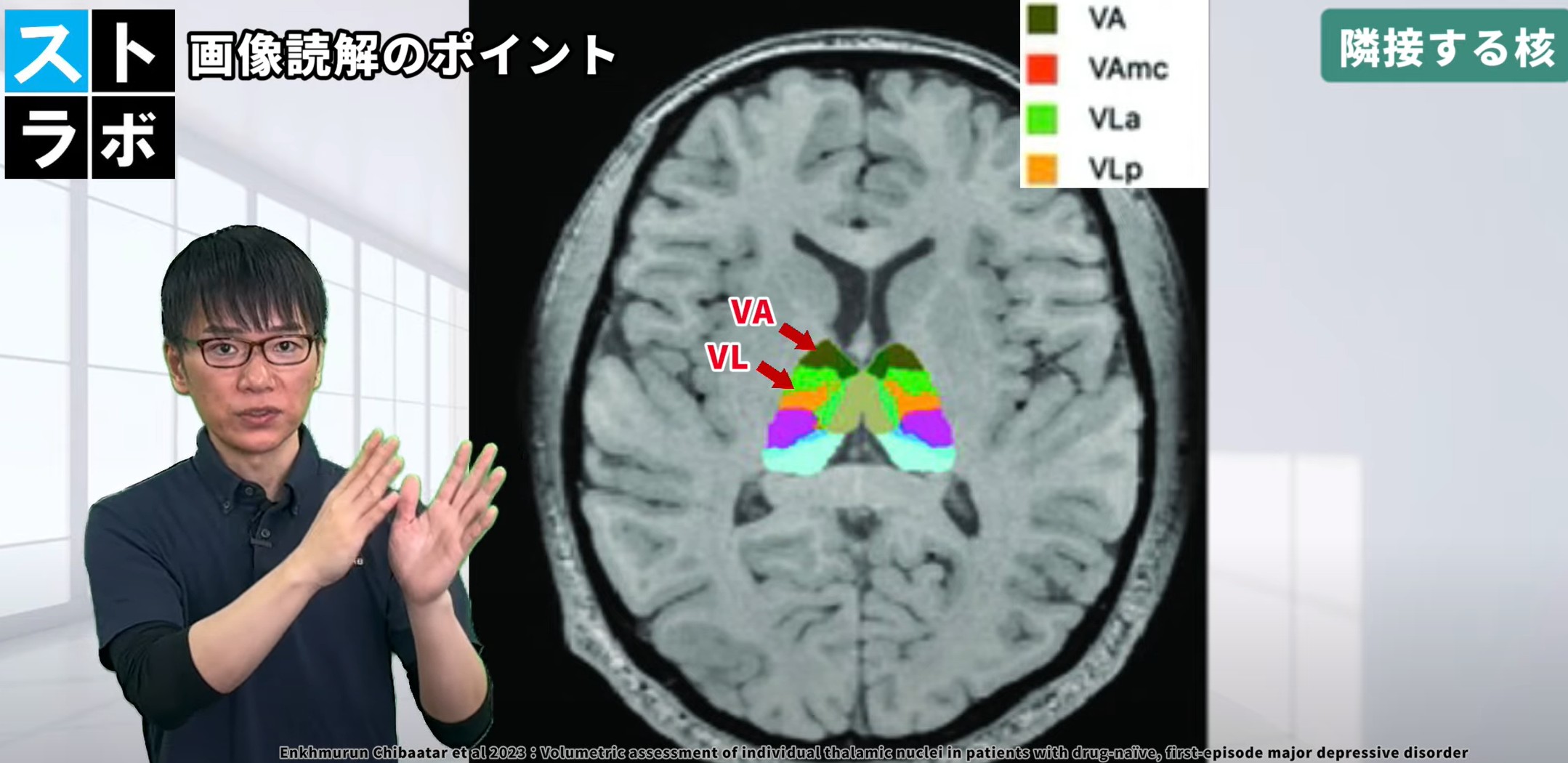

◆ 画像読解のポイント

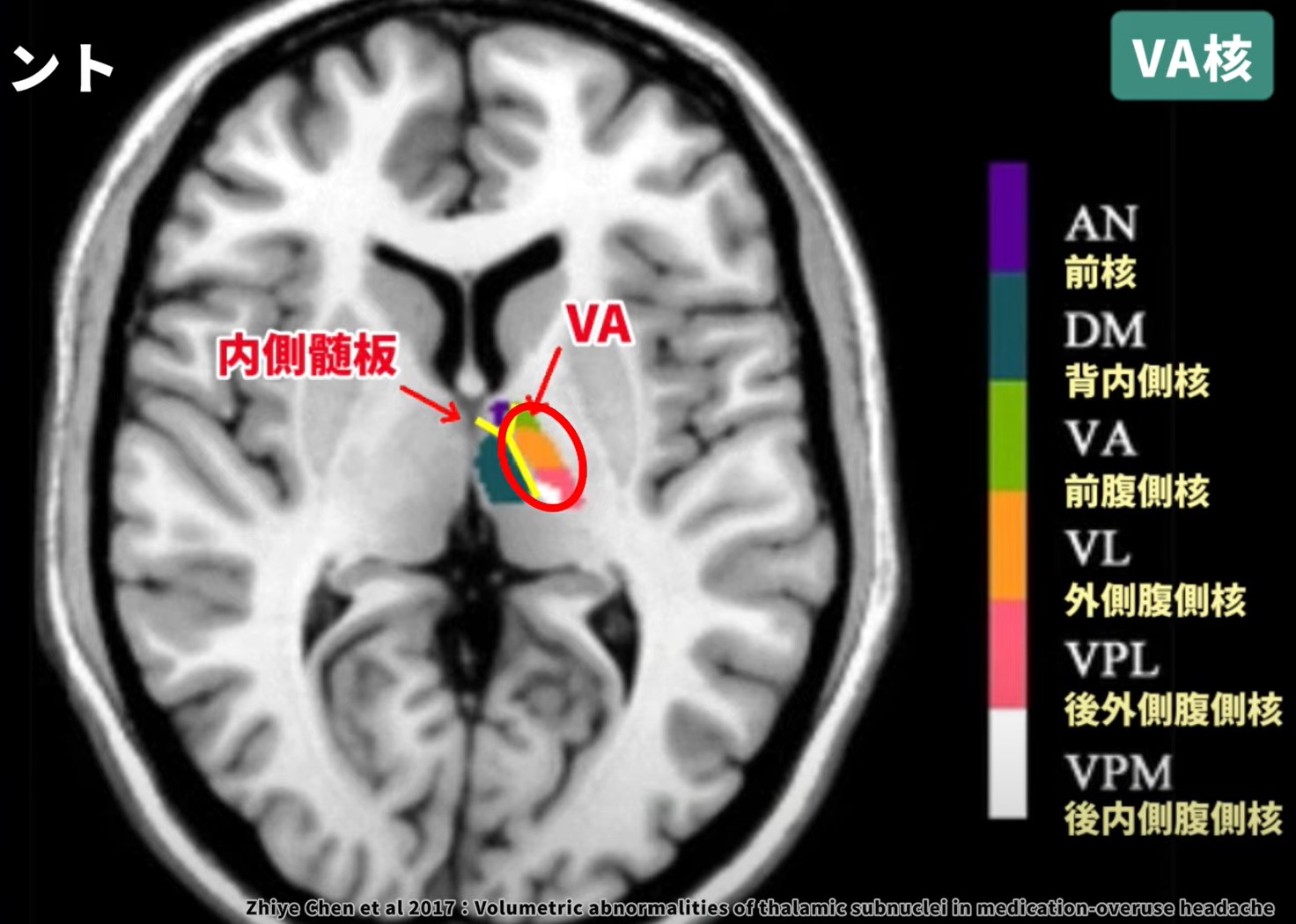

◎ 1. 視床内での位置づけ

-

VA核は視床の前部(前腹側)に位置します。

-

視床を「内側核群」と「外側核群」に分ける**内側髄板(internal medullary lamina)**の近くにあり、内側寄りに確認されます。

-

視床腹側核群(ventral nuclear group)の一部で、運動関連核として分類されます。

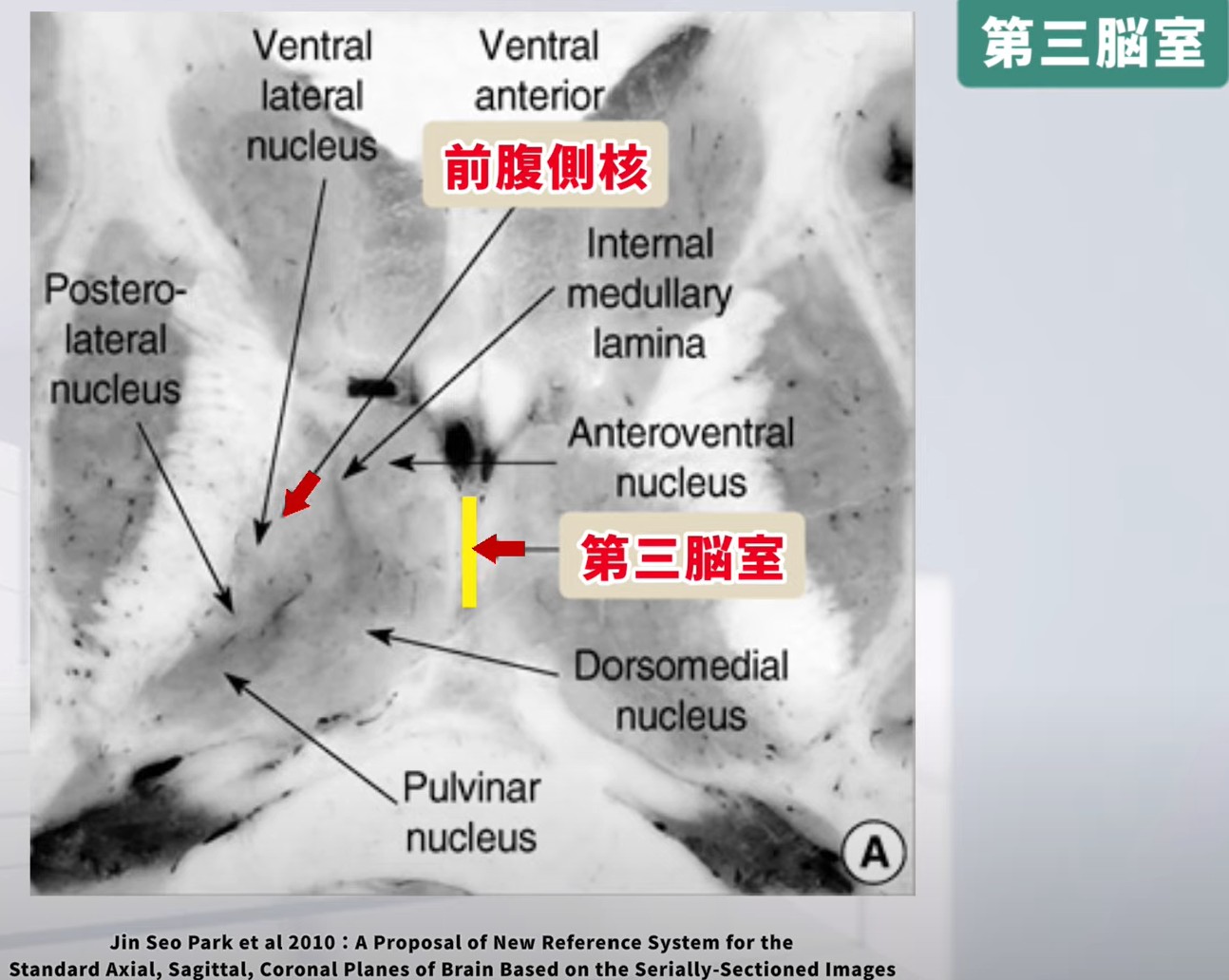

◎ 2. 第三脳室との近接性

-

視床の両側は、**第三脳室(third ventricle)**という正中の心室構造を挟んで向かい合っています。

-

VA核はこの第三脳室の前部に隣接しており、位置確認のための重要なランドマークになります。

-

脳室拡大(加齢や萎縮)によりVA核の外観も変化するため、脳室形態とあわせて読影します。

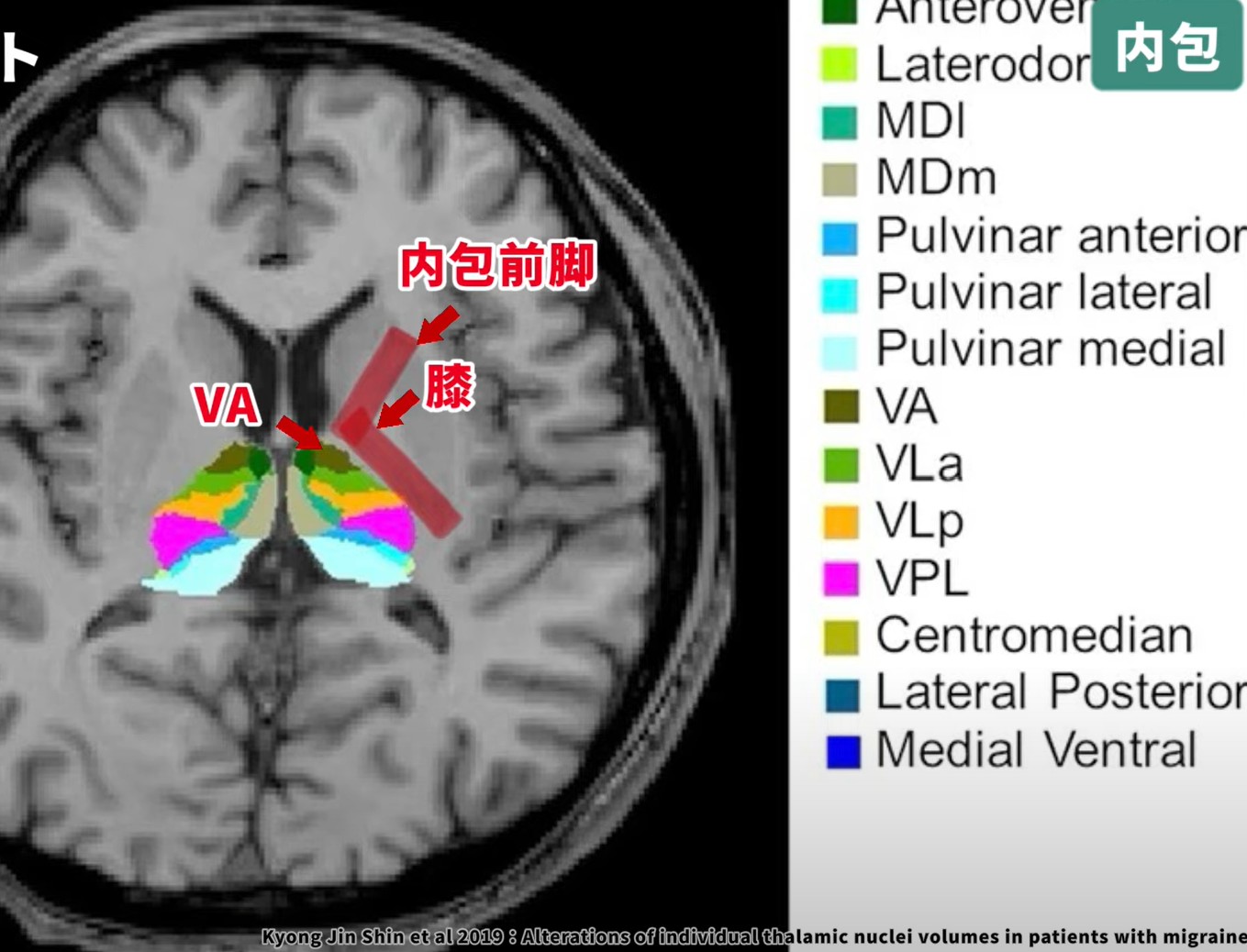

◎ 3. 内包との解剖学的関係

-

内包(internal capsule)は、多数の上行・下行性線維が走る白質構造です。

-

VA核は、内包の前脚(anterior limb)に接する内側に位置しており、白質と灰白質の信号差を利用して同定が可能です。

-

特にT2強調像やDWIで、内包の明瞭な高信号と対比することで輪郭が見えやすくなります。

◎ 4. 隣接核との位置関係

-

VA核の**後方にはVL核(外側腹側核)**が連続して存在します。

-

両者は共に運動関連視床核であり、解剖学的にも機能的にも密接に関係しています。

-

高解像度MRIであれば、わずかな信号差や形態の違いから両者を区別できることもあります。

◆ 観察のポイント

-

☑ 1. 複雑な運動課題の困難

例: 靴ひもを結ぶ/楽器を演奏する/針に糸を通す

-

特徴:手指の精緻な操作や両手の協調運動が必要な課題において不器用さ・ぎこちなさが目立ちます。

☑ 2. 歩行・姿勢制御の変化

例: 歩行開始の遅れ/突進歩行/体幹の不安定さ

-

特徴:歩行時のリズムが乱れたり、動作開始・停止のタイミングが取りづらくなる傾向があります。

☑ 3. 固縮および動作緩慢の出現

例: 腕の曲げ伸ばしが遅い/動作が全体的に鈍い

-

特徴:筋緊張が亢進し、動作が遅く滑らかさが欠如します。

☑ 4. 安静時振戦の出現

例: 座っているときの手指の震え/上肢に限局した震え

-

特徴:動作をしていないときに出現するリズミカルで不随意な震えです。

-

◆ 臨床へのヒント:振戦の管理を中心に

いくつかの研究において、有酸素運動やバランス訓練などの運動療法が振戦の管理に効果的であることが報告されています。

これらの知見を踏まえ、以下に臨床で活用できる具体的な介入の例を整理します。

① 有酸素運動

ウォーキング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動を定期的に取り入れましょう。

これらの活動は心血管全体の健康を改善し、振戦の軽減にもプラスの影響を与える可能性があります。

② レジスタンストレーニング

筋肉を強化し、運動制御を改善するためにレジスタンストレーニングプログラムを実施します。

軽いウェイトやレジスタンスバンドなどを使用することが推奨されます。

③ 高負荷運動

患者が自発的なペースよりもわずかに高い速度でペダルをこぐ必要があるタンデム自転車乗車などの活動は、

パーキンソン病の影響を受ける神経経路に対してより大きな刺激を与える可能性があります。

④ 自主的な運動

太極拳、ヨガ、ピラティスなどは、バランス・柔軟性・精神的集中力の要素が含まれており、

身体的・精神的な側面からの振戦管理に役立つ運動です。

⑤ 課題指向型トレーニング

日常生活に近い活動を模倣したタスク固有のトレーニング演習を組み込みます。

このアプローチは振戦の軽減と同時に、実用的な機能向上にも効果が期待できます。

⑥ バランスと協調性のエクササイズ

片足立ち、かかとからつま先までの歩行、バランスボールを使った運動などは、

転倒リスクを軽減し、間接的に振戦の管理に貢献する可能性があります。

⑦ ストレッチと柔軟性のトレーニング

定期的なストレッチは柔軟性を高め、筋肉の硬直を軽減し、可動域を広げることができます。

振戦を伴うパーキンソン病(PD)患者にとって、これらの取り組みは有益である可能性があります。

◆ 振戦に対する運動療法のエビデンス

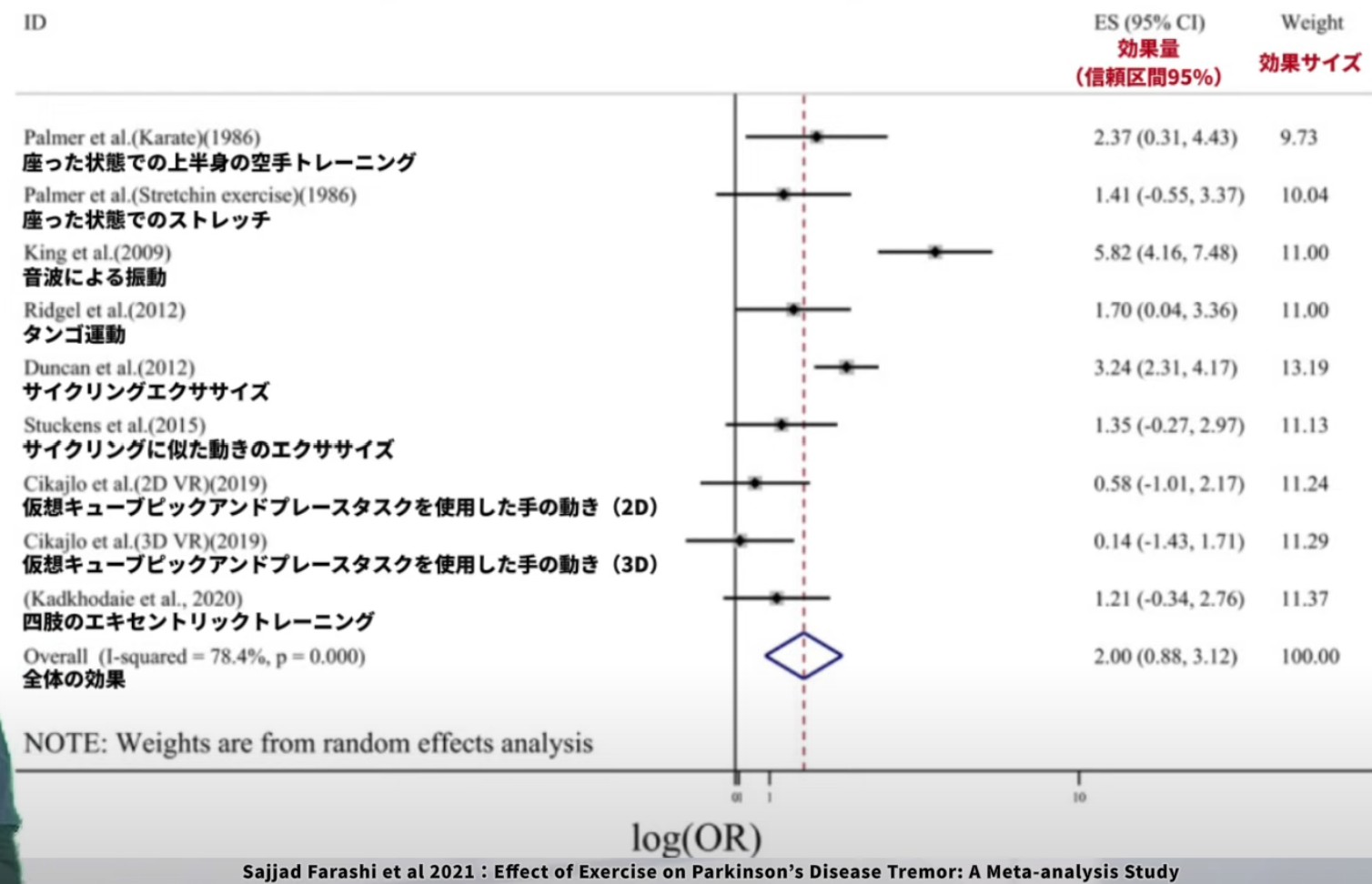

◎ Effect of Exercise on Parkinson’s Disease Tremor: A Meta-analysis Study(Farashiら, 2021)

2021年にFarashiらが実施したこのメタ分析では、パーキンソン病(PD)患者の振戦軽減に対する運動の影響が検討されました。

対象となったのは、1985年から2020年11月までに発表された研究の中から抽出された7つの関連研究です。

この分析により、運動、特に手の動きとサイクリングが、PD患者の振戦の振幅や頻度を軽減するのに効果的であることが示されました。

全体的には、あらゆる種類のエクササイズを考慮した場合に有意な統合効果が認められましたが、研究間での不均一性が高いことも明らかになりました。

しかしながら、手の動きの練習に限定した場合、不均一性は大幅に低下し、この領域ではより一貫したエビデンスが得られています。

本研究は、運動がPD患者の振戦管理において医学的治療を補完する有益で非侵襲的なアプローチとなり得ることを支持しています。

一方で、メカニズムの理解や運動介入の最適化に向けて、より大規模なサンプルを用いた追加研究の必要性も指摘されています。

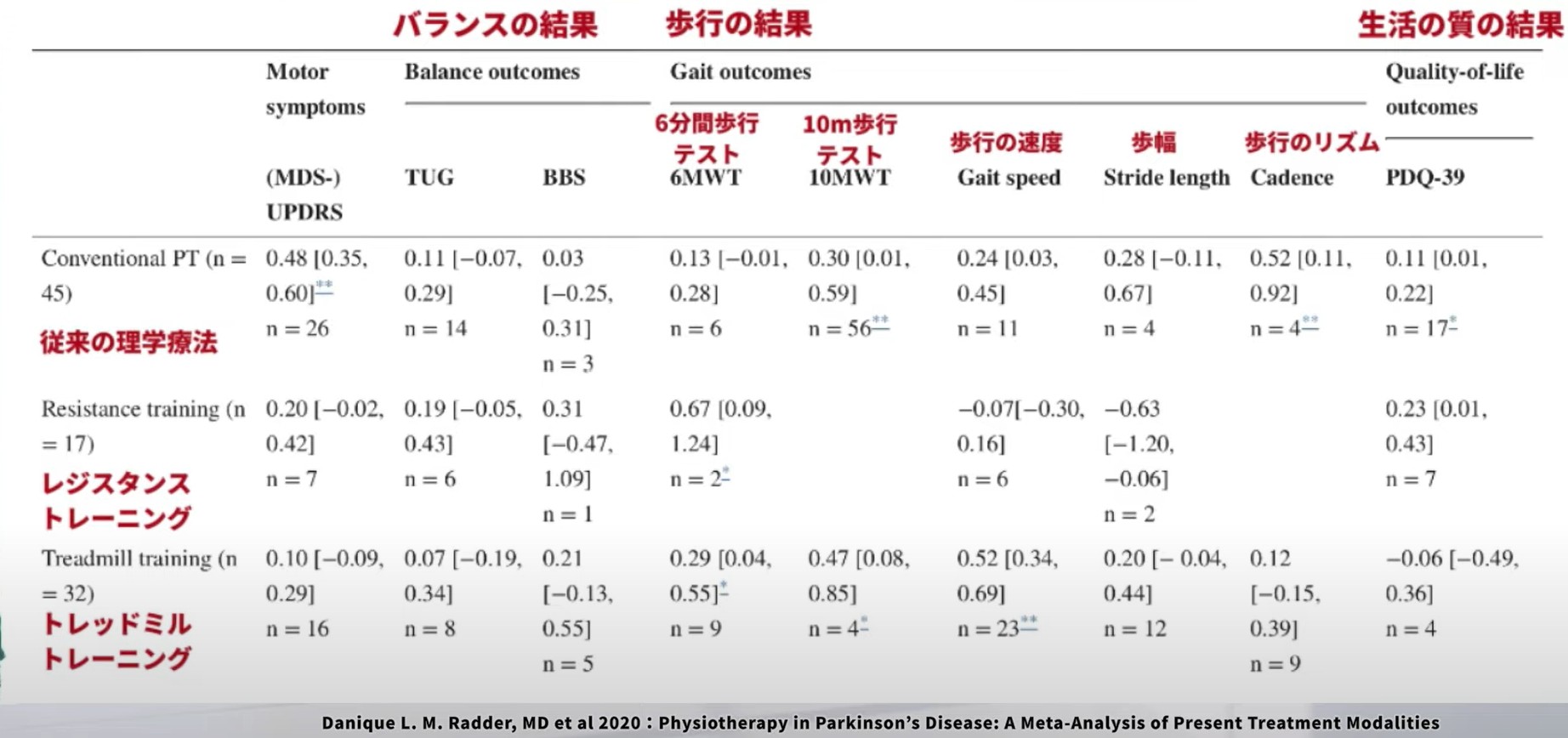

◎ Physiotherapy in Parkinson’s Disease: A Meta-Analysis of Present Treatment Modalities(Radderら, 2020)

Radderらによるこのメタ分析では、パーキンソン病(PD)に対するさまざまな理学療法介入の有効性が評価されています。

この研究には、7,998人の参加者による191件の試験が含まれており、2014年に策定されたヨーロッパのPD理学療法ガイドラインの最新エビデンスによる更新を目的としています。

分析では、理学療法介入を以下のように12種類に分類し、それぞれが運動症状、バランス、歩行、生活の質に与える影響を評価しました:

-

従来型の理学療法、レジスタンストレーニング、トレッドミルトレーニング、武道(例:太極拳)など

結果として、従来の理学療法が運動症状、歩行、生活の質を大幅に改善することが示されました。

また、上記のようなその他の介入法も、運動症状やバランス機能、歩行能力に対して有益な効果をもたらすことが報告されています。

この研究では、方法論の品質評価にGRADEアプローチが使用されており、今後はさまざまな治療法の有効性を直接比較するための研究が必要であることが強調されています。

◆ 新人が陥りやすいミス

◎ 視床の機能を感覚としか捉えていない

視床は多くの領域からの入力を受けます。無動や動作緩慢の症状に対して、硬いからストレッチ、感覚の識別など的外れな介入をすると機能回復が得られません。詳細な評価からプログラムを立案しましょう。

②VAN は運動機能と調整にどのように貢献しているのでしょうか?また、VAN の破壊によりどのような障害が発生する可能性がありますか?

③VAN への血液供給と、それがその機能にとって重要である理由を説明してください。

④前頭前野と大脳基底核を接続する VAN の役割を説明してください。 このつながりは認知プロセスや感情プロセスにどのような影響を与えるのでしょうか?

⑤VAN が接続されているさまざまな皮質領域と、これらの接続が意思決定、感情制御、報酬処理などの機能にどのような影響を与えるかについて考えましょう。

⑥VAN が運動情報、認知情報、感情情報を統合する上で重要なコンポーネントであると考えられるのはなぜですか?

⑦VAN の位置と視床内の他の構造 (第3脳室や内包など) との近さは、画像検査中の識別にどのように役立ちますか?

⑧VAN の機能不全、特に運動能力や協調運動に関連して起こる可能性のある臨床症状や変化にはどのようなものがありますか?

⑨議論された臨床的影響に基づいて、VAN 機能不全に関連する震えやその他の症状を管理するには、どのような種類の演習や介入が有益でしょうか?

⑩視床に関するよくある誤解を振り返ってみると、臨床現場における単なる感覚入力を超えた VAN の役割を考慮することがなぜ重要なのでしょうか?

①VANの主な機能: VAN は、大脳基底核から皮質への運動情報と認知情報を統合および中継する上で重要な役割を果たし、特に運動調整と計画に影響を与えます。

②運動機能への VAN の貢献: VAN は大脳基底核から運動入力を受け取りますが、損傷は中心前回の運動調整と運動計画に影響を与え、固縮やジスキネジアなどの運動障害を引き起こす可能性があります。

③血液供給の重要性: VAN の血液供給は主に後大脳動脈の枝から供給され、その機能と血管損傷に対する脆弱性にとって重要です。

④皮質接続における役割: VAN は前頭前野と大脳基底核を接続し、これらの領域全体の情報を統合することで認知機能と感情プロセスに影響を与えます。

⑤皮質領域とのつながり:VANは外側前頭前野、内側前頭前野、眼窩前頭皮質とリンクしており、認知制御、感情処理、報酬に基づく意思決定をサポートしています。

⑥情報の統合: VAN は運動情報、認知情報、感情情報を統合する鍵であり、運動制御を超えたより広範な神経回路への関与を示唆しています。

⑦画像研究における識別: 内側髄板近く、第 3 脳室および内包に隣接するその位置は、画像研究における VAN の識別に役立ち、解剖学的ランドマークを提供します。

⑧VAN 機能不全の臨床症状: 機能不全は、細かい運動調整の困難、歩行や姿勢の変化、固縮、運動緩慢、安静時振戦を引き起こす可能性があります。

⑨有益な運動と介入: 有酸素運動、抵抗トレーニング、高強度の運動、およびタスク指向のトレーニングは、VAN 機能障害に関連する症状の管理、特に振戦の管理に有益です。

⑩視床に関する誤解: VAN の役割は感覚入力を超えて運動および認知プロセスへの重要な貢献を含み、リハビリテーションにおける的を絞った介入の重要性を強調しています。

視床前腹側核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:問診・評価と課題設定

(病室にて、セラピスト田中先生と石川さんが初めて面談)

田中先生「はじめまして、担当の金子です。今日はリハビリのことを一緒に考えていきましょう。最近、困っていることはありますか?」

石川さん「はい、手の震えがあって……特に食事のときに困るんです。スプーンを使ってもうまく口に運べなくて。」

田中先生「手の振戦があるんですね。実はこの震え、視床の前腹側核という部位と、大脳基底核とのつながりが影響していることがあるんです。視床は運動の滑らかさや調整にも関係していて、そこに障害があると手の震えや動きづらさが出ることがあります。日常生活の中でも、特に食事動作に影響が出ているのはつらいですね。」

石川さん「そうなんです。自分で食べたいんですけど、こぼしてしまうことも多くて。」

田中先生「わかりました。今日はそのあたりを中心に、振戦の程度や体の動きを見せていただきながら評価して、リハビリの計画を立てていきましょう。」

(評価内容:)

-

安静時・動作時・保持時の振戦の有無と程度

-

食事動作の観察(スプーンの持ち方、運び方、口元の安定性)

-

筋緊張、関節可動域の評価

-

姿勢と体幹の安定性

2.リハビリ目標の設定

【リハビリ目標】

-

手指の振戦を軽減し、自分で安全に食事ができるようにする

-

姿勢と動作の安定性を高め、食事動作をスムーズに行えるようにする

3.リハビリの計画と実施

-

ストレッチと柔軟性訓練

→ 頸部・肩関節・上肢の筋緊張緩和と可動域拡大を目的に、ゆっくりとした動きを繰り返す

田中先生「まずは肩や腕の緊張をほぐしていきましょう。ゆっくりと肩を回して、腕を大きく伸ばしてみてください。」

石川さん「こうすると、少し腕が軽くなる気がします。」

-

レジスタンストレーニング

→ 軽量のセラバンドを使って、手首・肘の安定性を向上させる運動を実施

田中先生「次はこのゴムバンドを使って、腕の筋肉に少し刺激を入れていきましょう。手首をゆっくり外側に広げて戻す、を繰り返します。」

石川さん「これなら家でも続けられそうですね。」

-

有酸素運動

→ 自転車エルゴメーターで5分間のペダリングを実施。全身の循環とリズム感を促す

田中先生「少し息が上がるくらいの強さで、ペダルを漕いでいきましょう。無理のない範囲で大丈夫です。」

石川さん「リズムよく動かすって、意外と大事なんですね。」

-

課題指向型トレーニング

→ 実際にスプーンを用いて、水やゼリーをすくい、目標の位置に運ぶ訓練を実施

田中先生「では、スプーンを使ってこのゼリーをすくって、この容器に運んでみましょう。手首や肘の使い方を一緒に調整していきますね。」

石川さん「うまくいくと嬉しいですね。少しずつでも、自分でできることが増えてきそうです。」

4.結果と進展

2週間後の再評価。

田中先生「最近、食事のときの様子はどうですか?」

石川さん「スプーンの震えは完全には止まらないけど、前より安定してきました。少しずつ自分で食べられるようになってきてます。」

田中先生「それは素晴らしいですね。振戦も少しずつコントロールできている証拠です。次は、食事中の姿勢や呼吸も意識しながら、さらに安定させていきましょう。」

石川さん「ありがとうございます。久しぶりに食事が楽しくなってきました。」

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)