【2025年版】一次視覚野の役割とリハビリテーション方法を解説!MRI,CTから視覚認識の改善ポイントとは?

はじめに

本日は一次視覚野について解説したいと思います。この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

一次視覚野とは?

部位

一次視覚野、またはブロドマン領域17は、脳の後頭葉、特に両半球の内側に位置する鳥距溝(ちょうきょこう)に沿って存在しています。この領域は、視覚情報の初期処理を担い、視覚系における最も基本的な受容野の特性を持ちます。

血液供給

一次視覚野(V1)は、主に後大脳動脈(Posterior Cerebral Artery, PCA)の鳥距枝によって血液供給が行われています。この鳥距枝は、後頭葉の内側を走行し、一次視覚野に酸素と栄養を供給します。PCAの血流低下や遮断は、視覚野に深刻な影響を及ぼすことがあります。

神経ネットワーク

視覚情報は、網膜から視神経、視交叉、視路を通り、視床の外側膝状体(Lateral Geniculate Nucleus, LGN)に伝わり、その後、V1へと伝達されます。

V1への入力は、LGNからの情報が大細胞経路と小細胞経路によって分離され、異なる層と副層に投影されます。大細胞経路は動きと低空間周波数の情報、小細胞経路は色と高空間周波数の情報を主に処理します。

V1のニューロンは、特定の視野内の受容野を持ち、エッジ、動き、光の強度のコントラストなど、視覚的特徴を検出するために組織化されています。

病態像

脳卒中

後大脳動脈の虚血性または出血性の脳卒中は、V1への血液供給を損ない、同名半盲(両目の視野の同じ側が失われる)などの視野欠損を引き起こす可能性があります。

皮質盲

V1の両側損傷によって引き起こされる皮質盲は、視覚皮質に起因する視覚喪失です。患者は目と視神経が正常でも視覚を持たない状態になります。この状態は、脳卒中、外傷性脳損傷、その他の神経疾患によって発生します。

てんかん

V1が位置する後頭葉で発生する発作は、幻覚やその他の視覚障害を引き起こします。後頭葉てんかんでは、閃光や視覚的なパターンなど、特定の視覚症状がしばしば観察されます。

画像読解のポイント

後頭葉

後頭葉は脳の最も後方に位置し、主に視覚情報の処理を担います。画像診断では、脳の後部に位置することから識別されます。CTやMRIでは、後頭葉の形態や信号強度の変化を評価することで、視覚機能に関連する病変(梗塞、出血、腫瘍など)の有無を確認できます。

鳥距溝(カルカリン溝)

鳥距溝は後頭葉内側面に位置する深い溝で、一次視覚野(V1)の解剖学的目印として重要です。V1はこの溝の上下に広がり、視覚情報の初期処理を行います。MRIの矢状断や冠状断で鳥距溝を明瞭に観察でき、その周囲の皮質の形態変化や萎縮を評価することで、視覚障害の原因を特定する手がかりとなります。

脳の内側面ビュー

脳の内側面ビューは、左右の大脳半球を正中矢状面で切断した視点であり、鳥距溝や周辺の皮質構造を詳細に観察するのに適しています。このビューでは、脳梁、帯状回、海馬などの内側構造も同時に評価でき、視覚系と他の認知機能との関連性を理解する上で有用です。

機能的MRI(fMRI)

fMRIは、視覚野の機能的活動を非侵襲的に評価できるイメージング手法です。被験者に視覚刺激を与えた際の脳活動の変化をBOLD(Blood Oxygen Level Dependent)信号として捉え、一次視覚野や視覚連合野の機能状態を可視化します。これは、視覚機能障害の病態解明や治療効果の評価に役立ちます。

論文トピック

同名半盲(HH)患者のリハビリテーション:代償戦略とその限界

代償戦略の限界

同名半盲(HH)患者は、視覚情報の損失に対応するために代償戦略を開発しますが、これらの戦略には限界があります。2009年の「Visual Rehabilitation Strategies for Homonymous Hemianopia」では、HH患者の治療法として、プリズム眼鏡、代償性サッカードトレーニング、視覚回復療法が紹介されています。これらの方法は患者の生活の質を改善することを目的としていますが、失われた視野を回復するわけではありません。

代償戦略の課題

-

スキャンと方向転換の効率性の限界

HH患者は、頭や目を回転させて失われた視野をスキャンする戦略を取りますが、通常の視覚スキャンほど効率的ではありません。視覚情報を見逃しやすくなり、ナビゲーションや危険検出が困難になります。 -

読解力への影響

特に右半盲の患者は、読書に大きな困難を感じます。視野が狭いために系統的なサッカード(素早い眼球運動)を行うことが難しく、注視時間が増加し、サッカードの精度も低下します。これにより、読書のスムーズな進行が妨げられます。 -

固視の安定性と精度の低下

眼球運動を代償的に行うことで、固定の安定性が損なわれ、視覚目標に正確に焦点を合わせる能力が低下します。結果として、集中力が必要な視覚的タスクへの影響が生じます。 -

認知負荷と疲労の増加

代償戦略の使用は、通常よりも高い認知負荷を伴います。そのため、患者は精神的な疲労を早めに感じ、日常的な視覚タスクを行う効率が低下する傾向にあります。

バイオフィードバックトレーニング(BT)とリハビリテーション技術

バイオフィードバックトレーニング(BT)などのリハビリテーション技術は、これらの限界を克服するために設計されています。BTは、眼球運動制御と視野の再配置を改善し、残った視覚機能を最適化することを目指します。

このアプローチは、より効率的な代償戦略を指導し、患者の全体的な生活の質を向上させることを目的としています。

リハビリテーション技術の有効性

最近の研究では、リハビリテーション技術の効果が報告されています。2023年の三沢による「Innovative vision rehabilitation method for hemianopsia: Comparing pre- and post audio-luminous biofeedback training for ocular motility improving visual functions and quality of life」では、網膜中心傍の感度、視力、固定安定性、コントラストの改善が示されました。

これらの研究成果は、自然な代償戦略の限界を超え、患者の視覚機能を最大限に引き出すためのカスタマイズされたアプローチの重要性を強調しています。

観察ポイントと臨床のヒント

空間的位置特定

一次視覚野は、物体の空間内での位置を特定する役割を担い、私たち自身や他の物体に対する位置関係を理解する助けとなります。

観察のポイント

- 手を伸ばせるか:コップの水や食べ物、通話ボタンなどに手を伸ばす際、距離や方向を誤る場合、空間定位に問題が考えられます。

- 移動中の障害物の回避:物にぶつかったり、椅子に座ろうとしてうまく座れない場合は、空間定位の問題が疑われます。

- 他者との距離感:会話中に他者との距離を保てない場合、空間定位の困難さが関係している可能性があります。

- 着替えの動作:袖に腕を通す、ズボンに足を入れるなどの動作が苦手な場合、空間定位の障害が影響していることが考えられます。

臨床へのヒント

- 社会的距離認識トレーニング:ロールプレイを通じて、他者との距離を認識する練習を行います。

- 段階的衣服操作トレーニング:簡単な服から始め、ボタンや形が異なるアイテムに移行して、視覚認識のスキルを向上させます。

- 日常動作認識トレーニング:テーブルセッティングや食器棚からの取り出しなどを訓練に取り入れ、視覚的な空間認識を強化します。

関連論文

2023年トマッソ「Spatial Perspective and Identity in Visual Awareness of the Bodily Self-Other Distinction」

この研究では、視覚認識における空間的視点とアイデンティティの役割について調査しています。視覚が自己と他者の区別に果たす役割が強調されています。

方向識別

一次視覚野は、線や端、輪郭の向きを知覚する機能を持ち、環境内のパターンや形状の認識に必要です。

観察のポイント

- パターン認識:柄物の衣服やゲーム盤上の駒の柄を理解するのに苦労する場合、方向識別に困難がある可能性があります。

- 読書の難しさ:文字や単語の向きを認識する際に障害があると、読書に困難を感じることがあります。

- 物理的境界の認識:テーブルの端などを認識できない場合、物理的な境界の識別が困難な可能性があります。

- 装飾要素の認識:写真や壁紙の柄、芸術品を認識できない場合は、方向識別に問題がある可能性があります。

臨床へのヒント

- 環境認識トレーニング:写真の家族を指差して名前を言ったり、部屋の装飾を説明する練習を行います。

- 段階的読解訓練:大きなフォントから始め、進行に合わせて複雑なテキストに移行します。

- 形状・色識別トレーニング:シンプルな形や色から始め、段階的に複雑なパターンに移行してトレーニングします。

関連論文

2021年「Treatment using environmental enrichment for supporting rehabilitation following stroke and other brain injuries which do not get worse over time (non-progressive brain injury)」

このコクランのレビューは、環境を利用した視覚認識のトレーニングが、脳卒中後のリハビリテーションにおいて重要であるとしています。

運動検出

一次視覚野は、視野内での基本的な動きを検出する役割を果たします。

観察のポイント

- 混雑した環境での対応:混雑した場所で方向感覚を失う場合、動きの処理が困難な可能性があります。

- 動きを伴う作業への困難:飛んでくるボールをキャッチするなど、動きの予測を必要とするタスクで困難を感じる場合があります。

- 周辺視野の動きに気づけるか:周辺視野での動きに気づかない場合、安全面でのリスクが考えられます。

臨床へのヒント

- 視覚追跡の訓練:交通機関の通過を観察したり、スポーツ観戦やキャッチボールで目と手の協調を訓練します。

- 動き予測の訓練:テーブルテニスなど簡単な動きを伴うゲームで、動きの予測を鍛えます。

- 周辺視野の訓練:読書や料理中に周囲の動きを認識できるか確認し、周辺視野を使う練習を行います。

関連論文

2019年ラチェル「Effectiveness of Visual Scanning Compensatory Training After Stroke」

脳卒中後の視覚補償訓練の効果を比較し、複合トレーニングの有効性について検討しています。

色認識

一次視覚野は色の違いを区別する役割を果たします。

観察のポイント

- 色彩を認識できるか:色に基づいた指示に従うのが難しい場合、色彩認識の問題が考えられます。

- 色の取り違え:青を緑と誤認するなど、色の区別に困難がある場合、日常生活での混乱が生じる可能性があります。

- カラフルなものへの興味:色彩豊かなものへの関心が低下した場合、色認識に関連する問題が疑われます。

臨床へのヒント

- 識別トレーニング:顕著な色から始め、徐々に微妙な色の違いへと移行し訓練を進めます。

- カードやアプリの利用:色の名前を言うタスクなどを通じて、色の認識力を強化します。

- 明るい色を使った活動:アート制作などでカラフルなものに触れ、色認識の訓練を楽しみながら行います。

関連論文

2022年エリザベス「Rehabilitation of visual perception in cortical blindness – PubMed (nih.gov)」

皮質盲患者の視覚知覚リハビリに関するこの論文では、様々な視覚訓練が色の認識や区別に及ぼす影響について説明しています。

②血液供給: 主に一次視覚野に血液を供給する動脈はどれですか? 脳卒中関連の視覚障害において、これはどのような意味を持つのでしょうか?

③神経経路: 網膜から一次視覚野までの視覚情報の経路を説明してください。 外側膝状核 (LGN) はこのプロセスにどのように寄与しているのでしょうか?

④受容野の特性: V1 のニューロンにおける受容野とは何ですか? それらは視覚にどのように貢献するのでしょうか?

⑤V1に影響する疾患: 一次視覚野の損傷によって生じる可能性のある状態を少なくとも 2つ挙げて、その症状を説明してください。

⑥同名半盲における代償戦略: 同名半盲の患者が開発できる代償戦略にはどのようなものがありますか? これらの戦略が非効率な場合が多いのはなぜですか?

⑦リハビリテーション技術: 視野喪失患者に対するバイオフィードバック トレーニング (BT) などのリハビリテーション技術の原則と目標について説明します。

⑧空間的位置の識別における役割: 一次視覚野は空間的位置の識別にどのように貢献しますか? この分野の機能障害によって影響を受ける可能性のある日常活動の例を挙げてください。

⑨方向識別における重要性: 線とパターンの方向を認識する際の一次視覚野の役割を説明します。 この領域の障害は、読書などの日常生活にどのような影響を与える可能性がありますか?

⑩動きの検出と色の認識: 動きの検出と色の認識における一次視覚野の役割について説明します。 皮質失明やその他の視覚障害を持つ患者のこれらの機能を回復するには、どのようなトレーニングや活動が役立ちますか?

①ブロードマン野 17 の位置と機能: 一次視覚野としても知られるブロードマン野 17 は、脳の後部の後頭葉に位置しています。 主に視覚情報の処理に機能します。

②一次視覚野への血液供給: 一次視覚野は主に後大脳動脈から血液供給を受けます。 この動脈に障害があれば視野欠損を引き起こす可能性があるため、これは脳卒中関連の視覚障害において重要です。

③視覚情報経路: 視覚情報は、網膜から視神経、視交叉、視神経路を通って視床の外側膝状核 (LGN) に伝わり、その後一次視覚野に伝わります。 LGN は、この情報を整理して中継する上で重要な役割を果たします。

④V1 の受容野のプロパティ: V1 の受容野は、視覚刺激に応じてニューロンの活動が変化する視野内の特定の領域です。 これらは、光の強度のエッジ、動き、コントラストを検出するために不可欠です。

⑤V1 に影響を与える病状: 脳卒中誘発性同名半盲や皮質盲などの症状は、一次視覚野の損傷が原因で発生する可能性があります。 これらの症状は、目や視神経が正常であっても、部分的または完全な視力喪失につながる可能性があります。

⑥同名半盲における代償戦略:同名半盲の患者は、失われた視力を補うために頭と目を回転させるなどの戦略を立てることがあります。 ただし、これらの戦略は通常、通常の視覚的スキャンよりも効率が低くなります。

⑦リハビリテーション技術: バイオフィードバックトレーニングなどのリハビリテーション技術は、視野喪失患者の眼球運動制御の改善と残存視覚機能の最適化に重点を置き、全体的な生活の質の向上を目指します。

⑧空間的位置の識別: 一次視覚野は、物体の空間的位置を識別するのに役立ちます。 この領域の障害は、物体に手を伸ばしたり、障害物を回避したりするなど、空間認識を必要とする活動に影響を与える可能性があります。

⑨方向識別の役割: 一次視覚野は、線やパターンの方向を認識するために重要であり、物理的な境界を読んだり識別したりするような活動に不可欠です。

⑩動きの検出と色の認識: 一次視覚野は、基本的な動きの検出と色の認識に関与します。 リハビリテーション活動には、視覚障害のある患者のこれらの機能を改善するために、動く物体の追跡と色の識別に焦点を当てた演習が含まれる場合があります。

一次視覚野を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

初回セッション:評価と課題設定

石川さんは、キッチンでの料理中に器具や食材の識別に戸惑いがあり、物や場所の把握も難しいと感じています。田中先生は、石川さんが安全に料理を楽しめるよう、次の3つのステップでリハビリを進めることを提案します。

田中先生:「今日はキッチンでの料理をテーマに、物の識別や場所の把握を確認しながら、実際の動作も練習していきましょう。」

石川さん:「家で料理するのが好きだったので、リハビリを通じてまた挑戦できるのが嬉しいです。」

リハビリの計画と実施

以下のリハビリを進め、石川さんのキッチンでの自立を支援します。

- 形状や色の識別

- 物や場所の把握

- 実際の動作を通して練習

シーン1: 形状や色の識別

田中先生(石川さんの前にトマトとピーマンを置きながら)

「まずは、これらのトマトとピーマンを見て、色や形の違いをしっかり確認してから手に取ってみましょう。色の違いを感じ取ることも大事です。」

石川さん(戸惑いつつも慎重に見比べる)

「赤いトマトと緑のピーマン…形も少し違いますね。どちらも手に取ってみます。」

田中先生(満足そうにうなずきながら)

「いいですね。次に、ここにある白い砂糖と茶色の塩も見てみましょう。色の違いを確認して、それぞれ手に取ってみましょう。」

石川さん(さらに注意深く見ながら)

「砂糖は白くて、塩は少し茶色いですね。違いが分かりました。」

シーン2: 物や場所の把握(キッチン周り)

(カウンターや棚に配置された調理器具や調味料を指さして確認する石川さん)

田中先生(石川さんに指示しながら)

「次は、キッチン周りの物の位置を覚えましょう。調理器具や調味料がどこにあるか、指で確認してみてください。例えば、こちらに置いた塩とコショウの場所を覚えて、次は手を伸ばして取ってみましょう。」

石川さん(指を使いながら確認し、手を伸ばして調味料を取る)

「塩はここで、コショウは隣にありますね…手を伸ばして、取ることができました。」

田中先生(笑顔でうなずきながら)

「その通りです。場所の把握がスムーズになれば、次に必要な道具や材料をすぐに取り出すことができるようになりますね。」

シーン3: 実際の動作を通して練習

(トマトと包丁を用意し、実際の調理動作に移る)

田中先生(トマトを見ながら、包丁を手に取る)

「今度は、トマトを切ってみましょう。包丁の持ち方に気をつけながら、手を動かしてゆっくりと切っていきます。力を入れすぎず、少しずつ切っていきましょう。」

石川さん(慎重に包丁を手に取り、トマトをゆっくりと切り始める)

「包丁を使うのは少し怖いですが、ゆっくりやってみます。少しずつ切れるようになってきました。」

田中先生(温かく見守りながら)

「焦らず、少しずつ進めていけば大丈夫です。調味料を使うときも、少しずつ量を調整して取り分けてみましょう。必要な分だけ取る感覚を身につけることも大切です。」

石川さん(調味料を慎重に取りながら)

「少しだけ、慎重に使うように心がけます。次第に慣れてきました。」

結果と進展

ナレーション

数週間のリハビリを通じて、石川さんはキッチンでの動作に少しずつ自信を取り戻し、料理への意欲も増してきました。器具や食材の識別、場所の把握、そして調理動作を習得することで、料理の準備がスムーズになりつつあります。

田中先生(満足そうに話しかけながら)

「石川さん、調理器具や食材の扱い方がだんだん上手になってきましたね。次はもう少し複雑な料理に挑戦してみましょうか?」

石川さん(自信を深めて)

「そうですね、少しずつですが、自分でも料理が楽しめるようになってきました。次はもっと難しい料理にも挑戦したいです。」

田中先生(微笑みながら)

「素晴らしいですね!次回は、さらに実践的な料理に挑戦してみましょう。石川さんのペースで進めていけば、必ず上達しますよ。」

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

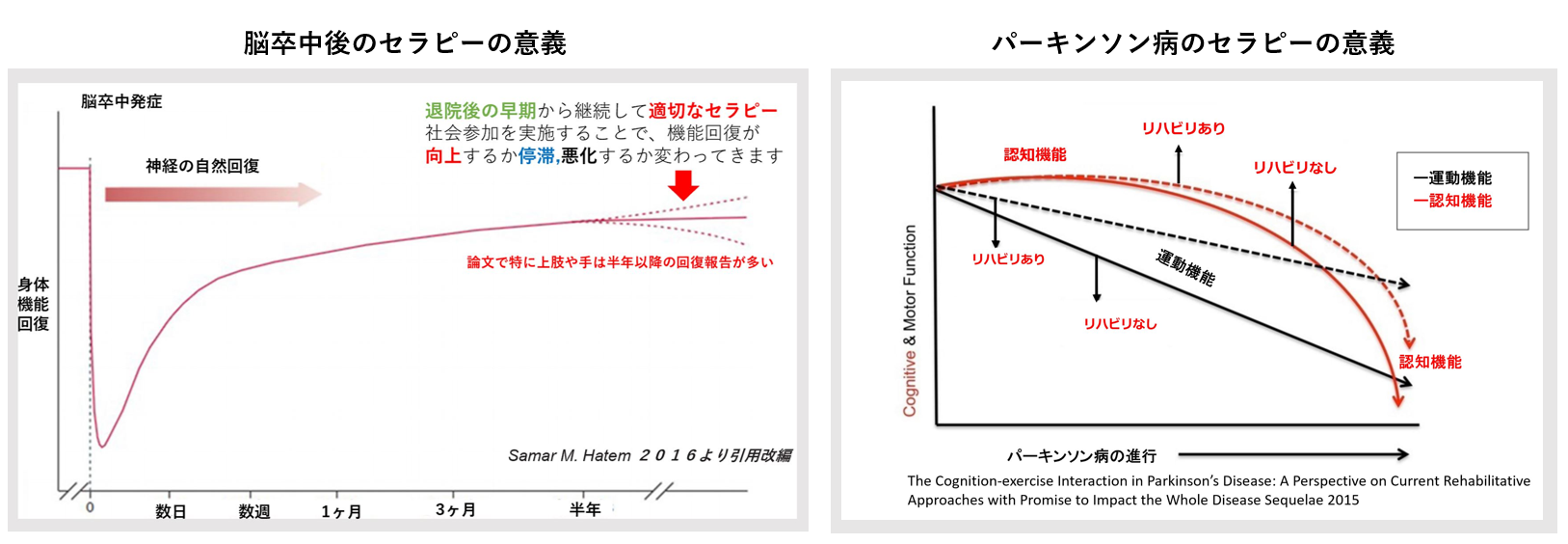

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

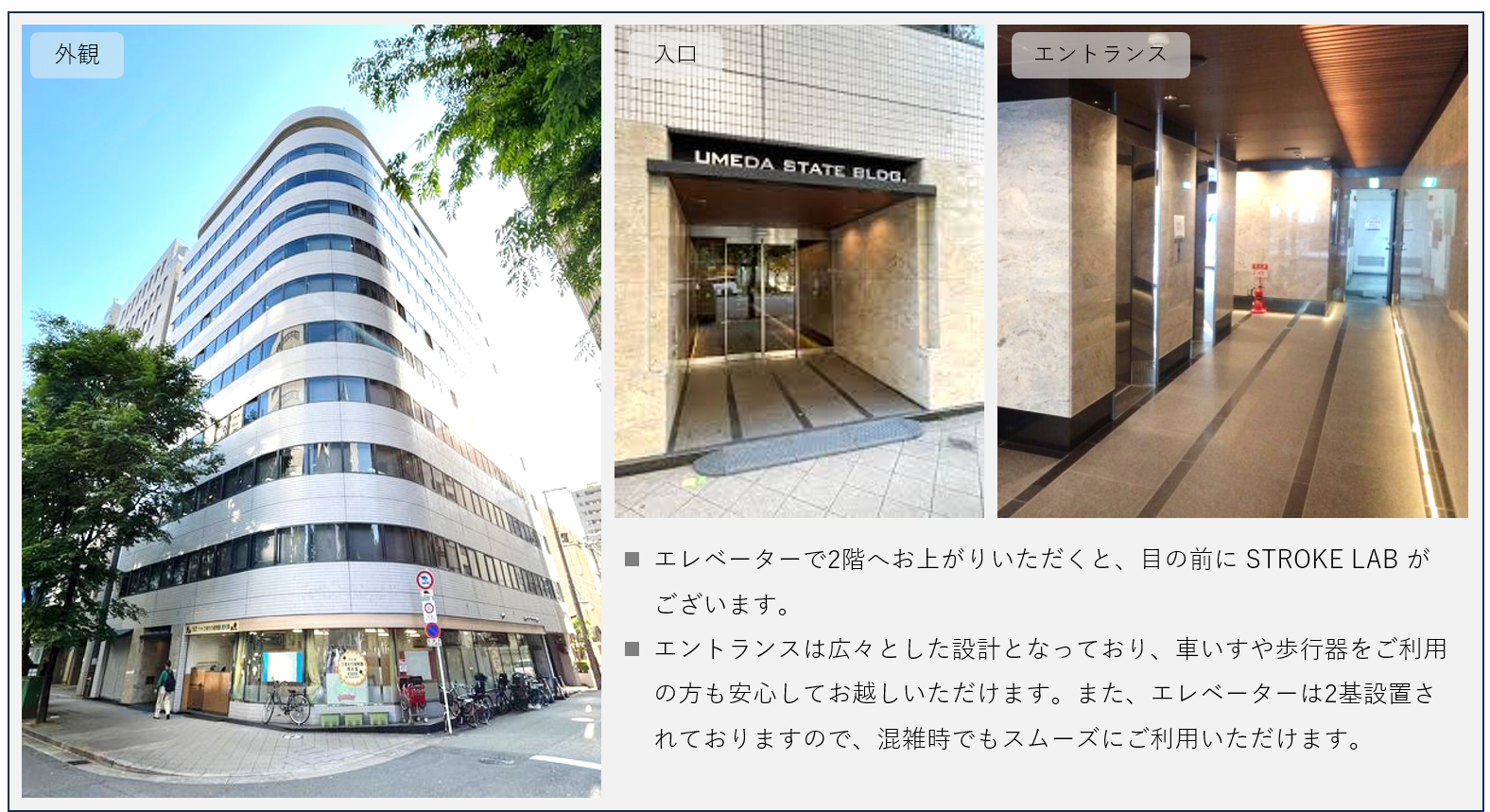

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)