【2025年版】側頭葉内側部の解剖とリハビリ:MMSE評価から、記憶・感情・空間認識を改善する!

はじめに

本日は側頭葉内側部について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

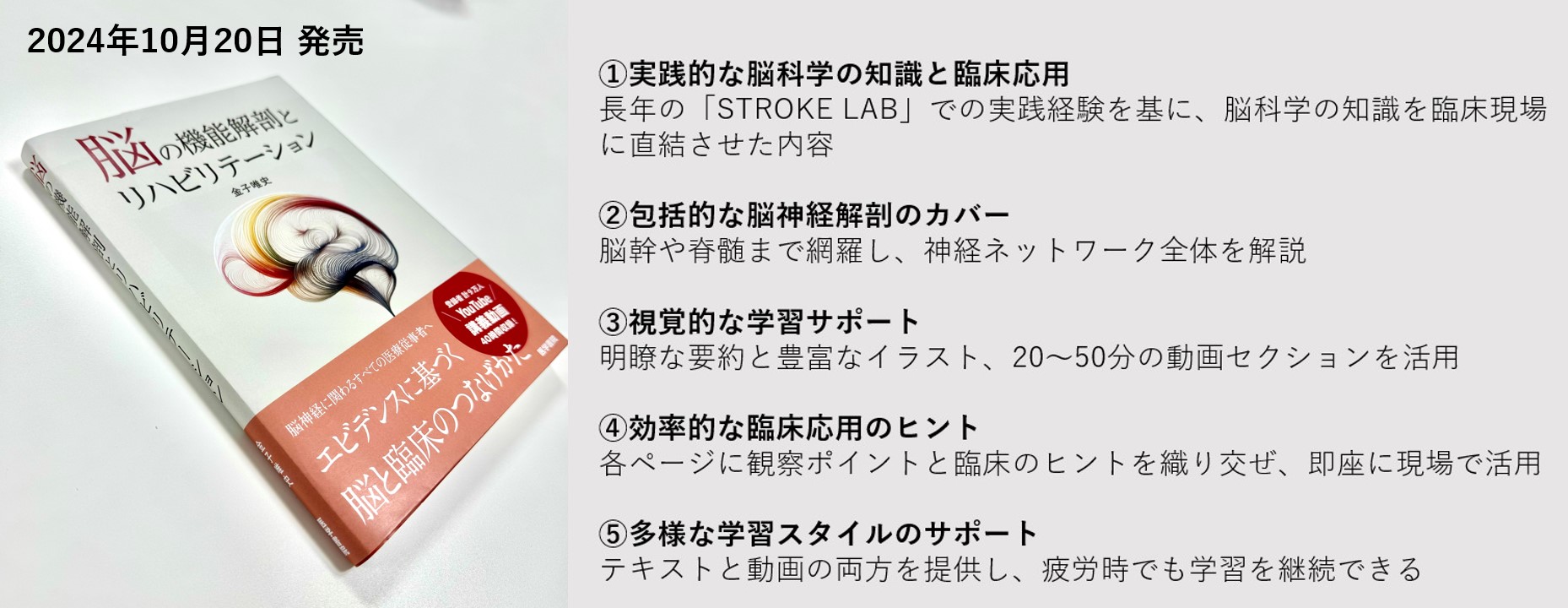

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

側頭葉内側部とは?

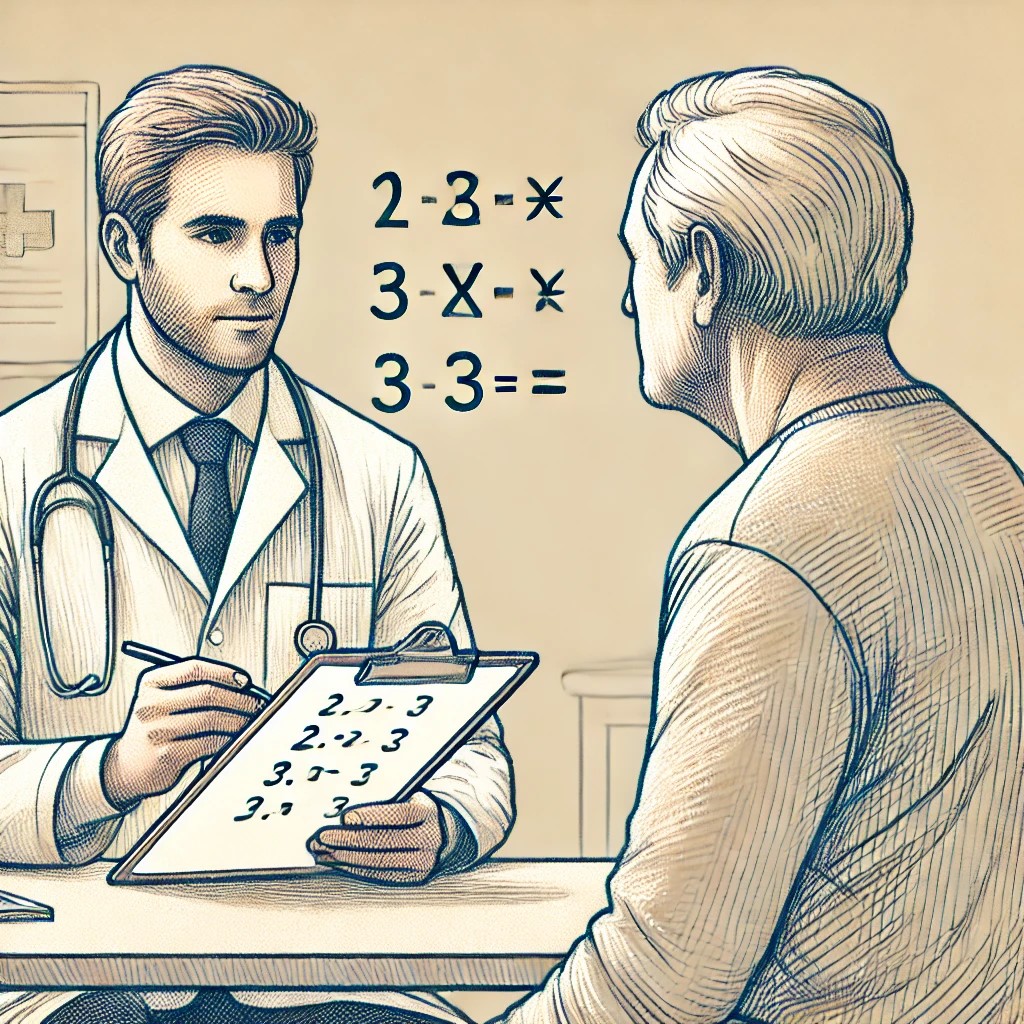

MMSEの概要

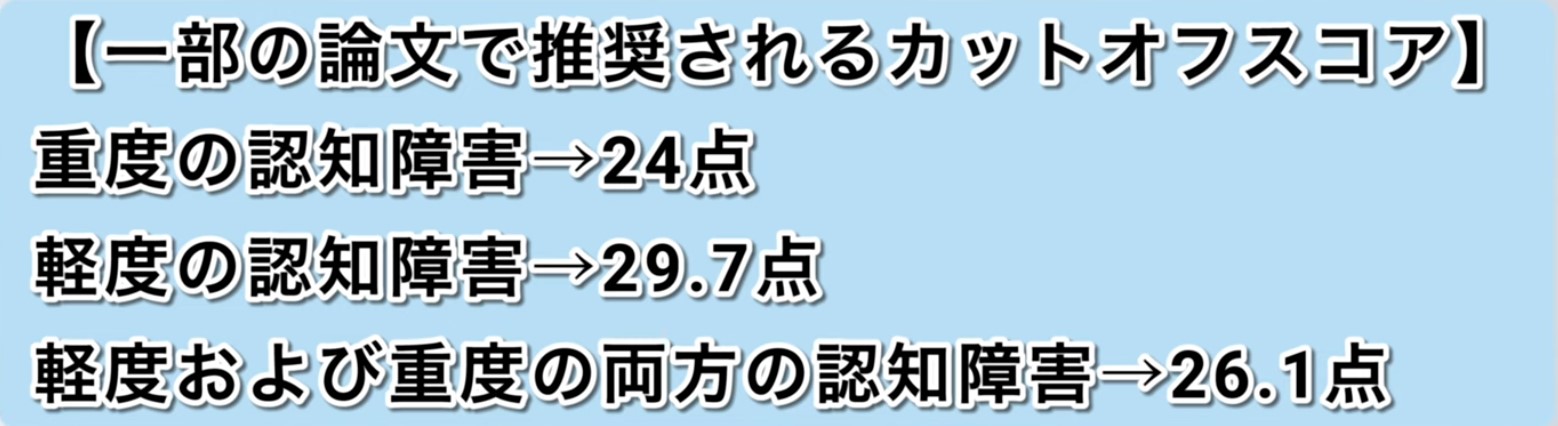

Mini-Mental State Exam (MMSE) は、精神医学、神経学、老年医学の分野でよく使用される認知機能障害のスクリーニングツールです。認知機能の評価や経時的な変化のモニタリングに用いられ、スコアに基づいて認知障害の程度を分類します。

一部の研究では、以下のようなカットオフスコアが提案されています

各検査項目と関与する脳機能

見当識(時間) 5点

- 質問例:「今日は何日ですか?」、「今日は何曜日ですか?」

- 関与部位:前頭葉の前頭前皮質(作業記憶、実行機能)

前頭前皮質は、時間的見当識を担い、計画、意思決定、社会的行動調整にも関与します。

見当識(場所) 5点

- 質問例:「ここは何県ですか?」、「ここは何地方ですか?」

- 関与部位:前頭前皮質、右頭頂葉(空間定位)

場所に対する見当識は、前頭葉と頭頂葉の協調による空間方向の認識に関連します。

聴覚言語記銘 3点

- 質問例:3つの単語を繰り返す。「梅、犬、飛行機」

- 関与部位:海馬(即時記憶の想起)

海馬は新しい記憶の形成とネットワークへの統合に関与します。

注意と計算 5点

- 質問例:100から7を引き算する(100-7=93, 93-7=86, …)

- 関与部位:背外側前頭前野(注意、作業記憶、暗算)

前頭葉の背外側前頭前野は、複雑な認知タスクや暗算に重要な役割を果たします。

再生 3点

- 質問例:「聴覚言語記銘」で覚えた3つの単語を再生。

- 関与部位:海馬、前頭葉(記憶の保持と想起)

記憶の形成は海馬、保持と操作は前頭葉が担います。

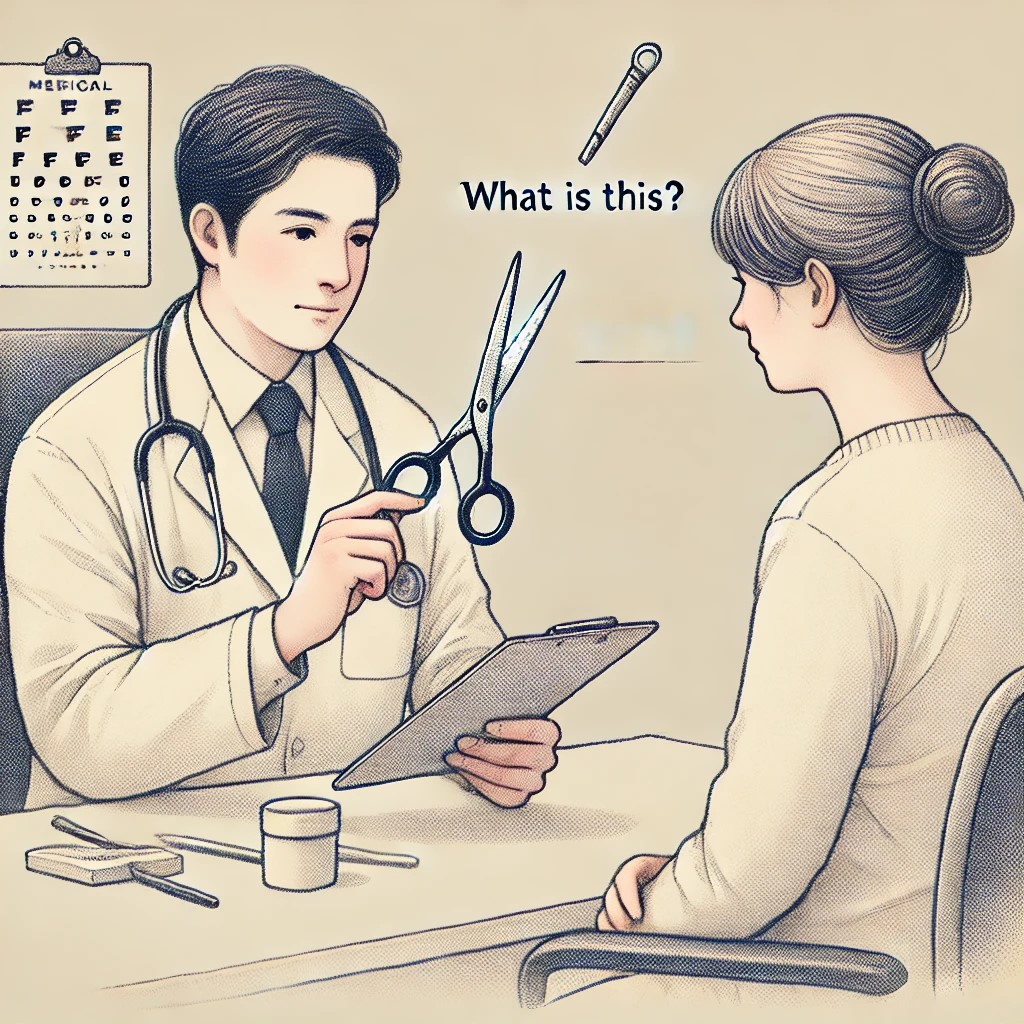

言語(呼称) 2点

- 質問例:「これは何ですか?」(はさみや鉛筆を見せる)

- 関与部位:左側頭葉、ブローカ野、ウェルニッケ野(言語生成と理解)

左側頭葉は物体の呼称に関連し、ブローカ野とウェルニッケ野が言語生成と理解に関与します。

言語(復唱) 1点

- 質問例:「みんなで力を合わせて棒を倒します」

- 関与部位:ウェルニッケ野、ブローカ野、弓状束(言語処理と生成)

ウェルニッケ野とブローカ野間の調整が重要です。これらは弓状束で連絡されています。

言語(理解) 3点

- 質問例:「右手にハンカチを持ち、折りたたんで、質問者に渡す」

- 関与部位:前頭葉、側頭葉(指示理解と実行)

前頭前野は指示の理解とその計画において中心的な役割を果たします。

言語(読字) 1点

- 質問例:「手を握ってください」

- 関与部位:後頭葉、角回(視覚情報と言語情報の統合)

視覚野は文字情報を処理し、角回が言語情報と統合します。

言語(書字) 1点

- 質問例:自由に文章を書かせる。

- 関与部位:前頭葉の運動野、運動前野、補足運動野(書字行動の計画と実行)

書字には、言語処理と運動計画の両方が必要です。

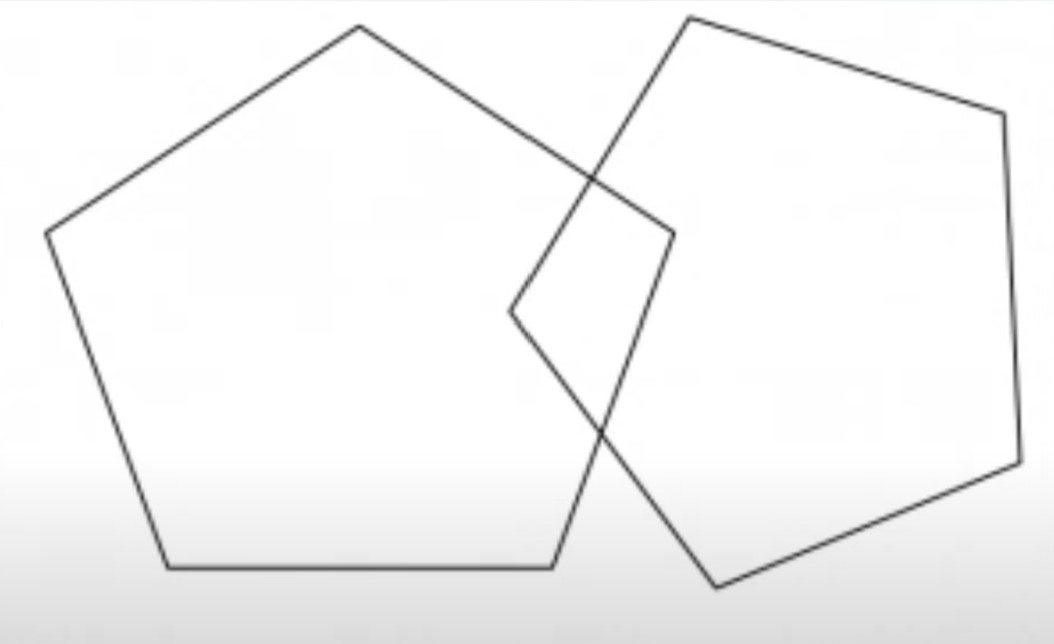

言語(模写) 1点

- 質問例:提示された図形を模写。

- 関与部位:後頭葉、頭頂葉、運動野(視覚処理、空間認識、模写)

視覚情報は後頭葉で処理され、頭頂葉が空間認識に関与します。

MMSEスコアの評価基準

- 正常な認知機能:24~30点

- 軽度認知障害:18~23点

- 重度認知障害:18点未満

このように、MMSEは脳の各領域と機能に基づいた多様な認知能力を評価し、認知機能の低下を検出するために広く使用されています。

観察ポイントと臨床のヒント

① 記憶処理

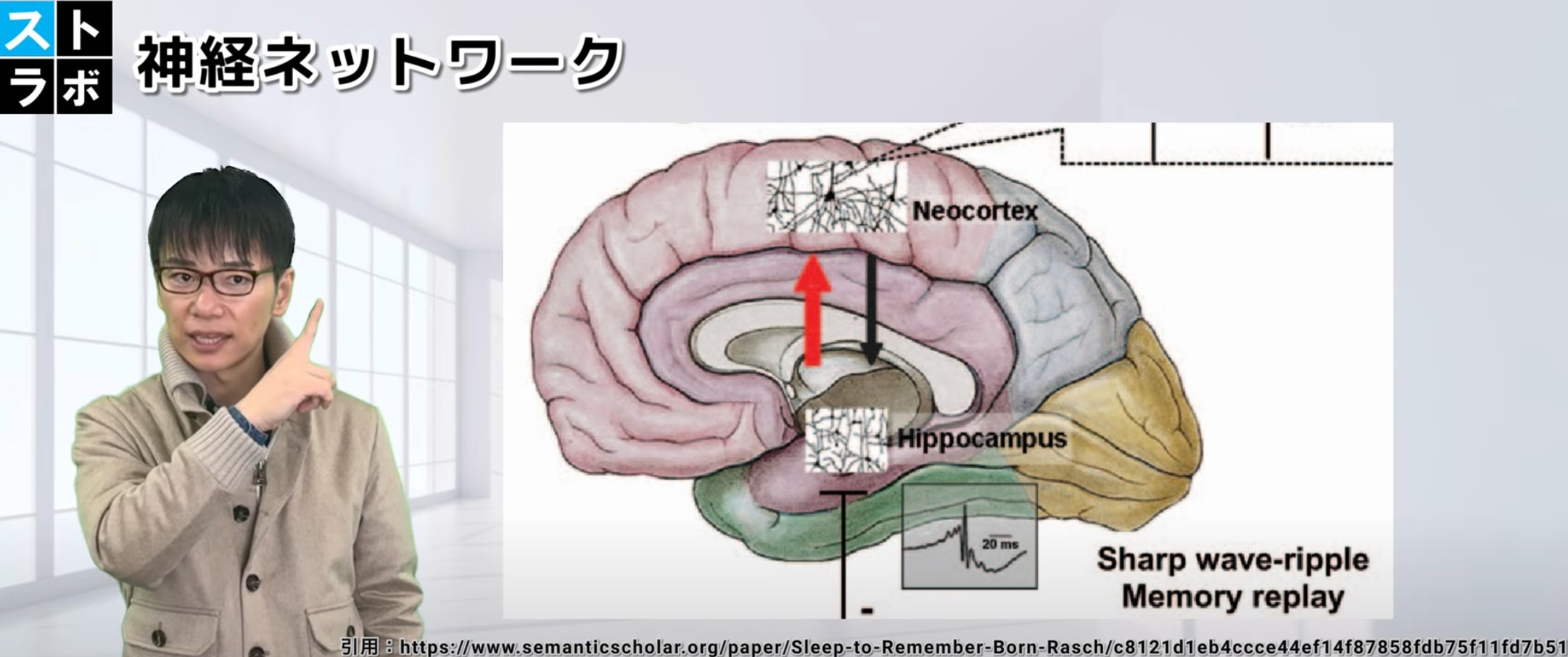

海馬はエピソード記憶(特定の出来事や体験)と意味記憶(事実や情報)の符号化と整理に重要な役割を果たします。

観察のポイント

- 新しい情報を記憶できるか?:朝食の内容や家族の訪問、直前の指示を覚えていられるか確認します。

- 質問を繰り返していないか?:同じ質問を何度もする場合、新しい記憶ができないことが考えられます。

- 見知った顔や場所を認識できるか?:日常的に接するスタッフの顔や病棟内の場所を患者が認識できるか観察します。

- 虚言癖があるか?:記憶を補うために作り話をする場合があります。それが意図的かどうかを見極めます。

- 順序を追えるか?:歯磨きや着替えなど、連続した作業の手順を正しく実行できるかを確認します。

臨床へのヒント

- エラーレス・ラーニング:学習時のミスを避けることで、正確に新しいスキルや情報を教えることが効果的です。

- 環境の整備:邪魔になる要因を排除し、集中できる環境を整備します。

- 段階的指導:新しい情報やスキルを小さなステップに分け、徐々に進めます。

- 即時のフィードバック:正しい行動には即座に肯定的なフィードバックを与え、強化します。

- 記憶サポート:リマインダーやメモを活用し、患者の記憶をサポートします。

論文:

2023クリステン

Errorless, Errorful, and Retrieval Practice for Naming Treatment in Aphasia: A Scoping Review of Learning Mechanisms and Treatment Ingredients

この研究では、失語症リハビリにおける学習メカニズムをレビューし、エラーレスラーニング(Errorless Learning)が患者の学習効果にどのように影響するかを調査しています。

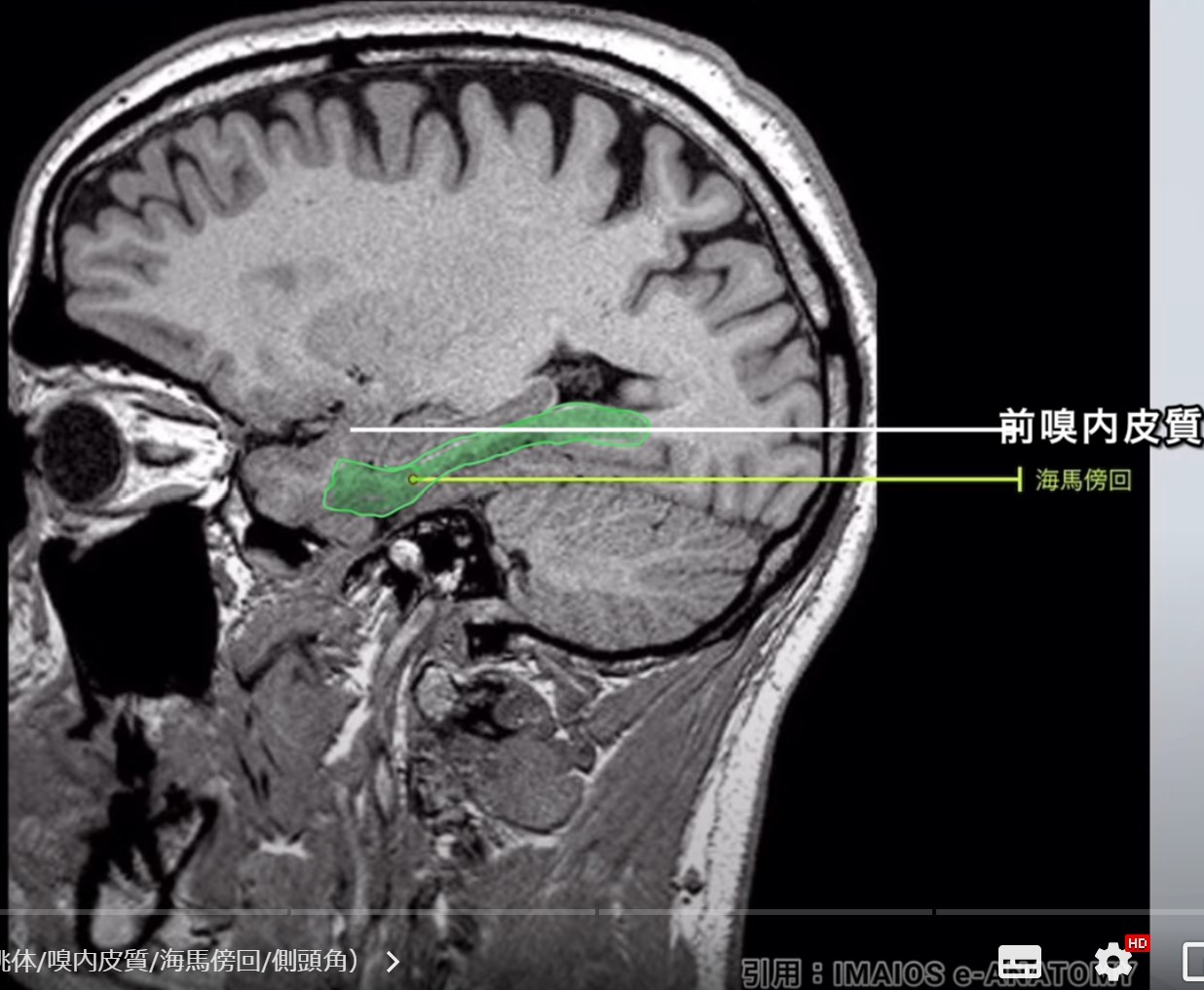

② 空間ナビゲーション

海馬と嗅内皮質は空間記憶とナビゲーションの符号化に関わり、環境の認知マップの作成や場所の記憶に重要です。

観察のポイント

- 頻繁に迷子になっていないか?:見慣れた病棟内で方向感覚を失っていないか確認します。

- 指示に従えているか?:簡単な口頭指示や書面の指示に従えるかを観察します。

- 持ち物の置き忘れが多くないか?:日常的に使用する物を忘れてしまう場合があります。

- 目印に依存していないか?:目印や標識に頼って移動している場合、空間認識の問題を示すことがあります。

臨床へのヒント

- ガイドツアーを繰り返す:病棟のレイアウトや目印を説明しながら患者と歩くことで、認知マップの形成を助けます。

- 視覚的補助:重要な場所に明確な標識を設置し、持ち物にもラベルを付けます。

- 目印の使い方を指導:目印を使うことを指導し、徐々に空間的な関係を認識させます。

- 方向感覚を教える:簡単な指示から複雑な指示まで、患者が段階的に方向感覚を身に付けられるように練習を行います。

論文:

2013シルビア

Virtual reality in neurologic rehabilitation of spatial disorientation

VRトレーニングが神経疾患患者の空間記憶や空間認識に与える影響についての研究で、VRを活用したリハビリが空間ナビゲーション能力に前向きな効果をもたらすことが示されています。

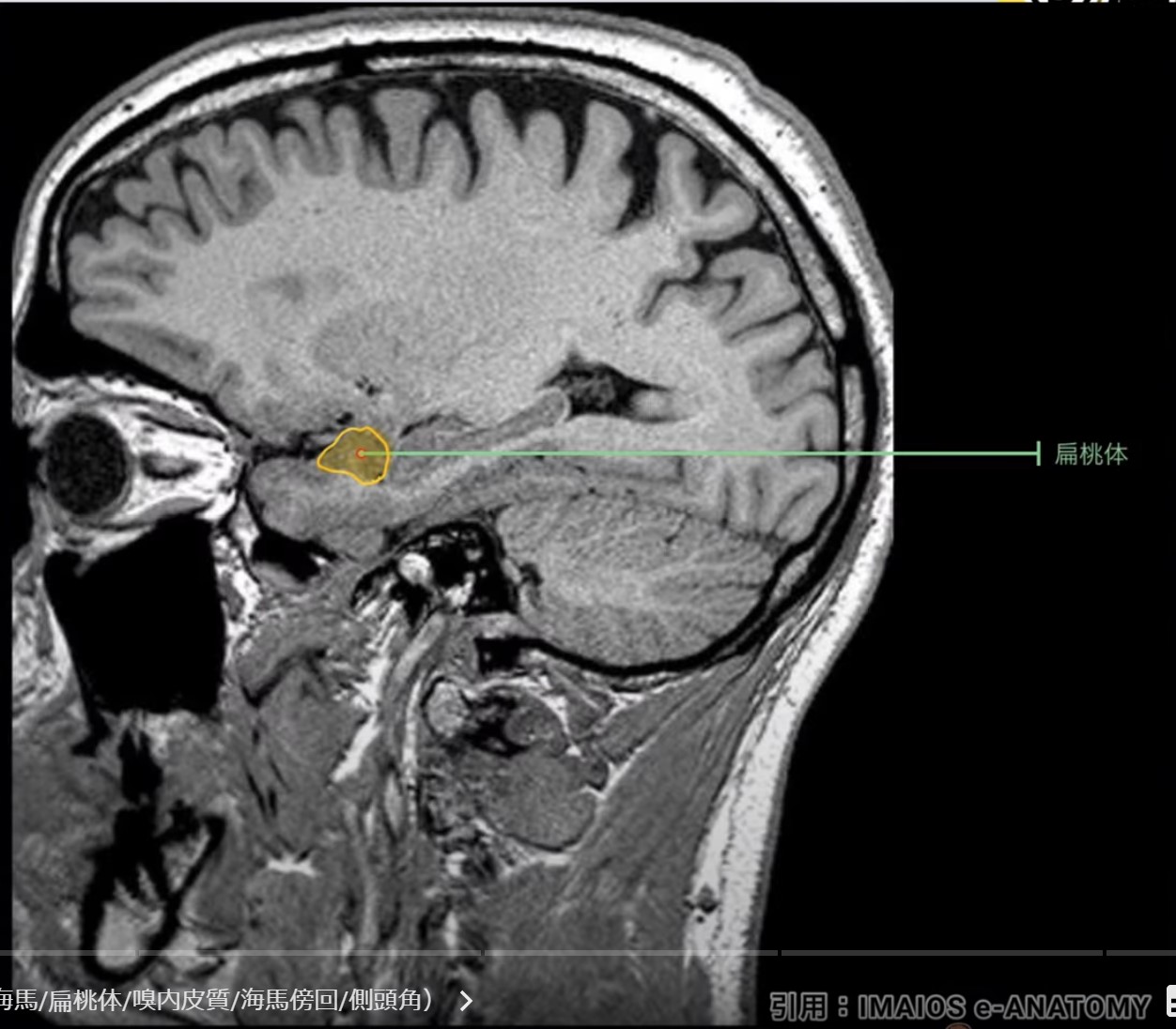

③ 感情処理

扁桃体は恐怖や快楽に関連する感情処理と記憶に関与しています。特に、恐ろしい体験を強く記憶する役割を持ちます。

観察のポイント

- 感情的な反応に異常はないか?:恐怖心を抱くべき状況で冷静すぎる場合、扁桃体機能の低下が考えられます。

- 他人の感情を認識できるか?:特に恐怖や悲しみの表情を認識できるか観察します。

- 感情的な出来事を記憶できているか?:感情的な体験を強く覚えているかどうかを確認します。

- 気分や性格に変化があるか?:過度に怖がったり、不安を抱くことが増えた場合、扁桃体の異常が疑われます。

臨床へのヒント

- 感情制御トレーニング:マインドフルネスや瞑想などを通じて、感情を上手に管理する方法を教えます。

- 認知行動療法:否定的な思考の傾向を理解し、それを変えるためのサポートを行います。

- ポジティブな環境作り:明るい空間や自然の風景を取り入れることで、患者の気分を高めます。

論文:

2023年ジーング

Amygdala downregulation training using fMRI neurofeedback in post-traumatic stress disorder: a randomized, double-blind trial

この研究では、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の患者に対して、扁桃体の活動を低減させるためのトレーニングを行い、その効果を評価しています。

④ 時間統合

内側側頭葉は、出来事や情報を時間的な流れの中で繋げ、連続性のある理解を助けます。

観察のポイント

- 出来事を説明できるか?:朝食を食べた後の出来事を正しく記憶しているか確認します。

- 時間知覚に不一致はないか?:短時間を長く感じたり、その逆をしたりする場合があります。

- 予定通りに行動できるか?:日常生活や予定された活動に対する混乱がないかを確認します。

- 出来事の取り違えがないか?:時間や順序を混同することがないか観察します。

臨床へのヒント

- 予定表の活用:視覚的な予定表を使って、患者の日常的なルーチンを整理します。

- 一貫した日課の確立:規則正しい生活習慣を身につけることで、時間や順序の認識をサポートします。

- 時間知覚のエクササイズ:時間の長さを推定させ、その認識を正確にするトレーニングを行います。

論文:

2022年ヤショダ

Memory rehabilitation: restorative, specific knowledge acquisition, compensatory, and holistic approaches

脳損傷患者に対する記憶リハビリテーションのアプローチを紹介し、記憶障害に対する補償的および修復的なアプローチの有効性について論じています。

新人が陥りやすいミス

① 時間統合に関するミス

視覚的補助を過小評価する

新人は、患者の時間の流れや日常生活の理解を促進するための視覚的補助(予定表、リマインダーなど)の重要性を過小評価することがあります。このようなツールが使われないと、患者は日常のスケジュールや予定に混乱し、時間統合の問題が悪化する可能性があります。

日課の変更による混乱を招く

患者のルーチンや日課が突然変更されることで、患者は混乱し、時間に対する認識がさらに不安定になる可能性があります。新人は、日課の変更がどのような影響を与えるかを十分に理解し、慎重に対応する必要があります。

② 空間ナビゲーションに関するミス

説明不足による混乱

病院の環境が新しく不慣れな患者にとって、十分な説明がない場合、不安や混乱を引き起こすことがあります。新人は、患者が病室内や施設内を歩く際、環境に適応できるように適切で詳細な説明を行うことが必要です。

環境案内を軽視する

病院の案内が不足していると、患者は方向感覚を失い、見当識障害や不安が強くなります。患者が安心して環境に適応できるよう、しっかりとした案内と説明を心がけることが重要です。

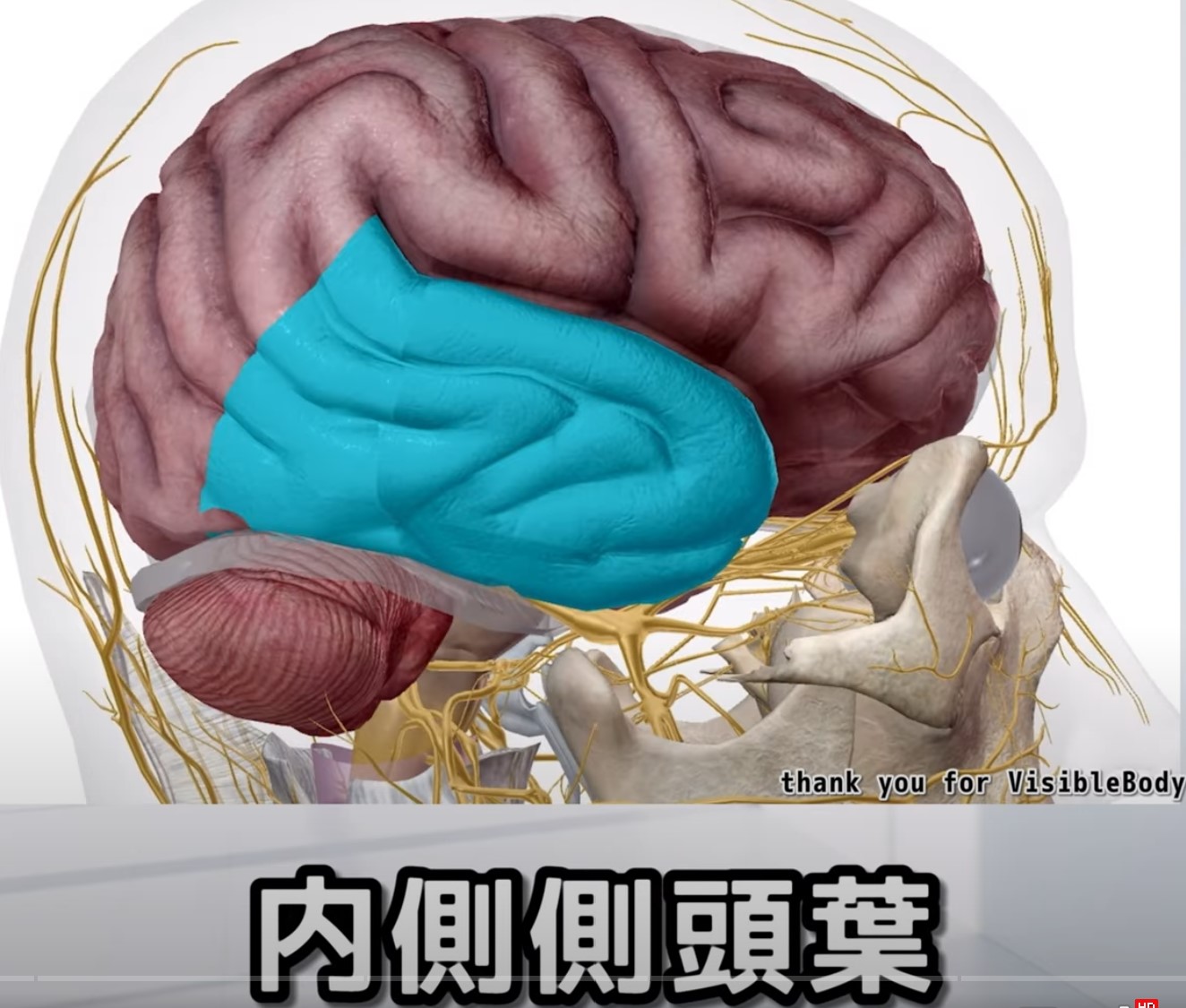

内側側頭葉の解剖学: 内側側頭葉にある 4 つの主要な構造は何ですか?

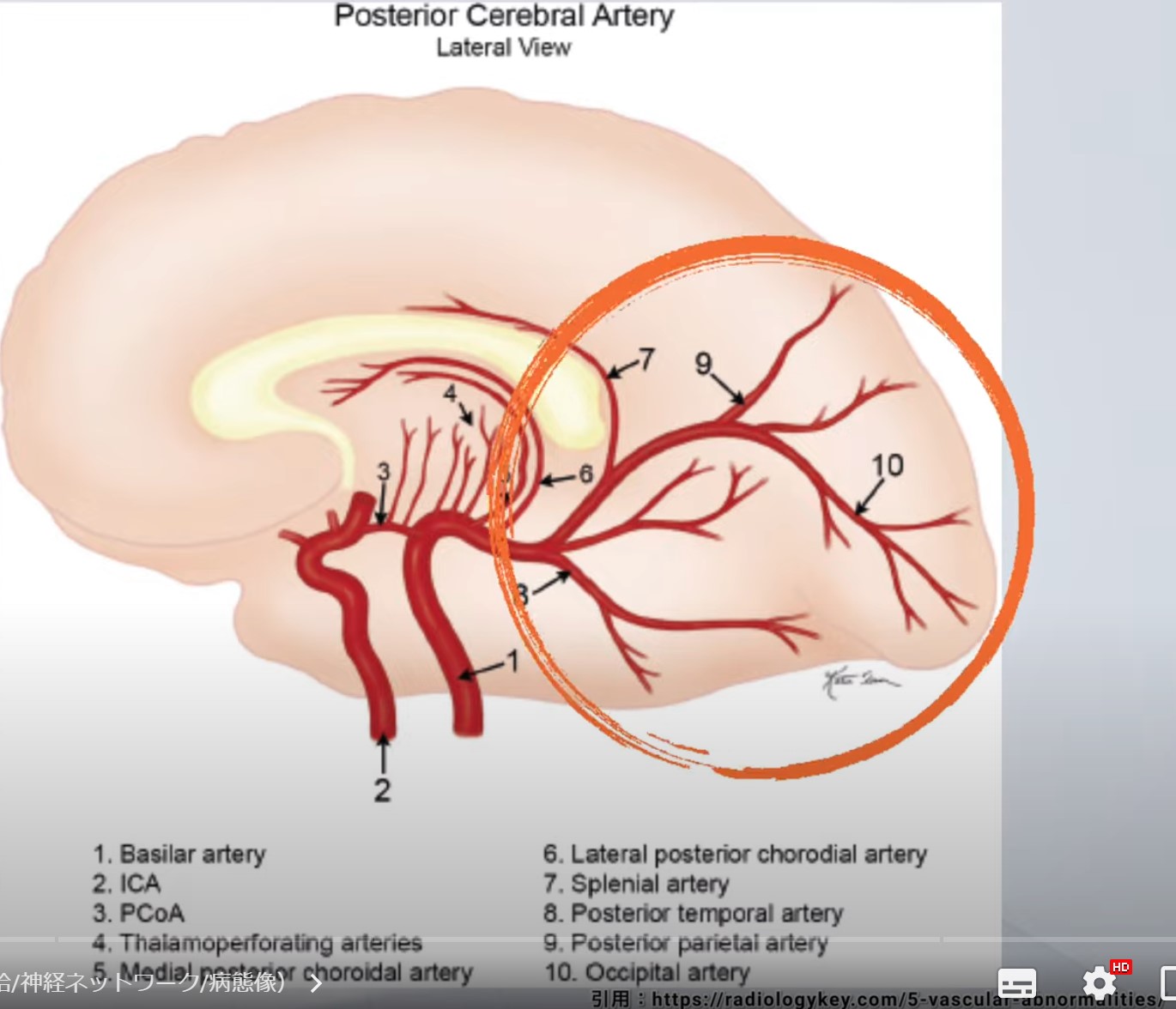

内側側頭葉への血液供給: 内側側頭葉への主な血液供給源はどの動脈ですか?

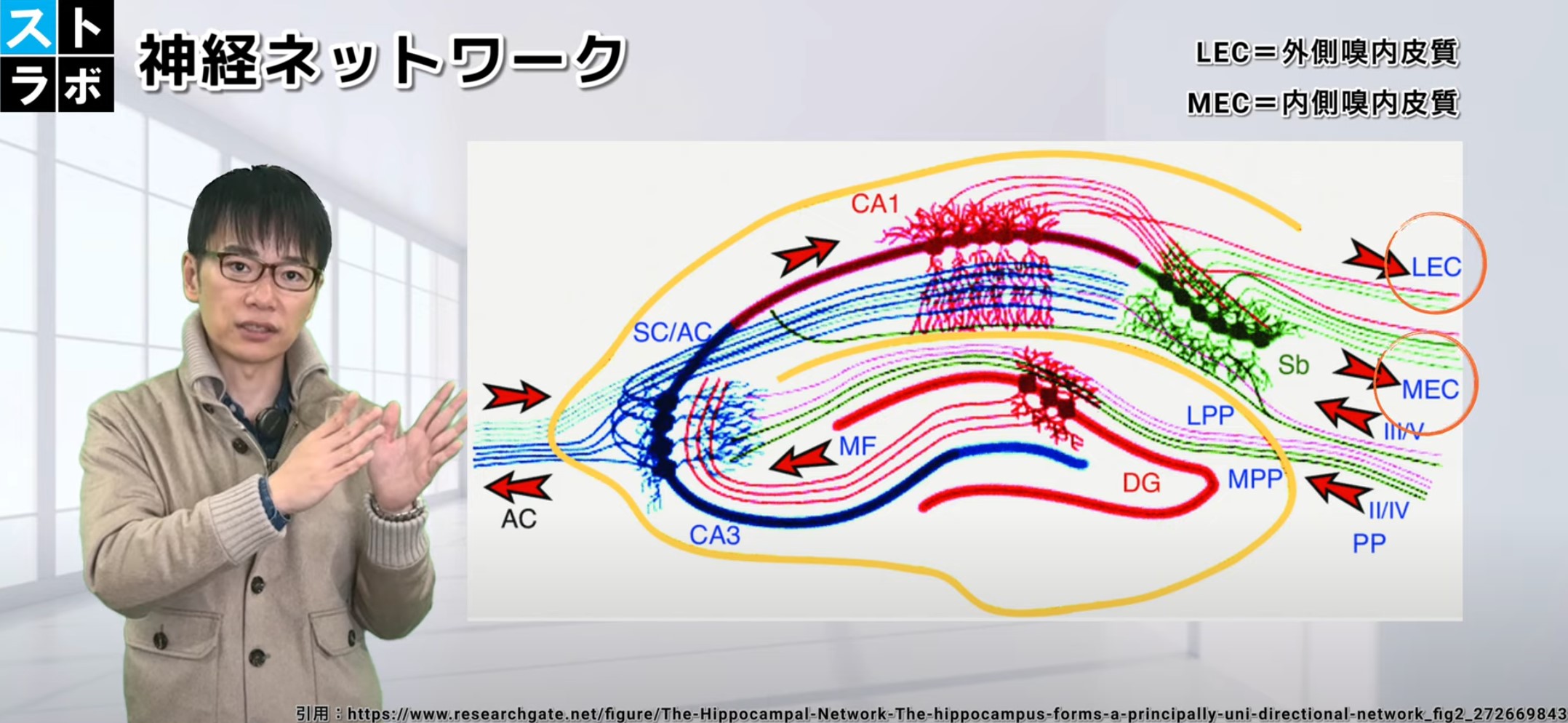

嗅内皮質と海馬: 海馬に関連した嗅内皮質の役割について説明します。

神経障害: 通常内側側頭葉で始まる神経障害を 2つ挙げてください。

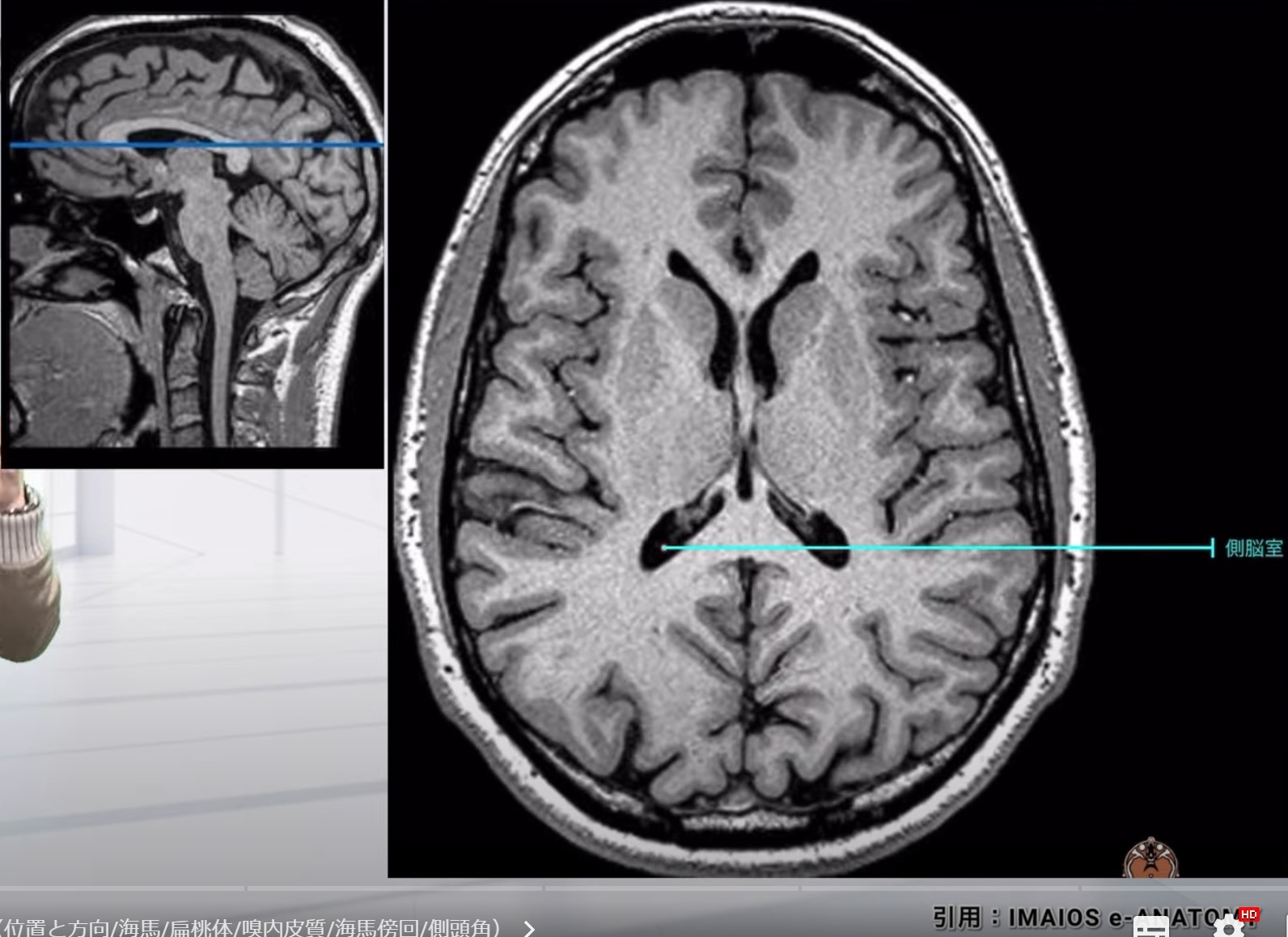

MRI/CT スキャンの識別: アキシャル MRI または CT スキャンで海馬をどのように識別できますか?

Mini-Mental State Exam (MMSE): 軽度認知障害を示す MMSE スコア範囲はどれですか?

海馬における記憶処理: 記憶処理における海馬の主な機能は何ですか?

扁桃体の役割: 扁桃体は感情の記憶にどのように寄与するのでしょうか?

空間ナビゲーション障害の臨床実践: 空間ナビゲーション障害患者の治療に使用される 2 つの重要な戦略は何ですか?

感情調節トレーニング: 扁桃体機能不全の患者の高揚した感情や不安を管理するにはどのような種類の治療法が推奨されますか?

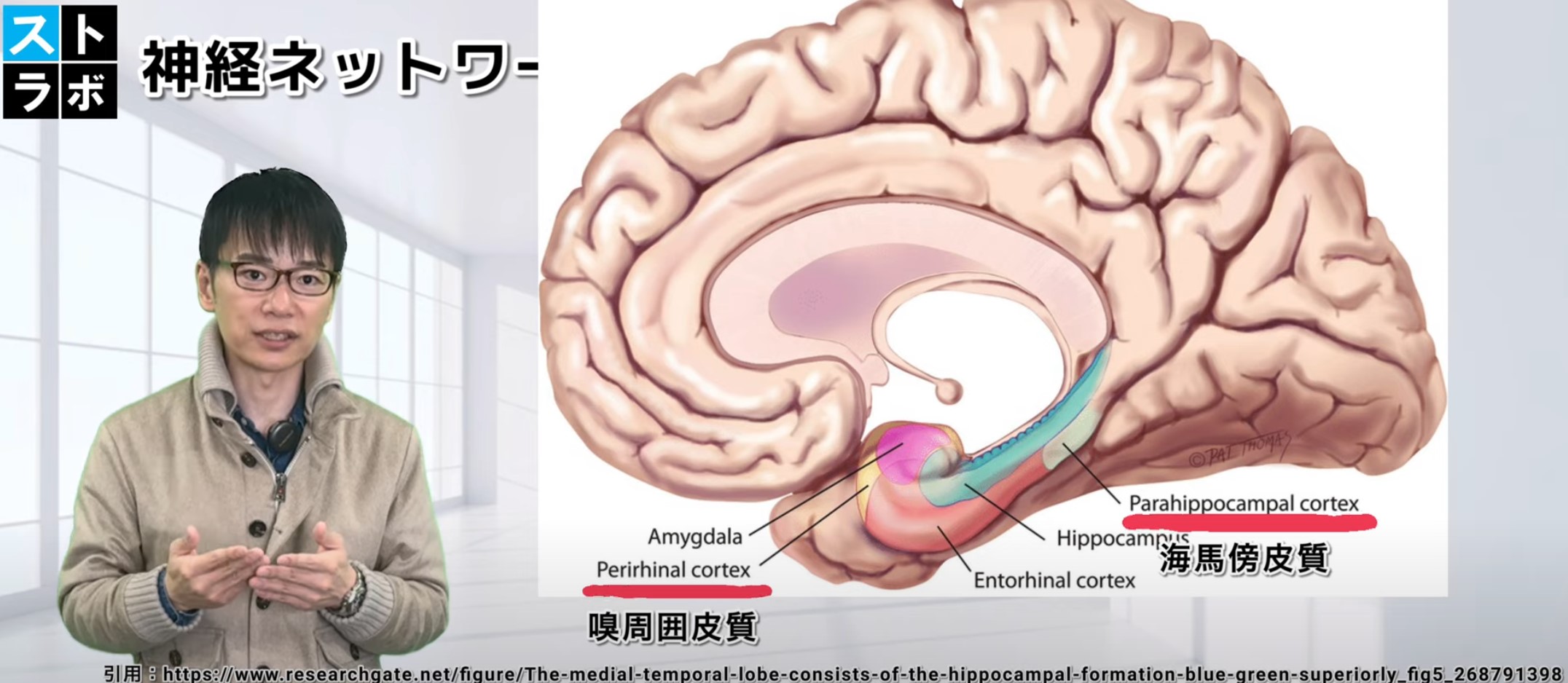

内側側頭葉の解剖学: 内側側頭葉には、海馬、扁桃体、嗅内皮質、および海馬傍回が含まれています。 これらの構造は、記憶、感情処理、空間ナビゲーションに関与しています。

内側側頭葉への血液供給: 内側側頭葉への主な血液供給源は、P2 枝と海馬枝を含む後大脳動脈 (PCA) であり、前脈絡膜動脈および前側頭葉からの追加の寄与も伴います。 中大脳動脈 (MCA)。

嗅内皮質と海馬:嗅内皮質は、海馬と新皮質の間の主要なインターフェースとして機能し、さまざまな皮質領域から入力を受け取り、海馬に情報を送信することにより、記憶処理とナビゲーションにおいて重要な役割を果たします。

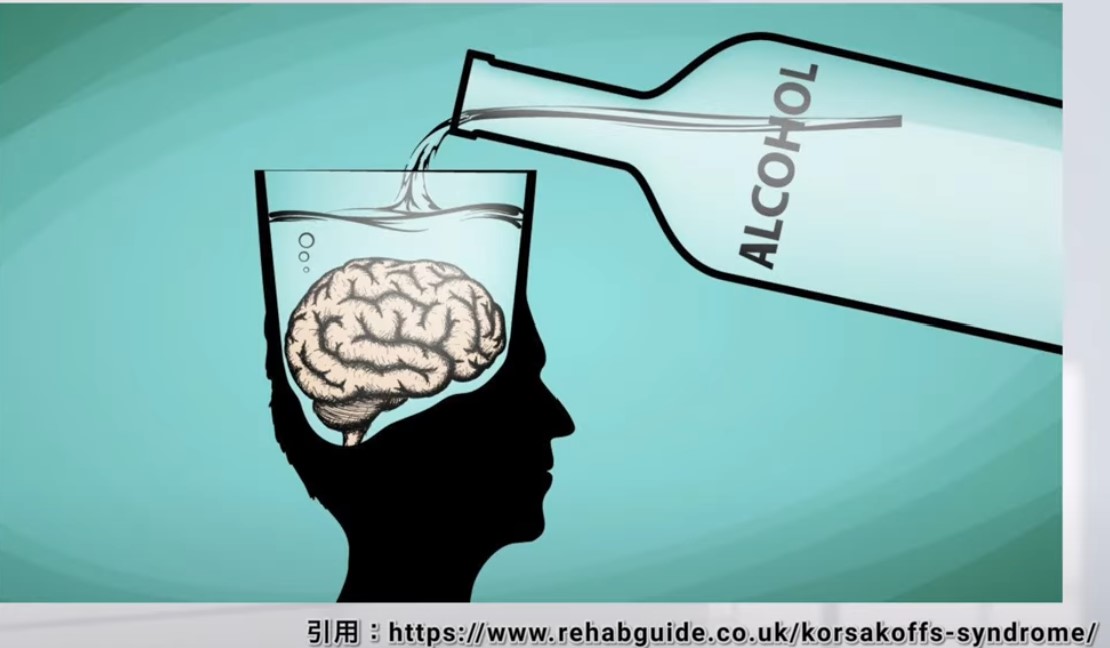

神経障害: アルツハイマー病と側頭葉てんかんは、通常、側頭葉の内側で始まり、特に嗅内皮質や海馬などの領域に影響を与える 2 つの神経障害です。

MRI/CT スキャンの識別: アキシャル MRI または CT スキャンでは、海馬は側頭葉内のタツノオトシゴの形をした構造として見えます。 冠状面から見ると、その内部構造により特徴的な「海馬の指状構造」が見られます。

Mini-Mental State Exam (MMSE): 軽度認知障害を示す MMSE スコア範囲は 18 ~ 23 点です。

海馬における記憶処理: 海馬は主に、新しい記憶の形成、特に短期記憶を長期記憶に統合し、それらを知識のネットワークに結び付ける役割を担っています。

扁桃体の役割: 扁桃体は、感情の処理と感情の内容と記憶、特に恐怖と喜びに関連した記憶の統合に関与しています。

空間ナビゲーション障害の臨床実践: 空間ナビゲーション障害を治療するための戦略には、患者が自分の環境の認知地図を作成できるようにガイド付きツアーを提供したり、視覚補助やラベルを使用して方向感覚を支援したりすることが含まれます。

感情調節トレーニング: 認知行動療法 (CBT) は、患者、特に扁桃体機能不全のある患者の高揚した感情や不安を管理するために推奨されます。 この療法は、患者が自分の否定的な思考パターンを理解し、変えるのに役立ちます。

側頭葉内側部を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

初回セッション:評価と課題設定

田中先生は、入院したばかりの石川さんの病室に入ると、部屋が少し暗く、不安な様子で座っている石川さんに声をかけました。

「石川さん、こんにちは。今日は少しお話をして、今後のリハビリについて一緒に考えていきましょう。」

「こんにちは、田中先生…。正直、まだ慣れていなくて、少し不安です。病院の中で迷っちゃったり、予定もよくわからなくて…。部屋に戻るのも大変で。」

田中先生は、石川さんが院内で迷いやすいことや、スケジュールの管理に苦労していることを把握しました。さらに、石川さんの部屋が暗く感じられることも、不安の一因になっていると考えました。

「わかりました、石川さん。院内のことや日常の予定について、もう少しサポートが必要ですね。それに、部屋の雰囲気も明るくできるように工夫しましょう。まずは、あなたに合ったリハビリの計画を一緒に作っていきますね。」

総合評価とリハビリ目標の設定

石川さんの初回評価から、以下の課題が明らかになりました:

- 空間ナビゲーション: 病院内で迷うことが多く、方向感覚の混乱を感じている。

- 時間統合と予定管理: 日常のスケジュール管理が難しく、混乱が生じている。

- 不安感の表出: 環境に慣れていないため、不安が強く、精神的に不安定な状態。

田中先生は、これらの課題をもとに、石川さんのリハビリ目標を設定しました。

「石川さん、まずは院内で安心して移動できるようにすること、そして日々の予定がスムーズに管理できるようにサポートしていきます。不安を軽減して、もっと快適に過ごせるように一緒に頑張りましょう。」

リハビリの計画と実施

田中先生は、以下のリハビリ計画を立て、石川さんと共有しました。

- 空間ナビゲーションの強化

「まず、病院の中で迷わないようにしましょう。今日から少しずつ院内を歩いて、重要な場所を覚えていきます。目印をつけて、わかりやすくする工夫もしていきますね。」

田中先生と一緒に石川さんは病棟を歩きながら、ナースステーションや食堂、トイレなどの重要な場所を確認していきました。

「ここはナースステーションです。迷ったらいつでもスタッフに声をかけてくださいね。」

「はい、覚えました。でも、まだ少し不安です…。」

「大丈夫ですよ、ゆっくりで構いません。目印を使って、一緒に練習していきましょう。」

- 時間統合と予定管理のサポート

「次に、毎日の予定を整理しましょう。視覚的な予定表を作りますね。これを見れば、何をするべきかがすぐわかるようになります。」

田中先生は、石川さんの1日のスケジュールを簡単に示した視覚的な予定表を作成しました。

「これで、朝起きてからの予定が一目でわかります。朝食、リハビリ、昼食、午後のリハビリの時間が確認できるので、少しずつ慣れていきましょう。」

「予定がわかると安心します。これで、どんな予定があるのかがはっきりしてきました。」

- 不安感の軽減

「石川さんの不安を少しでも軽減するために、部屋の雰囲気をもっと明るくしてみましょう。光や色が気分に大きな影響を与えることがあるんです。」

「どうすればいいですか?」

「まず、窓からしっかり光を取り込むことと、明るめの照明を使いましょう。それから、お気に入りの風景の写真や植物を飾るのも効果的です。そういったものが目に入るだけでも、気持ちが和らぐことがありますよ。」

「確かに、部屋が少し明るくなると気分も変わるかもしれません。植物もいいですね、置いてみます。」

「リラックスできる環境を作ることで、不安が少しでも軽くなると思います。あとは、深呼吸や簡単なストレッチも役立ちますよ。」

田中先生は、深呼吸のやり方を教え、石川さんはゆっくりと呼吸に集中しました。

「少し落ち着いてきました。部屋も明るくしてもらって、気分が軽くなった気がします。」

「よかったです、石川さん。これからも続けて、少しずつ不安を減らしていきましょう。」

結果と進展

数週間後、田中先生は石川さんに進展が見られることを確認しました。

「石川さん、最近の様子はどうですか?」

「以前よりは迷わなくなりました。目印や予定表のおかげで、少しずつスムーズに動けるようになってきました。部屋も明るくなって、不安も少し和らいでいます。教えてもらった呼吸法も役立っています。」

「素晴らしいですね。少しずつ自信がついてきている証拠です。この調子で焦らず進めていきましょう。」

石川さんは、院内での移動や予定管理が以前よりも安定し、不安感も徐々に軽減してきました。次のステップでは、より高度な自立生活に向けた訓練を開始する予定です。

このように、初回からリハビリを進め、石川さんは確実に進歩していきました。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

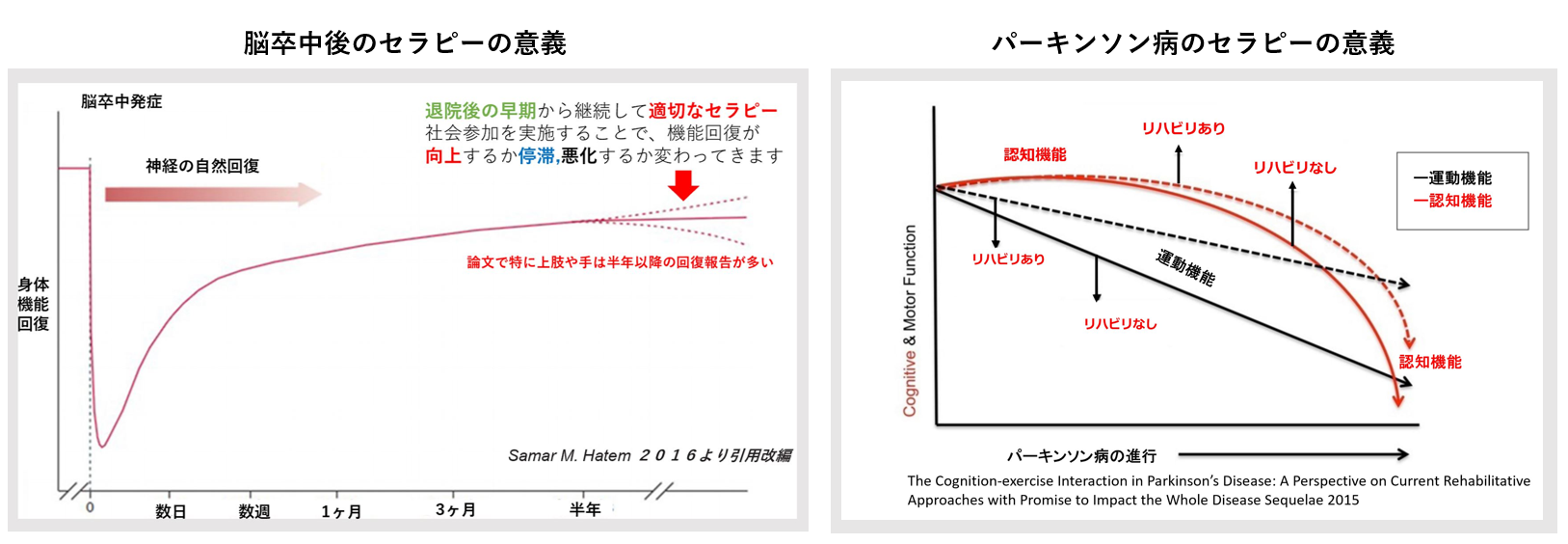

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

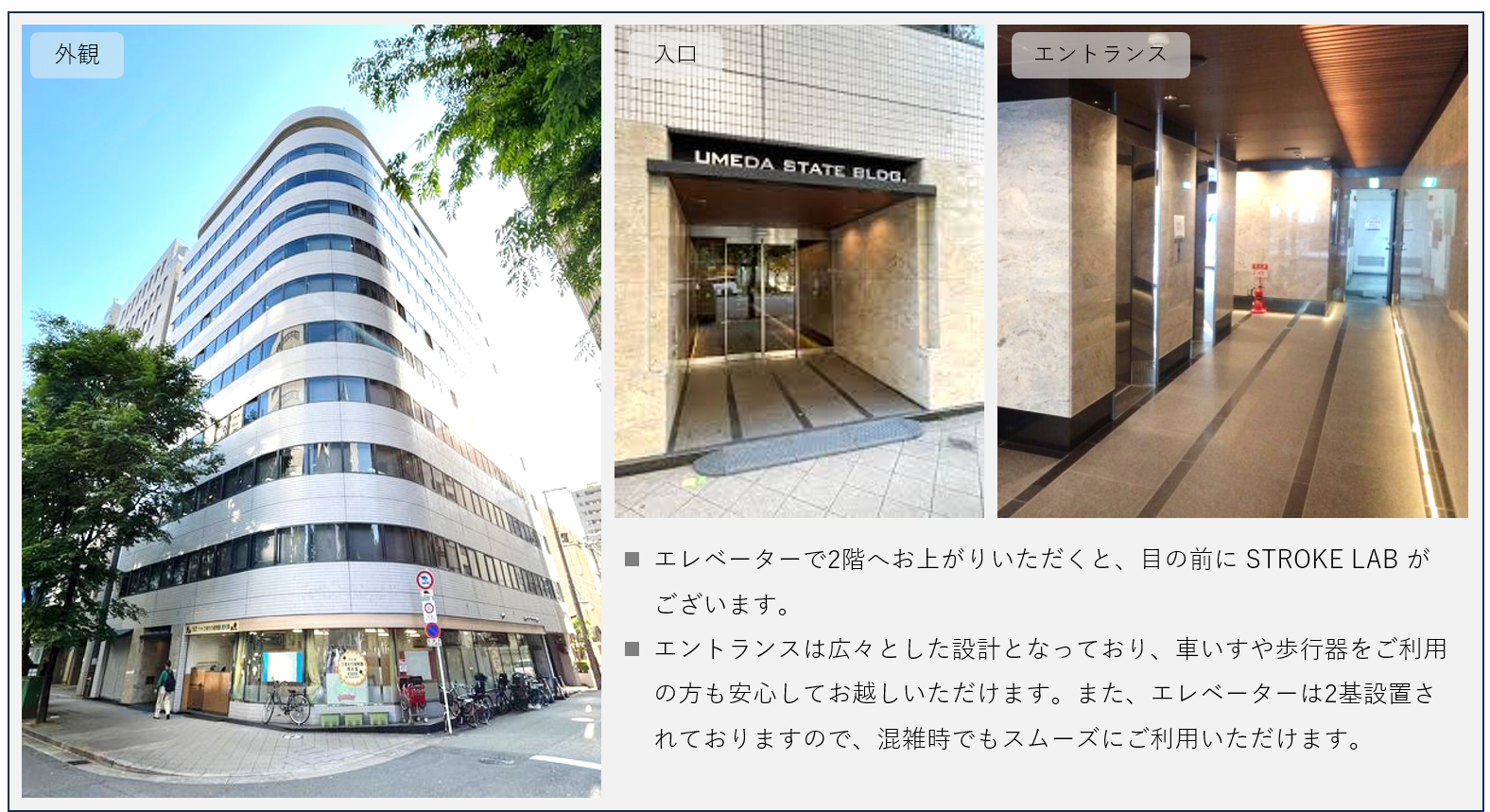

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)