【2024年最新】BESTest(ベステスト)とMini-BESTest(ミニベステスト)との違いについて解説します。

ベステスト【Bestest】とは

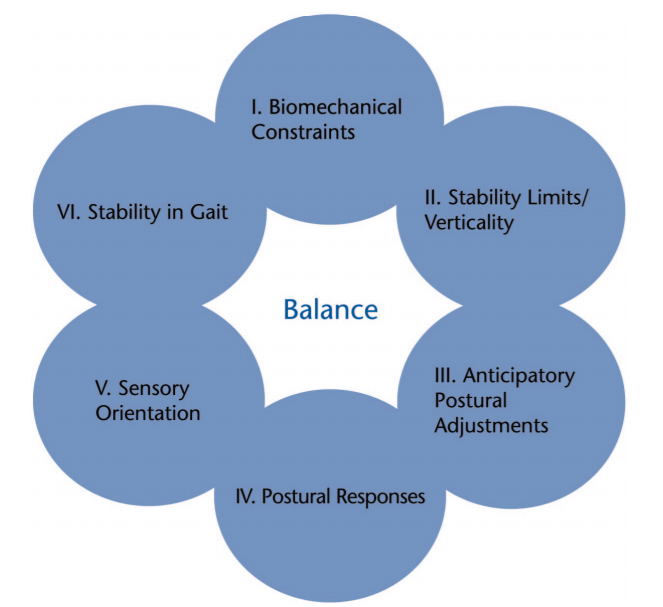

BESTestは、機能低下の原因となる姿勢制御の根底にある無秩序なシステムを特定することを目的とした定量的評価ツールです。

バランス制御の根底にあるシステムを特定することにより、セラピストはさまざまなタイプのバランスの問題に対して特定の介入ができます。

6つのバランスシステムのパフォーマンスを評価する 36の項目があります。

6つの異なるバランスシステムとは?

1.構造的な制限(Biomechanical Constrains)

2.安定性の制限/垂直軸(Stability limits/verticality)

3.予測性姿勢制御(Anticipatory Postural Adjustment)

4.姿勢反応(Postural Response)

5.感覚の方向づけ(Sensory Orientation)

6.歩行の安定性(Stability in Gait)」 で構成されたテストを用い実験を行っている

(Horak FB et al:2009)図引用

姿勢制御を詳しく学びたい方は↓↓↓

BESTest(バランス評価システムテスト)は、機能低下を引き起こす姿勢制御の障害のシステムを特定するための定量的評価ツールです。バランス制御の基盤となるシステムを特定することで、セラピストは異なる種類のバランス問題に対して特定の介入を行うことができます。

BESTestは、以下の6つのバランスシステムのパフォーマンスを評価する36の項目で構成されています。

-

生体力学的制約

- 支持基底面

- 重心の整列

- 足首の強さと可動域

- 股関節/体幹の横方向の強さ

- 床に座って立ち上がる

-

安定性限界/垂直性

- 座位での垂直性と横方向への傾き

- 前方の機能的リーチ

- 横方向の機能的リーチ

-

予測的姿勢調整

- 座位から立位へ

- つま先立ち

- 片脚立ち

- 交互の階段タッチ

- 立位での腕の挙上

-

姿勢反応

- その場での反応、前方

- その場での反応、後方

- 代償ステッピング修正、前方

- 代償ステッピング修正、後方

- 代償ステッピング修正、横方向

-

感覚の方向付け

- バランスのための感覚統合(固い表面、泡の表面、目を開けた状態、目を閉じた状態での立位)

- 傾斜 – 目を閉じた状態

-

歩行の安定性

- レベルサーフェスでの歩行

- 歩行速度の変化

- 頭の回転を伴う歩行 – 水平方向

- ピボットターンを伴う歩行

- 障害物を越える歩行

- デュアルタスクを伴う「立ち上がって歩く」テスト

各項目は、0(重度の障害)から3(障害なし)までの4段階の評価スケールで評価され、合計スコアは最大108点です。

実施例:

1. Biomechanical Constraints (バイオメカニカル制約)

支持基底面

- 田中先生:「石川さん、立っていただいて、足の幅を広げてみてください。」

- 石川さんは足を肩幅に広げて立ちますが、ふらついてしまいます。

- 評価:石川さんは不安定なため、1点を獲得。

重心の整列

- 田中先生:「次に、重心を確認するために直立してみてください。」

- 石川さんは直立しますが、バランスを保つのに苦労します。

- 評価:重心が整列していないため、1点を獲得。

足首の筋力と可動域

- 田中先生:「足首の筋力と可動域を確認しますので、つま先立ちしてみてください。」

- 石川さんはつま先立ちを試みますが、すぐにバランスを崩してしまいます。

- 評価:つま先立ちができなかったため、0点を獲得。

股関節/体幹の筋力と可動域

- 田中先生:「次は、股関節と体幹の筋力と可動域を確認します。片足を上げてみてください。」

- 石川さんは片足を上げようとしますが、バランスを崩してしまいます。

- 評価:片足を上げられなかったため、0点を獲得。

床に座って立ち上がる

- 田中先生:「床に座ってから、立ち上がってみてください。」

- 石川さんは床に座り、その後立ち上がりますが、補助が必要です。

- 評価:補助が必要なため、1点を獲得。

2. Stability Limits/Verticality (安定限界/垂直性)

座位での垂直性と横方向の傾き

- 田中先生:「椅子に座って、垂直に座ってみてください。その後、横に傾いてみてください。」

- 石川さんは垂直に座ることはできますが、横に傾くとバランスを崩します。

- 評価:垂直には座れたが、横に傾くと不安定なため、1点を獲得。

前方への機能的リーチ

- 田中先生:「立ったまま、前に手を伸ばしてみてください。」

- 石川さんは前に手を伸ばそうとしますが、バランスを崩してしまいます。

- 評価:前方へのリーチが不安定なため、1点を獲得。

側方への機能的リーチ

- 田中先生:「次は、立ったまま横に手を伸ばしてみてください。」

- 石川さんは横に手を伸ばそうとしますが、バランスを崩してしまいます。

- 評価:側方へのリーチが不安定なため、1点を獲得。

3. Transitions/Anticipatory Postural Adjustments (移行/予測的姿勢調整)

座位から立位

- 田中先生:「椅子から立ち上がってみてください。」

- 石川さんは立ち上がろうとしますが、バランスを崩してしまいます。

- 評価:立ち上がりが不安定なため、1点を獲得。

つま先立ち

- 田中先生:「つま先立ちをしてみてください。」

- 石川さんはつま先立ちを試みますが、バランスを崩します。

- 評価:つま先立ちができなかったため、0点を獲得。

片足立ち

- 田中先生:「片足で立ってみてください。」

- 石川さんは片足で立とうとしますが、すぐにバランスを崩します。

- 評価:片足立ちができなかったため、0点を獲得。

交互の階段タッチ

- 田中先生:「階段のステップに交互に足を置いてみてください。」

- 石川さんは階段のステップに足を置こうとしますが、バランスを崩してしまいます。

- 評価:交互の階段タッチができなかったため、0点を獲得。

立位での腕の挙上

- 田中先生:「立ったまま、腕を上げてみてください。」

- 石川さんは腕を上げようとしますが、バランスを崩します。

- 評価:腕を上げる動作が不安定なため、1点を獲得。

4. Reactive Postural Responses (反応的姿勢反応)

その場での前方反応

- 田中先生:「前に軽く押しますので、バランスを保ってください。」

- 石川さんは押されると、すぐにバランスを崩してしまいます。

- 評価:前方反応が不安定なため、0点を獲得。

その場での後方反応

- 田中先生:「後ろに軽く押しますので、バランスを保ってください。」

- 石川さんは押されると、すぐにバランスを崩してしまいます。

- 評価:後方反応が不安定なため、0点を獲得。

その場での側方反応

- 田中先生:「横に軽く押しますので、バランスを保ってください。」

- 石川さんは押されると、すぐにバランスを崩してしまいます。

- 評価:側方反応が不安定なため、0点を獲得。

代償的なステッピング補正 – 前方

- 田中先生:「前に押されますので、一歩前に出てバランスを取り直してください。」

- 石川さんは一歩前に出ようとしますが、バランスを崩します。

- 評価:ステッピングが不安定なため、0点を獲得。

代償的なステッピング補正 – 後方

- 田中先生:「後ろに押されますので、一歩後ろに下がってバランスを取り直してください。」

- 石川さんは一歩後ろに下がろうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:ステッピングが不安定なため、0点を獲得。

代償的なステッピング補正 – 側方

- 田中先生:「横に押されますので、一歩横に出てバランスを取り直してください。」

- 石川さんは一歩横に出ようとしますが、バランスを崩します。

- 評価:ステッピングが不安定なため、0点を獲得。

5. Sensory Orientation (感覚的な方向性)

バランスのための感覚統合

- 田中先生:「目を開けた状態で、固い表面に立ってみてください。」

- 石川さんは立ちますが、ふらついてしまいます。

- 評価:目を開けた状態で不安定なため、1点を獲得。

固い表面に立つ – 目を開けた状態

- 田中先生:「次は、目を閉じた状態で、固い表面に立ってみてください。」

- 石川さんは立とうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:目を閉じた状態で立てなかったため、0点を獲得。

固い表面に立つ – 目を閉じた状態

- 田中先生:「フォームサーフェスに立って、目を開けた状態でバランスを保ってください。」

- 石川さんは立とうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:目を開けた状態で不安定なため、1点を獲得。

フォームサーフェスに立つ – 目を開けた状態

- 田中先生:「次は、目を閉じた状態でフォームサーフェスに立ってみてください。」

- 石川さんは立とうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:目を閉じた状態で立てなかったため、0点を獲得。

傾斜に立つ – 目を開けた状態

- 田中先生:「傾斜に立って、目を開けた状態でバランスを保ってください。」

- 石川さんは傾斜に立とうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:目を開けた状態で不安定なため、1点を獲得。

6. Stability in Gait (歩行中の安定性)

平坦な表面での歩行

- 田中先生:「平坦な表面で歩いてみてください。」

- 石川さんは歩きますが、ふらついてしまいます。

- 評価:歩行が不安定なため、1点を獲得。

歩行速度の変化

- 田中先生:「次は、歩行速度を変えて歩いてみてください。」

- 石川さんは速度を変えようとしますが、バランスを崩します。

- 評価:速度の変化が不安定なため、0点を獲得。

頭を水平に回しながら歩行

- 田中先生:「頭を左右に回しながら歩いてみてください。」

- 石川さんは頭を回しながら歩こうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:頭を回しながら歩行が不安定なため、0点を獲得。

ピボットターンをしながら歩行

- 田中先生:「ピボットターンをしながら歩いてみてください。」

- 石川さんはピボットターンを試みますが、バランスを崩します。

- 評価:ピボットターンが不安定なため、0点を獲得。

障害物を越えて歩行

- 田中先生:「障害物を越えて歩いてみてください。」

- 石川さんは障害物を越えようとしますが、バランスを崩します。

- 評価:障害物を越えて歩行が不安定なため、0点を獲得。

タイムド・ゲットアップ&ゴー

- 田中先生:「椅子から立ち上がり、3メートル先のマークまで歩いて戻ってきてください。」

- 石川さんは立ち上がりますが、歩行中にバランスを崩します。

- 評価:タイムド・ゲットアップ&ゴーが不安定なため、0点を獲得。

デュアルタスクでのタイムド・ゲットアップ&ゴー

- 田中先生:「同じ動作を行いながら、数を数えてみてください。」

- 石川さんは数を数えながら歩こうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:デュアルタスクでの動作が不安定なため、0点を獲得。

頭を垂直に回しながら歩行

- 田中先生:「頭を上下に動かしながら歩いてみてください。」

- 石川さんは頭を動かしながら歩こうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:頭を垂直に動かしながらの歩行が不安定なため、0点を獲得。

目を閉じて歩行

- 田中先生:「次は、目を閉じた状態で歩いてみてください。」

- 石川さんは目を閉じて歩こうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:目を閉じての歩行が不安定なため、0点を獲得。

後ろ向きに歩行

- 田中先生:「次は、後ろ向きに歩いてみてください。」

- 石川さんは後ろ向きに歩こうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:後ろ向きの歩行が不安定なため、0点を獲得。

つま先で歩行

- 田中先生:「次は、つま先で歩いてみてください。」

- 石川さんはつま先で歩こうとしますが、バランスを崩します。

- 評価:つま先での歩行が不安定なため、0点を獲得。

総合評価

- 田中先生:「石川さん、お疲れ様でした。結果をまとめますと、今回の評価では合計得点が14点でした。これを基に、今後のリハビリ計画を立てていきましょう。」

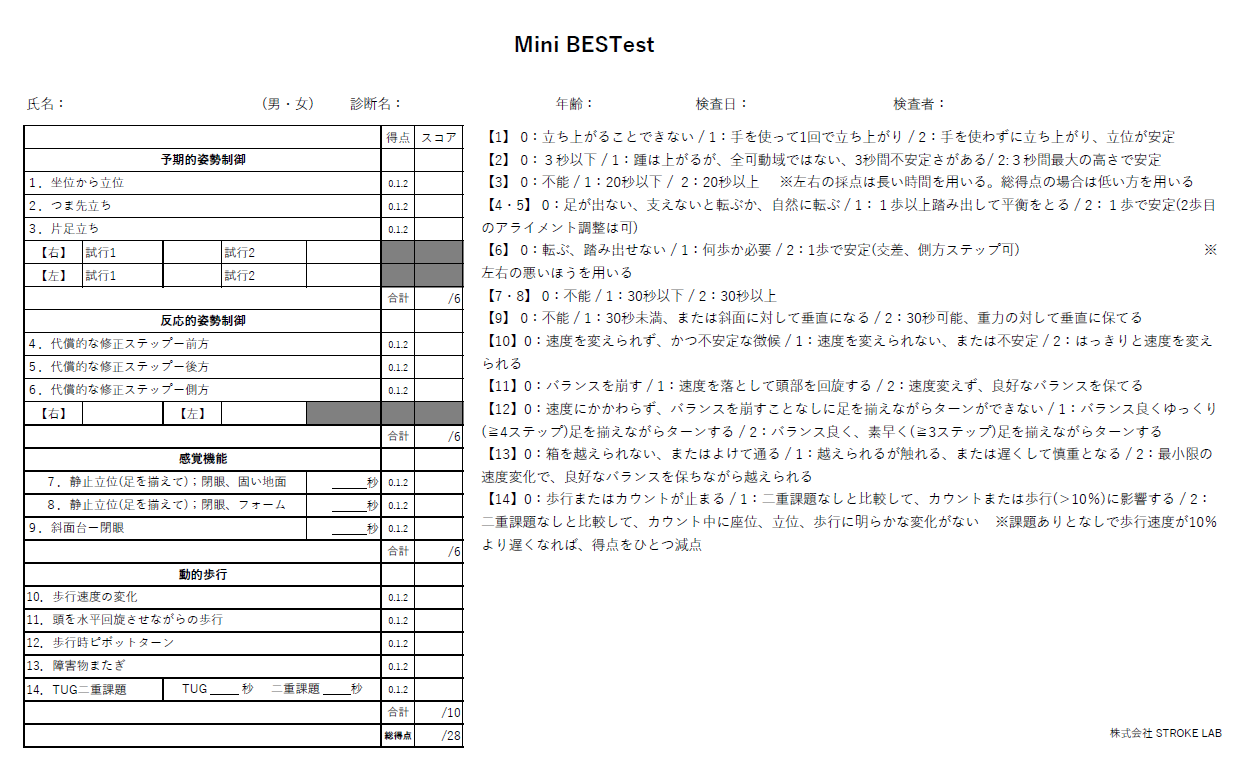

評価用紙は? Mini-Bestestのみ

制約は?

BESTestの制限は、評価を完了するために必要な時間(35分)です。

評価を完了するまでの時間は長くなり、状態の重大度によってはさらに長くなります。

BESTest、Mini-BESTest、およびBrief-BESTestの短縮形は、評価時間を短縮するために開発されました。

Mini-BESTestには14のタスクがあり、10〜15分しかかかりません。

必要な機器が多すぎるため、すべての臨床現場で通常使用するには実用的ではない可能性があります。

簡易版 Mini-Bestest ミニべストとは?

Mini-BESTestは、BESTestから2010年に開発され、スコアの不一致を明確にするために2013年に改訂されました。

改訂により、Mini-BESTestは28ポイントからスコアリングされるべきであることが明確になりました。

Mini-BESTestは、BESTestの6つのセクション(予測的姿勢調整、反応性姿勢制御、感覚の重みづけ、動的歩行)といった4つを含む14項目で構成されています。

Minibestestの実施例

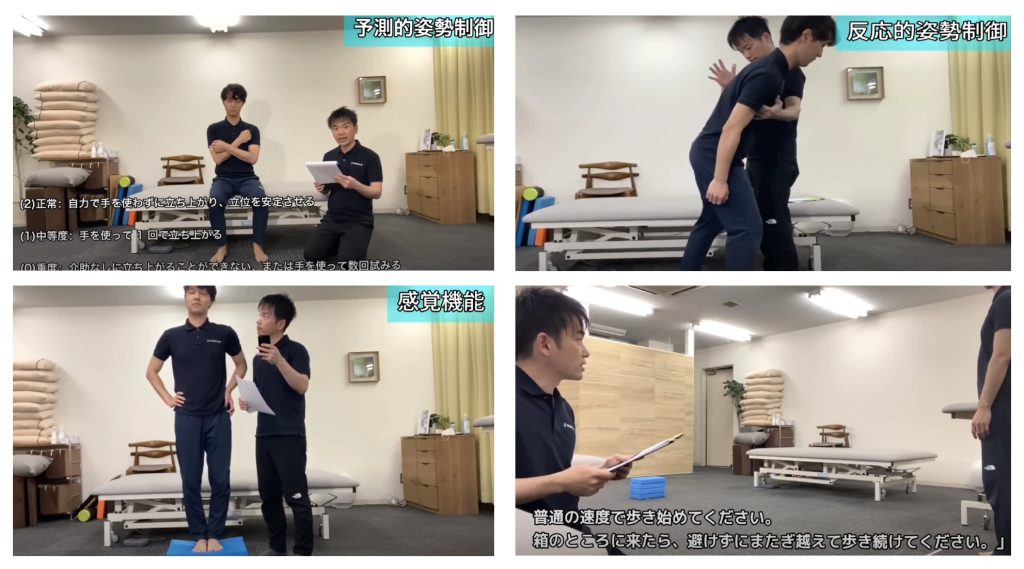

予測的姿勢調整

-

座位から立位

- ストーリー:田中先生は石川さんに手を使わずに座った状態から立ち上がるように指示しました。石川さんは最初苦労しましたが、少しぐらつきながらも立ち上がることができました。

- スコア:1(中等度の障害)

-

つま先立ち

- ストーリー:田中先生は石川さんにつま先立ちをするように指導しました。石川さんは持ち上がることができましたが、その姿勢を数秒以上保つことができませんでした。

- スコア:1(中等度の障害)

-

片足立ち

- ストーリー:石川さんは10秒間片足で立つように指示されましたが、4秒後にバランスを崩して足を地面につける必要がありました。

- スコア:0(重度の障害)

反応的姿勢制御

-

前方への補償ステッピング修正

- ストーリー:田中先生が軽く前方に押すと、石川さんはバランスを取り戻すために一歩踏み出しましたが、安定するためにもう一歩必要でした。

- スコア:1(中等度の障害)

-

後方への補償ステッピング修正

- ストーリー:後方に押されると、石川さんは大きな一歩を踏み出し、ほぼバランスを崩しましたが、追加のステップなしで回復しました。

- スコア:1(中等度の障害)

-

側方への補償ステッピング修正

- ストーリー:横に押されると、石川さんはバランスを取り戻すために2歩踏み出しました。

- スコア:1(中等度の障害)

感覚指向

-

スタンス(足を揃えた状態)、目を開けた状態、固い表面

- ストーリー:足を揃えた状態で目を開けて立つと、石川さんは安定してバランスを保ちました。

- スコア:2(正常)

-

スタンス(足を揃えた状態)、目を閉じた状態、泡状の表面

- ストーリー:石川さんは泡状の表面で目を閉じて足を揃えて立ちましたが、かなり揺れてほぼバランスを崩しました。

- スコア:0(重度の障害)

-

傾斜 – 目を閉じた状態

- ストーリー:傾斜で目を閉じた状態では、石川さんは姿勢を維持するのに苦労し、転倒を避けるために目を開ける必要がありました。

- スコア:0(重度の障害)

動的歩行

-

歩行速度の変更

- ストーリー:田中先生は石川さんに異なる速度で歩くように指示しました。石川さんは調整できましたが、速いペースでは明らかに不安定でした。

- スコア:1(中等度の障害)

-

頭を左右に振りながらの歩行

- ストーリー:歩行中に石川さんは指示通りに頭を左右に振りましたが、まっすぐな道を保つのが難しかったです。

- スコア:1(中等度の障害)

-

ピボットターンを伴う歩行

- ストーリー:歩行中にピボットターンを行うよう指示された石川さんは、ターンを行いましたが少しつまずきました。

- スコア:1(中等度の障害)

-

障害物を超える歩行

- ストーリー:石川さんは道に置かれた障害物を越えるよう指示されましたが、難しくてためらいがちに進みました。

- スコア:1(中等度の障害)

-

二重課題を伴うTimed Up and Go

- ストーリー:田中先生は、石川さんが立ち上がり、短い距離を歩き、ターンして戻り、会話をしながら座るというタイミングを計りました。石川さんはバランスを維持することに集中しながら、ゆっくりとタスクを完了しました。

- スコア:1(中等度の障害)

総合スコア

- 計算された総合スコア:28点中12点

田中先生と石川さんは、この例を使って改善のための領域を理解し、それぞれのバランス制御システムの障害をターゲットにした特定の運動を計画することができます。

メリット デメリットは?

youtube動画Mini-Bestestミニベステスト解説しています

BesTestとMINI-BESTestの違いを教えて!

| 項目 | BESTest | MINI-BESTest |

|---|---|---|

| 正式名称 | Balance Evaluation Systems Test | Mini Balance Evaluation Systems Test |

| 目的 | バランスの評価とバランスの欠陥の特定 | ダイナミックな姿勢制御に焦点を当てたバランス評価 |

| 項目数 | 6セクションに分かれた36項目 | 元のBESTestから選ばれた14項目 |

| テスト時間 | 約45-60分 | 約15-20分 |

| 対象者 | バランス障害を持つ成人(神経疾患や前庭障害を含む) | バランス障害を持つ成人(特にダイナミックな姿勢制御障害) |

| スコアリング | 各項目は0-3のスケールで評価(0は実行不能、3は正常) | 各項目は0-3のスケールで評価(0は実行不能、3は正常) |

| 利点 | 静的およびダイナミックな要素を含む包括的なバランス評価 | 時間が限られている場合や進捗監視に役立つ、ダイナミックな姿勢制御に焦点を当てた短い評価 |

BESTestとMINI-BESTestは、バランス障害を持つ個人のバランスを評価するための臨床評価ツールです。BESTestは、6つのセクションに分かれた36の項目からなる包括的な評価であり、実施には約45-60分かかります。一方、MINI-BESTestは、ダイナミックな姿勢制御に特化した14の項目からなる短縮版であり、実施には約15-20分かかります。

以下に、Mini-BESTestとバーグバランススケールBerg Balance Scale (BBS)の比較表を日本語に翻訳したものを示します。

| 評価項目 | Mini-BESTest | Berg Balance Scale (BBS) |

|---|---|---|

| 目的 | 神経学的疾患を持つ個々のバランスを評価する | 高齢者の機能的なタスクの実行におけるバランスを測定する |

| 評価領域 | 予測的姿勢制御、反応性姿勢制御、感覚的な方向付け、動的歩行 | 機能的なタスクの実行中のバランス |

| 項目数 | 14 | 14 |

| スコアリング | 各項目は0(重度の障害)から2(障害なし)で採点され、合計スコアは0から28までの範囲 | 各項目は0(実行不能)から4(通常のパフォーマンス)で採点され、合計スコアは0から56までの範囲 |

| 管理時間 | 10-15分 | 15-20分 |

| 特徴 | 動的なバランスと外部の乱れに対する姿勢反応を捉える | 広く使われており、よく検証されている |

| 制限 | 軽度のバランス障害に対する感度が低い可能性がある | 高機能な個人に対する上限効果があり、困難な状況での動的バランスを評価しない |

| 解釈 | スコアが高いほどバランスが良い | スコアが高いほどバランスが良い |

| 最適な対象者 | 脳卒中、パーキンソン病、多発性硬化症などの神経系の疾患を持つ人 | 特に臨床環境での高齢者 |

| 評価環境 | 泡の表面やストップウォッチなど、特定の素材と条件が必要 | 特別な装置がなくてもほとんどの環境で実施可能 |

| 考慮点 | バランスの複数の側面を評価する、より複雑で詳細な評価 | より単純で実施しやすいが、微妙なバランスの問題や改善を検出できないかもしれない |

論文紹介へ

カテゴリー

バランス評価

タイトル

バランス障害の識別化を図るためのバランス評価システムテスト(BESTest) The Balance Evaluation Systems Test (BESTest) to differentiate balance deficits?PubMedへ Horak FB et al:Phys Ther. 2009 May;89(5):484-98

内 容

概 要

●筆者は,セラピストが個々のバランスシステムを理解し,識別化を図りながら介入していくには,近年のバランスアセスメントツールでは不十分としている

姿勢制御システムの制約は、以下の点を考慮しています。

1.構造的な制限:姿勢回復のための足関節戦略や代償戦略(例:虚弱な高齢者やパーキンソン病患者の屈曲姿勢)。

2.安定性の制限/垂直軸:(体の重心が支持基盤面上でどれだけ移動できるか)と垂直性の限界(重力による直立位を表す)。

3.予測性姿勢制御:補助運動野と大脳基底核および脳幹領域との相互作用に依存する自発的な動作の前準備。

4.姿勢反応(Postural Response):固有受容感覚フィードバック・ループ(短・中・長潜在性)によって伝達される神経信号へのバランス。

5.感覚の方向づけ(Sensory Orientation):空間識:前庭系と頭頂葉皮質の感覚統合領域が関与する経路によって維持される。

6.歩行の安定性(Stability in Gait):脊髄の運動プログラムと脳幹の姿勢感覚運動プログラムとの連携によって得られる。

内 容

●このテストは36項目(Functional reachや筋力など)から成り立ち,0~3点で点数づけされて満点は99点となっている

●実験方法は,正常人と患者(パーキンソン・前庭系障害・末梢神経障害)に対してBalance Evaluation Systems Test (以下BESTest)を施行し,Activities-specific Balance Confidence (以下ABC Scale)と比較して相関性を見ている

日本語版BESTest?大高ら:日本語版Balance Evaluation Systems Test(BESTest)の妥当性の検討.Jpn J Rehabil Med 2014 ; 51 : 565.573

結 果

●級内相関係数(intraclass Correlation Coefficient、ICC)では0.79~0.96の幅があり,全体としては0.91の信頼性であった

●ケンダル共同一致は36項目において0.46~1.00であった

●BestestとABCSclaleの相関性においてはr=0.636,P<0.01と同時妥当性が認められた

●今後テストの発展のために,1:各セクションで内容が類似しない独立したバランス障害の検出方法の作製,2:バランスシステムにおいてそのほかの重要な項目の追加(認知など), 3:余分な項目を排除した手軽なテストの作製をあげている

Functional reach testのお役立ち動画↓↓↓

バーグバランススケール↓↓↓

TUGお役立ち動画↓↓ https://youtu.be/w9rg54f3vNo

私見・明日への臨床アイデア

●バランスに影響を及ぼす要因としての上記6つの項目は,バランス障害を伴う患者の分析するにあたってのカテゴリー分類に役立つ

●点数化できるので治療前後のアウトカム測定にも使用できるため,有用であると考えられる

●この状況でどの程度バランスをとれるか?などの曖昧な現象からの評価でなく,筋骨格系やバイオメカニクス的観点,また神経系からの多面的側面から評価できることからも,総合的視点からアプローチしていく上では有効な手段となり得ると思われる

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)