【2024年最新】脳の白質病変とバランス障害:灰白質と白質の違いからMRI画像、白質脳症リハビリ

論文を読む前に

白質病変について

本論文は白質に関する内容となっています。白質の病変についてケーススタディを基に復習してみましょう。

登場人物

- 患者役: 石川さん(68歳、男性)

- 医師役: 田中先生(神経内科専門医)

ストーリー

初診と問診

石川さんは最近手足の動きがぎこちなくなり、転びやすくなったことに気付き、神経内科を受診しました。

石川さん: 「最近、手足がうまく動かなくて、よくバランスを崩してしまうんです。特に歩いているときに、何度も転びそうになって…。心配です。」

田中先生: 「分かりました。まず、石川さんの症状を詳しく聞かせてください。いつ頃から症状が始まりましたか?また、他に何か気になることはありますか?」

初期評価

田中先生は石川さんの話を聞きながら、基本的な神経学的評価を行いました。

田中先生: 「今からいくつかのテストを行います。指鼻試験、踵膝試験、そして歩行テストをしてみましょう。」

これらのテストで、石川さんの運動協調性の低下と歩行時のバランスの悪さが確認されました。

画像診断の指示

田中先生は、白質病変の可能性を疑い、さらなる検査が必要と判断しました。

田中先生: 「石川さん、これから脳のMRI検査を行いましょう。この検査で脳の詳細な画像を撮り、原因を特定します。」

MRI検査結果と診断

数日後、石川さんが再びクリニックを訪れ、MRIの結果が出ました。

田中先生: 「MRIの結果が出ました。脳の白質に多発性の病変が見つかりました。これが、石川さんの運動障害の原因です。これらの病変は、脳の通信ネットワークに影響を与え、運動機能を阻害します。」

石川さん: 「そうなんですね…。これからどうすれば良いでしょうか?」

治療

治療計画の立案

田中先生は、白質病変の進行を抑え、症状を改善するための治療計画を説明しました。

田中先生: 「まず、病変の進行を抑えるために、薬物療法を開始しましょう。プレドニゾロンなどのステロイド剤や、免疫抑制剤を使います。これらの薬は炎症を抑え、病変の進行を遅らせる効果があります。」

生活習慣の指導

田中先生は、生活習慣の改善も治療の一環であることを説明しました。

田中先生: 「石川さん、生活習慣も大切です。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休息を心がけてください。また、転倒を予防するために自宅の環境を見直しましょう。」

リハビリテーション

リハビリテーションの重要性

田中先生は、運動機能の改善のためにリハビリテーションが必要であることを説明しました。

田中先生: 「リハビリテーションも重要です。専門の理学療法士と協力して、運動機能を改善するプログラムを始めましょう。」

リハビリテーションの進行

石川さんは、理学療法士の指導のもと、運動療法とバランス訓練を始めました。初期段階では簡単なストレッチや筋力トレーニングから始め、徐々に難易度を上げていきました。

リハビリテーションの成果

数か月後、石川さんは次第に運動機能が改善され、日常生活がスムーズに行えるようになりました。

石川さん: 「最初は大変でしたが、今ではかなり動きが良くなりました。ありがとうございました。」

田中先生: 「よく頑張りましたね。これからも継続的にリハビリを続けて、運動機能を維持しましょう。」

白質病変とは

白質病変は、脳の白質部分に生じる異常または損傷を指します。白質は、神経細胞の間の通信を行う軸索と、それを取り巻くミエリン鞘から成り、脳内の情報伝達を円滑に行う役割を担っています。白質病変は多くの場合、以下のような原因で生じます。

- 血管性病変: 高血圧や動脈硬化による微小血管の障害

- 炎症性病変: 多発性硬化症などの自己免疫疾患

- 代謝性病変: 糖尿病や高コレステロール血症など

運動機能障害との関連

白質病変が生じると、脳内の情報伝達が障害され、様々な神経学的症状が現れます。特に運動機能障害は、白質の損傷によって生じる代表的な症状の一つです。以下のメカニズムにより運動機能障害が引き起こされます。

- 運動路の障害: 白質の損傷が大脳皮質から脊髄へ情報を伝達する運動路(錐体路)に影響を与えることで、運動の制御が不適切になります。

- 協調運動の障害: 小脳や基底核と連携して動作を調整する神経ネットワークが破壊されることで、運動の協調性が失われます。

診断

白質病変と運動機能障害の診断には、次のようなアプローチが取られます。

- 臨床評価: 神経学的検査を通じて運動機能の評価を行います。具体的には、指鼻試験、踵膝試験、歩行テストなどが含まれます。

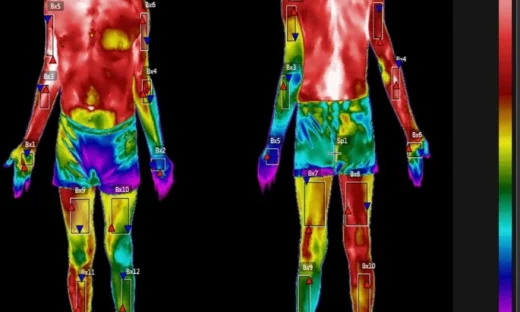

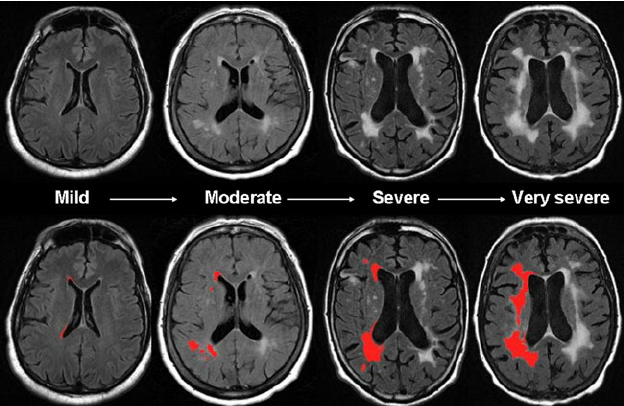

画像引用元:White Matter Disease as a Biomarker for Long-Term Cerebrovascular Disease and Dementia

- 画像診断: MRIは白質病変の検出において非常に有用です。T2強調画像やFLAIR画像を用いることで、白質の異常を詳細に確認できます。

治療

白質病変の治療は原因に応じて異なりますが、主なアプローチは次の通りです。

- 薬物療法: 炎症を抑えるためのステロイド剤や免疫抑制剤、高血圧や高コレステロール血症の管理薬などが用いられます。

- リハビリテーション: 理学療法を通じて運動機能の回復を図ります。筋力トレーニングやバランス訓練が含まれます。

論文内容

カテゴリー

脳科学,姿勢制御,高齢者

タイトル

聴覚キューによるステップ開始の遅れと,高齢者における白質高吸収域の増加量との関連

Delays in auditory-cued step initiation are related to increased volume of white matter hyperintensities in older adults?PubMedへ

Sparto PJ et al.:Exp Brain Res. 2008 Jul;188(4):633-40

内 容

目 的

●MRIにおける白質高吸収域量の増加は,高齢者の運動障害に関連していると考えられる

●8人の被検者(75~83歳)の白質高吸収域量と聴覚キューによるステップ開始との関連を調査

方 法

●皮質脊髄路と前視放線における白質高吸収域量を合計

●被検者は,聴覚キューステップ課題で2つの単純反応時間試験(SRT)と3つの選択反応時間試験(CRT)を実施

<SRT課題>:被検者は直立位から右足を一歩前方へ出来るだけ早く一歩出してもらう

<CRT課題>:2つの場所のどちらかへ出来るだけ早く一歩出す

●時間は先行随伴性姿勢調整(APA)と下肢持ち上げ(LO)の時間で算出

●APAとLOの時間はSRT課題とCRT課題間で比較

結 果

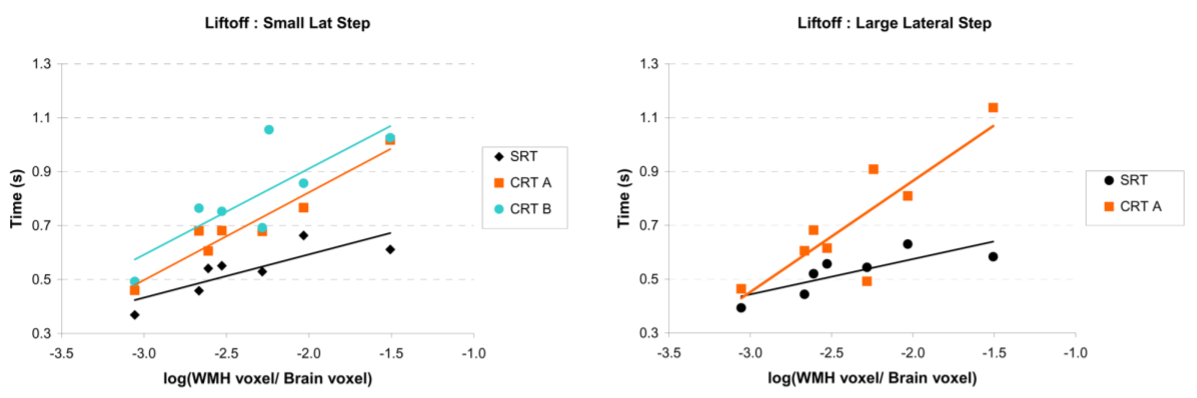

●白質高吸収域量増加群は,SRT・CRT両方でAPAとLO両方とも時間が多くかかった

Fig.1:ステップ課題における反応時間の比較(Sparto PJ et al.:2008)?原著PDFへ

選択反応時間(CRT)と単純反応時間(SRT)は,ステップ課題中の下肢持ち上げ時間における下肢機能として描写(白質量)

a:少ない側方へのステップ移動

b:大きな側方へのステップ移動

CRT A:少ないか大きいかの傾斜ステップ選択

CRT B:少ないか大きいかの前方ステップ選択

考 察

●これらのデータは,白質高吸収域量増加群が意図的なステップ開始中における中央処理時間の増加がある事を提示しており,とりわけどの位白質束の障害があるかで,高齢者の運動にどれ位影響するかという説明を支持することになる

私見・明日への臨床アイデア

白質高吸収域量の多い患者では、APAsが行われるまでの時間がかかることが示唆されています。この研究は、高齢者のバランス不安定性について新たな視点を提供しています。

ポイント1:高齢者のバランス不安定性と筋力低下の関連性

高齢者のバランス不安定性を単純に筋力低下と結びつけ、筋力トレーニングだけを提供している場合は、考えを改める必要があります。バランス不安定性の原因には、筋力低下だけでなく他の要因も関与している可能性が高いです。

ポイント2:高齢者の皮質の萎縮と白質変性

高齢者の多くは、皮質の萎縮や白質変性が多かれ少なかれ存在します。これにより、皮質興奮性が若年者に比べて低く、効率的な皮質脊髄路の活性が行われていない可能性があります。この点を考慮することが、高齢者のリハビリテーションにおいて重要です。

ポイント3:効率的なバランストレーニングの提案

バランストレーニングを効果的に行うために、以下のような点を考慮することも大事かと思われます。

- 報酬系の意識: ドパミン作動を利用することで、患者のモチベーションを高めることができます。

- 脳幹網様体の利用: 脳幹網様体を活性化させることで、バランス調整に必要な神経ネットワークを強化します。

- 明確な感覚入力: 明確なSensory Inputを利用し、患者の感覚フィードバックを向上させます。

- 皮質興奮性の向上: 皮質興奮性を十分に高めた上でバランストレーニングを実施することが、APAs駆動の効率性を高める可能性があります。

これらのアプローチにより、高齢者のバランストレーニングがより効果的になり、転倒リスクの低減に繋がることが期待されます。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)