【2025年版】脳卒中後の弛緩期→痙縮期→慢性期に起こること【上肢の機能障害を中心に解説】

—肩を例に「何が起き」「どう診て」「どう介入するか」

この記事の要旨(3行で)

-

弛緩期は下行路入力の低下で筋出力・反射ゲインとも低い。骨頭の求心性(関節圧縮)を確保し、痛み・炎症・亜脱臼を防ぐことが最優先。FES は早期の亜脱臼予防に限定的に有効。PMCCanadian Stroke Best Practices

-

痙縮期は速度依存性の伸張反射亢進や脳幹路(網様体/前庭)寄与が強まり、屈筋共同運動や肩の内転・内旋偏位が目立つ。評価はModified Tardieu Scaleなど速度要素を含む指標を使う。BioMed CentralPMC

-

慢性期は軟部組織の線維化や関節アライメント不良が固定化。スキャプラ(肩甲骨)上方回旋・後傾・外旋を回復する運動誘導と、必要に応じBoNTや関節内/滑液包への処置を組み合わせる。PMCPubMed

1. フェーズ別に「起きること・肩のサイン・初期対応」

弛緩期(発症〜数週)

病態の背景

-

皮質脊髄路の入力低下 → α運動ニューロン興奮低下。反射回路のゲインも下がりやすい。皮質内では **cortical silent period(CSP)**の延長=GABA_B 介在抑制の増強が観察されることがある。Taylor & Francis OnlineBioMed Central

肩で見やすいサイン

-

開始トルクの喪失、三角筋・腱板の発火低下

-

上腕骨頭の下方移動(亜脱臼):触診の指幅法でギャップを評価し、可能なら超音波で A–GT 距離などを客観化。NCBIPubMed

-

炎症の兆候(熱感・圧痛)→痛み→不動の悪循環

初期対応の骨子

-

骨頭の求心性(関節圧縮)を確保:トラフ/タオルロール/適合スリングで上方・内方支持。持続牽引や“ぶら下がり”姿勢は避ける。Canadian Stroke Best Practices

-

機能的電気刺激(FES/NMES):棘上筋+三角筋後部を早期から長時間(1日>1h)使用すると、亜脱臼の予防/軽減に有効。疼痛や遠隔期の機能改善のエビデンスは限定的。PMC

-

ROMは安全域で:外転>90°+外旋を強制するオーバーヘッドプーリーは常用しない(痛み・衝突リスク)。ScienceDirect

| 主要イベント(観察サイン) | 神経メカニズム(なぜ?) | 筋骨格への結果(起きること) | 初期対応(臨床の要点) |

|---|---|---|---|

| 筋力の急低下(開始トルクの喪失、上腕骨頭下方沈下〈指幅法で2–3指ことが多い〉) | 皮質サイレントピリオド(CSP)延長=主にGABA_B介在の皮質抑制↑/皮質脊髄路入力↓ | 棘上筋・棘下筋の発火↓ → 関節求心性(圧縮力)不足 | 上腕骨頭を上方・内方へ支持(アームトラフ/タオルロール/適切なスリング)。機能的電気刺激(FES)で棘上筋+三角筋後部線維を促通。疼痛回避。 |

| 筋紡錘の張力低下(関節が“ふにゃっと”感じる) | γ運動ニューロン活動低下 → 筋紡錘の静的張力↓ → 伸張反射の感受性(ゲイン)低下 | 腱板の求心性圧縮が弱まり関節不安定 | 近位支持下の軽い等尺性収縮、浅いタッピング・振動刺激で紡錘入力を補う。持続的な牽引は避ける。 |

| 肩甲骨の下制・下方回旋(烏口突起前方突出、肩甲帯の落ち込み) | 僧帽筋・前鋸筋の低緊張/胸郭運動不足 | 上腕骨頭が前下方へ滑走 → 前下方亜脱臼方向 | スキャプラセット(肩甲骨後傾+上方回旋を徒手で誘導)+胸郭伸張。上・下部僧帽筋と前鋸筋の促通。外転位でのハンギング姿勢は避ける。 |

| 軽度炎症の誘発(熱感・圧痛、のち硬さ) | インターロイキン-6(IL-6)上昇などの炎症反応 | 軟部組織の硬化 → 痛み→不動→拘縮/痙縮の悪循環 | 疼痛管理と安静肢位の徹底、骨頭支持。許容範囲での荷重・関節可動域運動(ROM)を少量から。過伸張・過牽引は回避。 |

ポイント:この時期は「鍛えるより守る」。求心性の確保と痛みの制御が第一です。

痙縮期(数週〜数か月)

病態の背景

-

速度依存性の伸張反射亢進(いわゆる「痙縮」)と、**短距離スティフネス/履歴依存性(thixotropy)**も関与。BioMed CentralResearchGate

-

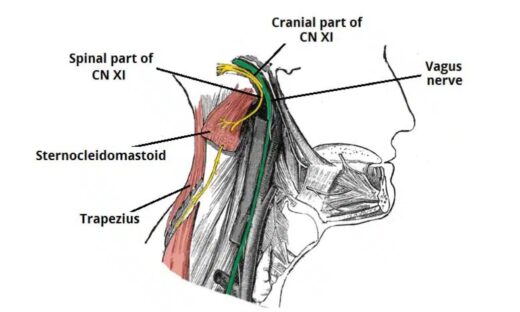

皮質脊髄路の機能低下を**脳幹路(網様体/前庭脊髄路)**が補い、屈筋優位の共同運動が目立ちやすくなる。PMC+1

肩で見やすいサイン

-

内転・内旋、胸筋群・広背筋の過活動

-

他動伸張で**“キャッチ”**(急な抵抗増加)

-

肩甲骨は下制・下方回旋に偏位 → 上腕骨頭が前下方へ滑走しやすい

評価

-

Modified Tardieu Scale(MTS):速度を変えてR1/R2角度と反応を評価(MAS単独より病態に近い情報)。DOI

対応

-

スキャプラセット:上方回旋・後傾・外旋を徒手で誘導。主要筋は前鋸筋+下部僧帽筋のフォースカップル。PMC

-

ゼロポジションに近い支持(肩甲平面上の軽度挙上+軽度外旋)で内旋拘縮と上方スライドを予防。

-

ボツリヌス毒素(BoNT-A):肩内旋/内転スパスティシティ(大胸筋・広背筋・肩甲下筋など)に投与すると痛みと外旋/外転可動域の改善が見込めるエビデンス。PubMed

| メカニズム | 神経生理の要点(正式説明) | 肩の臨床像(観察サイン) | 介入の要点(例) |

|---|---|---|---|

| 網様体脊髄路の過活動 | 橋・延髄網様体(PMRF)からの網様体脊髄路(RST)がα運動ニューロンへの興奮性投射を持続的に増強(LTP様)。**近位筋の共同運動(屈曲・内旋優位)**を助長。 | 上腕二頭筋の持続的過緊張、肩甲帯前傾+内旋、上腕骨頭の前方偏位。肩外転負荷で手指伸展(手の開き)が低下。 | 肩外転支持位(SABD support)で外旋・水平外転方向へパターン分解。外旋群/三角筋後部へのFES、把持‐リリース課題を反復。肩甲骨は後傾+上方回旋を常に同調。 |

| 前庭脊髄路の同時興奮過多 | 外側前庭脊髄路(LVST)が伸筋α運動ニューロンと体幹・近位筋を同時興奮させ、抗重力の共同収縮が過多。 | 肩甲下筋/大胸筋優位の過内旋拘縮、肩甲骨下方回旋、胸郭前傾。立位で顕在化しやすい。 | 胸郭伸展・肋骨挙上を誘導し、肩甲骨上方回旋+後傾を促通。外旋・外転での荷重課題(壁面荷重、修正プランク等)で過剰な同時興奮を分散。 |

| 伸張反射の過敏化(速度依存) | Ia 伸張反射閾値の低下とα–γ共同活性により短範囲弾性(Short-Range Stiffness; SRS)とキャッチ現象が増強。 | 他動伸展で速度依存の“キャッチ→引き込み”。TardieuでR1 ≪ R2。 | 低速度・長時間保持伸張(LLPS)、持続関節圧/深部感覚入力、拮抗筋FES。その後低速度から課題特異運動へ。急速伸張・牽引は回避。 |

| 筋・関節包の線維化 | TGF-β1経路によりコラーゲン I/III 沈着とクロスブリッジ【アクチンミオシンの重なり】増加(LOX)、筋内結合組織増生→受動硬さ↑。チチンの弾性要素のスプライシング変化による硬さ増大の報告もあるが、骨格筋でのアイソフォーム置換に関するエビデンスは限定的。 | ストレッチしても“ばね感”で戻る反発、前方関節包短縮/内旋拘縮、硬いエンドフィール。 | LLPS(夜間スプリント/シリアルキャスティング)、筋膜・関節包モビライゼーション、必要に応じボツリヌス毒素+リハ。可動域再獲得→課題化で固定化を防ぐ。 |

慢性期(数か月〜)

病態の背景

-

不動や痛みによる軟部組織の線維化、関節包の短縮、筋腱の粘弾性増大が固定化。

-

スキャプラの上方回旋・後傾・外旋不足が残ると、GH関節の求心性(concavity–compression)が保てず、三角筋に対する腱板の安定化機能が働きにくい。PMC

肩で見やすいサイン

-

反復すると元の硬さに戻る「ゴム感」

-

外転・外旋終末域の痛み、肩峰下衝突様の症状

対応

-

スキャプラ運動の再学習:

-

低荷重量域で外旋をロックしつつ内転シナジーを抑制 → 純粋な回旋運動へ

-

上腕骨頭の回転中心を安定化し、上方すべりを抑える

-

肩甲骨の上方回旋・後傾・外旋を**前鋸筋+僧帽筋(上・下)**で同調させる

-

終末域は微小な内旋テンションだけ残し、上方スライドを抑制

これらは**上肢挙上に伴う正常スキャプラ運動(上方回旋・後傾・外旋)**の再獲得を意図した手順です。

-

-

病因に応じた処置:

-

石灰沈着・滑液包炎・肩峰下インピンジが疑われれば、画像評価と局所注射/徒手+運動療法を適宜併用(各国の脳卒中後肩痛ガイドラインでも選択肢)。Canadian Stroke Best Practices

-

| 病態レイヤー | 主要メカニズム(正式) | 臨床像(観察サイン) | 介入の要点(例) |

|---|---|---|---|

| 中枢神経(皮質・脳幹・脊髄) | 橋‐延髄網様体脊髄路(RST)および外側前庭脊髄路(LVST)の興奮性持続↑。健側→患側の半球間抑制(IHI)過剰が残存し、近位・屈曲/内旋シナジーを助長。 | 痙縮性ジストニア(安静でも持続緊張)。病的共同運動:肩内旋‐肘屈曲の固定化。上腕骨頭の前方偏位。 | 肩外転支持(SABD support)+外旋・水平外転でパターン分解。外旋群/三角筋後部へのFES、両上肢対称課題や把持‐リリース反復。肩甲骨は後傾+上方回旋を常に同調。 |

| 脊髄・末梢神経 | **α運動ニューロンの持続性内向き電流(PIC)**高値持続、Ia求心性の抑制低下/レンショウ抑制低下。→速度依存性の抵抗が増す。 | 他動伸展で“キャッチ”→折りたたみナイフ(clasp-knife)様の解放。TardieuでR1≪R2。 | 低速度・長時間保持伸張(LLPS)、持続関節圧・深部感覚入力、拮抗筋FES。その後低速度から課題特異運動へ移行。急速伸張・牽引は回避。 |

| 筋・腱・関節包 | TGF-β1/CTGF経路によるコラーゲンI/III沈着と架橋(LOX)増加、筋内結合組織の増生→受動硬さ↑。**チチンのスプライシング変化(PEVK短縮など)**の報告はあるが、骨格筋でのアイソフォーム置換(N2B⇔N2A)の断定は避ける。 | 外転60°付近で“板のような”硬いエンドフィール。超音波せん断弾性率の上昇。前方関節包短縮/内旋拘縮。 | LLPS(夜間スプリント/シリアルキャスティング)、筋膜・関節包モビライゼーション、熱+伸張の併用。必要に応じボツリヌス毒素+リハ。可動域再獲得→機能課題化の順で固定化を防ぐ。 |

| 骨・関節アライメント | 上腕骨頭の前下方変位・剪断の固定化、関節窩の硬化・浅化。肩甲骨下制+下方回旋が“新たなゼロ位”として定着。 | 立位で腕の重みで下がる感覚。X線で前下方亜脱臼や骨棘形成。 | 骨頭の求心化(肩甲骨後傾+上方回旋を作り、外旋・外転で荷重)。行為中のセンタリング練習(スキャプラアシストテスト指標化)。オーバーヘッドでの代償動作は制限。 |

2. 肩に共通する運動学のコア(臨床に直結する2点)

-

求心性(concavity–compression)が安定の基礎

-

腱板は骨頭を臼蓋の凹面に圧縮し、三角筋の挙上を可能にする。これは中間域で特に重要。臼蓋唇の整合性も寄与。PubMed

-

スキャプラのフォースカップルを外さない

-

挙上時に必要なのは上方回旋・後傾・外旋。前鋸筋と僧帽筋(特に下部)の協調が鍵で、ここが崩れると上腕骨頭が前上方へ移動しやすい。

3. フェーズ横断の評価とモニタリング

-

痛み・炎症:視診・触診、必要に応じ超音波。

-

亜脱臼:指幅法は簡便だが、**超音波(A–GT距離など)**での定量化がより感度良好。PubMed

-

痙縮:Modified Tardieu Scale(MTS)で速度依存性を評価(R1/R2)。MASは補助的に。DOI

-

スキャプラ運動:観察+徒手補助(Scapular Assistance/Retraction Test など)でパターンを同定。

-

機能:FMA-UE、ARAT、上肢ADL 指標など。

4. 介入の組み立て(肩の実践プロトコルの例)

目的:

①骨頭の求心性を保つ ②痛み/炎症を抑える ③異常共同運動を減らしスキャプラ—上腕リズムを整える

-

支持とポジショニング

-

端座位・立位では上腕骨頭を上内方へ支持できるスリング/トラフを適合。オーバーヘッドプーリーは常用しない。Canadian Stroke Best Practices

-

-

FES/NMES(早期〜)

-

棘上筋+三角筋後部を基本ターゲット。1日>1時間×数週で亜脱臼の軽減。痛み/機能の改善は限定的で、中〜後期の効果は不確実。PMC

-

-

痙縮管理

-

ストレッチは短時間・反復で速度管理(“速い伸張でのキャッチ”を避ける)。

-

機能阻害が明らかな場合はBoNT-A(肩甲下筋・大胸筋・広背筋など)を検討。痛み・外旋/外転ROMの改善エビデンスあり。PubMed

-

-

スキャプラ運動誘導(慢性期の核)

-

外旋を保持しながら上方回旋・後傾を徒手介助 → 前鋸筋+下部僧帽筋を促通。

-

終末域では1–2°の微小内旋テンションを残し、上方スライドと痛みを回避(運動学的工夫)。

-

Push-up plus、壁スライドなど、上記フォースカップルを活かすエクササイズへ漸進。PMC

-

-

痛みの原因別アプローチ

-

滑液包炎・石灰沈着などは画像+注射療法を併用し、運動学の再教育で再発を予防。Canadian Stroke Best Practices

-

5. よくある疑問へのショートアンサー

Q1. 弛緩期にしっかり伸ばしておけば拘縮予防になりますか?

A. **長時間の強い牽引やオーバーヘッドプーリーは推奨されません。**痛み・炎症を助長し、後の介入を難しくします。支持・求心性の確保と安全域でのROMが基本です。ScienceDirect

Q2. FESは誰にでも効きますか?

A. 早期(〜6か月)で、重度麻痺で骨頭支持が失われやすい人ほど亜脱臼軽減の恩恵が期待できます。痛みや機能改善は限定的で、万能ではありません。PMC

Q3. 痙縮の評価は MAS だけで十分?

A. いいえ。痙縮は速度依存性が本質なので、MTSでR1/R2 と反応を速度別にみる方が病態把握に適します。DOI

Q4. なぜ肩甲骨にこだわるの?

A. 肩甲骨の上方回旋・後傾・外旋が整うと、腱板が骨頭を臼蓋に圧縮でき、三角筋の力が挙上へ素直に変換されます(concavity–compression)。PubMed

6. まとめ(Take‑home)

-

弛緩期は「守る」: 求心性の確保・痛み/炎症の管理・(適応があれば)早期 FES。PMC

-

痙縮期は「速度」と「路」の問題: 速度依存性を踏まえた評価(MTS)と、脳幹路優位で生じる共同運動を崩す運動学習。BioMed CentralPMC

-

慢性期は「運動学の再構築」: スキャプラのフォースカップルとconcavity–compressionを取り戻す。必要に応じBoNTや局所治療を併用。PubMed+1

主要参考(代表のみ)

-

ガイドライン/レビュー

-

Canadian Stroke Best Practices: Shoulder pain after stroke – オーバーヘッドプーリー非推奨、FES は早期の亜脱臼予防に選択肢。Canadian Stroke Best Practices

-

FES/NMES メタ解析:早期の亜脱臼を有意に軽減、痛み/機能への効果は限定的。PMC

-

痙縮の定義と評価:速度依存性(Lance)、MTSの有用性。BioMed CentralDOI

-

-

メカニズム

-

Reticulospinal 寄与と屈筋共同運動:慢性期での脳幹路リクルートの増大。PMC

-

CSP と GABA_B:CSP の後半は GABA_B 介在抑制に関連し、脳卒中後に延長が観察されうる。Taylor & Francis OnlineBioMed Central

-

スキャプラ運動学(上方回旋・後傾・外旋)とフォースカップル(前鋸筋+僧帽筋)。

-

Concavity–compression による GH 安定化。PubMed

-

-

治療

-

BoNT-A:肩の痙縮・疼痛に対する痛み/可動域改善の系統的レビュー。PubMed

-

※本文は主要命題に限定して引用しています。個々の介入は患者像・時期・合併症で適応が変わります。局所注射、BoNT、FES 等はプログラム全体の中で位置づけ、運動学習(スキャプラ–上腕リズム)と痛み/炎症マネジメントを常に併走させることが、最終的な機能回復と再発予防に直結します。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)