臨床見学させて頂いていて、坐骨神経痛って言われたという患者さんが多かったように思います。治療の中で「梨状筋」というワードが出ていました。梨状筋と坐骨神経の関係について教えてほしいです。

梨状筋というトンネルを坐骨神経は通過する必要があるんだよね。梨状筋が硬くなったりすると坐骨神経に負担がかかってくるんだ。今回はより詳しく梨状筋症候群について解説していくね。

梨状筋症候群の概要

梨状筋症候群(PS)は、筋骨格系の状態であり、殿部またはその周辺の痛みを伴います。この症候群は、梨状筋に異常があるために起こる坐骨神経枝の末梢神経炎であるとされており、筋肉の損傷や炎症などが原因となることがあるとされています。

梨状筋症候群によく使われる同意語は、深臀部症候群、脊髄外性坐骨神経炎等です。梨状筋症候群と診断される人は男性よりも女性の方が多く、女性と男性の比率は6:1です。この比率は、女性の方が大腿四頭筋の筋角が広いことで説明できます。特に、屋外での移動やジョギング、ジム通いなどの余暇活動を制限されると、身体を動かす機会が大幅に減少します。

高齢者では通院や施設への通所などを控える方も増えたと思います。こうした運動不足がもたらす影響は、健康や社会的なケア、人々の精神的な健康など、さまざまな分野で見られる可能性があります。

本記事の目標

・梨状筋症候群について基礎知識を整理する

・梨状筋症候群でお悩みの方が解決の糸口を見出せる

臨床的に関連する解剖学的知識

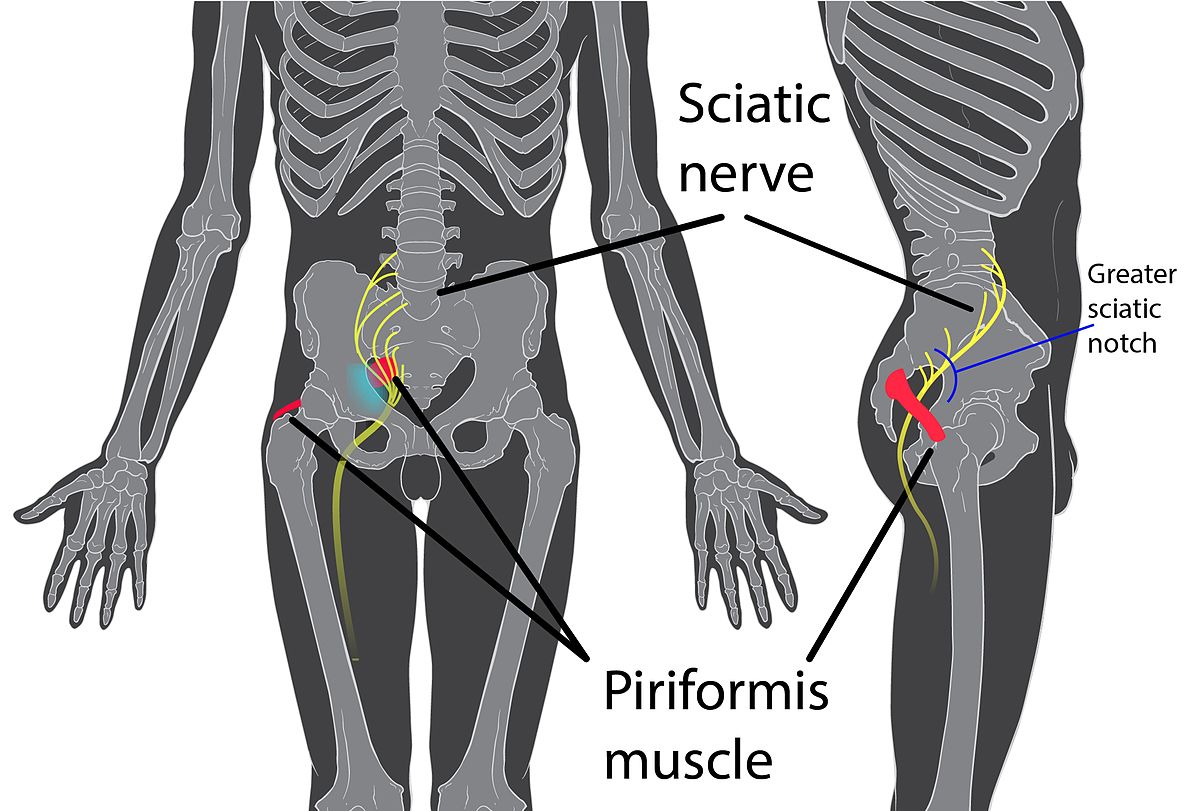

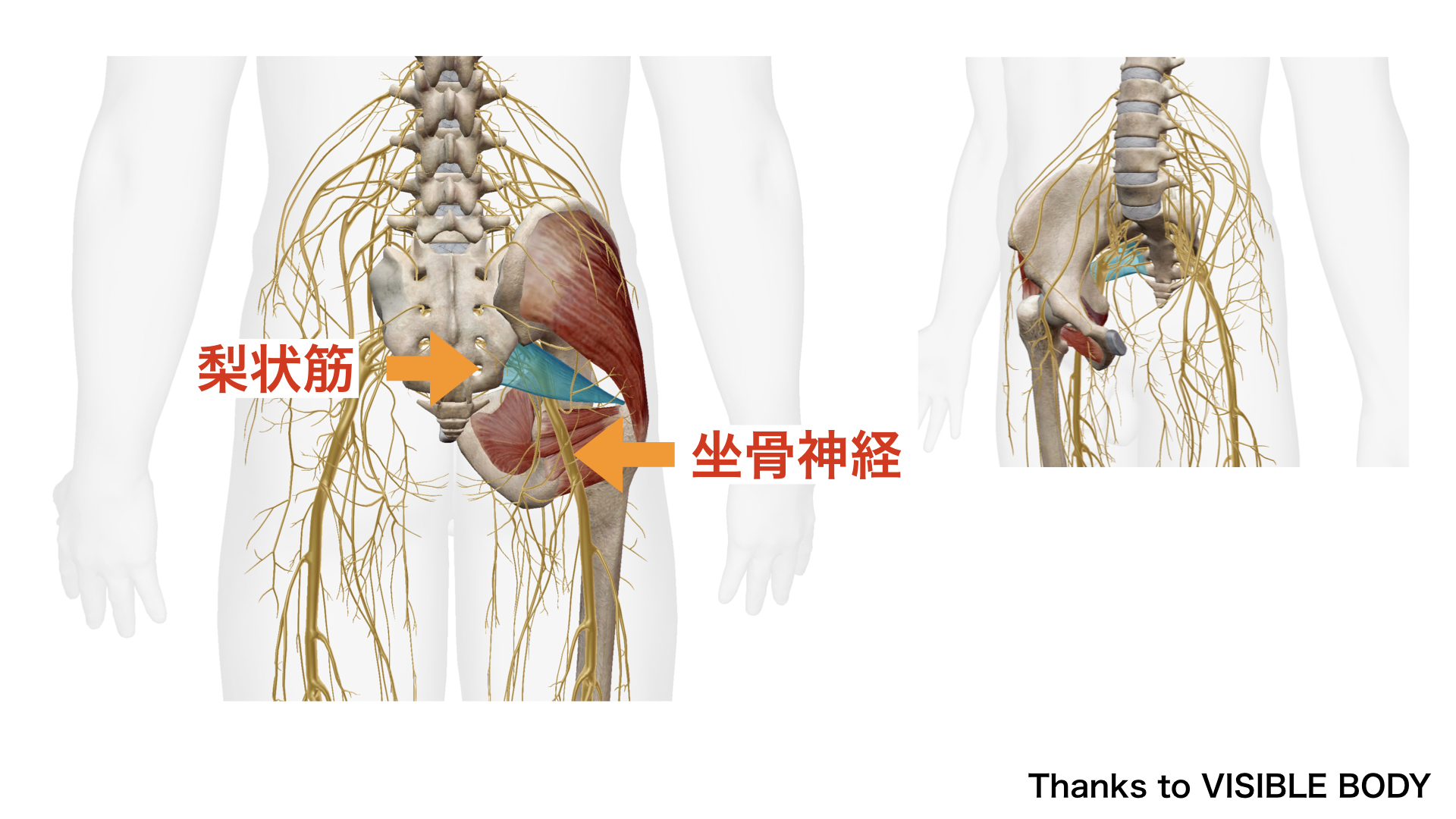

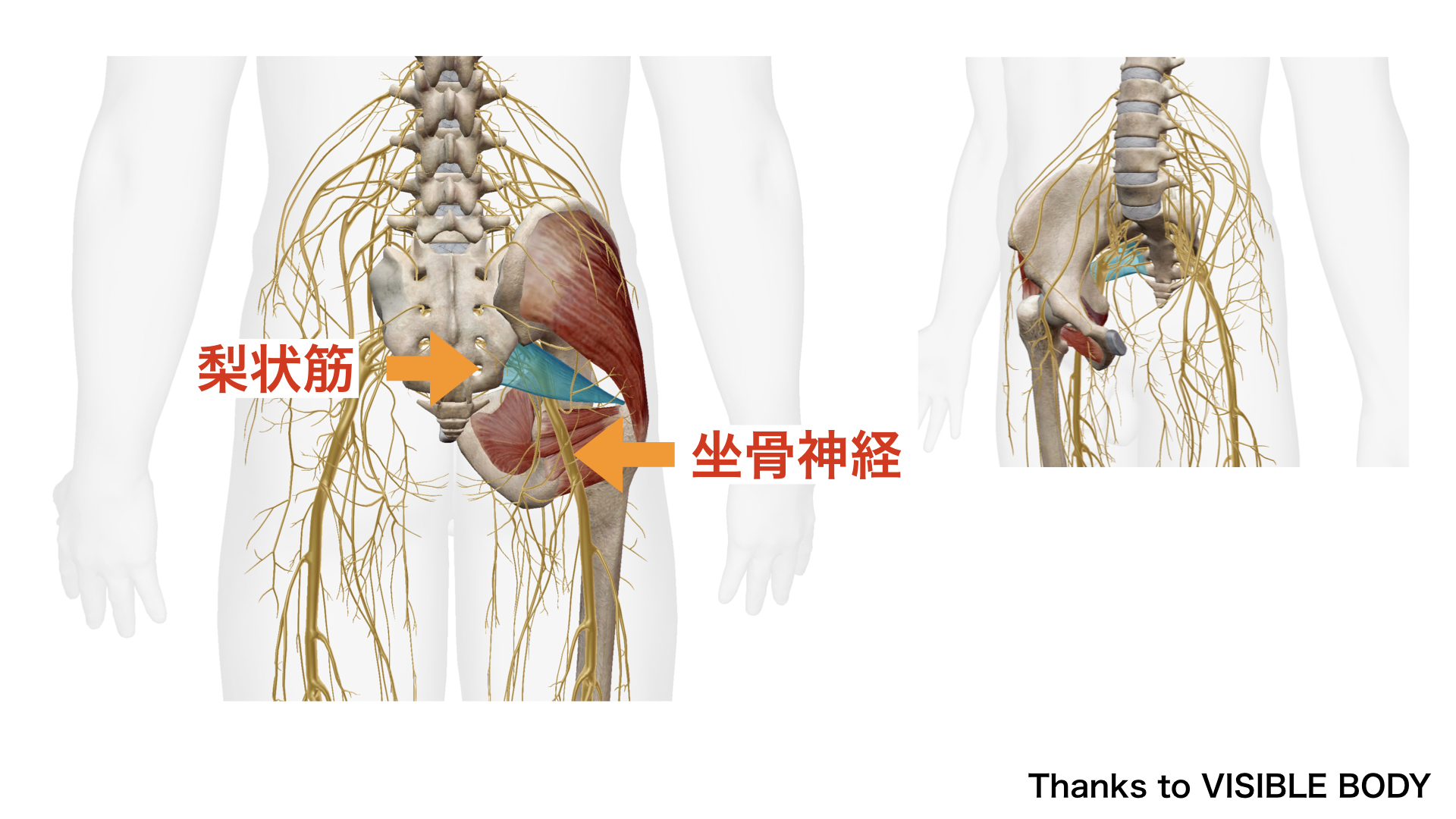

図引用元:VISIBLE BODYより引用

梨状筋

起始:梨状筋は、前仙骨孔、仙腸関節、前仙腸靭帯、仙結節靭帯から起始します。

停止:大坐骨神経節を通り、大腿骨の大転子上に停止します。

作用:梨状筋は機能的には股関節の外旋、外転、部分的に伸展に関与します。

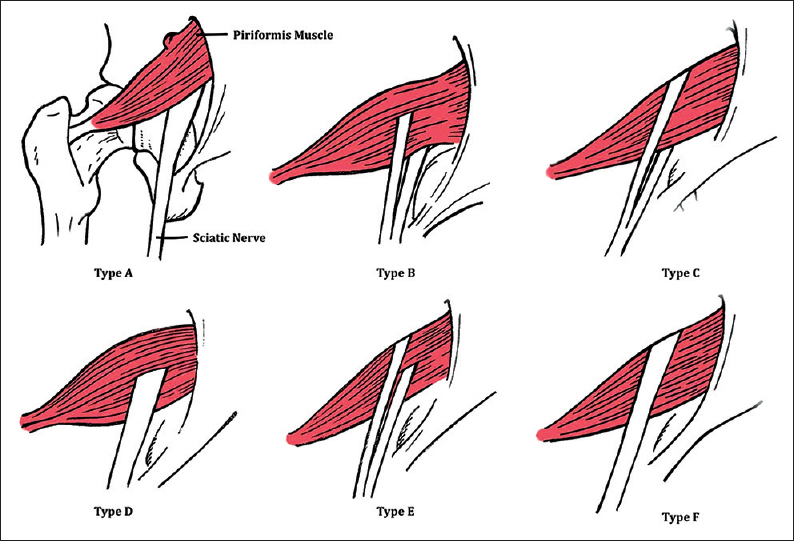

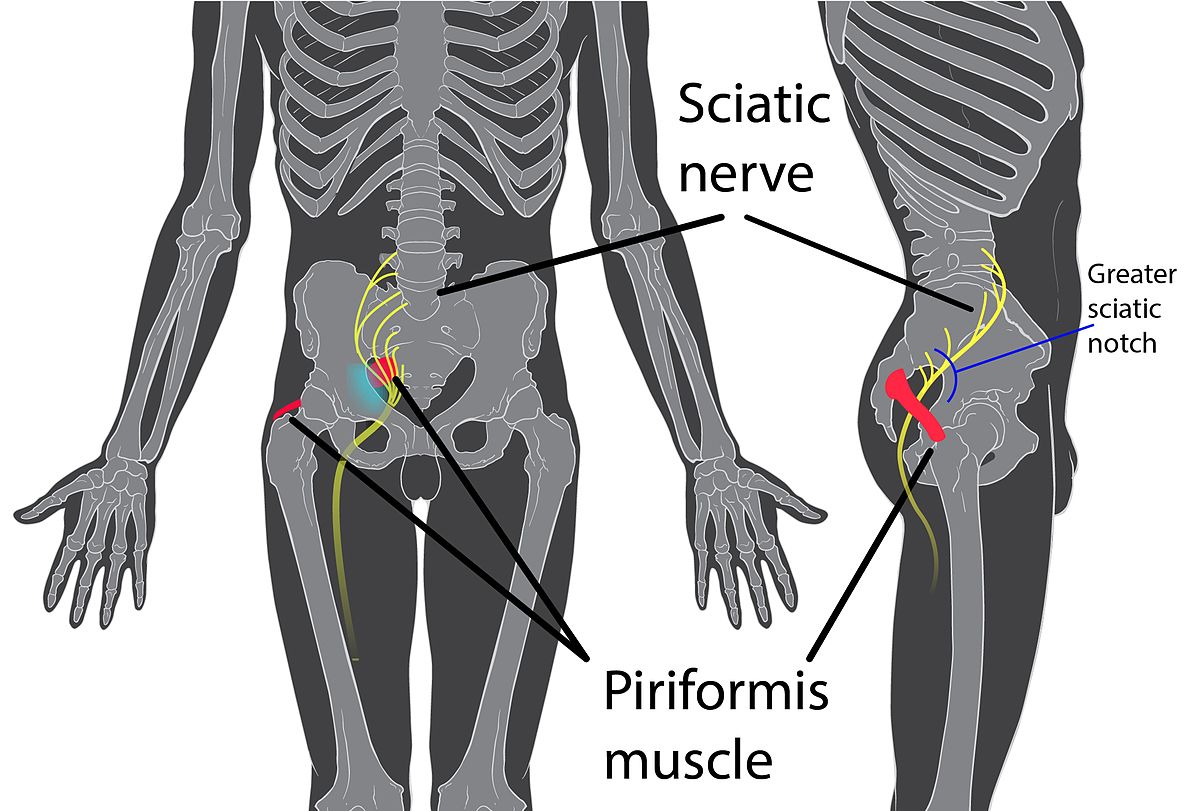

坐骨神経は一般に梨状筋の筋腹の下の骨盤から出ていますが、多くの先天性のバリエーションが存在する可能性があります。

梨状筋と坐骨神経の関係は、BeatonとAnsonによって6つに分類されています。異常な関係はタイプ”B”からタイプ”F”の間でラベルされます。タイプ”A”は梨状筋と坐骨神経は正常な関係であると考えられているためです。

坐骨神経と梨状筋の関係(坐骨神経と梨状筋の関係のバリエーション)

・坐骨神経全体が筋腹の中を通るもの、下側または上方にあるものはじめ6種類のバリエーションが示されています。

坐骨神経に関する記事も併せてご覧ください。

疫学 / 病理学

Boyajian- O’ Neill L.A.らによると、梨状筋症候群には、一次性と二次性の2種類があります。

一次性梨状筋症候群は、解剖学的な原因があり、梨状筋の分裂、坐骨神経の分裂、坐骨神経の経路の異常などのバリエーションがあります。

梨状筋症候群を発症する原因のうち、一次的な原因によるものは15%未満です。 現在のところ、異常の有病率について認められた値はなく、坐骨神経の異常が梨状筋症候群や他のタイプの坐骨神経痛を引き起こすかどうかを裏付ける証拠はほとんどありません。

これらの知見は、梨状筋および坐骨神経の異常が、これまで考えられていたほど、梨状筋症候群の病態生理に重要ではない可能性を示唆するものです。

二次性梨状筋症候群は、微視的損傷、微小外傷および局所虚血などの促進因子の結果として生じます。

梨状筋症候群は、殿部の外傷により軟部組織の炎症、筋痙攣またはその両方が起こり、その結果神経が圧迫されることが最も多く(50%)、また、殿部の微小外傷は梨状筋症候群の原因となります。

梨状筋の筋痙攣は、直接外傷、術後損傷、腰椎および仙腸関節の病理、または使い過ぎによって起こることがほとんどです。

梨状筋症候群は、下肢、腰、骨盤領域のバイオメカニクスの変化による筋の短縮によって引き起こされることもあります。その結果、坐骨神経が圧迫または刺激されることがあります。梨状筋の機能不全がある場合、臀部、大腿後面、脚後面、足側面などの坐骨神経分布に疼痛などの様々な徴候や症状を引き起こすことがあります。

微小外傷は、長距離歩行やランニングなどの梨状筋の酷使や、後ろポケットに財布を入れた状態で座るなど直接的な圧迫によって生じることがあります。

梨状筋の過伸張と遠心的負荷による持続的な負荷は、坐骨神経の圧迫や刺激につながる可能性があります。それは、梨状筋が伸張された状態で機能しているか、機能的活動中に遠心的な荷重を受けている可能性があり、二次的に主動作筋が弱くなっていることと言えます。

例えば、大殿筋や中殿筋の筋力低下により、体重を支える作業中に股関節が過度に内転・内旋すると、より大きな遠心的な荷重が梨状筋にかかる可能性があります。

特徴・臨床症状

梨状筋症候群の患者は、典型的には、持続的な放射状の腰痛、(慢性)殿部痛、しびれ、知覚異常、歩行困難、座位、しゃがむ、立つ、排便時の痛みなどの機能的活動からなる多くの症状を持ちます。

また、梨状筋病変と同じ側の殿部の圧迫痛や、ほぼすべての症例で坐骨神経節上の点状圧痛を認めることがあります。殿部痛は殿部、大腿後面、下腿近位部へ放散することがあります。

活動、長時間の座位や歩行、しゃがみ込み、股関節の内転・内旋、梨状筋の緊張を高める動作で痛みが増悪することがあります。患者によっては、横になったり、膝を曲げたり、歩いたりすると痛みが軽減されることがあります。しかし、どのような姿勢でも痛みに耐えられず、歩いているときだけ楽になる患者さんもいます。

歩行時に足を引きずったり、仰臥位で脚を短縮して外旋させた状態で来院することがあります。この仰臥位での外旋は、梨状筋の陽性徴候であり、splayfootとも呼ばれる。梨状筋が収縮した結果である可能性もあります。

梨状筋症候群は、以下のような他の一般的な機能障害と鑑別する必要があります。

鑑別診断

・腸骨静脈の血栓症

・転子部滑液包炎

・殿部静脈瘤による坐骨神経の有痛性神経血管圧迫症候群

・椎間板ヘルニア

・椎弓切除後症候群

・認識されていない骨盤骨折

・腰椎骨軟骨症

・未診断の腎臓結石

・腰仙骨神経根症

・変形性関節症(腰仙椎)

・仙腸関節症候群

・椎間板変性症

・圧迫骨折

・股関節の関節内病変:関節唇裂傷、大腿骨臼蓋インピンジメント(FAI)など

・腰部脊柱管狭窄症

・腫瘍、嚢胞

・婦人科疾患

・虫垂炎、腎盂炎、高窒素血症、子宮疾患、前立腺疾患、骨盤内臓の悪性腫瘍などの病気

・仙腸関節の機能不全、病変、炎症

・心因性疾患:肉体疲労、抑うつなど

梨状筋症候群に関わる評価について、解説していきます。

X線検査は、梨状筋症候群の診断に限定的に適用されます。患者が経験する症状が脊椎または股関節に由来する可能性を排除するために、骨盤と殿部の標準的な前後方向のX線写真、殿部の側面図、腰椎のCTまたはMRIのいずれかが推奨されます。

筋電図検査は、梨状筋症候群や椎間板ヘルニアなどの病気を見分けるのに役立ちます。脊椎の神経が圧迫されると、梨状筋の近くにある筋肉の筋電異常が起こることがあります。しかし、梨状筋症候群の場合は、近くの筋肉は正常で、遠くにある筋肉が異常を示すことがわかります。

FAIRテストのような能動的な操作を取り入れた筋電図検査は、梨状筋症候群の診断において、他の利用可能な検査よりも特異度や感度が高い可能性があります。

電気生理学的検査と神経ブロックは、診断が不確かな場合に重要な役割を果たします。梨状筋への局所麻酔薬、ステロイド、ボツリヌス毒素の注射は、診断と治療の両方の目的で行うことができます。

腰痛による日常生活の障害を患者自身が評価する尺度で、短時間で簡単に行うことができます。立つ・歩く・座る・服を着るなど日常生活の行動が障害されるているか否かを「はい」又は「いいえ」で24の質問に答えていきます。得点が高いほど、日常生活における障害の程度が高いことを示しています。

正確な診断のためには、患者の完全な神経学的病歴と身体的評価が不可欠です。

身体的評価には、以下の点を含める必要があります。

・腰椎、骨盤、仙骨、脚長差に特に注意した身体の筋・靭帯・血管・神経等の評価を行う

・深部腱反射テスト、筋力テスト、感覚器テスト

梨状筋症候群の患者は、殿部の萎縮や患側の四肢の短縮を認めることがあります。慢性例では、患側の四肢に筋力低下が認められます。

仙腸関節部、梨状筋の筋腹部、大坐骨切痕などを触診することで知覚過敏を訴えます。注意深く深い触診を行うことで、梨状筋のスパズムを発見することができます。

殿部の深部の指診では、圧痛と疼痛を認め、締め付け感の増悪と脚のしびれを伴うことがあります。

Pace徴候は、座位で股関節の外転と外旋を抵抗することによる疼痛と脱力からなります。梨状筋症候群の患者の46.5%で陽性となります。

患者は、検査者が行う受動的なSLR(臥位で下肢を真っ直ぐ挙上する)中に殿部と脚の痛みを訴えます。

仰臥位で股関節を受動的に強制的に内転させると痛みと脱力感を伴います。この痛みは、梨状筋が受動的に引き伸ばされ、仙棘靭帯で坐骨神経が圧迫された結果であると考えられています。56,2%の患者で陽性との報告がされています。

無症状側に寝た状態で、痛む側の屈曲脚を挙上する能動検査です。外転は梨状筋患者では深い殿部痛を引き起こしますが、腰椎椎間板症患者では背中と脚の痛みを引き起こします。

患者は、下肢を曲げて支え、上肢は体幹と一直線になるようにまっすぐにして横になります。施術者は、患者の前に足の高さで立ち、患者の脚をゆっくり外転させながら観察します。

正常:股関節の45°まで外転する

異常:股関節の屈曲が起こる場合(TFLの短縮を示唆)、下肢が外旋する場合(梨状筋の短縮を示唆)、動作の始めに股関節の’hiking’が起こる場合(腰方形筋の過剰活動を示唆、従って短縮を意味する)

トレンデレンブルグ徴候も陽性となることがあります。

股関節、坐骨神経に関わる評価を下記記事でまとめています。併せてご覧ください。

医学的管理

梨状筋症候群に対する保存的治療には、薬剤(非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs、筋弛緩薬、神経障害性疼痛薬)、リハビリ、生活様式の改善、心理療法が含まれます。

梨状筋への局所麻酔、ステロイド、ボツリヌス毒素の注射は、診断と治療の両方の目的で行うことができます。

施術者は、解剖学的な変化とランドマークによる手法の限界について熟知している必要があります。最近、超音波ガイド下注射法が利用されるようになりました。この技術は、梨状筋症候群の治療において、診断と治療の両方の価値を持つことが示されています。

梨状筋症候群はしばしば慢性化するため、短期間の薬物療法が推奨されます。

外科的な手術は、非外科的な治療が効果がなく、症状が深刻で機能不全に陥るような場合にのみ考慮されるべきです。外科手術の一般的な適応には、膿瘍、腫瘍、血腫、そして大殿筋静脈瘤による坐骨神経の有痛性血管圧迫が含まれます。

緊張した筋肉の圧迫から神経を解放するために、梨状筋腱の腱切りを伴う外科的リリースは、数人の著者によって報告されているように、即時の疼痛緩和をもたらします。

坐骨神経痛の原因として、内転筋の可能性を検討すべき場合もあります。しかし、内転筋症候群の診断は、坐骨神経痛の他の可能性のある原因を除外することによってのみ行うことができ、これは梨状筋症候群の診断方法と同様です。

術後管理としては、松葉杖を用いた部分的な体重負担を2週間程度行い、制限のない可動域訓練を行っていきます。上記の外科的アプローチは、有望な短期結果を示しています。

療法士による管理

「梨状筋症候群」の治療には多くの方法が存在します。

最も一般的に報告されている療法士による介入を下記に示します。

一般的介入

・超音波(2.0~2.5W/cm2、10~14分間で開始)

・軟部組織モビライゼーション

・梨状筋ストレッチ

・ホットパックまたはコールドスプレー

・運動パターンの是正(機能訓練)

および様々な腰椎治療

Tonleyらは、梨状筋症候群に対する別の治療法を提案しています。この治療法は、「Therapy Exercises for the Hip」と呼ばれる機能的エクササイズを中心に行われ、股関節の伸筋、外転筋、外旋筋の強化、および不適切な動作パターンの修正を目的としています。

この報告は腰痛の完全な解決、殿部と大腿部の痛みの消失というポジティブな結果が得られたものの、1人の患者を基にした因果関係の確立には注意が必要です。より詳しい調査が必要です。

60-70%の改善を達成するために、患者は通常2-3ヶ月間、毎週2-3回の治療を受けます。

梨状筋をストレッチする前に、同部位をホットパックやコールドスプレーで10分ほど処置しましょう。ストレッチ前の温冷併用は、痛みの軽減に非常に有効です。

次に、梨状筋のストレッチから始めましょう。この筋肉をストレッチする方法には、FAIRポジションを使う方法があります。さらに、マッスルエナジーテクニックを行うことで、ストレッチを強化することができます。このテクニックでは、セラピストが軽い抵抗を提供し、患者が肢を外転させることを5~7秒間、5~7回繰り返します。

梨状筋症候群は、タイトな梨状筋が他の大きな筋肉(大殿筋、中殿筋など)の仕事をすることを強いられるときに引き起こされます。動作の再教育と特に弱い大殿筋の股関節筋肉強化プログラムを使用します。

療法士による管理のメリット・デメリット

| メリット |

デメリット |

| 梨状筋ストレッチ |

|

| 1. 筋肉の緊張と痛みを軽減する |

1. 伸びすぎると筋肉が痛む可能性がある |

| 2. 柔軟性と可動域を向上させる |

2. 根本原因に対処しない可能性がある |

| 3. 神経圧迫を緩和する |

3. ストレッチ中に不快感を引き起こす可能性がある |

|

|

| 筋強化トレーニング |

|

| 1. 筋肉機能とサポートを向上させる |

1. トレーニングしすぎると症状が悪化する可能性がある |

| 2. 筋肉のアンバランスを減らす |

2. フォームが正しくないとけがをする可能性がある |

| 3. 全体的な股関節と骨盤の安定性を向上させる |

3. 即効性がない可能性がある |

|

|

| 動作パターンの修正 |

|

| 1. 根本的なバイオメカニクスの問題に対処する |

1. 専門家の指導が必要 |

| 2. 梨状筋および周辺部の負担を減らす |

2. 効果を発揮するために時間と継続的な練習が必要 |

| 3. 梨状筋症候群の再発を防ぐ |

3. 特定の問題を特定するのが困難な場合がある |

リハビリテーションプログラムは個々の状況に合わせてカスタマイズされるため、セラピストは確かな知識を持ち、患者は専門家の意見を求めることが重要です。

セラピストは、症状の悪化を避けるために、いくつかのヒントを与えることもできます。

これには以下が含まれます。

・長時間座っていることを避け、20分ごとに立ち上がって歩くようにすること。

・車の運転中は、頻繁に停車し、立ち上がってストレッチを行うこと。

・殿部への外傷を予防し、悪化させないような行動を取ること。

・梨状筋症候群の再発を防ぐために、毎日ストレッチを行うことをお勧めすること。

References

1. Kirschner JS, Foye PM, Cole JL. Piriformis syndrome, diagnosis and treatment. Muscle Nerve Jul 2009;40(1):10-18

2.Cramp F, Bottrell O, et al. Non–surgical management of piriformis syndrome: A systematic review. Phys Ther Rev 2007;12:66-72. ( A1)

3.Boyajian-O’Neill LA, McClain RL, Coleman MK, Thomas PP. Diagnosis and management of piriformis syndrome:an osteopathic approach. The Journal of the American Osteopathic Association. 2008 Nov 1;108(11):657-64

4.Tonley JC, Yun SM, et al. Treatment of an individual with piriformis syndrome focusing on hip muscle strengthening and movement reeducation: a case report. J Orthop Sports Phys Ther 2010;40(2):103-111.

5.Siddiq MA. Piriformis Syndrome and Wallet Neuritis: Are They the Same?. Cureus. 2018 May;10(5).

6. Shah S, Wang TW. Piriformis syndrome. eMedicine specialities: Sports medicine: hip 2009 fckLR http://emedicine.medscape.com/article/87545-overview

7.Klein MJ. Piriformis syndrome. eMedicine Specialities: Physical Medicine and Rehabilitation: Lower limb Musculoskeletal conditions 2010 fckLR http://emedicine.medscape.com/article/308798-overview

当施設においても梨状筋由来の神経系の問題を訴えられる患者様が多くいらっしゃいます。症状にお困りの方は、是非お気軽にご相談頂ければ幸いです。様々な疾患に長年関わっている熟練のスタッフが、適切な評価の下、ご納得の行く治療効果を保証致します。

STROKE LABでは個別性に応じた治療介入を行います。治療介入の参考として是非動画をご覧ください。

治療動画をご覧になりたい方は→

こちらよりご覧になれます。

セラピーの目標

・正常な運動パターンの回復

・疼痛、知覚異常の改善

・日常生活動作が快適に遂行できる

・屋外活動(買い物、旅行など)が安全かつ快適に行える

・姿勢全体から機能を高め転倒リスクを軽減する

・適切な自主トレーニングの指導

梨状筋症候群の患者様においては、自主トレーニングも有効です。STROKE LABでは、型にはまった自主トレではなく、ご本人に最適な自主トレを提案させて頂きます。

疾患は異なりますが、自主トレーニングを作成していく過程は参考になるかと思われます。

STROKE LABのセラピーは「姿勢連鎖セラピー」です。局所の治療は勿論のこと、楽に体を動かすことができるように、全身から考え治療していきます。人間の動きを追求する経験豊富なプロフェッショナルが、辛いお悩みに寄り添い、解決致します。是非お気軽にご相談下さい。

無料相談はこちらから予約ページへリンクできます。

STROKE LABのセラピーについてより知りたい方は、下記リンクにて解説しております。是非ご参考にしてみてください。