【2023年最新】脊椎圧迫骨折(いつの間にか骨折)の症状とリハビリ・治療とは?評価、コルセットまで

はじめに:脊椎圧迫骨折の概要

図:Wikipediaより引用

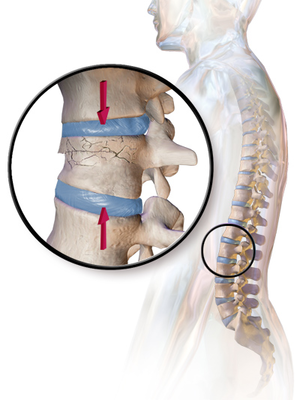

脊椎圧迫骨折の定義・説明

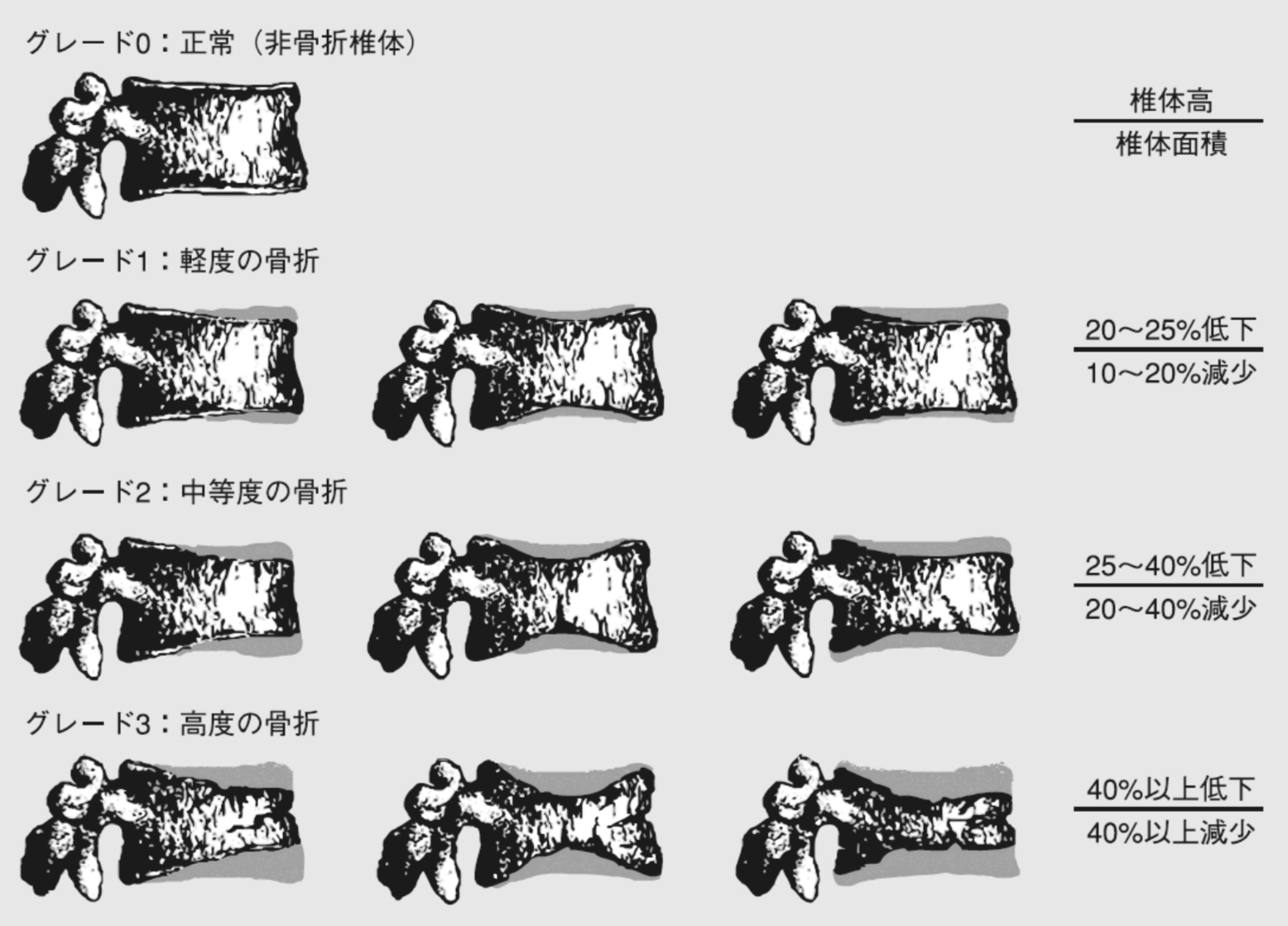

脊椎圧迫骨折の重症度

(Bouxsein ML, Genant HK. International Osteoporosis Foundation. The breaking spine. 2010;

Genant HK, et al. J Bone Miner Res 1993;8(9):1137-48 より著者が改変)

・脊柱の基本的な解剖を理解できる。

・脊椎圧迫骨折の原因、評価、予防、リハビリなどについて理解できる。

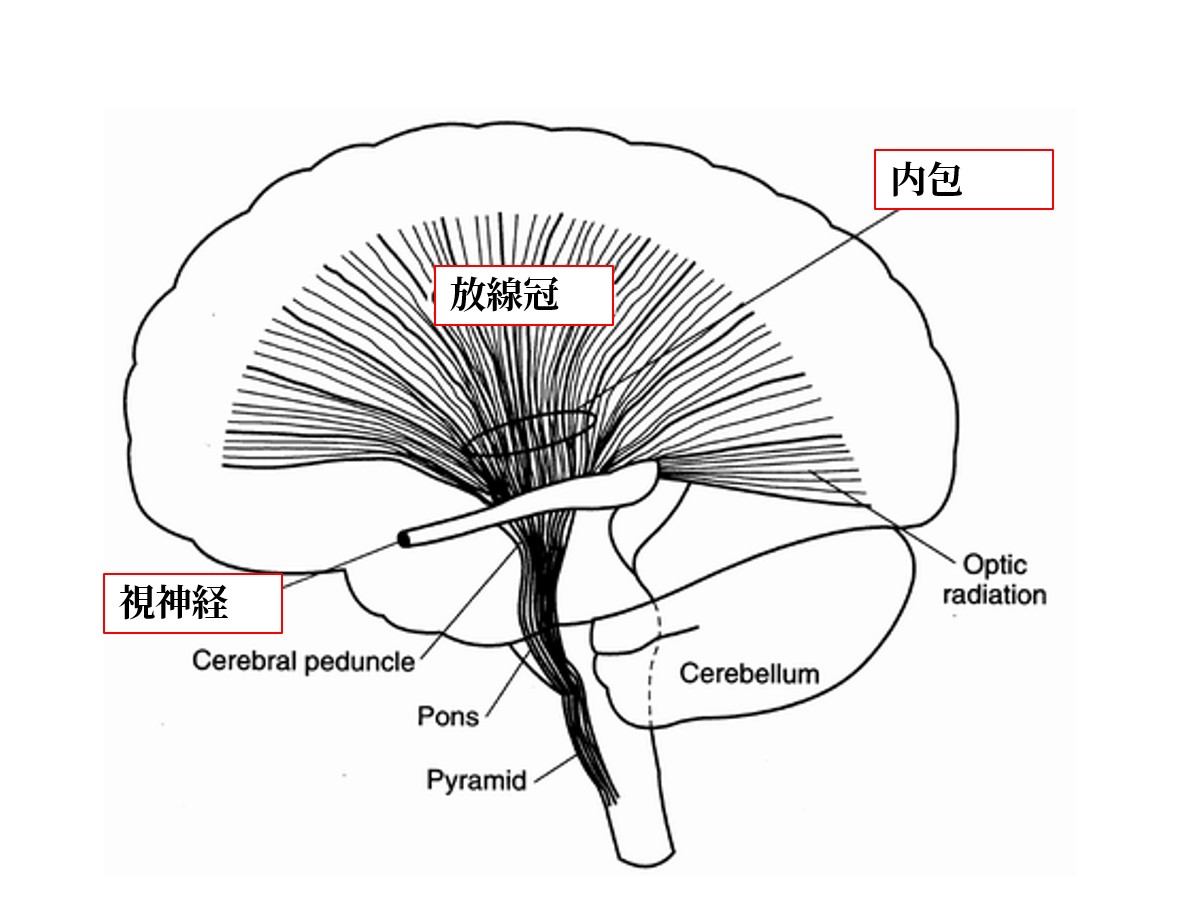

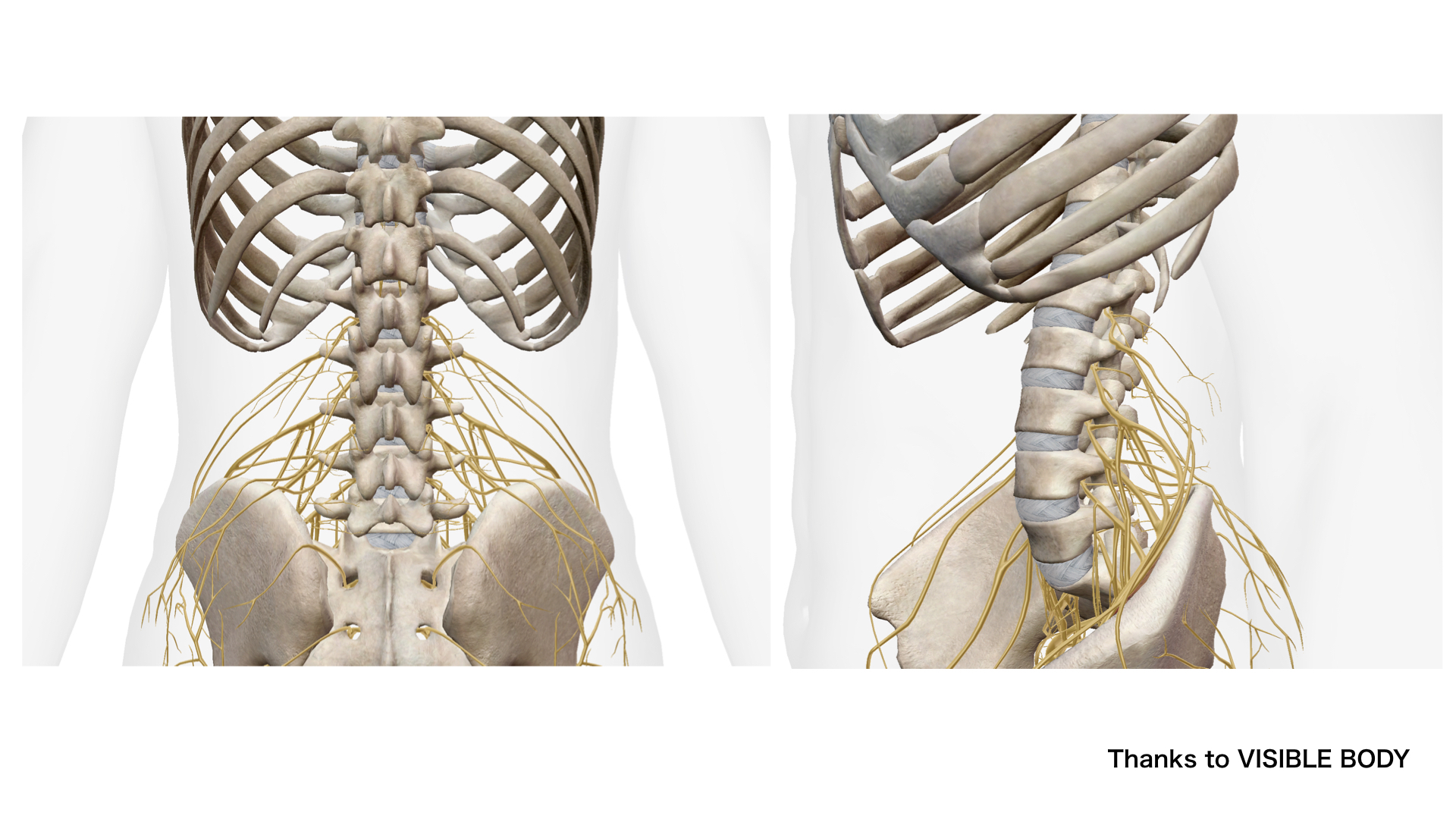

臨床に関連する解剖学的構造(腰椎)

腰椎は、5つの椎骨で構成され、脊椎の最も強い安定化筋が腰椎に付着しているため、上半身を支えることができます。また、積み重ねられた構造により、脊髄を損傷から保護できます 1)。

腰椎は屈曲と伸展の可動性が大きいですが、後屈と回旋に関与する程度は低いです。可動性が高いため、腰椎は傷害を受けやすく、椎間板は機械的負荷に対するクッションとして機能します 2)。

疫学・危険因子

腰椎の構造についての図が示されています。

圧迫骨折は、外傷、骨粗鬆症、感染症、および新生物によって引き起こされます。胸腰椎の接合部である移行部(T12-L2)において、骨折が最も多く発生します。この移行部は、胸椎と腰椎が接続する部位であり、胸椎は腰椎よりも可動性が低いため、衝撃の際には移行部が最も大きな荷重を受けることになります。

加齢(高齢者)

性別による影響、骨粗鬆症

薬による影響

脊椎圧迫骨折の既往

過去に脊椎骨折を経験した人は、再発する圧迫骨折のリスクが通常の5倍にも高くなることが報告されています。さらに、2回以上圧迫骨折を経験した場合、再び骨折をするリスクは通常の12倍にも上がります。また、骨粗鬆症による椎体圧迫骨折を持つ患者は、椎体の数に比例して死亡率が上昇することがいくつかの患者集団研究から示唆されています。つまり、椎体圧迫骨折が複数ある場合、死亡率がより高くなる可能性があるということです。

生活習慣

不健康な生活習慣、例えば喫煙、過度の飲酒、座りっぱなしの生活などは骨密度に影響を及ぼします。喫煙や大量のアルコール摂取は、体内のカルシウム吸収能力に影響を及ぼします。

運動能力の低下、平衡感覚の低下

腫瘍の骨転移

特徴・臨床症状

評価

鑑別診断

・尾骨痛

・腰椎椎間関節症

・メカニカルストレスによる腰痛

・腰椎椎間板変性症

・腰椎分離症

・脊椎すべり症

・原発性骨粗鬆症

・続発性骨粗鬆症

診断方法

アウトカム評価

・Visual Analogue Scale(VAS):痛みの主観的評価スケール

・QUALEFFO:脊柱変形を伴う骨粗鬆症患者に対する質問表

・RDQ(Roland-Morris Disability Questionnaire):腰痛による日常生活の障害を患者自身が評価する尺度

・PSFS:患者特異的な質問票

などがアウトカム評価として使用されることがあります。

| 評価ツール | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| VAS | 簡単で、実施が容易で、迅速である | 主観的であり、痛みの微小な変化に対して感度が低い |

| QUALEFFO | 総合的で、骨粗鬆症に特化しており、検証されている | より長く、複雑であり、すべての人口に適していない可能性がある |

| RDQ | 実施が容易で、広く使用されており、検証されている | 腰痛に特化しており、圧迫骨折には適していない |

| PSFS | 個人化され、変化に対応する、実施が容易である | 患者の関与が必要であり、障害のすべての側面を捉えられない可能性がある |

療法士による評価

主観的検査

客観的検査

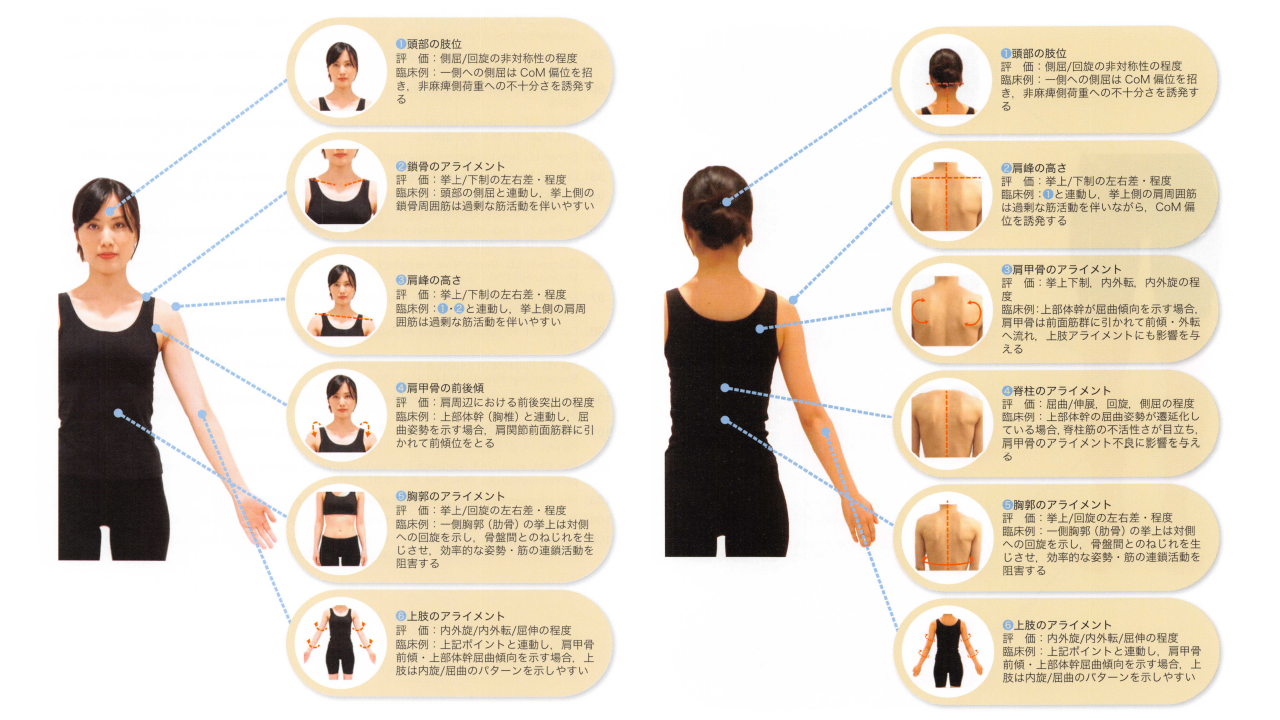

全般的な静的姿勢の評価

見る方向として、前面、側面、背面の3方向から見て行きます。

その中で鎖骨の位置や肩峰の位置、左右間での非対称性など四肢の位置を観察します。そして、その姿勢と体幹・全身の姿勢の関係性を診ます。筋のボリュームも同様に(例えば三角筋や脊柱起立筋のボリュームなど)観察していきます。

圧迫骨折後に呈しやすい円背、頭位前方姿勢の記事は下記を参照してください。

全般的運動評価

全体を見る6つのポイント

①アライメント

②運動パターン

③可動性

④タイミング

⑤スピード

⑥力

⑦姿勢制御

上記のような視点から、患者の機械的なストレスや筋の弱化又は過活動の部位など推測し、仮説検証しながら治療介入へ繋げていきます。

ROM

その他の臨床における身体観察

打診:

患者は鏡の前に立ち、その後ろに検査者が位置します。そうすることで、相手の反応を測ることができます。しっかり閉じた拳で脊柱を全長にわたって検査します。陽性の場合、患者は鋭い、突然の、骨折に関連する痛みを訴えます。骨折部位を触診または直接打診した際の圧痛、傍脊柱筋のスパズムが認められます。6)

仰臥位時の疼痛:

医学的管理

・非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)

・筋弛緩薬

・麻薬性鎮痛薬

・神経障害性疼痛治療薬(三環系抗うつ薬)

・局所鎮痛パッチ

・肋間神経ブロック、経皮神経刺激装置など

予防

・ビスフォスフォネート

・選択的エストロゲン受容体モジュレーター

・テリパラチド副甲状腺ホルモン

・カルシトニン

・ビタミンD

リハビリテーション

筋力強化運動

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 1. 筋力とバランスの向上 | 1. さらなるけがのリスク |

| 筋力トレーニングで筋力とバランスが向上し、脊椎のサポートが向上 | 不適切または過度な筋力トレーニングで圧迫骨折が悪化する可能性 |

| 2. 骨密度の増加 | 2. 不正確な技術 |

| 体重負荷運動や抵抗トレーニングで骨密度が増加し、骨折リスク減少 | フォームや技術が不正確で脊椎に負担をかける可能性 |

| 3. 姿勢と脊椎の整列の改善 | 3. オーバートレーニング |

| 筋力トレーニングで姿勢と脊椎の整列が改善し、圧迫骨折の痛み軽減 | 過度の筋力トレーニングで回復が悪化し、けがリスクが上昇 |

| 4. 痛みの軽減と機能の改善 | 4. 禁忌 |

| 脊椎周囲の筋肉を強化し、痛み軽減と機能改善が可能 | 筋力トレーニングが適切でない場合や潜在的に有害な状況がある |

| 5. さらなる骨折の予防 | |

| 筋力、バランス、骨密度を改善し、将来的な圧迫骨折を防ぐ |

圧迫骨折の筋力強化運動は、筋力とバランスの向上、骨密度の増加、姿勢と脊椎の整列の改善、痛みの軽減と機能の改善、さらなる骨折の予防などの利点があります。しかし、さらなるけがのリスク、不正確な技術、オーバートレーニング、禁忌などの欠点も存在します。医療専門家と相談して、適切で安全な運動プログラムを設計することが重要です。

装具

リハビリテーションの始めには、胸椎・腰椎・仙骨の装具を装着することがあります。療法士が患者に装具の使い方を教え、装具を6~12週間装着させた後、監督下のリハビリを行うことが推奨されます。

装具による椎骨の治癒については、証拠がないことが強調されますが、装具によって身体の姿勢を改善することが確かです。また、骨粗鬆症性の椎体圧迫骨折の患者には、装具が体幹筋力を増加させる効果があります。

脊椎装具の使用は、脊椎の中立的なアライメントを維持し、屈曲を制限するため、骨折した椎骨への軸方向の荷重を軽減します。さらに、装具は傍脊柱筋群の疲労を軽減し、筋スパズムを緩和することができます。

胸椎の骨折は、胸腰椎装具で治療することができます。例えば、以下のようなものがあります。

・Jewitt

・十字型前方脊柱過伸展

・Taylor装具

圧迫骨折の装具のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 1. 痛みの緩和 | 1. 機動性の制限 |

| 破損した椎骨を安定させて支持し、痛みを軽減 | 動きを制限し、日常生活やアクティブなライフスタイルが難しくなる |

| 2. 脊椎の整列 | 2. 筋萎縮 |

| 適切な脊椎の整列が維持され、さらなる変形が防止 | 長期間装具を使用することで筋肉が衰える |

| 3. 治癒の促進 | 3. 皮膚刺激と不快感 |

| 患部を固定することで、治癒を促し、脊椎にさらなるダメージを防止 | 長時間の装具着用は、皮膚刺激、不快感、または圧迫性潰瘍が生じる |

| 4. 非侵襲的治療 | 4. 依存性 |

| 圧迫骨折を管理するための非外科的オプションであり、手術が適さない患者や手術を避けることを希望する患者にとって好ましい | 時間が経つと、患者は装具に依存してしまい、装具なしで体幹の力を鍛え維持する能力が阻害される |

| 5. コスト効果 | 5. 使用期間 |

| 外科的介入に比べて、装具は一般的に費用効果が高く、合併症も少ない | 装具は通常一時的な解決策であり、長期的には追加治療や介入が必要になることがある |

圧迫骨折の装具の利点として、痛みの緩和、脊椎の整列の維持、治癒の促進、非侵襲的治療法であること、そしてコスト効果が高いことが挙げられます。一方で欠点として、機動性の制限、筋萎縮、皮膚刺激や不快感、装具への依存性、および使用期間の問題が考慮されます。

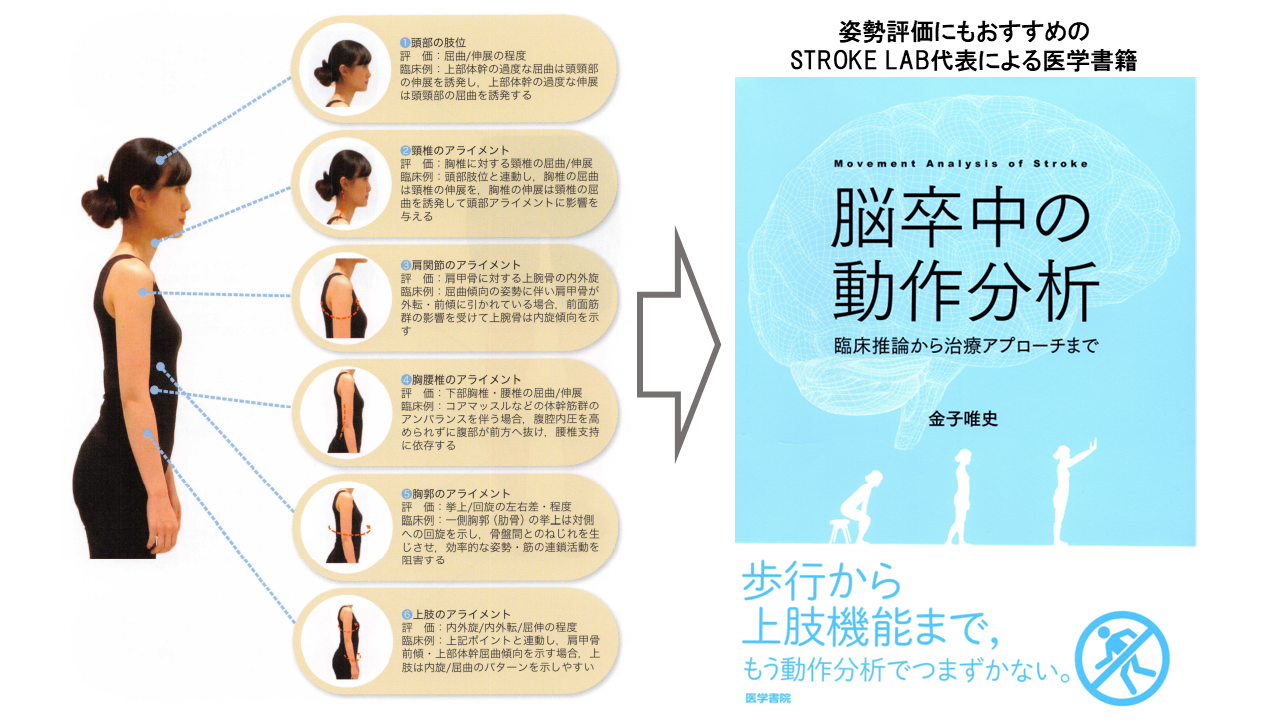

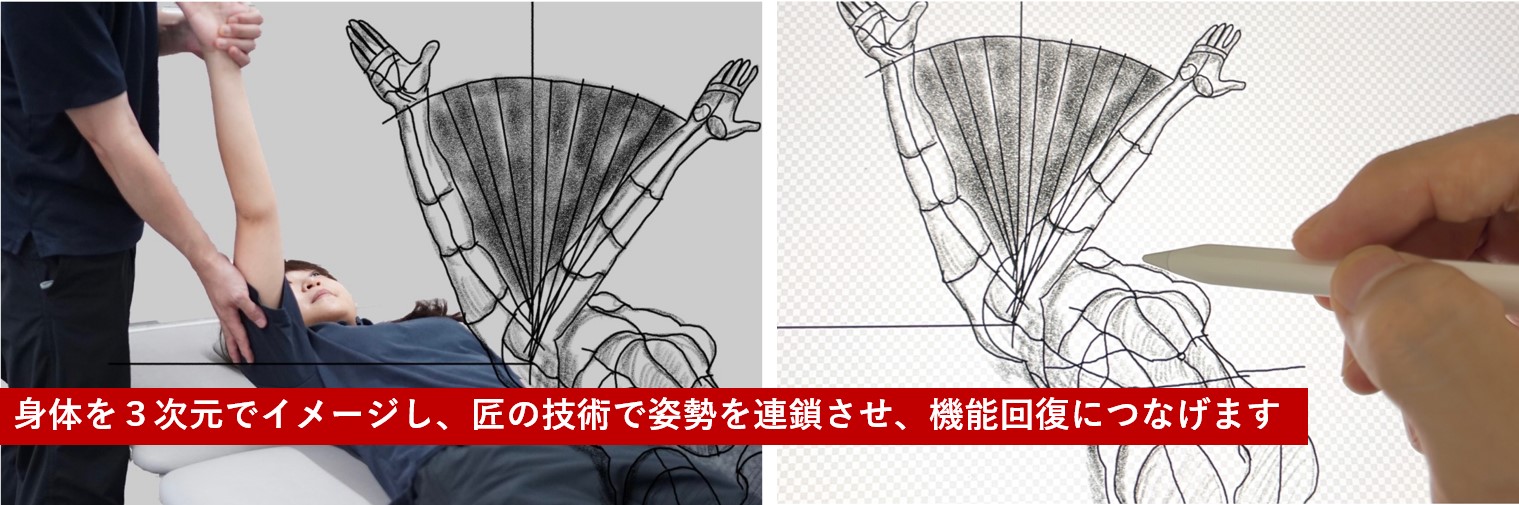

STROKE LABにおけるセラピーについて

当施設においても脊柱に関連する問題を訴えられる患者様が多くいらっしゃいます。症状にお困りの方は、是非お気軽にご相談頂ければ幸いです。様々な疾患に長年関わっている熟練のスタッフが、適切な評価の下、ご納得の行く治療効果を保証致します。

STROKE LABでは個別性に応じた治療介入を行います。治療介入の参考として是非動画をご覧ください。

セラピーの目標

・正常な運動パターンの回復

・疼痛、知覚異常の改善

・日常生活動作が快適に遂行できる

・屋外活動(買い物、旅行など)が安全かつ快適に行える

・姿勢全体から機能を高め転倒リスク、再骨折を予防する

・適切な自主トレーニングの指導

自主トレーニングの指導

STROKE LABのセラピーは「姿勢連鎖セラピー」です。局所の治療は勿論のこと、楽に体を動かすことができるように、全身から考え治療していきます。人間の動きを追求する経験豊富なプロフェッショナルが、辛いお悩みに寄り添い、解決致します。是非お気軽にご相談下さい。

無料相談はこちらから予約ページへリンクできます。

STROKE LABのセラピーについてより知りたい方は、下記リンクにて解説しております。是非ご参考にしてみてください。

参考文献

1)Kinematics of the Spine. In White AA, Panjabi MM, eds: Clinical Biomechanics of the Spine, 1990

2)Bogduk N:Clinical anatomy of the lumbar spine and sacrum. Elsevier, 2005

3)Alexandru, Daniela, and William So:”Evaluation and management of vertebral compression fractures.” Permanente Journal 16.4 (2012). (Level of evidence: 2A)

4)Gertzbein SD, Khoury D, Bullington A, St John TA, Larson AI: Thoracic and lumbar fractures associated with skiing and snowboarding injuries according to the AO comprehensive classi cation. Am J Sports Med 2012 Aug;40(8):1750-4.

5)Zdeblick TA: Compression and wedge fractures: treatment and recovery. Spine Univers 2009

6)Kim DH, Vaccaro AR:Osteoporotic compression fractures of the spine; current options and considerations for treatment. The spine Journal 2006; 6:479-487

7)Goldstein, Christina L.et al: “Management of the elderly with vertebral compression fractures.” Neurosurgery 77 (2015): S33-S45.

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)