前庭系障害の姿勢代償(2009) 脳卒中(脳梗塞・脳出血)片麻痺のリハビリ

毎週数回19:00より、闘うTherapyのバックナンバー配信しています。 Facebookで更新のメールご希望の方は→こちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」

金子コメント:本日もHORAKの2009年の論文を紹介しています。当時はきっと前庭系にはまっていたようです。

前庭系って本当に大切ですよね。よく若い人を指導していると、例えば足部の治療の時に足部しか見ていないんです。足部の治療はバランスの改善を目的としているのであって、足部を柔らかくすることが目的ではないのです。

つまり、体幹より上部の身体パーツをよく観察しなければなりません。

立位でのセラピーでは特に大切ですよね。頭部や眼球の立ち直りにどのような特徴があるのか??よく観察することです。

本文contents

Postural compensation for vestibular loss.

Horak FB. 論文は→こちら

今日はHorakの一番新しい文献を紹介します(7年前のお話)

以下要訳 ↓

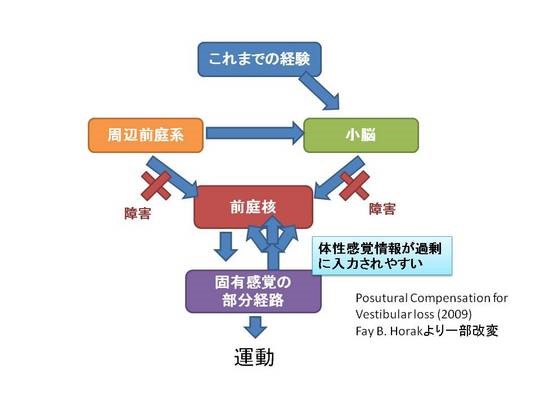

姿勢平衡制御において、前庭系障害への代償としてどの程度まで、感覚情報や感覚フィードバックが残存しているのか?

前庭系障害後の姿勢と歩行失調は、反応性(reactive)と予測性姿勢反応(anticipatory postural responses) の両者の程度の増大が原因である。

これにより過剰バランス(overbalancing)と 不安定性(instability)に陥る。

前庭系の測定過大症(hypermetria)は、小脳の抑制システムの減少、あるいは前庭核への体性感覚入力の過剰なシナプス反応によるものである。

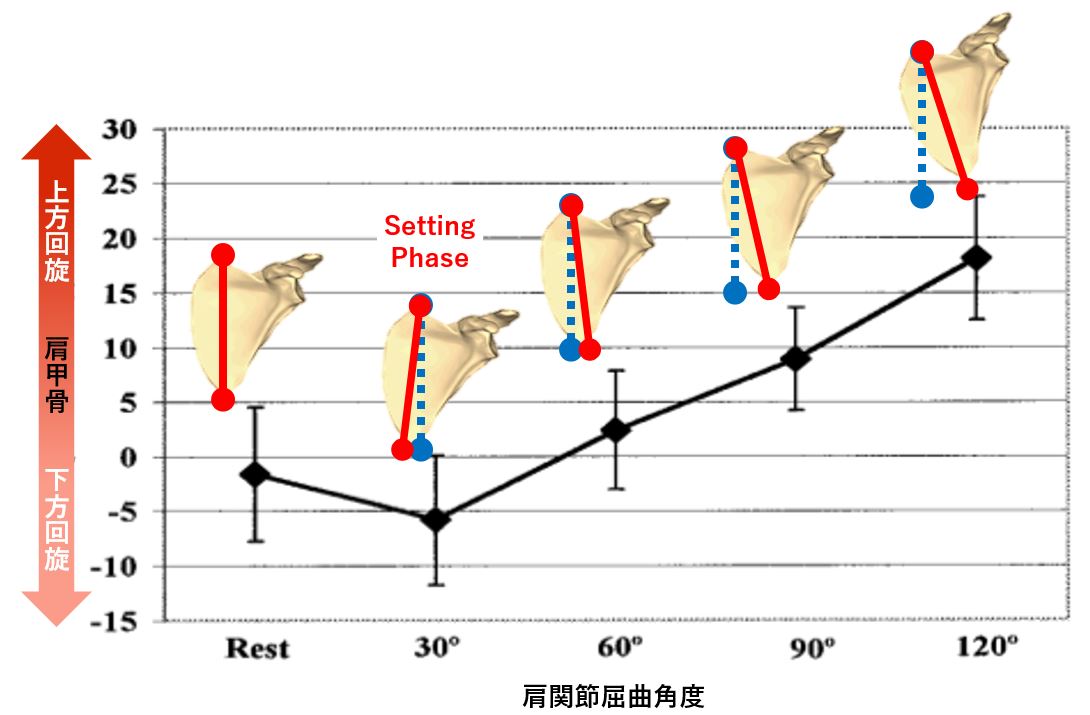

前庭脊髄システムの主要な役割は、空間における体幹制御への垂直の参照(リファレンス)であり、不安定な床面では非常に重要となる。

両側の前庭系が欠如した患者へのわれわれの研究では、視覚や指先での軽い接触が、不安定な床面で立位をとる際の体幹の垂直軸の動揺への参照として代用された。

反対に、一側の前庭系が障害を受け、残存したもう一方の前庭機能に感覚依存している患者では、100グラム以下の軽い接触や、聴覚刺激によるフィードバックが、立位時の体幹の同様の安定のための垂直の参照に加えられる事が可能。

片側前庭障害患者のタンデム歩行時の姿勢失調は、実践における体幹へのフィードバックに重要である

前庭へのリハビリテーションは測定過大症(hypermetria)を減少させ、表在からの体性感覚入力への過剰な依存を軽減させ、残存した前庭機能をより使用し、体幹の同様に関連する感覚フィードバックの変換や代用を用い、不安定な床面上でのバランス課題にチャレンジしていく必要がある。

<私見>

体性感覚や視覚、聴覚(long loop voluntary control)などをうまく用いて、垂直軸を整理してあげることが重要そうです。

上記文献では、一側の前庭系が残存している患者さんには体幹への体性感覚と聴覚のような内耳からの刺激がより姿勢の垂直軸の定位に良かったようです。

聴覚刺激は内耳に影響を与えるということですね。

両側が完全に障害を患者さんには視覚と体幹への体性感覚ということなので、体幹への体性感覚によるorientationは両者に共通しているようです。

患者さんにどの情報を入力し整理していくことがよいのか?sensory noiseをクリーンにしていくことがセラピストの役割のようです(特に足部からの過剰な体性感覚依存に対して)。

また、あまり静的なセラピーにならず、応用場面へのチャレンジも前庭系に非常に重要ということですね。

感覚が静的すぎて小脳や前庭核が飽きちゃうと、それもsensory noiseといえます。

前庭系のリハビリに役立つ動画

https://youtu.be/geD0GQRu9j8

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)