2024年最新版:荷重非対称性を改善する足部介入法と自主トレのコツ

論文を読む前に

足部の感覚運動トレーニングによる荷重非対称性の改善について講義形式でまずは解説していきたいと思います。

田中先生 – リハビリテーション医師

石川さん – 新人療法士

田中先生は、新人療法士の石川さんに対して、慢性期脳卒中患者における荷重の非対称性とその改善方法についての講義を行うために、リハビリテーション室で待っていました。石川さんが到着すると、田中先生は微笑みながら席を勧めました。

田中先生:

「石川さん、今日は慢性期脳卒中患者の荷重の非対称性を改善するための足部の感覚運動トレーニングについてお話しします。特に、このトレーニングがどのように作用し、どのように効果を発揮するかを理解することが重要です。」

石川さん:

「はい、ぜひ教えてください。最近、荷重非対称性の改善について興味を持っていて、患者さんにどう役立てられるかを知りたいと思っていました。」

田中先生:

「それは素晴らしいですね。まず、脳卒中後の慢性期患者に多く見られる問題の一つが、荷重の非対称性です。通常、麻痺側への荷重が減少し、非麻痺側に過度の負荷がかかる傾向があります。これが続くと、二次的な問題として関節や筋の痛み、さらには姿勢や歩行パターンの異常を引き起こすことがあります。」

石川さん:

「確かに、そのような患者さんを多く見かけます。なぜ荷重の非対称性が起こるのでしょうか?」

田中先生:

「それは脳卒中による麻痺の影響で、筋力や筋活動の低下だけでなく、感覚の欠如や変調が関与しているからです。足部の感覚フィードバックは、立位や歩行時の体重配分を適切に調整するために非常に重要です。感覚が損なわれると、麻痺側にうまく体重をかけられず、結果として荷重が非対称になるのです。」

石川さん:

「なるほど。それで、足部の感覚運動トレーニングが有効だということですね?」

田中先生:

「そうです。実際に、足部の感覚運動トレーニングが慢性期脳卒中患者の荷重非対称性を改善する効果があることが複数の研究で示されています。たとえば、Chenら(2015年)の研究では、足底部に対する感覚入力を強化するトレーニングを行ったところ、麻痺側への荷重が増加し、立位および歩行時のバランスが改善されたことが報告されています。」

石川さん:

「具体的には、どのようなトレーニングを行うのでしょうか?」

田中先生:

「足部の感覚運動トレーニングには、以下のような具体的な方法があります。」

足底感覚の刺激

足底部を刺激することで、感覚フィードバックを強化します。これには、さまざまなテクスチャのマットや小さなボールを使って足底を刺激する方法があります。これにより、足底の感覚受容体が活性化され、体重を正しく認識する能力が向上します。

立位での荷重転移トレーニング

患者に麻痺側と非麻痺側への荷重を交互に移す練習を行います。これにより、麻痺側への意識的な荷重を促し、非対称性を減少させます。バランスボードを使用することも効果的です。

視覚的フィードバックを利用したトレーニング

鏡やバイオフィードバックデバイスを使用して、患者が荷重分布を視覚的に確認できるようにします。これにより、自身の荷重のバランスを自覚し、正しい姿勢を習得する助けになります。

動的バランストレーニング

立位での足踏みや方向転換などの動的なバランス練習を行います。これにより、麻痺側の足部の感覚入力と筋活動を強化し、バランスの改善を促進します。

石川さん:

「これらのトレーニングは患者さんにとってどのような効果が期待できるのでしょうか?」

田中先生:

「感覚運動トレーニングを行うことで、麻痺側への荷重が増加し、立位や歩行時のバランスが改善されることが期待されます。また、これにより歩行速度の向上や転倒リスクの低減といった機能的な改善も報告されています。」

石川さん:

「注意点などもありますか?」

田中先生:

「もちろんです。感覚運動トレーニングを行う際には、以下のような点に注意が必要です。」

過剰な負荷を避ける

感覚入力が過剰になると、逆に不快感を引き起こしたり、誤った動作パターンを強化してしまう可能性があります。適切な刺激量を見極めることが大切です。

患者の状態に応じたプログラムの調整

患者の状態や進行具合に応じて、トレーニングの強度や内容を調整する必要があります。特に高齢者や体力の低い患者には無理のない範囲で行うことが重要です。

継続的なモニタリングと評価

トレーニングの効果を定期的に評価し、必要に応じてプログラムを修正することが求められます。患者の反応や改善の度合いを見ながら柔軟に対応することが大切です。

石川さん:

「ありがとうございます。とても分かりやすかったです。これからの臨床にぜひ活かしていきたいと思います。」

田中先生:

「それは良いですね。患者さんのリハビリテーションにおいて、感覚運動トレーニングは非常に重要な役割を果たします。是非、しっかりと理解して実践していってください。」

論文内容

カテゴリー

タイトル

●慢性期脳卒中患者の荷重の対称性に対する足部の感覚運動トレーニングの影響

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●本論文に目を通した際に、臨床介入の流れが日を追って書いてあったため、臨床介入時の示唆になるかと思い本論文に至る。

内 容

背景

●理学療法士が直面する最大の課題の1つは、特にバランスと深部感覚の改善に関し、患者の治療のための効果的な手順を開発することです。

●体のバランス維持に関わる重要な要素の1つは足部で、身体と外部環境間の唯一の接触点です。適切な足の機能は足底面に豊富に存在する感覚受容器と運動系によって確保されます。情報はフィードバックメカニズムを介して高次の認知センターに転送され、連続する運動活動の計画が続きます。その他に、身体バランスを維持する上で主要な役割を果たす要素には、軟部組織の弾性と足の力学が含まれる。それらの低下により高齢者では身体バランスを補償できず、バランスを損ねてしまう。

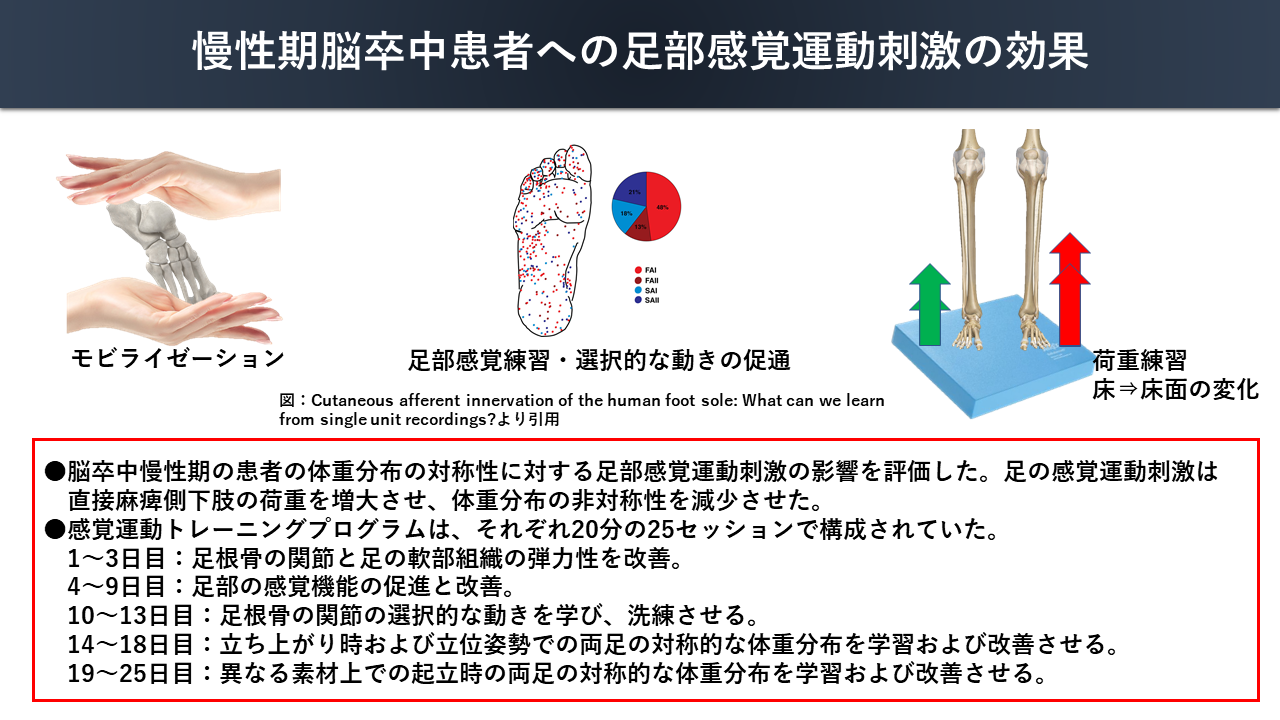

●脳卒中慢性期の患者の体重分布の対称性に対する足部感覚運動刺激の影響を評価した。

方法

●この研究では慢性期脳卒中(脳卒中後1年以上)の患者を調査した。無作為に研究グループ(n = 8)または対照グループ(n = 12)に割り当てられた。どちらのグループも標準の6週間のリハビリプログラムを完了した。研究グループでは、標準のリハビリテーションプログラムに感覚運動足部刺激トレーニングが追加された。プログラム内容は下記図参照。

結果

●足部への感覚運動刺激は直接麻痺側下肢の荷重を増大させ、荷重分布の非対称性を減少させた。

●両足の不均衡な荷重分布は、開眼と閉眼の両方で減少していることがわかった。これは、足部の固有受容感覚に改善があったことを示しています。

明日への臨床アイデア

本論文では、まず患者の可動域(関節が動く範囲)を確保することの重要性が強調されています。脳卒中患者では、骨間筋などの細かな筋肉に硬さや機能不全が見られることが多いため、可動域の改善が重要です。しかし、単に筋肉を柔らかくするだけでは十分ではありません。患者が能動的に筋肉をコントロールできることが重要です。

運動の出力と感覚の入力は密接に関連しており、どちらもリハビリテーションの成功に不可欠です。可動域の改善や感覚の強化を基盤にしながら、徐々に動的な運動へと進めることが求められます。課題の難易度を少しずつ上げることで、患者が無理なく適応できるように丁寧な介入が必要です。

また、脳卒中患者においては、麻痺側だけでなく非麻痺側もコントロールが不十分な場合が多いです。そのため、リハビリテーションでは両側の機能に注意を払い、バランスよく介入することが求められます。

臨床応用:フットコアシステムへの介入

①過緊張・短縮している足部内在筋の伸張をエクササイズ機器にて誘導。特に足底筋膜,母趾内転筋などの伸張をしつつ、弱化している骨間筋などに刺激を加えていきます.弛緩時のフットドーム長が得られやすいよう、踵を安定させ足趾を引き出していきます.

①過緊張・短縮している足部内在筋の伸張をエクササイズ機器にて誘導。特に足底筋膜,母趾内転筋などの伸張をしつつ、弱化している骨間筋などに刺激を加えていきます.弛緩時のフットドーム長が得られやすいよう、踵を安定させ足趾を引き出していきます.

②足底部に荷重をかけられるよう骨盤の前傾と抗重力活動を誘導。その際に視線を足部に向けず、圧感覚や摩擦・運動感覚を組み合わせて本人に言語化してもらいます.

新人療法士が足部感覚トレーニングを行う際のコツ

脳卒中患者に対して足部感覚トレーニングを行う際には、以下の10のポイントに注意して実施することが重要です。

1. 患者の個別ニーズを理解する

- 脳卒中患者の足部の状態は個々に異なります。感覚障害や筋力低下の程度を評価し、トレーニング内容を患者に合わせて調整します。

2. 感覚評価を徹底する

- トレーニング前に足部の感覚を評価し、特に感覚が鈍くなっている部分や過敏な部分を特定します。これにより、トレーニングのアプローチを適切に設定できます。

3. 足部の正しいアライメントを確保する

- 足部内在筋のトレーニング中は、足部の正しいアライメントを維持することが重要です。正しいアライメントを保つことで、筋力のバランスが取れ、効果的なトレーニングが可能になります。

4. 足部の筋力トレーニングと感覚トレーニングを組み合わせる

- 筋力トレーニングと感覚トレーニングを同時に行うことで、筋の活性化と感覚の再教育が促進されます。例えば、足趾のグリップエクササイズと、さまざまなテクスチャーの物を使った感覚トレーニングを組み合わせると効果的です。

5. 負荷と難易度の調整を行う

- 患者の状態に応じて、トレーニングの負荷や難易度を調整します。初めは低負荷から始め、徐々に難易度を上げていくことで、患者のモチベーションを保ちつつ効果を高めます。

6. 反復練習の重要性を理解する

- 足部内在筋トレーニングや感覚訓練は反復が重要です。繰り返し行うことで神経筋の連携が強化され、持続的な改善が見込めます。

7. トレーニングの進捗を定期的に評価する

- 定期的に足部の筋力や感覚の評価を行い、トレーニングの効果を確認します。進捗が見られない場合は、プログラムの内容や方法を再評価し、適切に修正します。

8. 患者のフィードバックを重視する

- トレーニング中の患者のフィードバックを重視し、痛みや不快感がないかを確認します。患者が安心して取り組める環境を整えることが、トレーニングの成功に繋がります。

9. バランスの訓練を併用する

- 足部内在筋の強化だけでなく、全身のバランス訓練も取り入れることで、歩行能力の改善や転倒予防につながります。平衡感覚を高めるエクササイズを組み合わせると効果的です。

10. 日常生活への応用を促す

- トレーニングの成果を日常生活に取り入れるよう指導します。例えば、つま先立ちや足趾を使った動作を日常の中で意識的に行うことで、トレーニングの効果を日常生活にも反映させます。

これらのポイントを踏まえて、患者に適切なトレーニングを提供することで、足部内在筋と感覚の向上を促進し、全体的なリハビリテーションの効果を高めることができます。

足の感覚を研ぎ澄ます自主トレ

麻痺側下肢への荷重不足で、足底の感覚が鈍くなることがあります.足底が知覚しやすくなると膝や股関節の位置が明確になり、バランスが取りやすくなります.

実施手順

①お手玉を土踏まずに挿入

②片足を上げバランスをとる

③足の上げ下げを行う

④上肢を挙上し足の上げ下げを行う

実施のポイント

①手すりや壁に依存し、体を曲げるような代償動作が出現する場合には難易度を調整しましょう.

②お手玉が不快な場合は入れるポジションを変えたり、薄いタオルを利用するなど工夫が必要です.

③お手玉で足の裏を感じる。土踏まずに入れたお手玉の小豆を足底で感じることで、足部内在筋を刺激することに貢献します.

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)