【2024年版】 脳卒中後の骨格筋変化とリハビリ効果:速筋選択的損失への対応と電気刺激の活用法

脳卒中患者および高齢者の骨格筋変化と運動の効果についての講義

ある日、リハビリテーションの研修室で、新人療法士の石川さんはリハビリテーション医師の田中先生の講義を受けていました。今日のテーマは「高齢者および脳卒中患者の骨格筋変化とそれに対する運動の効果」についてです。

講義の始まり

田中先生:「石川さん、今日は高齢者や脳卒中患者に見られる骨格筋の変化について話します。この問題はリハビリの現場でよく遭遇するケースであり、正しい理解と対応が必要です。」

石川さん:「よろしくお願いします。速筋が失われやすいと聞きますが、具体的にはどういうことですか?」

速筋の特性と変化

田中先生:「速筋は、瞬発的な力を発揮するために重要な筋繊維です。しかし、高齢者や脳卒中患者では、速筋の萎縮や減少が顕著に見られます。特に、加齢や神経損傷により、速筋が遅筋に置き換わる ‘筋線維のタイプシフト’ が起こりやすくなります。」

石川さん:「筋線維のタイプシフトですか。具体的には、どうして速筋が失われやすいのでしょうか?」

田中先生:「速筋は運動不足や神経刺激の低下により非常に早く萎縮します。特に脳卒中患者の場合、麻痺側では運動機能が著しく低下するため、速筋の減少が加速します。また、神経支配が失われると、速筋のタンパク質合成も低下し、筋力の低下や機能障害が進行します。」

高齢者および脳卒中患者の骨格筋の変化に対する運動の効果

田中先生:「運動は、これらの筋変化に対する最も効果的な介入です。ここからは、具体的にどのような運動が効果的か見ていきましょう。」

1. 抵抗運動の重要性

「抵抗運動(レジスタンストレーニング)は、速筋の維持・強化に非常に効果的です。高齢者や脳卒中患者でも、適切な負荷設定を行うことで速筋繊維の肥大と筋力向上が期待できます。例えば、レッグプレスやスクワットのような運動は、大腿四頭筋や下肢筋群の速筋繊維に直接的に働きかけます。」

石川さん:「高齢者や脳卒中患者でも抵抗運動は可能なのですね。」

田中先生:「もちろんです。ただし、負荷の設定や運動強度の調整が重要です。無理なく進めるために、はじめは低負荷から始め、徐々に負荷を増やしていく段階的なアプローチが推奨されます。」

2. 高強度インターバルトレーニング(HIIT)の導入

「最近の研究では、高強度インターバルトレーニング(HIIT)が注目されています。短時間で高強度の運動と休息を交互に行うこの方法は、速筋の活性化に効果的です。特に脳卒中後の回復期や、元気な高齢者においては、HIITが有用であるとの報告があります。」

石川さん:「HIITは、短時間で効果を得られる点が良さそうですね。導入に際しての注意点はありますか?」

田中先生:「そうですね、HIITは運動能力がある程度維持されている患者に適しています。脳卒中患者の場合は、運動の安全性を確認しつつ、心拍数や血圧のモニタリングを行うことが重要です。」

骨格筋トレーニングの具体的手順

3. 筋電図(EMG)による筋活動の確認

「運動の効果を測定するために、筋電図(EMG)を用いて筋活動を確認するのも一つの方法です。これにより、どの筋肉がどの程度活性化しているかを把握し、適切な運動プログラムの作成に役立てられます。」

4. 可及的早期の介入

「筋力低下を防ぐためには、できるだけ早期の介入が重要です。特に脳卒中患者では、入院直後からのリハビリ介入が、速筋の減少を防ぐ鍵となります。初期には、軽い運動や荷重練習から開始し、徐々に強度を増していきます。」

5. 全身的なアプローチ

「筋トレだけでなく、体幹や全身の動きを含めた多面的なアプローチが推奨されます。これは筋の相互作用を高め、全身の筋力バランスを整えるためです。」

田中先生:「石川さん、高齢者や脳卒中患者の速筋維持には、運動の早期導入と適切な強度調整が重要です。今日学んだ内容を、臨床でしっかり応用していきましょう。」

石川さん:「はい、ありがとうございます。具体的な運動手順や注意点を再確認しながら、患者さんに適したリハビリを進めていきます!」

この講義では、骨格筋変化に対する運動の効果を具体的に解説し、臨床での実践方法を示しました。速筋の維持と筋力向上を目指すため、患者ごとの状態に合わせた運動プログラムの作成が重要です。

論文内容

タイトル

●速筋が失われやすい!?高齢者および脳卒中患者の骨格筋変化と運動の効果

●原著はAge- and Stroke-Related Skeletal Muscle Changes: A Review for the Geriatric Clinicianこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●特に脳卒中患者における筋骨格系の変化の特徴と介入のポイントを学びたいと思い本論文に至った。

内 容

背景

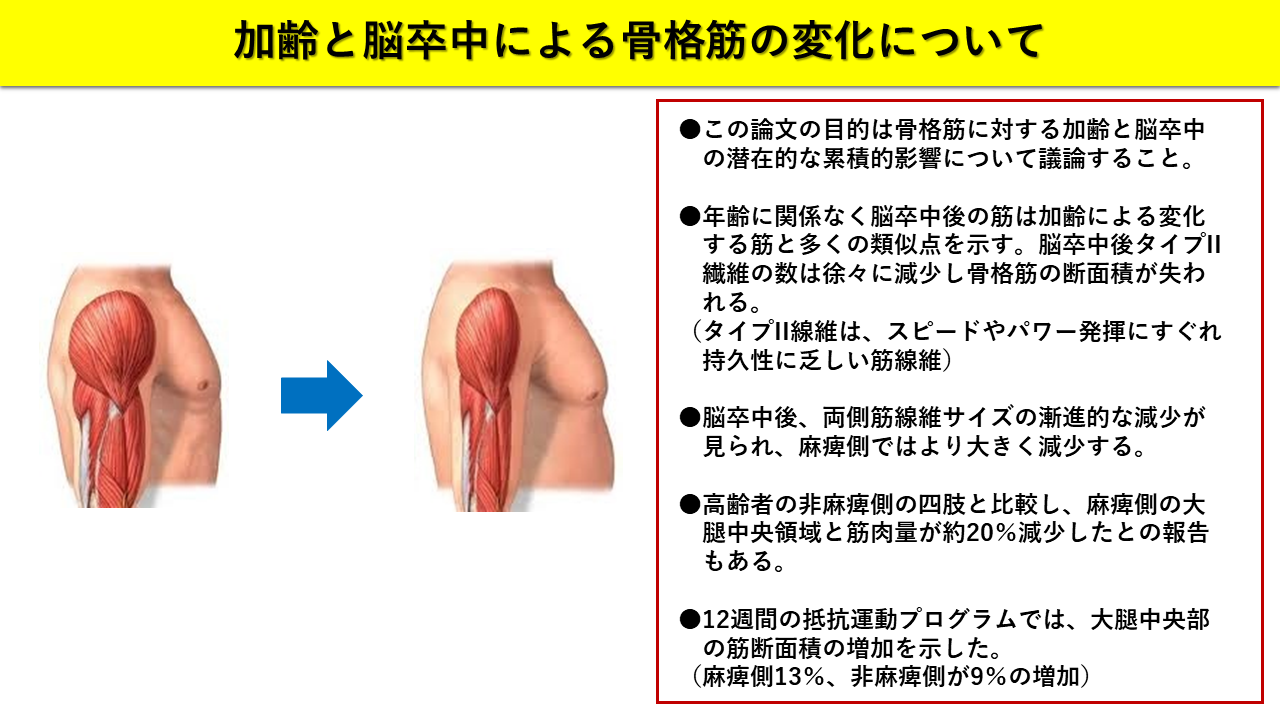

●高齢者では加齢による筋の劣化、身体活動減少、適切でない食事摂取等から脳卒中の障害を悪化させてしまう可能性があります。この論文の目的は、骨格筋に対する加齢と脳卒中の潜在的な累積的影響について議論することです。

高齢者の骨格筋の運動介入の効果

●理学療法士は、歩行速度、反復の椅子の立ち座り、階段昇降などの臨床検査に加え、ダイナモメーターを使用し四肢の強さを評価できます。超音波イメージングは、筋と関連する軟部組織の形態と機能を評価するための、信頼性が高く有効な非侵襲的な臨床評価ツールとしてよく使われてきています。

●2006年にMartelらは、大腿四頭筋の9週間のレジスタンストレーニングの結果、健康高齢者のタイプⅡ線維の断面積が増加したことを報告しました。また、12週間のレジスタンストレーニングにより、大腿四頭筋の断面積が12%増加し、等速性筋力が22から28%増加した。

● 2008年、Suettaらは片側THA後の60〜86歳の方々の12週間のレジスタンストレーニングにより、タイプIおよびタイプⅡの筋線維面積が増加し、動的筋力が29〜30%増加し、階段能力が改善したと報告しました。

●ハンソンらは座っていることの多いグループの上肢と下肢のレジスタンストレーニングを22週間行った後、レッグプレスと歩行速度および椅子立ち座りと階段昇降によって評価される下肢筋力の改善を報告しました。

●レジスタンストレーニングは、筋肉内脂肪を減らすこともできます。Taaffeらは、高齢者の上肢および下肢のレジスタンストレーニングを中止すると筋肉内脂肪が増加し、週に2回再開すると脂肪が減少することを示しました。高齢者の筋肉の筋肉内脂肪の増加は、時間の経過とともに運動関連機能の低下のリスクが高くなるため、筋肉の組成を改善する能力は注目に値します。

脳卒中患者の骨格筋の変化と運動介入効果

●目的は骨格筋に対する加齢と脳卒中の影響について議論することです。年齢に関係なく脳卒中後の筋は加齢による変化する筋と多くの類似点を示す。脳卒中後タイプII繊維の数は徐々に減少し骨格筋の断面積が失われます。

●脳卒中後少なくとも6か月の高齢者(50歳から76歳)の間で、ライアンらは骨格筋に対するレジスタンストレーニングの有益な効果に関する最初の論文を発表しました。12週間のレジスタンストレーニングプログラムの参加者は、大腿の筋断面積の増加を示しました(麻痺性13%、非麻痺性9%)。また、レッグプレスの出力(麻痺側33%、非麻痺側32%)および膝伸展筋力(麻痺側56%、非麻痺側31%)の最大強度の増加を示した。

●脳卒中後、伝統的なレジスタンストレーニングが障害に与える影響に関するエビデンスは決定的ではありません。たとえば、Weissらは、脳卒中後の個人で1RMの70%で12週間の高強度レジスタンストレーニングを行うことで、椅子の立ち上がりが改善したことを報告しました。対照的にOuelletteらは、参加者が活動および活動参加の改善を報告したものの、同様のプログラムでは椅子の立ち上がりに大幅な改善がないと報告しました。さらに、麻痺側の脳卒中後の等速性トレーニングは、階段昇降において実質的な改善をもたらさなかったと報告した。

●セラピストは、脳卒中患者が身体の不使用に陥らないよう医学的に安定していると判断されたらすぐに介入する必要があります。タイプⅡ線維の大規模な損失の証拠があるためこれは特に重要です。起立着座動作や階段昇降などの機能的に関連する活動は、大きな力の発生を必要とするため、タイプⅡ繊維の減少を改善するのに役立つ場合があります。 タイプI線維とⅡ線維を動員する可能性のある神経筋電気刺激(NMES)の使用は、随意筋活性化が障害されている場合、運動単位動員の増加に役立ちます。特定のタイプのNMESである機能的電気刺激は、下肢の筋パフォーマンスを改善し、急性および慢性の脳卒中関連の障害を持つ個人の歩行再訓練を支援するためのトレッドミルトレーニングの補助として使用できます。

明日への臨床アイデア

本論文では、脳卒中後の患者が高齢者と同様にタイプⅡ線維(白筋繊維、速筋)の損失が顕著であることが報告されています。タイプⅡ線維は、無酸素状態での筋収縮能力が高く、主に短時間で大きな力を発揮する筋肉として知られています。これらの筋繊維はミトコンドリアの数が比較的少なく、エネルギー供給は主に解糖系に依存しており、瞬発的な収縮が可能です。

脳卒中後には、神経支配の変化や運動量の減少により、これらの速筋線維の損失が加速されます。この結果として、起立動作や階段昇降といった日常的な機能活動が著しく困難となり、患者の生活の質(QOL)にも大きな影響を及ぼします。

脳卒中後における速筋繊維の重要性

速筋線維は、特に爆発的な動作や短時間で力を発揮する動作に関与します。起立や階段昇降は、その代表的な動作です。これらの動作は、大腿四頭筋や下腿三頭筋などの大きな筋群の収縮によって成り立っており、特に速筋の動員が必要とされます。したがって、速筋線維の損失はこれらの機能に直接的な影響を与え、リハビリテーションにおいてはこれらの動作の改善が重要な課題となります。

リハビリテーションにおける練習の重要性

起立動作や階段昇降は、単なる筋力訓練だけでなく、バランスや協調性の向上も必要とします。反復的な練習により、運動単位の再教育と筋の協調性の向上が期待されます。しかし、脳卒中患者では、損失した速筋線維の再活性化が難しく、十分な筋収縮レベルまで運動単位を参加させるのは容易ではありません。

NMESの活用:神経筋電気刺激による運動単位の動員

ここで注目されるのが、神経筋電気刺激(NMES: Neuromuscular Electrical Stimulation)の活用です。NMESは、外部からの電気刺激により筋肉を収縮させ、通常の神経支配とは異なる経路で運動単位を活性化させる手法です。

適応と目的

NMESは、患者自身の随意的な筋収縮が難しい場合や、筋力が著しく低下している場合に特に有効です。速筋線維を含む運動単位の動員を促進し、筋力向上と機能回復を目指します。

作用機序

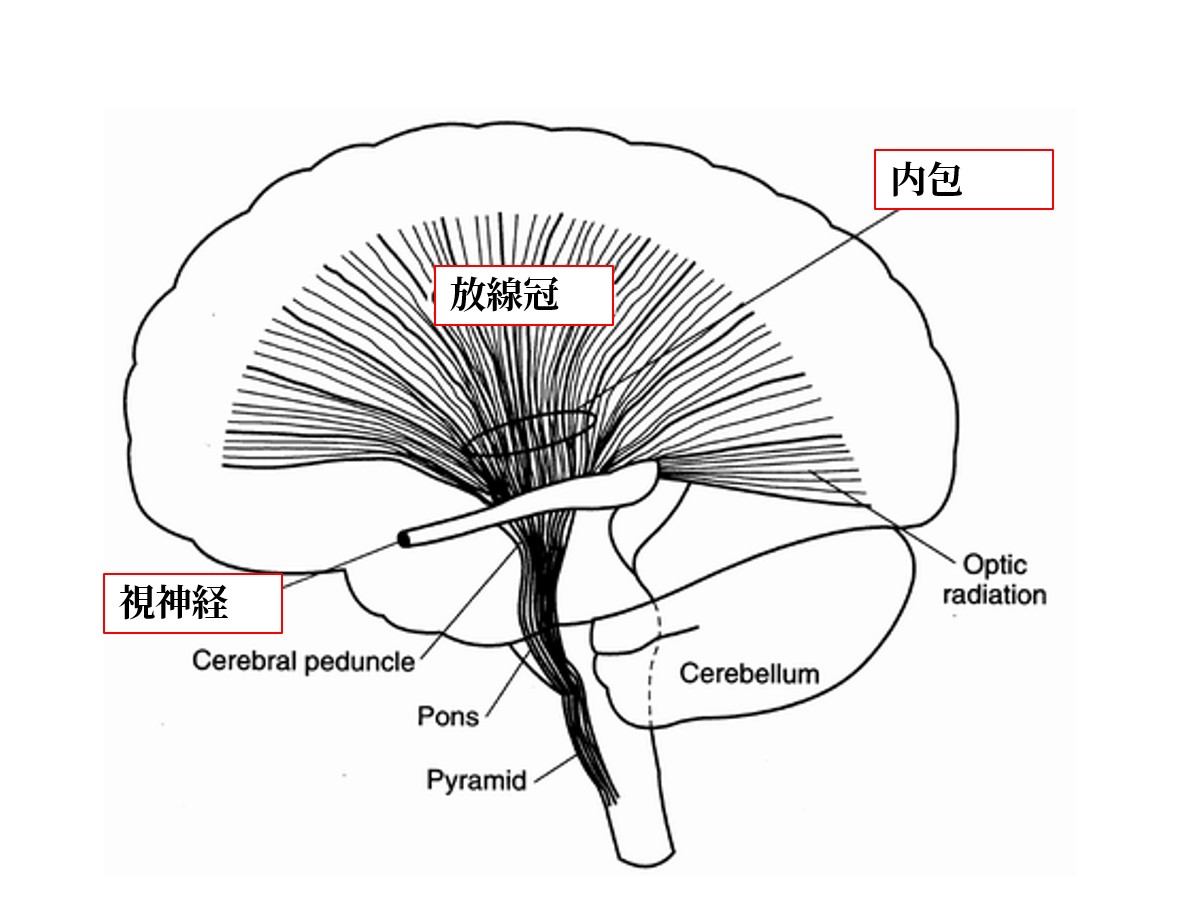

電気刺激により、感覚神経と運動神経が同時に刺激されます。通常の随意運動では運動単位が小さい順に動員されますが、NMESではこれと逆に、大きな運動単位(タイプⅡ線維)が先に活性化されます。これにより、速筋線維の選択的動員が可能となり、日常動作に必要な速筋の再活性化を促進します。

具体的な使用方法

- 準備: 患者の体位を安定させ、筋肉のターゲット部位に電極を配置します。一般的には、筋腹の位置に電極を配置することで、最も効果的な刺激が得られます。

- 刺激パラメータの設定: 刺激の周波数、強度、持続時間を設定します。高周波(35-50Hz)は速筋線維の動員に適していますが、患者の耐久性に応じた調整が必要です。

- 治療開始: 適切な強度で刺激を開始し、患者の反応を観察します。通常、10-15分のセッションを複数回繰り返し、定期的な評価を行いながら進めます。

期待される効果

- 筋力向上: 速筋線維の選択的な動員により、筋力の改善が期待されます。

- 機能回復: 起立や歩行能力の改善に直結し、QOLの向上が見込まれます。

- 神経-筋連携の再教育: NMESによる反復刺激が、神経-筋システムの再教育を促進します。

臨床的応用のポイント

- 安全性の確認: NMESの導入に際しては、心臓ペースメーカー装着患者などの禁忌を確認し、適切な患者を選定することが重要です。

- 適切な評価とフィードバック: 筋力評価(MMT)や機能評価(FIM、10m歩行テストなど)を定期的に実施し、治療効果を客観的に把握することが求められます。

- 段階的な負荷の調整: NMESと自主的なリハビリ訓練を併用することで、患者の適応に応じた負荷調整を行い、持続的な改善を目指します。

脳卒中後の患者における速筋線維の損失は、日常生活における多くの動作に影響を及ぼします。NMESは、これらの患者に対して効果的なアプローチとして機能し、適切な動員が困難な筋群の再活性化を助ける可能性があります。リハビリテーション医師および療法士は、NMESの活用を含む包括的な治療戦略を通じて、患者の機能改善を支援する役割を担います。

症例検討

症例

70歳の男性、脳卒中発症から1年が経過。右片麻痺を有し、麻痺側の下肢筋力低下と筋量減少が著明です。日常生活動作(ADL)は自立しているが、歩行速度の低下とバランスの不安定さが課題となっています。特に椅子からの立ち上がりや階段昇降時に麻痺側の筋力不足が目立ちます。

問題点

- タイプII繊維の減少と筋断面積の縮小

- 筋力低下による機能的動作の制限(椅子の立ち上がり、階段昇降)

- 麻痺側の筋力回復の遅れ

- 加齢による筋力のさらなる低下リスク

具体的なアプローチ

1. レジスタンストレーニングの導入

- 目的: 筋断面積の増加と筋力向上を図る。

- 内容: 12週間のレジスタンストレーニングを実施。週3回、各セッションでレッグプレス、スクワット、レッグエクステンションなどの多関節運動を含む。強度は1RMの50~70%から開始し、徐々に強度を上げる。

- 期待される効果: 麻痺側の筋断面積の増加(13%)と筋力の向上(レッグプレス出力33%、膝伸展筋力56%)が期待される。

2. 神経筋電気刺激(NMES)の併用

- 目的: 自発的な筋活動が困難な場合でも、筋繊維を効率的に動員し、筋力向上を補助する。

- 内容: NMESを大腿四頭筋やハムストリングに適用し、トレーニングと組み合わせて使用。セッション中に最大収縮を引き出すための設定を行う。

- 期待される効果: タイプIおよびII繊維の動員が促進され、筋力向上と歩行パフォーマンスの改善が期待される。

3. 機能的電気刺激(FES)の活用

- 目的: 歩行や日常動作の再訓練における下肢の筋パフォーマンス改善。

- 内容: 歩行訓練時にFESを用いて下肢筋の活性化を補助。特に麻痺側の足関節背屈筋や大腿筋に適用し、正常な歩行パターンの再学習を促進する。

- 期待される効果: 歩行の安定性向上、ステップの改善、転倒リスクの低減。

4. 機能的訓練の強化

- 目的: 実生活に即した筋力の発揮を促し、機能的な改善を目指す。

- 内容: 起立着座や階段昇降など、日常動作に関連したトレーニングを繰り返し行う。特に立ち上がり動作では、上肢サポートを最小限にし、下肢筋力に依存させる場面を増やす。

- 期待される効果: 筋力の実用的な利用能力を高め、日常生活での動作効率を改善。

ディスカッションポイント

- 加齢と脳卒中の影響の類似性: 加齢によりタイプII繊維が減少する傾向は、脳卒中後の筋の変化と一致する部分が多い。これにより、脳卒中後のリハビリテーションは単なる筋力回復だけでなく、加齢による変化を考慮した包括的なアプローチが求められる。

- 介入のタイミングと継続性: 早期介入と適切なトレーニングの継続が、脳卒中後の筋萎縮と筋力低下を防ぐために重要である。個々の患者の能力に応じてプログラムを調整し、無理なく続けられる計画を立てることが必要である。

これらのアプローチにより、患者の骨格筋に対する加齢と脳卒中の影響を効果的に軽減し、機能的な改善を図ることが期待されます。

骨格筋の変化に対する豆知識

脳卒中患者や高齢者における骨格筋の変化に関する豆知識を以下にまとめました。これらの情報は専門医師向けに、臨床での理解やアプローチに役立つ内容を提供します。

- タイプII繊維の減少:脳卒中後の筋は、加齢による筋変化と同様にタイプII繊維(速筋繊維)の減少が顕著であり、筋力低下の主要因となります。

- 筋断面積の縮小:脳卒中後の麻痺側では、骨格筋の断面積が著しく減少し、高齢者ではさらにその影響が強まります。

- 筋肉の脂肪浸潤:脳卒中後や高齢者では筋肉の脂肪浸潤が進行し、筋の質が低下するため、機能的な筋力が失われます。

- サルコペニアの進行:高齢者に見られるサルコペニア(筋肉減少症)は、脳卒中後に加速され、早期の筋力回復とリハビリテーションが不可欠です。

- 筋タンパク質の合成低下:加齢と脳卒中は、筋タンパク質の合成能力を低下させ、筋量維持が困難になります。

- 神経支配の変化:脳卒中後は麻痺側で筋の神経支配が変化し、タイプI線維(遅筋繊維)が優位になりやすい傾向があります。

- 運動単位の減少:加齢や脳卒中により、運動単位(モーターユニット)の数が減少し、筋の機能性が著しく低下します。

- ミトコンドリア機能の低下:高齢者や脳卒中後の筋では、ミトコンドリアの機能が低下し、筋のエネルギー産生能力が落ちます。

- 骨格筋のインスリン抵抗性:脳卒中や加齢による筋量減少は、筋のインスリン抵抗性を悪化させ、糖代謝異常のリスクを増加させます。

- 筋の再生能力の低下:加齢と脳卒中は、筋の再生に重要なサテライト細胞の数と活性を低下させ、筋再生が遅れます。

- 筋緊張の変化:脳卒中後は麻痺側の筋緊張が変化し、スパスムや痙縮が発生しやすくなります。

- 機能的筋力の低下:脳卒中患者は特にタイプII繊維が必要な動作(立ち上がり、階段昇降など)において大きな筋力低下を示します。

- リハビリテーション効果の個人差:脳卒中後の筋力回復は個人差が大きく、高齢者ほど効果が出にくいことがあります。

- 異常な筋活動パターン:脳卒中後は、筋の共同収縮や代償的な筋活動が増加し、正常な動作パターンを妨げることがあります。

- 筋の酸化ストレスの増加:加齢や脳卒中は筋内の酸化ストレスを増加させ、筋損傷と疲労を引き起こします。

- 骨格筋の線維化:脳卒中後の長期間の不動により、筋の線維化が進行し、柔軟性と収縮能力が損なわれます。

- 筋衛星細胞の枯渇:加齢および脳卒中後の筋では、筋衛星細胞の数が減少し、筋修復と再生の能力が低下します。

- 高齢者の筋反応の遅れ:加齢は筋反応速度の低下を招き、脳卒中後の反応性低下をさらに悪化させる可能性があります。

- エネルギー代謝の低下:脳卒中後および高齢者では、筋内でのエネルギー代謝が低下し、持久力の低下が見られます。

- 筋力トレーニングの有効性:適切な筋力トレーニングは、脳卒中後や高齢者の筋機能を改善し、サルコペニアや機能的障害の予防に重要な役割を果たします。

これらの知識をもとに、患者の筋機能改善に向けた適切なリハビリテーションや運動療法の計画が求められます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)