STROKE LAB脳科学講座~運動麻痺~

脳科学に関連するトピックを定期的に配信しています。 Facebookで更新のメールご希望の方は→こちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」

新年明けましておめでとうございます!

年が明けて第一回目の脳科学講座が開催されました.

本日は,針谷講師から運動麻痺における近年の動向を踏まえて上での解説・受講生間でのディスカッションが行われました!

運動麻痺とは?

運動麻痺とは中枢神経や末梢神経の障害にり,主に四肢などの運動機能が喪失している状態とされています.

では,運動麻痺に対して私たちセラピストはどのような視点をもってアプローチしていくことが求められるのでしょうか?

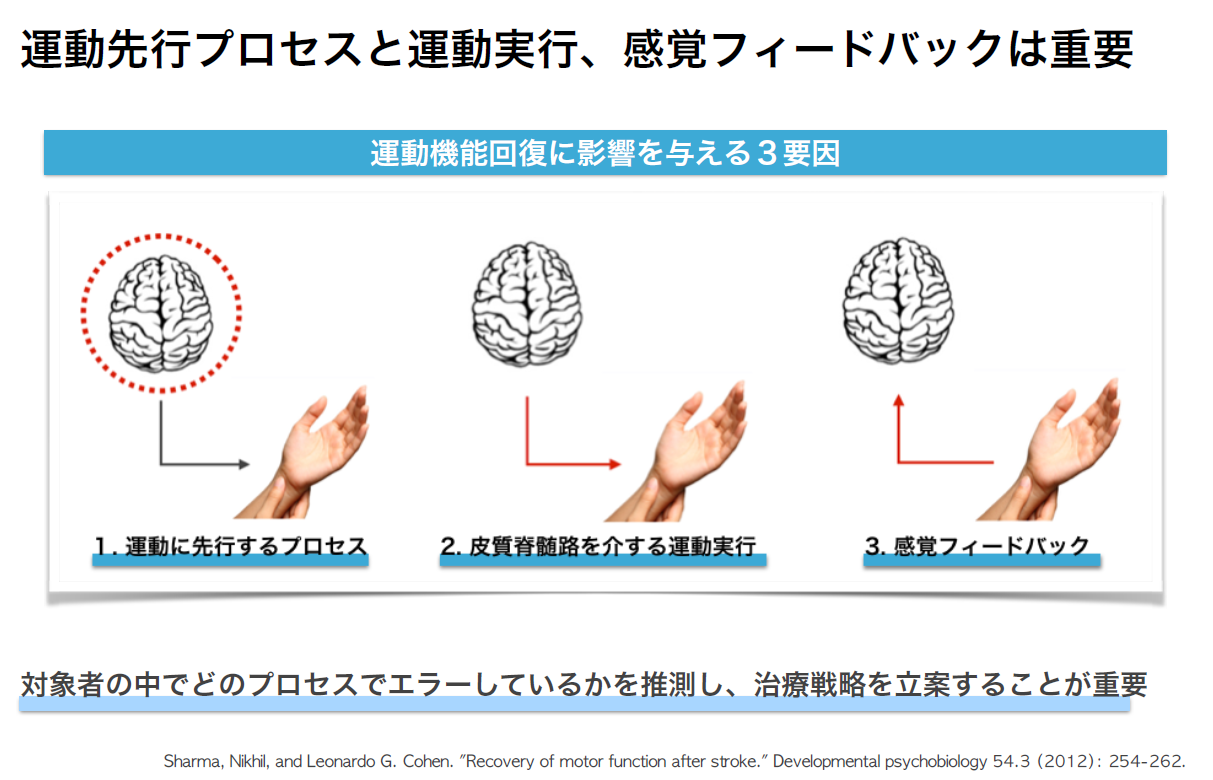

運動機能回復を考える上での3つの視点

上図にも示すように,運動機能回復を図る上でセラピストに求められる視点は・・・

①運動に要求される先行的プロセスの状況を把握すること

②如何に皮質脊髄路を活動させ,それを介した運動実行を起こさせるか

③実行された運動に見合った感覚Feedbackを知覚させること

が要求されます!しかしながら,患者様は様態は多種多様ですので,これらの視点を組み合わせながらリーズニングしていくことが求められます.

運動麻痺の背景

脳卒中を発症された患者様は,発症後10日で皮質脊髄路の減少を徐々に認めはじめ,一次要因より一層運動出力の程度に影響が出てくることが推測されます.

つまり,発症早期より皮質脊髄路の興奮性を高めることが,セラピーを介して関わるセラピストには要求されることを意味しています!

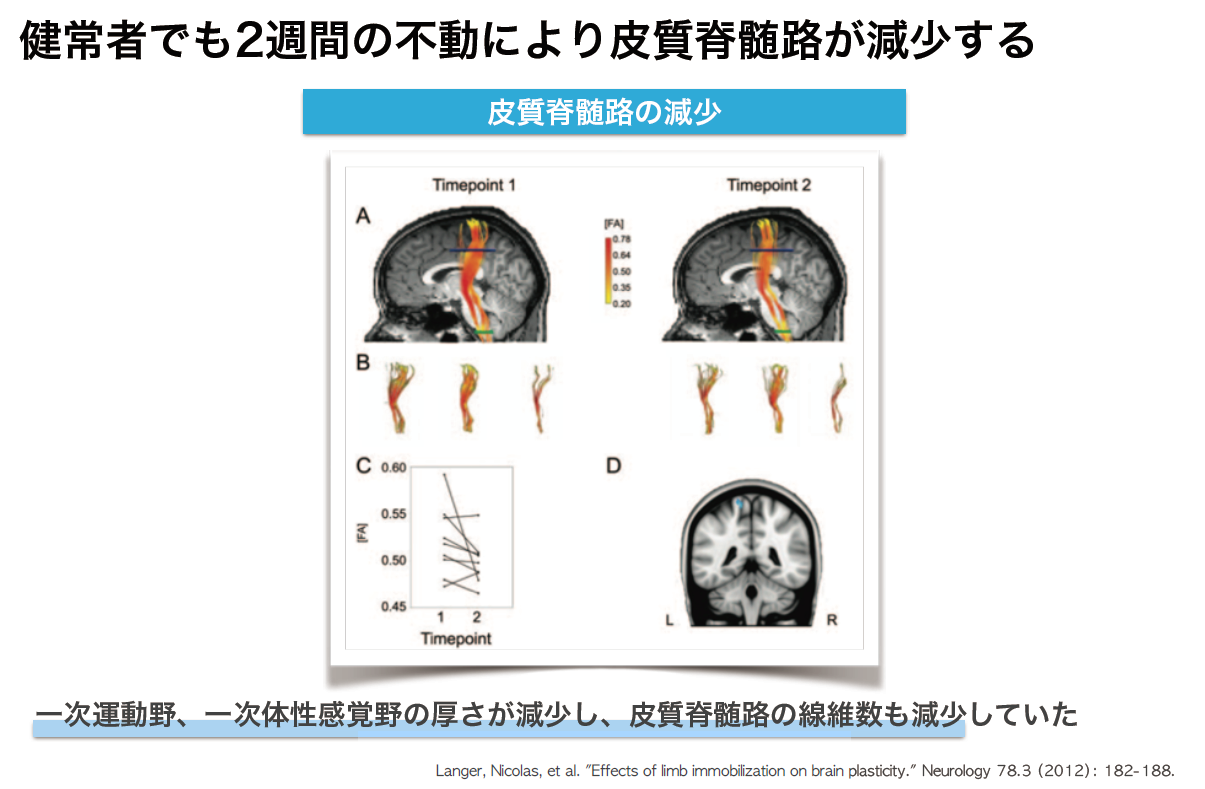

健常者でも皮質脊髄路は減少する!?

脳卒中という生物学的変化が体内に発生していない健常者でも,不動によって皮質脊髄路の線維数が減少することが報告されています.

脳卒中という一次要因のみならず,不動・不必要な安静による二次的影響を受ける脳卒中患者様においては,一層皮質脊髄路の減少を招く可能性があることをセラピストは把握しておかなければなりません.

どう考えるのか?

「脳卒中患者様は,健常者と比較して一層皮質脊髄路の減少が起こる可能性がある!」

確かにこれは事実ですが,これを知っているだけではセラピストととしての患者との関わりは不十分と言えます.

セラピストは,その現象的な事実を把握した上で,「では,セラピストととしてどうするのか?」

という視点を臨床の中で常に思考し,実践に移し,患者様に還元していかねばなりません!

アイデアは無限にありますが,脳科学的見地から考える一つのアイデアを以下に提示します.

起こった運動に見合った感覚を知覚させる

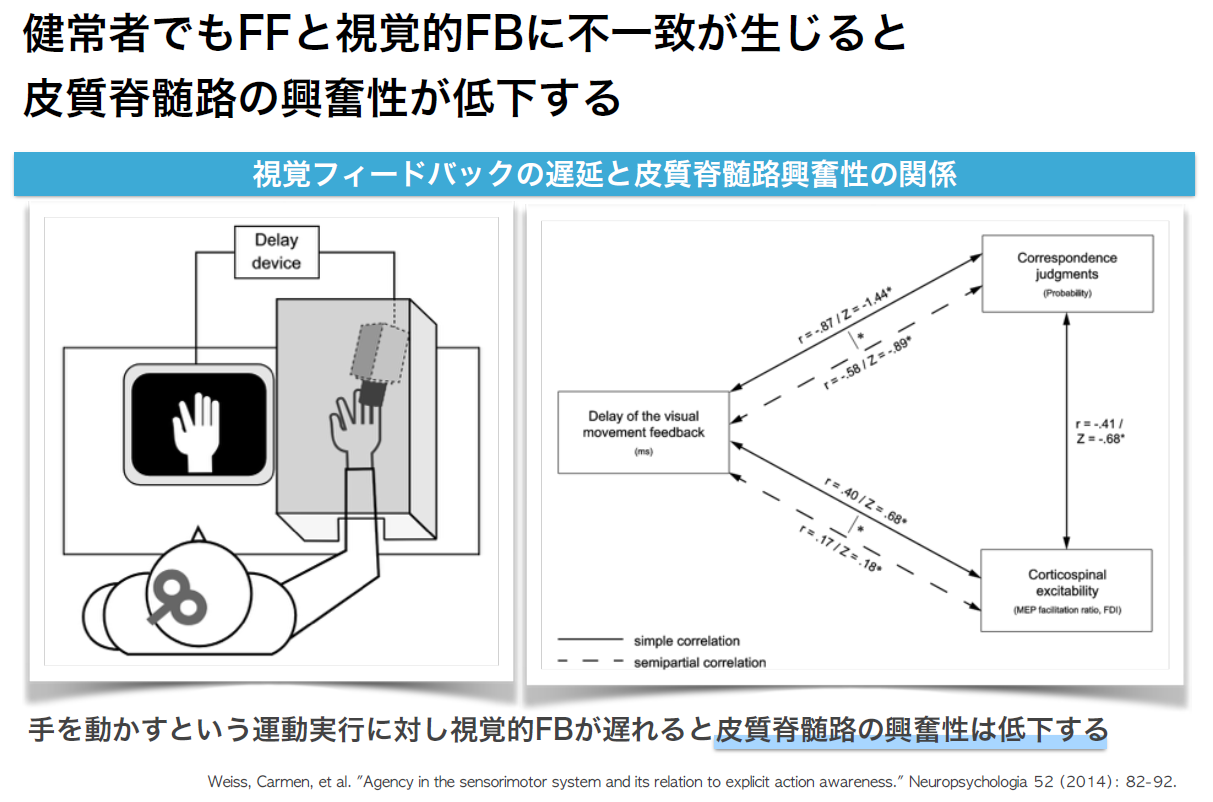

ヒトは皆,ある運動や動作を行う前に起こり得るあらゆる事柄の予測を立てます.

その予測に基づいて運動を実行し,リアルタイムで返ってくる感覚Feedbackと照合・修正しながら連続的な運動・動作を可能にしています.

脳卒中患者様においては,この予測情報とFeedback情報に不一致がある場合,皮質脊髄路の活動性が低下することが報告されています.

臨床で患者様をセラピーする際には,この予測情報と感覚情報の不一致が起こらないような,動作誘導や教示,環境設定等が求められることが考えられます.

まとめ

セラピストに求められる脳科学は,その得た脳科学的知識が,毎日の臨床で向き合っている患者様に還元できているのか?,起こっている事象に対する説明を脳科学的見地から説明でき,説明だけで終わらず,治療のための糸口として使用できるレベルにあるのか?がとても重要であると思っています.

神経系の事象を脳科学的見地から説明できることはとても重要ですが,それだけでは患者様に還元することは難しいです.

セラピストは現在明らかになっている脳科学的知識・エビデンスを前提に,どう個別性のある患者様に応用するのか?というその一歩先への思考が重要かつ不可欠なのではないでしょうか?

STROKE LAB脳科学講座では,皆様の臨床実践のサポートとなるよう,脳科学×セラピーの思考・アイデアを今後も提供して参ります!

(編集:齋藤潤孝)

STROKE LABコース 2017年度の募集を開始しました!

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!?上記写真をClick!!?

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)