2024年最新:中殿筋が骨盤と膝関節を制御!効果的なトレーニングと自主トレのコツ

論文を読む前に

論文を読む前に、講義形式で中殿筋の収縮の重要性についておさらいしていきたいと思います。

登場人物:

- 田中先生(リハビリテーション医師)

- 石川さん(新人療法士)

シーン: リハビリテーションセンターの一室

田中先生は机の前に座り、石川さんに説明を始める準備をしている。石川さんはノートを持ち、熱心に話を聞く体勢だ。

田中先生:

「石川さん、今日は中殿筋の収縮の重要性について話したいと思います。特に、両脚支持から片脚支持の姿勢に移行する際の中殿筋の役割に焦点を当てて説明します。この内容は、最近の研究論文を基にしています。」

石川さん:

「よろしくお願いします。中殿筋の収縮が片脚支持に移行する際に重要だという話を聞いたことはありますが、具体的なメカニズムや臨床的な意義についてはまだ詳しく理解していません。」

田中先生:

「それでは、まず基本的なことから説明しましょう。両脚支持から片脚支持への移行というのは、歩行中や立ち上がり、方向転換時に頻繁に行われる動作です。この移行の際に重要なのが、骨盤の安定性を保つことです。」

石川さん:

「骨盤の安定性が重要ということですね。」

田中先生:

「そうです。特に片脚支持のときには、片側の中殿筋が収縮して骨盤の水平を保つ役割を担っています。この中殿筋の働きが不十分だと、骨盤が反対側に傾いてしまい、姿勢が崩れてしまいます。」

石川さん:

「つまり、中殿筋の収縮が先行して行われることで、片脚支持にスムーズに移行できるということですか?」

田中先生:

「その通りです。ある研究によると、片脚支持に移行する前の段階で、先行的に中殿筋が収縮することで、骨盤と体幹の安定性が保たれることが示されています。これにより、次の動作に移る際のバランスが確保されるのです。」

石川さん:

「なるほど、それは具体的にどのように示されたのでしょうか?」

田中先生:

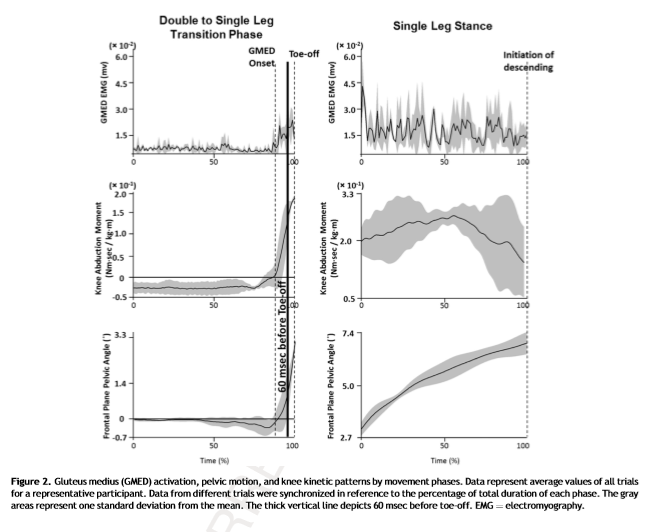

「この研究では、参加者の中殿筋の筋電図(EMG)を使って、両脚支持から片脚支持に移行する際の筋活動を記録しました。その結果、片脚支持の移行に先立って中殿筋が活動を開始し、その後に体幹や他の筋群が連動して活動するパターンが見られたのです。」

石川さん:

「ということは、中殿筋の先行的な収縮が、片脚支持における安定性の鍵を握っているということですね。」

田中先生:

「そうです。特に脳卒中患者の場合、片側の中殿筋の機能低下がよく見られます。そのため、リハビリテーションにおいては中殿筋の機能を回復させることが、片脚支持の安定性を向上させるために非常に重要です。」

石川さん:

「具体的には、どのようなリハビリ介入が有効ですか?」

田中先生:

「中殿筋の筋力トレーニングはもちろんのこと、筋のタイミングを意識したトレーニングも重要です。例えば、片脚立ちの際に中殿筋の収縮を意識しながら行う練習や、視覚的なフィードバックを使用して骨盤の傾きを確認しながら行うトレーニングが効果的です。」

石川さん:

「なるほど、筋力だけでなく、筋の収縮のタイミングや感覚を鍛えることが大切なんですね。」

田中先生:

「そうです。また、患者の個々の能力に合わせた段階的なプログラムを設けることも重要です。筋力トレーニングだけでなく、バランストレーニングや体幹の安定性を高めるエクササイズも組み合わせると、より効果的なリハビリテーションが可能になります。」

石川さん:

「分かりました。今後のリハビリテーションに役立てるよう、患者さんに合わせた適切なプログラムを考えたいと思います。」

田中先生:

「素晴らしい意気込みですね。中殿筋の機能とそのタイミングを意識した介入は、脳卒中後の回復において非常に重要な役割を果たします。これからも積極的に学んでいきましょう。」

石川さん:

「ありがとうございます。しっかりと学び、実践に活かしていきたいと思います。」

講義終了

論文内容

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

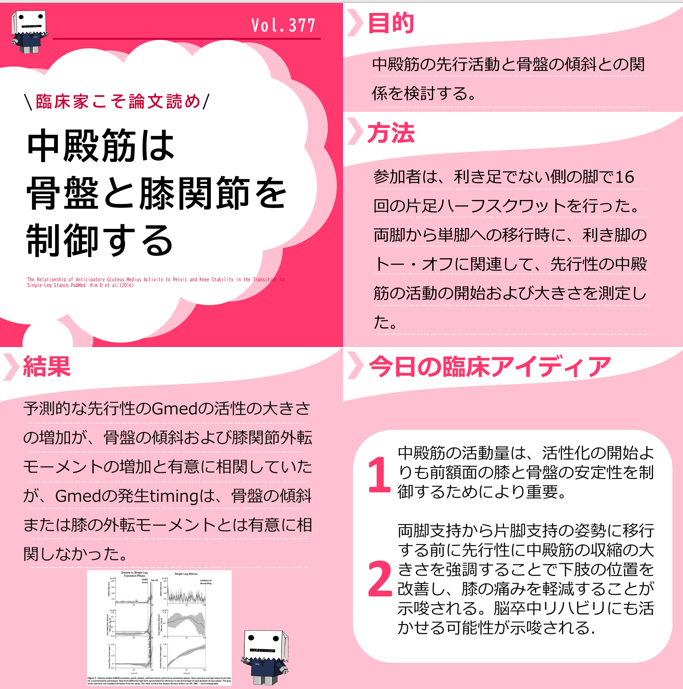

膝関節症と先行性の中殿筋の活動

The Relationship of Anticipatory Gluteus Medius Activity to Pelvic and Knee Stability in the Transition to Single-Leg Stance.PubMed Kim D et al.(2016)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・中殿筋の活動が大事と話を良く聞くが、どう活動するのが良いのか、中殿筋と機能的単位としてどのような活動が協働すべきなのか等調べようと思った。

内 容

背景

・立脚支持側の膝関節外転モーメントは、膝蓋大腿関節痛および変形性膝関節症にとって重要な危険因子である。

・片足立位での骨盤が過度に落ちていることは、膝関節外転回転力を増加させる可能性があります。中殿筋は、骨盤の落ち込みを防ぐために重要であり、両脚から片脚支持への移行を予期し作動されなければならない。

・Aminakaらは、PFPを有する患者は、階段降下中に健常者と比較してGmedの活動を遅延させ、膝関節外転モーメントを大きくすると報告した。

目的

・中殿筋の先行活動と骨盤の傾斜との関係を検討する。

方法

・20名の女性成人(平均年齢22.6歳)が参加した。参加者は、膝および足に病歴を持たない健康な女性で、膝・股関節および腰痛の徴候または適切なスクワット技術の知識があった。

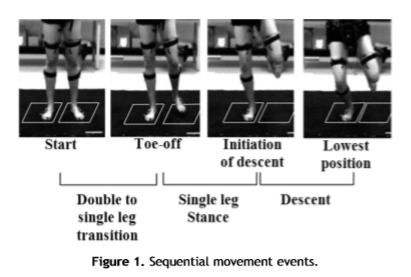

・参加者は、利き足でない側の脚で16回の片足ハーフスクワットを行った。

・両脚から単脚への移行時に、利き脚のトー・オフに関連して、先行性の中殿筋の活動の開始および大きさを測定した。中殿筋の先行性制御において、その活性の大きさ・タイミング・骨盤の傾斜・膝関節外転モーメントとの相関を調べた。

結果

・中殿筋の活動量は、活動の開始時期よりも前額面での膝および骨盤の安定性を制御するためにより重要であることが示された。

・20人全ての参加者は、toe off前にGmedの活動の発生を示した。Gmedの活動はtoe off前の平均330±133ミリ秒で発生し、各試験の完了まで活性したままであった。

・すべての参加者は、トー・オフ時に骨盤の落ち込みの代わりに骨盤の傾斜を示した。

・結果は、予測的な先行性のGmedの活性の大きさの増加が、骨盤の傾斜および膝関節外転モーメントの増加と有意に相関していたが、Gmedの発生timingは、骨盤の傾斜または膝の外転モーメントとは有意に相関しなかった。

・これらの結果は、Gmedの活性のタイミングではなく、その大きさが、健常者の両脚脚から片脚支持に移行する際の過剰な骨盤の落ち込みおよび膝関節外転モーメントからの保護にとって重要な要因であることを示唆している。

明日への臨床アイデア

・両脚支持から片脚支持の姿勢に移行する前に先行性に中殿筋の収縮の大きさを強調することで下肢の位置を改善し、膝の痛みを軽減することが示唆される。脳卒中リハビリにも活かせる可能性が示唆される.

臨床応用の具体例

前額面での安定性向上のためのエクササイズ

- 目的: 中殿筋の活動を高め、前額面での膝および骨盤の安定性を強化する。

- 実施方法:

- サイドライイングレッグリフト: 患者を横向きに寝かせ、上側の脚を持ち上げるエクササイズを行う。この際、膝と足をまっすぐに保ち、骨盤の位置を安定させるよう指導する。中殿筋の活動を意識しながら、10回のリフトを3セット実施。

Gmedの予測的先行性の活動を意識した訓練

- 目的: Gmedの活動が予測的に発生するタイミングを強調し、動作中の安定性を向上させる。

- 実施方法:

- 片脚立ちの安定性訓練: 片脚立ちの姿勢を取り、反対側の足を床から浮かせる。バランスを保ちながら、この姿勢を10秒間維持する。特に中殿筋の活動を意識し、骨盤が傾かないように注意する。初めは両手で支えを持ちながら行い、徐々に支えを減らしていく。

中殿筋の筋活動の大きさを増加させるエクササイズ

- 目的: Gmedの筋活動の大きさを増加させ、動的な骨盤および膝の安定性を強化する。

- 実施方法:

- クラムシェル(貝殻)エクササイズ: サイドライイングの姿勢で、膝を90度に曲げ、足を合わせたまま上側の膝を開く。このエクササイズでは、骨盤が前後に動かないように注意しながら、中殿筋の筋活動を意識させる。10回のリフトを3セット実施。

- 片脚ブリッジ: 仰向けに寝た状態で片脚を持ち上げ、片脚でのブリッジを行う。中殿筋の筋活動を意識しながら、骨盤が水平を保つようにする。

骨盤の傾斜を制御するためのトレーニング

- 目的: 骨盤の傾斜を適切に制御し、過剰な骨盤の落ち込みを防ぐ。

- 実施方法:

- スタンディングヒップアブダクション: 立位で片側の脚を外側に持ち上げる。体幹を安定させ、骨盤が傾かないように指導する。10回のリフトを3セット実施。

- プランクヒップエクステンション: プランク姿勢から一方の脚を持ち上げる。骨盤を安定させ、中殿筋をしっかりと使うように指導する。

これらのエクササイズは、脳卒中患者の中殿筋の機能を高め、特に片脚支持時の骨盤および膝の安定性を向上させることを目的としています。エクササイズの選択は患者の能力や回復段階に応じて調整し、常に中殿筋の筋活動を意識させることが重要です。また、動作の正確さと安全性を確保するため、適切な指導とフィードバックを行うことが必要です。

中殿筋の自主トレ

歩行が安定中殿筋トレーニング!

回数 繰り返し:10回 2~3セット

①500ml程度のペットボトルを麻痺側で把持

②腕を側方へ10°程度開く

③開いた上肢に骨盤を近づけ中殿筋を接触

④接触後はゆっくり元の姿勢に戻る

⑤中殿筋を意識してステップ

実施する上でのポイント

⚫︎骨盤は水平移動

骨盤の安定は中殿筋の活動に関与しています。骨盤の水平移動を意識して運動を行いましょう。

⚫︎テーブルや壁の活用で姿勢修正

安定することで骨盤の水平移動や姿勢の修正が行いやすくなります。

⚫︎ペッドボトルを目指して

ペッドボトルが体重移動の目印となります。ペッドボトルの位置を意識し体重を移動しましょう。

注意点

①脇を開く代償として、体幹の側屈や肘や手首の屈曲が出現する場合があります。代償が強い場合には麻痺側上肢をリラックスするところから始めましょう。

②麻痺側でペッドボトルを持つことができない場合には、指に袋などをひっかけて運動を行いましょう。

新人療法士が中殿筋トレーニングをする際のコツ

脳卒中患者の中殿筋トレーニングを実施する際のコツを、新人療法士向けに以下の10のポイントにまとめました。

1. 個々の能力に応じた評価を行う

- 患者の中殿筋の筋力や可動域、協調性などを評価し、適切なレベルのトレーニングを選択することが重要です。

2. 筋肉の収縮感覚を理解させる

- 中殿筋が収縮している感覚を患者に理解させるため、触診や軽い抵抗を加えながら筋肉の収縮を確認します。

3. 正しい体位を指導する

- トレーニング中の姿勢が正しくないと、他の筋群が代償的に働いてしまうことがあります。例えば、サイドライイング(横向き)の状態での中殿筋トレーニングでは、骨盤の位置を安定させることが重要です。

4. 段階的な負荷の設定

- 初めは軽い負荷で行い、徐々に負荷を増やすようにします。患者の筋力やバランス能力に応じて調整しましょう。

5. 視覚的フィードバックを利用する

- 鏡やビデオフィードバックを使い、患者が自身の体の動きを確認できるようにします。これにより、正しい動作を学習しやすくなります。

6. 動作のスピードを調整する

- ゆっくりとした動作でトレーニングを始めることで、筋肉の収縮感覚をつかみやすくします。その後、動作のスピードを少しずつ速くしていきます。

7. 体幹の安定性を意識する

- 中殿筋のトレーニングは体幹の安定性と密接に関連しています。トレーニング中は常に体幹の安定を意識させ、腰が反ったり丸まったりしないように指導します。

8. 日常生活への応用を意識する

- トレーニングの目的を日常生活動作に結びつけると、患者のモチベーションが向上します。例えば、片脚立ちが安定すると、着替えや靴の着脱がしやすくなることを説明しましょう。

9. バランストレーニングと組み合わせる

- 中殿筋トレーニングはバランストレーニングと組み合わせると効果的です。例えば、不安定な面(バランスボードやクッションなど)での片脚立ちを行うことで、中殿筋の活動をさらに促進できます。

10. 患者のフィードバックを重視する

- トレーニングの効果や感じた難しさについて患者からフィードバックをもらい、それに基づいてプログラムを調整します。患者自身の意見を取り入れることで、より効果的なリハビリが可能になります。

これらのポイントを踏まえて、中殿筋トレーニングを効果的に実施し、患者の回復をサポートしてください。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)