vol.163:地域在住高齢者の活動レベルと転倒リスク 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!?上記写真をClick!!?

カテゴリー

歩行

タイトル

地域在住高齢者の活動レベルと転倒リスク

Physical activity level and fall risk among community-dwelling older adults

?Jstage Sok Teng Low Journal of Physical Therapy Science Vol. 29 (2017) No. 7 p. 1121-1124

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・訪問リハビリをしていて転倒予防を目的に介入することが多い。今回、身体活動のレベルから転倒リスクをある程度文献的に予測できれば、ケアマネやヘルパーなどに説明しやすいのではないかと考え、本論文を読もうと思った。

内 容

背景・目的

・非活動が死亡率や転倒率の上昇に寄与しているとの報告があり、本論文にて活動レベルと転倒リスクを横断的に検証する。

方法

・マレーシア在住の132人の高齢者(60歳以上)

・ショッピングモールや公園、住宅地などで参加を募った。

・転倒リスクの評価に、Fall Risk Assessment Tool (FRAT)を使用した

・5~11点は低リスク、12~15点は中等度のリスク、16~20点は高リスクである。

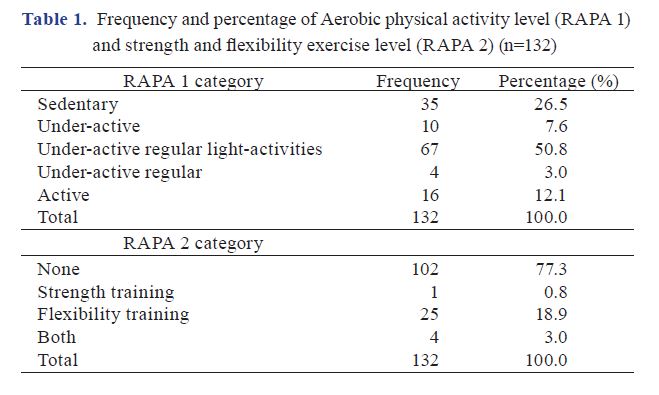

・活動レベルはRapid Assessment of Physical Activity (RAPA)を使用した。RAPA1は有酸素運動のレベル、RAPA2は筋力と柔軟性の評価をする。

結果

表:実験結果

Sok Teng (2017)より引用

・転倒リスクは低リスクが94.7%、中等度が5.3%だった。

・活動レベル(RAPA1,2)は転倒リスクと相関が見られなかった。

・座位生活をしている人が26.5%、軽度の運動をしている人が50.8%だった。

・筋力トレーニング、柔軟性向上をしていない人は77.3%だった。

私見・明日への臨床アイデア

・本研究の結果をみて、主観的に転倒リスクが低い(中等度リスクが5.3%)と感じてしまった。こう感じた原因を考えると、私は総合病院や訪問リハに従事してきたため、対象者は常になんらかの障害を抱えており、転倒リスクも高い方が多いと感じていた。今回の研究は買い物ができるレベルの高齢者であり、私が関わっている高齢者とは身体能力が違うのにも関わらず、高齢=転倒しやすい、と知らず知らずのうちに拡大解釈してしまっていたことが原因だと思う。常に対象者の個別性を評価し、日々の臨床に向き合いたい。

職種 理学療法士

脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

病院内 スタッフ育成サポート

スタッフ教育を効率的に進めてみませんか?

ハンドリングや中枢神経系への教育は、STROKE LABへご相談ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)