vol.50:左右半球別にみた非麻痺側上肢の巧緻性への影響 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

脳科学,上肢,巧緻性

タイトル

脳卒中後における非麻痺側巧緻性の回復 Recovery of ipsilateral dexterity after stroke?PubMedへ Sunderland A:Stroke. 2000 Feb;31(2):430-3

内 容

概 要

●先行研究にて頭頂葉あるいは前頭葉,後頭葉に1ヶ月以内に損傷を負った患者が,緻密な課題に対しての同側上肢(非麻痺側)を使用するときに度々ゆっくりであったり,ぎこちなかったりする動作を調査した

●この論文は機能的なアウトカムを用いて,6ヶ月継続して評価をした研究である

方 法

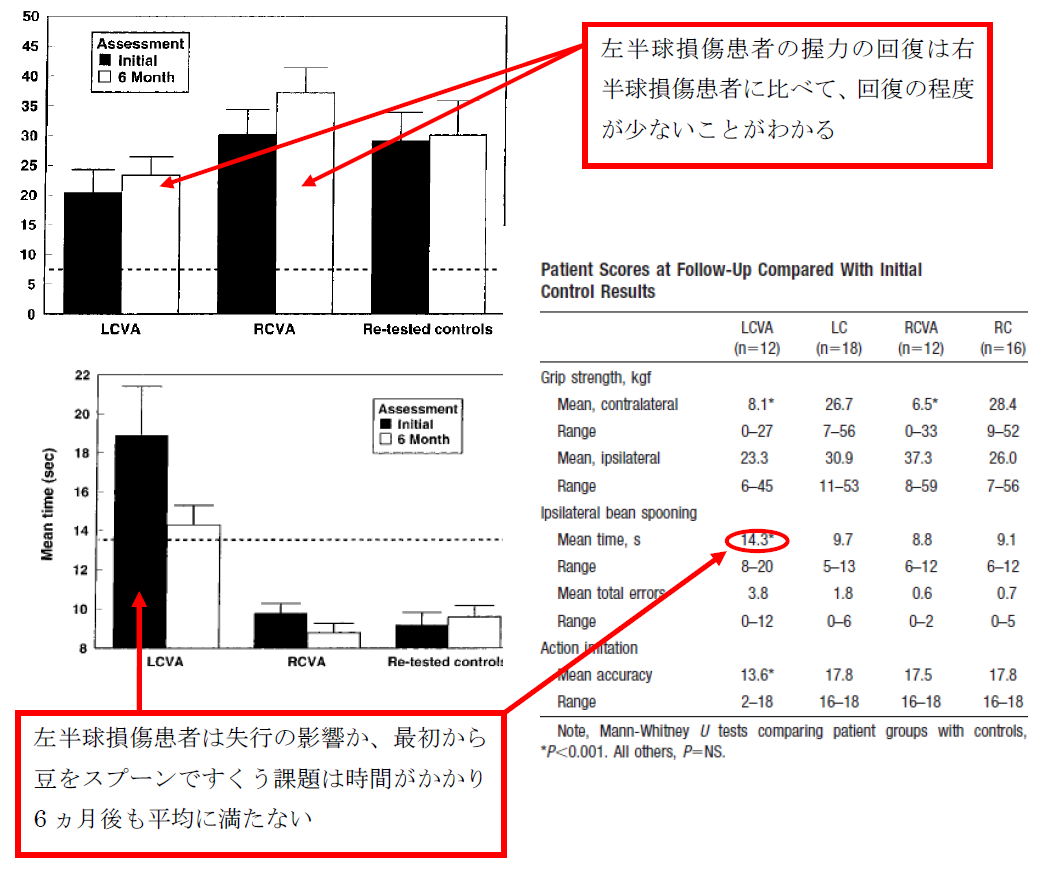

●24人の患者のフォローアップを行った(右麻痺男8名-女4名,左片麻痺8名-女4名で,平均56~58歳くらい)比較は正常人34名が参加

●彼らは模擬的な日常のハンドファンクションの緻密なテストで同側上肢を使用してもらった(豆とスプーンですくう,握力,行為の模倣,Nottingham Extended Activities of Daily Living (NEADL) scaleの活用した日常生活の記録,ウィークネスや観念失行もまた評価された

●遂行は年齢がマッチした健常人に同じ課題をやってもらい,比較された

●毎日の生活におけるセルフケアや巧緻性は患者や介護者によって評価尺度をつけてもらった

結 果

●大きな回復が全ての測定によって認められた

●しかし,左半球に損傷を負った患者の巧緻性の回復は正常範囲以下の58%であった

●これらの患者のうち5人は失行を持っていた

●毎日の機能生活のレポートではこの機能障害が反映されておらず,これらのレポートの中と矛盾していて,それぞれの巧緻性に疑いがもたれた

●家族の主観によるチェックが原因の可能性があった

Sunderland A:2000?PDFダウンロードページヘ

考 察

●同側の重大な機能障害を呈していた患者は,左半球損傷の患者であり,観念失行の可能性が考えられる

●先行研究にて観念失行の回復報告は少ない

●Passo の研究では,亜急性期において失行として分類されたおよそ50%の患者が6ヶ月以降も障害が継続していることが示された

●しかし,今回の研究結果において,失行で動作のスローさが全て説明できるわけではなく,高次機能による運動制御の問題とは別物かもしれない

●単純課題では動作のスピードやエラーは密接に絡み合っており,何人かのケースは失行を呈していなくても動作の拙劣さを認めていた

●今後はより多くのサンプルをとって同側の評価をしていく必要があり,検査上だけでなく,実際に動作を確認するなどの方法も行っていく必要がある

私見・明日への臨床アイデア

●同側の運動パターンを分析する際に,単純なリーチ課題などだけでなく,多くのプロセスを含む連続的な課題で評価していく必要がある

●右半球損傷患者の同側の評価は,今回の結果ではあまり問題視されていないが,課題に応じて特性が認められる可能性もあるので,軽視せずに評価していく必要がある

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中回復過程についての動画

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

論文サマリー 一覧はこちら

脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)