vol.278:長子音と短子音の変化による舌の動きの変化 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!?上記写真をClick!!?

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

長子音と短子音の変化による舌の動きの変化

Tongue movement kinematics in long and short Japanese consonants?PubMed Anders Löfqvist et al.(2007)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・「舌」という筋の集合体に興味があり、定期的に論文に目を通しているが、言語に関わるものに目を通していなかったため、興味を持ち本論文を読むに至った。

内 容

背景・目的

・本稿は、日本語ネイティブスピーカーの5名(男性2名、女性3名)が対象となり、言語的に子音の口腔の閉鎖/狭小の持続時間を変え、その際の停止および摩擦音の生成における舌の動きを調べることを目的としています。日本語では、長子音と短子音の閉鎖時間の比率は約2:1です。本論文の焦点は、スピーチモーターコントロールであり、子音の長さが変わったときに舌の動きがどのように制御されるかを調べるために、日本語の音の長さの違いを利用しています。

・子音の口腔閉鎖時間が長くなると、子音の閉鎖または狭窄を作るために舌と口蓋(上顎)間の接触を維持するよう無理に作った声となります。これを行うために、原理的には舌の動きを制御するための2つの戦略を使用することができます。両方とも舌の動きの速度を調節することを伴います。1つ目の戦略は、舌の動きを一時的に止めることです。2つ目は、長子音の舌の動きを遅くするという可能性があります。

・Mooshammerによって提示された資料によれば、閉鎖中の舌の動きの量は、母音の文脈によって変化し、閉鎖中の舌の体部の動きは、先行の母音が/ i /であったときに約1mmであり、先行の母音が/ u / or / a /であったときに4~10mmであった。

・Graccoは、舌尖と舌体部とで異なる母音の場合に生成される子音を停止させるための舌の動きを記録した。結果は、舌体部と舌尖の両方が子音の閉鎖の間に動くことを示した。舌尖の運動は、舌体の運動と同様であった。 両方の場合において、子音の発声では上向きと前向き、解放時は下向きと後向きに動きました。しかし、動きの大きさと方向の両方は、母音の文脈の影響を強く受けていました。

方法

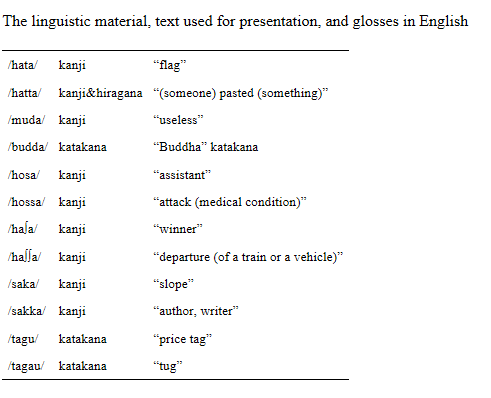

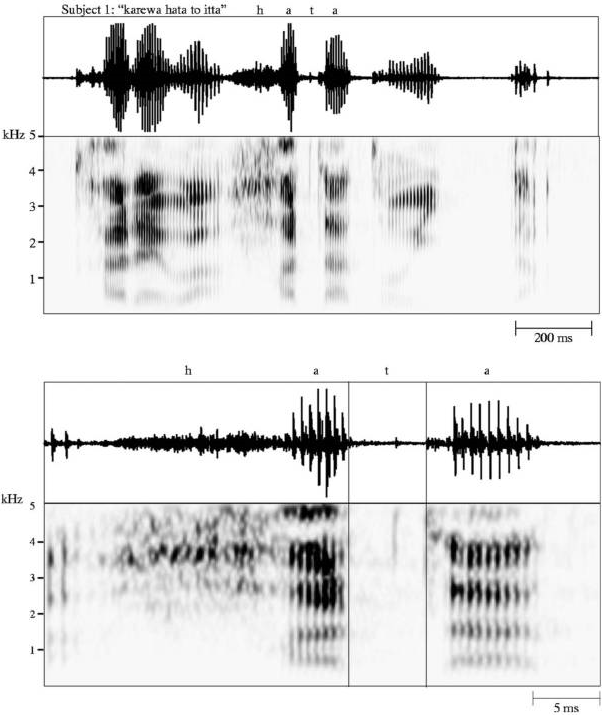

・言語資料はランダム化されたリストに編成され、 “karewa_to itta”( “彼は_ _と言った”)というフレーム文章に出現する単語を用いて、日本語の文章で被験者に提示された。 各単語の50回の繰り返しが記録された。

・唇、舌、および顎の動きは、3送信機磁力計システムを用いて記録した。

結果

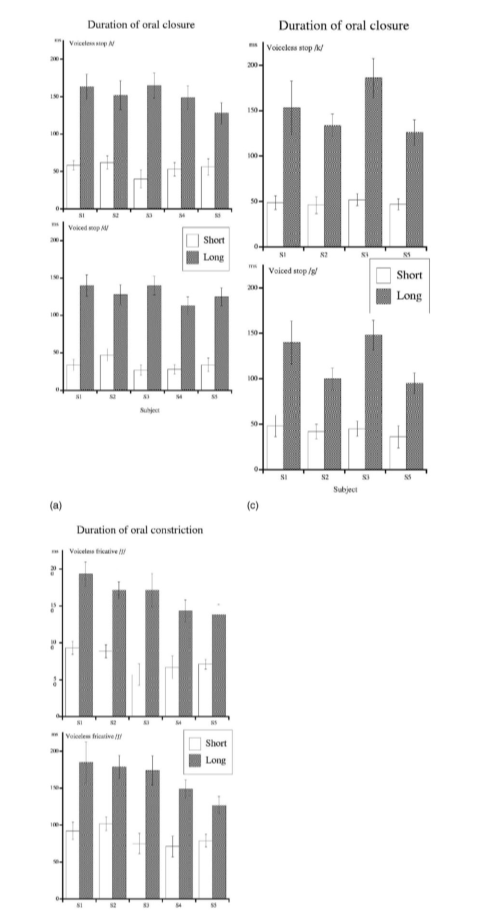

・長子音と短子音の口の閉鎖/狭小の持続時間を図に要約する。

・長子音と短子音の間にはっきりとした強固な違いがあり、長子音は短子音の継続時間の2倍以上でした。

・異なる子音カテゴリの持続時間を比較すると、無声歯茎破裂音 t /は常にその有声同系の/ d /よりも長かった。また、停止は通常、摩擦音よりも短かった。

・全体として、舌の動きのパターンは以前に報告されたものと同様でした。

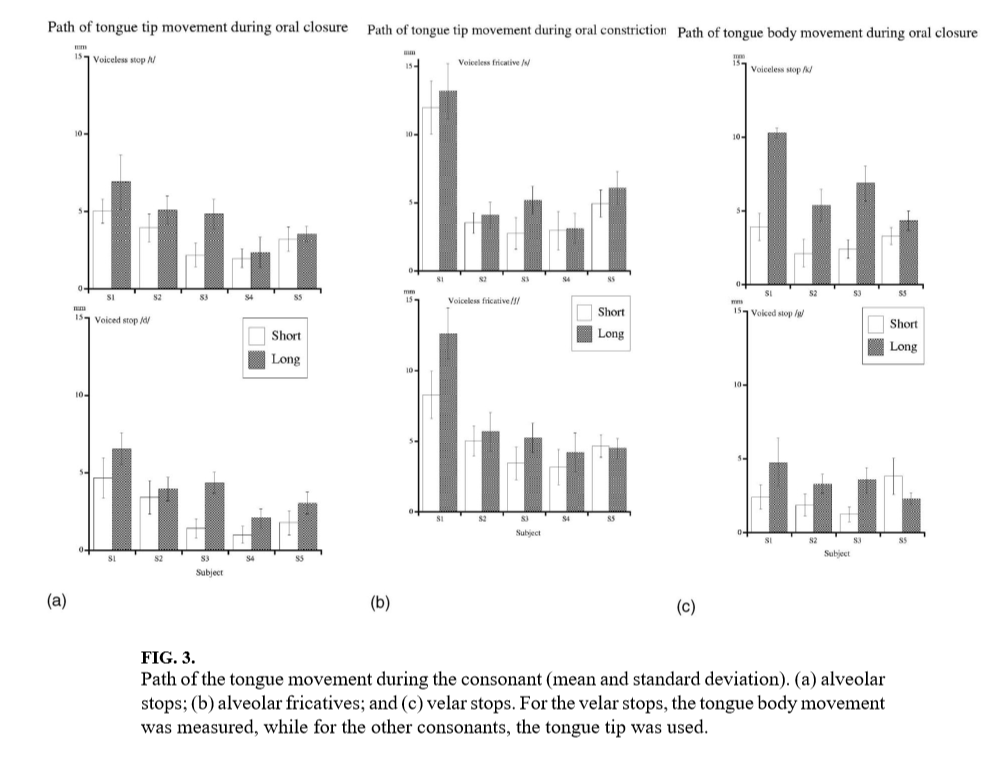

・下図は、子音の間の舌の動きの大きさを示しています。短子音よりも長子音が (2つ以上の点の間を結ぶ連続曲線)軌跡が長いことを考えると、 閉鎖持続時間と閉鎖中の舌の運動軌跡との間に相関があった。

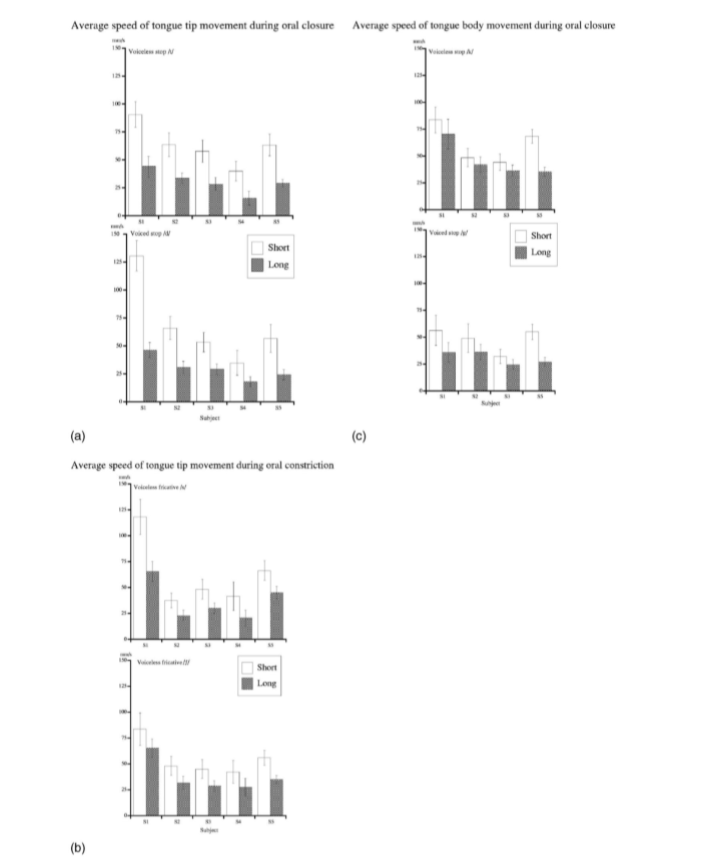

下図 Average speed of the tongue movement during the consonant.本研究の結果は、子音の長さが言語的な目的のために変化する場合に、子音の生成における舌の動きの速度が変化することを示している。舌の動きの速度は、短子音よりも長子音間の方が減少した。被験者は一貫してこのパターンを示し、長子音と短子音間の唇と舌の動きの間に同様の、しかし同一ではないパターン調整を維持しました。

私見・明日への臨床アイデア

・言語に関わる学習を然程行ってこなかったが、手機能等と同じように、話すというtaskを脳と複数の舌・口腔周囲の筋を協調して遂行していかなければならないということを改めて感じた。基本的な事だが、言葉の選択が物品・運動選択のように感じた。その評価・治療選択について気になった部分をSTの方にも話を伺っていきたい。

氏名 shuichi kakusho

職種 理学療法士

病院内 スタッフ育成サポート

スタッフ教育を効率的に進めてみませんか?

ハンドリングや中枢神経系への教育は、STROKE LABへご相談ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)