vol.191:動作観察と歩行・バランス 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!?上記写真をClick!!?

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

脳卒中者の歩行と静的バランスに対する歩行観察トレーニングの効果

The effects of action observation gait training on the static balance and walking ability of stroke patients?PubMed Eun Cho Park J Phys Ther Sci. 2015 Feb; 27(2): 341–344.

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・前回動作観察時の脳波に関する論文を読み、動作観察に対して興味を持った。今回、脳卒中者が歩行を観察した後にバランスと歩行がどうなるか検討した論文を見つけ、読むことにした。

内 容

背景・目的

・動作観察は動作改善のための方法のひとつで、観察によってその動作行った際と類似した脳活動を示すことが根拠となっている。

・上肢での研究は多いが、下肢に対する動作観察の効果を検討した論文は少ない。よって本論文では動作観察が脳卒中者の静的バランスと歩行にどう影響するかを検討する。

方法

・40名の脳卒中者を2群(歩行観察群と対照群)に分けた。

・歩行観察群が鑑賞するビデオは健常成人の①平地歩行、②スロープ歩行、③階段歩行の3つで構成されており、全部で3分間とした。鑑賞後、同様の3歩行を実際に被験者に行ってもらい、全部で20分間の歩行をさせた。

・対照群は歩行と関係のないビデオを鑑賞させた。

・アウトカムはバランスとして身体重心軌跡面積、重心動揺速度、安定性限界面積、歩行能力としてTimed up and go test (TUG)、10m歩行テストを使用した。

結果

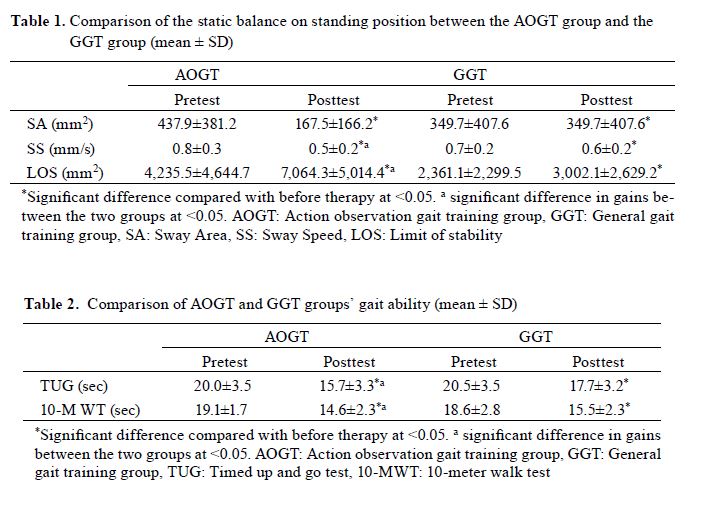

表:実験結果

・身体重心面積、重心動揺速度、安定性限界面積は両群ともに介入前後の有意な減少が見られた。重心動揺速度と安定性限界は群間の差が見られ、歩行観察群で有意に改善した。

・両群ともに10m歩行テストとTUGに有意な介入後の改善がみられた。両アウトカムとも歩行観察群で、対照群に比して有意な改善がみられた

私見・明日への臨床アイデア

・歩行観察によって静的バランスや歩行のスコアが改善することが示された。視覚から動作の情報を得ることでミラーニューロンが刺激され、歩行練習の効果が高まったと考えられる。臨床では手本として療法士の動きを見てもらったり、デイでは他の利用者の動作を見たりすることが歩行練習のひとつになるのかもしれない。

職種 理学療法士

脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

病院内 スタッフ育成サポート

スタッフ教育を効率的に進めてみませんか?

ハンドリングや中枢神経系への教育は、STROKE LABへご相談ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)