【2024年最新】前庭脊髄路と体性感覚の関係:脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

論文に入る前にリハビリ場面から分かりやすく(セラピスト金子、患者丸山を例に)

1. 評価の実施

田中先生:「今日は、感覚の重みづけの評価を行いましょう。これにより、どの感覚系がバランス制御にどの程度関与しているかを理解できます。」

石川さん:「分かりました。よろしくお願いします。」

2. 感覚の重みづけの評価

田中先生は、石川さんに異なる感覚刺激(視覚、体性感覚、前庭感覚)を提供し、その反応を評価します。例えば、視覚を遮断して立位バランスを評価することで、体性感覚と前庭感覚の重みづけを確認します。

2.1. 視覚の評価

田中先生は、石川さんに目を閉じた状態での立位バランスを評価します。バランスボードを使用して、視覚の重みづけを確認します。視覚を遮断することで、体性感覚と前庭感覚の依存度を評価します。

- 結果:石川さんの重心移動が増加し、体幹の揺れが大きくなります。

2.2. 体性感覚の評価

次に、田中先生は、石川さんに不安定な面での立位バランスを評価します。体性感覚を挑戦するために、足裏に異なる感覚刺激(振動、圧力)を与えます。

- 結果:石川さんの重心移動が増加し、体幹の揺れが大きくなります。

2.3. 前庭感覚の評価

最後に、田中先生は、石川さんに頭部の動きを加えた状態での立位バランスを評価します。内耳からの前庭感覚の依存度を確認します。

- 結果:石川さんのバランスは比較的安定していますが、体性感覚と視覚の重みづけが低下していることが確認されます。

3. 評価結果の解説

田中先生:「石川さんの評価結果から、体性感覚の重みづけが低下していることがわかりました。これにより、前庭感覚と視覚の依存度が増しています。」

石川さん:「なるほど、それがバランスの取りにくさに影響しているんですね。」

4. リハビリテーションプランの立案

田中先生:「これから、体性感覚の向上を目指したリハビリを行います。また、視覚と前庭感覚のトレーニングも並行して行い、感覚の重みづけのバランスを整えます。」

5. リハビリテーションの実施

田中先生は、石川さんに対して様々なバランスエクササイズを提供します。例えば、不安定な面での立位や、視覚を遮断した状態でのバランストレーニングを行います。

5.1. 体性感覚トレーニング

- 足裏の感覚刺激を強化するエクササイズ

- 不安定な面での立位バランス訓練

- 振動刺激を用いた固有受容感覚の向上

5.2. 視覚トレーニング

- 目を閉じた状態での立位バランス訓練

- 視覚刺激を制限した環境でのバランストレーニング

5.3. 前庭感覚トレーニング

- 頭部の動きを加えた立位バランス訓練

- 前庭刺激を利用したバランスエクササイズ

6. 成果の確認

数週間後、石川さんのバランス能力が向上し、感覚の重みづけのバランスが改善されます。

石川さん:「田中先生のおかげで、バランスが良くなってきました。本当にありがとうございます。」

田中先生:「こちらこそ、石川さんの頑張りが成果に繋がりましたね。これからも一緒に頑張りましょう。」

論文内容

カテゴリー

脳科学,姿勢制御

タイトル

体性感覚欠如に伴う前庭脊髄における感受性の増大 Somatosensory loss increases vestibulospinal sensitivity?PubMedへ Horak FB et al.:J Neurophysiol. 2001 Aug;86(2):575-85

内 容

前庭脊髄路と体性感覚の関係

①体性感覚の欠如と前庭系の感覚増大

- 体性感覚が欠如すると、前庭脊髄路の感覚が増大します。

- 前庭系と体性感覚系は独立しておらず、解剖学的、機能的、生理学的に多くのシステムが相互に関連しています。

②動物実験の結果

- 動物実験では、求心路を遮断すると前庭系システムが過敏になることが明らかになっています。

③人間の研究

糖尿病患者と健常者の比較

- 末梢神経系に障害を受けた糖尿病患者と、同年齢の健常者に対して、4つの異なる強烈な両極電気刺激による姿勢の傾斜反応を比較しました。

仮説と結果

以前の実験から、体性感覚情報の欠如が前庭系への依存を増大させると仮定しました。

-

- 体性感覚が欠如すると、重心(COM)の傾斜よりも体幹の傾斜が増加すると予測されました。

- そのため、前庭系の興奮に反応する際にHip Strategyをより多く使用すると予測されました。

- 両側の前庭系が欠如した患者は、平衡姿勢を制御するためにHip Strategyを使用できず、代わりにAnkle Strategy(足首を使ったバランス調整)を維持しようとする結果が得られました。これは、体幹やCOMを柔軟に動かすための試みです。

方 法

●両耳に両極性の電極刺激をそれぞれの患者に(0.25,0.5,0.75,1mA)のそれぞれの強さで与えていった

●実験は5つの施行から成り立つ(4段階の電極刺激と刺激なしの穏やかな1つのコントロール刺激)

●対象は,8人(男性6人と女性2人)の糖尿病による末梢神経系の障害を呈した患者と健常人8名(男性6人と女性2人),診断未確定の足部感覚欠如の患者1名

結 果

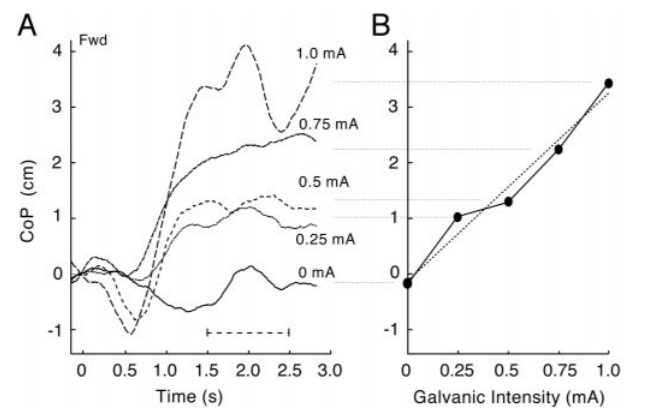

図:COPと電気強度・時間経過でみた分析(Horak FB et al:2001)

電気刺激が上がれば上がるほど,COPの移動も大きく,時間も増えていくことがわかる 0.5~0.75間の差が,COPの変化はもっとも大きい。

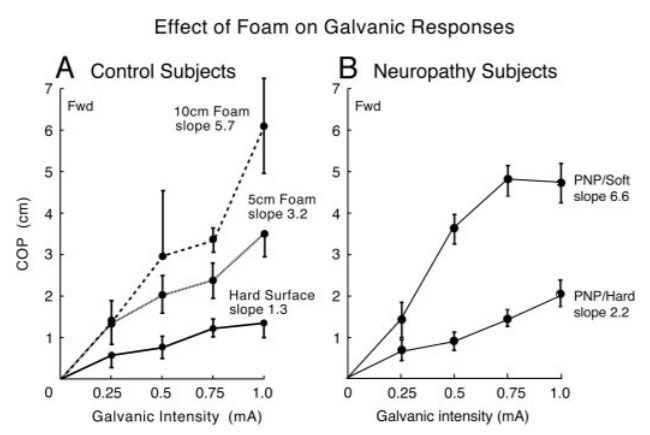

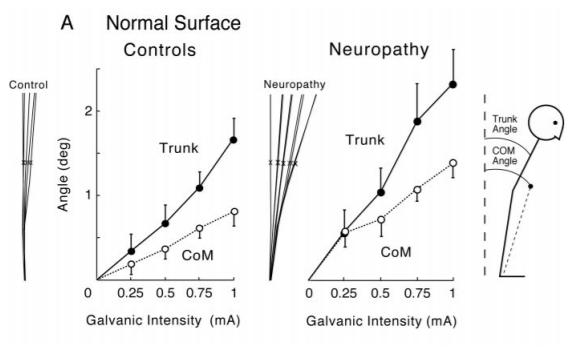

図:電気刺激による影響の比較(Horak FB et al:2001)

安定した面で傾斜が少なければ少ないほど,電極刺激に対するCOPの変動は少ない 健常人は前庭系の電気刺激が前方傾斜時に増大する

図:電気刺激に伴う体幹傾斜角とCOMの関係性(Horak FB et al:2001)

図の解釈

-

健常者(Controls):

- 体幹の角度はガルバニック刺激に対して敏感に反応し、刺激強度が増加するにつれて体幹の傾斜が大きくなります。

- 重心も同様に反応しますが、体幹ほど顕著ではありません。

-

末梢神経障害を持つ患者(Neuropathy):

- ガルバニック刺激に対して体幹の角度が健常者よりも急激に増加します。これは、神経障害により体性感覚が低下しているため、前庭系への依存度が高まっていることを示唆しています。

- 重心の角度も同様に急激に増加しますが、体幹と比較しても急激な増加が見られます。

右側の図(Trunk AngleとCoM Angleの模式図)

- 右側の模式図は、体幹角度(Trunk Angle)と重心角度(CoM Angle)の関係を視覚的に示しています。体幹が傾くと、重心も傾きますが、その傾きの度合いは異なります。

この図からわかるように、神経障害を持つ患者はガルバニック刺激に対して過敏に反応し、体幹と重心の制御が健常者に比べて困難であることが示されています。これにより、体性感覚と前庭感覚の相互作用が重要であることが再確認されます。

前庭系と体性感覚の関係に関する研究結果:考察

先行研究の結果

- 先行研究では、足首(Ankle)の筋電図(EMG)の発火と重心位置(COP)の前方移動が、動く床面での立位や座位、支持面への反応の減少に関連していることが示されています。また、随意運動時の電気刺激に反応して、前庭系の発火が増大することが確認されています。

実験結果

- この実験では、筋力にはほとんど問題がなかったため、姿勢コントロールの低下は筋力低下(muscle weakness)が原因ではないことがわかりました。

- また、体性感覚の低下による電極刺激の増大が、長時間にわたって体性感覚のコネクションが前庭核に結びついていくシナプスの可塑性によるものではないと考えられます。これは、健常人では瞬時に反応が認められるためです。

前庭系の重要性

- 前庭系の情報は、体性感覚情報が不十分になるときに、立位の平衡や方向付けの制御に必須です。

- 体性感覚が欠如した糖尿病患者は、床面の素材だけでなく、床面の編位に対しても反応が遅れ、体の揺れ(Sway)が大きくなります。

追加の研究結果

- 先行研究では、完全な体性感覚の欠如がある患者でも前庭系が機能している場合、目を閉じると床面に対する自動的な反応ができなくなります。

- 対照的に、体性感覚が欠如し、かつ前庭系も損なわれている患者は、目を閉じると床面の編位に対する姿勢コントロールが良好になることが示されています。

- 視覚は、姿勢偏位に対する電極刺激の影響を抑制する役割を果たします。

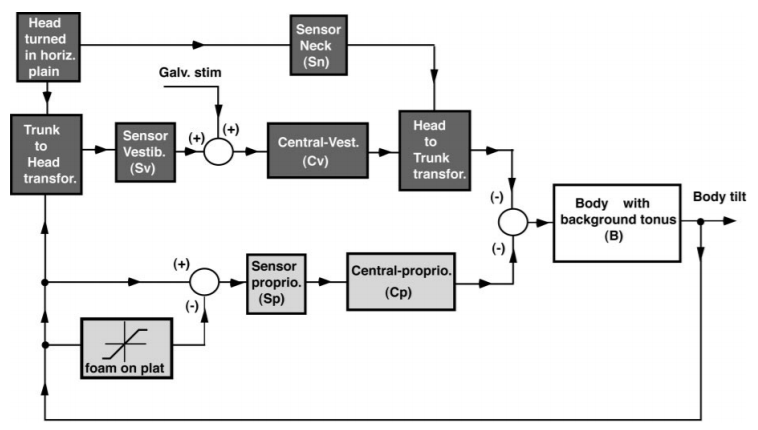

図:立位における身体定位のための前庭感覚と体性感覚の相互作用モデル(Horak FB et al:2001)

前庭系の中枢過程に加えて,頚部からの固有感覚情報を付け加えたモデルであり,頚部の情報は電気刺激に直結して反応した姿勢の編位に影響する

明日への臨床アイデア

まずは、感覚の重みづけ(Sensory Weighting)とその関係性についておさらいしましょう。

感覚の重みづけ(sensory weighting)

感覚の重みづけ(sensory weighting)は、視覚、体性感覚、前庭感覚の3つの主要な感覚系が、姿勢制御とバランス維持においてどのように協力し合い、その重要度を動的に調整するかを指します。以下に、それぞれの感覚系の役割と相互関係について解説します。

1. 視覚(Visual System)

視覚は、環境情報や自己位置の認識に重要な役割を果たします。視覚情報は、周囲の物体や地平線を基に身体の位置や動きを判断するために使用されます。

- 役割:視覚情報は、身体の位置と動きを把握し、バランスを取るためのフィードバックを提供します。

- 影響:暗闇や視覚的な情報が少ない環境では、視覚の重みづけが低下し、他の感覚系の依存度が増します。

2. 体性感覚(Somatosensory System)

体性感覚は、皮膚、筋肉、関節からの感覚情報を通じて身体の位置や動きを把握します。これには、触覚、圧覚、固有受容感覚(Proprioception)が含まれます。

- 役割:体性感覚情報は、瞬時に身体の位置や姿勢の変化を感知し、バランスを取るための迅速な調整を可能にします。

- 影響:不安定な地面や感覚の低下(例:糖尿病による神経障害)により、体性感覚の重みづけが低下し、他の感覚系の依存度が増します。

3. 前庭感覚(Vestibular System)

前庭感覚は、内耳の前庭器官からの情報を通じて、頭部の動きや位置、重力に対する身体の位置を感知します。

- 役割:前庭感覚は、頭部の動きや加速度を感知し、全身のバランスを取るための基本的な情報を提供します。

- 影響:前庭機能の低下や障害(例:前庭神経炎)は、前庭感覚の重みづけが低下し、他の感覚系の依存度が増します。

①体性感覚が低下した場合、視覚や体性感覚が優位になることは想像されます。まずは、その感覚の重みづけが変化することで患者にどのような問題が生じているかを整理しましょう。

②患者はその重みづけを健常者のような配分にするのは難しい可能性があります。改善する余地はあるのかを、評価を基に整理しましょう。

③患者にとって、感覚の重みづけの是正が、身体制御能を高める(患者の生活における安全性を高める)可能性があるのであれば、積極的な介入にチャレンジしてみましょう。STROKE LABのYouTubeでも多くの治療動画を配信していますので参照してみてください。

前庭脊髄路(Vestibulospinal Tract)の解説:補足

前庭脊髄路(Vestibulospinal Tract)は、前庭系と脊髄を結び、姿勢制御やバランス維持において重要な役割を果たす神経経路です。以下に、前庭脊髄路の解剖学的および機能的特徴を論文を基にして詳しく解説します。

1. 解剖学的構造

前庭脊髄路は、前庭神経核(vestibular nuclei)から始まり、脊髄に投射する神経経路です。主に以下の2つの経路に分けられます。

内側前庭脊髄路(Medial Vestibulospinal Tract, MVST)

- 起始:内側前庭核(medial vestibular nucleus)および下前庭核(inferior vestibular nucleus)。

- 経路:脳幹を通り、主に頸髄(C1-C7)に投射。

- 機能:頭部および首の姿勢制御に関与。特に、頭部の回旋運動や安定性を調整します。

外側前庭脊髄路(Lateral Vestibulospinal Tract, LVST)

- 起始:外側前庭核(lateral vestibular nucleus, Deiters’ nucleus)。

- 経路:脳幹を通り、全脊髄に投射。

- 機能:全身の姿勢制御および筋緊張の調整に関与。特に、四肢および体幹の筋肉のトーヌスを維持し、重力に対抗する姿勢を保つ役割を果たします。

2. 機能的役割

前庭脊髄路は、前庭系からの情報を脊髄に伝達し、以下の機能を果たします。

姿勢制御:

- 前庭脊髄路は、身体の重心を適切に保つために、筋肉の緊張を調整します。内側前庭脊髄路は首の筋肉に影響を与え、外側前庭脊髄路は体幹および四肢の筋肉に影響を与えます。

バランス維持:

- 前庭系からの感覚入力に基づいて、身体が傾いたり、動いたりする際に、適切な姿勢を維持するための筋活動を調整します。これは特に立位や歩行時に重要です。

反射反応:

- 前庭脊髄反射(vestibulospinal reflexes)は、急激な頭部の動きや姿勢の変化に対する迅速な補償反応を引き起こします。例えば、頭部が傾いた際に身体を元の位置に戻す反射があります。

3. 臨床的意義

前庭脊髄路の機能障害は、様々な臨床的症状を引き起こします。

平衡障害

- 前庭脊髄路の損傷は、バランスの崩れや姿勢制御の困難を引き起こします。患者は、立ち上がる、歩く、姿勢を維持することが難しくなります。

前庭失調(Vestibular Ataxia)

- 前庭系および前庭脊髄路の障害は、前庭失調を引き起こし、協調運動の障害や歩行不安定を生じます。

めまい(Vertigo)

- 前庭系の異常は、前庭脊髄路を介して異常な姿勢反射を引き起こし、めまいやふらつきの原因となります。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

上記内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)