【2024年版】腓腹筋とヒラメ筋の作用の違い:立位・歩行リハビリアイデアまで

腓腹筋とヒラメ筋の役割の違い

今日は腓腹筋とヒラメ筋の違いについて解説していきますね。臨床でも両者をどのように組み合わせていくか、いつも考えさせられます。下腿三頭筋の機能解剖、触診は下の記事を参照してください。

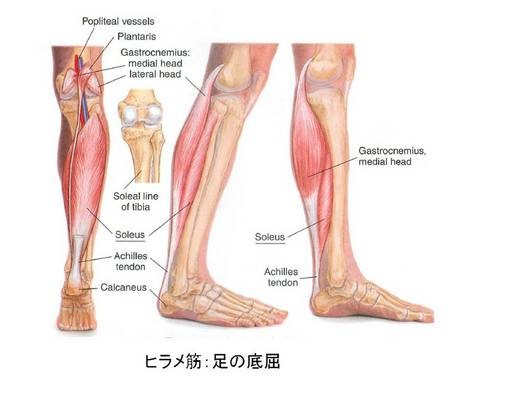

話を進める前に腓腹筋とヒラメ筋の作用などについて簡単におさらいしていきましょう。

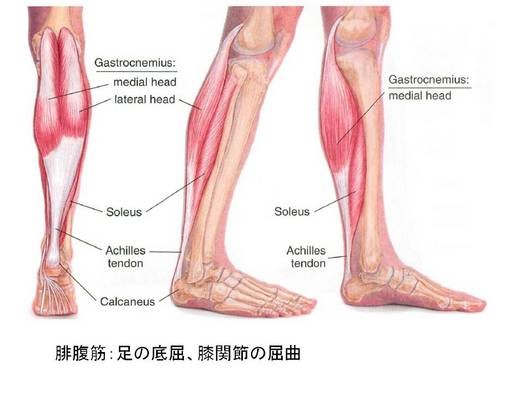

腓腹筋とヒラメ筋は、下腿の後面に位置する重要な筋肉であり、歩行や姿勢維持において異なる役割を果たします。それぞれの作用と役割について以下にまとめてみましょう。

1. 足部への作用

- 腓腹筋 (Gastrocnemius): 腓腹筋は、足関節の底屈(足を下方に押し下げる動作)に主に関与します。特に、膝が伸展した状態で足関節を底屈させる際に強く作用します。腓腹筋は足部を下方に押し出す力を生み出し、ジャンプやランニングの際に力強い蹴り出しを可能にします。

- ヒラメ筋 (Soleus): ヒラメ筋も足関節の底屈に関与しますが、膝が屈曲している状態でも効果的に作用します。ヒラメ筋は腓腹筋よりも持久力が高く、立位時や歩行時の足関節の安定化に寄与します。特に、足部を安定させるために重要な役割を果たします。

2. 膝への作用

- 腓腹筋: 腓腹筋は大腿骨の下部から起始し、踵骨まで伸びているため、膝関節の屈曲にも関与します。膝を屈曲させる際に活動し、特に走行や跳躍時の膝の安定性をサポートします。

- ヒラメ筋: ヒラメ筋は腓腹筋の下層に位置し、脛骨から起始するため、膝関節には直接作用しません。しかし、足関節の底屈に寄与することで、膝の安定性を間接的にサポートします。

3. 股関節への作用

- 腓腹筋: 腓腹筋は直接的に股関節に作用しませんが、膝を屈曲させる際には股関節の動きと連動するため、特に運動時に股関節の位置や動きに影響を与えることがあります。

- ヒラメ筋: ヒラメ筋も股関節には直接作用しませんが、足関節の安定性を保つことで、股関節や体幹の安定性にも寄与します。

4. 体幹との関係性

- 腓腹筋: 腓腹筋は強力な蹴り出しやジャンプ時に体幹の動きと連動し、体全体の推進力を生み出します。これにより、体幹の前後のバランスにも影響を与えます。

- ヒラメ筋: ヒラメ筋は、長時間の立位や歩行時に足関節を安定させるため、体幹の前後のバランス維持に重要な役割を果たします。これにより、長時間の静止姿勢でも体幹の安定を保つことができます。

5. 機能解剖

- 腓腹筋: 腓腹筋は大腿骨の外側顆および内側顆から起始し、踵骨のアキレス腱に付着します。二関節筋として、膝関節と足関節に作用します。

- ヒラメ筋: ヒラメ筋は脛骨と腓骨の後面から起始し、腓腹筋とともにアキレス腱に付着します。単関節筋であり、主に足関節の底屈に関与します。

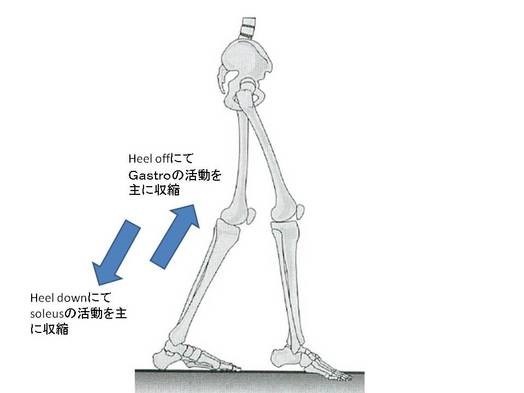

6. 歩行における役割の違い

- 腓腹筋: 腓腹筋は、歩行の推進力を生み出す際に重要です。特に、歩行の後期において足関節を強く底屈させることで、前方への推進力を生み出します。

- ヒラメ筋: ヒラメ筋は、歩行の中で足関節の安定性を保ち、特に静止姿勢や歩行の初期段階において、足部の安定を確保します。持久力が高いため、長時間の歩行でも安定性を維持する役割を果たします。

臨床における治療場面の話

ヒラメ筋の方が深部筋なので筋紡錘が豊富ですし、筋が硬くなりやすいのも事実です。

患者さんによりますが、最初は腓腹筋の起始や内側と外側の分離を促しつつ、重力活動の中でヒラメ筋の求心性、遠心性コントロールを促すことが多いかもしれません。

膝関節屈曲位ではヒラメ筋が足関節底屈に大きく作用するのに対して、膝伸展位では腓腹筋が大きく底屈に作用するようです。

これは治療姿位で考慮すべきポイントの1つになるかもしれませんね。これを基にした治療動画を挙げています。参考にしてみてください(画像をクリック⬇︎⬇︎)

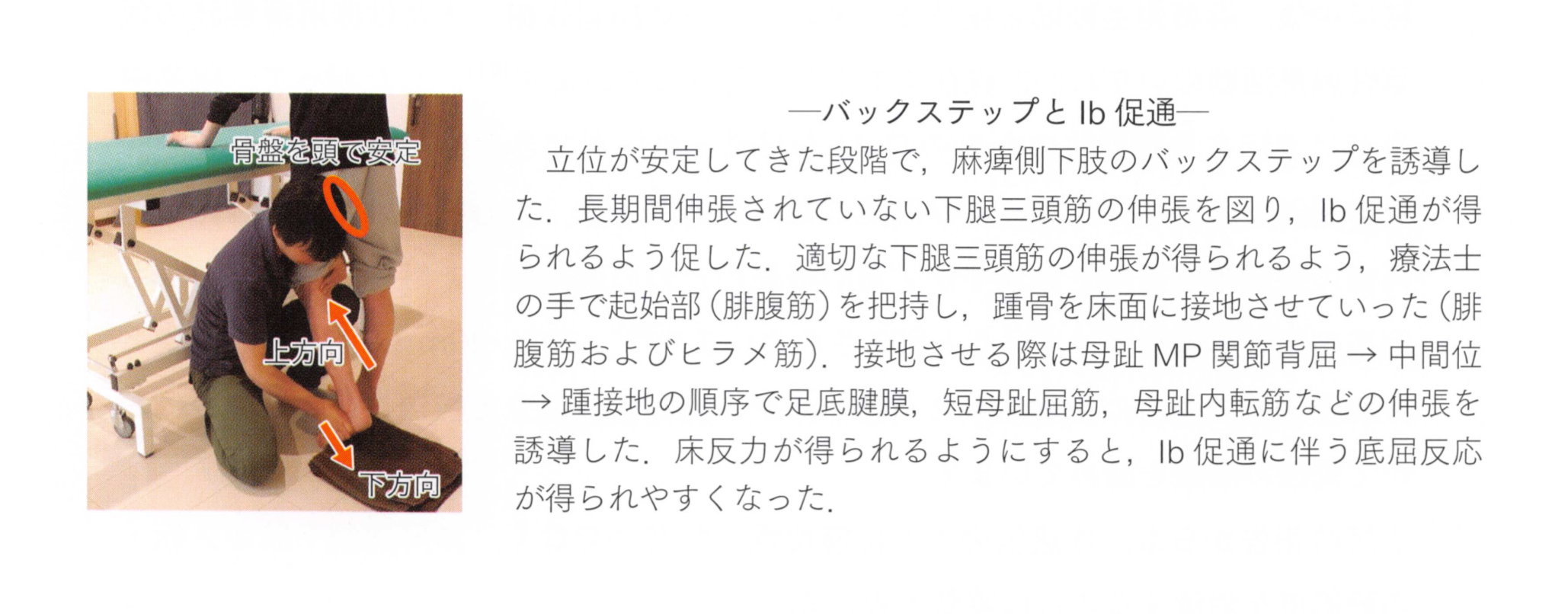

実技紹介:歩行 バックステップ肢位〜つま先離れ

図:脳卒中の動作分析 著 金子唯史

①まずは麻痺側下肢を後方ステップポジションへ。

②足尖と下腿三頭筋にkey pointを置き、足関節背屈、膝の屈曲→伸展、股関節伸展を組み合わせheel downさせる。

ポイント1:このときQuadがonになるよう下腿三頭筋のkey poinをheelに持ち替え、足尖のkeypointをQuadへ。back kneeにならないように!!)

ポイント2:Quadがonの状況でのheel downはsoleusの活動(おそらく遠心性の)を強調。 これによりstep positionになる。腓腹筋とヒラメ筋の両者が伸張されているかが重要と思われます。

*腓腹筋のみの伸張によるバックステップの場合、一見アキレス腱が伸びていますが、膝蓋骨が前下方に落ちて距腿関節の過剰背屈が強調された姿位になっている可能性があるので注意が必要です。踵骨がより引き出されるヒラメ筋の伸張が重要です。

③次にheel offへ

ポイント1:gastroを収縮を強調。足関節の底屈、gastroが起始部に求心性に働きながら膝の屈曲が生じるよう促し、骨盤は中間位のまま膝関節ができるだけ水平位を保ち、heel down ,quad on、toe 遠心的にゆるみながら降りる。

ポイント2:heel down(踵を床面へ)でsoleus、heel up(踵を床から離す)でgastroをという風に分けたりします。どちらも足関節の底屈に作用します。

腓腹筋がニ関節筋として機能しているか

gastroは起始部(特に内側)がlow toneでon(収縮位)にならない片麻痺患者さんが多く、二関節筋としての起始と停止のコンパートメントの役割が不十分な場合、hip strategyをとりやすい傾向があります。

一方soleusはshortnessになり、ちゃんとした底屈と使っているというよりは、膝の屈曲や股関節の屈曲で代償している患者さんが多いように思えます。

heel downはgastroの遠心性収縮も促せそうに思えますが、より踵の知覚を促すにはやはりsoleusなのでしょうか?

clinical massageでみると、soleusの方が踵骨に近い部分で赤筋線維が多いように見え、筋紡錘が豊富であると考えられます。腓腹筋はTypeⅠ線維とTypeⅡ 線維の含有比率はほぼ 50%:50%であり、SOLではTypeⅠ線維が90%と圧倒的に多いと報告されています。

つまり姿勢筋に重要であり踵の知覚では重要な筋になりますね。

soleusの伸張→背側脊髄小脳路→前庭核→下行性前庭脊髄路→下肢の伸展→安定した支持性が大切です。(イメージがつきづらい方も多いと思いますので、下記に解説を載せておきますね。)

安定した立位のためのヒラメ筋と神経機構

安定した立位支持における筋肉や神経の連携は非常に複雑で、以下の流れに沿って進行します。

1. ヒラメ筋の伸張

- 筋紡錘による感覚入力: Soleusが伸張されると、筋紡錘が感知し、その情報が感覚神経を通じて脊髄へ送られます。筋紡錘は、筋肉の長さの変化を検出する感覚受容器であり、筋の伸張に応じて活動を開始します。

2. 背側脊髄小脳路

- 感覚情報の伝達: 筋紡錘からの情報は、脊髄後角を通り、背側脊髄小脳路(dorsal spinocerebellar tract)を経由して小脳へ送られます。この路は、下肢からの深部感覚情報を小脳に伝える役割を果たし、姿勢や運動の調整に重要です。

- 小脳での処理: 小脳では、受け取った感覚情報が処理され、姿勢や運動のフィードバックループが形成されます。これにより、適切な姿勢調整が可能になります。

3. 前庭核

- 姿勢調整と平衡感覚: 小脳で処理された情報は、前庭系に関与する前庭核へ送られます。前庭核は、内耳からの平衡感覚情報を統合し、姿勢調整に関与する重要な中枢です。

- 前庭脊髄路への出力: 前庭核からは下行性の前庭脊髄路(vestibulospinal tract)が発せられ、脊髄前角にある運動ニューロンを刺激します。これにより、姿勢調整に必要な筋肉の活動が引き起こされます。

4. 下行性前庭脊髄路

- 姿勢制御の実行: 前庭核からの指令は、前庭脊髄路を通じて下肢の伸展筋(特に大腿四頭筋やヒラメ筋)に伝えられます。これにより、足関節の底屈や膝関節の伸展が促進されます。

- 下肢の伸展: 下肢の伸展筋が活性化されることで、立位姿勢が安定します。このプロセスは、重心が足部の上にしっかりと保持されるようにするためのものです。

5. 安定した支持性

- 姿勢の安定化: 最終的に、足関節の底屈や膝関節の伸展が安定した支持性を提供し、立位姿勢が維持されます。これは、姿勢のフィードバックメカニズムによって細かく調整され、重心が身体の中心に保たれることで達成されます。

- フィードバックループの持続: この一連のプロセスは常にリアルタイムで行われ、必要に応じて調整が繰り返されます。例えば、重心が前方に移動した場合、Soleusが再び伸張され、姿勢を再調整するための新たなフィードバックが開始されます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)