【2024年版】歩行中の転倒を防ぐ!脳卒中後の足関節戦略と伸張反射の重要性

論文を読む前に

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・歩行中に人や物とぶつかり転倒してしまう方がいるため、外乱とバランスの関係について調べたいと思った。脳卒中後は股関節戦略に依存しやすい印象があり、足関節戦略の重要性を認識しているが、どのような筋活動があり、伸張反射との関係性は知らない部分も多かったため調べることとした。

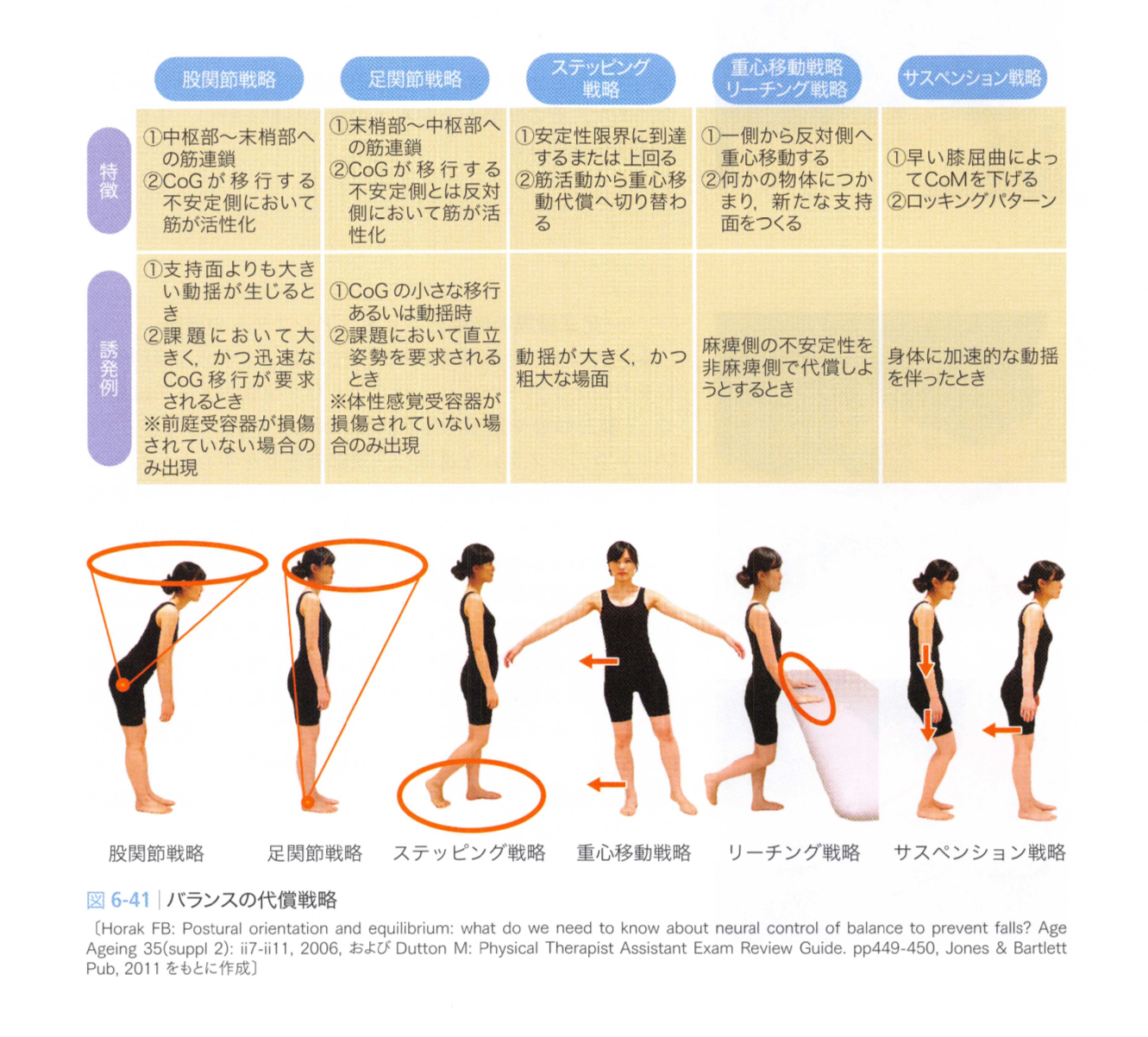

ここでは、論文を読む前に、脳卒中後のリハビリで重要な足関節戦略についておさらいしていきましょう。この戦略は、立位バランスの制御において非常に重要です。特に、脳卒中患者における筋活動と伸張反射の関係について理解しておくことが大切です。

1. 足関節戦略とは

足関節戦略は、バランスを保つために足首の筋肉を使って体を安定させる方法です。特に、静止立位や軽微な動揺が生じた際に、ふくらはぎの筋肉(特に腓腹筋とヒラメ筋)が主に関与します。これらの筋肉が伸展または収縮することで、体の前後方向の揺れを制御します。

図:足関節戦略とその他のバランスの代償戦略の解説 「脳卒中の動作分析」著 金子唯史 より

2. 筋活動とその役割

腓腹筋とヒラメ筋:

- 腓腹筋は主に足関節の底屈を引き起こし、前方に体が揺れた時に後ろに戻す役割を果たします。

- ヒラメ筋は腓腹筋と共に働き、より持続的な支持を提供します。特に静止立位時に重要で、バランスを保つための微調整を行います。

筋活動の調整:

脳卒中後、これらの筋肉の協調的な働きが損なわれることが多いです。これは、脳卒中による中枢神経系の損傷が、筋肉への適切な指令伝達を阻害するためです。

3. 伸張反射とその関係

伸張反射は、筋肉が急激に伸ばされたときに起こる反射的な収縮です。脳卒中患者では、伸張反射が過剰に起こりやすく、これがバランス制御をさらに難しくします。

例えば、足首が予期せず急激に背屈された場合、腓腹筋が過度に収縮し、体を後方に引っ張りすぎることがあります。この過剰な反応は、バランスを取るどころか、不安定性を増す結果となります。

4. 脳卒中患者におけるリハビリのポイント

感覚フィードバックの強化:

感覚入力を強化することで、脳が足関節戦略を適切に使用できるようになります。例えば、バランスマットや不安定な表面でのトレーニングは、感覚フィードバックを刺激し、足関節の反応を改善します。

伸張反射の抑制:

過剰な伸張反射を抑えるためには、リラックスした状態でのストレッチや、ボトックス注射などが考慮されることがあります。また、筋力トレーニングを通じて、筋肉の制御を向上させることも重要です。

足関節戦略は脳卒中患者のバランス回復において極めて重要です。腓腹筋やヒラメ筋の協調的な活動を促進し、過剰な伸張反射を抑えるためのリハビリが不可欠です。これらの知識を活用し、患者さんのバランス能力を効果的に向上させていきましょう。

論文内容

カテゴリー

脳科学,姿勢制御

タイトル

立位時の足関節底背屈筋群における伸張反射の時間的・空間的予測の影響 The effects of temporal and spatial predictions on stretch reflex of ankle flexor and extensor muscles while standing?PubMedへ Fujio K et al:PLoS One.2016 Jul 6;11(7)

内 容

概 要

●外乱に対する姿勢反応は日常の転倒予防における重要な要素である

●一旦バランスが崩れると,40-100ms以内に伸張反射とそれに続く反応が生じることが知られている

●足関節底背屈筋の伸張反射は,動揺後の潜時によって短潜時応答(SLR),中潜時応答(MLR),長潜時応答(LLR)の3つに分類されることが知られている

●動揺の予測可能性は,反射の準備状態が影響する一つである.それは立位においてはどの情報を前もって予測できるかということに基づいている.例として,伸張されていない前脛骨筋におけるLLRの大きさは,動揺の大きさが予測できることにより調整される.予測されないときは,大きい動揺に対応するよう調整されている.

目 的

●立位中の外乱に対する時間的・空間的予測が足関節底背屈筋群の伸張反射応答に影響を及ぼすか,検討することを本研究の目的とした

方 法

●既往のない健常男性12名(平均±標準偏差:25.8±3.8歳)を対象

●簡易実験装置(セノー株式会社製)を用いた.装置は静止立位及び臥位にて足関節を軸として任意に急速な回転を誘発できるプレートであり,足関節を底背屈方向に動かすことができる.その速度は200°/秒であり,10°ずつ角度が設定できる

●実験条件は外乱に関する情報なし(No Cue),タイミング情報あり(TIM),方向情報あり(DIR),タイミングおよび方向情報あり(TIM/DIR)の4条件とした.タイミング情報は外乱の1秒前にビープ音を鳴らし,方向情報は試行から静止立位を取り直した際に口頭で与えた

●実験1:12名の被験者に壁面から2m手前で転倒防止柵の間で静止立位を保持させ,一点を注視させた.外乱が生じても,なるべく直立立位を保つよう指示した

●実験2:12名中6名は臥位でも同様の実験を行い,実験1の結果が姿勢特異性によるものか判定した

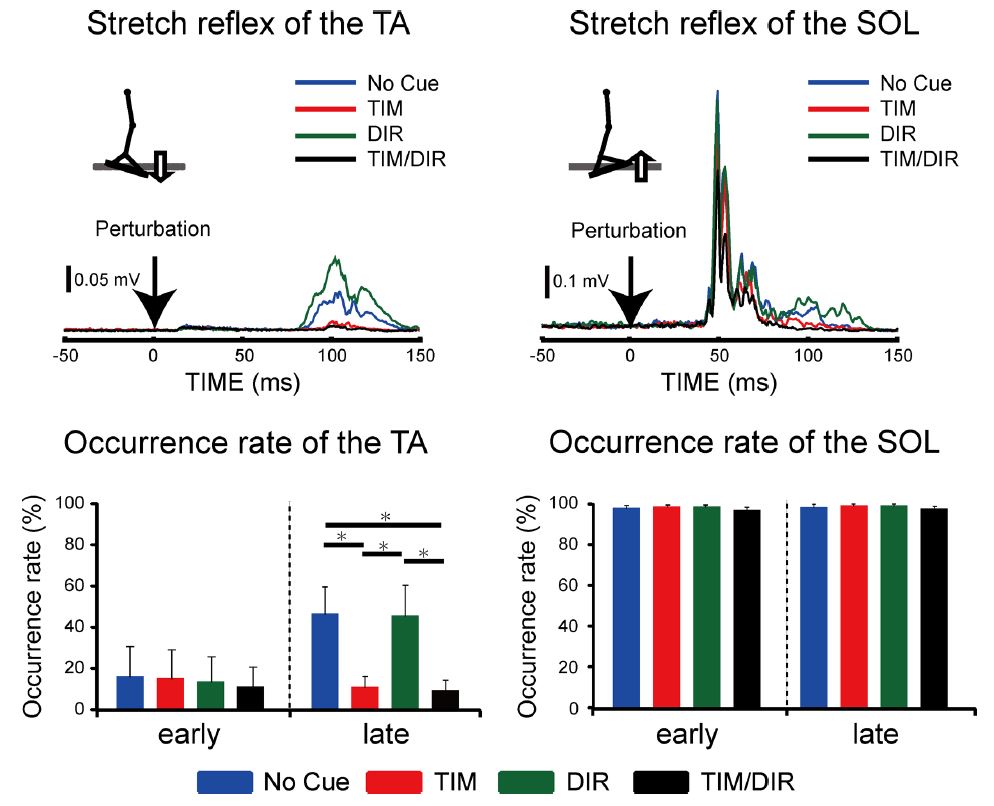

●筋電図記録:両側の前脛骨筋およびヒラメ筋に表面筋電図を装着した.伸張反射の応答について,先行研究ではSLR,MLR,LLRの3つに分類されているが,本研究では短潜時応答,長潜時応答の2つに分類した

●キネマティクス:三次元動作解析装置を用いて,外乱前の立位姿勢が適切かどうかを確認した

●統計解析:積分解析したiEMGを一元配置分散分析および多重比較法としてBonferroni法を用いて処理した.また,付随した筋活動,関節角度,角変化率,プレート速度についても一元配置分散分析にて処理し,伸張反射応答に影響があるか調べた

結 果

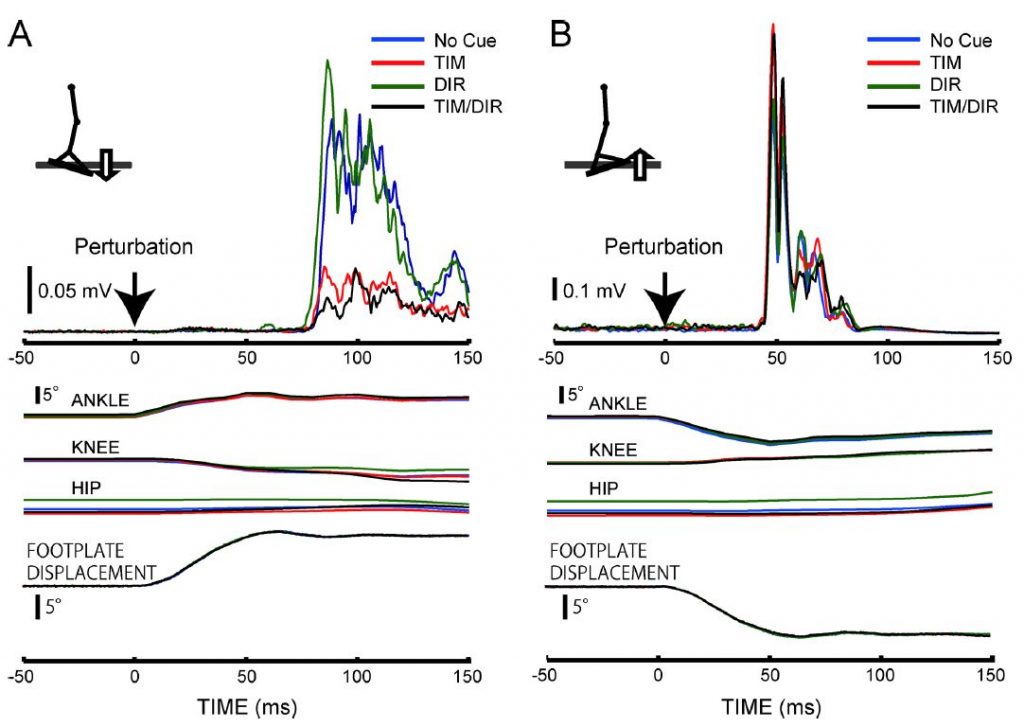

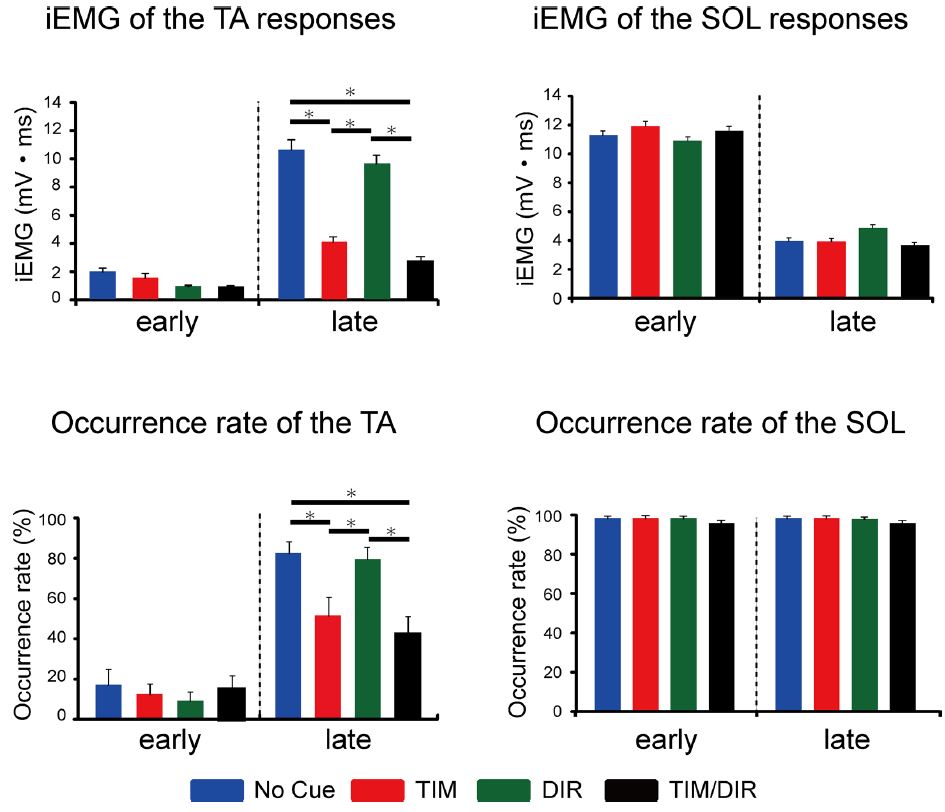

Fig2:立位中の時間的,空間的予測の伸張反射への影響:前脛骨筋の長潜時応答にて,TIMおよびTIM/DIR条件において有意な振幅の低下が見られた.一方,ヒラメ筋においては条件間における優位な差は見られなかった.また,短潜時応答での差は見られなかった.

Fig3:全体を通して,空間的予測は伸張反射への影響は見られなかった.

Fig3:立位と臥位における伸張反射予測の違い:先行研究では,臥位では筋の伸張反射において振幅及び発生率とも大きく減少することが報告されている.実際,前脛骨筋の長潜時応答は臥位で大きく減少したが,他の統計学的な変化はなかった.ヒラメ筋においても,立位-臥位間での変化はなかった.

Fujio K et al:2016?PDFへ

考 察

●本研究から次のことが明らかになりました。まず、①伸張反射応答は時間的予測に大きく影響されること、②前脛骨筋とヒラメ筋では同じ予測であっても影響が異なること、そして③この予測の影響は姿勢によるものではないという点です。特に、前脛骨筋の伸張反射は準備状態に左右されやすく、長潜時応答は大脳皮質を経由する反射(transcortical reflex)として、運動の企画やそれに伴う姿勢制御の影響を受けやすいと考えられます

●ヒラメ筋は、前脛骨筋に比べて予測的な情報の影響を受けにくく、主にIa線維を経由した脊髄反射が関与していると考えられます。このように、同じ伸張反射であっても、前脛骨筋とヒラメ筋では異なる神経的な基盤を持っていると考えられます。不安定な状況でより強く活動する前脛骨筋の機能的特性が背景にあり、両者の間で時間的予測の効果に違いが見られたものと考えられます。

明日への臨床アイデア

中枢神経疾患での反射制御

伸張反射が過剰な場合、時間予測的な情報を提供し、外乱に対する予測と姿勢制御の戦略を十分に計画させた後に外乱刺激を加えることで、過剰な反射を随意的に制御できる可能性が示唆されています。

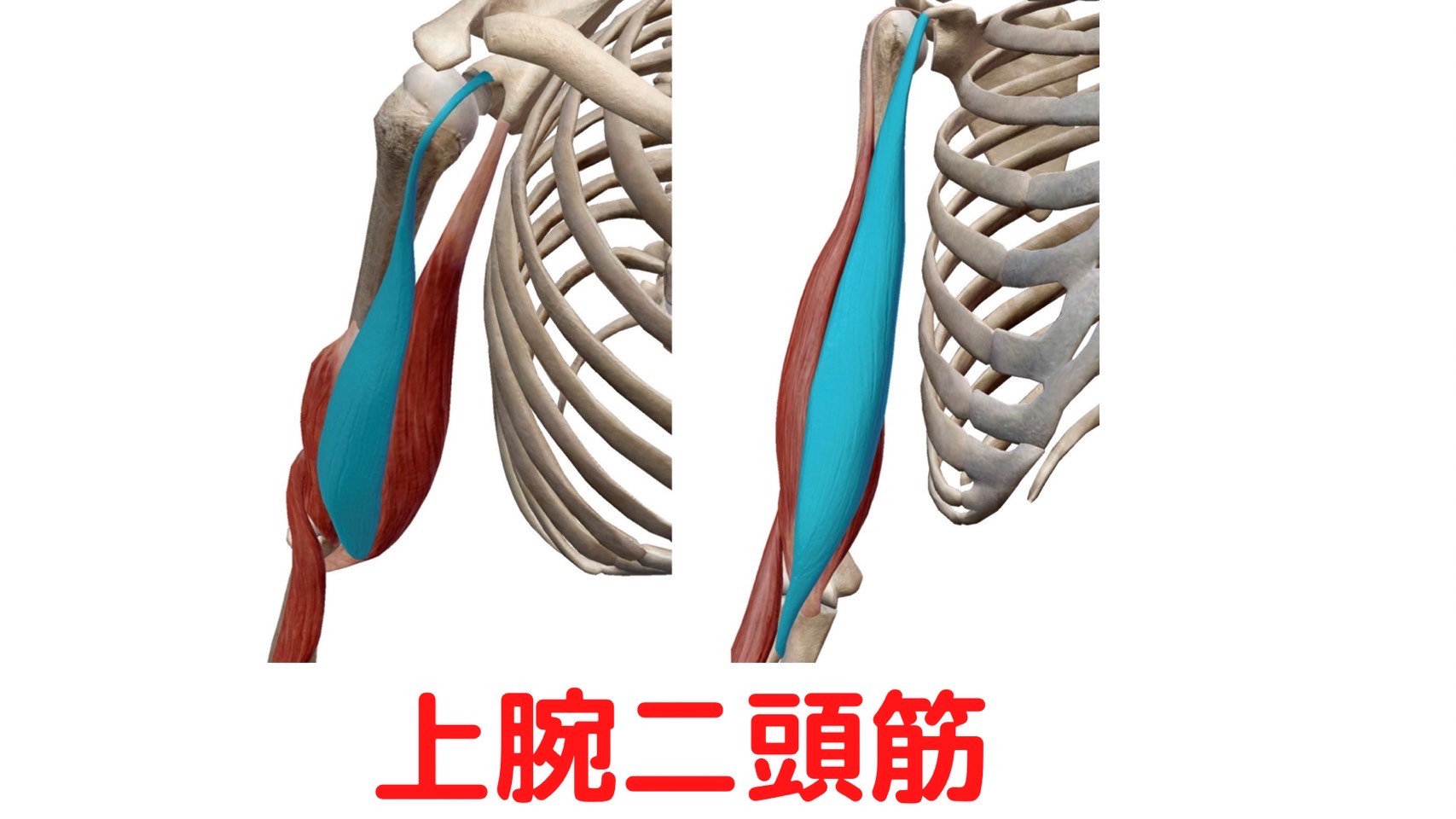

立位姿勢制御のモデル

立位姿勢の制御には、足関節を支点とし、重心が上方にある「逆振り子モデル(inverted pendulum model)」が用いられます(長谷 2006)。このモデルでは、重心(COM)は足関節軸の約30~50mm前方にあり、足関節には常に背屈モーメントが作用しています。この適度な緊張が、重心の変化に応じた脊髄反射による迅速な姿勢制御を可能にしていると考えられます。

前脛骨筋と姿勢制御

一方、前脛骨筋は、大脳皮質による予測的な要素を統合したプログラムの影響を受けやすいため、物理的な緊張よりも随意的な制御が効果的に作用する状態が求められます。立位時に背面筋がやや優位な適切な姿勢トーンを維持することで、足関節の底背屈筋群の機能が効果的に発揮されると考えられます。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

論文サマリー 一覧はこちら 脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)