第7頚髄損傷(C7) リハビリテーションについて / 評価・治療は?脊髄損傷のリハビリ

第7頚髄の概要

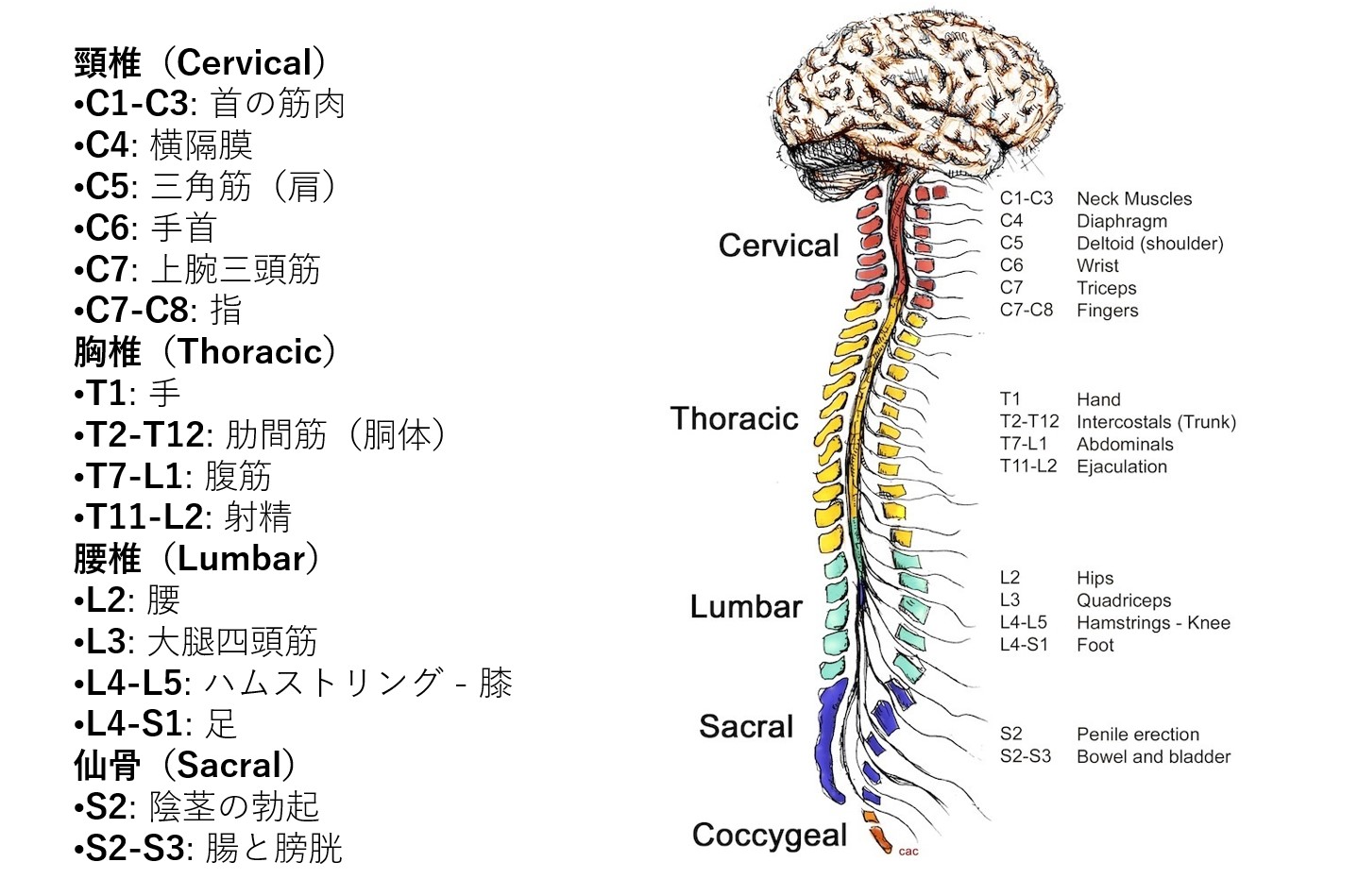

脊髄は中枢神経系の主要な部分であり、脳と体の残りの部分の間で信号を伝達する神経で構成されています。それは異なるセクションに分けられており、頸椎または首の領域が最上部になります。頸椎は7つの椎骨で構成されており、C1からC7までラベルが付けられています。C7は最も下部に位置しています。

第7頸椎、またはC7、または突出した椎骨は、私たちの脊髄健康と日常の機能において重要な役割を果たしています。その位置のため、脊髄の最も頻繁に傷つけられる部分の1つです。

解剖学的に、C7は大きく突出した棘突起が特徴で、首の基部で容易に感じることができます。それは胸椎と接しています。C7椎骨は頭の重さを支え、その動きを支援し、それを通る脊髄と関連神経を保護します。

具体的には、C7神経根は、脊椎柱近くのC7椎骨の近くで出口すると、体の感覚と運動の機能を制御します。それは上腕三頭筋(腕の後ろの大きな筋肉)を制御し、腕と手の器用さを可能にします。また、中指や前腕と手の領域への感覚を提供します。

さらに、それは頸部神経の複雑なネットワークの一部であり、頸部神経叢と腕神経叢に寄与します。前者は首の筋肉と皮膚を供給し、後者は肩、腕、手を制御し、上肢機能に大いに寄与します。

分かりやすい頚髄損傷動画解説

第7頚髄が支配する筋肉と機能障害

以下は、第7頚髄(C7)が支配する主要な筋肉と、それに関連する機能障害の表です。

| 筋肉名 | 機能 | 損傷による機能障害 |

|---|---|---|

| 上腕三頭筋 | 肘の伸展 | 肘を伸ばす動作が難しくなる |

| 指伸筋群 | 指の伸展 | 指を伸ばす動作が難しくなる |

| 手首伸筋群 | 手首の伸展 | 手首を伸ばす動作が難しくなる |

第7頚髄(C7)損傷による主な機能障害

- 肘の伸展: 上腕三頭筋が影響を受けるため、肘を伸ばすことが難しくなります。

- 指の伸展: 指伸筋群が影響を受け、指を伸ばすことが難しくなります。

- 手首の伸展: 手首伸筋群が影響を受け、手首を伸ばすことが難しくなります。

これらの機能障害は、日常生活のさまざまな動作に影響を及ぼし、食事、着替え、個人的な衛生活動などの基本的なタスクの遂行が困難になる可能性があります。

第7頚髄損傷の影響と原因

第7頚椎(C7)への損傷は、身体の機能に深刻な影響を及ぼす可能性があります。損傷の程度や具体的な位置によりますが、効果は軽度の運動と感覚の中断から、損傷箇所以下の完全な麻痺に至るまで範囲が広がります。

即時および長期的な影響

C7が直接損傷を受けると、患者は強烈な初期のショック、いわゆる脊髄ショックを経験する可能性があります。これは、損傷箇所以下の反射の消失、筋力の低下、および排尿または排便の制御の潜在的な喪失を特徴とします。

C7損傷の長期的な影響は、しばしば脊髄が完全に損傷されたか不完全に損傷されたかによります。完全な損傷では、損傷箇所以下の機能がありません – 感覚も自発的な動きもありません。不完全な損傷では、損傷箇所以下に一部の機能があります – 人は一方の肢を他方より動かすことができ、体の部分を感じることができ、または排尿や排便の機能の一部を制御することができます。

C7損傷による運動および感覚の影響は広範で、患者は腕を伸ばすことや手の動きを制御することに困難を感じることがあります。なぜなら、C7椎骨は主に上腕三頭筋と指伸展筋に影響を与えるからです。感覚の変化、例えば無感覚やピリピリ感は、肩から指先にかけて、特に中指に影響を及ぼすことがあります。

自律神経の影響には、血圧の変化、体温調節の困難、排尿と排便の制御の中断が含まれる可能性があります。慢性疼痛も一般的な問題であり、性機能障害もあります。

一般的な原因

C7の損傷は、様々な原因から引き起こされる可能性がありますが、最も一般的なのは自動車事故、高所からの転落、スポーツによる負傷などの外傷的な事象です。非外傷性の原因には、癌、関節炎、または椎間板変性疾患のような脊髄の健康を損なう疾患が含まれる可能性があります。

第7頚髄損傷の臨床症状

患者がC7脊髄損傷を呈した場合、理学療法士や作業療法士は、さまざまな臨床症状や徴候を目にすることが予想されます。具体的な症状は損傷の程度に よって異なりますが、いくつかの一般的なパターンが臨床家の指針となります。

| 臨床的症状 | 詳細説明 |

|---|---|

| 上肢の麻痺 | C7損傷では特に上腕三頭筋や指の伸筋が影響を受け、腕の伸ばす動作や手を開く動作に大きな影響が出ます。これは、食事、着替え、個人的な衛生活動などの日常生活に影響を及ぼします。 |

| 感覚の鈍化と器用さの低下 | 感覚の変化はC7損傷で一般的で、患者は中指や前腕、手の部分などで感覚の鈍化、チクチク感、感覚の低下を報告することがあります。細かい運動技能を必要とするタスク、例えば筆記、タイピング、ボタンの留めるなどに困難を引き起こす可能性があります。 |

| 排便や排尿の制御の変化 | C7損傷の自律神経への影響により、排便と排尿の制御の変化が起こることもあります。これは尿失禁や尿閉として現れ、患者の日常生活に大きな影響を及ぼし、排便と排尿の管理プログラムの導入を必要とする可能性があります。 |

| 日常生活と生活の質への影響 | これらの変化は患者の日常生活と生活の質に深刻に影響を及ぼす可能性があります。運動能力の低下は、自立した生活を困難にし、住環境の改造を必要とすることもあります。また、慢性疼痛や医療ケアの必要性、雇用の中断などが患者や介護者に大きな負担となり得ます。 |

検査方法

画像検査

画像技術は脊髄と周囲の構造の視覚的な表現を提供し、診断を確認し、損傷の程度を決定するのに役立ちます。

・X線: 脊椎のX線は、椎骨の整列を基本的に描くことができ、明らかな骨折や脱臼を特定することができます。これは迅速で非侵襲的な方法ですが、脊髄のような軟部組織の詳細な画像は提供しません。

・コンピュータ断層撮影(CT)スキャン: CTスキャンは、脊椎構造のより詳細なビューを提供します。X線では明らかでない骨折や脱臼を明らかにし、脊髄を圧迫している可能性のある脊髄管の狭窄や閉塞も特定できます。

・磁気共鳴画像法(MRI): MRIは、脊髄、椎間板、周囲の神経を含む軟部組織構造を評価するための最良の画像技術です。腫れ、出血、ヘルニアの椎間板、またはこれらの構造への他の損傷があるかどうかを示すことができます。

電気生理学的検査

場合によっては、損傷が神経機能に及ぼす影響を評価するために、神経伝導研究や筋電図などの電気生理学的検査が必要になることがあります。これらは、神経または筋肉の損傷を検出し、時間の経過とともに損傷の進行をモニターするのに役立ちます。

臨床評価

C7脊髄損傷を疑われる場合の臨床評価は、患者の詳細な医療履歴の確認、現在の症状の評価、そして損傷の状況から始まります。

・医療履歴:これには、患者の脊髄の健康または全体的な健康状態に影響を及ぼす可能性がある以前の健康問題、手術、および以前の怪我が含まれます。医療提供者は、回復時間と治療オプションに影響を及ぼす可能性がある喫煙やアルコール摂取のような生活習慣についても尋ねるかもしれません。

・症状の評価:次に、医療提供者は患者が報告する症状を評価します。これには、疼痛、感覚変化(しびれやピリピリ感)、運動機能の変化、および排尿や排便の制御の変化などの自律神経症状が含まれる場合があります。

・身体検査:身体検査では、打撲や腫れなどの外傷の兆候を特定し、詳細な神経学的評価を行うことに重点を置きます。この検査では、麻痺の証拠、反射の変化、感覚の喪失または変化をチェックします。

具体的には、神経学的評価では、通常次の手順が実行されます。

・運動検査:医療提供者は、手動筋力テストを使用して筋力を評価します。特に上肢に重点を置きます。この目的のために、米国脊髄損傷協会(ASIA)障害尺度が使用される場合があります。上腕三頭筋(肘の伸展)や指の伸展を制御する筋肉群など、C7脊髄レベルに関連する筋肉群が主に注目されます。

・感覚検査:医療提供者は、C7レベルに関連する特定の皮膚感覚領域での軽い触感と鋭鈍の判別能力を評価します。これは、綿棒(軽いタッチのため)や安全ピン、またはニューロチップ(鋭鈍の判別のため)のような一般的な道具を使って行われます。

・反射テスト:反射は反射ハンマーを使ってテストされます。これには、上腕三頭筋反射(C7神経根)、上腕二頭筋反射(C5-C6神経根)、および上腕二頭筋反射(C5神経根)が含まれます。

・協調テスト:患者の症状によっては、指先-鼻や迅速な交互手動運動などの微細な運動技能を評価する協調テストも行われる可能性があります。

これらの評価により、患者の神経機能や脊髄損傷の可能性がある位置と程度についての詳細な全体像を提供します。

治療方法

C7脊髄損傷の治療は、複雑な多専門的なプロセスであり、通常は医学的、外科的、リハビリテーション戦略の組み合わせが用いられます。

・初期安定化:脊髄損傷後の最初の優先事項は、患者が安定していることを確認することです。これには呼吸と循環をサポートする措置、さらなる損傷を防ぐための脊椎の固定などが含まれます。

・薬物療法:安定化後、患者にはメチルプレドニゾロンなどのコルチコステロイドが投与される場合があります。これらの薬物は脊髄周辺の炎症と腫れを減らし、損傷を限定する可能性があります。しかし、コルチコステロイドの使用は議論の余地があり、その使用は治療者の判断とケースの具体的な状況に基づいているべきです。

・手術:患者が安定したら、外科的介入を考慮することがあります。手術の主な目的は、脊髄を減圧し、脊椎を安定化することです。減圧は、骨片やヘルニアのあるディスクなど、脊髄を圧迫している物体や組織を除去することを含みます。脊椎の安定化は、多くの場合、金属製のロッド、ネジ、またはプレートを使用して脊椎にサポートと整列を提供します。

・リハビリテーション:初期の医学的、外科的介入の後、長期的な治療は主にリハビリテーションに焦点を当てています。物理療法と作業療法は、このプロセスで重要な役割を果たし、患者の筋力、運動能力、日常生活活動の自立性を向上させることを目指します。

・合併症の管理:脊髄損傷は、痛み、膀胱と腸の機能不全、呼吸問題などの一連の合併症を引き起こす可能性があります。これらの問題を管理するための対策が必要です。

・痛み管理:慢性的な痛みは脊髄損傷患者にとって一般的な問題で、これはNSAID(非ステロイド性抗炎症薬)、神経痛薬、抗うつ薬、抗てんかん薬などの薬物療法によって管理されることが多いです。必要に応じて、理学療法、行動療法、および代替療法(例えば、鍼治療やマッサージ)も用いられます。

・膀胱と腸の管理:脊髄損傷はしばしば膀胱と腸の制御に影響を与え、これに対する戦略は患者により異なります。例えば、いくつかの人々はタイミングスケジュールに基づく排尿(計画的な時刻に排尿すること)、カテーテルを使用するか、または他の補助技術を利用することができます。便秘や排便不全の管理には食事の調整、運動、薬物療法、または排便プログラム(定期的な排便を促進するためのスケジュール)が含まれる場合があります。

・呼吸管理:特に高位の脊髄損傷では、呼吸筋の弱さが生じ、これに対する対策が必要となることがあります。これは呼吸訓練、呼吸器具の使用(必要な場合)、または呼吸器感染の予防によって行われます。

リハビリテーション

第7頚髄損傷(C7損傷)のリハビリテーション

C7損傷は、肘や指の動きに重大な影響を及ぼす可能性があるため、リハビリテーションは多岐にわたるアプローチが必要です。以下に、具体的なリハビリテーションの方法を挙げます。

1. 理学療法(PT)

- 関節可動域訓練: 関節の柔軟性を維持するために、受動的および能動的な関節可動域訓練を行います。関節の硬直や拘縮を防ぐのに役立ちます。

- 筋力強化訓練: 上腕三頭筋、指伸筋群、手首伸筋群などの残存筋力を強化するためのエクササイズを行います。

- バランスと姿勢訓練: 座位や立位のバランスを改善し、姿勢を正すための訓練を行います。

- 電気刺激(FES): 機能的電気刺激を使用して筋肉を収縮させ、筋力を強化します。

2. 作業療法(OT)

- 日常生活活動訓練(ADL訓練): 食事、着替え、個人的な衛生などの日常生活活動を行うための訓練を行います。適応具や補助具の使用を教え、自立を促します。

- 上肢機能訓練: 上肢の残存機能を最大限に活用するための訓練を行います。手指の微細運動技能を向上させるための練習を行います。

- 適応戦略の指導: 患者が日常生活をより効率的に行うための適応戦略や工夫を指導します。たとえば、電動車椅子や環境制御装置の使用方法などです。

3. 言語療法(ST)

- コミュニケーション訓練: 話すことが困難な場合、代替コミュニケーション手段(AAC)を使用する方法を教えます。これには、文字盤、電子機器、視線追跡デバイスなどが含まれます。

- 嚥下訓練: 嚥下機能が低下している場合、嚥下訓練を行い、誤嚥を防ぎます。

4. 補助具の利用

- 電動車椅子: 自力での移動が難しい場合、電動車椅子を使用して移動を補助します。

- 環境制御装置: 家電製品や照明などを操作するための環境制御装置を使用します。これにより、患者の自立性が向上します。

- スプリントや装具: 手や腕の機能を補助するためのスプリントや装具を使用します。

5. 痛み管理

- 薬物療法: NSAIDs、神経痛薬、抗うつ薬、抗てんかん薬などの薬物を使用して痛みを管理します。

- 非薬物療法: 理学療法、行動療法、鍼治療、マッサージなどの非薬物療法を併用します。

リハビリテーションの進行

リハビリテーションは患者ごとにカスタマイズされるべきです。リハビリチームは、患者の状態、目標、および生活環境に基づいてプランを調整します。定期的な評価とフィードバックに基づいて、リハビリ計画を見直し、最適化していくことが重要です。

具体的なリハビリテーション方法

理学療法の具体例

- 肘の伸展訓練: 上腕三頭筋を強化するためのエクササイズ。軽い抵抗を使用して肘を伸ばす練習。

- 指の伸展訓練: 指伸筋群を強化するためのエクササイズ。抵抗バンドを使用して指を伸ばす動作を繰り返す。

作業療法の具体例

- 日常生活活動訓練: 食事を自立して行うための訓練。適応具(特別なスプーンやフォーク)を使用して食事をする練習。

- 手の微細運動訓練: ボタンの留め外しやジッパーの操作など、細かい運動技能を向上させるための訓練。

補助具の利用の具体例

- 電動車椅子の使用: 移動が困難な場合、電動車椅子を使用して自立した移動をサポート。

- 環境制御装置の使用: 照明や家電製品を音声や視線で操作する装置を使用して、日常生活の自立性を向上。

まとめ

C7損傷のリハビリテーションは多面的なアプローチを必要とし、筋力と関節可動域の改善、日常生活の自立性の向上を目指します。患者の生活の質を最大限に向上させるために、継続的な支援と専門的なリハビリテーションが必要です。

STROKE LABの脊髄損傷者に対するリハビリ効果

治療方法の展望

脊髄損傷の新たな治療法についての研究は現在も進行中です。これらの治療法は、再生、リハビリテーション、二次的な合併症の予防といった、脊髄損傷がもたらす課題に対応することを目指しています。特に活発な研究が進められている分野をいくつか紹介します。

・幹細胞移植:幹細胞は異なる細胞タイプに発展する独特の能力を持つため、損傷した神経組織を再生するために利用できる可能性があります。脊髄損傷の状況下では、移植された幹細胞が新たな神経細胞やサポート細胞に分化し、損傷した脊髄を修復し、ある程度の機能を回復することを期待しています。この分野の研究は有望ですが、まだ実験段階であり、安全で効果的であることを確認するためには多くの課題が残っています。

・神経保護薬:神経保護薬は脊髄損傷後の二次的な損傷を防ぐことを目指します。初期の損傷後、生化学的および細胞レベルで一連の反応が起こり、さらなる神経組織の破壊が引き起こされるというプロセス、つまり二次損傷が進行します。神経保護薬により、このプロセスを中断し、損傷の深刻度を低減することができるかもしれません。現在、いくつかの有望な神経保護薬が研究およびテストの段階にあります。

これらの新興治療法には依然として大きな挑戦がありますが、医療界はこれらの可能性を追求し続けています。研究者たちはこの難題を解決するための新たな手法を模索し、患者にとってより良い結果を引き出す可能性のある治療法を追求しています。しかし、これらのアプローチが臨床的に効果的であると結論づけるためには、さらなる研究が必要とされています。

新人の陥りやすいミスは?

C7脊髄損傷の患者を担当する療法士として、新人が陥りがちないくつかの一般的な落とし穴があります。

・個々の違いを見落とす:各患者の傷害、治療への反応、回復の経過はそれぞれ異なります。新人療法士は「一律のアプローチ」を適用するという間違いを犯すかもしれませんが、治療計画は各個人の特定のニーズ、能力、目標に合わせて調整することが重要です。

・過度なプッシュ:患者が進歩を遂げるためには彼らに挑戦することが非常に重要ですが、強すぎると疲労、落胆、あるいはさらなる傷害を招くことがあります。患者を挑戦させることと無理な負担や危害を避けることの間でバランスを取ることが重要です。

・メンタルヘルスの軽視:脊髄損傷を持つ個人が不安やうつ病などのメンタルヘルスの問題に直面することは珍しくありません。新人療法士は物理的なリハビリに主に焦点を当て、これらの心理的な側面を扱う重要性を見落とす可能性があります。

・患者を目標設定に関与させない:共同で設定された目標は患者にとってより意義深い可能性があり、それにより治療プログラムへの意欲と順守が向上する可能性があります。患者を目標設定に関与させ、定期的にリハビリ目標を見直すことが重要です。

・補助装置の使用不足:補助技術は、C7脊髄損傷を持つ個人の自立と生活の質を大幅に向上させることができます。新人療法士は、これらのツールを十分に活用しない可能性があります。これは、知識不足や補助なしで機能を回復することに過度に焦点を当てるためかもしれません。

・コミュニケーションの欠如:新人療法士は時折、患者との明確なコミュニケーションを欠くかもしれません。しかし、患者の問題、懸念、希望を理解するためには、適切なコミュニケーションが必要です。また、他のリハビリテーションチームのメンバーや患者の家族とも定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。

・継続的な教育の欠如:理学療法や作業療法の分野は常に進化しています。新たな治療法や技術が絶えず登場するため、新人療法士は最新の研究に精通していることが重要です。

おすすめ記事⇒【2022年版】脊髄損傷の評価「ASIA」から感覚/運動/筋力を学ぶ!!脊損後の運動機能回復と脳の組織化

参考論文⇒”Spinal cord control of movement: implications for locomotor rehabilitation following spinal cord injury.” by Phys Ther. 2000 May;80(5):477-84.

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)