半球間抑制を正常化させるトレーニングとは??脳卒中/脳梗塞リハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー|神経系

タイトル|脳卒中後の運動機能の回復に基づくメカニズム

Mechanisms Underlying Recovery of Motor Function After Stroke| Mechanisms Underlying Recovery of Motor Function After Stroke Nick S. Ward, MD; Leonardo G. Cohen, MD←ダウンロードへ

論文内容

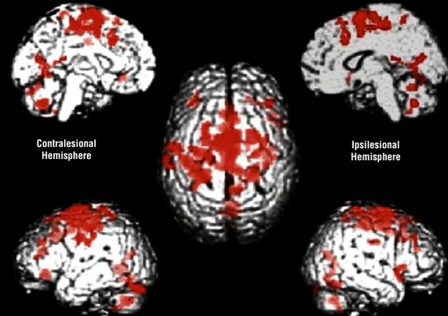

この論文では特に慢性期の脳卒中患者の脳にnegativeな影響が生じている事をわかりやすく提示している。

障害部位だけでなく、反対側の脳領域も広範に活動していること、primary motor cortexの以外の領域(補足運動野や背外側運動前野などのsecondary領域の活動)が過剰に活動してしまっていることを問題視している。

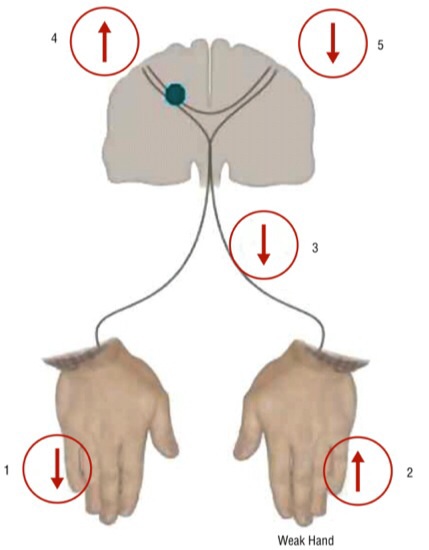

手の回復のための5つのポイント

1.非麻痺側からの感覚入力を減らすこと

2.麻痺側からの感覚情報を増やすこと

3.麻痺側の中枢部からの感覚情報を減らすこと

4.障害部位周囲の脳の可塑性を促すこと (TMS(経頭蓋磁気刺激)やイメージングの利用)

5.障害部位と反対側の脳の活動を抑制すること(上記同じ)

半球間抑制を是正させる臨床アイデア・感想

論文で上記5つのポイントの根拠を、過去の論文引用で説明しています。全てを鵜呑みにするわけではないですが参考にはなると思います。

1)セラピストの場合、非麻痺側に麻酔を打つ、麻痺側の中枢部に麻酔を打つ、などはできません。ですが、非麻痺側の過剰な筋緊張、不器用さなど対して運動・言語指示・課題のコントロールなどの介入は可能です。

2)麻痺側の手に皮膚感覚だけでなく、筋からの情報や物品を活用した立体認知感覚などもサポートできます。特に手は大脳皮質の支配領域が大きいので介入がダイレクトに脳の活動に影響しやすいと思われます。

3)上記の実験は、慢性期患者への中枢部に麻酔を打って末梢の動きが良くなることを紹介しています。ただ臨床では中枢部の低緊張な方もいます。その場合、抑制ではなく促通することで末梢の動きが改善する場合も多いのです。したがって、感覚情報を多く入れることが大切な患者もいるのではないでしょうか?

4・5)直接の影響は難しいですが、上記体性感覚以外にも、聴覚情報、視覚情報などを工夫して興奮や抑制などの活動に一部貢献できるかもしれません。頭をなでなでするだけで動きが変わる人もいるかも!?

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

STROKE LABの療法士教育/自費リハビリを受けたい方はクリック

臨床の結果に悩んでいませんか?脳科学~ハンドリング技術までスタッフ陣が徹底サポート

厳しい採用基準や教育を潜り抜けた神経系特化セラピストがあなたの身体の悩みを解決します

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)