【2025年版】10m歩行テストの完全ガイド:詳細な手順、助走の重要性、結果の解釈、転倒リスク評価と臨床活用法

論文を読む前に:10m歩行テスト

登場人物

田中先生(リハビリテーション専門医)

石川さん(新人療法士)

講義シーン:リハビリテーション室での教育セッション

田中先生:「石川さん、今日は10m歩行テストについて詳しく解説します。このテストはシンプルですが、歩行速度や運動機能の評価において非常に重要です。しっかり理解して、臨床での活用に役立てましょう。」

石川さん:「よろしくお願いします!普段からよく使っていますが、注意点や解釈が難しいと感じることがあります。」

1. 10m歩行テストの基本概要と目的

田中先生:「10m歩行テストは、患者の歩行能力を定量的に評価する方法です。歩行速度は、転倒リスクやADL(日常生活動作)の予測因子として非常に有用です。このテストは、以下の2つの条件で行われることが多いです。」

- 通常速度:普段の速度で歩行。

- 最大速度:可能な限り速く歩行。

石川さん:「同じ距離でも条件で結果が変わるんですね。それぞれどう活用すれば良いでしょうか?」

田中先生:「通常速度は日常生活における機能レベルを反映し、最大速度はリハビリの潜在的な改善余地を測るのに適しています。」

2. テストの詳細な手順

田中先生:「では、具体的な手順を確認しましょう。」

-

準備

- 長さ10mの直線経路を確保。

- 開始と終了の位置を明確にマーク(例:テープ)。

- ストップウォッチを用意。

-

助走区間の設定

- 患者が自然な速度で10m区間を歩けるよう、前後2mずつ助走区間を設定します。

- 測定区間(10m)のみに集中し、加速や減速を除外することで、正確な歩行速度が得られます。

-

測定手順

- 患者に歩行条件(通常速度または最大速度)を指示。

- 「よーい、スタート」で歩行開始。

- 患者のかかとが10m区間の開始ラインを越えた瞬間に計測を開始し、終了ラインを超えた瞬間に計測を停止。

-

記録

- 測定時間を記録し、速度(m/s)を算出。

- 速度 = 測定距離(10m) ÷ 測定時間(秒)。

3. 助走の重要性とその理由

石川さん:「助走区間って、患者が動き始めるのをサポートするためだけだと思っていました。」

田中先生:「助走区間の意義はそれだけではありません。以下の理由から重要なんです。」

-

正確性の向上

- 加速や減速の影響を排除し、安定した歩行速度を測定可能。

-

患者の安全性確保

- 特に高齢者や脳卒中患者では、急な動作開始や終了がバランス喪失の原因となるため。

-

データの一貫性

- 研究や臨床評価での比較可能性を高める。

4. 結果の解釈と転倒リスクの評価

田中先生:「測定結果から得られる歩行速度は、機能的独立度や転倒リスクを評価する上で非常に重要です。」

歩行速度と機能レベルの関係

- 0.8m/s未満:転倒リスクが高い。

- 0.8~1.2m/s:日常生活に支障が少ないが、環境変化には注意が必要。

- 1.2m/s以上:コミュニティ内での移動が可能。

臨床的な活用例

- リハビリ効果のモニタリング(速度の向上を指標に)。

- ディスチャージプランの決定(在宅復帰の可否判断)。

石川さん:「速度が遅い患者の場合、どのようにプランを立てれば良いでしょうか?」

田中先生:「歩行速度が低い場合、筋力やバランス能力、体幹安定性などの要因を分析し、それに応じたリハビリ計画を立てます。」

5. テスト実施時の注意点とポイント

田中先生:「最後に、注意点をいくつか挙げておきます。」

- 患者の状態確認

- 疲労や痛みがある場合は無理に実施しない。

- 補助具の使用

- 通常の歩行で使用する補助具をテスト中も使用させる。

- 転倒リスク管理

- 介助者が近くで監視し、転倒防止を徹底する。

- 環境設定

- 十分なスペースを確保し、障害物を除去。

- 複数回の測定

- 結果の再現性を確認するため、2~3回測定して平均をとる。

6. 実践での応用

石川さん:「10m歩行テストをうまく活用することで、患者の改善が具体的に分かりそうです!」

田中先生:「その通り。テスト結果を活用して患者の状態を客観的に評価し、適切なリハビリ計画につなげてください。歩行速度の改善は患者の生活の質を大きく向上させますよ。」

まとめ

10m歩行テストは、患者の歩行能力を定量的に評価し、リハビリの進捗を測定する上で欠かせないツールです。正確な測定手順と適切な結果解釈を行うことで、患者の転倒リスクを低減し、ADL能力を向上させる具体的なリハビリ計画を立案することが可能です。

論文内容

カテゴリー

タイトル

●10m歩行テストの助走は何m?10m歩行テストの様々なプロトコルの比較検証

●原著はInfluence of Timing Protocols and Distance Covered on the Outcomes of the 10-meter Walk Testこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●頻繁に臨床で評価されるテストであるが、勉強をしてみると行い方が自己流であったと気付くことがある。基本的な評価方法を見直すべく学習の一助として本論文に至る。

内 容

背景

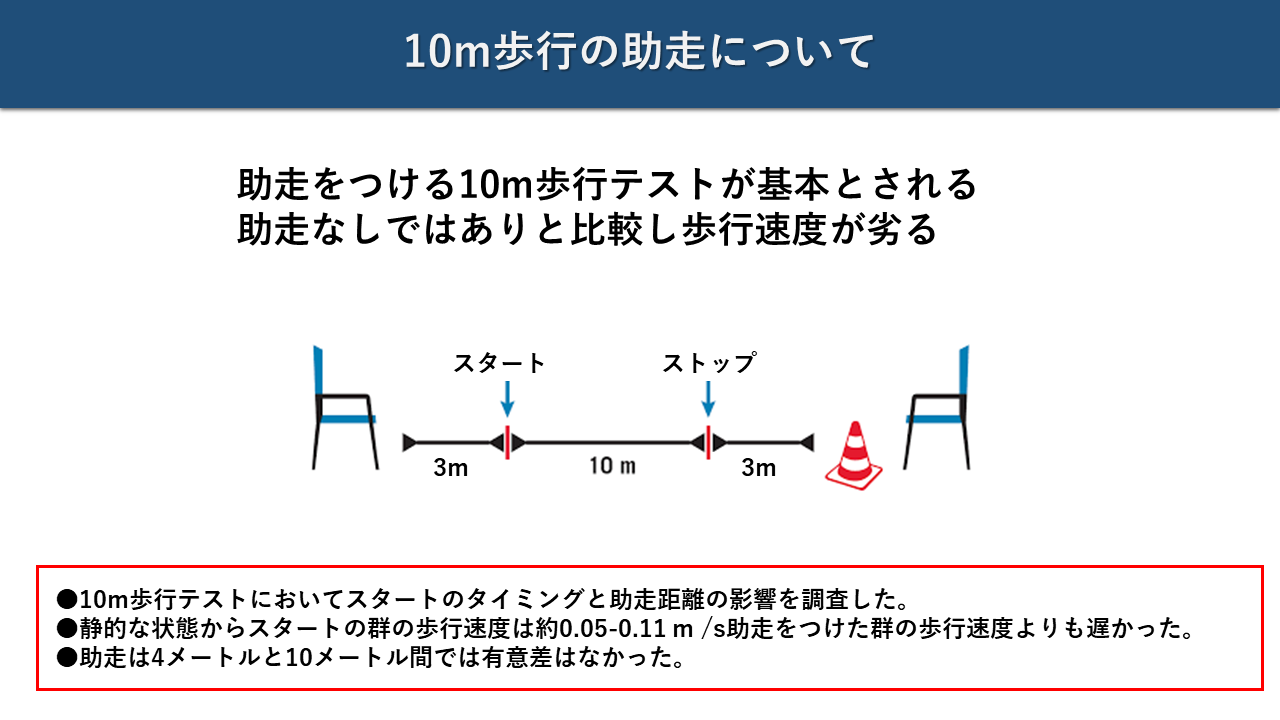

●10m歩行テストにおいてスタートのタイミングと助走距離の影響を調査しました。

●10メートル歩行テスト(10MWT)は歩行速度、健康状態および機能的能力を反映するために一般的に使用されます。ただし、そのテストは現在、標準値とデータ解釈および研究間の比較に影響を与える可能性のあるさまざまなプロトコルと距離で実施されています。

方法

●この研究では、健康成人(n = 33)、健康高齢者(n = 29)、歩行能力の低下した人(n=16)が参加した。78名の参加者が10MWTの様々なタイミングプロトコルと距離の影響を調査しました。

●参加者は、助走なしおよび助走(4~10メートル)を使用して10mを歩いている間に時間を計られた。

結果

●静的な状態からスタートの群の歩行速度は約0.05-0.11 m / sで助走をつけた群の歩行速度よりも遅かった。助走は4メートルと10メートル間では有意差はなかった。

脳卒中患者に対する10m歩行テストの手順

以下は、患者とのやりとりを通して10m歩行テストを行う場合の具体的な手順を解説します。

1. テスト前の説明と準備

療法士(石川さん):「こんにちは、今日は歩行能力を確認するために10m歩行テストを行います。このテストでは、一定の距離を歩く時間を計測しますが、無理をせずいつもの調子で歩いていただければ大丈夫です。」

患者:「はい、わかりました。何か特別なことをするんですか?」

石川さん:「いいえ、特別なことはありません。普段の歩行の様子を確認したいので、補助具(杖や歩行器)が必要なら使ってください。まずはテストの内容を詳しく説明しますね。」

2. テスト内容の説明

石川さん:「こちらに10mの直線コースがあります。まず、歩行を開始するために少し助走区間(約2m)を設けます。その後、この白い線の間(10m区間)を歩いていただきます。終了したら、また少し歩いて減速してください。」

患者:「速度はどれくらいで歩けば良いですか?」

石川さん:「最初は、普段歩いている速度で歩いてください。それが終わったら、可能な限り速い速度でもう一度歩いていただきます。途中で疲れた場合は、無理せず教えてくださいね。」

3. テストの実施:通常速度

石川さん:「それでは、まず普段の速度で歩いてみましょう。最初に助走区間を歩き始め、白い線を越えたところから計測を始めます。準備ができたらお知らせください。」

患者:「準備できました。」

石川さん:「はい、ではゆっくりで構いませんので歩き始めてください。」

(患者が歩き始める)

石川さん:「その調子です!リラックスしていつもの歩き方で進んでください。」

(患者が10mを歩き終える)

石川さん:「ありがとうございました!こちらで一度休憩しましょう。特に痛みや疲れはありませんか?」

患者:「大丈夫です。」

4. テストの実施:最大速度

石川さん:「次は、可能な限り速く歩いてみましょう。ただし、無理に走ったりせず、自分が安全に速く歩けるペースで構いません。」

患者:「わかりました。安全第一ですね。」

石川さん:「その通りです。では、準備ができたら教えてください。」

患者:「準備できました。」

石川さん:「よーい、スタート!」

(患者が速いペースで歩行)

石川さん:「いいですね!しっかり足を運んで進んでください。」

(患者が終了ラインを越える)

石川さん:「お疲れさまでした!座って休憩しましょう。体調は大丈夫ですか?」

患者:「はい、大丈夫です。」

5. 結果のフィードバック

石川さん:「お疲れさまでした!結果をお伝えしますね。普段の速度での歩行は10mを12秒で、速い速度では8秒で歩かれました。」

患者:「その結果って、どういう意味がありますか?」

石川さん:「通常の速度は約0.83m/s、速い速度は約1.25m/sに相当します。この速さだと、日常生活では支障なく歩けますし、コミュニティ内での移動も可能な範囲にあります。ただし、環境の変化や人混みの中では注意が必要ですね。」

患者:「なるほど、まだ改善の余地はありますか?」

石川さん:「もちろんです!次のリハビリでは、歩行の安定性やスピードをさらに向上させるためのトレーニングを取り入れていきます。転倒予防も意識しながら進めましょう。」

6. 注意点と次回に向けた計画

石川さん:「ちなみに、今後のトレーニングでは筋力強化やバランス能力向上、歩幅を広げる練習がポイントになりそうです。また、外出時に使う補助具についても再評価を行いますね。」

患者:「よろしくお願いします!」

まとめ

10m歩行テストは、患者に具体的な目標を与え、現在の状態を客観的に把握するための優れたツールです。声かけや結果のフィードバックを通じて、患者のモチベーション向上やリハビリ計画の調整につなげていくことが重要です。

10m歩行テストに加えて実施することをお勧めする評価は?

10m歩行テストに加えて実施することで、転倒リスクやバランス機能、予後を推測できる評価方法には以下のものがあります。それぞれの評価は、歩行能力や機能全体の包括的な理解を深めるのに役立ちます。

1. Timed Up and Go Test (TUG)

- 目的: 機動性、動作の切り替え能力、転倒リスクを評価。

- 手順: 椅子に座った状態から起立し、3m先のマーカーを回り、再び椅子に座るまでの時間を計測。

- ポイント:

- 10秒未満: 機動性良好。

- 20秒以上: 転倒リスク高。

- 10m歩行テストと併用することで、静的・動的バランスや歩行の効率性が総合的にわかります。

2. Functional Reach Test (FRT)

- 目的: 前方へのバランス能力を評価し、転倒リスクを予測。

- 手順: 壁際で腕を伸ばした状態から前方に体を傾け、どれだけ前に手を伸ばせるかを計測。

- ポイント:

- 25cm以上: バランス良好。

- 15cm未満: 転倒リスク高。

- 重心移動能力を10m歩行の動的評価と比較可能。

3. Berg Balance Scale (BBS)

- 目的: バランス能力の総合的な評価。

- 内容: 14のタスク(立ち上がり、片脚立ち、物の拾い上げなど)を実施し、合計スコアを算出。

- ポイント:

- 41~56点: 独立して移動可能。

- 21~40点: 歩行補助具が必要。

- 20点以下: 転倒リスク高。

- 10m歩行テストで得られた歩行能力と補完的に使うと有用。

4. Five Times Sit-to-Stand Test (5STS)

- 目的: 下肢筋力と動的バランスを評価。

- 手順: 椅子から立ち上がり・座る動作を5回繰り返し、その時間を計測。

- ポイント:

- 12秒未満: 筋力良好。

- 15秒以上: 筋力低下、転倒リスク高。

- 10m歩行テストの加速度やペース調整能力と組み合わせると有効。

5. Mini-BESTest (Mini Balance Evaluation Systems Test)

- 目的: バランスの詳細な評価。

- 内容: 14項目で姿勢反応、前庭系機能、歩行中のバランスなどを評価。

- ポイント:

- 動的バランス評価のため、10m歩行テストの結果を補完する形で使用。

6. Dual-Task Walking Test

- 目的: 認知的負荷が加わった状態での歩行能力を評価。

- 手順: 歩行中に計算や言葉の課題を加え、歩行速度や安定性を測定。

- ポイント:

- 認知負荷により転倒リスクが高まる可能性を評価。

- 10m歩行テストでの基本能力に加え、実生活に近い条件での予測が可能。

7. Step Test

- 目的: 下肢のバランス機能と反応能力を評価。

- 手順: 20秒間で台に片足をどれだけ多く上げ下げできるかを計測。

- ポイント:

- 側方へのバランスを評価し、歩行中のリカバリー能力を推測。

8. Gait Variability Analysis

- 目的: 歩行中のリズムやステップのばらつきを評価。

- 手順: 歩行中のステップ幅やタイミングの変動を測定(ウェアラブルセンサーを使用)。

- ポイント:

- ばらつきが大きいほど転倒リスクが高い。

- 10m歩行テスト中の観察と連携して分析。

9. 6-Minute Walk Test (6MWT)

- 目的: 歩行の持久力を評価。

- 手順: 平坦なコースで6分間の歩行距離を測定。

- ポイント:

- 10m歩行テストが短距離の評価であるのに対し、6MWTは持久力を補足する役割を果たす。

10. Postural Stability Test (静的バランス)

- 目的: 立位でのバランス能力を評価。

- 手順: 安定した面・不安定な面の上で立位を保つ時間を測定。

- ポイント:

- 平均重心位置や体重移動パターンを分析し、歩行との関連性を検討。

これらの評価方法を10m歩行テストと併用することで、歩行能力、バランス、筋力、転倒リスクを多角的に把握できます。患者の状態や目標に応じて適切な評価を選択することが重要です。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

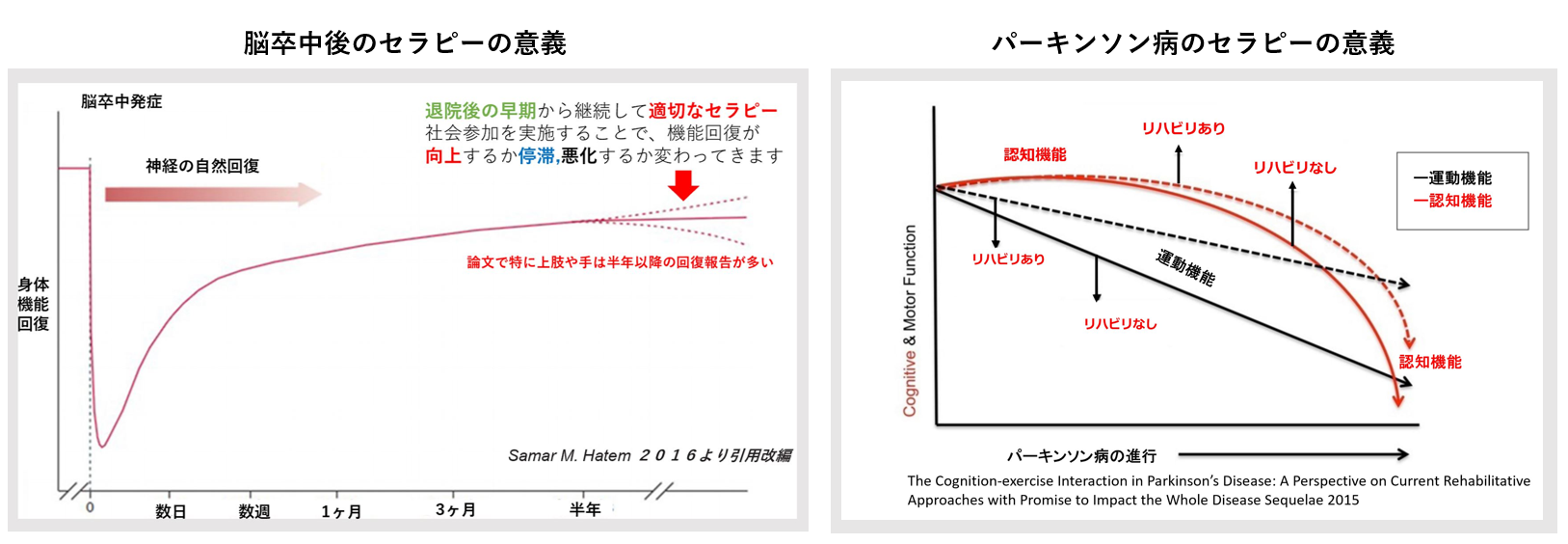

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

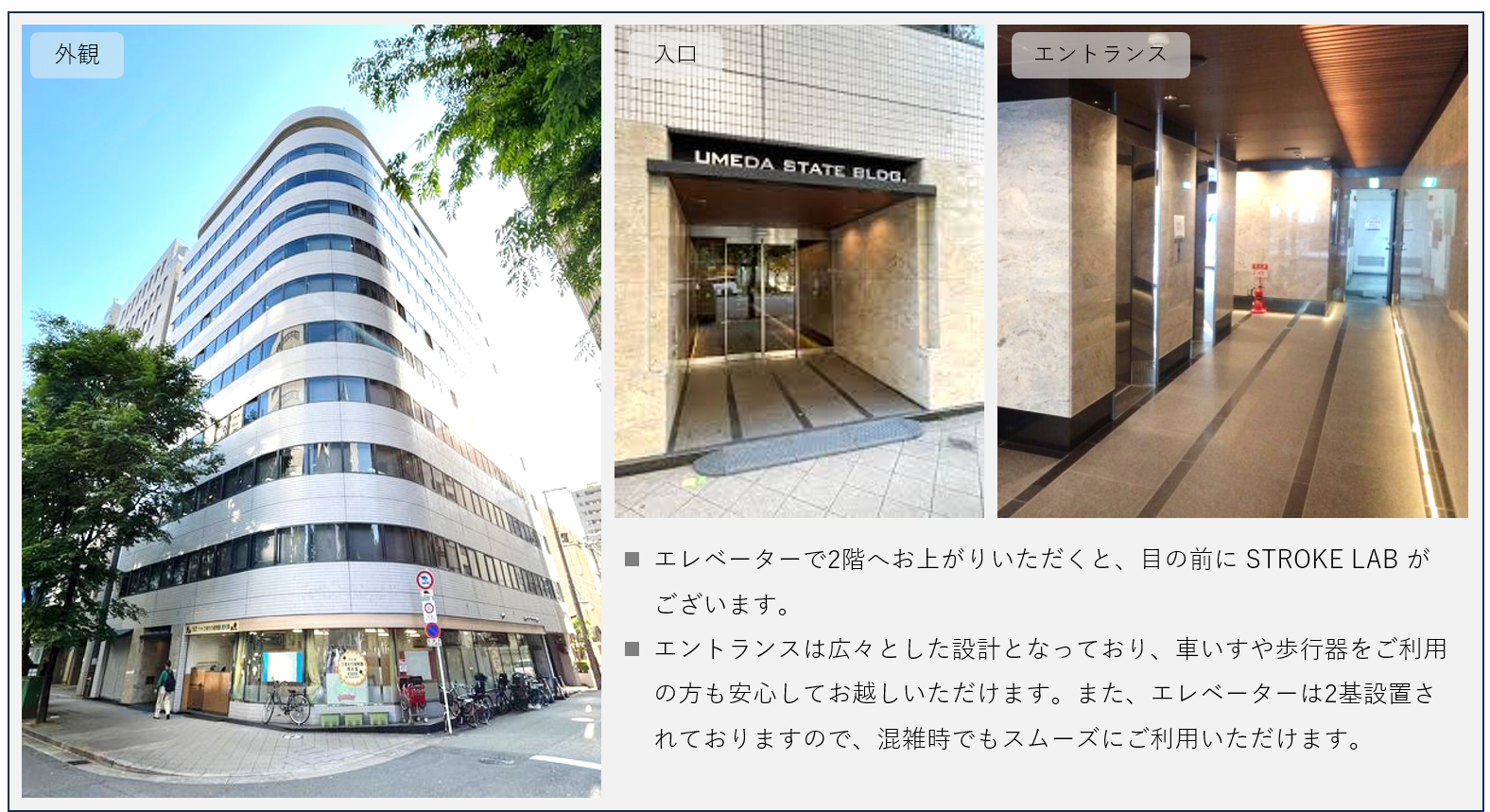

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)